আত্মা (হিন্দু দর্শন)

| হিন্দুধর্ম |

|---|

| ধারাবাহিকের অংশ |

|

আত্মা (/ˈɑːtmən/; সংস্কৃত: आत्मन् আত্মন্) সংস্কৃত শব্দ যা ব্যক্তির (সর্বজনীন) আত্ম বা স্ব-অস্তিত্বের সারাংশকে বোঝায়, যেমনটি অহং (অহংকার), মন (চিত্ত) ও মূর্ত অস্তিত্ব (প্রকৃতি) থেকে আলাদা।[টীকা ১] শব্দটিকে প্রায়ই অন্তরাত্মা,[টীকা ২] অথবা "স্বয়ং" হিসেবে অনুবাদ করা হয়,[১] যেহেতু এটি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চেতনা বা সাক্ষী-চেতনাকে বোঝায়। মোক্ষ অর্জন করতে মানুষকে অবশ্যই স্ব-জ্ঞান (আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) অর্জন করতে হবে।

আত্মা হল ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দর্শনে কেন্দ্রীয় ধারণা, যা আত্ম, স্বতন্ত্র স্ব (জীবাত্মা), পরম আত্মা (পরমাত্মা) এবং পরম বাস্তবতা (ব্রহ্ম) এর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা বলে যে তারা হল: সম্পূর্ণ অভিন্ন (অদ্বৈত),[২][৩] সম্পূর্ণ ভিন্ন (দ্বৈত), অথবা একত্রে অ-ভিন্ন ও ভিন্ন (ভেদাভেদ)।[৪]

হিন্দুধর্মের ছয়টি আস্তিক দর্শন বিশ্বাস করে যে প্রতিটি জীবের (জীব) মধ্যে আত্মা আছে, যা দেহ-মনের জটিল থেকে আলাদা। এটি বৌদ্ধ মতবাদের সাথে প্রধান পার্থক্যের বিন্দু যা অনাত্তা, যা মনে করে যে সারমর্মে কোন জীবের অভিজ্ঞতামূলক উপাদানের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় সারমর্ম বা আত্ম খুঁজে পাওয়া যায় না,[টীকা ৩] এটি কী তা নিয়ে নীরব থাকা মুক্ত।[৫][৬][৭][৮]

ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

[সম্পাদনা]বুৎপত্তি

[সম্পাদনা]আত্মা একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ "সার অথবা শ্বাস"।[ওয়েব ১][ওয়েব ২][৯] এটি প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ *h₁eh₁tmṓ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।[ওয়েব ২]

আত্মা, কখনও কখনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যে আত্মন হিসাবে বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন ছাড়া বানান করা হয়,[১০] এর অর্থ ব্যক্তির "বাস্তব স্বয়ং",[টীকা ১] "অভ্যন্তরীণ সারমর্ম।"[১১] যদিও প্রায়শই "অন্তরাত্মা" হিসাবে অনুবাদ করা হয়, এটি "স্ব" হিসাবে আরও ভালভাবে অনুবাদ করা হয়।[১][টীকা ২]

অর্থ

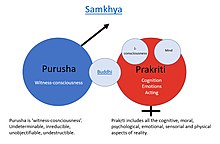

[সম্পাদনা]হিন্দুধর্মে, আত্মা বলতে বোঝায় মানুষের স্ব-অস্তিত্বের সারাংশ, পর্যবেক্ষণকারী বিশুদ্ধ চেতনা বা সাক্ষী-চেতনা যেমন সাংখ্যের পুরুষের দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এটি বস্তুগত বাস্তবতায় মূর্ত করা সদা-বিকশিত মূর্ত ব্যক্তি সত্তা (জীবাত্মা) থেকে আলাদা, যা সাংখ্যের প্রকৃতি দ্বারা উদাহরণ, এবং অহংকার, মন এবং সমস্ত অপবিত্র ক্লেশ দ্বারা চিহ্নিত। মূর্ত ব্যক্তিত্ব ও অহংকার স্থানান্তরিত হয়, সময়ের সাথে বিবর্তিত হয় বা পরিবর্তিত হয়, যদিও আত্মা তা করে না।[১২] এটি "বিশুদ্ধ, অভেদহীন, স্ব-উজ্জ্বল চেতনা।"[১৩]

যেমন, এটি আত্মার অ-হিন্দু ধারণা থেকে ভিন্ন, যার মধ্যে রয়েছে চেতনা কিন্তু জীবের মানসিক ক্ষমতা যেমন কারণ, চরিত্র, অনুভূতি, চেতনা, স্মৃতি, উপলব্ধি ও চিন্তাভাবনা। হিন্দুধর্মে, এগুলো সবই মূর্ত বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত, আত্মার প্রতিরূপ।

হিন্দুধর্মে আত্মাকে চিরন্তন, অবিনশ্বর, কালের বাইরে, "শরীর বা মন বা চেতনার মতো নয়, কিন্তু... এমন কিছু যা এই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে"।[১৪][১৫][১৬] আত্মা হল অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন, অন্তরতম দীপ্তিময় স্বয়ং যা ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত নয়, অহং দ্বারা প্রভাবিত নয়; আত্মা হল যা চির-মুক্ত, কখনও সীমাবদ্ধ নয়, উপলব্ধি করা উদ্দেশ্য, অর্থ, জীবনের মুক্তি।[১৭][১৮] যেমন পুচালস্কি বলেছেন, "হিন্দু ধর্মীয় জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল স্বতন্ত্রভাবে অতিক্রম করা, নিজের প্রকৃত প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা", নিজের অন্তর্নিহিত সারাংশ, যা ঐশ্বরিক ও বিশুদ্ধ।[১৯]

ধারণার বিকাশ

[সম্পাদনা]বেদ

[সম্পাদনা]ভারতীয় শাস্ত্রে আত্মা শব্দটির প্রাথমিক ব্যবহার পাওয়া যায় ঋগ্বেদে।[২০] প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণ যাস্ক ঋগ্বেদের সূত্রগুলোর টীকাকার বা নিরুক্তকারী ছিলেন, তিনি আত্মার এই অর্থকে গ্রহণ করেন: “আত্মা হল সর্বব্যাপী নীতি, এতি সেই সত্তা যাতে অন্যান্য উপাদানগুলো একত্রিত হয়, এটি চূড়ান্ত সচেতন নীতি।”[২১]

ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রে আত্মার কথা উঠে এসছে, যেমন ১।১১৫।১, ৭।৮৭।২, ৭।১০১।৬, ৮।৩।২৪, ৯।২।১০, ৯।৬।৮, ১০।১৬৮।৪ ইত্যাদি[২২]

উপনিষদ

[সম্পাদনা]সমস্ত উপনিষদের মধ্যে আত্মা হল কেন্দ্রীয় বিষয়, এবং "আপনার আত্মাকে জানুন" তাদের বিষয়ভিত্তিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি।[২৩] উপনিষদগুলি বলে যে আত্মা "মহাবিশ্বের চূড়ান্ত সারমর্ম" এবং সেইসাথে "মানুষের অত্যাবশ্যক শ্বাস" বোঝায়, যা "অভিনয় ঐশ্বরিক" যেটির জন্মও হয় না এবং মৃত্যুও হয় না।[২৪] সৃষ্টিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব পৃথক করা যায় না, এবং এই পাঠ্যগুলি বলে যে প্রতিটি ব্যক্তির আত্মার মূলটি শরীর, মন বা অহং নয়, কিন্তু আত্মা। উপনিষদ দুটি স্বতন্ত্র, কিছুটা ভিন্ন থিম প্রকাশ করে আত্ম ও ব্রহ্মের সম্পর্কের উপর। কেউ কেউ শেখায় যে ব্রহ্ম আত্মার সাথে অভিন্ন, আবার কেউ কেউ শেখায় যে আত্মা ব্রহ্মের অংশ কিন্তু এর সাথে অভিন্ন নয়।[২৫][২৬] এই প্রাচীন বিতর্কটি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র এই কিছুটা বিরোধপূর্ণ তত্ত্বগুলিকে সংশ্লেষিত ও একীভূত করেছে, এই বলে যে আত্মা ও ব্রহ্ম কিছু ক্ষেত্রে আলাদা, বিশেষ করে অজ্ঞতার সময়ে, কিন্তু গভীরতম স্তরে এবং আত্ম-উপলব্ধির অবস্থায়, আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অ-ভিন্ন (অদ্বৈত)।[২৫] কোলারের মতে, এই সংশ্লেষণটি সাংখ্য-যোগ বিদ্যালয়ের দ্বৈতবাদী ঐতিহ্য এবং ন্যায়-বৈশেশিকা বিদ্যালয়ের বাস্তববাদ-চালিত ঐতিহ্যকে প্রতিহত করে, এটি হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য হিসাবে বেদান্তের ভিত্তি হয়ে উঠতে সক্ষম করে।[২৫]

বৃহদারণ্যক উপনিষদ

[সম্পাদনা]বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মাকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন একটি বিষয় হিসেবে যার মধ্যে সবকিছু বিরাজ করে, যার মূল্য সর্বোচ্চ, যা সর্বব্যাপী, যা সব কিছুর সার, যা বর্ণনারও ঊর্ধ্বে।[২৭] বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪.৪.৫ নং শ্লোকে আত্মাকে ব্রহ্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং একে বলা হয়েছে এভাবে - কেউ যা তার সবকিছু, কেউ যা হতে পারে তার সবকিছু, কারও স্বাধীন ইচ্ছা, কারও ইচ্ছা, কেউ যা করে, কেউ যা করে না, কারও মধ্যে যে শুভত্ব আছে, কারও মধ্যে যা অশুভ আছে, সব কিছুর সাথেই আত্মা সম্পর্কিত।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই। এটিকে বুদ্ধি, মন, প্রাণবায়ু, চোখ, কান, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি ছাড়া আর যা কিছু আছে, কামনা, কামনাহীনতা, ক্রোধ, অক্রোধ, ন্যায়, অন্যায়, সবকিছু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যা কিছু জানা, যা কিছু প্রত্যক্ষ করা হয়, যা কিছু অনুমিত হয় - সব কিছু দ্বারাই একে চিহ্নিত করা যায়। আত্মা ক্রিয়া করে, তাই এটি শুভ কিছু করলে এটি শুভত্বে পরিণত হয়, এবং মন্দ কিছু করলে এটি অশুভে পরিণত হয়। ন্যায় কার্যের দ্বারা এটি ন্যায়বান, এবং অনিষ্ট ক্রিয়ার দ্বারা এটি অনিষ্টকরে পরিণত হয়। অবশ্য অন্যেরা বলেন, "আত্মকে কেবলই কামনা দ্বারাই চিহ্নিত করা যায়। আত্ম বা নিজ যা কামনা করে, তাই স্থির করে, যা স্থির করে তাই সম্পাদন করে, আর যা সম্পাদন করে তারই পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

— বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪.৪.৫[২৮]

আত্মার এই ধারণা, অর্থাৎ এটি সকলেরই আত্ম, এবং সকল জীবই ব্রহ্ম, এসব কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যাপকভাবে বারবার বলা হয়েছে। এই উপনিষদ জোর দিয়ে বলে যে, "আমিই ব্রহ্ম", এবং "আমি" ও "তুমি" বা "আমি" ও "সে" এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই "আমি", "তুমি", "সে" হল মুক্তির সূত্র, এবং এমনকি ঈশ্বরও এরকম মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জয় করতে পারেনা। যেমন ১.৪.১০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে -

ব্রহ্ম আগে এরকম ছিল; তাই এটিও আত্মাকে জানত। আমি ব্রহ্ম, তাই এটি সব কিছুতে পরিণত হয়। আর দেবতাদের মধ্যে যেই এই আলোকপ্রাপ্ত হয়, সেও তাতে পরিণত হয়। ঋষিদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে, মানুষের সাথেও তাই ঘটে। যেই নিজেকে "আমি ব্রহ্ম" হিসেবে জানে, সেই বিশ্বজগতে পরিণত হয়। এমনকি দেবতারাও তাকে জয় করতে পারেনা, কারণ সে তাদের আত্মায় পরিণত হয়েছে। এখন, যদি একজন মানুষ অন্য দেবতাদের পূজা করে, চিন্তা করে: "সে এক আর আমি আরেক", তাহলে সে জানে না। সে সেই দেবতাদের কাছে পশুর মত। মানুষকে যেমন অনেক পশু সেবা করে, তেমনি মানুষ দেবতাদেরকে সেবা করে। যদি কোন পশুকে তার থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সে রেগে যায়, তাহলে অনেককে যদি কেড়ে নেয়া হয় তাহলে কী ফল হতে পারে? তাই মানুষদের এই জ্ঞানার্জন দেবতাদের জন্য সন্তোষজনক ব্যাপার নয়।

— বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১.৪.১০[২৯]

কঠোপনিষদ

[সম্পাদনা]বৃহদারণ্যক উপনিষদের সাথে প্রারম্ভিক ও মধ্যকালীন উপনিষদগুলোও আত্মা বিষয়ে আলোচনা করেছে, এগুলোতে মানুষ কীভাবে মুক্তি ও পরম সুখ লাভ করতে পারে সেই বিষয়ে তত্ত্বের বিকাশ সাধন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কঠোপনিষদে আত্মাকে প্রত্যেক মানুষ ও জীবিত জীবের মধ্যকার সর্বব্যাপী এবং পারমার্থিক অন্তরতম সার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি এক, যদিও জীবিত জীবসমূহের বহিরাকৃতি বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়, যেমন ২.২.৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে -

জগতে অগ্নি যেমন এক হবার পরও তা যা কিছুকে দহন করে তার আকার ধারণ করে, সকল জীবিত সত্তার অন্তরাত্মাও এক হবার পরও তা যেখানে প্রবেশ করে তার আকার ধারণ করে, আর সকল আকারই বহিঃস্থ।

— কঠোপনিষদ, ২.২.৯[৩০]

কঠোপনিষদের গ্রন্থ ১, শ্লোক ৩.৩ থেকে ৩.৪ এ দেহ, মন ও ইন্দ্রীয়জ অনুভূতির সাথে আত্মার সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্য রথের উপমা দেয়া হয়েছে।[৩১] স্টেফেন কাপ্লান[৩২] এই শ্লোকগুলোকে অনুবাদ করেছেন, "নিজেকে রথে উপবিষ্টকারী হিসেবে কল্পনা করো, এবং নিজের শরীরকে কল্পনা করো নিছকই রথ হিসেবে। বুদ্ধিকে কল্পনা করো রথী বা রথচালক হিসেবে, আর মনকে কল্পনা করো লাগাম হিসেবে। ইন্দ্রীয়জ অনুভূতিকে কল্পনা করো ঘোড়া হিসেবে, আর প্রত্যক্ষণের বস্তুকে কল্পনা করো রথের চারপাশে যে পথ আছে সেটি হিসেবে।" এরপর কঠোপনিষদ ঘোষণা করে, "যখন আত্মা এটি বুঝতে পারে, বুঝতে পারে যে এটি তার দেহ, ইন্দ্রীয়জ অনুভূতি ও মনের সাথে একত্রিত ও একীভূত, তখন সে ন্যায়বান, মনোযোগী, এবং পবিত্র হয়, এটি পরম সুখ, মুক্তি ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।"[৩১]

ছান্দোগ্য উপনিষদ

[সম্পাদনা]ছান্দোগ্য উপনিষদ আত্মাকে ব্যাখ্যা করে, যা দুটো জীবিত বস্তুকে পৃথক হিসেবে প্রতিভাত হয়, কিন্তু আসলে পৃথক নয়, সকলের মধ্যে থাকা সেই সার এবং অন্তরতম, সত্য, উদ্ভাসিত আত্ম যা সব কিছুকে সংযুক্ত ও একত্রিত করে তাই আত্মা। উদাহরণস্বরূপ ৪.১০.১ থেকে ৪.১০.৩ নং শ্লোকে আত্মাকে নদীর উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার কিছুটা পূর্বে, আর কিছুটা পশ্চিমে প্রবাহিত হয়, কিন্তু চূড়ান্তভাবে এটি সাগরেই পতিত হয় এবং এক হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে প্রত্যেকের আত্মাই হল একক পবিত্র সত্তা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, একজনের আত্মা হল পবিত্র সত্য, আর সেই আত্মা হচ্ছে বিশ্বজনীন আত্মার সমুদ্রের প্রকাশ।[৩৩]

ভারতীয় দর্শন

[সম্পাদনা]গোঁড়া দর্শন

[সম্পাদনা]আত্মা হল হিন্দুদের জন্য আধ্যাত্মিক ধারণা, প্রায়শই তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে ব্রহ্মের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৪][৩৫][৩৬] হিন্দুধর্মের সমস্ত প্রধান গোঁড়া দর্শন - সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত - বেদ ও উপনিষদের ভিত্তিগত ভিত্তিকে স্বীকার করে যে "আত্মা বিদ্যমান।" হিন্দু দর্শনে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের বেদান্ত দর্শনে, আত্মা হল প্রথম নীতি।[৩৭] জৈনধর্মও এই ভিত্তিকে স্বীকার করে, যদিও এর অর্থ কী তার নিজস্ব ধারণা রয়েছে। বিপরীতে, বৌদ্ধধর্ম ও চার্বাক উভয়ই অস্বীকার করে যে "আত্মন/আত্মা/আত্ম" বলে কিছু আছে।[১২]

সাংখ্য

[সম্পাদনা]

সাংখ্যে পুরুষ, সাক্ষী-চেতনা, হল আত্ম। এটি নিখুঁত, স্বাধীন, মুক্ত, অদৃশ্য, অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে অজানা, মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোনও অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে এবং কোনও শব্দ বা ব্যাখ্যার বাইরে। এটি বিশুদ্ধ থাকে, "অনাতিকর চেতনা"। পুরুষ উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন হয় না।[৩৮] কোন আবেদন পুরুষকে যোগ্য করতে পারে না, বা এটিকে সারগর্ভ বা বস্তুনিষ্ঠ করতে পারে না।[৩৯] এটাকে "কমানো যাবে না, 'মীমাংসা' করা যাবে না।" পুরুষের যে কোন পদবী প্রকৃতি থেকে আসে এবং এটি সীমাবদ্ধতা।[৪০] অদ্বৈত বেদান্তের বিপরীতে, এবং পূর্ব-মীমাংসের মতো, সাংখ্য পুরুষদের বহুত্বে বিশ্বাস করে।[৩৮][১২]

সাংখ্য অহংকে (অহংকার) আনন্দ ও বেদনার কারণ বলে মনে করেন।[৪১] আত্ম-জ্ঞান হল কৈবল্য অর্জনের উপায়, দেহ-মনের জটিলতা থেকে আত্মার বিচ্ছেদ।[১২]

যোগ দর্শন

[সম্পাদনা]হিন্দুধর্মের যোগ দর্শনের পতঞ্জলির যোগসূত্র, আত্মাকে একাধিক শ্লোকে উল্লেখ করেছে, এবং বিশেষ করে এর শেষ বইতে, যেখানে সমাধিকে আত্ম-জ্ঞান ও কৈবল্যের পথ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যোগসূত্রে আত্মার কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে শ্লোক ২.৫, যেখানে অজ্ঞতার প্রমাণ "আত্মন হিসাবে আত্মা নয় তা বিভ্রান্ত করা" অন্তর্ভুক্ত।

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या

অবিদ্যা ক্ষণস্থায়ীকে শাশ্বত, অপবিত্রকে শুদ্ধ, বেদনাদায়ককে আনন্দদাতা ও অ-আত্মাকে আত্মা বলে মনে করে।

— যোগসূত্র ২.৫[৪২]

শ্লোক ২.১৯-২.২০-এ, যোগসূত্র ঘোষণা করে যে বিশুদ্ধ ধারণাগুলি হল আত্মার রাজ্য, আত্মাকে আলোকিত করার জন্য উপলব্ধিযোগ্য মহাবিশ্ব বিদ্যমান, কিন্তু আত্মা যখন বিশুদ্ধ, এটি উপলব্ধি বা মনের জটিলতার দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। এই শ্লোকগুলি আত্ম-জ্ঞানের উপায় হিসাবে সমস্ত অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যও সেট করে।

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः

तदर्थ एव दृश्यस्यात्माদ্রষ্টাই পরম জ্ঞাতা। বিশুদ্ধ হলেও বুদ্ধির রঙে তার দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

চশমাটি শুধুমাত্র আত্মার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিদ্যমান।— যোগসূত্র, ২.১৯ - ২.২০[৪২]

বই ৪-এ, যোগসূত্র আধ্যাত্মিক মুক্তিকে সেই পর্যায় হিসাবে বর্ণনা করেছে যেখানে যোগিন স্বতন্ত্র আত্ম-জ্ঞান অর্জন করে, সে আর তার মনকে আত্মা হিসাবে বিভ্রান্ত করে না, মন আর কোন প্রকার কষ্ট বা উদ্বেগ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অজ্ঞতা অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং "বিশুদ্ধ চেতনা তার নিজস্ব বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে স্থায়ী হয়"।[৪২][৪৩]

যোগ দর্শন আত্মার ধারণাগত ভিত্তির মধ্যে সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ। কৈবল্য রাজ্যে, উভয় দর্শনেই আত্মকে আবিষ্কৃত ও উপলব্ধি করা হয়। সাংখ্যের মতো, এটি একক সার্বজনীন আত্মা নয়। এটি এমন অনেক স্বতন্ত্র স্বভাবের মধ্যে একটি যেখানে প্রতিটি "বিশুদ্ধ চেতনা তার নিজস্ব বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে স্থির হয়", একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মা/আত্ম হিসেবে।[৪৪] যাইহোক, যোগ দর্শনের পদ্ধতি হিন্দু দর্শনের অন্যান্য দর্শনের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাবশালী ছিল। বেদান্ত অদ্বৈতবাদ, উদাহরণস্বরূপ, অদ্বৈত বেদান্তের ধারণা অনুসারে জীবনমুক্তি – এই জীবনে আত্ম-উপলব্ধিতে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে যোগকে গ্রহণ করেছিল। যোগ ও সাংখ্য আত্মানকে "অসংলগ্ন, গুণহীন, আত্ম-উজ্জ্বল, সর্বব্যাপী সত্তা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যা চেতনার সাথে অভিন্ন।[২৪]

ন্যায় দর্শন

[সম্পাদনা]প্রথম দিকের নাস্তিক ন্যায় পণ্ডিতরা, এবং পরবর্তীতে আস্তিক ন্যায় পণ্ডিতরা, উভয়েই আত্মার পদ্ধতিগত অধ্যয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন।[৪৫] তারা মনে করেন যে যদিও "স্ব" জ্ঞানীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তবুও এটি জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। জন প্লট[৪৫] বলেন যে, ন্যায় পণ্ডিতরা নেতিবাচক তত্ত্ব তৈরি করেছেন যেটি হেগেলের অস্বীকৃতির তত্ত্বকে ছাড়িয়ে গেছে, যদিও তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি অন্তত এরিস্টটলের পরিশীলিততার সমতুল্য "জ্ঞানীকে জানার জন্য" পরিমার্জিত। ন্যায় পদ্ধতি হিন্দুধর্মের সমস্ত প্রধান দর্শনকে প্রভাবিত করেছে।

ন্যায় পণ্ডিতরা আত্মাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন অদৃশ্য পদার্থ যা মানুষের চেতনার স্তর, ইচ্ছা, অনুভূতি, উপলব্ধি, জ্ঞান, বোঝা, ত্রুটি, অন্তর্দৃষ্টি, কষ্ট, আনন্দ এবং অন্যান্য গুণাবলী সহ বা ছাড়াই নিজেকে প্রকাশ করে।[৪৬][৪৭] ন্যায় দর্শন শুধুমাত্র তার আত্মার তত্ত্ব তৈরি করেনি, এটি হিন্দু দর্শনে বিভিন্ন উপায়ে অবদান রেখেছে। আত্মার হিন্দু তত্ত্বে, ন্যায় পণ্ডিতদের অবদান দ্বিগুণ ছিল। এক, তারা এটিকে "আত্ম-প্রকাশিত" হিসাবে ধরে রেখেছিল এবং বৌদ্ধদের সাথে তাদের বিতর্কে, "আত্মা বিদ্যমান" বলে যৌক্তিক প্রমাণ, তাদের জ্ঞানতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপন করেন।[৪৮] দ্বিতীয়ত, তারা "আত্মা কী এবং কী নয়" তা নিয়ে তত্ত্ব তৈরি করেছিল।[৪৯] উদাহরণ স্বরূপ, 'নিজের অস্তিত্ব আছে' প্রস্তাবের প্রমাণ হিসাবে, ন্যায় পণ্ডিতরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে "আমি অনেক বছর আগে এটি করেছি" রূপটির ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ও স্মৃতিগুলি স্পষ্টভাবে অনুমান করে যে এমন স্ব রয়েছে যা যথেষ্ট, অব্যাহত, অপরিবর্তিত ও বিদ্যমান।[৪৮][৪৯]

ন্যায়সূত্র অনুসারে আত্মা মানুষের জ্ঞানের সঠিক বস্তু। এটি আরও বলে যে আত্মা হল একটি বাস্তব পদার্থ যা নির্দিষ্ট লক্ষণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, বস্তুনিষ্ঠভাবে উপলব্ধিযোগ্য গুণাবলী। উদাহরণস্বরূপ, বই ১, অধ্যায় ১, শ্লোক ৯ ও ১০, ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে:[৪৬]

আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বস্তু, বুদ্ধি, মন, ক্রিয়াকলাপ, ত্রুটি, প্রত্যভাব (জীবনের পর), ফল, দুঃখ ও আনন্দ হল সঠিক জ্ঞানের বস্তু।

আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, প্রচেষ্টা, সুখ, কষ্ট ও উপলব্ধি হল আত্মার লিঙ্গ (চিহ্ন)।— ন্যায়সূত্র, ১.১.৯-১০[৪৬]

ন্যায়সূত্রের বই ২, অধ্যায় ১, শ্লোক ১ থেকে ২৩, ধারণা করে যে দেখার সংবেদনশীল কাজ উপলব্ধি থেকে আলাদা – যে উপলব্ধি ও জ্ঞান আত্মার চাওয়া ও ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়।[৫০] ন্যায় পণ্ডিতগণ জোর দেন যে আত্মার গুণ আছে, কিন্তু তার গুণাবলী থেকে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, আকাঙ্ক্ষা হল আত্মার অনেক গুণের মধ্যে একটি, কিন্তু আত্মার সবসময় ইচ্ছা থাকে না, এবং মুক্তির অবস্থায়, উদাহরণ স্বরূপ, আত্মার ইচ্ছা থাকে না।[৪৬]

বৈশেষিক দর্শন

[সম্পাদনা]হিন্দুধর্মের বৈশেষিক দর্শন, তার পারমাণবিক প্রকৃতিবাদের অ-ঈশ্বরবাদী তত্ত্ব ব্যবহার করে, মনে করে যে আত্মা হল চারটি শাশ্বত অ-ভৌতিক[৫১] পদার্থের মধ্যে একটি যার বৈশিষ্ট্য নেই, বাকি তিনটি হল কাল (সময়), দিক (স্থান) ও মন (চিত্ত)।[৫২] সময় ও স্থান, বৈশেষিক পণ্ডিতরা বলেছেন, এক (একতা), নিত্য (অনন্ত) ও বিভু (সমস্ত ব্যাপ্ত)। সময় ও স্থান অবিভাজ্য বাস্তবতা, কিন্তু মানুষের মন অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, অন্যান্য পদার্থ ও প্রাণীর আপেক্ষিক স্থান, দিক ও মহাবিশ্বের নিজস্ব স্থানাঙ্ক বোঝার জন্য তাদের বিভক্ত করতে পছন্দ করে। সময় ও স্থানের এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতে, বৈশেষিক পণ্ডিতরা আত্মাকে অনেকগুলি, শাশ্বত, স্বাধীন ও আধ্যাত্মিক পদার্থ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন যা অন্য তিনটি অ-ভৌতিক এবং পাঁচটি শারীরিক দ্রব্য (পদার্থ) থেকে হ্রাস বা অনুমান করা যায় না।[৫২] মন ও সংবেদনশীল অঙ্গগুলি যন্ত্র, যখন চেতনা হল "আত্ম, আত্মা" এর মূর্ত।[৫২]

বৈশেষিক হিন্দুদের কাছে আত্মার জ্ঞান হল কোনো "আনন্দ" বা "চেতনা" মোক্ষ রাজ্য ছাড়াই আরেকটি জ্ঞান যা বেদান্ত ও যোগ দর্শন বর্ণনা করে।[১২]

মীমাংসা দর্শন

[সম্পাদনা]হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান-ভিত্তিক মীমাংসা দর্শনে আত্মা হল চিরন্তন, সর্বব্যাপী, অন্তর্নিহিত সক্রিয় সারাংশ যা আমি-চেতনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।[৫৩][৫৪] হিন্দুধর্মের অন্যান্য সকল দর্শনের বিপরীতে, মীমাংসা পণ্ডিতগণ অহং ও আত্মাকে একই বলে মনে করেন। মীমাংসা দর্শনের মধ্যে, বিশ্বাসের ভিন্নতা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কুমারীলা বিশ্বাস করতেন যে আত্মা হল আমি-চেতনার বস্তু, যেখানে প্রভাকর বিশ্বাস করতেন যে আত্মা হল আমি-চেতনার বিষয়।[৫৩] মীমাংসাক হিন্দুরা বিশ্বাস করত যে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল পূর্ণতার সাথে সম্পন্ন করা সৎকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, এবং এটিই আত্মার উপর জ্ঞানের ছাপ তৈরি করে, আত্মা সম্পর্কে সচেতন হোক বা না হোক। তাদের সর্বাগ্রে জোর দেওয়া ছিল আইন/কর্তব্য/সদাচারী জীবন (ধর্ম) প্রণয়ন ও বোঝা এবং এর ফলে ক্রিয়া এর নিখুঁত সম্পাদন। তাদের কাছে আত্মার উপনিষদিক আলোচনা ছিল গৌণ গুরুত্বের।[৫৪][৫৫] যদিও অন্যান্য স্কুল মীমাংসার আত্মা তত্ত্বের সাথে একমত ও বাতিল করে দিয়েছিল, তারা নৈতিকতা, স্ব-শৃঙ্খলা, কর্ম ও ধর্মের উপর মীমাংসা তত্ত্বগুলিকে একজনের আত্মাকে জানার দিকে যাত্রায় প্রয়োজনীয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[৫৬][৫৭]

বেদান্ত দর্শন

[সম্পাদনা]অদ্বৈত বেদান্ত

[সম্পাদনা]অদ্বৈত বেদান্ত প্রতিটি জীবের মধ্যে "আত্মা/আত্ম" কে ব্রহ্মের সাথে সম্পূর্ণ অভিন্ন হিসাবে দেখে।[৫৮] অদ্বৈত দর্শন বিশ্বাস করে যে আত্মা আছে যা সমস্ত জীবের মধ্যে সংযোগ করে ও বিদ্যমান, তাদের আকার বা রূপ নির্বিশেষে, এবং কোন পার্থক্য নেই, কোন উচ্চতর, কোন নিকৃষ্ট, কোন পৃথক ভক্ত আত্মা (আত্মা), কোন পৃথক ঈশ্বর আত্মা (ব্রহ্ম)।[৫৮] অদ্বৈত বেদান্তবাদী হিন্দুরা বলে যে একত্ব সমস্ত প্রাণীকে একত্রিত করে, প্রতিটি সত্তার মধ্যে ঐশ্বরিক রয়েছে এবং সমস্ত অস্তিত্বই একক বাস্তবতা। এর বিপরীতে, বেদান্তের ভক্তিমূলক উপ-দর্শন যেমন দ্বৈতবেদান্ত জীবের মধ্যে পৃথক আত্মা ও পরমাত্মা কে পৃথক বলে আলাদা করে।[৫৯][৬০]

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন আত্মাকে স্ব-অস্তিত্বের সচেতনতা, সীমাহীন এবং অদ্বৈত হিসাবে বিবেচনা করে।[৬১] অদ্বৈতদের কাছে, আত্মা হল ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হল আত্মা, প্রতিটি স্ব অসীম থেকে আলাদা নয়।[৫৮][৬২] আত্মা হল সার্বজনীন নীতি, শাশ্বত অভেদহীন আত্ম-উজ্জ্বল চেতনা, সত্য অদ্বৈত হিন্দুধর্মকে দাবি করে।[৬৩][৬৪] মানুষ, এই সার্বজনীন আত্ম সম্পর্কে অসচেতন অবস্থায়, তাদের "আই-অন্তরীপ" কে অন্যদের থেকে আলাদা হিসাবে দেখে, তারপর আবেগ, ভয়, লালসা, বিদ্বেষ, বিভাজন, বিভ্রান্তি, উদ্বেগ, আবেগ, এবং স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি।[৬৫][৬৬] অদ্বৈতদের কাছে, আত্ম-জ্ঞান হল পূর্ণ সচেতনতা, মুক্তি এবং স্বাধীনতার অবস্থা যা সমস্ত স্তরে দ্বৈততাকে অতিক্রম করে, নিজের মধ্যে, অন্যদের মধ্যে এবং সমস্ত জীবের মধ্যে ঐশ্বরিক উপলব্ধি করে; অ-দ্বৈত একত্ব, যে ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যে আছেন, এবং সবকিছুই ঈশ্বর।[৫৮][৬১] 'এক আত্মার' সাথে পৃথক জীব/আত্মা বা জীব-আত্মাদের এই সনাক্তকরণ হল অদ্বৈতবাদী অদ্বৈত বেদান্ত অবস্থান।

বৈষ্ণব বেদান্ত

[সম্পাদনা]অদ্বৈত বেদান্তের অদ্বৈত অস্তিত্বের অদ্বৈত ধারণা দ্বৈতবাদী/ঈশ্বরবাদী দ্বৈত বেদান্ত দ্বারা গৃহীত হয় না। দ্বৈতবেদান্ত পরম সত্তার আত্মাকে পরমাত্মা বলে, এবং একে স্বতন্ত্র আত্মার থেকে আলাদা বলে ধরে। দ্বৈত পণ্ডিতরা দাবি করেন যে ঈশ্বর হলেন চূড়ান্ত, সম্পূর্ণ, নিখুঁত, কিন্তু স্বতন্ত্র আত্মা, যেটি অসম্পূর্ণ, অপূর্ণ জীব (স্বতন্ত্র আত্মা) থেকে পৃথক।[৬৭] অদ্বৈত উপ-দর্শন বিশ্বাস করে যে আত্ম-জ্ঞান এই জীবনে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, অন্যদিকে দ্বৈত উপ-দর্শন বিশ্বাস করে যে মুক্তি কেবলমাত্র পরকালে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ হিসাবে এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমেই সম্ভব (যদি না হয়, তাহলে একজনের আত্মার পুনর্জন্ম হয়)।[৬৮] ঈশ্বর স্বতন্ত্র আত্মা সৃষ্টি করেছেন, দ্বৈত বেদান্তবাদী রাষ্ট্র, কিন্তু স্বতন্ত্র আত্মা কখনই ঈশ্বরের সাথে এক হয় নি এবং কখনই হবে না; এটি সর্বোত্তম হতে পারে ঈশ্বরের অসীম কাছাকাছি পেয়ে আনন্দ অনুভব করা।[৬৯] দ্বৈত দর্শন, তাই, অদ্বৈতের অদ্বৈতবাদী অবস্থানের বিপরীতে, একেশ্বরবাদের সংস্করণের সমর্থন করে যেখানে ব্রহ্মকে বিষ্ণু (বা নারায়ণ) এর সমার্থক করা হয়েছে, যা অসংখ্য স্বতন্ত্র আত্মার থেকে আলাদা। গ্রাহাম ওপি বলেন, দ্বৈত দর্শন কঠোর একেশ্বরবাদ নয়, কারণ এটি অন্যান্য দেবতা ও তাদের নিজ নিজ আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না।[৭০]

হিন্দু নীতিশাস্ত্রের উপর আত্ম-ধারণার প্রভাব

[সম্পাদনা]উপনিষদের আত্মা তত্ত্ব প্রাচীন নৈতিক তত্ত্ব এবং বর্তমানে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত ধর্ম ঐতিহ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।[৭১] হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মসূত্রগুলি বৈদিক গ্রন্থ ও উপনিষদ থেকে আত্মা তত্ত্ব আবৃত্তি করে,[৭২] এবং এর ভিত্তির উপর ধর্ম, আইন ও নৈতিকতার নীতিগুলি তৈরি করে। আত্মা তত্ত্ব, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্ত ও যোগ সংস্করণ, অহিংসা, নিরামিষবাদের সংস্কৃতি, এবং নৈতিক, ধর্মীয় জীবনের অন্যান্য তত্ত্বের উত্থানকে প্রভাবিত করেছিল।[৭৩][৭৪]

ধর্মসূত্র

[সম্পাদনা]ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র আত্মা তত্ত্বের শিক্ষাকে একীভূত করে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ধর্ম সম্পর্কিত প্রাচীনতম ভারতীয় পাঠ্য, উদাহরণস্বরূপ, শিরোনাম অধ্যায় ১.৮.২২ ও ১.৮.২৩ "আত্মের জ্ঞান" হিসাবে এবং তারপর আবৃত্তি করে,[৭৫]

আত্মার জ্ঞান অর্জনের চেয়ে উচ্চতর কোনো বস্তু নেই। আমরা বেদের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করব যা আত্মার জ্ঞান অর্জনকে নির্দেশ করে। সমস্ত জীবই তাঁর বাসস্থান, যিনি পদার্থে আচ্ছন্ন, যিনি অমর, যিনি নিষ্কলঙ্ক। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করবে। তিনিই [স্বয়ং] যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে চিরন্তন অংশ, যাঁর সারমর্ম হল জ্ঞান, যিনি অমর, অপরিবর্তনীয়, শুদ্ধ; তিনিই মহাবিশ্ব, তিনিই সর্বোচ্চ লক্ষ্য। - ১.৮.২২.২-৭

রাগ থেকে, উত্তেজনা থেকে, উন্মাদনা থেকে, লোভ থেকে, বিভ্রান্তি থেকে, ভণ্ডামি থেকে, কষ্ট থেকে মুক্তি; সত্য কথা বলা, পরিমিত আহার করা, অপবাদ ও হিংসা থেকে বিরত থাকা, অন্যদের সাথে ভাগ করা, উপহার গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমা, ভদ্রতা, প্রশান্তি, সহিষ্ণুতা, সকল জীবের সাথে বন্ধুত্ব, যোগ, সম্মানজনক আচরণ, পরোপকারীতা ও তৃপ্তি – এই গুণাবলী সকল আশ্রমের জন্য একমত হয়েছে; যিনি, পবিত্র আইনের অনুশাসন অনুসারে, এইগুলি অনুশীলন করেন, তিনি সর্বজনীন স্বর সাথে একত্রিত হন। - ১.৮.২৩.৬

— আত্মার জ্ঞান, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র[৭৫]

অহিংসা

[সম্পাদনা]কোনো মানুষ বা অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর (অহিংসা) ক্ষতি করার বিরুদ্ধে নৈতিক নিষেধাজ্ঞা, হিন্দু ঐতিহ্যে, আত্মা তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায়।[৭১] যেকোনো জীবকে আঘাত করার বিরুদ্ধে এই নীতিটি আত্মন তত্ত্বের সাথে ছান্দোগ্য উপনিষদের স্তোত্র ৮.১৫.১-এ দেখা যায়,[৭৬] তারপরে প্রাচীন ধর্মসূত্র এবং পরবর্তী যুগের মনুস্মৃতির ধর্ম সংহিতায় প্রবেশ করে হিন্দু দর্শনের গ্রন্থে কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। অহিংসা তত্ত্ব একটি প্রাকৃতিক প্রতিফলন এবং এর ফলাফল "আত্মা হল সার্বজনীন একতা, সমস্ত জীবের মধ্যে বিদ্যমান। আত্মা সংযোগ করে এবং সবার মধ্যে বিরাজ করে। অন্য সত্তাকে আঘাত করা বা আঘাত করা আত্মাকে আঘাত করছে, এবং এইভাবে একজনের আত্মা যা অন্য দেহে বিদ্যমান।" আত্মা, সর্বজনীন ও অহিংসের মধ্যে এই ধারণাগত সংযোগটি শুরু হয় ঈশোপনিষদে,[৭১] প্রাচীন পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের তত্ত্বে বিকাশ লাভ করে এবং যা মহাত্মা গান্ধীকে অনুপ্রাণিত করেছিল যখন তিনি ২০ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।[৭৭][৭৮]

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरँ शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूःयाथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥এবং যে তার আত্মার মধ্যে সবকিছু দেখে এবং তার আত্মাকে সবকিছুতে দেখে, সে নিজেকে তা থেকে আড়াল করতে চায় না। যাঁর মধ্যে সমস্ত জীব আপন আত্মায় এক হইয়াছে, এই একাত্মতা দেখিলে কী বিভ্রান্তি, কী দুঃখ? তিনি [আত্ম] সর্বত্র বিরাজ করেন, উজ্জ্বল, দেহহীন, ক্ষতবিহীন, পেশীবিহীন, বিশুদ্ধ, মন্দ দ্বারা অস্পর্শিত; দূরদর্শী, অতিক্রান্ত, স্ব-সত্তা, নিষ্পত্তি চিরকালের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]টীকা

[সম্পাদনা]- ↑ ক খ Definitions:

- Oxford Dictionaries, Oxford University Press (2012), Atman: "1. real self of the individual; 2. a person's soul";

- John Bowker (2000), The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯২৮০০৯৪৭, Atman: "the real or true Self";

- W.J. Johnson (2009), A Dictionary of Hinduism, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৮৬১০২৫০, See entry for Atman (self).

- Encyclopedia Britannica, Atman: Atman, (Sanskrit: "self," "breath") one of the most basic concepts in Hinduism, the universal self, identical with the eternal core of the personality that after death either transmigrates to a new life or attains release (moksha) from the bonds of existence."

- Shepard (1991): "Usually translated "Soul" but better rendered "Self.""

- John Grimes (1996), A Concise Dictionary of Indian Philosophy, State University of New York Press, আইএসবিএন ০৭৯১৪৩০৬৮৫, Atman: "breath" (from the verb root at = "to breathe"); inner Self, the Reality which is the substrate of the individual and identical with the Absolute (Brahman).

- The Presence of Shiva (1994), Stella Kramrisch, Princeton University Press, আইএসবিএন ৯৭৮০৬৯১০১৯৩০৭, Atma (Glossary) p. 470 "the Self, the inmost Self or, the life principle"

- ↑ ক খ While often translated as "soul," it is better translated as "self":

- Lorenzen (2004, pp. 208–209): "individual soul (aatman) [sic]"

- King (1995, p. 64): "Atman as the innermost essence or soul of man."

- Meister (2010, p. 63): Atman (soul)"

- Shepard (1991): "Usually translated "Soul" but better rendered "Self.""

- ↑ Atman and Buddhism:

- Wynne (2011, pp. 103–105): "The denial that a human being possesses a "self" or "soul" is probably the most famous Buddhist teaching. It is certainly its most distinct, as has been pointed out by G. P. Malalasekera: "In its denial of any real permanent Soul or Self, Buddhism stands alone." A similar modern Sinhalese perspective has been expressed by Walpola Rahula: "Buddhism stands unique in the history of human thought in denying the existence of such a Soul, Self or Ātman." The "no Self" or "no soul" doctrine (Sanskrit: anātman; Pāli: anattan) is particularly notable for its widespread acceptance and historical endurance. It was a standard belief of virtually all the ancient schools of Indian Buddhism (the notable exception being the Pudgalavādins), and has persisted without change into the modern era. [...] both views are mirrored by the modern Theravādin perspective of Mahasi Sayadaw that "there is no person or soul" and the modern Mahāyāna view of the fourteenth Dalai Lama that "[t]he Buddha taught that [...] our belief in an independent self is the root cause of all suffering"."

- Collins (1994, p. 64): "Central to Buddhist soteriology is the doctrine of not-self (Pali: anattā, Sanskrit: anātman, the opposed doctrine of ātman is central to Brahmanical thought). Put very briefly, this is the [Buddhist] doctrine that human beings have no soul, no self, no unchanging essence."

- Plott (2000, p. 62): "The Buddhist schools reject any Ātman concept. As we have already observed, this is the basic and ineradicable distinction between Hinduism and Buddhism." The notion of no-self is not so much a doctrine, as it is a 'technique' to disidentify from any sorrowfull existent, akin to the Samkhya-notion of Kaivalya:

- Jayatilleke (1963, pp. 246–249, from note 385 onwards) refers to various notions of "self" or "soul" rejected by early Buddhism; several Buddhist texts record Samkhya-like notions of Atman c.q. consciousness being different from the body, and liberation is the recognition of this difference.

- Javanaud (2013): "When Buddhists assert the doctrine of 'no-self', they have a clear conception of what a self would be. The self Buddhists deny would have to meet the following criteria: it would (i) retain identity over time, (ii) be permanent (that is, enduring), and (iii) have 'controlling powers' over the parts of a person. Yet through empirical investigation, Buddhists conclude that there is no such thing. 'I' is commonly used to refer to the mind/body integration of the five skandhas, but when we examine these, we discover that in none alone are the necessary criteria for self met, and as we've seen, the combination of them is a convenient fiction [...] Objectors to the exhaustiveness claim often argue that for discovering the self the Buddhist commitment to empirical means is mistaken. True, we cannot discover the self in the five skandhas, precisely because the self is that which is beyond or distinct from the five skandhas. Whereas Buddhists deny the self on grounds that, if it were there, we would be able to point it out, opponents of this view, including Sankara of the Hindu Advaita Vedanta school, are not at all surprised that we cannot point out the self; for the self is that which does the pointing rather than that which is pointed at. Buddha defended his commitment to the empirical method on grounds that, without it, one abandons the pursuit of knowledge in favour of speculation." Liberation (nirvana) is not attained by a "self," but is the release of anything that could be "self":

- Collins1990 (, p. 82): "It is at this point that the differences [between Upanishads and Abhidharma] start to become marked. There is no central self which animates the impersonal elements. The concept of nirvana (Pali nibbana), although similarly the criterion according to which ethical judgements are made and religious life assessed, is not the liberated state of a self. Like all other things and concepts (dhamma) it is anatta, not-self [in Buddhism]."

- McClelland (2010, pp. 16–18): "Anatman/Anatta. Literally meaning no (an-) self or soul (-atman), this Buddhist term applies to the denial of a metaphysically changeless, eternal and autonomous soul or self. (...) The early canonical Buddhist view of nirvana sometimes suggests a kind of extinction-like (kataleptic) state that automatically encourages a metaphysical no-soul (self)."

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ ক খ Shepard 1991।

- ↑ Lorenzen 2004, পৃ. 208-209।

- ↑ Richard King (1995), Early Advaita Vedanta and Buddhism, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৯১৪২৫১৩৮, page 64, Quote: "Atman as the innermost essence or soul of man, and Brahman as the innermost essence and support of the universe. (...) Thus we can see in the Upanishads, a tendency towards a convergence of microcosm and macrocosm, culminating in the equating of atman with Brahman".

- ↑

- Advaita: "Hindu Philosophy: Advaita", Internet Encyclopedia of Philosophy, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০২০ and "Advaita Vedanta", Internet Encyclopedia of Philosophy, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০২০

- Dvaita: "Hindu Philosophy: Dvaita", Internet Encyclopedia of Philosophy, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০২০ and "Madhva (1238—1317)", Internet Encyclopedia of Philosophy, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০২০

- Bhedabheda: "Bhedabheda Vedanta", Internet Encyclopedia of Philosophy, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০২০

- ↑ Jayatilleke 1963, পৃ. 39।

- ↑ Bronkhorst 1993, পৃ. 99 with footnote 12।

- ↑ Bronkhorst 2009, পৃ. 25।

- ↑ Harvey 2012, পৃ. 59–60।

- ↑ Dalal 2011, পৃ. 38।

- ↑ McClelland 2010, পৃ. 16, 34।

- ↑ Karel Werner (১৯৯৮), Yoga and Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, পৃষ্ঠা 57–58, আইএসবিএন 978-81-208-1609-1

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Plott 2000, পৃ. 60-62।

- ↑ Deutsch 1973, পৃ. 48।

- ↑ Roshen Dalal (২০১০), The Religions of India: A Concise Guide to Nine Major Faiths, Penguin Books, পৃষ্ঠা 38, আইএসবিএন 978-0-14-341517-6

- ↑ Norman C. McClelland (২০১০), Encyclopedia of Reincarnation and Karma, McFarland, পৃষ্ঠা 34–35, আইএসবিএন 978-0-7864-5675-8

- ↑ [a] Julius Lipner (২০১২), Hindus: Their Religious Beliefs and Practices, Routledge, পৃষ্ঠা 53–56, 81, 160–161, 269–270, আইএসবিএন 978-1-135-24060-8;

[b] P. T. Raju (১৯৮৫), Structural Depths of Indian Thought , State University of New York Press, পৃষ্ঠা 26–37, আইএসবিএন 978-0-88706-139-4;

, State University of New York Press, পৃষ্ঠা 26–37, আইএসবিএন 978-0-88706-139-4;

[c] Gavin D. Flood (১৯৯৬), An Introduction to Hinduism , Cambridge University Press, পৃষ্ঠা 15, 84–85, আইএসবিএন 978-0-521-43878-0

, Cambridge University Press, পৃষ্ঠা 15, 84–85, আইএসবিএন 978-0-521-43878-0

- ↑ James Hart (2009), Who One Is: Book 2: Existenz and Transcendental Phenomenology, Springer, আইএসবিএন ৯৭৮-১৪০২০৯১৭৭৩, pages 2-3, 46-47

- ↑ Richard White (2012), The Heart of Wisdom: A Philosophy of Spiritual Life, Rowman & Littlefield Publishers, আইএসবিএন ৯৭৮-১৪৪২২২১১৬১, pages 125-131

- ↑ Christina Puchalski (2006), A Time for Listening and Caring, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৫১৪৬৮২০, page 172

- ↑ ऋग्वेद: सूक्तं १०.९७, Wikisource; Quote: "यदिमा वाजयन्नहमोषधीर्हस्त आदधे। आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥११॥

- ↑ Baumer, Bettina and Vatsyayan, Kapila. Kalatattvakosa Vol. 1: Pervasive Terms Vyapti (Indira Gandhi National Centre for the Arts). Motilal Banarsidass; Revised edition (March 1, 2001). P. 42. আইএসবিএন ৮১২০৮০৫৮৪৪.

- ↑ Source 1: Rig veda Sanskrit; Source 2: ऋग्वेदः/संहिता ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৯ মে ২০১৫ তারিখে Wikisource

- ↑ PT Raju (1985), Structural Depths of Indian Thought, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৮৮৭০৬১৩৯৪, pages 35-36

- ↑ ক খ Grimes 1996, পৃ. 69।

- ↑ ক খ গ Koller 2012, পৃ. 99-102।

- ↑ Paul Deussen, গুগল বইয়ে The Philosophy of the Upanishads, Dover Publications, pages 86-111, 182-212

- ↑ Raju, Poolla Tirupati. Structural Depths of Indian Thought. SUNY Series in Philosophy. P. 26. আইএসবিএন ০-৮৮৭০৬-১৩৯-৭.

- ↑ Sanskrit Original: बृहदारण्यक उपनिषद् मन्त्र ५ [IV.iv.5], Sanskrit Documents;

Translation 1: Brihadāranyaka Upanishad 4.4.5 Madhavananda (Translator), page 712;

Translation 2: Brihadāranyaka Upanishad 4.4.5 Eduard Roer (Translator), page 235 - ↑ Sanskrit Original: बृहदारण्यक उपनिषद्, Sanskrit Documents;

Translation 1: Brihadāranyaka Upanishad 1.4.10 Eduard Roer (Translator), pages 101-120, Quote: "For he becomes the soul of them." (page 114);

Translation 2: Brihadāranyaka Upanishad 1.4.10 Madhavananda (Translator), page 146; - ↑ Original Sanskrit: अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥;

English Translation 1: Stephen Knapp (2005), The Heart of Hinduism, আইএসবিএন ৯৭৮-০৫৯৫৩৫০৭৫৯, page 202-203;

English Translation 2:Katha Upanishad Max Müller (Translator), Fifth Valli, 9th verse - ↑ ক খ Sanskrit Original: आत्मानँ रथितं विद्धि शरीरँ रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाँ स्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥, Katha Upanishad Wikisource; English Translation: Max Müller, Katha Upanishad Third Valli, Verse 3 & 4 and through 15, pages 12-14

- ↑ Stephen Kaplan (2011), The Routledge Companion to Religion and Science, (Editors: James W. Haag, Gregory R. Peterson, Michael L. Speziopage), Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৪৯২৪৪৭, page 323

- ↑ Max Müller, Upanishads, Wordsworth, আইএসবিএন ৯৭৮-১৮৪০২২১০২২, pages XXIII-XXIV

- ↑ A. L. Herman (১৯৭৬), An Introduction to Indian Thought

, Prentice-Hall, পৃষ্ঠা 110–115, আইএসবিএন 978-0-13-484477-0

, Prentice-Hall, পৃষ্ঠা 110–115, আইএসবিএন 978-0-13-484477-0

- ↑ Jeaneane D. Fowler (১৯৯৭), Hinduism: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, পৃষ্ঠা 109–121, আইএসবিএন 978-1-898723-60-8[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

- ↑ Arvind Sharma (২০০৪), Advaita Vedānta: An Introduction

, Motilal Banarsidass, পৃষ্ঠা 24–43, আইএসবিএন 978-81-208-2027-2

, Motilal Banarsidass, পৃষ্ঠা 24–43, আইএসবিএন 978-81-208-2027-2

- ↑ Deussen, Paul and Geden, A. S. The Philosophy of the Upanishads. Cosimo Classics (June 1, 2010). P. 86. আইএসবিএন ১৬১৬৪০২৪০৭.

- ↑ ক খ Sharma 1997, পৃ. 155–7।

- ↑ Chapple 2008, পৃ. 21।

- ↑ Osto 2018, পৃ. 203।

- ↑ Paranjpe, A. C. Self and Identity in Modern Psychology and Indian Thought. Springer; 1 edition (September 30, 1998). P. 263-264. আইএসবিএন ৯৭৮-০-৩০৬-৪৫৮৪৪-৬.

- ↑ ক খ গ

Sanskrit Original with:

- Translation 1: The Yoga Philosophy TR Tatya (Translator), with Bhojaraja commentary; Harvard University Archives;

- Translation 2: The Yoga-darsana: The sutras of Patanjali with the Bhasya of Vyasa GN Jha (Translator), with notes; Harvard University Archives;

- Translation 3: The Yogasutras of Patanjali Charles Johnston (Translator)

- ↑ Verses 4.24-4.34, Patanjali's Yogasutras; Quote: "विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः"

- ↑ Stephen H. Phillips, Classical Indian Metaphysics: Refutations of Realism and the Emergence of "new Logic". Open Court Publishing, 1995, pages 12–13.

- ↑ ক খ Plott 2000, পৃ. 62।

- ↑ ক খ গ ঘ Original Sanskrit: Nyayasutra Anand Ashram Sanskrit Granthvali, pages 26-28;

English translation 1: Nyayasutra see verses 1.1.9 and 1.1.10 on pages 4-5;

English translation 2: Elisa Freschi (2014), Puspika: Tracing Ancient India Through Texts and Traditions, (Editors: Giovanni Ciotti, Alastair Gornall, Paolo Visigalli), Oxbow, আইএসবিএন ৯৭৮-১৭৮২৯৭৪১৫৪, pages 56-73 - ↑ KK Chakrabarti (1999), Classical Indian Philosophy of Mind: The Nyaya Dualist Tradition, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৯১৪৪১৭১৮, pages 2, 187-188, 220

- ↑ ক খ See example discussed in this section; For additional examples of Nyaya reasoning to prove that 'self exists', using propositions and its theories of negation, see: Nyayasutra verses 1.2.1 on pages 14-15, 1.2.59 on page 20, 3.1.1-3.1.27 on pages 63-69, and later chapters

- ↑ ক খ Roy W. Perrett (Editor, 2000), Indian Philosophy: Metaphysics, Volume 3, Taylor & Francis, আইএসবিএন ৯৭৮-০৮১৫৩৩৬০৮২, page xvii; also see Chakrabarti pages 279-292

- ↑ Sutras_1913#page/n47/mode/2up Nyayasutra see pages 22-29

- ↑ The school posits that there are five physical substances: earth, water, air, water and akasa (ether/sky/space beyond air)

- ↑ ক খ গ Sarvepalli Radhakrishnan and Charles A. Moore (Eds., 1973), A Sourcebook in Indian Philosophy, Princeton University Press, Reprinted in 1973, আইএসবিএন ৯৭৮-০৬৯১০১৯৫৮১, pages 386-423

- ↑ ক খ PT Raju (2008), The Philosophical Traditions of India, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৪৬১২১৪, pages 79-80

- ↑ ক খ Chris Bartley (2013), Purva Mimamsa, in Encyclopaedia of Asian Philosophy (Editor: Oliver Leaman), Routledge, 978-0415862530, page 443-445

- ↑ Oliver Leaman (2006), Shruti, in Encyclopaedia of Asian Philosophy, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৮৬২৫৩০, page 503

- ↑ PT Raju (2008), The Philosophical Traditions of India, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৪৬১২১৪, pages 82-85

- ↑ PT Raju (1985), Structural Depths of Indian Thought, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৮৮৭০৬১৩৯৪, pages 54-63; Michael C. Brannigan (2009), Striking a Balance: A Primer in Traditional Asian Values, Rowman & Littlefield, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৩৯১৩৮৪৬৫, page 15

- ↑ ক খ গ ঘ Arvind Sharma (2007), Advaita Vedānta: An Introduction, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮২০২৭২, pages 19-40, 53-58, 79-86

- ↑ Bhagavata Purana 3.28.41 ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০১২-০২-১৭ তারিখে

- ↑ Bhagavata Purana 7.7.19–20 ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে "Atma also refers to the Supreme Lord or the living entities. Both of them are spiritual."

- ↑ ক খ A Rambachan (2006), The Advaita Worldview: God, World, and Humanity, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৯১৪৬৮৫২৪, pages 47, 99-103

- ↑ Karl Potter (2008), Encyclopedia of Indian Philosophies: Advaita Vedānta, Volume 3, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮০৩১০৭, pages 510-512

- ↑ S Timalsina (2014), Consciousness in Indian Philosophy: The Advaita Doctrine of 'Awareness Only', Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৭৬২২৩৬, pages 3-23

- ↑ Eliot Deutsch (1980), Advaita Vedanta: A Philosophical Reconstruction, University of Hawaii Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৮২৪৮০২৭১৪, pages 48-53

- ↑ A Rambachan (2006), The Advaita Worldview: God, World, and Humanity, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৯১৪৬৮৫২৪, pages 114-122

- ↑ Adi Sankara, A Bouquet of Nondual Texts: Advaita Prakarana Manjari, Translators: Ramamoorthy & Nome, আইএসবিএন ৯৭৮-০৯৭০৩৬৬৭২৬, pages 173-214

- ↑ R Prasad (2009), A Historical-developmental Study of Classical Indian Philosophy of Morals, Concept Publishing, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১৮০৬৯৫৯৫৭, pages 345-347

- ↑ James Lewis and William Travis (1999), Religious Traditions of the World, আইএসবিএন ৯৭৮-১৫৭৯১০২৩০২, pages 279-280

- ↑ Thomas Padiyath (2014), The Metaphysics of Becoming, De Gruyter, আইএসবিএন ৯৭৮-৩১১০৩৪২৫৫০, pages 155-157

- ↑ Graham Oppy (2014), Describing Gods, Cambridge University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-১১০৭০৮৭০৪০, page 3

- ↑ ক খ গ Ludwig Alsdorf (2010), The History of Vegetarianism and Cow-Veneration in India, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৫৪৮২৪৩, pages 111-114

- ↑ These ancient texts of India refer to Upanishads and Vedic era texts some of which have been traced to preserved documents, but some are lost or yet to be found.

- ↑ Stephen H. Phillips (2009), Yoga, Karma, and Rebirth: A Brief History and Philosophy, Columbia University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০২৩১১৪৪৮৫৮, pages 122-125

- ↑ Knut Jacobsen (1994), The institutionalization of the ethics of "non-injury" toward all "beings" in Ancient India, Environmental Ethics, Volume 16, Issue 3, pages 287-301, ডিওআই:10.5840/enviroethics199416318

- ↑ ক খ Sanskrit Original: Apastamba Dharma Sutra page 14;

English Translation 1: Knowledge of the Atman Apastamba Dharmasutra, The Sacred Laws of the Aryas, Georg Bühler (Translator), pages 75-79;

English Translation 2: Ludwig Alsdorf (2010), The History of Vegetarianism and Cow-Veneration in India, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৫৪৮২৪৩, pages 111-112;

English Translation 3: Patrick Olivelle (1999), Dharmasutras, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯২৮৩৮৮২৭, page 34 - ↑ Sanskrit original: तधैतद्ब्रह्मा प्रजापतये उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यः आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धर्मिकान्विदधदात्मनि सर्वैन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिँसन्सर्व भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥१॥; छान्दोग्योपनिषद् ४ Wikisource;

English Translation: Paul Deussen, Sixty Upanishads of the Veda, Volume 1, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮১৪৬৮৪, page 205 - ↑ ক খ Sanskrit original: ईशावास्य उपनिषद् Wikisource;

English Translation 1: Isha Upanishad Max Müller (Translator), Oxford University Press, page 312, hymns 6 to 8;

English Translation 2: Isha Upanishad See translation by Charles Johnston, Universal Theosophy;

English Translation 3: Isavasyopanishad SS Sastri (Translator), hymns 6-8, pages 12-14 - ↑ Deen K. Chatterjee (2011), Encyclopedia of Global Justice: A - I, Volume 1, Springer, আইএসবিএন ৯৭৮-১৪০২০৯১৫৯৯, page 376

উৎস

[সম্পাদনা]ওয়েব উৎস

[সম্পাদনা]মুদ্রিত উৎস

[সম্পাদনা]- Baroni, Helen J. (২০০২), The Illustrated Encyclopedia of Zen Buddhism, Rosen Publishing, আইএসবিএন 978-0823922406

- Bronkhorst, Johannes (১৯৯৩), The Two Traditions of Meditation in Ancient India, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন 978-81-208-1114-0

- Bronkhorst, Johannes (২০০৯), Buddhist Teaching in India, Wisdom Publications, আইএসবিএন 978-0-86171-811-5

- Chapple, Christopher Key (২০০৮), Yoga and the Luminous: Patañjali's Spiritual Path to, SUNY Press

- Collins, Steven (১৯৯০), Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism, Cambridge University Press, পৃষ্ঠা 82, আইএসবিএন 978-0-521-39726-1

- Collins, Steven (১৯৯৪), Reynolds, Frank; Tracy, David, সম্পাদকগণ, Religion and Practical Reason (Editors, State Univ of New York Press, আইএসবিএন 978-0791422175

- Dalal, R. (২০১১), The Religions of India: A Concise Guide to Nine Major Faiths, Penguin, আইএসবিএন 978-0143415176

- Deutsch, Eliot (১৯৭৩), Advaita Vedanta: A Philosophical Reconstruction, University of Hawaii Press

- Eggeling, Hans Julius (১৯১১)। "Hinduism"। চিসাম, হিউ। ব্রিটিশ বিশ্বকোষ। 13 (১১তম সংস্করণ)। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা 501–513।

- Fowler, Merv (১৯৯৯), Buddhism: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, আইএসবিএন 978-1-898723-66-0[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

- J. Ganeri (2013), The Concealed Art of the Soul, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৯৬৫৮৫৯৬

- Grimes, John (১৯৯৬)। A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English। State University of New York Press। আইএসবিএন 0791430685।

- Harvey, Peter (২০১২), An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, Cambridge University Press, আইএসবিএন 978-0-521-85942-4

- Hookham, S. K. (১৯৯১), The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga, State University of New York Press, আইএসবিএন 978-0-7914-0357-0

- Hubbard, Jamie; Swanson, Paul L., সম্পাদকগণ (১৯৯৭), Pruning the Bodhi Tree: The Storm over Critical Buddhism, University of Hawaii Press

- Javanaud, Katie (২০১৩), "Is The Buddhist 'No-Self' Doctrine Compatible With Pursuing Nirvana?", Philosophy Now

- Jayatilleke, K.N. (১৯৬৩), Early Buddhist Theory of Knowledge (1st সংস্করণ), London: George Allen & Unwin Ltd., ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৯ জানুয়ারি ২০২৩

- King, Richard (১৯৯৫), Early Advaita Vedanta and Buddhism, State University of New York Press, আইএসবিএন 978-0791425138

- Koller, John (২০১২), "Shankara", Meister, Chad; Copan, Paul, Routledge Companion to Philosophy of Religion, Routledge, আইএসবিএন 978-0415782944

- Lorenzen, David (২০০৪), "Bhakti", Mittal, Sushil; Thursby, Gene, The Hindu World, Routledge, আইএসবিএন 0-415215277

- Loy, David (১৯৮২), "Enlightenment in Buddhism and Advaita Vedanta: Are Nirvana and Moksha the Same?", International Philosophical Quarterly, 23 (1)

- Mackenzie, Matthew (২০১২), "Luminosity, Subjectivity, and Temporality: An Examination of Buddhist and Advaita views of Consciousness", Kuznetsova, Irina; Ganeri, Jonardon; Ram-Prasad, Chakravarthi, Hindu and Buddhist Ideas in Dialogue: Self and No-Self, Routledge

- Mackenzie, Rory (২০০৭), New Buddhist Movements in Thailand: Towards an Understanding of Wat Phra Dhammakaya and Santi Asoke, Routledge, আইএসবিএন 978-1-134-13262-1

- McClelland, Norman C. (২০১০), Encyclopedia of Reincarnation and Karma, McFarland, আইএসবিএন 978-0-7864-5675-8

- Meister, Chad (২০১০), The Oxford Handbook of Religious Diversity, Oxford University Press, আইএসবিএন 978-0195340136

- Osto, Douglas (জানুয়ারি ২০১৮), "No-Self in Sāṃkhya: A Comparative Look at Classical Sāṃkhya and Theravāda Buddhism", Philosophy East and West, 68 (1): 201–222, এসটুসিআইডি 171859396, ডিওআই:10.1353/pew.2018.0010

- Pettit, John W. (১৯৯৯), Mipham's Beacon of Certainty: Illuminating the View of Dzogchen, the Great Perfection, Simon and Schuster, আইএসবিএন 978-0-86171-157-4

- Plott, John C. (২০০০), Global History of Philosophy: The Axial Age, Volume 1, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন 978-8120801585

- Sharma, C. (১৯৯৭), A Critical Survey of Indian Philosophy, New Delhi: Motilal Banarsidass Publ, আইএসবিএন 81-208-0365-5, ২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৯ জানুয়ারি ২০২৩

- Shepard, Leslie (১৯৯১), Encyclopedia of Occultism & Parapsychology - Volume 1, Gale Research Incorporated, আইএসবিএন 9780810301962

- Suh, Dae-Sook (১৯৯৪), Korean Studies: New Pacific Currents, University of Hawaii Press, আইএসবিএন 978-0824815981

- Williams, Paul (২০০৮), Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations (2 সংস্করণ), Routledge, আইএসবিএন 978-1-134-25056-1

- Wynne, Alexander (২০১১), "The ātman and its negation", Journal of the International Association of Buddhist Studies, 33 (1–2)

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]- A. S. Woodburne (1925), The Idea of God in Hinduism, The Journal of Religion, Vol. 5, No. 1 (Jan., 1925), pages 52–66

- K. L. Seshagiri Rao (1970), On Truth: A Hindu Perspective, Philosophy East and West, Vol. 20, No. 4 (Oct., 1970), pages 377-382

- Norman E. Thomas (1988), Liberation for Life: A Hindu Liberation Philosophy[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ], Missiology, Vol. 16, No. 2, pages 149-162