কুম্ভমেলা

| কুম্ভমেলা | |

|---|---|

১৮৫০ দশকে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলা | |

| ধরন | তীর্থযাত্রা |

| পুনরাবৃত্তি |

|

| অবস্থান (সমূহ) | পর্যায়ক্রমে |

| ওয়েবসাইট | |

| kumbh | |

| কুম্ভমেলা | |

|---|---|

| দেশ | ভারত |

| সূত্র | 01258 |

| ইউনেস্কো অঞ্চল | Asia and the Pacific |

| অন্তর্ভূক্তির ইতিহাস | |

| অন্তর্ভূক্তি | ২০১৭ (১২তম অধিবেশন) |

| তালিকা | প্রতিনিধি |

ইউনেস্কো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য | |

| হিন্দুধর্ম |

|---|

| ধারাবাহিকের অংশ |

|

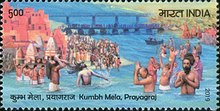

কুম্ভমেলা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থযাত্রা, যা প্রতি ৩, ৬, ১২ এবং ১৪৪ বছরে একবার পালিত হয়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে পরিচিত।[১][২][৩] মেলাটি চারটি তীর্থস্থানে অনুষ্ঠিত হয়: প্রয়াগরাজ (যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর মিলন), হরিদ্বার (গঙ্গা নদী), নাসিক (গোদাবরী নদী) এবং উজ্জয়িনী (শিপ্রা নদী)।[১][৪][৫] ২০২২ সালে, ৭০০ বছরের বিরতির পর হুগলির বাঁশবেড়িয়া আবার কুম্ভ মেলার আয়োজন করে।[৫][৬][৭]

কুম্ভ মেলা নদীতে পবিত্র স্নানের মাধ্যমে পালিত হয়। তবে এটি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি সম্প্রদায়ের বাণিজ্য, মেলা, শিক্ষা, সাধুদের ধর্মীয় বক্তব্য, সন্ন্যাসীদের সমাবেশ এবং বিনোদনের মিলনমেলাও।[৮][৯] তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস করেন যে এই নদীগুলিতে স্নান করা তাদের অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত[১০] এবং শুদ্ধি সাধনের একটি উপায়, যা তাদের পাপমুক্ত করে।[১১]

কুম্ভ মেলার প্রচলন ঐতিহ্যগতভাবে ৮ম শতাব্দীর হিন্দু দার্শনিক ও সাধু শ্রী আদি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ভারতজুড়ে বিভিন্ন মঠ ও ধর্মীয় সমাবেশে দার্শনিক আলোচনা ও বিতর্ক চালু করার প্রচেষ্টা করেছিলেন।[১] তবে, ১৯শ শতকের আগে "কুম্ভ মেলা" নামে এই বিশাল তীর্থযাত্রার কোনও ঐতিহাসিক সাহিত্য প্রমাণ নেই।[১২] তবে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও শিলালিপিতে বার্ষিক মাঘ মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়,[১৩] যেখানে প্রতি ৬ বা ১২ বছর পর বৃহৎ সমাবেশ হত এবং একটি পবিত্র নদী বা কুণ্ডে স্নান ছিল এর মূল আচার। গবেষক কামা ম্যাকলিনের মতে, ঔপনিবেশিক যুগের সমাজ-রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ওরিয়েন্টালিজমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাচীন মাঘ মেলাকে আধুনিক কুম্ভ মেলা হিসেবে পুনরায় ব্র্যান্ডিং করা হয়, বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর।[৪]

এই উৎসবের সময়সীমা প্রতি ১২ বছরে একবার করে প্রতি স্থানে পালিত হয়,[note ১] যা হিন্দু চন্দ্র-সূর্য পঞ্জিকা এবং বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্রের আধ্যাত্মিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। প্রয়াগরাজ এবং হরিদ্বারের উৎসবের মধ্যে প্রায় ৬ বছরের পার্থক্য থাকে, এবং উভয় স্থানেই মহা (বড়) এবং অর্ধ (অর্ধেক) কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উজ্জয়িনী এবং নাশিকের কুম্ভ মেলার সঠিক বছরগুলি ২০তম শতাব্দীতে বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাশিক এবং উজ্জয়িনীর উৎসব এক বছর অথবা এক বছরের ব্যবধানে পালিত হয়েছে,[১৫] সাধারণত প্রয়াগরাজ কুম্ভ মেলার প্রায় ৩ বছর পর।[১৬] ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানে, যেখানে ছোট আকারে তীর্থযাত্রা এবং স্নান উৎসব হয়, সেগুলো মাঘ মেলা, মকর মেলা বা এর সমতুল্য নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুতে, মাঘ মেলা যার স্নান রীতিটি প্রাচীন, এটি কুম্বকোনামে কাবেরী নদীর কাছে মহামাহাম ট্যাঙ্কে প্রতি ১২ বছরে পালিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুদের আকর্ষণ করে, এবং এটিকে তামিল কুম্ভ মেলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭][১৮] অন্যান্য স্থান যেমন কুরুক্ষেত্র,[১৯][২০] সোনিপত,[২১] এবং পানাউটি (নেপাল)[২২] কোথাও মাঘ-মেলা বা মকর-মেলা স্নান তীর্থযাত্রা এবং মেলা কুম্ভ মেলা নামে পরিচিত হয়েছে।

কুম্ভ মেলায় তীর্থযাত্রীরা তিনটি প্রধান তারিখে অংশগ্রহণ করে, তবে উৎসবটি সেই তারিখগুলোর আশেপাশে এক[২৩] থেকে তিন মাস ধরে চলতে থাকে।[২৪] প্রতি মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে প্রয়াগ কুম্ভ মেলা সবচেয়ে বড় এবং হরিদ্বার কুম্ভ মেলা দ্বিতীয় সবচেয়ে বড়।[২৫] ২০১৯ সালে, প্রায় ২০০ মিলিয়ন হিন্দু তীর্থযাত্রী কুম্ভ মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোক সমবেত হয়েছিল উৎসবের সবচেয়ে ভিড়পূর্ণ দিনে, যা ছিল ৫ কোটি।[১] এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে পরিচিত এবং "বিশ্বের সবচেয়ে বড় তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ" বলা হয়।[২৬] ইউনেস্কো এটি পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[২৭][২৮] কুম্ভ মেলা বহু দিন ধরে চলে, তবে অমাবস্যার দিনে একদিনে সবচেয়ে বেশি মানুষ আসে। ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ৩ কোটি[২৯][৩০] এবং ২০১৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ৫ কোটি লোক একদিনে কুম্ভ মেলায় উপস্থিত ছিলেন।[৩১][৩২][৩৩]

ব্যুৎপত্তি এবং নামকরণ

[সম্পাদনা]কুম্ভ মেলার সংস্কৃত কুম্ভ শব্দের আক্ষরিক অর্থ "কলস, ঘট, পাত্র"। [৩৪] এটি প্রায়শই জল ধারণের প্রসঙ্গে বা অমরত্বের রসায়ন অমৃত সম্পর্কিত পৌরাণিক কিংবদন্তিমূলক বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। [৩৪] কুম্ভ শব্দ বা এর সিদ্ধান্তমূলক শব্দগুলি ঋগ্বেদে , উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদ ১০/৮৯/৭ ; যজুর্বেদ ১৯/১৬, সামবেদ ৬/৩, অথর্ববেদ ১৯/৫৩/৩ এবং অন্যান্য বৈদিক এবং বৈদিকোত্তর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। [৩৫] জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থে, 'কুম্ভ' শব্দটি কুম্ভ রাশির চিহ্নকেও বোঝায়। [৩৪] [৩৬] [৩৭] [৩৮]

মেলা শব্দের সংস্কৃত অর্থ বিশেষ করে সম্প্রদায় উদযাপনের প্রসঙ্গে "একত্রিত হওয়া, যোগদান করা, মিলিত হওয়া, একসাথে চলা, সমাবেশ, সংযোগ"। এই শব্দটি ঋগ্বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থেও পাওয়া যায়। [৩৪] সুতরাং, কুম্ভ মেলা মানে "জল বা অমরত্বের কারণীভূত অমৃত" এর চারপাশে "সমাবেশ, সম্মেলন বা ঐক্য"। [৩৪]

ঐতিহাসিক উৎস

[সম্পাদনা]

অনেক হিন্দু বিশ্বাস করে যে কুম্ভ মেলার উদ্ভব হয়েছিল অনাদিকাল থেকে এবং তা হিন্দু পুরাণে সমুদ্র মন্থন সম্পর্কিত বৈদিক গ্রন্থে প্রমাণিত।[৩৯] তদ্বিপরীতে, ঐতিহাসিকরা এই দাবিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেন কারণ প্রাচীন বা মধ্যযুগের কোনো গ্রন্থে সমুদ্র মন্থন কিংবদন্তির উল্লেখ নেই যা সমুদ্র মন্থনকে "মেলা" বা উৎসবের সাথে যুক্ত করে। সংস্কৃত পুরাণের পণ্ডিত জর্জিও বোনাজোলির মতে, এগুলি কালপূর্ব ধারণা ব্যাখ্যা যা প্রাচীন কাহিনীগুলিকে একটি পরবর্তী অভ্যাসের সাথে মানিয়ে নেওয়া হয়েছে, একটি "ছোট্ট অনুসারী গোষ্ঠী" দ্বারা, যারা একটি জনপ্রিয় তীর্থযাত্রা এবং উৎসবের মূল অনুসন্ধান করেছেন।[৩৯][৪০]

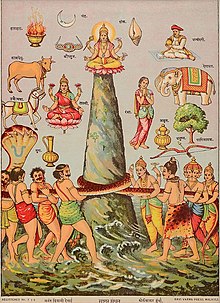

হিন্দু কিংবদন্তী, যদিও, দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা সমুদ্র মন্থন করার পরে একটি " অমৃতের পাত্র " সৃষ্টির বর্ণনা দেয়। অমরত্ব লাভের জন্য দেবতা ও অসুররা অমৃতের এই পাত্র বা "কুম্ভ" নিয়ে যুদ্ধ করে। কিংবদন্তির পরবর্তী সম্প্রসারণে, পাত্রটি চারটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটিই চারটি কুম্ভ মেলার উৎস। গল্পটি পরিবর্তিত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কেউ কেউ বিষ্ণুকে মোহিনী অবতার হিসাবে বর্ণনা করেছেন, অন্যরা ধন্বন্তরী, গরুড় বা ইন্দ্র পাত্রটি ছড়িয়ে দিচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন। [৪] সমুদ্র মন্থন এর আদি কিংবদন্তি যেমন বৈদিক যুগের গ্রন্থে (৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বে) এই "ছড়িয়ে পড়া" এবং সংশ্লিষ্ট কুম্ভ মেলার গল্পটি পাওয়া যায় না।[৪১][৪২] পরবর্তী ৩য় থেকে দশম শতাব্দীর পুরাণে গল্পটি পাওয়া যায় না।[৪][৪৩]

কাহিনী অনুসারে, মহর্ষি দূর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়লে , অসুররা দেবতাদের আক্রমণ করে পরাজিত করে। তারপর সমস্ত দেবতারা একত্রে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন ভগবান বিষ্ণু তাদের অসুরদের সাথে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে অমৃত আহরণ করার পরামর্শ দেন। ভগবান বিষ্ণুর এই কথা শুনে সমস্ত দেবতারা অসুরদের সাথে সন্ধি করে অমৃত আহরণের চেষ্টা করতে লাগলেন। অমৃত কুম্ভের আবির্ভাবের সাথে সাথে দেবতাদের আদেশে ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত অমৃত কলশ নিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন। অতঃপর অসুরগুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশে অসুররা অমৃত ফেরত নিতে জয়ন্তকে ধাওয়া করে এবং অনেক পরিশ্রমের পর মাঝপথে জয়ন্তকে ধরে ফেলে। এরপর অমৃত পাত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য বারো দিন ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলে।

এই পারস্পরিক লড়াইয়ের সময়, পৃথিবীর চারটি স্থানে ( প্রয়াগ , হরিদ্বার , উজ্জয়িনী , নাসিক ) কলস থেকে অমৃতবিন্দু পড়েছিল। সেই সময় চন্দ্র কুম্ভকে ক্ষরণ থেকে, সূর্য কুম্ভ বিস্ফোরণ থেকে, দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের অপহরণ থেকে এবং শনি দেবেন্দ্রের ভয় থেকে অমৃতের ঘটকে রক্ষা করেছিলেন। বিরোধ শান্ত করার জন্য, ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করেন এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে অমৃত বিতরণ করেন। এইভাবে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হল। অমৃত প্রাপ্তির জন্য বারো দিন ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলছিল। দেবতাদের বারো দিন মানুষের বারো বছরের সমান। তাই বারোটি কুম্ভ রয়েছে। এর মধ্যে চারটি কুম্ভ পৃথিবীতে এবং বাকি আটটি কুম্ভ দেবলোকে রয়েছে, যা কেবল দেবতা বা দেবত্বের অধিকারীরা অর্জন করতে পারেন, সেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। যে সময় চন্দ্রাদি দেবতারা কলস রক্ষা করেছিলেন, সেই সময়ের বর্তমান রাশি রক্ষাকারী চন্দ্র-সূর্যাদির গ্রহ যখন আসে, সেই সময় কুম্ভ যোগ হয় অর্থাৎ যে বছর, যে রাশিতে সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতির সংযোগ হয়, সেই বছর, সেই রাশির যোগে, যেসব জায়গায় অমৃত বিন্দু পতিত হয়েছিল, সেখানে কুম্ভ মেলা হয়।

যদিও কুম্ভ মেলা শব্দগুচ্ছ প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় যুগের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, হিন্দু গ্রন্থে অসংখ্য অধ্যায় এবং শ্লোক প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতী নদীর পবিত্র সংযোগস্থলে একটি স্নান উৎসব এবং প্রয়াগে তীর্থযাত্রা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলি স্নান পর্বে এবং প্রয়াগ মাহাত্ম্যে (প্রয়াগের মহত্ত্ব যা সংস্কৃতে ঐতিহাসিক ভ্রমণ নির্দেশিকা) আছে।[৪৪]

ইতিহাস

[সম্পাদনা]প্রয়াগ এবং স্নান তীর্থযাত্রার প্রথম উল্লেখ ঋগ্বেদ পরিশিষ্টে ( ঋগ্বেদের পরিপূরক) পাওয়া যায়। [৪৫] এটি বৌদ্ধ ধর্মের পালি শাস্ত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মঝিম নিকায়ের ধারা ১/৭-এ, বুদ্ধ বলেছেন, পয়াগ স্নান (সংস্কৃত: प्रयाग) ক্রুর এবং মন্দ কর্মসমূহ ধুয়ে ফেলতে পারে না, বরং গুণী ব্যক্তির কর্ম ও হৃদয় শুদ্ধ হওয়া উচিত। [৪৬] মহাভারতে অতীতের ভুল এবং অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের উপায় হিসাবে প্রয়াগে স্নান তীর্থযাত্রার উল্লেখ রয়েছে। [১০] মহাভারতে মহাযুদ্ধের পূর্বেতীর্থযাত্রা পর্বে, বলা হয়েছে "যে দৃঢ় [নৈতিক] ব্রত পালন করে, মাঘের সময় প্রয়াগে স্নান করে, হে ভরতর্ষভ, সে নিষ্কলঙ্ক হয়ে স্বর্গে পৌঁছে যায়।" [৪৭] অনুশাসন পর্বে, যুদ্ধের পরে, মহাভারত এই স্নান তীর্থকে "ভৌগোলিক তীর্থ" হিসাবে বিস্তৃত করেছে যা অবশ্যই মানস-তীর্থের (হৃদয়ের তীর্থ) সাথে মিলিত হতে হবে যেখানে ব্যক্তি সত্য, দাতব্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য এবং অন্যান্য মূল্যবোধের দ্বারা জীবনযাপন করেন।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে প্রয়াগ এবং নদীতীরবর্তী উৎসবের অন্যান্য উল্লেখ রয়েছে, যেখানে বর্তমান কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তবে কুম্ভ মেলার সঠিক বয়স অনিশ্চিত। ৭ম শতাব্দীর বৌদ্ধ চীনা পরিব্রাজক জুয়ানজাং (হিউয়েন সাং) রাজা হর্ষ এবং তার রাজধানী প্রয়াগের উল্লেখ করেছেন, যেটিকে তিনি শত শত " দেব মন্দির" এবং দুটি বৌদ্ধ মঠ সহ একটি পবিত্র হিন্দু শহর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নদীর সংযোগস্থলে হিন্দু স্নান কর্মের কথাও উল্লেখ করেছেন। [৪৮] কিছু পণ্ডিতদের মতে, এটি কুম্ভ মেলার প্রাচীনতম টিকে থাকা ঐতিহাসিক বিবরণ, যা বর্তমান প্রয়াগে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল। [৪৯][৫০][৫১]

কিছু ঐতিহ্য, ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে হিন্দু মঠগুলির সাথে দার্শনিক আলোচনা এবং বিতর্কের জন্য বড় হিন্দু সমাবেশ শুরু করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ৮ম খ্রিস্টাব্দের দার্শনিক শঙ্করাচার্যকে কুম্ভ মেলার প্রবর্তক বলে থাকে।

কামা ম্যাকলিন-একজন ভারততত্ত্ববিদ যিনি মূলত ঔপনিবেশিক সংরক্ষণাগার এবং ইংরেজি ভাষার মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে কুম্ভ মেলার উপর নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন, তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের ই-মেইল এবং ৭ম শতাব্দীর জুয়ানজাং স্মৃতিকথার আরও সাম্প্রতিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে বলেছেন, প্রয়াগ ঘটনা প্রতি ৫ বছর অন্তর ঘটেছিল ( ১২ বছর পর নয়)। বিপরীতে, এরিয়েল গ্লুকলিচ - হিন্দুধর্ম এবং ধর্মের নৃতত্ত্বের একজন পণ্ডিত দ্বারা, জুয়ানজাং স্মৃতিকথায় কিছুটা উপহাসমূলকভাবে প্রয়াগের খ্যাতি রয়েছে যেখানে লোকেরা (হিন্দু) একসময় তাদের আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কুসংস্কারপূর্ণ ভক্তিমূলক আত্মহনন করেছিল এবং কীভাবে একজন ব্রাহ্মণ আগের যুগে সফলভাবে এই অভ্যাসের অবসান ঘটিয়েছে। গ্লুকলিচ বলেছেন, এটি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ যেমন মন্দির এবং জলাশয়ের নামগুলি থেকে বোঝা যায় যে জুয়ানজাং তার বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে ৭ম শতাব্দীতে প্রয়াগে হিন্দু রীতিগুলি উপস্থাপন করেছিলেন সম্ভবত "চীনে তার দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য"। [৪৮]

হিন্দুধর্মে প্রয়াগের তাৎপর্যের অন্যান্য প্রাথমিক বিবরণ পাওয়া যায় প্রয়াগ মাহাত্ম্যের বিভিন্ন সংস্করণে। এই পুরাণ-ধারার হিন্দু গ্রন্থগুলি প্রয়াগকে "তীর্থযাত্রী, পুরোহিত, বিক্রেতা, ভিক্ষুক, পথপ্রদর্শক" এবং নদীর সঙ্গম বরাবর স্থানীয় নাগরিকদের দ্বারা পূর্ণ ব্যস্ত একটি স্থান হিসাবে বর্ণনা করে। [৪৪][৫২] মধ্যযুগীয় ভারতের এই সংস্কৃত নির্দেশিকা বইগুলির সংস্করণ হালনাগাদ করা হয়েছিল, সম্ভবত পুরোহিত এবং গাইডদের দ্বারা, যারা পরিদর্শনকারী তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক উপার্জনে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব করেছিলেন। প্রয়াগ নদী এবং হিন্দু তীর্থযাত্রার তাৎপর্য সম্পর্কে দীর্ঘতম অংশগুলির মধ্যে একটি মৎস্য পুরাণের ১০৩-১১২ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। [৪৪] ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে প্রথম কুম্ভ মেলা পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৭০ সালে সংগঠিত হয়েছিল। [৫৩][৫৪] কিছু পর্যবেক্ষক কুম্ভমেলা এবং পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। [৫৫]

কুম্ভ মেলায় আগের মেলার বিবর্তন

[সম্পাদনা]Exceedingly old pilgrimage

There is evidence enough to suggest that although the Magh Mela – or at least, the tradition of religious festival at the triveni [Prayag] – is exceedingly old, the Kumbh Mela at Allahabad is much more recent.অত্যন্ত প্রাচীন তীর্থস্থান

যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে যদিও মাঘ মেলা - অথবা অন্তত, ত্রিবেণী [প্রয়াগ]-তে ধর্মীয় উৎসবের ঐতিহ্য - অত্যন্ত প্রাচীন, তবুও এলাহাবাদের কুম্ভ মেলা অতি সাম্প্রতিক।

Maclean (2008), পৃ. 91

ভারতীয় ধর্মের পণ্ডিত জেমস লোচটেফেল্ডের মতে, কুম্ভ মেলা শব্দটি এবং এটি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য প্রাথমিক ভারতীয় গ্রন্থে অনুপস্থিত। যাইহোক, লোচফেল্ড বলেন, এই ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি "স্পষ্টভাবে বৃহৎ, সুপ্রতিষ্ঠিত স্নান উৎসব প্রকাশ করে" যেগুলি বার্ষিক বা বৃহস্পতি গ্রহের বারো বছরের চক্রের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়। [৫৬] হিন্দু তপস্বী এবং যোদ্ধা-সন্ন্যাসীদের সাথে সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপিতে - ইসলামি সালতানাত এবং মুঘল সাম্রাজ্যের যুগের সাথে লড়াই করা আখড়াগুলি - স্নান, উপহার প্রদান, বাণিজ্য এবং সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় উৎসবগুলিতে স্নান তীর্থযাত্রা এবং হিন্দুদের একটি বড় পর্যায়ক্রমিক সমাবেশের উল্লেখ রয়েছে। [৫৬] হরিদ্বার কুম্ভ মেলার একটি প্রাথমিক বিবরণ ক্যাপ্টেন টমাস হার্ডউইক ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। [৫৬]

হিন্দু যোগ পাণ্ডুলিপি এবং সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের পণ্ডিত জেমস ম্যালিনসনের মতে, প্রয়াগে তীর্থযাত্রীদের বিশাল সমাবেশের সাথে স্নান উৎসবগুলি "কমপক্ষে প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি" থেকে সত্যায়িত হয়েছে, যদিও মধ্যযুগীয় সময় থেকে অন্যান্য প্রধান পবিত্র নদীগুলিতে অনুরূপ তীর্থযাত্রার জন্য পাঠ্য প্রমাণ বিদ্যমান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনামলে (ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ) এর মধ্যে চারটি কুম্ভ মেলা ব্র্যান্ডের অধীনে রূপান্তরিত হয়েছিল যখন এটি যুদ্ধ-প্রবণ সন্ন্যাসীদের নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল এবং এই হিন্দু তীর্থযাত্রার উৎসবগুলিতে লাভজনক কর ও বাণিজ্য রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। উপরন্তু, পুরোহিতরা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে এই উৎসবকে স্বীকৃতি দিতে এবং তাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।[৫৭]

তুলসীদাসের ১৬শ শতাব্দীর রামচরিতমানসে প্রয়াগে একটি বার্ষিক মেলার উল্লেখ আছে, যেমনটি একজন মুসলিম ঐতিহাসিক আইন-ই-আকবরীতে (আনুমানিক ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন। [৫৮] পরবর্তী আকবর যুগের ফার্সি গ্রন্থ প্রয়াগকে ( প্রিয়াগ ) হিন্দুদের "তীর্থস্থানের রাজা" বলে উল্লেখ করে এবং উল্লেখ করে যে মাঘ মাসে এটি বিশেষভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। [৫৮] ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের তাবাকাত-ই-আকবরী প্রয়াগ সঙ্গমে একটি বার্ষিক স্নান উৎসবের বর্ণনাও করে যেখানে "বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুরা দেশের চারদিক থেকে স্নান করতে এত অধিক সংখ্যায় এসেছিল যে [এর চারপাশের] জঙ্গল এবং সমভূমি তাদের ধরে রাখতে অক্ষম হয়েছিল।" [৫৮]

হরিদ্বারের কুম্ভ মেলাকে প্রকৃত কুম্ভ মেলা বলে মনে হয়, কারণ এটি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় "কুম্ভ" চিহ্ন অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর জন্য ১২ বছর চক্রের বিভিন্ন উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী মুঘল সাম্রাজ্য যুগের গ্রন্থ খুলাসাত-উত-তাওয়ারীখ (১৬৯৫-১৬৯৯), [৫৮] এবং চাহার গুলশান (১৭৫৮) হরিদ্বারের প্রেক্ষাপটে "কুম্ভ মেলা" শব্দটি রয়েছে। [৫৯] খুলাসাত-উত-তাওয়ারীখে প্রয়াগে একটি বার্ষিক স্নান তীর্থযাত্রা উৎসবেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু এটিকে কুম্ভ বলা হয় না। [৫৮] এই দুটি মুঘল যুগের গ্রন্থে "কুম্ভ মেলা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র হরিদ্বারের মেলাকে বর্ণনা করার জন্য, প্রয়াগ এবং নাসিকে অনুষ্ঠিত একই ধরনের মেলার উল্লেখ রয়েছে। খুলাসাত-উত-তাওয়ারীখ নিম্নলিখিত মেলাগুলির তালিকা করে: হরিদ্বারে প্রতি ১২ বছর অন্তর একটি বার্ষিক মেলা এবং একটি কুম্ভ মেলা; বৃহস্পতি যখন সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে ( অর্থাৎ ১২ বছরে একবার); এবং মাঘ মাসে প্রয়াগে (আধুনিক প্রয়াগরাজে) একটি বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। [৫৯][৬০]

প্রয়াগ মেলার মতো, নাসিক ও উজ্জয়িনীর স্নান তীর্থ মেলা যথেষ্ট প্রাচীন। এগুলিকে সিংহস্থ মেলা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে সাহিত্যে "কুম্ভ মেলা" শব্দটি আজও পাওয়া যায়নি। প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনীতে ভিন্ন নামে প্রাচীন ধর্মীয় তীর্থযাত্রা উৎসবের প্রেক্ষাপটে "মহা কুম্ভ" এবং "অর্ধ কুম্ভ"-এর মতো বাক্যাংশগুলি স্পষ্টতই আরও অর্বাচীন। [৬১]

প্রয়াগের মাঘ মেলা সম্ভবত চারটি আধুনিক কুম্ভ মেলার মধ্যে প্রাচীনতম। এটি খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের, কারণ এটি বেশ কয়েকটি প্রাথমিক পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। [৬০] আরও প্রাচীন স্নান তীর্থস্থানগুলির জন্য এই কুম্ভ নামটি সম্ভবত ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের। ডিপি দুবে বলেছেন যে প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থগুলির কোনটিই প্রয়াগ মেলাকে "কুম্ভ মেলা" বলে অভিহিত করে না। কামা ম্যাক্লিয়ান বলেছেন, প্রথম দিকের ব্রিটিশ রেকর্ডে "কুম্ভ মেলা" বা প্রয়াগ মেলার দ্বাদশ বার্ষিকী চক্রের নাম উল্লেখ নেই। প্রয়াগে কুম্ভ মেলার প্রথম ব্রিটিশ উল্লেখ পাওয়া যায় শুধুমাত্র ১৮৬৮ সালের একটি প্রতিবেদনে, যেখানে ১৮৭০ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য "কুম্ব মেলা"-তে তীর্থযাত্রা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ রয়েছে। ম্যাকলিনের মতে, প্রয়াগের প্রয়াগওয়াল ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ১৯শ শতাব্দীর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বার্ষিক প্রয়াগ মাঘ মেলায় কুম্ভের কিংবদন্তি এবং ব্র্যান্ডকে সহযোগিতা করেছিলেন। [৪]

উজ্জয়িনীতে কুম্ভ মেলা ১৮শ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল, যখন মারাঠা শাসক রনোজি শিন্ডে স্থানীয় উৎসবের জন্য নাসিক থেকে তপস্বীদের উজ্জয়িনীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। [৬০] প্রয়াগের পুরোহিতদের মতো, নাসিক এবং উজ্জয়িনীতে যারা পবিত্র মর্যাদার জন্য অন্যান্য স্থানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তারা তাদের পূর্ব-বিদ্যমান মাঘ মেলার জন্য কুম্ভ ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছিল। [৪]

আখড়া: যোদ্ধা সন্ন্যাসী, নিয়োগ ড্রাইভ এবং রসদ

[সম্পাদনা]কুম্ভ মেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সাধুদের শিবির এবং শোভাযাত্রা। [৬৩] ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে, অনেকেই তেরোটি আখড়া (যোদ্ধা তপস্বী ব্যান্ড, সন্ন্যাসীবাহিনী) এর একটিতে সংগঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে দশটি ছিল হিন্দু ধর্মের সাথে এবং তিনটি শিখ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সাতটি শৈবধর্মের, তিনটি বৈষ্ণবধর্মের, দুইটি উদাসীদের (গুরু নানকের পুত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) এবং একজন নির্মলাদের। [৬৩] এই সৈনিক-সন্ন্যাসী ঐতিহ্যগুলি ভারতীয় সমাজের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য, এবং এগুলি কুম্ভ মেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। [৬৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের আগ পর্যন্ত, কুম্ভ মেলা (মাঘ মেলা) এই আখড়াগুলি দ্বারা পরিচালিত হত। তারা রসদ ব্যবস্থা, পুলিশের মত আচরণ, হস্তক্ষেপ এবং যেকোন বিরোধের বিচার এবং কর সংগ্রহ করত। তারা মূলধারার হিন্দুদের জন্যও একটি কেন্দ্রীয় আকর্ষণ যারা তাদের দর্শনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা এবং আশীর্বাদ অন্বেষণ করে। [৬৩] কুম্ভ মেলা তাদের নিয়োগ এবং দীক্ষার স্থান, সেইসাথে বাণিজ্যের স্থানগুলির মধ্যে একটি। [৫৭][৬৪] এই আখড়াগুলির শিকড় রয়েছে হিন্দু নাগা (উলঙ্গ) সন্ন্যাসী ঐতিহ্যে, যারা বস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধে গিয়েছিল। [৬৩] এই সন্ন্যাসী দলগুলি ঐতিহ্যগতভাবে ৮ম শতাব্দীর হিন্দু দার্শনিক আদি শঙ্করকে, তার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠান ( মঠ ),[৬৫] এবং দার্শনিক আলোচনা ও বিতর্কের জন্য প্রধান হিন্দু সমাবেশ কুম্ভ মেলার কৃতিত্ব দেয়। [৬৬] তবে, তিনি যে কুম্ভ মেলা শুরু করেছিলেন তার কোনো ঐতিহাসিক সাহিত্যিক প্রমাণ নেই। [৬১]

১৭শ শতাব্দীতে, আখড়াগুলি আচারের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে, কে প্রথমে বা সবচেয়ে শুভ সময়ে স্নান করবে তার অগ্রাধিকারের অধিকার এবং হিংসাত্মক দ্বন্দ্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। [৬৩] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের নথি থেকে আখড়ার মধ্যে সহিংসতা এবং অসংখ্য মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। [৬৪][৬৭][৬৮] হরিদ্বারে ১৭৬০ সালের কুম্ভ মেলায়, শৈব গোসাঁই এবং বৈষ্ণব বৈরাগীদের (তপস্বী) মধ্যে সংঘর্ষ হয়, যার ফলে শত শত লোক মারা যায়। মারাঠা পেশওয়ারেন একটি তাম্রফলক শিলালিপি দাবি করে যে ১৭৮৯ সালের নাসিক কুম্ভ মেলায় শৈব সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব বৈরাগীদের মধ্যে সংঘর্ষে ১২,০০০ সাধু মারা গিয়েছিল। স্নানের আদেশ নিয়ে বিরোধ শুরু হয়, যা তখন আখড়ার অবস্থা নির্দেশ করে। [৬৭] হরিদ্বারে ১৭৯৬ সালের কুম্ভ মেলায়, শৈব ও উদাসীদের মধ্যে রসদ ও শিবিরের অধিকার নিয়ে সহিংসতা শুরু হয়। [৬৮][৬৯]

পুনরাবৃত্তিমূলক সংঘর্ষ, যোদ্ধা সন্ন্যাসীদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত প্রকৃতি এবং ১৮শ শতকের কুম্ভ মেলায় লাভজনক কর এবং ব্যবসার সুযোগ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। [৫৭] তারা হস্তক্ষেপ করেছিল, শিবির স্থাপন করেছিল, ব্যবসার স্থান তৈরি করেছিল এবং প্রতিটি আখড়ার জন্য স্নানের আদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৪৭ সালের পরে, রাজ্য সরকারগুলি এই ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তাদের নিজ নিজ রাজ্যে কুম্ভ মেলার জন্য পরিকাঠামো প্রদান করেছে। [৫৭] [৭০]

কুম্ভ মেলা অনেক একাকী সাধু আকৃষ্ট করে যারা কোনো আখড়ার অন্তর্গত নয়। যারা দলভুক্ত তাদের মধ্যে তেরোটি সক্রিয় আখড়া হয়েছে, [৭১]

- ৭টি শৈব আখড়া: মহানির্বাণী, অটল, নিরঞ্জনী, আনন্দ, জুনা, আবাহন এবং অগ্নি

- ৩টি বৈষ্ণব আখড়া: নির্বাণী, দিগম্বর এবং নির্মোহী

- ৩টি শিখ আখড়া: বড় পঞ্চায়েতি উদাসীন, ছোট পঞ্চায়েতি উদাসীন এবং নির্মল

দশটি শৈব এবং বৈষ্ণব আখড়াগুলি দশনামি নামেও পরিচিত, এবং তারা বিশ্বাস করে যে আদি শঙ্কর তাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাদের ঐতিহ্যগত কর্তব্যগুলির মধ্যে একটি হল ধর্ম-রক্ষা (বিশ্বাসের সুরক্ষা)। [৭২]

বাঁশবেড়িয়া কুম্ভ

[সম্পাদনা]২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে পঞ্চম স্থানে এই মেলা পুনরারম্ভ করা হয়েছে, আর সেই পঞ্চম কুম্ভ মেলাটি হল বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী সঙ্গম কুম্ভ মেলা।[৭৩][৭৪] ৭০০ বছর বন্ধ থাকার বন্ধ থাকার পর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ার কাছে হুগলি, সরস্বতী ও যমুনা নদীর ত্রিবেণী সঙ্গমে এই মেলার পুনরুদ্ধার করা হয়।[৭৫]

তাৎপর্য এবং প্রভাব

[সম্পাদনা]

অতীতের কুম্ভ মেলা, যদিও বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে, প্রচুর উপস্থিতি আকর্ষণ করেছিল এবং শতাব্দী ধরে হিন্দুদের কাছে ধর্মীয়ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এগুলি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশি কিছু। ঐতিহাসিকভাবে কুম্ভ মেলাও ছিল প্রধান বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান, আখড়ায় নতুন নিয়োগের সূচনা, প্রার্থনা এবং সম্প্রদায়ের গান, আধ্যাত্মিক আলোচনা, শিক্ষা এবং একটি প্রদর্শনী। [৭৬][৭৭] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক যুগের শাসনের সময়, এর কর্মকর্তারা হিন্দু তীর্থযাত্রাকে একটি "তীর্থযাত্রী কর" এবং উৎসবের সময় যে বাণিজ্য হয়েছিল তার উপর করের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের উপায় হিসাবে দেখেছিলেন। দুবে, সেইসাথে ম্যাকক্লিয়ানের মতে, ১৮৩৪ সালে লখনউতে লেখা ইসলামী বিশ্বকোষ ইয়াদগার-ই-বাহাদুরী, প্রয়াগ উৎসব এবং হিন্দুদের কাছে এর পবিত্রতা বর্ণনা করে। [৫৮] [৭৮] দুবে বলেন, ব্রিটিশ আধিকারিকরা, ট্যাক্সকে গড় মাসিক আয়ের চেয়ে বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় এবং লোকজনের উপস্থিতি মারাত্মকভাবে কমে যায়। [৭৮] [৭৯] ঔপনিবেশিক নথি অনুসারে, প্রয়াগওয়াল পান্ডারা প্রথমে সাথে গিয়েছিল, কিন্তু পরে তীর্থযাত্রীদের উপর ধর্মীয় করের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রতিরোধ করেছিল। ১৯৩৮ সালে, লর্ড অকল্যান্ড তীর্থযাত্রী কর বাতিল করেন এবং তারপরে বিপুল সংখ্যক মানুষ তীর্থযাত্রায় ফিরে আসে। ম্যাকক্লিয়ানের মতে, প্রয়াগ মেলায় এই সময়ের ঔপনিবেশিক নথিগুলো একটি পক্ষপাতমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে কারণ সেগুলি উপনিবেশবাদী এবং ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা লেখা হয়েছিল। [৭৯]

যাজক ধর্মপ্রচারক জন চেম্বারলেইন, যিনি হরিদ্বারে ১৮২৪ সালের অর্ধ কুম্ভ মেলা পরিদর্শন করেছিলেন, বলেছেন যে প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী সেখানে বাণিজ্যের জন্য এসেছিলেন। তিনি তার ধর্মপ্রচারক বন্ধুর কাছ থেকে ১৮১৪ সালের একটি চিঠিও অন্তর্ভুক্ত করেন যিনি তীর্থযাত্রীদের কাছে গসপেলের অনুলিপি বিতরণ করেছিলেন এবং কয়েকজনকে খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছিলেন। [৮০] ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারী রবার্ট মন্টগোমারি মার্টিনের হরিদ্বার কুম্ভ মেলার ১৮৫৭ সালের বিবরণ অনুসারে, মেলায় দর্শনার্থীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি জাতি এবং দেশের লোক ছিল। পুরোহিত, সৈন্য এবং ধর্মীয় অনুরাগীদের পাশাপাশি, মেলায় বুখারা, কাবুল, তুর্কিস্তানের পাশাপাশি আরব এবং পারস্যের ঘোড়া ব্যবসায়ীরা ছিলেন। উৎসবে রাস্তার ধারের খাদ্যশস্য, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, খেলনা এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যবসায়ীরা ছিল। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী বিভিন্ন ধরণের পরিবহনের পাশাপাশি পায়ে হেঁটে তীর্থস্থানের দিকে যাত্রা করে, রঙিন পোশাক পরে, কেউ কেউ পোশাক ছাড়া, মাঝে মাঝে একসাথে "মহাদেও বোল" এবং "বোল, বোল" বলে চিৎকার করে। রাতে নদীর তীর এবং শিবিরগুলি তৈলপ্রদীপে আলোকিত হয়, নদীর উপর আতশবাজি ফোটে এবং তীর্থযাত্রীদের দ্বারা স্থাপিত অগণিত ভাসমান প্রদীপগুলি নদীর স্রোতে ভেসে যায়। বেশ কিছু হিন্দু রাজা, শিখ শাসক এবং মুসলিম নবাব মেলা পরিদর্শন করেছিলেন। মার্টিন লিখেছেন, ইউরোপীয়রা ভিড় দেখেছে এবং কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারি তাদের ধর্মীয় সাহিত্য হরদ্বার মেলায় বিতরণ করেছে। [৮১]

১৮৩৮ সালের আগে, ব্রিটিশ কর্মকর্তারা কর সংগ্রহ করত কিন্তু তীর্থযাত্রীদের কোন অবকাঠামো বা সেবা প্রদান করত না। [৭৮] [৭৯] এটি বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের পরে পরিবর্তিত হয়। আমনা খালিদের মতে, কুম্ভ মেলা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতির স্থানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের পরে ঔপনিবেশিক সরকার এই উন্নয়নগুলি পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কুম্ভমেলার তৃণমূল পর্যায়ে এই গোয়েন্দা তথ্য পেতে পুলিশ মোতায়েন করে সরকার। [৮২] স্থানীয় পুলিশের সাথে সহযোগিতায় ব্রিটিশ কর্মকর্তারাও অবকাঠামো, পদদলিত হওয়া এড়াতে তীর্থযাত্রীদের চলাচল, অসুস্থতা শনাক্তকরণ এবং মেলায় স্বাস্থ্যকর অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেছিলেন। কলেরার রিপোর্ট কর্মকর্তাদের তীর্থযাত্রা বাতিল করতে চালিত করেছিল, কিন্তু তীর্থযাত্রীরা "মৌন প্রতিবাদ" অবলম্বন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা সরকারী আদেশ পালনের পরিবর্তে মরতে পছন্দ করেন। [৮২][৮৩]মার্ক টোয়েন ১৮৯৫ সালে প্রয়াগরাজের কুম্ভ মেলাও পরিদর্শন করে লিখেছেন:[৮৪]

এটা বিস্ময়কর, এমন বিশ্বাসের শক্তি, যা বহু বৃদ্ধ এবং দুর্বল, তরুণ ও রুগ্নকে অবিশ্বাস্য ভ্রমণে বিনা দ্বিধায় বা অভিযোগ ছাড়াই প্রবেশ করাতে পারে এবং ফলস্বরূপ অবিশ্বাস্য ভ্রমণে দুর্দশা সহ্য করতে পারে।

গণহত্যা, পদদলিত এবং কেলেঙ্কারি

[সম্পাদনা]কুম্ভ মেলাগুলি দুঃখদায়ক ঘটনার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুর্কো-মঙ্গোল আক্রমণকারী এবং বিজয়ী তৈমুরের ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার শরফ আদ-দিন আলী ইয়াজদির মতে, তৈমুরের সেনাবাহিনী হরিদ্বার লুণ্ঠন করে এবং সমবেত তীর্থযাত্রীদের হত্যা করে। নির্মমভাবে নিহত তীর্থযাত্রীরা সম্ভবত ১৩৯৯ সালের কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। [৮৫][৮৬][৮৭] তৈমুরের বিবরণে মস্তক মুণ্ডন, পবিত্র নদী গঙ্গা, দাতব্য দান সহ গণস্নানের উল্লেখ রয়েছে, স্থানটি নদীর পাহাড়ী উৎসে ছিল এবং তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস করতেন যে পবিত্র নদীতে ডুব দিলে তাদের মুক্তি হবে। [৮৬]

কুম্ভ মেলায় বেশ কয়েকবার পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ১৮২০ সালে হরিদ্বারে পদদলিত হয়ে ৪৮৫ জন নিহত হওয়ার পর, কোম্পানি সরকার নতুন ঘাট নির্মাণ এবং রাস্তা প্রশস্তকরণ সহ বিস্তৃত অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করে, যাতে আর কেউ পদদলিত না হয়। [৮৮] ১৯শ এবং ২০শ শতাব্দীর বিভিন্ন কুম্ভ মেলা বিক্ষিপ্ত পদদলিত হওয়ার সাক্ষী ছিল, এসব ট্র্যাজেডির ফলে নদী ও ঘাটে তীর্থযাত্রীদের প্রবাহ যেভাবে পরিচালিত হয়েছিল তাতে পরিবর্তন আসে। [৮৯] ১৯৮৬ সালে, পদদলিত হয়ে ৫০ জন নিহত হয়েছিল। [৯০]

১৮৮৫ সালে প্রয়াগ কুম্ভ মেলা একটি কলঙ্কের উৎস হয়ে ওঠে যখন হোসেন নামে একজন মুসলিমকে কুম্ভ মেলার ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয় যে হোসেন "ইউরোপীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের আনন্দের জন্য ফেস্টুন করা নৌকাগুলির একটি ক্ষুদ্র বহর সংগঠিত করেছিলেন এবং তাদের সাথে নাচের মেয়ে, মদ এবং গরুর মাংস খেয়ে বিনোদন করেছিলেন।" তারা দেখছিল তীর্থযাত্রীরা স্নান করছে।[৯১]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন

[সম্পাদনা]ঔপনিবেশিক নথিপত্র অনুসারে, কুম্ভ মেলার সাথে যুক্ত প্রয়াগওয়াল সম্প্রদায় তাদের মধ্যে একজন যারা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিলেন এবং স্থায়ী করেছিলেন। [৯২] প্রয়াগওয়ালরা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে, যারা খ্রিস্টান মিশনারি এবং কর্মকর্তাদের সমর্থন করেছিল, যারা তাদের এবং তীর্থযাত্রীদের সাথে "অজ্ঞ-ধর্মবাদী" হিসাবে আচরণ করেছিল এবং যারা আক্রমণাত্মকভাবে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছিল, আপত্তি জানিয়েছিল এবং প্রচার করেছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়, কর্নেল নিল কুম্ভ মেলার স্থানটিকে লক্ষ্যবস্তু করেন এবং প্রয়াগওয়ালরা যেখানে বসবাস করত সেই অঞ্চলে গোলাবর্ষণ করে এটিকে ধ্বংস করেন, যা ম্যাকলিয়ান "এলাহাবাদের কুখ্যাত নৃশংস শান্তি" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। [৯২] "প্রয়াগওয়ালরা এলাহাবাদের মিশন প্রেস এবং গীর্জাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু ও ধ্বংস করেছে"। একবার ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলে, প্রয়াগওয়ালরা ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল, কয়েকজনকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল, এবং যাদের সরকারের কাছে দোষী সাব্যস্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না তারা নির্যাতিত হয়েছিল। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের কাছে কুম্ভমেলার ভূমির বিশাল অংশ বাজেয়াপ্ত করে সরকারি সেনানিবাসে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৫৭ সালের পরের বছরগুলিতে, প্রয়াগওয়াল এবং কুম্ভ মেলার তীর্থযাত্রীরা বিদ্রোহ এবং জাতিগত নিপীড়নের ইঙ্গিতযুক্ত পতাকা বহন করে। ম্যাকলিন বলেছেন, ব্রিটিশ মিডিয়া এই তীর্থযাত্রী সমাবেশগুলি এবং পরবর্তী কুম্ভ মেলায় প্রতিবাদগুলিকে অদ্ভুতভাবে "প্রতিকূল" এবং "অবিশ্বাস্য" বলে রিপোর্ট করেছিল। [৯২]

কুম্ভ মেলা ১৯৪৭ সালের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে এমন একটি জায়গা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে, যেখানে স্থানীয় জনগণ এবং রাজনীতিবিদরা পর্যায়ক্রমে প্রচুর পরিমাণে জড়ো হতেন। ১৯০৬ সালে, সনাতন ধর্ম সভা প্রয়াগ কুম্ভ মেলায় মিলিত হয় এবং মদন মোহন মালভিয়ার নেতৃত্বে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। [৯৩] কুম্ভ মেলাও হিন্দুত্ব আন্দোলন ও রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল। ১৯৬৪ সালে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। [৯৪]

ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং গণনা

[সম্পাদনা]

লোকজন উপস্থিতির ঐতিহাসিক এবং আধুনিক অনুমান উৎসের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঔপনিবেশিক যুগের ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট করেছে যে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী ১৭৯৬ এবং ১৮০৮ সালে কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছিলেন, যদিও এই সংখ্যাগুলি অতিরঞ্জিত হতে পারে। ১৮৯২ এবং ১৯০৮ সালের মধ্যে, ব্রিটিশ ভারতে বড় দুর্ভিক্ষ, কলেরা এবং প্লেগ মহামারির যুগে, তীর্থযাত্রী ৩,০০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ এর মধ্যে নেমে আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ঔপনিবেশিক সরকার জ্বালানীর দুষ্প্রাপ্য সরবরাহ সংরক্ষণের জন্য কুম্ভ মেলা নিষিদ্ধ করেছিল। জাপান কুম্ভমেলা স্থানে বোমা হামলা ও গণহত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল এমন মিথ্যা গুজবের সাথে এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ১৯৪২ সালের কুম্ভ মেলায় আগের দশকের তুলনায় তীব্রভাবে কম লোক উপস্থিতি দেখা দেয় যেখানে প্রতিটি কুম্ভ মেলায় আনুমানিক ২০ থেকে ৪০ লক্ষ তীর্থযাত্রী জড়ো হয়েছিল। [৯৫] ভারতের স্বাধীনতার পরে, লোক উপস্থিতি তীব্রভাবে বেড়ে যায়। অমাবস্যায় - তিনটি মূল স্নানের তারিখগুলির মধ্যে একটিতে, প্রায় ৫০ লক্ষ এর বেশি ১৯৫৪ সালের কুম্ভে, ১ কোটি লোক ১৯৭৭ সালের কুম্ভে এবং ১৯৮৯ সালের কুম্ভে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ জন অংশগ্রহণ করেছিল। [৯৫]

হিমালয়ান একাডেমি সম্পাদকদের মতে, ১৩ এপ্রিল ১৯৯৭-এ, ১ কোটি তীর্থযাত্রী হরিদ্বারের সবচেয়ে ব্যস্ততম দিনে কুম্ব মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। [৯৬]

২০০১ সালে, IKONOS স্যাটেলাইট চিত্রগুলি একটি খুব বড় মানব সমাবেশ নিশ্চিত করেছে,[৯৭][৯৮] বিবিসি নিউজ অনুসারে, কর্মকর্তারা উৎসবে সবচেয়ে ব্যস্ততম দিনে ৪ কোটির অধিক সহ, ৭ কোটি লোকের অনুমান করেছেন। [৯৮] [৯৯] অন্য একটি অনুমান বলে যে প্রায় ৩ কোটি শুধুমাত্র ব্যস্ততম মৌনী অমাবস্যার দিনে ২০০১ কুম্ভ মেলায় অংশ নিয়েছিল। [৯৫]

২০০৭ সালে, প্রায় ৭ কোটি তীর্থযাত্রী প্রয়াগরাজে ৪৫ দিনের দীর্ঘ অর্ধ কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। [১০০] ২০১৩ সালে, ১২ কোটি তীর্থযাত্রী প্রয়াগরাজের কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। [৩০] নাসিকে সর্বাধিক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ জন দর্শক নিবন্ধিত হয়েছে। [১০১]

প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ হল বিশ্বের বৃহত্তম, জনসমাগম এবং প্রস্তুতির মাত্রা প্রতিটি ধারাবাহিক উদযাপনের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। প্রয়াগরাজে ২০১৯ অর্ধ কুম্ভের প্রস্তুতির মধ্যে ছিল, ₹৪২,০০০ মিলিয়ন (ইউএস$ ৫১৩.৩৮ মিলিয়ন) নির্মাণ , ২,৫০০ হেক্টরের বেশি জমিসহ অস্থায়ী শহর যেখানে ১,২২,০০০ অস্থায়ী শৌচাগার এবং সাধারণ ছাত্রাবাসের তাঁবু থেকে ৫-তারা তাঁবু পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা ছিল, ভারতীয় রেলওয়ের ৮০০টি বিশেষ ট্রেন, কৃত্রিমভাবে বুদ্ধিমান ভিডিও নজরদারি এবং নদী পরিবহন ব্যবস্থাপনার দ্বারা কৃত্রিমভাবে বুদ্ধিমান ভিডিও নজরদারি, নদী ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা, ভারতের জলপথ কর্তৃপক্ষ, এবং দর্শকদের সাহায্য করার জন্য একটি অ্যাপ।

জেমস লোচটেফেল্ড বলেন, কুম্ভ মেলাকে "বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ হিসাবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়"। [১০২] কামা ম্যাকলিনের মতে, সমন্বয়কারী এবং উপস্থিতরা নিজেরাই বলেছেন যে কুম্ভ উৎসবের গৌরবের একটি অংশ সেই "ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার অনুভূতি" যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নদীর তীরে সম্প্রীতির অংশ হিসেবে ঐতিহ্যের অনুভূতিতে সমবেত হয়। [১০৩]

আধুনিক ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে, কুম্ভমেলা এমিল ডুরখেইমের যৌথ প্রভাবের ধারণার উদাহরণ দেয়। [১০৪] এই সময় যখন মানুষ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে জড়ো হয়, একতা এবং আত্মীয়তার গভীর অনুভূতিকে উৎসাহিত করে। [১০৫] মেলার সময় সৃষ্ট সম্মিলিত শক্তি সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক চেতনাকে উন্নীত করে, যা এই ধরনের সমাবেশের শক্তি ভাগ করে নেওয়ার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য তৈরি করে।

দিনপঞ্জি, অবস্থান এবং প্রস্তুতি

[সম্পাদনা]প্রকারভেদ

[সম্পাদনা]কুম্ভ মেলাকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়:[১০৬]

- পূর্ণ কুম্ভ মেলা (কখনও কখনও শুধু কুম্ভ বা "পূর্ণ কুম্ভ" বলা হয়), একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি ১২ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়।

- অর্ধ কুম্ভ মেলা ("অর্ধ কুম্ভ") প্রায় প্রতি ৬ বছর অন্তর প্রয়াগরাজ এবং হরিদ্বারে দুটি পূর্ণ কুম্ভ মেলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। [১০৬]

- মহাকুম্ভ, যা প্রতি ১২টি পূর্ণকুম্ভমেলায় অর্থাৎ প্রতি ১৪৪ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়।[১০৭]

২০১৯ সালের প্রয়াগরাজ কুম্ভ মেলায়, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেন যে অর্ধ কুম্ভ মেলা (প্রতি ৬ বছর অন্তর আয়োজিত) কেবল "কুম্ভ মেলা" নামে পরিচিত হবে এবং কুম্ভ মেলা (প্রতি ১২ বছর পরপর আয়োজিত) "মহা কুম্ভ মেলা" হিসেবে পরিচিত হবে। [১০৮]

অবস্থানসমূহ

[সম্পাদনা]

অসংখ্য জায়গা এবং মেলাকে স্থানীয়ভাবে তাদের কুম্ভ মেলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে চারটি স্থান ব্যাপকভাবে কুম্ভ মেলা হিসেবে স্বীকৃত: প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, ত্রিম্বক-নাসিক এবং উজ্জয়িনী। [১০৬][১০৯] অন্যান্য স্থানগুলিকে কখনও কখনও কুম্ভ মেলা বলা হয় - স্নানপর্ব এবং তীর্থযাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ সহ - কুরুক্ষেত্র, এবং সোনিপাত অন্তর্ভুক্ত।

তারিখ

[সম্পাদনা]বৃহস্পতি , সূর্য এবং চন্দ্রের রাশিচক্রের অবস্থানের একটি বিশেষ সমন্বয় অনুসারে প্রতিটি স্থানের উৎসবের তারিখগুলি অগ্রিম গণনা করা হয়। চারটি স্থানের মধ্যে আপেক্ষিক বছর পরিবর্তিত হয়, তবে চক্রটি প্রতি ১২ বছরে পুনরাবৃত্তি হয়। যেহেতু বৃহস্পতির কক্ষপথ ১১.৮৬ বছরে সম্পূর্ণ হয়, তাই একটি ক্যালেন্ডার বছরের সমন্বয় প্রায় ৮টি চক্রের মধ্যে দেখা যায়। অতএব, প্রায় শতাব্দীতে একবার, কুম্ভ মেলা ১১ বছর পর একটি স্থানে ফিরে আসে। [১৪]

| স্থান | নদী | রাশিচক্র [১১০] | ঋতু, মাস | প্রথম স্নানের তারিখ [১৪] | দ্বিতীয় তারিখ [১৪] | তৃতীয় তারিখ [১৪] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| হরিদ্বার | গঙ্গা | কুম্ভ রাশিতে বৃহস্পতি, মেষ রাশিতে সূর্য | বসন্ত, চৈত্র (জানুয়ারি-এপ্রিল) | শিবরাত্রি | চৈত্র অমাবস্যা | মেষ সংক্রান্তি |

| প্রয়াগরাজ[note ২] | গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম | মেষ রাশিতে বৃহস্পতি, মকর রাশিতে সূর্য ও চন্দ্র; বা বৃষ রাশিতে বৃহস্পতি, মকর রাশিতে সূর্য | শীত, মাঘ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) | মকর সংক্রান্তি | মাঘ অমাবস্যা | বসন্ত পঞ্চমী |

| ত্র্যম্বক - নাসিক | গোদাবরী | সিংহরাশিতে বৃহস্পতি; অথবা বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্র চন্দ্রযোগে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে | গ্রীষ্ম, ভাদ্রপদ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) | সিংহ সংক্রান্তি | ভাদ্রপদ অমাবস্যা | দেবোত্থান একাদশী |

| উজ্জয়িনী | শিপ্রা | সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি এবং মেষ রাশিতে সূর্য; বা কার্তিক অমাবস্যায় তুলা রাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য এবং চন্দ্র | বসন্ত, বৈশাখ (এপ্রিল-মে) | চৈত্র পূর্ণিমা | চৈত্র অমাবস্যা | বৈশাখী পূর্ণিমা |

বিগত এবং ভবিষ্যতের বছর

[সম্পাদনা]প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলা হরিদ্বার কুম্ভের প্রায় ৩ বছর পর এবং নাসিক-উজ্জয়িনী কুম্ভের ৩ বছর আগে পালিত হয় (যেখানে উভয় কুম্ভমেলা একই বছরে বা এক বছরের ব্যবধানে উদযাপিত হয় - নাসিকের পরে উজ্জয়িনী মেলা হয়)। [১১০]

| বছর | হরিদ্বার | প্রয়াগরাজ | ত্র্যম্বক (নাসিক) | উজ্জয়িনী |

|---|---|---|---|---|

| ১৯৮০ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | কুম্ভ মেলা | কুম্ভ মেলা | |

| ১৯৮১ | ||||

| ১৯৮২ | ||||

| ১৯৮৩ | ||||

| ১৯৮৪ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | |||

| ১৯৮৫ | ||||

| ১৯৮৬ | কুম্ভ মেলা | |||

| ১৯৮৭ | ||||

| ১৯৮৮ | ||||

| ১৯৮৯ | কুম্ভ মেলা | |||

| ১৯৯০ | ||||

| ১৯৯১ | ||||

| ১৯৯২ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | কুম্ভ মেলা | কুম্ভ মেলা | |

| ১৯৯৩ | ||||

| ১৯৯৪ | ||||

| ১৯৯৫ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | |||

| ১৯৯৬ | ||||

| ১৯৯৭ | ||||

| ১৯৯৮ | কুম্ভ মেলা | |||

| ১৯৯৯ | ||||

| ২০০০ | ||||

| ২০০১ | কুম্ভ মেলা | |||

| ২০০২ | ||||

| ২০০৩ | কুম্ভ মেলা | |||

| ২০০৪ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | কুম্ভ মেলা | ||

| ২০০৫ | ||||

| ২০০৬ | ||||

| ২০০৭ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | |||

| ২০০৮ | ||||

| ২০০৯ | ||||

| ২০১০ | কুম্ভ মেলা | |||

| ২০১১ | ||||

| ২০১২ | ||||

| ২০১৩ | কুম্ভ মেলা [১১১] | |||

| ২০১৪ | ||||

| ২০১৫ | কুম্ভ মেলা | |||

| ২০১৬ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | কুম্ভ মেলা | ||

| ২০১৭ | ||||

| ২০১৮ | ||||

| ২০১৯ | অর্ধ কুম্ভ মেলা [১১২] | |||

| ২০২০ | ||||

| ২০২১ [১১৩] | কুম্ভ মেলা | |||

| ২০২২ | ||||

| ২০২৩ | ||||

| ২০২৪ | ||||

| ২০২৫ | মহাকুম্ভ মেলা[১১৪] | |||

| ২০২৬ | ||||

| ২০২৭ | অর্ধ কুম্ভ মেলা | কুম্ভ মেলা | ||

| ২০২৮ | কুম্ভ মেলা |

ঐতিহাসিক উৎসব ব্যবস্থাপনা

[সম্পাদনা]কুম্ভ মেলা লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে। উৎসবস্থলে নিরাপদ ও আনন্দদায়ক অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করা একটি জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ। শিবির (সন্থ/আখড়া), খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশিং, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি, জনগণের চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। [১১৫] উপরন্তু, ভুলে-ভটকে কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং হারানো পরিবারের সদস্যদের সহায়তার জন্য ব্যাপক অনসাইট যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের দাবি রাখে। [১১৫] বিশেষ করে প্রয়াগের ক্ষেত্রে, উৎসবের স্থানটি প্রধানত বর্ষাকালে নিমজ্জিত থাকে। তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ শুরু এবং সম্পূর্ণ করার জন্য উৎসব ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাজটিকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলে। [১১৫]

২০১৩ সালে, ভারত সরকারী কর্তৃপক্ষ, সেবা স্বেচ্ছাসেবক, সন্ন্যাসী এবং ভারতীয় কোম্পানিগুলির সহযোগিতায়, ৫৫টি ক্যাম্প ক্লাস্টার সহ ১১টি সেক্টর স্থাপন করে, যা সার্বক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা, অ্যাম্বুলেন্স, ফার্মেসি, সেক্টর পরিষ্কার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, খাদ্য এবং জল বিতরণ ( ৫৫০ কিলোমিটার (৩৪০ মাইল) ৪২টি পাম্প দ্বারা চালিত পাইপলাইন, রান্নার জ্বালানি, এবং অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহ করেছিল। বারানওয়াল এবং অন্যান্যের মতে, তাদের ২০১৩ সালের কুম্ভ মেলার ১৩ দিনের ফিল্ড স্টাডিতে দেখা গেছে যে "মেলা কমিটি এবং মেলা পরিচালনার সাথে জড়িত অন্যান্য সমস্ত সংস্থা সফলভাবে অনুষ্ঠানটি তদারকি করেছে এবং উৎসবকে সুবিধাজনক, দক্ষ এবং নিরাপদ করেছে," [১১৫] একটি মূল্যায়ন নাসিক কুম্ভ মেলার জন্য ইউএস-ভিত্তিক সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল দ্বারা শেয়ার করা হয়েছে।

ক্রিয়াকলাপ

[সম্পাদনা]স্নান ও শোভাযাত্রা

[সম্পাদনা]

প্রার্থনা সহ স্নান, বা নদীর জলে ডুব দেওয়া হল সমস্ত তীর্থযাত্রীদের জন্য কুম্ভ মেলার কেন্দ্রীয় কর্মকাণ্ড। ঐতিহ্যগতভাবে, অমাবস্যা - স্নানের জন্য সবচেয়ে ঈপ্সিত দিন - হিন্দু তীর্থযাত্রীরা স্বাগত জানায় এবং প্রথমে স্নানের জন্য তেরোটি সাধু আখড়ার জন্য অপেক্ষা করে। এই অনুষ্ঠানটি - শাহী স্নান বা রাজযোগী স্নান - একটি উৎসব শোভাযাত্রার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, ব্যানার, পতাকা, হাতি, ঘোড়া এবং সঙ্গীতশিল্পীদের সাথে নগ্ন বা অল্প বস্ত্রখণ্ড পরিহিত সন্ন্যাসীরা, [note ৩] কিছু ভস্ম (ছাই) দিয়ে মাখানো অবস্থায় থাকে। [৭১] [১১৬] এই সন্ন্যাসী মঠগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে, যাদের নির্দিষ্ট প্রতীক এবং দেবতা (গণেশ, দত্তাত্রেয়, হনুমান, ইত্যাদি) রয়েছে। [৭১] [১১৭] সর্ববৃহৎ দল জুনা আখড়া, যা আদি শঙ্করকে চিহ্নিত করা হয়েছে, ভারতের চারটি বৃহত্তম হিন্দু মঠের একটি বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে তাদের সদর দপ্তর শৃঙ্গেরি, দ্বারকা, জ্যোতির্মঠ এবং গোবর্ধন। মহানির্বাণী এবং নিরঞ্জনী হল অন্যান্য বড় দল, এবং প্রতিটি আখড়ার সাধু ও শিক্ষকদের নিজস্ব পরম্পরা রয়েছে। সন্ন্যাসীদের এই শোভাযাত্রার জন্য বিপুল জনতা শ্রদ্ধা ও উল্লাসের সাথে জড়ো হয়। এই সন্ন্যাসীরা একবার জলে অবগাহন করলে, উৎসবের দিনটি দূর থেকে এবং কাছাকাছি স্থান থেকে তীর্থযাত্রীদের স্নানের জন্য উন্মুক্ত হয়। [৭১] [১১৬]

তীর্থযাত্রীদের স্নানপর্ব প্রয়াগওয়াল পুরোহিতের দ্বারা সাহায্য করা যেতে পারে বা হতে পারে একটি সাধারণ ডুব যা ব্যক্তিগত। সাহায্য করা হলে, মুণ্ডন (মাথা কামানো), ফুল, সিঁদুর , দুধ বা নারকেল প্রভৃতি নৈবেদ্য দিয়ে প্রার্থনা, শ্রাদ্ধের সাথে স্তোত্র পাঠের সাথে (একজন পূর্বপুরুষের সম্মানে প্রার্থনা) আচারগুলি শুরু হতে পারে। [১১৮] আরও বিস্তৃত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পুরোহিতের নেতৃত্বে যজ্ঞ (হোম)। [১১৮] এই নদী-তীরের আচার-অনুষ্ঠানের পরে, তীর্থযাত্রী তারপর জলে ডুব দেয়, উঠে দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে, তারপর নদীর জল থেকে বেরিয়ে যায়। অনেকে তখন সেস্থানের কাছাকাছি পুরোনো হিন্দু মন্দির দেখতে এগিয়ে যান। [১১৮]

স্নান অনুষ্ঠানের প্রেরণা বেশ কয়েকটি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল এই বিশ্বাস যে, তীর্থ কুম্ভ মেলার স্থানগুলিতে এবং এই পবিত্র নদীগুলিতে স্নানের একটি মূল্য রয়েছে, যা মোক্ষ তথা পুনর্জন্মের চক্র ( সংসার ) থেকে মুক্তির একটি উপায়। [১১৯] হিন্দু ধর্মগ্রন্থানুযায়ী, যারা ভুল বা পাপ করেছেন, তাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হতে এবং এই ভুলগুলির জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তীর্থযাত্রার সুপারিশ করা হয়েছে। [১২০] [১২১] প্রায়শ্চিত্ত করার অনুপ্রেরণা সহ তীর্থযাত্রা এবং পবিত্র নদীতে স্নান এবং স্ব-শুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধির উপায় হিসাবে বৈদিক প্রমাণ রয়েছে এবং তা হিন্দুধর্মের প্রাথমিক ধর্ম সাহিত্যে আলোচনা করা হয়েছে। [১২১] উদাহরণস্বরূপ মহাকাব্য মহাভারতে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাযুদ্ধের হিংসায় অংশ নেওয়ার পরে দুঃখ ও হতাশাপূর্ণ অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে যা অনেককে হত্যা করেছিল। তিনি একজন সাধুর কাছে যান, যিনি তাকে প্রয়াগে তীর্থযাত্রা করতে এবং তপস্যার উপায় হিসাবে গঙ্গা নদীতে স্নান করার পরামর্শ দেন। [১২২]

ভোজ, উৎসব এবং আলোচনা

[সম্পাদনা]

কিছু তীর্থযাত্রী তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে যথেষ্ট দূরত্ব হাঁটেন এবং খালি পায়ে আসেন। বেশিরভাগ তীর্থযাত্রী এক বা দুই দিনের জন্য থাকেন, তবে কেউ কেউ উৎসবের সময় পুরো মাঘ মাস থাকেন এবং থাকার সময় কঠোর জীবনযাপন করেন। তারা আধ্যাত্মিক আলোচনায় যোগদান করেন, মাসে উপবাস করেন, প্রার্থনা করেন এবং এই কুম্ভ তীর্থযাত্রীদের কল্পবাসী বলা হয়। [১২৩]

উৎসবের স্থানটি ঐতিহ্য অনুসারে কঠোরভাবে নিরামিষাশী [১২৩], কারণ পশুদের বিরুদ্ধে হিংসা অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অনেক তীর্থযাত্রী অর্ধ (দিনে একবার খাবার খাওয়া) বা পূর্ণ ব্রত (দিনব্যাপী উপবাস) পালন করেন, কেউ কেউ অধিক আহার থেকে বিরত থাকেন। [১১৮] এই আচার-অনুষ্ঠানগুলি উৎসবের ভোজের দ্বারা বিভক্ত হয় যেখানে বিপুল সংখ্যক লোক সারিবদ্ধভাবে বসে একটি সম্প্রদায়ের খাবার - মহাপ্রসাদ - দাতব্য দান থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। ঐতিহ্য অনুসারে, পরিবার এবং কোম্পানিগুলি এই খানা দানা (খাদ্য দাতব্য) ইভেন্টগুলিকে স্পন্সর করে, বিশেষ করে সন্ন্যাসী এবং দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের জন্য। [১১৮] ব্যবস্থাপনা একাধিক খাদ্য দোকান স্থাপন করেছে, যারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করে। [১২৪][১২৫]

মেলার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় আলোচনা ( প্রবচন ), ভক্তিমূলক গান ( কীর্তন ), এবং ধর্মীয় সমাবেশে ধর্মীয় তত্ত্বের বিতর্ক ও প্রমিত ( শাস্ত্রার্থ )। [১০১] উৎসবের ময়দানে উৎসবের মাসজুড়ে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক দর্শনও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কলাগ্রাম ( কলা, ভারতীয় শিল্পকলার স্থান), লেজার লাইট শো, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশনা, ঐতিহাসিক আঞ্চলিক স্থাপত্য বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিতকারী বিষয়ভিত্তিক দ্বার , নৌকাবিলাস, নদীর কাছাকাছি ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে পর্যটকদের পদচারণা, পাশাপাশি যোগের পারদর্শিতা এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা দেখার জন্য সন্ন্যাসীদের শিবিরে যাওয়ার সুযোগ। [১২৬]

দর্শন

[সম্পাদনা]

দর্শন বা দেখা কুম্ভ মেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লোকেরা বিশেষভাবে অনুষ্ঠানের ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় দিক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার জন্য কুম্ভ মেলায় তীর্থযাত্রা করে। কুম্ভ মেলায় অংশগ্রহণকারী দুটি প্রধান দল সাধু (হিন্দু পবিত্র পুরুষ) এবং তীর্থযাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ক্রমাগত যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে সাধুরা জীবনের ক্ষণস্থায়ী দিকটি প্রকাশ করে। অনেক হিন্দু জনসাধারণের কাছে নিজেদের উপলব্ধ করতে সাধুরা কুম্ভ মেলায় ভ্রমণ করেন। এটি হিন্দু জনসাধারণের সদস্যদের সাধুদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং "দর্শন" গ্রহণ করতে অনুমতি দেয়। তারা "তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে নির্দেশ বা পরামর্শ চাইতে" সক্ষম। দর্শন চাক্ষুষ বিনিময়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেখানে একজন ধর্মীয় দেবতার সাথে মিথস্ক্রিয়া হয় এবং উপাসক দৃশ্যত ঐশ্বরিক শক্তিকে "সেবন" করতে সক্ষম হন। কুম্ভ মেলা শিবিরগুলিতে সংস্থিত হয় যা হিন্দু উপাসকদের সাধুদের প্রবেশাধিকার দেয়। কুম্ভ মেলার অভিজ্ঞতার জন্য দর্শন গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কারণে উপাসকদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে ধর্মীয় দেবতাদের অসন্তুষ্টি না হয়। সাধুদর্শন যত্ন সহকারে সম্পন্ন হয় এবং উপাসকরা প্রায়শই তাদের পায়ে টোকেন রেখে যায়। [১০১]

সংস্কৃতিতে

[সম্পাদনা]কুম্ভ মেলার বিষয়বস্তু বহু প্রকৃত ঘটনার চলচ্চিত্র বা ডকুমেন্টারিতে চিত্রিত হয়েছে যার মধ্যে আছে ইরা কোহেন পরিচালিত কিংস উইথ স্ট্র ম্যাটস্ (১৯৯৮), গ্রাহাম ডে পরিচালিত কুম্ভ মেলা : দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ (২০০১),[১২৭] শর্ট কাট টু নির্বাণ : কুম্ভ মেলা ( ২০০৪) নিক ডে পরিচালিত এবং মৌরিজিও বেনাজ্জো প্রযোজিত,[১২৮] নাদিম উদ্দিনের কুম্ভ মেলা : সংস্ অব দ্য রিভার (২০০৪),[১২৯] ইনভোকেশন , কুম্ভ মেলা (২০০৮), ইউক্রেনীয়ান রেলিজিয়াস স্টাডি প্রোজেক্ট আহমোটের কুম্ভ মেলা ২০১৩ : লিভিং উইথ মহাতিয়াগি (২০১৩),[১৩০] এবং কুম্ভ মেলা : ওয়াকিং উইথ নাগাস (২০১১), জোনাস শ্যু এবং ফিলিপ আইয়ার পরিচালিত অমৃত : নেক্টর অব ইমমর্টালিটি (২০১২)। [১৩১]

২০০৭ সালে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক প্রয়াগ কুম্ভ মেলার একটি ডকুমেন্টারি চিত্রায়িত ও সম্প্রচার করে, যার নাম ইনসাইড নির্বাণ, যেখানে কারিনা হোল্ডেনের নির্দেশনায় পণ্ডিত কামা ম্যাক্লিয়ান একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। [১২৩] ২০১৩ সালে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পুনরায় ইনসাইড দ্য মহাকুম্ভ ডকুমেন্টারি চিত্রায়িত করে। ভারতীয় ও বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলো নিয়মিতভাবে কুম্ভ মেলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১৮ এপ্রিল ২০১০-এ, একটি জনপ্রিয় আমেরিকান মর্নিং শো, সিবিএস নিউজ সানডে মর্নিং, হরিদ্বারের কুম্ভ মেলাকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, এটিকে "পৃথিবীর বৃহত্তম তীর্থস্থান" বলে অভিহিত করে। ২৮ এপ্রিল ২০১০-এ, বিবিসি কুম্ভ মেলার উপর একটি অডিও এবং ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল "কুম্ভ মেলা: 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'"।[ উদ্ধৃতি প্রয়োজন ] [১৩২] ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে, কার্ল পিলকিংটনের সাথে স্কাই ওয়ান টিভি সিরিজ অ্যান ইডিয়ট অ্যাব্রোডের দ্বিতীয় পর্বে কুম্ভ মেলা প্রদর্শিত হয়েছিল।

কুম্ভ মেলায় অল্পবয়সী ভাইবোনদের বিচ্ছেদ একসময় হিন্দি চলচ্চিত্রে একটি পুনরাবৃত্ত বিষয় ছিল। [১৩৩] অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, দিলীপ রায় পরিচালিত ১৯৮২ সালের একটি বাংলা ফিচার ফিল্ম, যা কুম্ভ মেলার নথিপত্রও।

আশীষ অভিকুন্থকের বাংলা ভাষার ফিচার লেংথ ফিকশন ফিল্ম কল্কিমন্থকথা (২০১৫) ২০১৩ সালে প্রয়াগ কুম্ভ মেলায় শ্যুট করা হয়েছিল। এই ছবিতে, স্যামুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গডটের লাইনে দুটি চরিত্র ভগবান বিষ্ণুর দশম এবং শেষ অবতার - কল্কির সন্ধান করে। [১৩৪][১৩৫]

আরো দেখুন

[সম্পাদনা]- বরাহক্ষেত্র - সুনসারি নেপালের একটি আধা-কুম্ভ মেলা

- মহামহম - তামিল কুম্ভ মেলা

- পুষ্করম – কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার নদী উৎসব

- পুষ্কর মেলা - রাজস্থানের বসন্তকালীন মেলা, পুষ্কর হ্রদে ডুব দেওয়ার ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে

- বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ সমাবেশের তালিকা

টীকা

[সম্পাদনা]- ↑ Approximately once a century, the Kumbh Mela returns after 11 years. This is because of Jupiter's orbit of 11.86 years. With each 12-year cycle per the Gregorian calendar, a calendar year adjustment appears in approximately 8 cycles.[১৪]

- ↑ The sangam site is known as Prayag, sometimes Tirtharaj (lit. "king of pilgrimages")

- ↑ The right to be naga, or naked, is considered a sign of separation from the material world.[১০১]

- ↑ After 700 years of closure, Bansberia Tribeni Sangam's Kumbh Mela has started again in 2022. But the Bansberia Kumbha Mela is not inscribed under UNESCO Intangible Cultural Heritage.

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ ক খ গ ঘ Kumbh Mela: Hindu festival। Encyclopaedia Britannica। ২০১৫। ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২২ নভেম্বর ২০২৪।

The Kumbh Mela lasts several weeks and is one of the largest festivals in the world, attracting more than 200 million people in 2019, including 50 million on the festival’s most auspicious day.

- ↑ "Maha Kumbh Mela 2025"। kumbh.gov.in। সংগ্রহের তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪।[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

- ↑ Haghani, Milad (১৪ জানুয়ারি ২০২৫)। "The world's largest gathering: how India plans to keep 400 million pilgrims safe at the Maha Kumbh Mela festival"। The Conversation (ইংরেজি ভাষায়)। ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৪ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ Maclean, Kama (২০০৩)। "Making the Colonial State Work for You: The Modern Beginnings of the Ancient Kumbh Mela in Allahabad"। The Journal of Asian Studies। 62 (3): 873–905। এসটুসিআইডি 162404242। জেস্টোর 3591863। ডিওআই:10.2307/3591863।

- ↑ ক খ "Revival of age-old 'Tribeni Kumbho Mohotshav' in Bengal finds mention in PM Modi's Mann Ki Baat address"। The Economic Times। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩। আইএসএসএন 0013-0389। ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪।

- ↑ "West Bengal: Return of Tribeni Kumbh Mela after 700 years; was discontinued after Islamic invasion of Bengal"। hindupost.in (ইংরেজি ভাষায়)। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২। সংগ্রহের তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪।

- ↑ Singh, Shiv Sahay (৮ জুন ২০২৩)। "Kumbh Mela at Tribeni: inventing tradition in West Bengal"। The Hindu (ইংরেজি ভাষায়)। আইএসএসএন 0971-751X। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪।

- ↑ Diana L. Eck (২০১২)। India: A Sacred Geography। Harmony Books। পৃষ্ঠা 153–155। আইএসবিএন 978-0-385-53190-0।

- ↑ Williams Sox (২০০৫)। Lindsay Jones, সম্পাদক। Encyclopedia of Religion, 2nd Edition। 8। Macmillan। পৃষ্ঠা 5264–5265।, Quote: "The special power of the Kumbha Mela is often said to be due in part to the presence of large numbers of Hindu monks, and many pilgrims seek the darsan (Skt., darsana; auspicious mutual sight) of these holy men. Others listen to religious discourses, participate in devotional singing, engage brahman priests for personal rituals, organise mass feedings of monks or the poor, or merely enjoy the spectacle. Amid this diversity of activities, the ritual bath at the conjunction of time and place is the central event of the Kumbha Mela."

- ↑ ক খ Kane 1953, পৃ. 55–56।

- ↑ Maclean, Kama (সেপ্টেম্বর ২০০৯)। "Seeing, Being Seen, and Not Being Seen: Pilgrimage, Tourism, and Layers of Looking at the Kumbh Mela"। CrossCurrents। 59 (3): 319–341। এসটুসিআইডি 170879396। ডিওআই:10.1111/j.1939-3881.2009.00082.x।

- ↑ Maclean, Kama (২০০৩)। "Making the Colonial State Work for You: The Modern Beginnings of the Ancient Kumbh Mela in Allahabad"। The Journal of Asian Studies। 62 (3): 877–879। এসটুসিআইডি 162404242। জেস্টোর 3591863। ডিওআই:10.2307/3591863।

- ↑ Monika Horstmann (২০০৯)। Patronage and Popularisation, Pilgrimage and Procession: Channels of Transcultural Translation and Transmission in Early Modern South Asia। Otto Harrassowitz Verlag। পৃষ্ঠা 135–136 with footnotes। আইএসবিএন 978-3-447-05723-3।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ James Lochtefeld (২০০৮)। South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora। Routledge। পৃষ্ঠা 40 footnote 3। আইএসবিএন 978-1-134-07459-4।

- ↑ Matthew James Clark (২০০৬)। The Daśanāmī-saṃnyāsīs: The Integration of Ascetic Lineages into an Order। Brill। পৃষ্ঠা 294। আইএসবিএন 978-90-04-15211-3।

- ↑ K. Shadananan Nair (২০০৪)। "Mela" (পিডিএফ)। Proceedings Ol'THC. UNI-SCO/1 AI IS/I Wl IA Symposium Held in Rome, December 2003। IAHS: 165। ২ আগস্ট ২০২০ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ ডিসেম্বর ২০১৭।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 102।

- ↑ Diana L. Eck (২০১২)। India: A Sacred Geography। Harmony Books। পৃষ্ঠা 156–157। আইএসবিএন 978-0-385-53190-0।

- ↑ General, India Office of the Registrar (১৪ জানুয়ারি ১৯৭২)। "Census of India, 1971: Haryana"। Manager of Publications – Google Books-এর মাধ্যমে।

- ↑ 1988, Town Survey Report: Haryana, Thanesar, District Kurukshetra, page 137-.

- ↑ Madan Prasad Bezbaruah, Dr. Krishna Gopal, Phal S. Girota, 2003, Fairs and Festivals of India: Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttaranchal, Uttar Pradesh.

- ↑ Gerard Toffin (২০১২)। Phyllis Granoff and Koichi Shinohara, সম্পাদক। Sins and Sinners: Perspectives from Asian Religions। BRILL Academic। পৃষ্ঠা 330 with footnote 18। আইএসবিএন 978-90-04-23200-6।

- ↑ James Lochtefeld (২০০৮)। Knut A. Jacobsen, সম্পাদক। South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora। Routledge। পৃষ্ঠা 29। আইএসবিএন 978-1-134-07459-4।

- ↑ James Mallinson (২০১৬)। Rachel Dwyer, সম্পাদক। Key Concepts in Modern Indian Studies। New York University Press। পৃষ্ঠা 150–151। আইএসবিএন 978-1-4798-4869-0।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 225-226।

- ↑ The Maha Kumbh Mela 2001 indianembassy.org

- ↑ []=00103&multinational=1#2021 Kumbh Mela UNESCO Intangible World Heritage official list.

- ↑ Kumbh Mela on UNESCO's list of intangibl ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে, Economic Times, 7 December 2017.

- ↑ "Over 3 crore take holy dip in Sangam on Mauni Amavasya"। India Times। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। ২২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- ↑ ক খ Rashid, Omar (১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)। "Over three crore devotees take the dip at Sangam"। The Hindu। Chennai।

- ↑ Jha, Monica (২৩ জুন ২০২০)। "Eyes in the sky. Indian authorities had to manage 250 million festivalgoers. So they built a high-tech surveillance ministate."। Rest of World। ২৩ জুন ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৩ জুন ২০২০।

- ↑ "Mauni Amavasya: Five crore pilgrims take holy dip at Kumbh till 5 pm", Times of India, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা, সংগ্রহের তারিখ ২৪ জুন ২০২০

- ↑ "A record over 24 crore people visited Kumbh-2019, more than total tourists in UP in 2014–17"। Hindustan Times (ইংরেজি ভাষায়)। ২১ মে ২০১৯। ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ মার্চ ২০২২।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Nityananda Misra (২০১৯)। Kumbha: The Traditionally Modern Mela। Bloomsbury Academic। পৃষ্ঠা 1–2। আইএসবিএন 978-93-88414-12-8।

- ↑ Rigveda 10.89.7 Wikisource, Yajurveda 6.3 Wikisource; For translations see: Stephanie Jamison; Joel Brereton (২০১৪)। The Rigveda: 3-Volume Set। Oxford University Press। আইএসবিএন 978-0-19-972078-1।

- ↑ Pingree 1973, পৃ. 2–3।

- ↑ Yukio Ohashi 1999, পৃ. 719–721।

- ↑ Nicholas Campion (২০১২)। Astrology and Cosmology in the World's Religions। New York University Press। পৃষ্ঠা 110–111। আইএসবিএন 978-0-8147-0842-2।

- ↑ ক খ Nityananda Misra (২০১৯)। Kumbha: The Traditionally Modern Mela। Bloomsbury Academic। পৃষ্ঠা 3–5। আইএসবিএন 978-93-88414-12-8।

- ↑ Giorgio Bonazzoli (১৯৭৭)। "Prayaga and Its Kumbha Mela": 84–85, context: 81–179।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 88–89।

- ↑ Collins, Charles Dillard (১৯৮৮)। The Iconography and Ritual of Śiva at Elephanta। SUNY Press। পৃষ্ঠা 36। আইএসবিএন 978-0-88706-773-0।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 88-89।

- ↑ ক খ গ Ariel Glucklich (২০০৮)। The Strides of Vishnu: Hindu Culture in Historical Perspective। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 146–147। আইএসবিএন 978-0-19-971825-2।

- ↑ ক খ Krishnaswamy ও Ghosh 1935, পৃ. 698–699, 702–703।

- ↑ Bhikkhu Nanamoli (Tr); Bhikkhu Bodhi(Tr) (১৯৯৫)। Teachings of The Buddha: Majjhima Nikaya। পৃষ্ঠা 121। আইএসবিএন 978-0861710720।

- ↑ Diana L. Eck (২০১৩)। India: A Sacred Geography। Three Rivers Press। পৃষ্ঠা 153। আইএসবিএন 978-0-385-53192-4।

- ↑ ক খ Ariel Glucklich (২০০৮)। The Strides of Vishnu: Hindu Culture in Historical Perspective। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 145–146। আইএসবিএন 978-0-19-971825-2।

- ↑ Dilip Kumar Roy; Indira Devi (১৯৫৫)। Kumbha: India's ageless festival। Bharatiya Vidya Bhavan। পৃষ্ঠা xxii।

- ↑ Mark Tully (১৯৯২)। No Full Stops in India। Penguin Books Limited। পৃষ্ঠা 127–। আইএসবিএন 978-0-14-192775-6।

- ↑ Mark Juergensmeyer; Wade Clark Roof (২০১১)। Encyclopedia of Global Religion। SAGE Publications। পৃষ্ঠা 677–। আইএসবিএন 978-1-4522-6656-5।

- ↑ Ludo Rocher (১৯৮৬)। The Purāṇas। Otto Harrassowitz Verlag। পৃষ্ঠা 71–72 with footnotes। আইএসবিএন 978-3-447-02522-5।

- ↑ Black, G. (২০১৮)। On the Ganges: Encounters with Saints and Sinners Along India's Mythic River। St. Martin's Publishing Group। পৃষ্ঠা 148। আইএসবিএন 978-1-4668-6111-4।

- ↑ "अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से कराया था छह कुम्भ"। Hindustan (হিন্দি ভাষায়)। ২০২৪-১২-১৭। ২০২৫-০১-১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৫-০১-১০।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 99।

- ↑ ক খ গ James Lochtefeld (২০০৮)। South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora। Routledge। পৃষ্ঠা 31–33। আইএসবিএন 978-1-134-07459-4।

- ↑ ক খ গ ঘ James Mallinson (২০১৬)। Rachel Dwyer, সম্পাদক। Key Concepts in Modern Indian Studies। New York University Press। পৃষ্ঠা 150–151। আইএসবিএন 978-1-4798-4869-0।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ Maclean 2008, পৃ. 90–91।

- ↑ ক খ Jadunath Sarkar (১৯০১)। India of Aurangzib। Kinnera। পৃষ্ঠা 27–124 (Haridwar – page 124; Trimbak – page 51; Prayag – page 27)।

- ↑ ক খ গ James G. Lochtefeld (২০০৮)। "The Kumbh Mela Festival Processions"। South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora। Routledge। পৃষ্ঠা 32–41। আইএসবিএন 9781134074594।

- ↑ ক খ Maclean 2008, পৃ. 89।

- ↑ Alexander Cunningham (১৮৭৭)। Corpus Inscriptionum Indicarum। 1। পৃষ্ঠা 37–39।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ James Lochtefeld (২০০৮)। South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora। Routledge। পৃষ্ঠা 29–33। আইএসবিএন 978-1-134-07459-4।

- ↑ ক খ William R. Pinch (১৯৯৬)। "Soldier Monks and Militant Sadhus"। Contesting the Nation। University of Pennsylvania Press। পৃষ্ঠা 141–156। আইএসবিএন 9780812215854।

- ↑ Constance Jones and James D. Ryan (2006), Encyclopedia of Hinduism, Infobase, p. 280, আইএসবিএন ৯৭৮-০-৮১৬০-৭৫৬৪-৫

- ↑ Kumbh Mela: Hindu festival। Encyclopaedia Britannica। ২০১৫। ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২২ নভেম্বর ২০২৪।

- ↑ ক খ James Lochtefeld (২০০৯)। Gods Gateway: Identity and Meaning in a Hindu Pilgrimage Place। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 252–253। আইএসবিএন 9780199741588।

- ↑ ক খ Hari Ram Gupta (২০০১)। History of the Sikhs: The Sikh commonwealth or Rise and fall of Sikh misls (Volume IV)। Munshiram Manoharlal Publishers। পৃষ্ঠা 175। আইএসবিএন 978-81-215-0165-1।

- ↑ Thomas Hardwicke (১৮০১)। Narrative of a Journey to Sirinagur। পৃষ্ঠা 314–319।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 57–58।

- ↑ ক খ গ ঘ Maclean 2008, পৃ. 226–227।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 226।

- ↑ "Kumbh Mela in Tribeni: West Bengal town gears up for major pilgrimage"। Financialexpress (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২২-১২-০৩। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-১২-৩১।

- ↑ "Bansberia kumbh mela showcased in 100th episode of Mann Ki Baat"। The Times of India। ২০২৩-০৫-০১। আইএসএসএন 0971-8257। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-১২-৩১।

- ↑ "Revival of age-old 'Tribeni Kumbho Mohotshav' in Bengal finds mention in PM Modi's Mann Ki Baat address"। The Economic Times। ২০২৩-০২-২৬। আইএসএসএন 0013-0389। ২০২৩-০৩-৩১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-১২-৩১।

- ↑ Diana L. Eck (২০১২)। India: A Sacred Geography। Harmony Books। পৃষ্ঠা 153–155। আইএসবিএন 978-0-385-53190-0।

- ↑ Williams Sox (২০০৫)। Lindsay Jones, সম্পাদক। Encyclopedia of Religion, 2nd Edition। 8। Macmillan। পৃষ্ঠা 5264–5265।, Quote: "The special power of the Kumbha Mela is often said to be due in part to the presence of large numbers of Hindu monks, and many pilgrims seek the darsan (Skt., darsana; auspicious mutual sight) of these holy men. Others listen to religious discourses, participate in devotional singing, engage brahman priests for personal rituals, organise mass feedings of monks or the poor, or merely enjoy the spectacle. Amid this diversity of activities, the ritual bath at the conjunction of time and place is the central event of the Kumbha Mela."

- ↑ ক খ গ S.P. Dubey (২০০১)। Kumbh City Prayag। CCRT। পৃষ্ঠা 72–73।

- ↑ ক খ গ Maclean 2008, পৃ. 92–94।

- ↑ John Chamberlain; William Yates (১৮২৬)। Memoirs of Mr. John Chamberlain, late missionary in India। Baptist Mission Press। পৃষ্ঠা 346–351।

- ↑ Robert Montgomery Martin (১৮৫৮)। The Indian Empire। The London Printing and Publishing Company। পৃষ্ঠা 4–5।

- ↑ ক খ Amna Khalid (২০০৮)। The Social History of Health and Medicine in Colonial India। Routledge। পৃষ্ঠা 68–78। আইএসবিএন 978-1-134-04259-3।

- ↑ R. Dasgupta। "Time Trends of Cholera in India : An Overview" (পিডিএফ)। INFLIBNET। ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫।

- ↑ Twain, Mark (১৮৯৭)। Following the Equator। American Publishing Co। পৃষ্ঠা 469।

- ↑ Nityananda Misra (২০১৯)। Kumbha: The Traditionally Modern Mela। Bloomsbury Publishing। পৃষ্ঠা 155–156। আইএসবিএন 978-93-88414-12-8।

- ↑ ক খ James Lochtefeld (২০১০)। God's Gateway: Identity and Meaning in a Hindu Pilgrimage Place। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 51–52। আইএসবিএন 978-0-19-974158-8।

- ↑ Sir Alexander Cunningham (১৮৭১)। Four Reports Made During the Years, 1862-63-64-65। Government Central Press। পৃষ্ঠা 229–237।;

Traian Penciuc (2014), Globalization and Intercultural Dialogue: Multidisciplinary Perspectives, Arhipelag, Iulian Boldea (ed.), আইএসবিএন ৯৭৮-৬০৬-৯৩৬৯১-৩-৫, pp. 57–66 - ↑ Maclean 2008, পৃ. 61।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 182–185, 193–195, 202–203।

- ↑ "Five die in stampede at Hindu bathing festival"। BBC। ১৪ এপ্রিল ২০১০। ৬ মে ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 132।

- ↑ ক খ গ Maclean 2008, পৃ. 74–77, 95–98।

- ↑ Jagannath Prasad Misra (২০১৬)। Madan Mohan Malaviya and the Indian Freedom Movement। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 40–41। আইএসবিএন 978-0-19-908954-3।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 212–213।

- ↑ ক খ গ Maclean 2008, পৃ. 185–186।

- ↑ What Is Hinduism?: Modern Adventures into a Profound Global Faith। Himalayan Academy Publications। ২০০৭। পৃষ্ঠা 242–243। আইএসবিএন 978-1-934145-27-2।

- ↑ "Kumbh Mela pictured from space"। BBC। ২৬ জানুয়ারি ২০০১। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১২ মার্চ ২০২১।

- ↑ ক খ Carrington, Damian (২৫ জানুয়ারি ২০০১)। "Kumbh Mela"। New Scientist। সংগ্রহের তারিখ ১২ মার্চ ২০২১।

- ↑ Pandey, Geeta (১৪ জানুয়ারি ২০১৩)। "India's Hindu Kumbh Mela festival begins in Allahabad"। BBC News। সংগ্রহের তারিখ ১২ মার্চ ২০২১।

- ↑ "70 mn to take holy dip during Ardh Kumbh"। Hindustan Times। Associated Press। ২ জানুয়ারি ২০০৭। ২৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ ক খ গ ঘ Maclean, Kama (সেপ্টেম্বর ২০০৯)। "Seeing, Being Seen, and Not Being Seen: Pilgrimage, Tourism, and Layers of Looking at the Kumbh Mela"। CrossCurrents। 59 (3): 319–341। এসটুসিআইডি 170879396। ডিওআই:10.1111/j.1939-3881.2009.00082.x।

- ↑ James Lochtefeld (২০০৮)। South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora। Routledge। পৃষ্ঠা 29। আইএসবিএন 978-1-134-07459-4।

- ↑ Maclean 2008, পৃ. 43–44।

- ↑ Collins, Randall (৩০ জানুয়ারি ২০১৪), "Interaction ritual chains and collective effervescence", Collective Emotions, Oxford University Press, পৃষ্ঠা 299–311, আইএসবিএন 978-0-19-965918-0, ডিওআই:10.1093/acprof:oso/9780199659180.003.0020, সংগ্রহের তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০২৪

- ↑ "Collective Effervescence, Social Change, and Charisma: Durkheim, Weber, and 1989", For Durkheim, Routledge, পৃষ্ঠা 343–356, ৫ ডিসেম্বর ২০১৬, আইএসবিএন 978-1-315-25516-3, ডিওআই:10.4324/9781315255163-28, সংগ্রহের তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০২৪

- ↑ ক খ গ J. C. Rodda; Lucio Ubertini (২০০৪)। The Basis of Civilization—water Science?। International Association of Hydrological Science। পৃষ্ঠা 165–। আইএসবিএন 978-1-901502-57-2।

- ↑ Nandan, Shyam (১৯ ডিসেম্বর ২০২৪)। "Mahakumbh 2025: 144 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ में होंगे कुल 6 शाही स्नान, मिस हुआ तो कभी नहीं मिलेगा मौका!"। News24 Hindi (হিন্দি ভাষায়)। ৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ "U.P. Governor launches Kumbh 2019 logo"। The Hindu। Press Trust of India। ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭। ৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ – www.thehindu.com-এর মাধ্যমে।

- ↑ J. S. Mishra (২০০৪)। Mahakumbh, the Greatest Show on Earth। Har-Anand Publications। পৃষ্ঠা 17। আইএসবিএন 978-81-241-0993-9।

- ↑ ক খ Mela Adhikari Kumbh Mela 2013। "Official Website of Kumbh Mela 2013 Allahabad Uttar Pradesh India"। ২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০১৫।

- ↑ "Comptroller and Auditor General of India Audit Reports" (পিডিএফ)। ১৫ জুন ২০২৪ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ "U.P. Governor launches Kumbh 2019 logo"। The Hindu। PTI। ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ Pioneer, The। "CM reviews Kumbh Mela 2021 preparations"। The Pioneer (ইংরেজি ভাষায়)। ৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৪ জুলাই ২০১৯।

- ↑ Thakur, Anjali (১২ জানুয়ারি ২০২৫)। "Mahakumbh 2025: Know Shahi Snan Date, Time, Significance"। NDTV। ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ ক খ গ ঘ Baranwal, Annu; Anand, Ankit (২০১৫)। "Managing the Earth's Biggest Mass Gathering Event and WASH Conditions: Maha Kumbh Mela (India)"। Public Library of Science (PLoS)। ডিওআই:10.1371/currents.dis.e8b3053f40e774e7e3fdbe1bb50a130d

। পিএমআইডি 25932345। পিএমসি 4404264

। পিএমআইডি 25932345। পিএমসি 4404264  ।

।

- ↑ ক খ Special Bathing Dates ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে, Kumbh Mela Official, Government of India (2019)

- ↑ "Sadhus astride elephants, horses at Maha Kumbh"। The New Indian Express। ৩০ জানুয়ারি ২০১০। ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Maclean 2008, পৃ. 228–229।

- ↑ Simon Coleman; John Elsner (১৯৯৫)। Pilgrimage: Past and Present in the World Religions। Harvard University Press। পৃষ্ঠা 140–141। আইএসবিএন 978-0-674-66766-2।

- ↑ Kane 1953, পৃ. 55-56।

- ↑ ক খ Patrick Olivelle; Donald Richard Davis (২০১৮)। Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 217, 339–347। আইএসবিএন 978-0-19-870260-3।

- ↑ Diana L. Eck (২০১৩)। India: A Sacred Geography। Three Rivers Press। পৃষ্ঠা 146–147। আইএসবিএন 978-0-385-53192-4।

- ↑ ক খ গ Maclean 2008, পৃ. 229।

- ↑ "Prayagraj: Food Hub At Kumbh To Offer Cuisines From Different Indian States"। NDTV। ANI। ১৪ জানুয়ারি ২০১৯। ২১ জুন ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২৩।

- ↑ Sengar, Resham (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)। "5 special foods you can't miss at this Kumbh Mela in Prayagraj"। The Times of India। ২১ জুন ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২৩।

- ↑ Attractions and Cultural Events of Kumbh ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে, Kumbh Mela Official, Government of India (2019)

- ↑ ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজে Kumbh Mela: The Greatest Show on Earth (ইংরেজি)

- ↑ "Short Cut to Nirvana – A Documentary about the Kumbh Mela Spiritual Festival"। Mela Films।

- ↑ ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজে Kumbh Mela: Songs of the River (ইংরেজি)

- ↑ Агеєв। "Kumbh Mela 2013 – living with mahatiagi"। ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

- ↑ "Amrit:Nectar of Immortality"। ২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০১৫।

- ↑ "BBC Two - Kumbh Mela: The Greatest Show on Earth"। BBC। ১০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ "Why twins no longer get separated at Kumbh Mela"। rediff.com। ১৫ জানুয়ারি ২০১০।

- ↑ "Eyes Wide Open"। Indian Express। ২৯ জুলাই ২০১৫। ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০২৫।

- ↑ "Uncertified film screening at Kolkata gallery miffs CBFC"। Times of India। ১৭ মার্চ ২০১৭। ২৬ জুন ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ জানুয়ারি ২০২৫।

গ্রন্থপঞ্জি

[সম্পাদনা]- Kane, P. V. (১৯৫৩)। History of Dharmaśāstra: Ancient and Medieval Religious and Civil Law in India। 4।

- Maclean, Kama (২৮ আগস্ট ২০০৮)। Pilgrimage and Power: The Kumbh Mela in Allahabad, 1765–1954। OUP USA। আইএসবিএন 978-0-19-533894-2।

- Krishnaswamy, C.S.; Ghosh, Amalananda (অক্টোবর ১৯৩৫)। "A Note on the Allahabad Pillar of Aśoka"। The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland। 4 (4): 697–706। জেস্টোর 25201233।

- Pingree, David (১৯৭৩)। "The Mesopotamian Origin of Early Indian Mathematical Astronomy"। Journal for the History of Astronomy। SAGE। 4 (1): 1–12। এসটুসিআইডি 125228353। ডিওআই:10.1177/002182867300400102। বিবকোড:1973JHA.....4....1P।

- Pingree, David (১৯৮১)। Jyotihśāstra : Astral and Mathematical Literature। Otto Harrassowitz। আইএসবিএন 978-3447021654।

- Yukio Ohashi (১৯৯৯)। Johannes Andersen, সম্পাদক। Highlights of Astronomy, Volume 11B। Springer Science। আইএসবিএন 978-0-7923-5556-4।

- Harvard University, South Asia Institute (2015) Kumbh Mela: Mapping the Ephemeral Megacity New Delhi: Niyogi Books. আইএসবিএন ৯৭৮৯৩৮৫২৮৫০৭৩

- Kumbh Mela and The Sadhus, (English, Paperback, Badri Narain and Kedar Narain) Pilgrims Publishings, India, আইএসবিএন ৯৭৮৮১৭৭৬৯৮০৫৩, 8177698052

- Kumbh : Sarvjan – Sahbhagita ka Vishalatam Amritparva with 1 Disc (Hindi, Paperback, Ramanand) Pilgrims Publishings, India,আইএসবিএন ৯৭৮৮১৭৭৬৯৬৭১৪, 8177696718