কেরলে ইসলাম

| মোট জনসংখ্যা | |

|---|---|

| ২০১১ সালে আনু. ৯০ লক্ষ (২৬.৫৬%)[১][২] | |

| উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার অঞ্চল | |

| কেরল, লাক্ষাদ্বীপ,[৩] টুলু নাডু,[৪] কোডাগু, নীলগিরি, পারস্য উপসাগরের রাজ্য[৫] | |

| ধর্ম | |

| ইসলাম | |

| ভাষা | |

| মালায়ালাম, আরবি মালায়ালাম[৬][৭] |

| ইসলাম |

|---|

| বিষয়ক ধারাবাহিক নিবন্ধের অংশ |

|

| ভারতে ইসলাম |

|---|

| একটি ধারাবাহিকের অংশ |

|

মধ্যপ্রাচ্যের বণিকদের মাধ্যমে ভারতের দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলের মালায়ালাম ভাষাভাষী অঞ্চল কেরলে ইসলাম আগমন করে।[৮][৯] ভারতীয় উপকূলের পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে প্রাচীন সম্পর্ক রয়েছে, এমনকি ইসলামপূর্ব সময়েও।

উত্তর কেরলের মুসলমান বা মালয়ালি মুসলমানদের সাধারণত মাপ্পিলাস বলা হয়। মাপ্পিলাগুলি কেরালার মুসলিম জনসংখ্যা গঠনকারী অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি।[১০] কিছু পণ্ডিতের মতে, মাপ্পিলারা দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম বসতিস্থাপনকারী মুসলিম সম্প্রদায়।[৮][৯] কিছু গবেষণা অনুসারে, "মাপ্পিলা" শব্দটি একটি সম্প্রদায় নয়, কেরালার বিভিন্ন মালয়ালি মুসলমানদের (প্রাক্তন মালাবার জেলা) বিভিন্ন উৎসকে বোঝায়।[১১][১২] মধ্যযুগের কেরালার আদি মুসলমানরা মৌরোস দা টেরা বা মৌরোস মালাবারি নামে পরিচিত ছিল। কেরালার স্থায়ী বিদেশী মুসলমানরা মৌরস দা আরবিয়া/মৌরোস দে মিকা নামে পরিচিত ছিল।[১৩] দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের তুলনায় কেরালার মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান নেই।

কেরালার মুসলমানরা বাকি অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে একটি সাধারণ ভাষা (মালায়ালাম ) এবং সংস্কৃতি আছে যা সাধারণত মালয়ালি সংস্কৃতি হিসাবে বিবেচিত হয়।[১৪] কেরালায় হিন্দু ধর্মের পরে ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম (২৬.৫৬%)। [১৫] কেরালা রাজ্যে গণনাকরা মুসলিম জনসংখ্যা (ভারতীয় আদমশুমারি, ২০১১) ৮,৮৭৩,৪৭২।[৮][১৬] কেরালার অধিকাংশ মুসলমান শাফিʿঈ চিন্তাধারার সুন্নি ইসলাম অনুসরণ করে, যখন একটি বড় সংখ্যালঘু আধুনিক আন্দোলন (যেমন সালাফিজম ) অনুসরণ করে যা সুন্নি ইসলামের মধ্যে বিকশিত হয়।[১০][১৭]

ইতিহাস

[সম্পাদনা]

সুমেরীয় রেকর্ড অনুযায়ী, কেরালা ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে একটি প্রধান মশলা রপ্তানিকারক দেশ এবং এটিকে এখনও "মশলার বাগান" বা "স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।[১৮][১৯]:৭৯ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দে কেরালার মসলাগুলি প্রাচীন আরব, ব্যাবিলনীয়, আসিরিয়ান এবং মিশরীয়দের মালাবার উপকূলে আকৃষ্ট করেছিল। ফিনিশিয়ানরা এই সময়কালে কেরলের সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।[২০] ইয়েমেন, ওমান এবং পারস্য উপসাগরের উপকূলে থাকা আরবরা অবশ্যই কেরালা এবং অন্যান্য পূর্বের দেশগুলিতে প্রথম দীর্ঘ যাত্রা করেছিল।[২০] তারা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য কেরালার দারুচিনি নিয়ে এসেছিল।[২০] গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫ ম শতাব্দী) রেকর্ড করেন যে তাঁর সময়ে দারুচিনি মসলা শিল্প মিশরীয় এবং ফিনিশিয়ানদের একচেটিয়া ছিল।[২০]

অতীতে মালাবার বন্দরে অনেক মুসলিম ব্যবসায়ী ছিল।[২১] নবী মুহাম্মদ (আনুমানিক ৫৭০ -৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) এর আগেও মধ্যপ্রাচ্য এবং মালাবার উপকূলের মধ্যে যথেষ্ট বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।[২২][২৩] প্রাচীন তারিখ সম্বলিত মুসলিম সমাধি পাথর, মধ্যযুগীয় মসজিদে সংক্ষিপ্ত শিলালিপি এবং বিরল আরব মুদ্রা সংগ্রহ মালাবার উপকূলে প্রাথমিক মুসলমানদের উপস্থিতির প্রধান উৎস।[৯] মধ্যপ্রাচ্য থেকে মসলা ও রেশম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বৃহত্তর ভারত মহাসাগরের কেরালায় ইসলাম আগমন করে। ঐতিহাসিকরা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে কেরালায় ইসলামের প্রবর্তনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন না।[২৪][২৫][২৬][২৭][২৮][২৯] হিন্দু রাজা চেরামান পেরুমাল তাজউদ্দিনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য , যিনি ইসলামী নবী মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে এবং ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য আরবে চলে গিয়েছিলেন।[৩০][৩১][৩২] কেরালার মুসলমানদের সাধারণত মাপ্পিলাস হিসাবে উল্লেখ করা হয়। মাপ্পিলাগুলি কেরালার মুসলিম জনসংখ্যা গঠনকারী অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি।[১০][৩৩] চেরামান পেরুমালসের কিংবদন্তি অনুসারে, প্রথম ভারতীয় মসজিদটি চেরা রাজবংশের শেষ শাসক (চেরামান পেরুমাল)-এর আদেশে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে কোদুঙ্গালুরে নির্মিত হয়েছিল। যিনি হযরত মুহাম্মদ (আনুমানিক ৫৭০-৬৩২) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৩৪][৩৫][৩৬][৩৭] কিসাত শাকরবতী ফারমাদ, মতে কোদুঙ্গুল্লুর, কোল্লাম, মাদায়ি, বার্কুর, ম্যাঙ্গালোর, কাসারগড়, কন্নুর, ধর্মডম, কুইলাণ্ডি এবং চালিয়ামের, মসজিদ্গুলো এর মালিক দিনার যুগে তৈরী করা হয়েছে এবং তারা ভারতের প্রাচীনতম মসজিদ গুলি মধ্যে অন্যতম।[৩৮] এটা বিশ্বাস করা হয় যে কাসারগড় শহরের থালঙ্গারাতে মালিক দিনার মারা যান।[৩৯] জনপ্রিয় ঐতিহ্য অনুসারে, উবায়দুল্লাহ ইসলামকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মালাবার উপকূলের পশ্চিমে অবস্থিত লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপে নিয়ে এসেছিলেন। তার কবরটি অ্যান্ড্রোট দ্বীপে অবস্থিত বলে মনে করা হয়।[৪০] এর্নাকুলাম জেলার পূর্বাংশের কোটমঙ্গলম থেকে কয়েকটি উমাইয়া (৬৬১–৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়।[৪১]

কেরালার মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখটি নবম শতাব্দীর কুইলন সিরীয় তামার প্লেটে রয়েছে, যা কোল্লামের শাসক দ্বারা অনুমোদিত।[৪২] মালাবার উপকূলে যথেষ্ট মুসলিম জনসংখ্যার উপস্থিতি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বিদেশী বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বাগদাদের আল-মাসুদী (৮৯৬-৯৫৬ খীঃ), মুহাম্মদ আল-ইদ্রিসি (১১০০-১১৬৫ খীঃ), আবুলফিদা (১২৭৩-১৩৩১ খীঃ), এবং আল-দিমাশকি (১২৫৬-১৩২৭ খীঃ) এর মতো আরব লেখকরা কেরালার মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৩] কিছু ইতিহাসবিদ ধরে নিয়েছেন যে মাপ্পিলাদেরকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম স্থানীয়, বসতিস্থাপনকারী মুসলিম সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৩৬][৪৪] আল-বিরুনি (৯৭৩–১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম লেখক হিসেবে মালাবার উপকূলকে মালাবার বলে অভিহিত করেন ।[৪৫] ইবনে খোরদাদবেহ এবং আল-বালাজুরীর মতো লেখকরা তাদের কাজে মালাবার বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৬] আরব লেখকরা এই জায়গাটিকে মালিবার, মণিবার, মুলিবার এবং মুনিবার বলে অভিহিত করেছিলেন। যা মালাবার মালানাদ শব্দটির কথা মনে করিয়ে দেয় যার অর্থ পাহাড়ের দেশ।[৪৭] উইলিয়াম লোগানের মতে, মালাবার শব্দটি মালয়ালম শব্দ মালা (পাহাড়) এবং ফার্সি / আরবি শব্দ বার (দেশ / মহাদেশ) এর সংমিশ্রণ থেকে এসেছে।[৪৮] কোডুঙ্গাল্লুর মসজিদের গ্রানাইট ফাউন্ডেশন একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য শৈলী প্রদর্শন করে।[৪৭] কান্নুরের মাদায়ি মসজিদের মধ্যে একটি তামার স্ল্যাবের উপর আরবি শিলালিপিটি তার ভিত্তি বছর হিসাবে ১১২৪ সিই হিসাবে রেকর্ড করে।[৪১][৪৭][৪৯]

মালাবার উপকূল থেকে বিদেশী মশলা বাণিজ্যের একচেটিয়া আধিপত্য কেরালা বন্দরের পশ্চিম এশিয়ার শিপিং ম্যাগনেটদের সাথে নিরাপদ ছিল।[১২] মুসলিমরা কেরালার রাজ্যগুলিতে গণ্য করা একটি প্রধান আর্থিক শক্তি ছিল এবং হিন্দু রাজকীয় আদালতে দুর্দান্ত রাজনৈতিক প্রভাব ছিল।[১২][৫০] ভ্রমণকারীরা কেরালার বেশিরভাগ বন্দরে মুসলিম ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি এবং প্রবাসী ব্যবসায়ীদের বসতি রেকর্ড করেছে।[৫১] অভিবাসন, আন্তঃবিবাহ এবং মিশনারি ক্রিয়াকলাপ/ধর্মান্তর - মসলা বাণিজ্যের সাধারণ আগ্রহের দ্বারা সুরক্ষিত - এই উন্নয়নে সাহায্য করেছে।[৯][১১][৫২] কয়লান্দি জুমাহ মসজিদে ভাত্তেলুটু এবং গ্রান্থা লিপির মিশ্রণে লেখা একটি পুরানো মালয়ালম শিলালিপি রয়েছে যা খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর।[৫৩] এটি কেরালার মুসলমানদের কাছে হিন্দু রাজা (ভাস্কর রবি) দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা রেকর্ড করা একটি বিরল বেঁচে থাকা দলিল।[৫৩] কোজিকোডের মুচিন্দি মসজিদে পুরাতন মালয়ালম এবং আরবির মিশ্রণে লেখা ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি গ্রানাইট শিলালিপিতে রাজার মসজিদে অনুদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪]

মরক্কোর ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা (১৪ শ শতক) কেরালার বেশিরভাগ বন্দরে মুসলিম বণিক এবং প্রবাসী ব্যবসায়ীদের বসতির উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিতি রেকর্ড করেছেন।[২] ১৪ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে, ভ্রমণকারীরা কেরালাতে প্রধান বন্দর শহর হিসেবে ছিল কালিকট (কোঝিকোড)।[৫২] কালিকটের জামোরিন সাম্রাজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ, যেমন বন্দর কমিশনার, মুসলমানদের হাতে ছিল ।[৫৫] বন্দর কমিশনার, শাহ বন্দর মুসলিম বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতো। বন্দর কমিশনার শাহ বন্দর মুসলিম বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইবনে বতুতা তার বিবরণে কালিকটের শাহ বন্দরদের পাশাপাশি কুইলনের (ইব্রাহিম শাহ বন্দর ও মুহম্মদ শাহ বন্দর) উল্লেখ করেছেন।[২][৫৬] কন্নুরে অবস্থিত আরাক্কাল রাজ্যের আলী রাজারা লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ শাসন করতেন।[৪৫] পর্তুগীজ আবিষ্কারের যুগ পর্যন্ত মালাবার উপকূল এবং ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল আরবদের ।[৪৫] "নাখুদাস", বণিক জাহাজের মালিক, তারা ভারত মহাসাগর জুড়ে তাদের শিপিং এবং ব্যবসার ব্যবসায়িক স্বার্থ ছড়িয়ে দেয়।[৯][১১]

১৫ শতকের শেষের দিকে পর্তুগিজ অভিযাত্রীদের আগমন তৎকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ধনী মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে বাধাদান করে।[৫৭] ১৪৯৮ সালে ইউরোপ থেকে কোঝিকোড পর্যন্ত সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর পর্তুগিজরা তাদের অঞ্চল সম্প্রসারণ করতে শুরু করে এবং ওর্মাস এবং মালাবার উপকূল এবং দক্ষিণে সিলন পর্যন্ত সমুদ্র শাসন করে।[৫৮][৫৯] ষোড়শ শতাব্দীর সময়ে পোন্নানির দ্বিতীয় যাইনুদ্দিন মাখদুম (জন্ম প্রায় ১৫৩২) রচিত তুহফাত উল মুজাহিদিন সম্পূর্ণরূপে কেরালার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে পরিচিত বই, যা একজন কেরালাবাসী রচিত। এটি আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে এবং মালাবার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনের পর্তুগিজ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ১৪৯৮ থেকে ১৫৮৩ সাল পর্যন্ত কালিকটের জামোরিনের পাশাপাশি কুঞ্জলি মারাক্করের নৌবাহিনী যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে।[৬০] এটি প্রথম মুদ্রিত এবং লিসবনে প্রকাশিত হয়েছিল। কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এই সংস্করণের একটি অনুলিপি সংরক্ষণ করা হয়েছে।[৬১][৬২][৬৩] তুহফাতুল মুজাহিদিন কেরালার ম্যাপিলা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং ১৬ তম শতাব্দীতে মালাবার উপকূলের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করে।[৬১] পর্তুগিজ যুগের সমাপ্তির সাথে সাথে আরবরা মালাবার উপকূলে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার হারিয়ে ফেলে।[৪৫] পর্তুগিজরা মসলা বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায়, কালিকটের জামোরিন শাসকের সাথে তিক্ত নৌযুদ্ধ একটি সাধারণ দৃশ্য হয়ে ওঠে।[৬৪][৬৫] পর্তুগিজ নৌবাহিনী কেরালায় মুসলিম অধ্যুষিত বন্দর শহরগুলোতে আক্রমণ করে এবং লুট করে।[৬৬][৬৭] বাণিজ্যপণ্য যুক্ত জাহাজগুলি ডুবে যায়, প্রায়শই ক্রুদের সাথে। এই কার্যক্রম, দীর্ঘমেয়াদে, মুসলমানদের পাঁচশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আধিপত্য বিস্তার কারী মশলা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ হারায়। ইতিহাসবিদরা লক্ষ্য করেন যে পর্তুগিজ পরবর্তী সময়ে, একদা ধনী মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের বিকল্প পেশার সন্ধানে অভ্যন্তরীণ (দক্ষিণের অভ্যন্তরীণ মালাবার) পরিণত হয়েছিল।[৫৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কেরালার মুসলমানদের অধিকাংশই ভূমিহীন শ্রমিক, দরিদ্র জেলে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সম্প্রদায়টি "একটি মনস্তাত্ত্বিক পশ্চাদপসরণ" করছিল।[৫৭] এই সম্প্রদায় মালাবার জেলার মহীশূর আক্রমণের সময় (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে) এই প্রবণতাকে বিপরীত করার চেষ্টা করেছিল।[৬৮] ১৭৯২ সালে মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং দেশীয় হিন্দু সংঘের জয় মুসলমানদের আবারও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বশকরার মধ্যে ফেলে দেয়।[৫৭][৬৯] ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পরবর্তী দলীয় শাসন মালাবার জেলার ভূমিহীন মুসলিম কৃষকদের নিঃস্ব অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসে এবং এর ফলে একের পর এক হিন্দু জমিদার এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় । সহিংসতার ধারা অবশেষে ম্যাপিলা বিদ্রোহ (১৯২১-২২) হিসাবে বিস্ফোরিত হয়।[১৪][৫৭][৭০][৭১] আধুনিক শিক্ষা, ধর্মতান্ত্রিক সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে মুসলিম বস্তুগত শক্তি - ১৯২১-২২ বিদ্রোহের পর ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হয়। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পদে মুসলিম সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম ছিল। ১৯৩১ সালে মুসলিম শিক্ষার হার ছিল মাত্র ৫%।[৯]

কেরালার বিপুল সংখ্যক মুসলমান পরের বছরগুলোতে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলিতে ব্যাপক কর্মসংস্থান পেয়েছিল (আনুমানিক ১৯৭০)। "গালফ রাশ" এ এই ব্যাপক অংশগ্রহণ সম্প্রদায়ের জন্য বিশাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা তৈরি করেছে। চাকুরিজীবীদের উপার্জন থেকে তহবিলের একটি দুর্দান্ত প্রবাহ অনুসরণ করা হয়েছিল। ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং শিক্ষাগত অনগ্রসরতার মতো বিষয়গুলি পরিবর্তন হতে শুরু করে।[৫১] কেরালার মুসলমানদের এখন পুনরুদ্ধার, পরিবর্তন এবং আধুনিক বিশ্বে ইতিবাচক সম্পৃক্ততা দ্বারা চিহ্নিত ভারতীয় মুসলমানদের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মালয়ালি মুসলিম মহিলারা এখন পেশাদার পেশায় যোগ দিতে এবং নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে অনিচ্ছুক নন।[৯] কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক মালাবার জেলা যার প্রধান জলপ্রপাত এলাকা, ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৭২] কালিকট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বর্তমানে ভারতের দ্বাদশতম ব্যস্ততম বিমানবন্দর, ১৯৮৮ সালে উদ্বোধন করা হয়েছিল।[৭৩][৭৪] ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অব ম্যানেজমেন্ট ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৫]

জনসংখ্যা

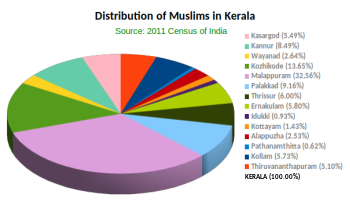

[সম্পাদনা]সর্বশেষ ভারতীয় আদমশুমারি হয়েছিল ২০১১ সালে। ভারতের ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, মুসলিম জনসংখ্যার জেলাভিত্তিক বণ্টন নিচে দেখানো হল:[৭৬]

| কেরালার জেলা ভিত্তিক চিত্র | জেলা | মোট পপ | মুসলমান | পপের % | % মুসলমান |

|---|---|---|---|---|---|

|

কেরালা | ৩৩,৪০৬,০৬১ | ৮,৮৭৩,৪৭২ | ২৬.৫৬% | ১০০.০% |

| কাসারগোদ | ১,৩০৭,৩৭৫ | ৪৮৬,৯১৩ | ৩৭.২৪% | ৫.৪৯% | |

| কান্নুর | ২,৫২৩,০০৩ | ৭৪২,৪৮৩ | ২৯.৪৩% | ৮.৩৭% | |

| ওয়ায়ানাদ | ৮১৭,৪২০ | ২৩৪,১৮৫ | ২৮.৬৫% | ২.৬৪% | |

| কোঝিকোড | ৩,০৮৬,২৯৩ | ১,২১১,১৩১ | ৩৯.২৪% | ১৩.৬৫% | |

| মালাপ্পুরাম | ৪,১১২,৯২০ | ২,৮৮৮,৮৪৯ | ৭০.২৪% | ৩২.৫৬% | |

| পালক্কাদ | ২,৮০৯,৯৩৪ | ৮১২,৯৩৬ | ২৮.৯৩% | ৯.১৬% | |

| ত্রিশুর | ৩,১২১,২০০ | ৫৩২,৮৩৯ | ১৭.০৭% | ৬.০০% | |

| এর্নাকুলাম | ৩,২৮২,৩৮৮ | ৫১৪,৩৯৭ | ১৫.৬৭% | ৫.৮০% | |

| ইডুক্কি | ১,১০৮,৯৭৪ | ৮২,২০৬ | ৭.৪১% | ০.৯৩% | |

| কোট্টায়াম | ১,৯৭৪,৫৫১ | ১২৬,৪৯৯ | ৬.৪১% | ১.৪৩% | |

| আলাপ্পুজা | ২,১২৭,৭৮৯ | ২২৪,৫৪৫ | ১০.৫৫% | ২.৫৩% | |

| পাঠানামথিত্তা | ১,১৯৭,৪১২ | ৫৫,০৭৪ | ৪.৬০% | ০.৬২% | |

| কোল্লাম | ২,৬৩৫,৩৭৫ | ৫০৮,৫০০ | ১৯.৩০% | ৫.৭৩% | |

| তিরুবনন্তপুরম | ৩,৩০১,৪২৭ | ৪৫২,৯১৫ | ১৩.৭২% | ৫.১০% |

ধর্মতাত্ত্বিক অভিমুখ/মূল্যবোধ

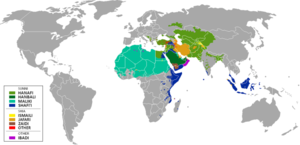

[সম্পাদনা]কেরালার মুসলমানরা অধিকাংশই অনুসরণ সুন্নি ইসলাম এর শাফিঈ ধর্মীয় আইন (ঐতিহ্যবাদী 'সুন্নি' হিসেবে কেরালার পরিচিত) পাশাপাশি বৃহৎ সংখ্যালঘু সুন্নি ইসলাম আধুনিক আন্দোলন অনুসরণ করে।[৯][৫১] পরের অংশটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফিস্ট (মুজাহিদ) এবং সংখ্যালঘু ইসলামপন্থীদের নিয়ে গঠিত । ঐতিহ্যবাহী সুন্নি এবং মুজাহিদ উভয়কেই আবার এক নম্বরে ভাগ করা হয়েছে। উপ-পরিচয়ের ভিত্তিতে।[৯][৫১][৭৭]

- সুন্নী ইসলাম [৭৮]

- শাফিঈ [৭৮] দুটি উপদল (ঐতিহ্যবাদের বিভিন্ন ডিগ্রী সহ)।[১৭]

- সালাফিস্ট (মুজাহিদ) - বিভিন্ন বিভক্ত গোষ্ঠীর সাথে (বিশুদ্ধতার বিভিন্ন ডিগ্রী সহ)।[৭৮] কেরালা নাদভথুল মুজাহিদিন (KN M) হল কেরালার সবচেয়ে বড় মুজাহিদ সংগঠন।[৭৮]

- ইসলামবাদীরা ( জামায়াতে ইসলামী ভারত )-কেরালায় রাজনৈতিক ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে।[৭৮]

- হানাফি

- শিয়া ইসলাম

- আহমাদিয়া মুসলিম জামা'ত – কেরালার আহমাদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান কোয়ার্টারবায়তুল কুদ্দুসে অবস্থিত,[৭৯] জি এইচ রোড কোঝিকোড় (কালিকট)। আহমাদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়।

সম্প্রদায়

[সম্পাদনা]- ম্যাপিলাস : কেরালার মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়। [১০] কিছু গবেষণা অনুসারে, "ম্যাপিলা" শব্দটি একটি একক জনগোষ্ঠী নয় বরং উত্তর কেরালা (প্রাক্তন মালাবার জেলা) থেকে বিভিন্ন জাতিগত বংশোদ্ভূত মালয়ালি মুসলমানদের বোঝায়। দক্ষিণ কেরালায় মালায়ালি মুসলমানদের ম্যাপিলাস বলা হয় না। [১০]

- যে কোনো নেটিভের বংশধর [৮০] ) ইসলামে [১০][৮১] (অথবা)

- মধ্যপ্রাচ্যের একজন ব্যক্তি এবং একটি নিচু জাতের মহিলার মধ্যে একটি বিবাহ জোটের বংশধর [১০][৮২]

ম্যাপিলা শব্দটি এখনও মালায়ালামে "বর" বা "জামাই" বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। [১০]

- পুসালানস : বেশিরভাগই মুক্কুভান জাত থেকে ধর্মান্তরিত। পূর্বে কেরালার মুসলমানদের মধ্যে একটি নিম্ন মর্যাদার দল। [৮৩] অন্যান্য ম্যাপিলারা তাদের "কাদাপুরতুত্তুকর" বলে ডাকতেন, যখন তারা "অঙ্গদিক্কার" নামে পরিচিত ছিলেন। কদাপুরাত্তুকার তাদের দখলের ভিত্তিতে দুইটি এন্ডোগামাস গ্রুপে বিভক্ত ছিল, "ভালাক্কার" এবং "বেপুকার"। বেপুকারকে ভালাক্করের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হতো। [১০]

দুটি অন্তogসত্ত্বা গোষ্ঠী ছাড়াও পুসালান বসতিতে "কাবারু কিলাক্কুন্নাভার", "অলক্কুকার", এবং "ওসানস" এর মতো অন্যান্য পরিষেবা জাত ছিল। ওসান পুরাতন অনুক্রমের সর্বনিম্ন অবস্থান দখল করেছিলেন। [১০]

- ওসান : কেরালার মুসলমানদের মধ্যে ওসানরা ছিল ঐতিহ্যবাহী নাপিত। পুরাতন শ্রেণিবিন্যাসে সর্বনিম্ন পদমর্যাদা তৈরি করে এবং কেরালার মুসলমানদের গ্রাম সম্প্রদায়ের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল। [১০]

- থাঙ্গাল ( সৈয়দ ): কেরালার মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলার সর্বোচ্চ রাষ্ট্র। মুহাম্মদের পরিবার থেকে বংশোদ্ভূত দাবি করা। যারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে চলে এসেছিল। পুরনো মালাবার জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বহুলভাবে সম্মানিত থাঙ্গাল পরিবারের প্রবীণরা প্রায়ই কাজ করতেন। [১০]

- ভট্টাকোলিস (ভাটকালি) বা নবায়ত : মুসলমানদের প্রাচীন সম্প্রদায়, আরব বংশোদ্ভূত দাবি করে, মূলত ভাতকল, উত্তরা কন্নড় এ বসতি স্থাপন করে। নবায়তি ভাষায় কথা বলে। একসময় বণিক সম্প্রদায় হিসেবে উত্তর কেরালার শহরে বিতরণ করা হতো। এগুলি প্রধানত কর্ণাটক সীমান্তবর্তী মালাবার উত্তরাঞ্চলে বিতরণ করা হয়।[১০]

- লাব্বাইস : আংশিক তামিল বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়, আরব বংশোদ্ভূত দাবি করে, কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে পাওয়া যায়। তানজাভুরে লাব্বাইদের বলা হয় ‘কোডিক্কালকরণ’। মনে হয় তারা শেনকোটাই হয়ে দক্ষিণ কেরালায় চলে এসেছে। তারা কোল্লাম জেলা থেকে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৮৪] তাদের বলা হয় "করোম্যান্ডেল উপকূলের ম্যাপিলাস"।[১০]

- নাহাস : নাহা নামের উৎপত্তি "নাখুদা" এর রূপান্তর হওয়ার কথা, যার অর্থ জাহাজের অধিনায়ক। কোজিকোডের দক্ষিণে পারাপাননগাদীতে কমিউনিটি কেন্দ্রীভূত , যারা ফার্সি জাহাজ মালিকদের কাছে তাদের উৎপত্তির সন্ধান দেয়।[১০]

- মারাক্কারস : একসময়ের শক্তিশালী বহুভাষিক সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্প্রদায় কেরালা, তামিলনাড়ু, পালক প্রণালী এবং শ্রীলঙ্কায় বসতি স্থাপন করেছিল। মারাক্কারদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন " কুঞ্জলি মারাক্কার্স ", অথবা কালিকটের জামোরিনের নৌ -ক্যাপ্টেনরা। খাঁটি মধ্যপ্রাচ্য বংশোদ্ভূত মুসলমানরা নিজেদেরকে মারাক্কারদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত এবং মারাক্কাররা নিজেদেরকে লাব্বাইদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত।[১০]

- কায়িস : ধনী বণিকদের, প্রধানত বসতি স্থাপন সম্প্রদায়ের কন্নুর, থালস্সের্য এবং পারাপ্পাঙ্গাদি সঙ্গে ইরানের উৎপত্তি।[১০][৮৫]

- কোয়াস: কোজিকোড শহরে মুসলিম সম্প্রদায়, কোঝিকোড এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করে। ওমানি বংশোদ্ভূত হতে পারে। বলা হয় যে নামটি "খাজা" -এর দুর্নীতি। জমিরিনদের কোঝিকোড আদালতে প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত।[১০][৮৬]

- কুরিক্কালস: মুসলিম একটি সম্প্রদায় আরব উৎপত্তি, প্রায় বসতি স্থাপন দাবি মঞ্জেরী মালাপ্পুরম জেলার। পরিবারটি প্রথমে উত্তর মালাবারের মাভানচেড়িতে বসতি স্থাপন করে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে মঞ্জেরিতে চলে আসে। পরিবারের অনেক সদস্য মালাবারের বিভিন্ন প্রধানদের কাজে অগ্নি-অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন।[১০]

- নাইনারস : তামিল বংশোদ্ভূত একটি সম্প্রদায়। শুধুমাত্র কোচিন, ম্যাটানচারি, ফোর্ট কোচি এবং কোডুঙ্গাল্লুরে বসতি স্থাপন করা হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, নাইনরা প্রথম ১৫ শতকে কেরালায় বসতি স্থাপন করে, কোচিনের প্রধানদের সাথে কিছু কাজের জন্য চুক্তি করে।[১০]

- দখনি বা পাঠান: " দক্ষিণী " ভাষাভাষী সম্প্রদায়। বিভিন্ন প্রধানের অধীনে অশ্বারোহী পুরুষ হিসাবে স্থানান্তরিত হয়, বিশেষ করে দক্ষিণ ট্রাভানকরে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খলজীদের দ্বারা করোম্যান্ডেলের আক্রমণের সাথে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। অনেক দখনিও এসেছিলেন ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী হিসেবে। [১০]

- রাথোর : তামিল বংশোদ্ভূত একটি সম্প্রদায়। পালক্কাদ অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। তুর্কি এবং রাজপুত বংশোদ্ভূত, রাথোর সম্প্রদায় তামিলনাড়ু এবং কেরালার একটি বিশিষ্ট এবং সমৃদ্ধ মুসলিম সম্প্রদায়।

- কাচ্চি মেমন : তারা কচ্ছ অঞ্চল থেকে আসা একটি কচ্চি ভাষাভাষী গুজরাটি জাতিগোষ্ঠী। তারা গুজরাটি হিন্দুদের মধ্যে লোহানা সম্প্রদায় থেকে এসেছে। তারা মূলত ব্যবসায়ী ছিলেন যারা অন্যান্য গুজরাটি ব্যবসায়ীদের সাথে মধ্য কেরালায় চলে এসেছিলেন। [৮৭][৮৮]

- বেয়ারি/বাইয়ারি : মুসলিম: তুলুনাডু অঞ্চল জুড়ে সম্প্রদায় সম্প্রসারিত। কেরালায় তারা কাসারগোদ জেলার উপকূলীয় এলাকায় বাস করে। তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে যাকে বিয়ারি ভাষা বলা হয়। তারা মূলত বণিক সম্প্রদায়, সংস্কৃত শব্দ 'ব্যপারী' (বণিক) থেকে 'বিয়ারি' নামটি এসেছে।

- বোহরা ( দাউদি বোহ্রাস ) : পশ্চিমা ( মুস্তালি ) ইসমাইলি শিয়া সম্প্রদায়। কেরালার কয়েকটি প্রধান শহরে যেমন কোঝিকোড, কান্নুর, কোচি এবং আলাপুঝায় বসতি স্থাপন করা হয়েছে। বোহরা গুজরাট থেকে কেরালায় চলে আসে। তারা কেরালার শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান অংশ।[১০]

সংস্কৃতি

[সম্পাদনা]সাহিত্য

[সম্পাদনা]মাপ্পিলা গান (বা মাপ্পিলা কবিতা) একটি বিখ্যাত লোককাহিনী ঐতিহ্য আনু. ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়। ব্যালাডগুলি দ্রাবিড় (মালয়ালম/তামিল) এবং আরবি, ফার্সি/উর্দুর জটিল মিশ্রণে একটি পরিবর্তিত আরবি লিপিতে সংকলিত হয়।[৮৯] মাপ্পিলা গানের একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে, কারণ তারা দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার লোকাচার এবং সংস্কৃতির মিশ্রণ শোনায়। তারা ধর্ম, ব্যঙ্গ, রোম্যান্স, বীরত্ব এবং রাজনীতির মতো বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে। মোইনকুট্টি বৈদ্যরকে (১৮৭৫-৯১) সাধারণত মাপ্পিলা গানের কবি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৯]

১৯২১-২২ সালের অভ্যুত্থানের পর আধুনিক মালয়ালি মুসলিম সাহিত্য গড়ে ওঠে, তখন ধর্মীয় প্রকাশনাগুলো এই ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে।[৯]

ভাইকম মুহাম্মদ বশীর (১৯১০-১৯৯৪) এর পরে ইউ এ খাদের, কে টি মুহম্মদ, এন পি মুহম্মদ এবং মইদু পাদিয়াথ আধুনিক যুগের কেরালার মুসলিম লেখকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।[৯] মুসলিম সাময়িকসাহিত্য এবং সংবাদপত্রের দৈনিক - সব মালায়ালাম - এছাড়াও ব্যাপক এবং সমালোচনামূলকভাবে মুসলমানদের মধ্যে পড়া হয়। ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত "চন্দ্রিকা" নামে পরিচিত সংবাদপত্রটি মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[৯]

কেরালার মুসলিম লোকশিল্প

[সম্পাদনা]- ওপ্পানা সামাজিক বিনোদনের একটি জনপ্রিয় রূপ ছিল। এটি সাধারণত মহিলাদের একটি দল দ্বারা সঞ্চালিত হয়, বিয়ের দিনের একদিন আগে বিবাহের অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে। কনে, সমস্ত সূক্ষ্ম পোশাক পরে, সোনার অলঙ্কার দিয়ে আবৃত, প্রধান "দর্শক"; তিনি একটি পিথামের উপর বসেন, যার চারপাশে গান এবং নাচ অনুষ্ঠিত হয়। মহিলারা গান গাইতে গাইতে, তারা ছন্দবদ্ধভাবে তাদের হাত হাততালি দেয় এবং ধাপে ধাপে কনের চারপাশে ঘোরাফেরা করে।

- কোলক্কালি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি নৃত্যশৈলী ছিল। পশ্চিম ভারতে গুজরাটের ডান্ডিয়া নাচের অনুরূপ দুই লাঠি ধারী ডজন খানেক তরুণ এটি পরিবেশন করেছিল।

- ডাফ মুত্তু[৯০] (যাকে দুব মুত্তুও বলা হয়) ছিল মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত একটি শিল্প, ঐতিহ্যবাহী ডাফ বা ডাফ ব্যবহার করে, যাকে ট্যাপিট্টাও বলা হয়। ডাফকে পরাজিত করার সাথে সাথে পারফর্মাররা ছন্দে নাচছেন।

- আরাবানা মুত্তু ছিল আরাভানার নামে একটি শিল্পরূপ, একটি হাতে ধরা, একতরফা সমতল তাম্বু বা ড্রামের মতো বাদ্যযন্ত্র। এটি কাঠ এবং প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি, ডাফের অনুরূপ তবে কিছুটা পাতলা এবং বড়।

- মুত্তুম ভিলিয়াম ছিল একটি ঐতিহ্যবাহী অর্কেস্ট্রাল বাদ্যযন্ত্র। এটি মূলত তিনটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গম - কুজাল, চেন্দা এবং চেরিয়া চেন্দা। মুত্তুম ভিলিয়াম "চেনিমুত্তু" নামেও পরিচিত।

- বিয়ের প্রাক্কালে মালাবার অঞ্চলে একসময় পরিবেশিত হয়েছিল ভট্টাপট্টু। এটি ঐতিহ্যগতভাবে বরের পক্ষ থেকে একদল পুরুষ পুটিয়াপ্পিলা (বর) মাঝখানে বসে ছিল।

ম্যাপিলা রান্না

[সম্পাদনা]মাপ্পিলা রন্ধনপ্রণালী ঐতিহ্যবাহী কেরালা, ফার্সি, ইয়েমেনি এবং আরব খাদ্য সংস্কৃতির মিশ্রণ।[৯১] রন্ধন সংস্কৃতির এই সঙ্গম সবচেয়ে বেশি খাবার তৈরিতে দেখা যায়।[৯১] কল্লুম্মক্কায়া ( ঝিনুক ) তরকারি, ইরাচি পুটু ( ইরাচি মানে মাংস), পরোটা (নরম সমতল রুটি [৯১] পাথিরি (এক ধরনের চালের প্যানকেক) [৯১] এবং ঘি চাল অন্যান্য বিশেষত্ব। মশলার বৈশিষ্ট্যগত ব্যবহার হল ম্যাপিলা খাবারের বৈশিষ্ট্য - কালো মরিচ, এলাচ এবং লবঙ্গ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বিরিয়ানির মালাবার সংস্করণ , যা মালায়ালামে কুজি মন্ডি নামে পরিচিত, আরেকটি জনপ্রিয় আইটেম, যাতে ইয়েমেনের প্রভাব রয়েছে। থালাসেসরি বিরিয়ানি, কান্নুর বিরিয়ানি,[৯২] কোঝিকোড বিরিয়ানি [৯৩] এবং পোন্নানি বিরিয়ানি [৯৪] এর মতো বিরিয়ানির বিভিন্ন জাত ম্যাপিলা সম্প্রদায় প্রস্তুত করে।[৯১]

জলখাবারের মধ্যে রয়েছে উনানক্কায় (কাজু, কিশমিশ এবং চিনির মিশ্রণ আচ্ছাদিত করে গভীর ভাজা, সিদ্ধ পাকা কলার পেস্ট),[৯৫] পজহাম নিরাকাথু (নারকেল ঝাল, গুড় বা চিনি দিয়ে ভরা পাকা কলা [৯৫] ডিম দিয়ে তৈরি মুত্তামালা,[৯১] চটি পাথিরি, ময়দার তৈরি একটি মিষ্টি, যেমন একটি বেকড, স্তরযুক্ত চাপাতি সমৃদ্ধ ভরাট, আরিক্কাদুক্কা,[৯৬] এবং আরও অনেক কিছু।[৯১]

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ T. Nandakumar, "54.72 % of population in Kerala are Hindus" The Hindu August 26, 2015

- ↑ ক খ গ Miller, Roland E. (২৭ এপ্রিল ২০১৫)। Mappila Muslim Culture। State University of New York Press। পৃষ্ঠা xi। আইএসবিএন 978-1-4384-5601-0।

- ↑ William Logan (১৮৮৭)। Malabar Manual (Volume-I)। Madras Government Press।

- ↑ Upadhyaya, U. Padmanabha. Coastal Karnataka: Studies in Folkloristic and Linguistic Traditions of Dakshina Kannada Region of the Western Coast of India. Udupi: Rashtrakavi Govind Pai Samshodhana Kendra, 1996.P- ix . আইএসবিএন ৮১-৮৬৬৬৮-০৬-৩ . First All India Conference of Dravidian Linguistics, Thiruvananthapuram, 1973

- ↑ Gulf Dream: For Indians The Golden Beaches Still gleam, Malayala Manorama Yearbook 1990;

- ↑ Kottaparamban, Musadhique (১ অক্টোবর ২০১৯)। "Sea, community and language: a study on the origin and development of Arabi- Malayalam language of mappila muslims of Malabar"। Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (ইংরেজি ভাষায়): 406–416। আইএসএসএন 2590-3691। ডিওআই:10.33306/mjssh/31

।

।

- ↑ Kuzhiyan, Muneer Aram। "Poetics of Piety Devoting and Self Fashioning in the Mappila Literary Culture of South India"। The English and Foreign Languages University, Hyderabad। hdl:10603/213506।

- ↑ ক খ গ Miller, Roland E. (২০১৫-০৪-২৭)। Mappila Muslim Culture: How a Historic Muslim Community in India Has Blended Tradition and Modernity (ইংরেজি ভাষায়)। SUNY Press। পৃষ্ঠা xi। আইএসবিএন 978-1-4384-5601-0।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড Miller, R. E. "Mappila" in The Encyclopedia of Islam Volume VI. Leiden E. J. Brill 1988 p. 458-66

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ v., Kunhali (১৯৮৬)। "Muslim Communities in Kerala to 1798"। PhD Dissertation Aligarh Muslim University (ইংরেজি ভাষায়)।

- ↑ ক খ গ Prange, Sebastian R. (২০১৮-০৫-০৩)। Monsoon Islam: Trade and Faith on the Medieval Malabar Coast (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge University Press। আইএসবিএন 978-1-108-42438-7।

- ↑ ক খ গ Mehrdad Shokoohy (২৯ জুলাই ২০০৩)। Muslim Architecture of South India: The Sultanate of Ma'bar and the Traditions of the Maritime Settlers on the Malabar and Coromandel Coasts (Tamil Nadu, Kerala and Goa)। Psychology Press। পৃষ্ঠা 144। আইএসবিএন 978-0-415-30207-4। সংগ্রহের তারিখ ৩০ জুলাই ২০১২।

- ↑ Subrahmanyam, Sanjay (২০০২-০৭-১৮)। The Political Economy of Commerce: Southern India 1500-1650 (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge University Press। আইএসবিএন 978-0-521-89226-1।

- ↑ ক খ Bosworth, C. E. (১৯৮৮-০১-০১)। The Encyclopaedia of Islam 6: Mánd-Marashis (ইংরেজি ভাষায়)। E.J.Brill। আইএসবিএন 978-90-04-08825-2।

- ↑ Panikkar, K. N., Against Lord and State: Religion and Peasant Uprisings in Malabar 1836–1921

- ↑ T. Nandakumar, "54.72 % of population in Kerala are Hindus" The Hindu August 26, 2015

- ↑ ক খ Miller, Roland. E., "Mappila" in "The Encyclopedia of Islam". Volume VI. E. J. Brill, Leiden. 1987 pp. 458–56.

- ↑ Pradeep Kumar, Kaavya (২৮ জানুয়ারি ২০১৪)। "Of Kerala, Egypt, and the Spice link"। The Hindu। সংগ্রহের তারিখ ১২ নভেম্বর ২০১৫।

- ↑ Chattopadhyay, Srikumar; Franke, Richard W. (২০০৬)। Striving for Sustainability: Environmental Stress and Democratic Initiatives in Kerala। Concept Publishing Company। আইএসবিএন 978-81-8069-294-9।

- ↑ ক খ গ ঘ A Sreedhara Menon (১ জানুয়ারি ২০০৭)। A Survey Of Kerala History। DC Books। পৃষ্ঠা ৫৭–৫৮। আইএসবিএন 978-81-264-1578-6। সংগ্রহের তারিখ ১০ অক্টোবর ২০১২।

- ↑ Muhammed, Hedayuthabdulla (২০০৯-০৭-৩০)। kabir:The Apposaitle of Hindu Muslim Unity। Motilal Banarasidess। পৃষ্ঠা ৪৭। আইএসবিএন 9788120833739।

- ↑ Fuller, C. J. (মার্চ ১৯৭৬)। "Kerala Christians and the Caste System"। New Series। Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland: 53–70। জেস্টোর 2800388। ডিওআই:10.2307/2800388।

- ↑ Abdul Razak P P (২১ নভে ২০১৩)। "Colonialism and community formation in Malabar: a study of muslims of Malabar"। Department of History, University of Calicut।

- ↑ Sethi, Atul (২৪ জুন ২০০৭)। "Trade, not invasion brought Islam to India"। Times of India। সংগ্রহের তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

- ↑ Katz, Nathan (১৯৯৩)। The last Jews of Cochin : Jewish identity in Hindu India। Ellen S. Goldberg। Columbia, S.C.: University of South Carolina Press। আইএসবিএন 0-87249-847-6। ওসিএলসি 26397430।

- ↑ Koder, S. S. (১৯৭৪)। History of the Jews of Kerala (ইংরেজি ভাষায়)। Cochin: Chandralekha Printers।

- ↑ Puthiakunnel, Thomas. (1973) "Jewish Colonies of India Paved the Way for St. Thomas", The Saint Thomas Christian Encyclopedia of India, ed. George Menachery, Vol. II., Trichur.

- ↑ Hillel, David D'Beth (১৮৩২)। The Travels: From Jerusalem, Through Arabia, Koordistan, Part of Persia, and India to Madras (ইংরেজি ভাষায়)। author।

- ↑ Lord, James Henry (১৯৭৬)। The Jews in India and the Far East : being a reprint of articles contributed to "Church and synagogue" with appendices। Westport, Conn.: Greenwood Press। আইএসবিএন 0-8371-2615-0। ওসিএলসি 2491383।

- ↑ Varghese, Theresa (২০০৬)। Stark World Kerala (ইংরেজি ভাষায়)। Stark World Pub.। আইএসবিএন 9788190250511।

- ↑ Kumar, Satish (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২)। India's National Security: Annual Review 2009 (ইংরেজি ভাষায়)। Routledge। পৃষ্ঠা ৩৪৬। আইএসবিএন 9781136704918।

- ↑ Minu Ittyipe; Solomon to Cheraman; Outlook Indian Magazine; 2012

- ↑ Chitra Divakaruni (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। The Palace of Illusions। Pan Macmillan। আইএসবিএন 978-0-330-47865-6। সংগ্রহের তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০১২।

- ↑ Jonathan Goldstein (১৯৯৯)। The Jews of China। M. E. Sharpe। পৃষ্ঠা ১২৩। আইএসবিএন 9780765601049।

- ↑ Edward Simpson; Kai Kresse (২০০৮)। Struggling with History: Islam and Cosmopolitanism in the Western Indian Ocean। Columbia University Press। পৃষ্ঠা ৩৩৩। আইএসবিএন 978-0-231-70024-5। সংগ্রহের তারিখ ২৪ জুলাই ২০১২।

- ↑ ক খ Uri M. Kupferschmidt (১৯৮৭)। The Supreme Muslim Council: Islam Under the British Mandate for Palestine। Brill। পৃষ্ঠা ৪৫৮–৪৫৯। আইএসবিএন 978-90-04-07929-8। সংগ্রহের তারিখ ২৫ জুলাই ২০১২।

- ↑ Husain Raṇṭattāṇi (২০০৭)। Mappila Muslims: A Study on Society and Anti Colonial Struggles। Other Books। পৃষ্ঠা ১৭৯–। আইএসবিএন 978-81-903887-8-8। সংগ্রহের তারিখ ২৫ জুলাই ২০১২।

- ↑ Prange, Sebastian R. Monsoon Islam: Trade and Faith on the Medieval Malabar Coast. Cambridge University Press, 2018. 98.

- ↑ Pg 58, Cultural heritage of Kerala: an introduction, A. Sreedhara Menon, East-West Publications, 1978

- ↑ "History"। lakshadweep.nic.in। ১৪ মে ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১ আগস্ট ২০১২।

- ↑ ক খ Miller, Roland E. (১৯৮৮)। "Mappila"। The Encyclopedia of Islam। VI। E. J. Brill। পৃষ্ঠা 458–66।

- ↑ Cereti, C. G. (২০০৯)। "The Pahlavi Signatures on the Quilon Copper Plates"। Exegisti Monumenta: Festschrift in Honour of Nicholas Sims-Williams। Harrassowitz। আইএসবিএন 9783447059374।

- ↑ Razak, Abdul (২০১৩)। Colonialism and community formation in Malabar: a study of Muslims of Malabar।

- ↑ A. Rā Kulakarṇī (১৯৯৬)। Mediaeval Deccan History: Commemoration Volume in Honour of Purshottam Mahadeo Joshi। Popular Prakashan। পৃষ্ঠা 54–55। আইএসবিএন 978-81-7154-579-7। সংগ্রহের তারিখ ২৪ জুলাই ২০১২।

- ↑ ক খ গ ঘ Sreedhara Menon, A. (২০০৭)। A survey of Kerala history। Kerala State, India: D C Books। আইএসবিএন 81-264-1578-9। ওসিএলসি 426093919।

- ↑ K.M. Mohamed (১৯৯৯)। Arab Relations With Malabar Coast From 9th To 16th C। Proceedings of the Indian History Congress। পৃষ্ঠা ২২৬–২৩৪।

- ↑ ক খ গ Logan, William (১৮৮৭)। Malabar Manual, Vol. 1। Servants of Knowledge। Superintendent, Government Press (Madras)। আইএসবিএন 978-81-206-0446-9।

- ↑ William Logan (১৮৮৭)। Malabar Manual (Volume-I)। Madras Government Press।

- ↑ Charles Alexander Innes (১৯০৮)। Madras District Gazetteers Malabar (Volume-I)। Madras Government Press। পৃষ্ঠা ৪২৩-৪২৪।

- ↑ Menon, A. Sreedhara (১৯৮২)। The Legacy of Kerala (পূনঃমুদ্রণ সংস্করণ)। Department of Public Relations, Government of Kerala। আইএসবিএন 978-8-12643-798-6। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-১১-১৬।

- ↑ ক খ গ ঘ Miller, E. Roland. "Mappila Muslim Culture" State University of New York Press, Albany (2015); p. xi.

- ↑ ক খ Prange, Sebastian R. Monsoon Islam: Trade and Faith on the Medieval Malabar Coast. Cambridge University Press, 2018.

- ↑ ক খ Aiyer, K. V. Subrahmanya (ed.), South Indian Inscriptions. VIII, no. 162, Madras: Govt of India, Central Publication Branch, Calcutta, 1932. p. 69.

- ↑ Narayanan, M. G. S. (২০১৭-০১-০১)। Kozhikkodinte Katha (মালায়ালাম ভাষায়) (২য় সংস্করণ)। Mathrubhumi। আইএসবিএন 978-8182671140।

- ↑ Ayyar, K. V. Krishna (১৯৩৮)। The Zamorins of Calicut: From the Earliest Times Down to A.D. 1806 (ইংরেজি ভাষায়)। Publication Division, University of Calicut। আইএসবিএন 978-81-7748-000-9।

- ↑ K. V. Krishna Iyer, Zamorins of Calicut: From the earliest times to AD 1806. Calicut: Norman Printing Bureau, 1938.

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Nossiter, Thomas Johnson (জানুয়ারি ১৯৮২)। Communism in Kerala: A Study in Political Adaptation। আইএসবিএন 9780520046672। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-১১-১৫।

- ↑ Subrahmanyam, Sanjay (১৯৯৮-১০-২৯)। The Career and Legend of Vasco Da Gama (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা ২৮৮। আইএসবিএন 978-0-521-64629-1।

- ↑ Knox, Robert (১৬৮১)। An Historical Relation of the Island Ceylon। Reprint. Asian Educational Services। পৃষ্ঠা ১৯–৪৭।

- ↑ AG Noorani "Archived copy"। ২১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০১৩।

- ↑ ক খ Menon, A. Sreedhara (২০১১-০৩-০৪)। Kerala History and its Makers (ইংরেজি ভাষায়)। D C Books। আইএসবিএন 978-81-264-3782-5।

- ↑ Miller, Roland E. (১৯৭৬)। Mappila Muslims of Kerala: A Study in Islamic Trends (ইংরেজি ভাষায়)। SUNY Press।

- ↑ A G Noorani. Islam in Kerala. Books

- ↑ Sanjay Subrahmanyam (২৯ অক্টোবর ১৯৯৮)। The Career and Legend of Vasco Da Gama। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা ২৯৩–২৯৪। আইএসবিএন 978-0-521-64629-1। সংগ্রহের তারিখ ২৬ জুলাই ২০১২।

- ↑ Henry Morse Stephens (১৮৯৭)। "Chapter 1"। Albuquerque। Rulers of India series। Asian Educational Services। আইএসবিএন 978-81-206-1524-3।

- ↑ Mehrdad Shokoohy (২৯ জুলাই ২০০৩)। Muslim Architecture of South India: The Sultanate of Ma'bar and the Traditions of the Maritime Settlers on the Malabar and Coromandel Coasts (Tamil Nadu, Kerala and Goa)। Psychology Press। পৃষ্ঠা ১৪৭। আইএসবিএন 978-0-415-30207-4। সংগ্রহের তারিখ ৩০ জুলাই ২০১২।

- ↑ The Edinburgh review: or critical journal – Sydney Smith, Lord Francis Jeffrey Jeffrey, Macvey Napier, Sir George Cornewall Lewis, William Empson, Harold Cox, Henry Reeve, Arthur Ralph Douglas Elliot (Hon.)। ১৯২২। পৃষ্ঠা ১৮১। সংগ্রহের তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

- ↑ Robert Elgood (১৫ নভেম্বর ১৯৯৫)। Firearms of the Islamic World: in the Tared Rajab Museum, Kuwait। I.B. Tauris। পৃষ্ঠা 164–। আইএসবিএন 978-1-85043-963-9। সংগ্রহের তারিখ ২৫ জুলাই ২০১২।

- ↑ Prema A. Kurien (৭ আগস্ট ২০০২)। Kaleidoscopic Ethnicity: International Migration and the Reconstruction of Community Identities in India। Rutgers University Press। পৃষ্ঠা 51–। আইএসবিএন 978-0-8135-3089-5। সংগ্রহের তারিখ ২৫ জুলাই ২০১২।

- ↑ Kerala (India); Menon, A. Sreedhara (১৯৬২)। Kerala District Gazetteers: Kottayam (ইংরেজি ভাষায়)। Superintendent of Government Presses। পৃষ্ঠা ১৭৯–১৮৩।

- ↑ Sreedhara Menon, A. (২০০৮)। Cultural heritage of Kerala – A Sreedhara Menon – Google Books। আইএসবিএন 9788126419036। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-১১-১৬।

- ↑ "Official website of Calicut University – Home"। www.universityofcalicut.info। ২০১৮-০১-১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-১০-১১।

- ↑ "Kozhikode Calicut International Airport (CCJ)"। www.kozhikodeairport.com। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-১০-১১।

- ↑ "Silver jubilee does not bring cheer to Karipur airport users – Times of India"। The Times of India। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-১০-১১।

- ↑ "Archived copy"। ৮ মে ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ মে ২০১৭।

- ↑ "Population By Religious Community – 2011 Census of India"। Census of India। Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, Government of India। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-১০-১৯।

- ↑ Shajahan Madampat, "Malappuram Isn't Mini Kashmir" Outlook 21 August 2017

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Islamism and Social Reform in Kerala, South India Modern Asian Studies

- ↑ "Malayalam HomePage"। www.alislam.org। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০১-২৮।

- ↑ "MAPPILA"। Encyclopaedia of Islam, Second Edition। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৩-২২।

- ↑ E., Miller, Roland (২০১৬)। Mappila muslim culture.। State Univ Of New York Pr। আইএসবিএন 1-4384-5600-X। ওসিএলসি 928782482।

- ↑ "MAPPILA"। Encyclopédie de l’Islam। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৭-১৭।

- ↑ Schneider, David Murray; Gough, Kathleen (১৯৭৪)। Matrilineal Kinship (ইংরেজি ভাষায়)। University of California Press। পৃষ্ঠা 415। আইএসবিএন 978-0-520-02529-5।

- ↑ "LABBAI"। Encyclopédie de l’Islam। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৩-২২।

- ↑ Abraham, Santhosh (২০১৭-১০-০৪)। "The Keyi Mappila Muslim Merchants of Tellicherry and the Making of Coastal Cosmopolitanism on the Malabar Coast": 145–162। আইএসএসএন 2287-965X। ডিওআই:10.1163/22879811-12340009

।

।

- ↑ Ravindranath, D.; Injeti, M.S. (১৯৮৪)। "Anthropometric Variation among Koyas": 131–132। আইএসএসএন 1423-0062। ডিওআই:10.1159/000153449।

- ↑ LLC., General Books (২০১১)। Social Groups of Gujarat : Parsi, Kutchi Gurjar Kashtriya, Ahirs, Mughal, Dhangar, Meghwal, Charan, Nagar Brahmins, Mers, Sıddi, Lohar, Chhipa, Vaghela, Sulaymani, Gauda Brahmins, Gujarati Muslims, Kumhar, Memon People, LOhana, Hujaratı Peple, Rabari, Khateek, Samma, Jadeja। General Books LLC। আইএসবিএন 0-7103-0849-3। ওসিএলসি 949589339।

- ↑ Mukadam, Anjoom Amir; Mawani, Sharmina (২০০৭-১১-২২)। "Diaspora Revisited: Second-Generation Nizari Ismaili Muslims of Gujarati Ancestry": 195–210। ডিওআই:10.1017/9789048501069.008।

- ↑ "Preserve identity of Mappila songs"। The Hindu। Chennai, India। ৭ মে ২০০৬। ৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ আগস্ট ২০০৯।

- ↑ "Madikeri, Coorg, "Gaddige Mohiyadeen Ratib" Islamic religious "dikr" is held once in a year."। YouTube। সংগ্রহের তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ Sabhnani, Dhara Vora (জুন ১৪, ২০১৯)। "Straight from the Malabar Coast"। The Hindu। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ২৬, ২০২১।

- ↑ "Thalassery Chicken Biriyani"। The Take It Easy Chef (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১৭-০৬-২৩। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৫-১৩।

- ↑ Shamsul (২০১৬-০৫-০৭)। "Calicut Biryani Recipe I Kozhikodan Biriyani Recipe"। CookAwesome (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২১-১০-০১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৫-১৩।

- ↑ "Chicken and rosewater biryani recipe"। BBC Food (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৫-১৩।

- ↑ ক খ Kurian, Shijo (জুলাই ২, ২০১৪)। "Flavours unlimited from the Malabar coast"। The Hindu। সংগ্রহের তারিখ জানুয়ারি ২৬, ২০২১।

- ↑ "Arikkadukka – Spicy Stuffed Mussels"। Faces Places and Plates (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২০-০৬-৩০। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৫-১৩।

আরও পড়ুন

[সম্পাদনা]- S. Muhammad Hussain Nainar (১৯৪২), Tuhfat-al-Mujahidin: An Historical Work in The Arabic Language, University of Madras, সংগ্রহের তারিখ ৩ ডিসেম্বর ২০২০ (The English translation of the historic book Tuhfat Ul Mujahideen written about the society of Kerala by Zainuddin Makhdoom II during sixteenth century CE)

- Muhsin, S. M. . (2021). Three Fatwas on Marriage in South India (Tiga Fatwa Perkahwinan di India Selatan). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 18(1), 251–282. https://doi.org/10.31436/jia.v18i1.1045