বৃক্ষবিদ্যা

বৃক্ষবিদ্যা (ইংরেজি: Arboriculture; উচ্চারণ: /ˈɑːrbərɪkʌltʃər/) হল বিভিন্ন বৃক্ষ, গুল্ম, লতানো উদ্ভিদ এবং অন্যান্য বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল গাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যা।[১] কীভাবে গাছের বৃদ্ধি ঘটে এবং পরিবেশগত বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া প্রদান করে- তা নিয়ে এ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যবহারিক কৌশল যেমন: চারা বাছাই, রোপণ, নিষেক, পরিচর্যা, কীটপতঙ্গ ও রোগ-জীবাণু নিয়ন্ত্রণ, ছাঁটাই, আকার প্রদান এবং অপসারণ বৃক্ষবিদ্যার অন্তর্গত।

ব্যুৎপত্তি

[সম্পাদনা]বৃক্ষবিদ্যার ইংরেজি আর্বোরিকালচার (Arboriculture) শব্দটি ইংরেজি "Arbor" শব্দ থেকে এসেছে। Arbor শব্দের অর্থ "নিকুঞ্জ" (অর্থাৎ, বৃক্ষছায়ায় ঘাস আচ্ছাদিত স্থান)। বৃক্ষবিদ্যায় মূলত সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ চাষ ও ব্যবস্থাপনা (অর্থাৎ, নিকুঞ্জ তৈরি) সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে বলে এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।[২]

ইতিহাস

[সম্পাদনা]বৃক্ষবিদ্যার মৌলিক বিষয়গুলোর প্রয়োগ প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন মিশরীয়রা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গাছগুলো গোলকাকারে ছাঁটাই করত এবং সদ্য রোপিত গাছের নিচে চারদিকের মাটিকে একটু উঁচু করে পিরিচের আকার প্রদান করত যাতে সেখানে পানি ধারণ করতে পারে। এ কৌশলগুলোর প্রয়োগ বর্তমানেও দেখা যায়।[৩]

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের (আনুমানিক) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থিওফ্র্যাস্টাস তার পেরি ফাইটন হিস্টরিয়া গ্রন্থে বৃক্ষ রক্ষণাবক্ষেণের বেশ কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আর, রোমানরাও যে বৃক্ষবিদ্যা চর্চা করত, ভের্গিলের জিয়র্গিক্স (Georgics) পদ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩]

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া এবং নীল নদ তীরবর্তী মিশরে প্রথম দিকে কেবল দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদেরই চাষ হত। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও আদান প্রদানের ফলে ধীরে ধীরে উভয় অঞ্চলেই ইউরোপীয় চাষাবাদ কৌশল এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের চাষ চালু হয়।[৪]

খেজুর তাজা বা শুকনো উভয় অবস্থায় খাওয়া যায় বলে প্রাচীনকালে ভারত থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত অঞ্চলে এটি বেশ সমাদৃত হয়েছিল। খেজুরকে মধ্যপ্রাচ্যে চাষ করা প্রথম ফলদ গাছ বলে মনে করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দ থেকে এশিয়া মাইনরে জলপাই গাছের থেকে চাষাবাদ হয়ে আসছে। এটি ইতালিতে পৌঁছার আগেই খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলগুলো বেশ টক হয় বলে প্রাথমিকভাবে এটি তেল উৎপাদন করতে ব্যবহৃত হত; যার উপকারিতা সম্পর্কে তখনকার মানুষরাও জানতেন।[৪]

আপেল, নাশপাতি, এপ্রিকট এবং বরই গাছ এশিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ায় আলেকজান্ডারের অভিযানগুলোর ভূমিকা রয়েছে। এদের চাষাবাদে প্রাচীন গ্রিস ও রোম উদ্ভাবন করেঠিল উন্নত চাষ কৌশল। তাদের রোপণ, গ্রাফটিং, ছাঁটাই, পরাগায়িতকরণ এবং বাছাই করে নতুন জাত তৈরির কৌশলগুলোর বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল।[৪]

মধ্যযুগে ফলদ বাগান খাবার সরবরাহ করার পাশাপাশি সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোও গঠন করেছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সালিক আইন ফলদ গাছ ক্ষতিগ্রস্তকারীদের জন্য শাস্তি ঘোষণা করে। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কলা, আম এবং জাপানি পারসিমন সহ বিভিন্ন ফলের গাছ পূর্ব ও পশ্চিমা দেশগুলোতে গমন করে। এই সময়কালেই নরম্যান্ডিতে আপেল চাষ শুরু হয়, যা আজ আপেলের সাইডারের জন্য বিখ্যাত।[৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীর ডাইডারট ও আলেমবার্টের বিশ্বকোষের বৃক্ষ অংশে বৃক্ষবিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় বৃক্ষ-গুল্মাদির চাষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধের কারণে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, যা বৃক্ষবিদ্যাকে উৎপাদনমুখী হয়ে উঠতে বাধ্য করে।[৪]

বৃক্ষবিদ

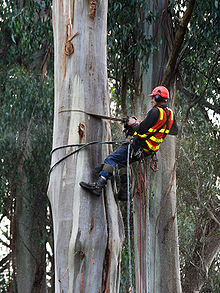

[সম্পাদনা]যে ব্যক্তি বৃক্ষবিদ্যা অধ্যয়ন বা অনুশীলন করে তাকে বৃক্ষবিদ (আর্বোরিস্ট বা আর্বোরিকালচারিস্ট) বলা যেতে পারে।[৫] আর কেউ যদি গাছের শারীরিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ম্যানিপুলেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বৃক্ষবিদদের পরিবর্তে আর্বেরিকালচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেন তবে তাকে ট্রি সার্জন বলা হয়।[৬] ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আইন এবং নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান বৃক্ষবিদ্যা চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ সংক্রান্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই "গাছের ঝুঁকি সমীক্ষা" সম্পন্ন করার জন্য বৃক্ষবিদদের নিয়োগ প্রদান করে, যাতে গাছের সুরক্ষা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা যায়।

বৃক্ষবিদ্যায় মূলত পৃথকভাবে কাষ্ঠল গাছগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। বৃক্ষবিদগণ সাধারণত উদ্যান, বাগান বা অন্যান্য জনবহুল স্থানগুলোতে ভূ-দৃশ্যের স্থায়ী সৌন্দর্য বর্ধক গাছগুলোর রক্ষণাবক্ষেণ করে থাকে, যাতে সাধারণ মানুষের উপকার ও বিনোদনের ব্যবস্থা হয়।[৭]

বাংলাদেশে বৃক্ষবিদ্যা

[সম্পাদনা]বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ খুবই কম। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভূ-দৃশ্য স্থাপত্যবিদ্যা সংক্রান্ত দুটি কোর্স করানো হয় যা বৃক্ষবিদ্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর বাইরে কেবল বনবিদ্যা বিভাগের ছাত্ররাই বৃক্ষবিদ্যার প্রাথমিক ধারণা লাভ করে। ফলে পর্যাপ্ত শিক্ষা ও গবেষণা না থাকায় বৃক্ষবিদ্যা বাংলাদেশে এখনো বিজ্ঞানের মর্যাদা পায়নি।[২]

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ায় কর্মক্ষেত্রেও বনবিদদের চাহিদা তৈরি হয়নি। সরকারি পর্যায়ে শুধু সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও জনপথ বিভাগ[৮] এবং পূর্ত মন্ত্রণালয়ের গণপূর্ত বিভাগেই বৃক্ষবিদ্যা ইউনিট আছে। এতে নিয়োগপ্রাপ্ত বৃক্ষবিদগণ সংস্থাগুলোর নার্সারি ও পার্কগুলোতে কাজ করে থাকে।[২]

যুক্তরাজ্যে বৃক্ষবিদ্যা

[সম্পাদনা]যুক্তরাজ্যে গাছকে নগর পরিকল্পনার একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শহরে একে নান্দনিক ভূদৃশ্য সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে রক্ষণাবক্ষেণ করা হয়।[৯]

বৃক্ষবিদ ও স্থানীয় সরকার বৃক্ষবিদ্যা অফিসার এ সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা, গাছ সংরক্ষণের একটি মৌলিক বিষয় হল উচ্চ মানের গাছ সনাক্তকরণ, যেন তা দীর্ঘজীবী হতে পারে। এছাড়া, যুক্তরাজ্যে বিদ্যমান টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং সিস্টেমের আওতায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের গাছগুলোর সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রদান করা হয়।[১০] এই সুরক্ষার ফলে শহুরে এবং গ্রামীণ বনগুলোর সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধিত হয়।

ঐতিহাসিকভাবেই এ পেশাটি অপারেশনাল এবং পেশাদার এ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে এগুলো আবার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান এ দুই অংশে বিভক্ত।

বৃহত্তর পরিসরে এ পেশায় কর্মরতদের সংগঠিত করতে আর্বোরিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি ট্রেড গঠিত হয়েছে।[১১] আর, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড ফরেষ্টার বৃক্ষবিদদের পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি এবং স্থিতিশীলতার পথ সুগম করতে কাজ করে থাকে।[১২]

এ খাতে ধরণভেদে কারগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে ডক্টরেট ডিগ্রিধারীরা পর্যন্ত কাজ করে থাকে। তাদের কর্মক্ষেত্র ও সুযোগ-সুবিধাও ভিন্ন। তবে, তুলনামূলক নতুন খাত হিসেবে এ পেশার কর্মক্ষেত্র ও সুযোগ-সুবিধা এখনও বেশ সীমিত।

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ "Definition of ARBORICULTURE"। www.merriam-webster.com (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৮।

- ↑ ক খ গ মামুন-অর রশিদ। "বৃক্ষবিদ্যা - বাংলাপিডিয়া"। bn.banglapedia.org। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৯।

- ↑ ক খ "Arboriculture (agriculture)"। Encyclopedia Britannica (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৯।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ "The history of arboriculture"। www.alimentarium.org (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৬-০৫।

- ↑ "Arborist"। gotreequotes.com.au। ৩০ এপ্রিল ২০২০।

- ↑ Frazer, James (২০১৭-০৮-১৫)। "Tree Surgeon VS Arborist: What's The Difference?"। Medium (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৯।

- ↑ Harris, Richard W., James R. Clark, and Nelda P. Matheny: Arboriculture Integrated Management of Landscape Trees, Shrubs, and Vines, third edition; Prentice-Hall, Inc. 1999.

- ↑ "আর্বোরিকালচার সার্কেল"। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। ২০২০-০১-৩০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৬-০৫।

- ↑ "Amenity landscapes • Environment Guide"। www.environmentguide.org.nz (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৯।

- ↑ "Town and Country Planning Association"। Town and Country Planning Association (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৯।

- ↑ "About-Us"। trees.org.uk (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৯।

- ↑ "History of Forestry | Institute of Chartered Foresters (ICF)"। Institute of Chartered Foresters (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৪-২৯।

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]- বাংলাপিডিয়ায় বৃক্ষবিদ্যা

- এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বৃক্ষবিদ্যা

"বৃক্ষবিদ্যা"। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা। ১৯২০।

"বৃক্ষবিদ্যা"। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা। ১৯২০।- Arboriculture Australia Australia

- Arboricultural Association UK

- International Society of Arboriculture (USA)

- European Arboricultural Council

- BatsandTrees.com Promoting the importance of British trees to bats

- Institute of Chartered Foresters The UK based Chartered body for forestry and arboricultural professionals

- American Forests Urban forestry resources