বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি

ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্সি | |

|---|---|

| ১৬৯৯–১৯৪৭ | |

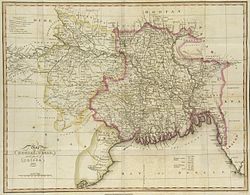

১৮৬০-এর দশকে বাংলা প্রেসিডেন্সির এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার মানচিত্র | |

| অবস্থা | ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ |

| রাজধানী | কলকাতা |

| প্রচলিত ভাষা | ইংরেজি (সরকারি); চীনা, বাংলা, হিন্দুস্তানি, মালয় |

| গভর্নর | |

• ১৬৯৯-১৭০১ (প্রথম) | স্যার চার্লস আইয়ার |

• ১৯৪৬-১৯৪৭ (সর্বশেষ) | ফ্রেডেরিক বারোজ |

| আইন-সভা | বাংলার আইনসভা |

• উচ্চকক্ষ | বঙ্গীয় আইন পরিষদ (১৮৬২-১৯৪৭) |

| বঙ্গীয় আইনসভা (১৯৩৫-১৯৪৭) | |

| ইতিহাস | |

• সুবাহ বাংলায় বাণিজ্যের জন্য মুঘলদের থেকে অনুমতি | ১৬১২ |

| ১৭৫৭ | |

| ১৭৬৪ | |

| ১৮২৬ | |

| ১৮৩২-১৮৪২ | |

| ১৮৬৬ | |

• গারো পাহাড় সংযুক্তকরণ | ১৮৭২ |

• বঙ্গভঙ্গ | ১৯০৫ |

| ১৯১২ | |

| ১৯৪৭ | |

| মুদ্রা | ভারতীয় টাকা, পাউন্ড স্টারলিং, স্ট্রেইটস ডলার |

| বর্তমানে যার অংশ | |

| বাংলাদেশের ইতিহাস |

|---|

| বিষয়ক ধারাবাহিক নিবন্ধশ্রেণীর অংশ |

|

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (ইংরেজি: Bengal Presidency), সরকারিভাবে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্সি (ইংরেজি: Presidency of Fort William) এবং পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশ (ইংরেজি: Bengal Province) ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রশাসনিক বিভাগ। অতীতে এই প্রেসিডেন্সির এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার যে সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটেছিল, তার মধ্যে অধুনা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি বৃহৎ অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) জাতি-ভাষাগত অঞ্চলটি ছিল বাংলার মূল ভূখণ্ডের অন্তর্গত। ফোর্ট উইলিয়ামকে ঘিরে গড়ে ওঠা শহর কলকাতা ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজধানী। বাংলার গভর্নরগণ বহু বছর ধরে একই সঙ্গে ভারতের ভাইসরয়ের দায়িত্বও পালন করতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কলকাতাই কার্যত ছিল ভারতের রাজধানী।

১৬১২ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের শাসনকালে মুঘল বাংলা সুবায় স্থাপিত বাণিজ্যকুঠি থেকে বাংলা প্রেসিডেন্সির উত্থান ঘটে। একচেটিয়া বাণিজ্যের রাজকীয় সনদপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সংস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রভাব বিস্তারের জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৭৫৭ সালে ষড়যন্ত্রপূর্বক বাংলার নবাবকে সিংহাসনচ্যূত করার পর এবং তারপরে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশে নিজ কর্তৃত্ব বিস্তার করে। এইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামরিক শক্তিতে পরিণত ভারতে কোম্পানি শাসনের সূত্রপাত ঘটে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্রমশ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার খর্ব করতে শুরু করে। ১৮৫০-এর দশকের মধ্যে কোম্পানি আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ওঠে।[২] ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেয়। বাংলা প্রেসিডেন্সি পুনর্গঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা হয়ে ওঠে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম উৎসস্থল তথা বাংলার নবজাগরণের কেন্দ্রবিন্দু।

বাংলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্র। আদ্য-শিল্পায়নের যুগে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবে বাংলা গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছিল। যদিও কিছুকাল পরেই টিপু সুলতানের শাসনে মহীশূর রাজ্য দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।[৩] ১৮৬৭ সালে বাংলা পুনর্গঠনের সময় পেনাং, সিঙ্গাপুর ও মালাক্কাকে পৃথক করে গঠিত হয় স্ট্রেইটস সেটলমেন্টস।[৪] ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ ভারতের একটি প্রদেশে এবং পরবর্তীকালে একটি পৃথক রাজকীয় উপনিবেশে পরিণত হয়। সমর্পিত ও বিজিত প্রদেশসমূহ ও পাঞ্জাব স পশ্চিমের এলাকাগুলি অধিকতর পুনর্গঠিত হয়। উত্তরপূর্বের এলাকাগুলি নিয়ে গঠিত হয় ঔপনিবেশিক আসাম। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভাজনের সময় ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাও বিভাজিত হয়।

নাম-ব্যুৎপত্তি

[সম্পাদনা]"বঙ্গ" বা "বাংলা" নামটির উৎস অজ্ঞাত। একটি তত্ত্ব অনুযায়ী, খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ নাগাদ এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় "বং" উপজাতির নাম থেকে "বঙ্গ" নামটির উৎপত্তি ঘটে। অন্য মতে, অস্ট্রিক শব্দ বং (সূর্যদেবতা) থেকে বঙ্গ নামটির উদ্ভব ঘটেছিল।[৫][৬] বাংলা "বঙ্গ" নামটি প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের নাম থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে।[৭][৮] এই রাজ্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে রচিত মহাকাব্য মহাভারত-এ।[৮] প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "বঙ্গ" নামটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও, এই অঞ্চলের আদি ইতিহাস অস্পষ্টই থেকে গিয়েছে।[৯] এই অঞ্চলের প্রাচীন রাজারা পাহাড়ের পাদদেশের নিচু জমিতে ১০ ফুট উঁচু ও ২০ ফুট চওড়া ঢিপি তৈরি করতেন। এই ঢিপিগুলিকে বলা হত "আল"। এইভাবে বং শব্দটির সঙ্গে "আল" প্রত্যয় যোগে "বঙ্গাল" বা "বাংলা" নামটির উৎপত্তি ঘটে।[১০][১১] খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় নথিপত্রে এই অঞ্চলের বর্ণনায় বঙ্গালদেশ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১২][১৩][১৪] ১৩৫২ সালে সুলতান ইল্ইয়াস শাহ্ প্রথম বাংলা নামের প্রচলন করেন।[১৫] আবিষ্কারের যুগে পর্তুগিজরা এই অঞ্চলটিকে বেঙ্গালা (পর্তুগিজ: Bengala) নামে অভিহিত করেছিল।[১৬] পর্তুগিজ বেঙ্গালা থেকেই ইংরেজিতে বেঙ্গল (ইংরেজি: Bengal) শব্দটির উৎপত্তি ঘটে।

ইতিহাস

[সম্পাদনা]পূর্ব ইতিহাস

[সম্পাদনা]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এই কুঠিগুলির চরিত্র তখন পুরোপুরিই ছিল অর্থনৈতিক। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে পটনায় কোম্পানি তাদের একটি কুঠি স্থাপন করে; ১৬২৪-৩৬ সময়কালে উড়িষ্যার উত্তরে পিপ্পলির পুরনো পর্তুগিজ কুঠির ধ্বংসাবশেষের উপর সম্রাটের অনুগ্রহে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হয়; ১৬৪০-৪২ সময়কালে উড়িষ্যার বালেশ্বর ও হুগলি নদীর তীরে কলকাতার অদূরে এক স্থানে ইংরেজ সার্জন গ্যাব্রিয়েল বঘটন একটি বসতি স্থাপনা করেন। কলকাতার নিকটস্থ এই স্থানটিতে তখন একটি পর্তুগাল বসতিও ছিল। কিন্তু কোম্পানির এজেন্টরা প্রথম যুগে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, তাতে ব্যবসা চালানো একসময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৬৭৭-৭৮ সালে তারা হুমকি দেয় যে, বাংলা থেকে ব্যবসা প্রত্যাহার করে নেবেন। ১৬৮৫ সালে আওরঙ্গজেবের পৌত্রের কাছ থেকে তারা তাদের ব্যবসার জন্য আরও নিরাপত্তা ক্রয় করেন। ১৬৯৬ সালে ডিহি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সূতানুটি গ্রাম তিনটি কলকাতা শহরের রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। এই শহরই আধুনিক ভারতের প্রথম মেট্রোপলিস বা মহানগরী। সম্রাট ফারুকশিয়র ১৭১৭ সালে কোম্পানিকে বাংলায় করদান থেকে অব্যহতি দেন। পরবর্তী চল্লিশ বছর সুবার মুঘল শাসনকর্তা ও মারাঠা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের এক দীর্ঘ জটিল যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলার হাতে কলকাতার পতন ঘটে। পরের বছর কলকাতা অধিকার পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাস্ত করে বাংলায় ব্রিটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন রবার্ট ক্লাইভ। বক্সারের যুদ্ধ বাংলায় ব্রিটিশ সামরিক আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম করে।[১৭] ১৭৬৫ সালের চুক্তির বলে অবিভক্ত বাংলা, অবিভক্ত বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ প্রশাসনের হস্তগত হয়। এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয় তিনটি প্রেসিডেন্সি সামরিক বাহিনীর মধ্যে বৃহত্তম বেঙ্গল আর্মি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে এই বাহিনীতে রাজপুত ও পূর্বাঞ্চলের ভূমিহার ব্রাহ্মণদেরই নেওয়া হত।

প্রশাসনিক সংস্কার ও চিরস্থায়ী বন্দ্যোবস্ত

[সম্পাদনা]ওয়ারেন হেস্টিংসের (ব্রিটিশ গভর্নর ১৭৭২-৮৫) আমলে বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুসংহত হয়। তাদের কাছে শুধুমাত্র একটি বাণিজ্য অঞ্চল থেকে একটি সামরিক সহায়তাপ্রাপ্ত অসামরিক সরকারের অধীনে বাংলা পরিণত হয় একটি সামগ্রিকভাবে সেনাবিজিত অঞ্চলে। সিভিল সার্ভিস সদস্য জন শোর ও তার পরে লর্ড টিনমাউথের পরিকল্পনায় বাংলায় একটি নিয়মিত আইনবিভাগ স্থাপিত হয়। তাদের সাহায্যে তদনীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের জমির উপর অধিকার সুরক্ষিত করেন। পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী এই জমিদাররা ছিলেন কর-আদায়কারী মাত্র। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় তারা সরকার প্রদত্ত জমির ছদ্ম-মালিকানার অধিকার পান। ১৭৯৩ সালে এই ছদ্মমালিক জমিদারদের জমির উপর স্বত্ত্ব লর্ড কর্নওয়ালিসের ঘোষণা বলে চিরস্থায়ী হয়ে যায় নির্দিষ্ট ভূমিকরের পরিবর্তে। এই আইনটি ভূমি কর ব্যবস্থার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। ভারতে সম্পত্তির অধিকার ধারণাটি “পরিচিত” করানোর উদ্দেশ্যে এবং একটি ভূমিকেন্দ্রিক বাজার গঠনের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হয়। প্রথমটি ভারতের ভূম্যধিকার সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয় এবং দ্বিতীয়টি সর্বোতভাবে ব্যর্থ হয়। কর্নওয়ালিস কোড, যা অধিকারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি নির্ধারণ করেছিল, তা প্রজা ও কৃষকদের স্বার্থের কথা আদৌ ভাবেনি। বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সমগ্র ব্রিটিশশাসনেই এটি একটি অভিশাপ হিসাবেই রয়ে যায়। ‘রায়ত’রা (কৃষক) জমিদারদের হাতে নির্যাতিত হতে থাকে। জমিদাররাও নিজেদের লাভের জন্য সরকারি খাজনার উপরেও চড়া হারে রাজস্ব আদায় করতে থাকেন; নিংড়ে নিতে থাকেন তাদের প্রজাদের। তদুপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেও মূল্যবৃদ্ধি আটকানো যায়নি। ফলে সরকারের রাজস্বে বছর বছর ঘাটতি হতে থাকে। কৃষকদের ভারি বোঝা বইতে হয়। অবস্থা আরও সঙ্গিন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই সময়ে প্রথমে সরকার ও পরে ব্রিটিশ উৎপাদকরা ভারতীয় চাষিদের দিয়ে আফিম ও নীলের বাধ্যতামূলক চাষ করাতে থাকেন। কৃষকদের দিয়ে জোর করে জমির একটি অংশে এই চাষ করানো হত এবং বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে তা কিনে নেওয়া হত রফতানির জন্য। ফলে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিহারের তিরহুত জেলায় এর সর্বাধিক কুপ্রভাব পড়েছিল।

লর্ড লেক ও আর্থার ওয়েলেসলি মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দখল করে নেন। ১৮৩১ সালের পর সেখানেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমান ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় ১৮৪৯ সালের বিজিত পাঞ্জাব ও ১৮৫৬ সালে অধিগৃহীত অযোধ্যা রাজ্যেও। এই অঞ্চলগুলি সাধারণভাবে বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হলেও, প্রশাসনিকভাবে পৃথক ছিল। সরকারিভাবে পাঞ্জাব, এলাহাবাদ ও আগ্রা ছিল কলকাতায় বাংলার গভর্নরের অধীনস্থ এক লেফট্যানেন্ট-গভর্নরের শাসনাধীনে। কিন্তু তার ভূমিকাটি ছিল কার্যত স্বাধীন। একমাত্র বেঙ্গল আর্মি ও সিভিল সার্ভিসই ছিল সার্বিক প্রেসিডেন্সির সংস্থা। কমান্ডার-ইন-চিফ লর্ড কিচেনার ও ভাইসরয় লর্ড কার্জনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদের পর সংস্কার সাধিত হলে ১৯০৪-০৪ সালে স্থাপিত ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে বেঙ্গল আর্মির সংযুক্তি ঘটে।

বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫

[সম্পাদনা]লর্ড কার্জনের নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলার সুবৃহৎ প্রদেশটি দ্বিখণ্ডিত করা হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে। চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, ফরিদপুর বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগ সহ মালদহ জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা, সিলেট বঙ্গপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাঁচটি হিন্দিভাষী রাজ্য চং ভাকর, কোরিয়া, সিরগুজা, উদয়পুর ও যশপুর বঙ্গপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশে যুক্ত করা হয়। আবার সম্বলপুর ও পাঁচ ওড়িয়া রাজ্য বামরা, রাইরাখোল, সোনপুর, পাটনা ও কালাহান্ডি মধ্যপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় ৩৩টি জেলা। এগুলি হল – বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা, হুগলি, হাওড়া, অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, অবিভক্ত যশোর জেলা, অবিভক্ত ফরিদপুর জেলা ও অবিভক্ত খুলনা জেলা; বিহারের পটনা, গয়া, সাহাবাদ, সরন, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পুর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগনা, পান, হাজারিবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, সিংভূম; উড়িষ্যার কটক, বালেশ্বর, অঙ্গুল, সম্বলপুর ও কন্ধমল জেলাসমূহ। এছাড়া দেশীয় রাজ্য সিক্কিম এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সহরাজ্যগুলিও বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই বিভাজনের সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। কারণ এর ফলে হিন্দুরা বঙ্গপ্রদেশে ও মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। কেউ কেউ এটিকে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ বা বিভাজন ও শাসননীতির ঘৃণ্য প্রয়োগ মনে করেন। আবার কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি সম্প্রদায়, যাঁরা বাংলাকে দুটি সরকারে বিভক্ত করার বিরোধী ছিলেন এবং অখণ্ড বাংলার শক্তি, সমৃদ্ধি ও ঐক্যে বিশ্বাস করতেন তারাও এর তীব্র বিরোধিতা করেন। আন্দোলন ১৯০৬-০৯ সময়কালে এতটাই তীব্র আকার নেয় যে ভারত ও প্রাদেশিক শাসকদের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৯১২ সালে এই বিভাজনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হয়। এই বছরেই বাংলা থেকে বিহার ও উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরে বিহার প্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশ স্থাপিত হয়। প্রথমটির রাজধানী হয় পটনা ও দ্বিতীয়টির কটক। এই বিভাজনটিই স্থায়ী হয়েছিল।

এই সর্বশেষ বিভাজনের ফলে নাম ব্যতীত বাংলা প্রেসিডেন্সির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার সাধিত হলে ভারতে যে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়, তার ফলে এই নামটিও অবলুপ্ত হয়।

বাংলার পুনর্গঠন, ১৯১২ সাল

[সম্পাদনা]

দিল্লি দরবারে ১২ ই ডিসেম্বর, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা জর্জ পঞ্চম ভারত সরকারের সদরদপ্তর তথা ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের কথা ঘোষণা করেন। এছাড়া একজন গভর্নরের অধীনে মূলত পাঁচটি বাঙালি ভাষাভাষী বিভাগ একত্রীত করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (বা বঙ্গ প্রদেশ) এর পুনর্গঠন, একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর অধীন একটি নতুন প্রদেশ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ সৃষ্টি এবং আসাম প্রদেশের একটি প্রধান কমিশনারের অধীনে পুনর্গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। ২১ শে মার্চ, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে থমাস গিবসন-কারমাইকে বাংলার গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়; সেই তারিখের পূর্বে ভারতের গভর্নর-জেনারেল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিরও গভর্নর ছিলেন। ওই বছর ২২ মার্চ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের গঠিত হয়।[১৮]:১১৭–১৮

১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন (দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট১৯১৯) পরিষদের মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৫০ থেকে ১২৫ পর্যন্ত বাড়িয়েছিল এবং ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।[১৮]:১২৯

বিহার ও উড়িষ্যা ১৯৩৬ সালে আলাদা প্রদেশ হয়ে যায়। বাংলা ১৯১২ সালে পর থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত অবিভক্ত ছিল, তবে স্বাধীনতা লাভের পরে আবার ভারত ও পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিভাজিত হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি।

দ্বৈত শাসন (১৯২০–৩৭)

[সম্পাদনা]ব্রিটিশ ভারতের ১৯১৯ সালের মন্টাগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস ১৯২১ সালে গঠিত হয়, যা বঙ্গীয় আইন পরিষদে ১৪০ জন সদস্য নির্বাচিত করে এবং আরও নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে। সংস্কারগুলিও দ্বৈত শাসন চালু করে, যার ফলে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার হিসাবে নির্দিষ্ট দায়িত্বগুলি নির্বাচিত মন্ত্রীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে, অর্থ, পুলিশ ও সেচ মত গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সঙ্গে গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদ পদ সংরক্ষিত ছিল। কিছু বিশিষ্ট মন্ত্রীরা যেমন- সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্থানীয় স্বশাসিত ও গণস্বাস্থ্য ১৯২১-১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ), স্যার প্রভাশ চন্দ্র মিত্র (শিক্ষা ১৯২১-১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ, স্থানীয় স্বশাসন, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও গণপূর্তক ১৯২৭-১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ), নবাব সাইয়িদ নওয়াব আলী চৌধুরী (কৃষি ও গণপূর্ত) এবং এ কে ফজলুল হক (শিক্ষা ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ), ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং সভার আব্দুর রহিম গভর্নর কাউন্সিলের নির্বাহী সদস্য ছিলেন।[১৯]

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

[সম্পাদনা]১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে একটি প্রদেশে পরিণত করে, নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভার বর্ধিত করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি প্রাদেশিক স্বশাসন প্রতিষ্ঠিতা করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্বাধিক ৫৪ টি আসন লাভ করে, কিন্তু সরকার গঠন করতে অস্বীকার করে। এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি (৩৬ টি আসন সহ), সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ সহ একটি জোট সরকার গঠন করতে সমর্থ হয।[২০][২১]

| মন্ত্রী | দফতর |

|---|---|

| এ কে ফজলুল হক | বাংলার প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা |

| খাজা নাজিমুদ্দিন | স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী |

| নলিনি রঞ্জন সরকার | মূলধন যোগান |

| বিজয় প্রাসাদ সিং রায় | রাজস্ব |

| হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | বাণিজ্য ও শ্রম |

| খাজা হাবিবুল্লাহ | কৃষি এবং শিল্প |

| শ্রীশচন্দ্র নন্দী | সেচ, যোগাযোগ এবং কাজ |

| প্রসন্ন দেব রায়কুট | বন এবং আবগারি |

| মুকুন্দ বিহারী মল্লিক | সমবায়, আমানত এবং গ্রামীণ ঋণ |

| নওয়াব মোশাররফ হোসেন | বিচার বিভাগীয় এবং বিধানসভা |

| সৈয়দ নওশের আলী | জনস্বাস্থ্য এবং স্থানীয় স্বশাসিত সরকার |

১৯৪৩ সালে হক সরকারের পতন ঘটে এবং স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মুসলিম লীগ ২৫০ টির মধ্যে ১১৩ টি আসনে জয়লাভ করে এবং হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অধীনে সরকার গঠিত হয়। [২২]

| মন্ত্রী | দফতর |

|---|---|

| হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | বাংলার প্রধানমন্ত্রী, হোম |

| মোহাম্মদ আলী বগুড়া | অর্থ, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বশাসন |

| সৈয়দ মুয়াজ্জেমউদ্দিন হোসেন | শিক্ষা |

| আহমেদ হোসেন | কৃষি, বন ও মৎস্য |

| নাজিেন্দ্র নাথ রায় | বিচার বিভাগীয় এবং আইন বিভাগ |

| আবুল ফজল মুহাম্মদ আবদুর রহমান | সমবায় ও সেচ |

| শামসুদ্দিন আহমেদ | বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প |

| আবদুল গফরান | সিভিল সরবরাহ |

| তারাক নাথ মুখার্জী | সেচ এবং জলপথ |

| ফজলুর রহমান | ভূমি, ভূমি রাজস্ব এবং কারাগার |

| দ্বারকনাথ ব্যারারি | নির্মাণ এবং বিল্ডিং |

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ "Battle of Plassey | National Army Museum"। www.nam.ac.uk (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-১০-১৬।

- ↑ Hayley, William। William Blake's Writings, Vol. 2: Writings in Conventional Typography and in Manuscript। Oxford University Press।

- ↑ Parthasarathi, Prasannan (২০১১), Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850, Cambridge University Press, আইএসবিএন 978-1-139-49889-0

- ↑ "The Straits Settlements becomes a residency - Singapore History"। Eresources.nlb.gov.sg। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৩-৩০।

- ↑ "Bangladesh: early history, 1000 B.C.–A.D. 1202"। Bangladesh: A country study। Washington, D.C.: Library of Congress। সেপ্টেম্বর ১৯৮৮। ১৫ জুন ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২ মার্চ ২০১২।

Historians believe that Bengal, the area comprising present-day Bangladesh and the Indian state of West Bengal, was settled in about 1000 B.C. by Dravidian-speaking peoples who were later known as the Bang. Their homeland bore various titles that reflected earlier tribal names, such as Vanga, Banga, Bangala, Bangal and Bengal.

অনুবাদ: ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যে অধুনা বাংলাদেশ ও ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত বাংলা ভূখণ্ডে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ নাগাদ বং নামে পরিচিত দ্রাবিড়ভাষী জাতিগোষ্ঠী প্রথম জনবসতি গড়ে তোলে। তাদের বাসভূমির বিভিন্ন নাম ছিল, যেগুলি আদ্যকালীন উপজাতিগুলির নামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন বঙ্গ, বাঙ্গালা, বঙ্গাল ইত্যাদি। - ↑ জেমস হাইট্স্ম্যান ও, রবার্ট এল. ওয়ার্ডেন (১৯৮৯)। "Early History, 1000 B. C.-A. D. 1202"। Bangladesh: A country study (ইংরেজি ভাষায়)। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস।

- ↑ Rahman, Urmi (২০১৪)। Bangladesh – Culture Smart!: The Essential Guide to Customs & Culture। Kuperard। পৃষ্ঠা 26–। আইএসবিএন 978-1-85733-696-2।

- ↑ ক খ "Vanga | Britannica.com"। Encyclopædia Britannica। ৩০ জুলাই ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ জানুয়ারি ২০১৭।

- ↑ Marshman, John Clark (১৮৬৫)। Outline of the History of Bengal। John Clark Marshman। পৃষ্ঠা 1। ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- ↑ Dale, Peter; McLaughlin, John (২০০০-০২-০৩)। Land Administration। Oxford University Press।

- ↑ Abu'l-Fazl। Ain-i-Akbari।

- ↑ Keay, John (২০০০)। India: A History। Atlantic Monthly Press। পৃষ্ঠা 220। আইএসবিএন 978-0-87113-800-2।

In C1020 ... launched Rajendra's great northern escapade ... peoples he defeated have been tentatively identified ... 'Vangala-desa where the rain water never stopped' sounds like a fair description of Bengal in the monsoon.

অনুবাদ: আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০২০ অব্দে… উত্তর দিকে রাজেন্দ্রের মহাভিযান শুরু হয়… যাঁদের তিনি পরাজিত করেন তাঁদের কিয়দংশে চিহ্নিতও করা যায়… ‘বঙ্গালদেশ, যেখানে বৃষ্টিপাত কখনও থামে না’ কথাটি থেকে মনে হয় তা বর্ষাকালীন বাংলার একটি স্পষ্ট বিবরণী। - ↑ Allan, John Andrew; Haig, T. Wolseley; Dodwell, H. H. (১৯৩৪)। Dodwell, H. H., সম্পাদক। The Cambridge Shorter History of India। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 113।

- ↑ Sen, Sailendra Nath (১৯৯৯) [First published 1988]। Ancient Indian History and Civilization। New Age International। পৃষ্ঠা 281। আইএসবিএন 978-81-224-1198-0।

- ↑ সিয়ার-উল-মুতাখ্খীরিন, ৩য় খন্ড। ক্যামব্রের পুনঃমুদ্রণ। পৃষ্ঠা ৩৮৬।

- ↑ Lach, Donald F.; Kley, Edwin J. Van (১৯৯৮)। Asia in the Making of Europe, Volume III: A Century of Advance. Book 3: Southeast Asia। University of Chicago Press। পৃষ্ঠা 1124–। আইএসবিএন 978-0-226-46768-9।

- ↑ Imperial Gazetteer of India vol. II 1909, পৃ. 473–487

- ↑ ক খ Ilbert, Courtenay Peregrine (২০১৫-০২-১৮)। The Government of India - Scholar's Choice Edition (ইংরেজি ভাষায়)। Creative Media Partners, LLC। আইএসবিএন 978-1-298-20143-0।

- ↑ The Working Of Dyarchy In India 1919 1928। D.B.Taraporevala Sons And Company.।

- ↑ Jalal, Ayesha (১৯৯৪)। The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 26–27। আইএসবিএন 978-0-521-45850-4।

- ↑ Sanaullah, Muhammad (১৯৯৫)। A.K. Fazlul Huq: Portrait of a Leader। Homeland Press and Publications। পৃষ্ঠা 104। আইএসবিএন 9789848171004।

- ↑ Nalanda Year-book & Who's who in India। ১৯৪৬।

রচনা উদ্ধৃত

[সম্পাদনা]- C.A. Bayly Indian Society and the Making of the British Empire (Cambridge) 1988

- C. E. Buckland Bengal under the Lieutenant-Governors (London) 1901

- Sir James Bourdillon The Partition of Bengal (London: Society of Arts) 1905

- Susil Chaudhury From Prosperity to Decline. Eighteenth Century Bengal (Delhi) 1995

- Sir William Wilson Hunter Annals of Rural Bengal (London) 1868, and Orissa (London) 1872

- P.J. Marshall Bengal, the British Bridgehead 1740-1828 (Cambridge) 1987

- John R. McLane Land and Local Kingship in eighteenth-century Bengal (Cambridge) 1993