বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পাশ্চাত্য গবেষকরা "শাস্ত্র" ও "আনুশাসনিক" শব্দদুটি বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করেছেন। যেমন, কেউ কেউ[১] দুটি ভাগ করেছেন - “শাস্ত্র ও আনুশাসনিক গ্রন্থাবলি”। আবার কেউ কেউ[২] তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন - আনুশাসনিক, বাণিজ্যিক ও ছদ্ম-আনুশাসনিক। অপর একটি মতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা: (১) বুদ্ধবচন বা গৌতম বুদ্ধের বাণী ও (২) অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ।

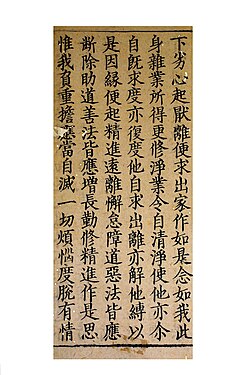

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি বিভিন্ন ভাষায় রচিত এবং বিভিন্ন লিপিতে লিখিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এগুলি মুখস্থ রাখা ও আবৃত্তি করার ঐতিহ্য আছে। তাই মুদ্রণশিল্পের উন্নতির পরেও বৌদ্ধরা তাঁদের এই পুরনো অভ্যাস বজায় রেখেছেন।[৩]

বুদ্ধবচন

[সম্পাদনা]সংজ্ঞা

[সম্পাদনা]ড্যানিয়েল লোপেজের মতে, ঐতিহাসিক গৌতম বুদ্ধ ধর্ম বলতে যা বুঝিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের আদিযুগে সেই সব কথার যতটুকু লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেইটুকুকেই ‘বুদ্ধবচন’ হিসেবে ধরা উচিত।[৪] মহাসাংঘিক ও মূলসর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় বুদ্ধের কথোপকথন এবং বুদ্ধশিষ্যদের কথোপকথন – দুইই বুদ্ধবচন হিসেবে ধরে থাকে।[৫] বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে, বুদ্ধগণ, বুদ্ধশিষ্যগণ, ঋষিগণ ও দেবগণ হলেন বুদ্ধবচনের প্রেরক।[৬] এঁদের বক্তব্যকে সূত্রগুলির বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, “বিনয়ে”র সঙ্গে তুলনা করে এবং ধর্মের প্রকৃতির সঙ্গে বিচার করে তবে বুদ্ধবচনের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।[৭][৮] এই বিচারের পর কোনো বুদ্ধ বা এক সংঘ বা এক প্রবীণ গোষ্ঠী অথবা একটি প্রাজ্ঞ প্রবীণ গোষ্ঠী এই প্রেরিত বাণীকে বুদ্ধবচনের স্বীকৃতি দেন।[৯][১০]

থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে

[সম্পাদনা]

থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে, প্রামাণ্য বুদ্ধবচন হল তিপিটক।

কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, তিপিটক ও বৌদ্ধ আগমের কিছু অংসে বুদ্ধের ঐতিহাসিক শিক্ষার (এবং সম্ভবত যথাযথ বাক্যগুলিরও) যথার্থ সারাংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[note ১][note ২]

পূর্ব এশীয় বৌদ্ধধর্মে

[সম্পাদনা]পূর্ব এশীয় বৌদ্ধধর্মে যা বুদ্ধবচন বলে ধরা হয় তা সংকলিত হয়েছে চীনা বৌদ্ধ আনুশাসনিক গ্রন্থাবলিতে। এই গ্রন্থাবলির সবচেয়ে সুলভ সংস্করণটি হল তাইশো ত্রিপিটক।

চৈনিক বৌদ্ধ প্রবীণ সুয়ান হুয়ার মতে, পাঁচটি সত্ত্বা বৌদ্ধধর্মের সূত্রগুলি বলতে পারেন: একজন বুদ্ধ, বুদ্ধের একজন শিষ্য, একজন দেব, একজন ঋষি বা এই পাঁচজনের একজনের থেকে উদ্ভূত কেউ। তবে এঁদের আগে একজন বুদ্ধের থেকে তাঁর সূত্রের বক্তব্য ধর্মসম্মত কিনা তা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়।[১১] তারপরই এই সূত্রগুলি বুদ্ধবচন হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।[১২]

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গ্রন্থগুলিকে টীকা বলে ধরে নেওয়া হয়। কেউ কেউ এগুলিকে বুদ্ধবচন হিসেবেই ধরেন।[১৩]

শিঙ্গোন বৌদ্ধধর্ম এমন একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে প্রথম দিকের সূত্রগুলি সাক্ষাৎ গৌতম বুদ্ধের বাণী, “একযান” সূত্রগুলিকে সম্ভোঘকায়া বুদ্ধদের বাণী এবং বজ্রযান সূত্রগুলিকে ধর্মকায়া বুদ্ধের বাণী হিসেবে ধরা হয়েছে।

তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে

[সম্পাদনা]তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধবচন হিসেবে যা ধরা হয়, তা সংকলিত হয়েছে কাংয়ুরে। পূর্ব এশীয় ও তিব্বতি বৌদ্ধ আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলি বুদ্ধবচনকে তাদের অন্যান্য প্রামাণ্য সংগৃহীত সংকলন সাহিত্যের সঙ্গে এক করে রাখে। যদিও সাধারণভাবে বুদ্ধবচন কি আর কি নয়, তা পূর্ব এশীয় বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে অনেকটাই এক। তিব্বতি কাংয়ুর বিভিন্ন তিব্বতি বজ্রযান বৌদ্ধ শাখার ধরমগ্রন্থ। এটিতে অন্যান্য সূত্র ও বিনয়ের সঙ্গে তন্ত্রও রয়েছে।

ধর্মীয় সাহিত্যের প্রথা

[সম্পাদনা]প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি গান্ধারী, প্রাচীন মাগধী ও পালি ভাষা সহ প্রাকৃত নামে মধ্য ইন্দো-আর্য ভাষায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। পালি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলি শ্রীলঙ্কায় রক্ষিত হচ্ছে। থেরবাদী পালি সাহিত্যও ওই অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে। কুষাণদের উত্থানের পরে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থরচনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য পরবর্তীকালে ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন পর্যন্ত সংস্কৃতে বৌদ্ধ সাহিত্য রচনার প্রাধান্য বজায় ছিল। অনেক মহাযান সূত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা। পরে সেগুলি তিব্বতি ও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিব্বতি ও চীনা বৌদ্ধ আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলি (যথাক্রমে কানয়ুর ও তৈশো ত্রিপিটক) পরে নিজস্ব ধর্মগ্রন্থের ইতিহাস গড়ে তোলে।

মহাযানীরা মহাযান সূত্রগুলিকেই বুদ্ধের বাণী হিসেবে ধরেন। তাঁদের মতে, এগুলি হয় গোপনে, নয় নাগ ইত্যাদি অতিলৌকিক সত্ত্বার মাধ্যমে, নয়তো অন্যান্য বুদ্ধগণ বা বোধিসত্ত্বগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে। সংস্কৃত বা চীনা ও/অথবা তিব্বতি অনুবাদে প্রায় ৬০০টি মহাযান সূত্র পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদের তিনটি প্রথাগত যানের মধ্যে ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিন্যস্ত করতে গেলে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের ধারাটিকে বুঝতে অসুবিধে হবে। কারণ, প্রথাগতভাবে শ্রেণিবিভাগ করতে গেলে কিছু কিছু জায়গায় একটি যানের ধর্মগ্রন্থ অপর যানে ঢুকে পড়বে। যেমন, অজিতসেন সূত্র ইত্যাদি তথাকথিত “প্রাক-মহাযানী” ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে মহাযানী ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হারানো কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কোনো কোনো পালি ধর্মগ্রন্থ কিছু কিছু ধারণার উল্লেখ আছে যেগুলি পরে মহাযানের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। গর্ভাবক্রান্তি সূত্রে মূলসর্বাস্তিবাদের বিনয় পিটক (অন্যতম প্রাচীন শাখা) ও রত্নকূট নামে মহাযান সূত্রগুলির একটি প্রামাণ্য সংগ্রহ রয়েছে।[১৪] কোনো কোনো মহাযান সূত্রের একটি স্বত্নত্র তান্ত্রিক চরিত্র রয়েছে। ক্ষুদ্রকায় প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রগুলি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মহাবীরোচন অভিসম্বোধি তন্ত্র নামে একটি প্রাচীন তন্ত্র মহাবীরোচন সূত্র নামেও পরিচিত। কানয়ুরের কয়েকটি সংস্করণে তন্ত্রের প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় আছে।[১৫] এই ধরনের মিশ্রণ “প্রতিবেশী” যানগুলির মধ্যেই দেখা যায়: অন্তত ৯টি “শ্রবকযান” (“হীনযান”) ধর্মগ্রন্থ কাংয়ুরের তান্ত্রিক বিভাগে পাওয়া গিয়েছে।[১৬] এগুলির একটি হল অতনাতীয় সূত্র। এটি সিনো-জাপানি বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রামাণ্য আধুনিক সংকলিত সংস্করণের মিক্ক্যো (আধ্যাত্মিক) বিভাগে পাওয়া যায়।[১৭] (এর একটি পাঠান্তর পাওয়া যায় পালি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলির দিঘ নিকায় অংশে।)

কোনো কোনো বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মৌলিক আনুশাসনিক গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। এগুলিকে “বৈপুল্য” বা বিস্তারিত সূত্র বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, সুবর্ণপ্রভাস সূত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই বইটির বিখ্যাত তৃতীয় অধ্যায়ে। অন্যদিকে অবতমসক সূত্র একাধিক সূত্র দ্বারা রচিত একটি একক সূত্র। এর সূত্রগুলি (বিশেষত গন্ধব্যূহ সূত্র) এখনও পৃথক ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। অবতমসক সূত্র ও সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র বৌদ্ধদের একযান ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রন্থগুলি বুদ্ধের সামগ্রিক শিক্ষাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে একত্রিত করার দাবি করে।

সাম্প্রতিককালে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পাওয়া গিয়েছে। এগুলি পাওয়া গেছে উত্তর-মধ্য পাকিস্তানের (তক্ষশীলার কাছে রাজধানী ইসলামাবাদের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে) প্রাচীন গান্ধার সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্রে। প্রথম শতাব্দীতে বার্চ বার্কে লিখিত এই রচনাংশগুলি গুরুত্বে মৃতসাগরীয় স্ক্রোলের সমতুল্য। ১৯৯৪ সালে এগুলি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে দান করা হয়। এখন এগুলি নিয়ে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি যৌথ প্রকল্পে কাজ চলছে।[১৮]

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি বৌদ্ধধর্মের একেবারে আদি যুগ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। পালি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলির বিস্তারিত টীকা পালি, ধ্রুপদি তিব্বতি, চীনা, কোরিয়ান ও অন্যান্য পূর্ব এশীয় ভাষাগুলিতে পাওয়া যায়।

আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থ নয়, এমন ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমাগ্গ। এই বইটি থেরবাদী শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার। পালি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে অনেক উদ্ধৃতি এখানে পাওয়া যায়। মিলিন্দ পঞহ বইটিকে কখনও কখনও পালি আনুশাসনিক গ্রন্থাবলির তালিকাভুক্ত করা হয়। কেউ কেউ এটিকে বুদ্ধবচন হিসেবেও ধরেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন ও ইন্দো-গ্রিক রাজা মিনান্ডারের কথোপকথন এটি।

মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র (যেটি অশ্বঘোষের রচনা বলে পরিচিত) নামক সনদটি পূর্ব এশীয় মহাযানী মতবাদ কর্তৃক গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। বহু প্রাচীন কোরিয়ান[১৯] ও চীনা বৌদ্ধ শিক্ষকদের টীকাকে এই বইটি প্রভাবিত করেছে। শান্তিদেবের বোধিচারায়াবতার মহাযান ও বজ্রযান উভয়কেই অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর শিক্ষাসমূচয় গ্রন্থে এমন কিছু গ্রন্থের উল্লেখ আছে যেগুলি অন্য আকারে আর পাওয়া যায় না।

বেদী সূত্র (হুইনেং কর্তৃক রচিত বলে কথিত) বুদ্ধবচন অনুসারে রচিত। এটি সেই সামান্য কয়েকটি গ্রন্থের একটি যেটি বুদ্ধকথিত না হলেও “সূত্র” বলে চিহ্নিত। মনে রাখা দরকার, এই বইটি অনূদিত। মূল চীনা ভাষায় “সূত্র” শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে “জীং”(經) বলে। তবে এই “জীং” শব্দটি অন্যান্য ধ্রুপদি গ্রন্থের নামেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেদী সূত্রে লেখক একটি আত্মজীবনী লিখেছেন। এতে দেখা যায়, তিনি কীভাবে জেন অধিপতি হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি জেন তত্ত্ব ও অনুশীলনের কথাও লিখেছেন। জেন ও চ্যান শাখার ভিত্তি জেন শিক্ষকদের অনানুশাসনিক জীবনী ও উপদেশ গ্রন্থাবলি। এগুলির উদাহরণ, ব্লু ক্লিফ রেকর্ড।

তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ আছে। এগুলিকে বলে থেরমা। মনে করা হয়, এই ধর্মগ্রন্থগুলি (বা ধর্মীয় উপকরণগুলি ইত্যাদি) তান্ত্রিক গুরুদের দ্বারা এবং/অথবা অতিলৌকিক উপায়ে রচিত বা গুপ্ত রয়েছে। তান্ত্রিক গুরুরাই যখন প্রয়োজন বোধ করেন এগুলিকে প্রকাশ্যে আনেন। টেরটন নামে এক ধরনের গুরু থেরমা পুনরাবিষ্কার করেন। কিছু কিছু থেরমা গুহা বা ওই জাতীয় স্থানে লুকানো থাকে। কিছু থেরমাকে বলে ‘মানসিক থেরমা’। এগুলি টেরটনের মন থেকে ‘পুনরাবিষ্কৃত’ হয়। র্ন্যিং-মা শাখায় (ও বোন শাখায়) বিশাল থেরমা সাহিত্য রয়েছে। কথিত আছে, অনেক থেরমা ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা পদ্মসম্ভব। র্ন্যিং-মা শাখার এক বিশিষ্ট চরিত্র পদ্মসম্ভব। সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত থেরমা ধর্মগ্রন্থটি হল তথাকথিত "বার্দো থোদোল" নামে তিব্বতি মৃতের মই।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ।

প্রাচীন শাখাগুলির ধর্মগ্রন্থ

[সম্পাদনা]প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির ধর্মগ্রন্থসমূহের অনেকগুলি সংস্করণ এখনও পাওয়া যায়। তবে থেরবাদী সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণতম আনুশাসনিক গ্রন্থটি হল পালি আনুশাসনিক গ্রন্থাবলি। এটি পালি ভাষায় রক্ষিত। এছাড়াও সর্বাস্তিবাদ ও ধর্মগুপ্তক ধর্মগ্রন্থগুলিও পাওয়া যায়।

একজন বিশেষজ্ঞ পালি সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগ বা ধ্রুপদি যুগ হল পালি আনুশাসনিক গ্রন্থাবলি রচনাকাল থেকে মিলিন্দ পঞহ রচনাকাল (খ্রিস্টাব্দের শুরু) পর্যন্ত। এরপর কিছুকাল পালি ভাষার অধঃপতন চলতে থাকে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে বুদ্ধঘোষের সাহায্যে আবার পালি ভাষার নবজাগরণ ঘটে। এই পর্ব স্থায়ী হয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তৃতীয় পর্বটি মায়ানমারের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত এবং এর শেষাংশের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সাহিত্য যুক্ত। পালি সাহিত্য দেখুন।

প্রাচীন সম্প্রদায়গুলির ত্রিপিটকের যে অংশগুলির পাঠ এখনও পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে আগম। এর মধ্যে আছে সর্বাস্তিবাদ ও ধর্মগুপ্তকের গ্রন্থাবলি। ধর্মগুপ্তক আনুশাসনিক গ্রন্থের অংশ হিসেবে যা অনুমান করা হয় তা গান্ধারীয় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। বিনয় পিটক গ্রন্থের একাধিক প্রাচীন অংশ (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত) চীনা (মহাযান) আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থেরও অন্তর্গত।

বিনয়

[সম্পাদনা]বিনয় সাহিত্য প্রাথমিকভাবে সন্ন্যাস প্রথার সঙ্গে যুক্ত। যদিও ‘বিনয়’ কথাটি শব্দ হিসেবে ‘ধর্ম’ শব্দের বিপরীতে বসে। ‘ধর্ম-বিনয়’ বলতে বোঝায় ‘মতবাদ ও শৃঙ্খলা’। বিভিন্ন ধরনের ধর্মগ্রন্থ বিনয় সাহিত্যের অন্তর্গত। এগুলিতে সন্নাসের নিয়মাবলি ইত্যাদি লেখা আছে। এছাড়াও বিনয় সাহিত্যে মতবাদের ব্যাখ্যা, জীবনী, আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি এবং কিছু কিছু জাতক কাহিনিও আছে।

অন্যদিকে বিনয়ের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত বইটি হল প্রতিমোক্ষ। এটি থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে কোনো আনুশাসনিক গ্রন্থ নয়। কিন্তু প্রায় সব আনুশাসনিক গ্রন্থেই এটির কথা পাওয়া যায়।

ছয়টি বিনয় এখন পাওয়া যায়:

- থেরবাদ, পালি ভাষায় লেখা

- মূল-সর্বাস্তিবাদ, সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু সম্পূর্ণ বইটি পাওয়া যায় তিব্বতি অনুবাদে

- মহাসাঙ্ঘিক, সর্বাস্তিবাদ, মহীশাসিকা ও ধর্মগুপ্ত, ভারতীয় ভাষায় লেখা, কিন্তু শুধু চীনা অনুবাদেই পাওয়া যায়।

এছাড়াও একাধিক বিনয়ের অংশ বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়।

মহাসাঙ্ঘিকের লোকত্তরবাদী উপশাখার মহাবস্তু গ্রন্থটি সম্ভবত তাদের বিনয়ের প্রাক-লিখন। পরে সেটি আলাদা করা হয়। এটিতে নিয়মাবলির কথা নেই। বরং বুদ্ধের একটি বিস্তারিত জীবনী আছে। যেখানে স্তরে স্তরে তাঁর উন্নতির কথা বলা হয়েছে। মহাযান এই মতবাদকে বসুবন্ধুর দশভূমিকা সূত্রের পরিমার্জিত আকারে গ্রহণ করেছে।

সূত্র

[সম্পাদনা]সূত্র (পালি: “সুত্ত”) প্রধানত বুদ্ধ বা তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠ শিষ্যের কথোপকথন বলে ধরা হয়। এগুলির সবকটিকেই বুদ্ধবচন হিসেবে ধরা হয়। যদিও এগুলি ঠিক তাঁর দ্বারা কহিত নয়। বুদ্ধের কথোপকথনগুলিকে সম্ভবত ঠিক তিনি যেমনভাবে বলেছেন, তেমনভাবে সাজানো হয়েছে। এগুলির মধ্যে নয়টি প্রকৃত বুদ্ধবচন। পরবর্তীকালে বারোটিকে প্রকৃত বুদ্ধবচন বলে ধরা হয়েছে। সংস্কৃত রূপগুলি হল:

- সূত্র: গদ্য কথোপকথন, বিশেষত ক্ষুদ্রাকার ঘোষণামূলক কথোপকথন।

- গেয়: মিশ্র গদ্য ও কাব্যিক কথোপকথন। সংযুক্ত নিকায়ের সগাথাবগ্গ সঙ্গে তুল্য।

- ব্যাকরণ: ব্যাখ্যা। প্রশ্নোত্তরের আকারে কথোপকথন।

- গাথা: কাব্য।

- উদান: অনুপ্রাণিত বক্তৃতা।

- ইত্যুক্ত: ‘ভগবান এই বলেছেন’ বলে শুরু গ্রন্থ।

- জাতক: পূর্বজন্মের কাহিনি।

- অভুতধর্ম: অতিলৌকিক ঘটনাবলির প্রসঙ্গ।

- বৈপুল্য: ‘বিস্তারিত কথোপকথন’ অথবা (মহাযান গ্রন্থাবলির) ‘যা আনন্দপ্রদ’।

- নিদান: অবস্থা অনুসারে প্রদত্ত শিক্ষা।

- অবদান: ধর্মবিকাশের কাহিনি।

- উপদেশ: নির্দেশাবলি।

সব কটি প্রাপ্ত আগমে প্রথম নয়টি পাওয়া যায়। অন্য তিনটি যুক্ত হয়েছে অন্যান্য সূত্র থেকে। থেরবাদে এগুলি শুধু সুত্ত নয়, বরং সামগ্রিক শাস্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়। মহাযানেও একই ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে অবশ্য একটি এক ধরনের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এটিই সর্বাধিক পরিচিত শ্রেণিবিভাগ। এটি হল:

দীর্ঘ কথোপকথন

[সম্পাদনা]এই বইগুলির আকার ৯৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পালি দিঘ নিকায়ে ৩৪টি গ্রন্থ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাপরিনিব্বান সুত্ত ও ব্রহ্মজাল সুত্ত। চীনা অনুবাদে প্রাপ্ত ধর্মগুপ্তকের দীর্ঘাগমও পাওয়া যায়। এটিতে ৩০টি সূত্র আছে।

মাঝারি আকারের কথোপকথন

[সম্পাদনা]এগুলি হল অবশিষ্ট বিভিন আকারের সূত্র। পালি মঝঝিম নিকায়ে ১৫২টি সুত্ত আছে। সর্বাস্তিবাদের মধ্যমাগমে ২২টি সূত্র আছে। এগুলি চীনা অনুবাদে পাওয়া যায়।

সংযুক্ত কথোপকথন

[সম্পাদনা]বিষয়বস্তু, স্থান বা পাত্রের দ্বারা সংযুক্ত ছোটো ছোটো অনেক ধর্মগ্রন্থ এই তালিকাভুক্ত। পালি সংযুত্ত নিকায়ে ২৮০০টিরও বেশি সূত্র আছে। সর্বাস্তিবাদের সংযুক্তাগমে মাত্র ১৩০০টি সূত্র আছে। এগুলি চীনা অনুবাদে পাওয়া যায়।

সংখ্যায়িত কথোপকথন

[সম্পাদনা]পালি অঙ্গুত্তর নিকায়ে ২৩০০-এরও বেশি সূত্র আছে যেগুলি একই সংখ্যক মতবাদ-সংবলিত সূত্র। চীনা আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থে একটি একোত্তরাগম আছে। এটিকে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মহাসংঘিক শাখার গ্রন্থ মনে করেন।

বিবিধ গ্রন্থাবলি

[সম্পাদনা]সকল শাখায় এই বিভাগটি নেই। তবে পালি খুদ্দক নিকায়ে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বই আছে। যেমন:

- ধম্মপদ: বাণী ও দোহার সংকলন।

- উদান: অনুপ্রাণিত উপদেশের সংকলন। এগুলি পদ্যে রচিত এবং সচরাচর এগুলির একটি গদ্য ভূমিকা থাকে যাতে বাণীর প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়।

- সুত্ত নিপাত: পারায়ণবগ্গও অত্থকবগ্গ সহ সুত্ত নিপাতের কিছু অংশকে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ লিখিত আনুশাসনিক শাস্ত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করেন। পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলির অনেক বৈশিষ্ট্য, যেমন শিক্ষার সংখ্যায়িত তালিকা, বা জটিল মতবাদ-সংক্রান্ত শ্রেণিবিভাগগুলি এতে নেই।

- থেরগাথা ও থেরিগাথা: বুদ্ধের শিষ্যদের জীবনী। কাব্যে রচিত।

- জাতক: তথাকথিত ‘পূর্বজন্ম’-সংক্রান্ত কবিতা। এগুলিতে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এগুলি বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখায় জনপ্রিয়।

মূল ভাষা সহ অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত আকারে এই বইগুলির অনেকগুলিই পাওয়া যায়। যেমন, ধম্মপদের একটি পালি, তিনটি চীনা, একটি তিব্বতি ও একটি খোটানিজ সংস্করণ আছে।

অভিধর্ম

[সম্পাদনা]অভিধর্ম (পালি: অভিধম্ম) শব্দের অর্থ ‘অতিরিক্ত ধর্ম’। ৩৭টি বোধিপাক্ষিক-ধর্ম বা ৩৭টি বোধি জাগরণকারী বিষয়ের মতো শিক্ষার বিভিন্ন তালিকার থেকে এটি বিকাশিত হয়েছে। মতবাদ ও মতবাদগুলির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করাই অভিধর্ম সাহিত্যের কাজ।

থেরবাদী অভিধর্ম আছে পালি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে। থেরবাদী মঠগুলির বাইরে পালি অভিধর্ম ধর্মগ্রন্থগুলি বিশেষ পরিচিত নয়।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি সর্বাস্তিবাদী অভিধর্ম চীনা ও তিব্বতি শাখায় পাওয়া যায়। থেরবাদী অভিধম্ম সুসংরক্ষিত ও সুপরিচিত হলেও, মনে রাখা দরকার প্রাচীন অষ্টাদশ শাখাগুলির অনেকগুলিরই নিজস্ব অভিধম্ম সংকলন ছিল, যেগুলির পাঠ এক না হলেও রচনাপদ্ধতি একই ছিল।

সব শাখা অভিধর্মকে আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থ মনে করে না। উদাহরণস্বরূপ, সৌতান্তিক শাখা বিনয় ও সূত্রগুলিকেই আনুশাসনিক মনে করে। থেরবাদ অভিধম্ম মনে করে ধর্ম (অর্থাৎ, মতবাদ) চরম সত্য। কোনো কোনো শাখা তা মনে করে না। মনে করা হয়, এই অস্বীকার করার ব্যাপারটি মহাযানের উদ্ভবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

[সম্পাদনা]মিলিন্দ পঞহ সম্ভবত একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বি যেটি সচরাচর বুদ্ধবচন হিসেবে পরিগণিত হয় না। বইটি নাগার্জুন ও ইন্দো-গ্রিক রাজা মিনান্ডারের (পালি: মিলিন্দ) কথোপকথনের আকারে রচিত। বইটি মতবাদের একটি সংক্ষিপ্তসার। এতে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। পালি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলির একাধিক সংস্করণে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পালি ভাষায় একটি বিশাল ভাষ্যমূলক সাহিত্য রয়েছে যা আজও অনুবাদ করা হয়নি। এগুলির বেশিরভাগই বুদ্ধঘোষের রচনা বলে ধরা হয়। ভাষ্যগুলিরও ভাষ্য লেখা হয়েছে।

বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমাগ্গ বইটিও লিখেছিলেন। এটি থেরবাদ শাখার মতবাদ ও ধর্মানুশীলন পদ্ধতির নির্দেশিকা। একই ধরনের ক্ষুদ্রকায় একটি বই হল বিমুক্তিমাগ্গ।

ধ্যান সূত্রগুলি হল বৌদ্ধদের প্রাচীন ধ্যান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংগ্রহ। এগুলিতে সর্বাস্তিবাদ শাখা ও কিছু প্রাচীন মহাযান শাখার ধ্যানের শিক্ষা রয়েছে।

মহাযান ধর্মগ্রন্থ

[সম্পাদনা]ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সূত্রানুসারে শ্রেণীবিন্যস্ত কিছু সূত্রের তালিকার জন্য দেখুন মহাযান সূত্র।

প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থাবলি

[সম্পাদনা]এগুলি প্রজ্ঞা-বিষয়ক গ্রন্থ। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞার অর্থ, বাস্তবকে সত্যরূপে দেখার ক্ষমতা। এগুলিতে দার্শনিক মতবাদ বিশেষ নেই। বরং এখানে বাস্তবের প্রকৃতিকে সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে কূটাভাসের ব্যবহারের মাধ্যমে। মূল ধারণাটি একটি বিপ্লবাত্মক অভিন্নতাবাদ। এই পথে দেখার প্রত্যেকটি ভিন্নতাবাদী মত খণ্ডিত হয়েছে। তাই মতবাদটিকে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কোনটিই না বলে শূন্যতা বলা হয়। এই মতে কোনো মূলগতভাবে অপরিবর্তনশীল প্রকৃতি বলে কিছু নেই। প্রজ্ঞাপারমিতা একটি অক্ষরে প্রজ্ঞা চয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা অর্জনের কথা বর্ণনা করে: সংস্কৃত/পালি স্বরবর্ণ অ। এটি ভারতীয় বর্ণমালার প্রথম অক্ষর এবং কথ্য শব্দের সবচেয়ে নিরপেক্ষ/মৌলিক অক্ষর।

অনেক সূত্রই সংশ্লিষ্ট সূত্রের পঙ্ক্তি বা শ্লোকের সংখ্যার দ্বারা পরিচিত।

এডওয়ার্ড কোনজ, যিনি প্রায় সব কটি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, তিনি এই সাহিত্যের বিকাশকাল নিম্নিলিখিত পদ্ধতিতে চিহ্নিত করেছিলেন:

- খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দ – ১০০ খ্রিস্টাব্দ: রত্নগুণসমচয়গাথা ও অষ্টসাহারিকা (৮০০০ পঙ্ক্তি)

- ১০০ – ৩০০ খ্রিস্টাব্দ: ১৮,০০০, ২৫,০০০ ও ১০০,০০০ পঙ্ক্তি-বিশিষ্ট সূত্রের রচনাকাল। প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সম্ভবত এই সময় রচিত।

- ৩০০ – ৫০০ খ্রিস্টাব্দ: সংক্ষেপকরণের যুগ। এই সময় বিখ্যাত প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় ও একাক্ষর প্রজ্ঞাপারমিতা রচিত হয়।

- ৫০০ – ১০০০ খ্রিস্টাব্দ: এই যুগের রচনায় তান্ত্রিক প্রভাব দেখা যায়।

প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধধর্মের সবকটি মহাযান শাখাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক

[সম্পাদনা]সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক সূত্র রচিত হয় সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীকের মতে, বৌদ্ধধর্মের তিনটি যানশ্রাবকযান, প্রত্যেকবুদ্ধযান ও বোধিসত্ত্বযানপৃথক নয়, আসলে একই গন্তব্যে পৌঁছানোর একটিই পথ। এর আগের শিক্ষাগুলিকে কম সক্ষম সত্ত্বাদের সাহায্যের জন্য ‘দক্ষ পন্থা’ মনে করা হয়। এই গ্রন্থে বুদ্ধ প্রভুতরত্নের পুনরাগমনের কথা আছে। ইনি বহু যুগ আগে মারা গিয়েছিলে। বলা হয়, পরিনির্বাণের পর একজন বুদ্ধ অগম্য থাকেন না এবং তাঁর জীবৎকাল পূর্বজন্মের ফলে একটু বেশিই হয়। এই ধারণাটি এই গ্রন্থ থেকে না এলেও পরবর্তী ত্রিকায় মতবাদের ভিত্তি। পরবর্তীকালে এই ধারণা চীনের তিয়েন তাই, জাপানের তেন্ডা ও নিচিরেন শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়।

পূণ্যভূমি সূত্র

[সম্পাদনা]তিনটি প্রধান সূত্র এই বিভাগে পড়ে: সুখাবতীব্যূহ সূত্র বা বৃহত্তর পূণ্যভূমি সূত্র; অমিতাভ সূত্র বা ক্ষুদ্রকায় পূণ্যভূমি সূত্র; এবং অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্র বা কল্পনা সূত্র। এই গ্রন্থগুলিতে পশ্চিমা পূণ্যভূমির (যেখানে অমিতাভ বাস করেন) উৎপত্তি ও প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। বোধিসত্ত্ব রূপে অমিতাভ যে ৪৮টি প্রতিজ্ঞা করে একটি পূণ্যভূমি নির্মাণ করেছিলেন, সেই গ্রন্থগুলিতে তার তালিকা দেওয়া আছে। এই পূণ্যভূমিকে প্রাণীরা কোনো অসুবিধা ছাড়াই ধর্ম অনুশীলন করতে পারবেন। এই সূত্রগুলি বলে, সত্ত্বারা এখানে পবিত্রতা অনুশীলনের মাধ্যমে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারে। ধর্মানুশীলনের মধ্যে পড়ে অবিরাম অমিতাভের চিন্তা, তাঁর স্তব, গুণাবলির চিন্তন ও তাঁর নাম জপ। এই পূণ্যভূমি সূত্রগুলি ও ধর্মানুশীলন পদ্ধতিগুলিই পূণ্যভূমি বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। এই মতে অমিতাভের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস রেখে নির্বাণ লাভের কথা বলা হয়।

বিমলকীর্তি নির্দেশ সূত্র

[সম্পাদনা]এর প্রাচীনতম রূপটি রচিত হয়েছিল ১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। বোধিসত্ত্ব বিমলকীর্তি ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে এক সাধারণ মানুষের রূপে জন্ম নেন। কেউ কেউ এই সূত্রটিকে সাধারণ ধর্মানুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন মনে করেন। মতবাদের দিক থেকে এটি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের অনুরূপ। পূণ্যভূমি শাখাগুলির প্রভাবশালী ধারণা বুদ্ধক্ষেত্র এই সূত্রের উপজীব্য। চীন, জাপান ও কোরিয়া, যেখানে কনফুসীয় আদর্শের সঙ্গে এটি তুলনীয় সেখানে এই সূত্র বেশ জনপ্রিয়।

সমাধি সূত্র

[সম্পাদনা]প্রাচীনতম মহাযানী ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে সমাধি সূত্রগুলিতে ধ্যানের মাধ্যমে প্রাপ্ত চৈতন্যের চরম অবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এগুলির মাধ্যমে সম্ভবত প্রাচীন মহাযান মতবাদে ধ্যানের গুরুত্ব স্থাপিত হয়েছে। সমাধি সূত্রগুলির মধ্যে প্রত্যুৎপন্ন সূত্র ও সুরঙ্গম সমাধি সূত্র উল্লেখযোগ্য।

দোষস্বীকার সূত্র

[সম্পাদনা]ত্রিস্কন্ধ সূত্র ও সুবর্ণপ্রভাস সূত্র দোষস্বীকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সুবর্ণপ্রভাস সূত্র জাপানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেখানে এই সূত্রের চক্রবর্তো সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি জাপানি সম্প্রাটরা নিজেদের শাসনকে আইনসম্মত করার জন্য এবং সুশাসনের আদর্শ স্থাপন করার জন্য ব্যবহার করতেন।

অবতংসক সূত্র

[সম্পাদনা]এই বিশালাকার জটিল বইটির বিভিন্ন অংশ রয়েছে। এর মধ্যে দশভূমিকা সূত্র ও গণ্ডব্যূহ সূত্র উল্লেখযোগ্য। এটি তিনটি সংস্করণে পাওয়া যায় – দুটি চীনা ও একটি তিব্বতি। নতুন সূত্রগুলি এগুলির ফাঁকে ফাঁকে যুক্ত হয়েছে। মনে করা হয়, গণ্ডব্যূহ সূত্র থেকে এমন একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যার বিশেষত্ব ছিল বিরোচন এবং এই বিরোচন থেকেই মহাবিরোচন-অভিসম্বোধি তন্ত্রের জন্ম হয়। এই তন্ত্রটি শিঙ্গোন বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রধান ধর্মগ্রন্থের একটি বলে বিবেচিত হয় এবং চর্যা শ্রেণীর তন্ত্র হিসেবে তিব্বতি আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়। অবতংসক সূত্র কেগোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়। এই মতবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদটি হল সকম ধারণার ব্যাখ্যা।

তৃতীয় আবর্তন সূত্রাবলি

[সম্পাদনা]এই সূত্রগুলি মুখ্যত ‘বিজ্ঞপ্তি-মাত্র’ বা ‘কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক’ মতবাদ শিক্ষা দেয়। এগুলি যোগাচার সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত। সন্ধিনির্মোচন সূত্র (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) এই শ্রেণীর প্রাচীনতম বিদ্যমান সূত্র। গেলুগপা কর্তৃপক্ষের মতে এটিই এই শাখার একমাত্র সূত্র। এই সূত্রটি বুদ্ধের শিক্ষাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। একেই বলা হয়েছে ‘ধর্মচক্রের তিন আবর্তন’। প্রথম আবর্তনে এটি শ্রাবকদের আগম বর্ণনা করে। দ্বিতীয় আবর্তনে এটি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র সহ নিম্ন মহাযান সূত্রগুলি বর্ণনা করেছে। এবং সবশেষে এই সূত্রের অনুরূপ সূত্রগুলিকে তৃতীয় আবর্তনভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এই শ্রেণিবিভাগে প্রথম দুটি আবর্তবনকে সাময়িক বলা হয়েছে এবন সর্বশেষ শ্রেণীটিকে চরম সত্য বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটির অধিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই (‘নিতর্থ’)।

তথাগতগর্ভ শ্রেণীর সূত্রাবলি

[সম্পাদনা]বিশেষত তথাগতগর্ভ সূত্র, শ্রীমালাদেবী-সিংহনাদ সূত্র (শ্রীমালা সূত্র), অঙ্গুলিমালীয় সূত্র, অনুনত্ব-অপূর্ণত্ব-নির্দেশ সূত্র ও মহাযান মহাপরিনির্বাণ সূত্র (যেটি পালি মহাপরিনিব্বান সুত্তের থেকে প্রকৃতিগতভাবে আলাদা)। এই ধর্মগ্রন্থগুলি শিক্ষা দেয় যে প্রতিটি সত্ত্বার একটি তথাগতগর্ভ আছে। এটিকে বুদ্ধপ্রকৃতি, বুদ্ধবীজ বা বুদ্ধগর্ভও বলা হয়। এই বুদ্ধপ্রকৃতি, বুদ্ধসার বা বুদ্ধ-আদর্শ হল প্রতিটি সত্ত্বার এমন এক দিক যা বোধিপ্রাপ্ত হয়েই আছে। এটি সত্ত্বাদের নির্বাণলাভে সাহায্য করে। সর্বেশ্বরবাদ ও তুরীয়বাদের সমস্যার প্রতি এটি বৌদ্ধধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যুত্তরগুলির একটি। তথাগতগর্ভ মতবাদ পূর্ব এশীয় বৌদ্ধধর্মে বিশেষ প্রভাবশালী। পূর্ব এশীয় বৌদ্ধধর্মের সব কটি শাখায় এটি কোনো না কোনো আকারে বর্তমান।

বিখ্যাত লঙ্কাবতার সূত্র ৪র্থ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে রচিত হয়েছিল। এটি কখনও কখনও যোগাচার শিক্ষার “বিজ্ঞপ্তি-মাত্রা” শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যদিও ডি. টি. সুজুকি বলেছেন, লঙ্কাবতার স্পষ্টতই যোগাচারের পূর্ববর্তী এবং যোগাচার থেকে পৃথক।[২০] লঙ্কাবতার শিক্ষা দেয় “চিত্তমাত্রা” (কেবলমাত্র মন)। এটি যোগাচারের “বিজ্ঞপ্তি-মাত্রা” নয়।[note ৩] এছাড়া, লঙ্কাবতারের কেন্দ্রীয় বিষয় হল “আলয়বিজ্ঞান” ও “তথাগতগর্ভে”র সমতা। লঙ্কাবতারের কেন্দ্রীয় বার্তা হল “তথাগতগর্ভ” হল সেই যা বুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনটিকে অনুধাবন করতে এবং ব্যবহারিক জীবনে “পরাবৃত্তি” জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।[২১] যোগাচার শাখার শিক্ষকদের তথাগতগর্ভ মতবাদ অজ্ঞাত ছিল বা তাঁদের দ্বারা অবহেলিত হয়েছিল। লঙ্কাবতার সূত্র চ্যান ও জেন শাখাগুলিতে প্রভাবশালী।

সংকলিত সূত্রাবলি

[সম্পাদনা]এগুলি হল দুটি বৃহদায়তন সূত্র। এগুলি আসলে অন্যান্য সূত্রের সংকলন। মহারত্নকূট সূত্র ৪৯টি পৃথক গ্রন্থের এবং মহাসন্নিপাত সূত্র ১৭টি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের সংকলন। দুটি গ্রন্থ সংকলনের কাজই ৫ম শতাব্দীতে সমাপ্ত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। যদিও এগুলির কোনো কোনো অংশ প্রাচীনতর।

দেহান্তরণ সূত্রাবলি

[সম্পাদনা]এগুলির মধ্যে একাধিক সূত্র পড়ে যেগুলি অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে অবস্থানের পথে পরিচালনাকারী কার্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এগুলিতে প্রতিত্য-সমুৎপদ বা অধীনতামূলক সৃষ্টির বারোটি যোগসূত্রের মতবাদের ব্যাখ্যা।

শৃঙ্খলা সূত্রাবলি

[সম্পাদনা]এগুলি বোধিসত্ত্বদের আচরণবিধিমূলক আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এগুলির মধ্যে আছে কাশ্যপ-পরিবর্ত, বোধিসত্ত্ব-পরিমোক্ষ সূত্র ও ব্রহ্মজাল সূত্র।

নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপকারী সূত্রাবলি

[সম্পাদনা]বহু সংখ্যক সূত্র নির্দিষ্ট বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব এবং/অথবা তাঁদের পূণ্যভূমির (যেমন মঞ্জুশ্রী, ক্ষিতিগর্ভ, বুদ্ধ অক্ষোভ্য ও ভৈষজ্যগুরু বা চিকিৎসক বুদ্ধ) প্রকৃতি ও গুণাবলি বর্ণা করে।

প্রোটো-মহাযান সূত্রাবলি

[সম্পাদনা]২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আফগানিস্তানের গিলগিটের কাছে একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি বই ছিল অজিতসেন সূত্র। এই সূত্রটিকে মহাযান ও প্রাক-মহাযান ধারণার মিশ্রণ বলে মনে করা হয়। এটি এমন এক জগতের সূত্র যেখানে সন্ন্যাসবাদ ছিল সাধারণ নিয়ম। এই মতবাদ পালি সুত্তগুলির বৈশিষ্ট্য। এখানে শ্রবক (যাকে হীনযানও বলা হয়) বা অর্হৎত্বের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিদ্বেষভাবে অভাব রয়েছে। এই বিদ্বেষ সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র বা বিমলকীর্তি নির্দেশে প্রায়শই লক্ষিত হয়। যদিও এই সূত্রে সকল বুদ্ধক্ষেত্রগুলিকে একটি অর্হন্ত দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই সূত্রের নাম আবৃত্তি করলে সকল দুঃখ ও নরক থেকে সত্ত্বাদের মুক্ত করবে এবং এই বইয়ে কথিত ধ্যানপদ্ধতি অনুসারে ধ্যান করলে অনুশীলনকারী এক বুদ্ধের দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা পাবেন এবং তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এই ধরনের মত মহাযান সূত্রগুলির একটি বৈশিষ্ট্য।

বুদ্ধবচন ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

[সম্পাদনা]মহাযান মতের টীকা ও ব্যাখ্যামূলক সাহিত্য বিশালাকার। অনেক টীকাগ্রন্থকে শাস্ত্র বলা হয়। ‘শাস্ত্র’ শব্দটির দ্বারা মূলত একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থকে বোঝায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ‘শাস্ত্র’ বলতে কখনও কখনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বা সূত্রের টীকাকেও বোঝায়।

নাগার্জুন রচিত মূলমধ্যমিককারিকা হল মধ্যমিক দর্শনের একটি প্রভাবশালী গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মিল আছে। যদিও এটিকে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রগুলির টীকাগ্রন্থ বলা যায় না।

৯ম শতাব্দীর ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তিদেব দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন: বোধিচর্যাবতার গ্রন্থটি মহাযান মতের বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উল্লেখ্য, এটি চতুর্দশ দলাই লামার একটি প্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিতভাবে পূজানুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারপর ছয়টি পরিপূর্ণতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৯ম অধ্যায়টি হল মধ্যমিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সমালোচনা। শান্তিদেবের অপর গ্রন্থ শিক্ষাসমুচ্চয় মহাযান সূত্রের বিশাল গ্রন্থাবলি থেকে নির্বাচিত মতবাদের সংক্ষিপ্তসার। এর মধ্যে এমন কিছু মহাযান সূত্রের কথা আছে যেগুলি আজ আর পাওয়া যায় না। তাই শান্তিদেবের উদ্ধৃতি থেকেই শুধু সেগুলির কথা জানা যায়।

কথিত আছে, মহাযান যোগাচার উপসম্প্রদায়ের অসঙ্গ তুষিত স্বর্গে সরাসরি বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের কাছ থেকে অনেকগুলি গ্রন্থ পেয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধান্তবিভাগ, মহাযানসূত্রালঙ্কার, অভিসময়ালঙ্কার ইত্যাদি। কথিত আছে, তিনি নিজে রচনা করেন মহাযানসংগ্রহ, অভিধর্মসমুচ্চয় (অভিধর্ম ধারণার সারসংক্ষেপ, এটি বিশেষত তিব্বতের অনেক মহাযান উপসম্প্রদায়ের প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়েছিল) এবং যোগাচারভূমি (যদিও এটির রচয়িতা একাধিক ব্যক্তি)।

অসঙ্গের ভ্রাতা বসুবন্ধু যোগাচার মতের সঙ্গে যুক্ত অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিবভাবনির্দেশ, বিংশটিকা, ত্রিংশটিকা ও অভিধর্মকোষভাষ্য।

বৌদ্ধ ন্যায় ধারার এক উপসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত দিগনাগ কোন ধর্মগ্রন্থটি প্রামাণ্য সেটি বিচার করার চেষ্টা করেন। তিনি পরিণামসমুচ্চয় নামে একটি বই লেখেন। পরে ধর্মকীর্তি এই বইটির একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকার নাম পরিণামবার্তিকা।

অশ্বঘোষের মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র পূর্ব এশীয় বৌদ্ধধর্মে (বিশেষত চীনা হুয়া আন সম্প্রদায় এবং এর জাপানি রূপ কেগনে) বিশেষ প্রভাবশালী। অশ্বঘোষ একাধিক বিখ্যাত নাটকও রচনা করেছিলেন।

বজ্রযান ধর্মগ্রন্থ

[সম্পাদনা]বৌদ্ধ তন্ত্র

[সম্পাদনা]তিব্বতি কাংয়ুর প্রথায় মহাযান সূত্র সহ মূলসর্বাস্তিবাদ শাখার একাধিক বিনয়-সম্পর্কিত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যদিও এই শাখার বজ্রযান ধর্মগ্রন্থগুলিই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এগুলিকে বুদ্ধবচন বলে ধরে নেওয়া হয়। তিব্বতি কাংয়ুরে প্রায় ৫০০টি তন্ত্র রয়েছে। এগুলিতে বিস্তারিতভাবে অনুষ্ঠান ও ধ্যানের কথা বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালের তিব্বতি প্রথাটির একটি চতুর্মুখী শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায়:

ক্রিয়াতন্ত্র

[সম্পাদনা]ক্রিয়াতন্ত্র শ্রেণীটি একটি বৃহদায়তন উপশাখা। এটি খ্রিস্টীয় ২য় থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল। এগুলিতে অনুষ্ঠানগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি তন্ত্র একজন বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের উপর চরিত এবং অনেকগুলিই ধারণীর ভিত্তিতে রচিত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহামেঘ সূত্র, আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূল-কল্প, সুবাহু-পরিপ্রচ্ছ সূত্র ও অপরিমিতায়ুর্জ্ঞানহৃদয়ধারণী। এছাড়াও এই শ্রেণী প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সহ কিছু কিছু মহাযান ধর্মগ্রন্থ দেখা যায়। কোনো কোনো সংস্করণে তিপিটকের অন্তর্গত কিছু ধর্মগ্রন্থের পাঠও দেখা যায়।

চর্যাতন্ত্র

[সম্পাদনা]চর্যাতন্ত্র হল একটি ক্ষুদ্রায়তন শ্রেণী। এটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে রচিত হয়। এই তন্ত্র সম্পূর্ণত বুদ্ধ বিরোচনের পূজাকেন্দ্রিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রের সর্বাধিক পরিচিত উদাহরণ হল মহাবিরোচনাভিসম্বোধি তন্ত্র। এই গ্রন্থটির অপর নাম মহাবিরোচন সূত্র। এই ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতেই জাপানের সিংগন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

যোগতন্ত্র

[সম্পাদনা]যোগতন্ত্র শ্রেণীটিও বিরোচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সর্ব-তথাগত-তত্ত্ব-সংগ্রহ তন্ত্র ও সর্ব-দুর্গতি-পরিশোধন তন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সুরঙ্গমা সূত্র ও সুরঙ্গমা মন্ত্র যার থেকে এটি (শীতাতপত্র উষ্ণিষ ধারণী নামে পরিচিত) এসেছে, সেটিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ত্রিপিটক বিশেষজ্ঞ ভিক্ষু শ্রমণ সুয়ান হুয়ার সুরঙ্গমা মন্ত্র টীকা অনুসারে,[২২] সুরঙ্গমা মন্ত্র তূরীয়ভাবে ও আক্ষরিকভাবে সকল বৌদ্ধধর্মকে বহন করে এবং পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের (বিরোচন, অমিতাভ, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি; বিরোচন ও অক্ষোভ্য বুদ্ধের উপর অধিক গুরুত্ব সহ) উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেই সঙ্গে এই মন্ত্র তাঁদের অনুগামী ধর্মপাল এবং পুরুষ ও নারীরূপী ভয়াল দেবদেবীদের (যেমন বজ্রপাণি, ভয়ংকর মঞ্জুশ্রী, মহাকাল, তারা, পাণ্ডরবাসিনী, প্রকৃতি, উচুষ্মা অগ্নিমুণ্ড বজ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র রূপী শিব, বজ্রযোগিনীর রৌদ্রী-উমাপতি মূর্তি, নারায়ণ, গণপতি, বিভিন্ন ডাকিনী, নাগ রাজারা, যক্ষ রাজারা, রাক্ষস রাজারা, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবমণ্ডলীর বিভিন্ন ধর্মরক্ষকগণ) উপরেও গুরুত্ব আরোপ করে। সুরঙ্গমা মন্ত্র তান্ত্রিক প্রথার প্রধান ভয়ংকরী দেবী হলেন শীততাপত্র। ইনি তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের একটি রূপ।

অনুত্তর তন্ত্র

[সম্পাদনা]অনুত্তর তন্ত্র হল তন্ত্রের সর্বাপেক্ষা অগ্রণী শ্রেণী। অনুত্তরযোগ তন্ত্র নামে পরিচিত এই তন্ত্রে মানসিক পরিবর্তন ও কম আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগুলি আবার তথাকথিত পিতৃতন্ত্র ও মাতৃতন্ত্র নামে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

- প্রথমটি হল যোগোত্তর বা উচ্চপর্যায়ের মিলনকেন্দ্রিক তন্ত্র। এগুলিকে পিতৃতন্ত্র বা উপায় তন্ত্র বলা হয়। এগুলি অক্ষোভ্য ও তাঁর শক্তি মামকির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। গুহ্যসমাজ মন্ত্র এই শ্রেণীর তন্ত্র থেকে এসেছে। এই তন্ত্রগুলির রচনাকাল আনুমানিক ৮ম শতাব্দী।

- দ্বিতীয়ত প্রজ্ঞা বা মাতৃতন্ত্র যোগিনী তন্ত্র নামেও পরিচিত। এগুলির রচনাকাল ৮ম শতাব্দীর শেষভাগ। এখানেও অক্ষোভ্য কেন্দ্রীয় চরিত্র। যদিও এখানে তিনি ভয়ংকর হেরুক রূপে পূজিত। নারী চরিত্রগুলি এখানে অধিক গুরুত্ব পায়। তাঁরা এখানে পুরুষ চরিত্রগুলির সমান গুরুত্ব পান। ৮ম শতাব্দীতে সম্ভর তন্ত্র তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর অন্যান্য সদস্যগুলি হল হেবজ্র তন্ত্র (১০ম শতাব্দীতে রচিত)।

- কালচক্র তন্ত্র। এটিকে কখনও কখনও অদ্বয় তন্ত্রও বলা হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিকাশের অনেক পরবর্তী পর্যায়ে – ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে – এই তন্ত্র রচিত হয়। বৌদ্ধ তন্ত্রগুলি সাধারণত প্রাকৃত ও সন্ধ্যা ভাষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ‘ইঙ্গিতপূর্ণ’ বাকের মিশ্রণে রচিত হলেও, এটি ধ্রুপদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এখানেই প্রথম আদিবুদ্ধের শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ন্যিং মা শাখায় অনুত্তর তন্ত্র মহাযোগ নামে পরিচিত। এই শাখার একটি নিজস্ব তন্ত্র-সংগ্রহ রয়েছে যা অন্যান্য তিব্বতি শাখায় দেখা যায় না।

বজ্রযান সাহিত্যের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

[সম্পাদনা]সাধন হল একটি তান্ত্রিক আধ্যাত্মিক অনুশীলন গ্রন্থ, যা অনুশীলনকারীরা ব্যবহার করেন মূখ্যত মণ্ডল বা বিষেষ ইদম বা ধ্যানদেবতার জন্য। সাধনমালা হল সাধনগুলির সংকলন।

মহাসিদ্ধ নামে পরিচিত বজ্রযানের সুদক্ষ অনুশীলনকারীরা অনেক সময় তাঁদের শিক্ষা অনুভব সংগীতের আকারে ব্যাখ্যা করেন। এই ধরনের গানগুলিকে চর্যাগীতি বা চর্যাপদ বলা হয়। এগুলি এখনও পাওয়া যায়। দোহাকোষ হল দোহা গানের সংকলন। এগুলি ৯ম শতাব্দীতে যোগী সরহ রচনা করেছেন। তিব্বতি বৌদ্ধ যোগী মিলারেপার এক লক্ষ গান কাগয়ু শাখায় বেশ জনপ্রিয়।

তেরমা হল তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সংকলন। এগুলি পরবর্তীকালে আবিষ্কারের জন্য লুক্কায়িত রাখা আছে। পদ্মসম্ভব ও [য়েশে তোসাগয়াল]] অধিকাংশ তেরমা রচনা করে লুকিয়ে রাখেন। এছাড়াও মাচিগ লাবদ্রোন প্রমুখ ব্যক্তিরাও অনেকগুলি বই লুকিয়ে রাখেন। তেরমা সাহিত্যের সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ হল বরদো থোদোল। এটি তিব্বতি মৃতের গ্রন্থ নামেও পরিচিত। যিনি কোনো তেরমা খুঁজে পান তাঁকে বলা হয় তেরন।

দেব হের গণ পো রচিত হয় ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এটির রচয়িতা গোলো জোননুপেল (১৩৯২-১৪৮১) বলে মনে করা হয়। এটি সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের একটি ইতিহাস। সারা তিব্বতে প্রচলিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রথাগুলির উপর এই গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২৩]

নামতার বা আধ্যাত্মিক জীবনী হল জনপ্রিয় তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অন্য একটি শ্রেণী। অনুশীলনকারীদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পথ তাঁদের জীবনীর মাধ্যমে এই সব গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কূকই বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখেছেন। এগুলি তাঁর শিংগন বৌদ্ধধর্মের থেকে পৃথক।

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]- অভিধর্ম পিটক

- আগম (বৌদ্ধধর্ম)

- বুদ্ধবচন

- চীনা বৌদ্ধ অনুশাসন গ্রন্থাবলি

- গান্ধারীয় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীনতম বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি, যার কথা আমরা জানতে পেরেছি

- ঐতিহাসিক ভারতীয় গ্রন্থাবলির তালিকা

- সুত্তের তালিকা

- মহাযান সূত্রাবলি

- তিপিটক

- সূত্র

- সুত্ত পিটক

- তিব্বতি বৌদ্ধ অনুশাসন গ্রন্থাবলি

- বৌদ্ধধর্মের কালপঞ্জি

- ত্রিপিটক কোরিয়ানা

- বিনয় পিটক

- যান (বৌদ্ধধর্ম)

পাদটীকা

[সম্পাদনা]- ↑ It is therefore possible that much of what is found in the Suttapitaka is earlier than c. 250 BCE, perhaps even more than 100 years older than this. If some of the material is so old, it might be possible to establish what texts go back to the beginning of Buddhism and may include the substance of the Buddha's teaching, and in some cases, maybe even his words. How old is the Suttapitaka? Alexander Wynne, St John's College, 2003, p.22 (this article is available on the website of the Oxford Centre for Buddhist Studies: how old is the Suttapitaka?

- ↑ It would be hypocritical to assert that nothing can be said about the doctrine of earliest Buddhism ... the basic ideas of Buddhism found in the canonical writings could very well have been proclaimed by him [the Buddha], transmitted and developed by his disciples and, finally, codified in fixed formulas. J.W. De Jong, 1993: The Beginnings of Buddhism, in The Eastern Buddhist, vol. 26, no. 2, p. 25

- ↑ "The difference is this: According to the Vijnaptimatra, the world is nothing but ideas, there are no realities behind them; but the Cittamatra states that there is nothing but Citta, Mind, in the world and that the world is the objectification of Mind. The one is pure idealism and the other idealistic realism." The Lankavatara Sutra, A Mahayana Text, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1932, introduction p. xi.

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ Macmillan Encyclopedia of Buddhism (Volume One), page 142

- ↑ Bechert & Gombrich, World of Buddhism, Thames & Hudson, London, 1984, page 79

- ↑ Lyons, Martyn, Books: A Living History, J. Paul Getty Museum, 2011, page 33

- ↑ Lopez, Donald. Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sutra. 1998. p. 28

- ↑ Lopez, Donald. Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sutra. 1998. p. 28

- ↑ Lopez, Donald. Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sutra. 1998. p. 28

- ↑ Lopez, Donald. Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sutra. 1998. p. 29

- ↑ Skilton, Andrew. A Concise History of Buddhism. 2004. p. 83

- ↑ Lopez, Donald. Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sutra. 1998. p. 29

- ↑ Skilton, Andrew. A Concise History of Buddhism. 2004. p. 83

- ↑ Hsuan Hua. The Buddha speaks of Amitabha Sutra: A General Explanation. 2003. p. 2

- ↑ Hsuan Hua. The Buddha speaks of Amitabha Sutra: A General Explanation. 2003. p. 2

- ↑ For example, Honen, the founder of Japanese Puree Land, says that the writings of Shan-tao come from Amitabha Buddha and are of the same value as sutras. in: Eliot, Japanese Buddhism, Edward Arnold, London, 1935, page 6

- ↑ Skilling, Mahasutras, volume II, Parts I & II, Pali Text Society[১], Lancaster, 1997, pages 93f

- ↑ Conze, The Prajnaparamita Literature, Mouton, the Hague, 1960, page 72; Rgyud is Tibetan for tantra

- ↑ Journal of the Pali Text Society, volume XVI, pages 161f

- ↑ Skilling, Mahasutras, Volume II, Parts I & II, 1997, Pali Text Society, Lancaster

- ↑ "The University of Washington Early Buddhist Manuscripts Project"। www.ebmp.org। সংগ্রহের তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০০৮।

- ↑ Edward Craig। "Routledge encyclopedia of philosophy"। Awakening of Faith in the Mahayana Korean। সংগ্রহের তারিখ ৬ জুলাই ২০১১।

- ↑ Studies in the Langavatara Sutra, by D.T. Suzuki, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1930, p. 170

- ↑ The Lankavatara Sutra, A Mahayana Text", Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1932, introduction p. xvii.

- ↑ Buddhist Text Translation Society of the City of Ten Thousand Buddhas, 1981, Volume 1

- ↑ Source: the Tibetan and Himalayan Library (accessed: November 5, 2007)

গ্রন্থপঞ্জি

[সম্পাদনা]- The Rider encyclopedia of eastern philosophy and religion. London, Rider, 1989.

- Nakamura, Hajime. 1980. Indian Buddhism: A Survey with Bibliographical Notes. 1st edition: Japan, 1980. 1st Indian Edition: Delhi, 1987. ISBN 81-208-0272-1

- Skilton, Andrew. A concise history of Buddhism. Birmingham, Windhorse Publications, 1994.

- Warder, A. K. 1970. Indian Buddhism. Motilal Banarsidass, Delhi. 2nd revised edition: 1980.

- Williams, Paul. Mahayana Buddhism : the doctrinal foundations. London, Routledge, 1989.

- Zürcher, E. 1959. The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in early Medieval China. 2nd edition. Reprint, with additions and corrections: Leiden, E. J. Brill, 1972.

- Susan Murcott. The First Buddhist Women Translations and Commentary on the Therigatha, 1991.

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]- Online Dharma Libraries

- The Buddhist Text Translation Society

- Pali Canon in English translation (incomplete).

- Beyond the Tipitaka: A Field Guide to Post-canonical Pali Literature

- Bibliography of Indian Philosophy, Karl Potter; includes lists of available translations and known or estimated dates of composition of many Buddhist sutras.

- How old is the Suttapiṭaka? The relative value of textual and epigraphical sources for the study of early Indian Buddhism by Alexander Wynne, St John's College, Oxford University, 2003.

- History of early Buddhism in Sri Lanka, The Mahawansa ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২১ আগস্ট ২০০৮ তারিখে