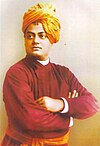

রামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণ পরমহংস | |

|---|---|

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ | |

| ব্যক্তিগত তথ্য | |

| জন্ম | গদাধর চট্টোপাধ্যায় ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ |

| মৃত্যু | ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ (বয়স ৫০) |

| ধর্ম | হিন্দুধর্ম |

| জাতীয়তা | ভারতীয় |

| দাম্পত্য সঙ্গী | সারদা দেবী |

| শিক্ষালয় | বেদান্ত |

| বংশ | দশনামী সম্প্রদায় |

| মন্দির | দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির |

| এর প্রতিষ্ঠাতা | রামকৃষ্ণ সংঘ |

| দর্শন | অদ্বৈত বেদান্ত, শাক্তবাদ |

| ধর্মীয় জীবন | |

| গুরু | ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী এবং অন্যান্য |

যাদের প্রভাবিত করেন | |

| Advaita |

|---|

| Part of a series on |

|

|

|

| হিন্দুধর্ম |

|---|

| ধারাবাহিকের অংশ |

|

রামকৃষ্ণ পরমহংস () (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ – ১৬ আগস্ট ১৮৮৬) পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়[১] । ঊনবিংশ শতকের এক প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু।[২] প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তার প্রচারিত ধর্মীয় চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।[৩][৪][৫] তারা উভয়েই বঙ্গীয় নবজাগরণের[৬] এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। [৭][৮] তাকে তার অনুসারীরা অবতার (ঐশ্বরিক অবতার) বলে মনে করেন।[৯]

রামকৃষ্ণ পরমহংস গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের এক দরিদ্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরে পৌরোহিত্য গ্রহণের পর বঙ্গীয় তথা ভারতীয় শক্তিবাদের প্রভাবে তিনি কালীর আরাধনা শুরু করেন।[১] তার প্রথম গুরু তন্ত্র ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিতত্ত্বজ্ঞা এক সাধিকা। পরবর্তীকালে অদ্বৈত বেদান্ত মতে সাধনা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন রামকৃষ্ণ। অন্যান্য ধর্মীয় মতে, বিশেষত খ্রিস্টীয় মতে সাধনা তাঁকে “যত মত, তত পথ” উপলব্ধির জগতে উন্নীত করে।[১] পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক গ্রামীণ উপভাষায় ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত তার ধর্মীয় শিক্ষা সাধারণ জনমানসে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বল্পশিক্ষিত হলেও রামকৃষ্ণ বাঙালি বিদ্বজ্জন সমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৭০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট তিনি হয়ে ওঠেন হিন্দু পুনর্জাগরণের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তৎসঙ্গে সংগঠিত করেন একদল অনুগামী, যাঁরা ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে তার কাজ চালিয়ে যান। এঁদেরই মধ্যে প্রধান শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।[১০]

১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ তার ধর্মীয় চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্যের জনসমক্ষে উপনীত করেন। বিবেকানন্দ যে বিশ্ব মানবতাবাদের বার্তা প্রেরণ করেন তা সর্বত্র সমাদৃত হয় এবং তিনিও সকল সমাজের সমর্থন অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু দর্শনের সার্বজনীন সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এরপর প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত সোসাইটি এবং ভারতে রামকৃষ্ণের ধর্মীয় সমণ্বয়বাদ ও “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য স্থাপনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা।[১০] রামকৃষ্ণ আন্দোলন ভারতের অন্যতম নবজাগরণ আন্দোলন রূপে বিবেচিত হয়।[১১] ২০০৮ সাল পর্যন্ত ভারত ও বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের মোট ১৬৬টি শাখাকেন্দ্র বিদ্যমান। এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বেলুড় মঠে অবস্থিত।[১২]

জীবনী

[সম্পাদনা]জন্ম ও শৈশব

[সম্পাদনা]

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় অবস্থিত কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালে এক দরিদ্র ধর্মনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম হয়। কামারপুকুর শহরের চাকচিক্য দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না এবং এখানে ধানের ক্ষেত, লম্বা-লম্বা তাল গাছ, রাজকীয় বটগাছ, কয়েকটি পুকুর এবং দুটি শ্মশান ছিল। তিনি ছিলেন পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মা চন্দ্রমণি দেবীর চতুর্থ ও শেষ সন্তান। কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তার পিতামাতার সম্মুখে বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। সন্তানসম্ভবা চন্দ্রমণি দেবী দেখেছিলেন শিবলিঙ্গ থেকে নির্গত একটি জ্যোতি তার গর্ভে প্রবেশ করছে। তার জন্মের অব্যবহিত পূর্বে গয়ায় তীর্থভ্রমণে গিয়ে ক্ষুদিরাম গদাধর বিষ্ণুকে স্বপ্নে দর্শন করেন। সেই কারণে তিনি নবজাতকের নাম রাখেন গদাধর।[১৩]

শৈশবে গদাই নামে পরিচিত গদাধর তার গ্রামবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অঙ্কন ও মাটির প্রতিমা নির্মাণে তার ছিল সহজাত দক্ষতা। যদিও প্রথাগত শিক্ষায় তার আদৌ মনোযোগ ছিল না। সেযুগে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাকে তিনি “চালকলা-বাঁধা বিদ্যা” (অর্থাৎ পুরোহিতের জীবিকা-উপার্জনী শিক্ষা) বলে উপহাস করেন এবং তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। তবে পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তার ঔদাসিন্য থাকলেও নতুন কিছু শিখতে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না।[১৪][১৫] গানবাজনা, কথকতা ও ধর্মীয় উপাখ্যান অবলম্বনে যাত্রাভিনয়ে তিনি অনায়াসে পারদর্শিতা অর্জন করেন।[১৬] তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী এবং গ্রাম্য পুরাণকথকদের কথকতা শুনে অতি অল্প বয়সেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন গদাধর।[১৭] মাতৃভাষা বাংলায় তার অক্ষরজ্ঞান ছিল;[১৮] কিন্তু সংস্কৃত অনুধাবনে সক্ষম হলেও সেই ভাষা তিনি বলতে পারতেন না।[১৯] পুরীর পথে কামারপুকুরে বিশ্রামরত সন্ন্যাসীদের সেবাযত্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিতর্ক মন দিয়ে শুনতেন গদাধর।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ছয়-সাত বছর বয়স থেকেই তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব তন্ময়তা দেখা দিত। একবার ধানক্ষেতের পথে চলতে চলতে আকাশে কালো মেঘের পটে সাদা বলাকার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত হন। পরবর্তীকালে তার সেই অবস্থাকে তিনি ব্যাখ্যা করেন এক অনির্বচনীয় আনন্দের অভিজ্ঞতারূপে।[১৬][২০] বাল্যকালে আরও কয়েকবার তার অনুরূপ ভাবতন্ময়তা দেখা দিয়েছিল – একবার দেবী বিশালাক্ষীর পূজার সময়, আরেকবার শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রায় শিবের চরিত্রাভিনয়কালে। দশ-বারো বছর বয়স থেকে এই ভাব তন্ময়তা তার নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[২১]

১৮৪৩ সালে পিতৃ বিয়োগের পর পরিবারের ভার গ্রহণ করেন তার অগ্রজ রামকুমার। এই ঘটনা গদাধরের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় জীবনযাপনের ইচ্ছা তার মনে দৃঢ় হয়। পিতার অভাব তাকে মায়ের খুব কাছে নিয়ে আসে; ঘরের কাজ ও গৃহদেবতার পূজাপাঠে তিনি অধিকতর সময় ব্যয় করতে থাকেন; আত্মমগ্ন হয়ে থাকেন ধর্মীয় মহাকাব্য পাঠে।[২২]

গদাধর যখন কিশোর, তখন তার পরিবারের আর্থিক সংকট দেখা দেয়। রামকুমার কলকাতায় একটি সংস্কৃত টোল খোলেন ও পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সালে দাদাকে পৌরোহিত্যে সহায়তা করার মানসে গদাধর কলকাতায় পদার্পণ করেন।[২৩]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পৌরোহিত্য

[সম্পাদনা]

১৮৫৫ সালে কলকাতার মাহিষ্য সমাজের এক ধনী জমিদারপত্নী রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করলে রামকুমার সেই মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন।[২৪] তখনকার ব্রাহ্মণ সমাজে নিম্নবর্ণীয়া গণ্য এক নারীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির হওয়া সত্ত্বেও সামান্য অনুরোধেই গদাধর সেই মন্দিরে চলে আসেন। তিনি ও তার ভাগনে হৃদয়রাম রামকুমারের সহকারী হিসাবে প্রতিমার সাজসজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ সালে রামকুমারের মৃত্যু হলে গদাধর তার স্থলাভিষিক্ত হন। মন্দিরে উত্তর-পশ্চিম আঙিনায় তাকে একটি ছোটো ঘর দেওয়া হয়। এই ঘরেই তিনি অতিবাহিত করেন তার অবশিষ্ট জীবন।[২৫] অনুমিত হয়, রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস, যিনি মথুরবাবু নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই গদাধরকে রামকৃষ্ণ নামটি দিয়েছিলেন।[২৬] অন্য মতে, এই নামটি তার অন্যতম গুরু তোতাপুরীর দেওয়া।

রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের ভাব তন্ময়তা বৃদ্ধি পায়। কালীকে তিনি মা ও বিশ্বজননী ভাবে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেন। এই সময় দেবীর প্রত্যক্ষ রূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তিনি। তার বিশ্বাস পাষাণপ্রতিমা জীবন্ত হয়ে অন্নগ্রহণ করতে শুরু করেন। পূজা করতে করতে দেবীর দর্শন না পেয়ে তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠতে থাকেন। রাত্রিকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে গিয়ে বস্ত্র ও উপবীত ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান করতেও শুরু করেন।[২৭] কেউ কেউ বলতে থাকেন যে তিনি পাগল হয়ে গেছেন, আবার কেউ বলেন তিনি ঈশ্বরের প্রেমে আকুল হয়েছেন।[২৮]

একদিন অস্থিরতার বশে তিনি সংকল্প করেন দেবীর দর্শন না পেলে জীবন বিসর্জন দেবেন। দেওয়াল থেকে খড়্গ তুলে নিয়ে তিনি গলায় কোপ বসাবেন, এমন সময় অকস্মাৎ সমগ্র কক্ষ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রথম মা কালী দর্শনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ,

| “ | সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূত জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!... ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল – কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র! – যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।[২৯][৩০][৩১] | ” |

উক্ত ঘটনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন। কি সাধারণ, কি দার্শনিক – সকল ক্ষেত্রেই বালকসুলভ আনুগত্য নিয়ে তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেন। রাণী রাসমণি ও তার জামাতা মথুরবাবু যদিও পরম স্নেহবশত তাকে তার ইচ্ছামতো পূজার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবুও তারা মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ ব্রহ্মচর্যজনিত কোনও দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। মথুরবাবু তার জন্য বারবণিতার বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু তাকে প্রলুব্ধ করার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। তিনি সেই দেহোপজীবিনীর মধ্যেও দিব্য মাতৃমূর্তি দর্শন করেন।[৩২][৩৩]

বিবাহ

[সম্পাদনা]

কামারপুকুরে গুজব রটে যায়, দক্ষিণেশ্বরে অতিরিক্ত সাধনা ও শ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল হয়ে গেছেন। মা ও মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর তার বিবাহদানের চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। তারা ভেবেছিলেন, বিবাহের পর সাংসারিক দায়-দায়িত্বের ভার গদাধরের কাঁধে চাপলে আধ্যাত্ম সাধনার মোহ তার কেটে যাবে – তিনি আবার স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফিরে আসবেন।[৩৪] শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহে আপত্তি তো করলেনই না, বরং বলে দিলেন কামারপুকুরের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে কন্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ১৮৫৯ সালে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা সারদার সঙ্গে তার শাস্ত্রমতে বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৩৫] শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন তেইশ। বয়সের এই পার্থক্য উনিশ শতকীয় গ্রামীণ বঙ্গসমাজে কোনও অপ্রচলিত দৃষ্টান্ত ছিল না। যাই হোক, ১৮৬০ সালের ডিসেম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৬৭ সালের মে মাসের আগে তাদের আর সাক্ষাৎ হয়নি।[৩৪][৩৫]

সাধনা

[সম্পাদনা]

বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় মন্দিরের কাজ গ্রহণ করেন। তবে ভাবতন্ময়তা কাটার পরিবর্তে তার অধ্যাত্ম-পিপাসা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান দূর করার জন্য তিনি নিম্নবর্ণীয়দের হাতে খাদ্যগ্রহণ, অন্ত্যজ পারিয়াদের (চাকর ও ঝাড়ুদার) সেবা করতে থাকেন।[৩৬][৩৭] স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাকে মাটির ঢেলার সঙ্গে মিশিয়ে তিনি বলতে শুরু করেন “টাকা মাটি, মাটি টাকা”। এবং অর্থকে লোষ্ট্রজ্ঞানে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। লোকে মনে করতে থাকেন, সত্যিই তিনি পাগল হয়ে গেছেন।[৩৭] কথিত আছে, এই অবস্থায় তিনি এতটাই সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিলেন, যে ঘুমন্ত অবস্থাতে কেউ মুদ্রা স্পর্শ করালে, তার দেহ সংকুচিত হয়ে আসত।[৩৮] তার শরীরে তীব্র দাহ উপস্থিত হল। তিনি নিদ্রারহিত হলেন। ফলে মন্দিরের কাজকর্ম তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। চিকিৎসকগণ আহূত হলেন। কিন্তু তাদের একজন বললেন যে রোগীর এই অবস্থার কারণ আধ্যাত্মিক উত্তেজনা। কোনও ঔষধ একে সুস্থ করতে সক্ষম নয়।[৩৯][৪০]

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তন্ত্রসাধনা

[সম্পাদনা]১৮৬১ সালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা এক যোগিনী দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। তার প্রকৃত নাম ছিল যোগেশ্বরী এবং বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি।[৪১] দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে তার জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না।[৪২] তবে তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞা ও তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনে সিদ্ধা।[৪৩][৪৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর কাছে তার ভাব। তন্ময়তা ও দৈহিক পীড়ার বর্ণনা দিলেন। ভৈরবী তাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে তিনি পাগল হয়ে যাননি; বরং আধ্যাত্মিক ‘মহাভাব’ তাকে আশ্রয় করেছে। এই মহাভাবের বশেই তিনি দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন।[৪৫] বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখালেন রাধা ও চৈতন্য মহাপ্রভুরও একই ভাব উপস্থিত হয়েছিল।[৪৬] ভৈরবী তার দৈহিক পীড়া অবসানের নিদানও দিলেন।[৪৭]

ভৈরবীর পথ নির্দেশনায় শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রমতে সাধনা শুরু করলেন। এই সাধনায় তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক পীড়ার উপশম হল।[৪৮][৪৯] ভৈরবীর সহায়তায় তিনি তন্ত্রোল্লেখিত ৬৪ প্রকার প্রধান সাধন অভ্যাস করলেন।[৪৫] জপ ও পুরশ্চরণের মতো মন্ত্রসাধনায় চিত্ত শুদ্ধ করে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ স্থাপন করলেন। তন্ত্র সাধনায় সাধারণত বামাচারের মতো ধর্মবিরোধী পন্থাও অভ্যাস করতে হয়; যার মধ্যে মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ, মদ্যপান ও যৌনাচারও অন্তর্ভুক্ত।[৪৫] শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার জীবনীকারগণের কথা থেকে জানা যায়, শেষোক্ত দুটি তিনি অভ্যাস করেননি, শুধুমাত্র সেগুলির চিন্তন করেই কাঙ্ক্ষিত সাধন ফল লাভ করেছিলেন।[৪৫] শ্রীরামকৃষ্ণ বামাচারকে একটি জ্ঞানমার্গ বলে উল্লেখ করলেও, অন্যদের এই পথে সাধন করতে নিষেধ করতেন।[৫০] পরে তার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাকে বামাচার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন, “(এই পথ) বড় কঠিন, ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়।”[৫১][৫২]

ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে কুমারী পূজা শিক্ষা দেন। এই পূজায় কোনও কুমারী বালিকাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়।[৩৫] এছাড়াও ভৈরবীর নির্দেশনায় শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ডলিনী যোগেও সিদ্ধ হন।[৪৫] ১৮৬৩ সাল নাগাদ তার তন্ত্রসাধনা সম্পূর্ণ হয়।[৫৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে মাতৃভাবে দেখতেন।[৫৪] অন্যদিকে ভৈরবী তাকে মনে করতেন ঈশ্বরের অবতার। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম সর্বসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেন।[৫৪] কিন্তু নানা লোকের কথা শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তার অবতারত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। যাই হোক, ভৈরবীর নিকট তন্ত্রসাধনা তার আধ্যাত্ম-সাধনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বিবেচিত হয়।[১][৫৫][৫৬]

বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনা

[সম্পাদনা]বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদনে পাঁচটি ভাবের উল্লেখ রয়েছে – শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।[৫৭] শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবগুলির কয়েকটি অভ্যাস করেন।[৫৮]

মা কালী দর্শন ও বিবাহের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুকালের জন্য রামকৃষ্ণ দাস্যভাবে সাধনা করেছিলেন। এই সময় তিনি হনুমানভাবে ভাবিত হয়ে রামচন্দ্রের আরাধনা করেন। এইসময় তার হাবভাব সকলই হনুমানের মতো হয়েছিল। তিনি কদলীভক্ষণ করতেন, অধিকাংশ সময় বৃক্ষশাখায় কাটাতেন, এমনকি বানরের মতো অস্থির চোখের দৃষ্টিও লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তার মেরুদণ্ডের নিচে সামান্য অংশও এই সময় লেজের মতো প্রসারিত হয়েছিল।[৫৯] দাস্যভাবে সাধনার সময় তিনি রামের পত্নী সীতাদেবীর দর্শন পান এবং সীতার সেই মূর্তি তার নিজদেহে অন্তর্হিত হতে দেখেন।[৫৮][৫৯]

১৮৬৪ সালে দেবী। প্রতিমায় মাতৃভাব আরোপ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বাৎসল্য ভাবের সাধনা করেন। এই সময় তিনি ‘রামলালা’ অর্থাৎ বালক রামচন্দ্রের একটি ধাতুমূর্তি পূজা করতেন। পরে তিনি বলেছিলেন, এই সময় তার হৃদয় মাতৃভাবে পূর্ণ হত। তার মধ্যে নারীর ভাব ফুটে উঠত এমনকি তার কথাবার্তা ও হাব ভাবও মেয়েলি আকার নিত। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন যে এই সময় তিনি ধাতু মূর্তিতেই জীবন্ত বালক রামচন্দ্রকে চাক্ষুষ করতেন।[৬০][৬১]

পরবর্তীকালে গোপিনী রাধার ভাব আরোপ করে কৃষ্ণের প্রেমিকরূপে মধুর ভাব সাধনা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ।[৫৮] এই প্রেম উপলব্ধি করার জন্য তিনি দীর্ঘকাল নারীর বেশে নিজেকে বৃন্দাবনের গোপিনী কল্পনা করেছিলেন। এই সাধনার অন্তে তার সবিকল্প সমাধি হয় – তিনি কৃষ্ণের সাথে আধ্যাত্মিক ভাবে মিলিত হন।[৬২]

নদিয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রবর্তক চৈতন্য ও নিত্যানন্দের জন্মস্থান ভ্রমণকালে তিনি ভাব চক্ষুতে দুই নৃত্যরত বালককে তার দেহে অন্তলীন হতে দেখেছিলেন।[৬২]

মাকালী দর্শনের পর তার শান্ত ভাব অর্জিত হয়েছিল বলেও জানা যায়।[৫৮]

তোতাপুরী ও বৈদান্তিক সাধনা

[সম্পাদনা]

১৮৬৪ সালে তোতাপুরী নামক জনৈক পরিব্রাজক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী তোতাপুরী ছিলেন জটাজুটধারী এক বিশালবপু উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী।[৩১] গুরুর নাম গ্রহণ করা শাস্ত্রমতে বারণ; তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ‘ল্যাংটা’ বা ‘ন্যাংটা’ বলে উল্লেখ করতেন।[৬৩] তোতাপুরী ‘নেতি নেতি’ দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ দর্শন করতেন। তার মতে সকলই ছিল মায়া। দেব-দেবীর মূর্তিপূজাকেও তিনি উপহাস করতেন। বিশ্বাস করতেন এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মে।[৬৪]

তোতাপুরী প্রথমে সকল জাগতিক বন্ধন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে সন্ন্যাস প্রদান করেন। অতঃপর তোতা তাকে অদ্বৈত তত্ত্ব শিক্ষা দেন –

| “ | নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। ... নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও।[৬৫][৬৬] | ” |

তোতাপুরীর সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মজীবনের চরম অবস্থা নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হন।[৬৭]

অদ্বৈত বেদান্তের নানা তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোতাপুরী এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রয়ে যান। তিনি বিদায় নিলে আরও ছয় মাস শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক ভাব তন্ময়তার জগতে অবস্থান করেন।[৬৮] শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অনুযায়ী, এরপর তিনি দেবী কালীর নিকট থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হন - “তুই ভাবমুখে থাক” (অর্থাৎ, সমাধি ও সাধারণ অবস্থার মুখে অবস্থান করে লোকশিক্ষা দান কর।) [৬৯]

খ্রিস্টমতে সাধনা

[সম্পাদনা]১৮৭৩ সালের শেষভাগ নাগাদ শম্ভুচরণ মল্লিক শ্রীরামকৃষ্ণকেবাইবেল পাঠ করে শোনালে তিনি খ্রিস্টীয় মতে সাধনা শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, এই সময় তার চিত্ত খ্রিস্টীয় ভাবে পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি কালীঘরে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। একদিন মেরিমাতার কোলে যিশু খ্রিস্টের চিত্রে তিনি জীবন্ত যিশুর দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন। তার ঘরে হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে পিতরকে ত্রাণরত যিশুর একটি চিত্র ছিল, সেটিতে তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ধূপারতি করতেন।[৬২][৭০]

সারদা দেবী

[সম্পাদনা]সেকালের প্রথা অনুযায়ী সতেরো-আঠারো বছর বয়স হওয়ার পর সারদা দেবী স্বামীগৃহে যাত্রা করলেন। স্বামী পাগল হয়ে গেছেন – এইরূপ একটি গুজব শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। আবার এও শুনেছিলেন, তার স্বামী একজন বিশিষ্ট সাধকে পরিণত হয়েছেন।[৭১]

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সময় ষোড়শী পূজার আয়োজন করেন। এই পূজায় তিনি সারদা দেবীকে দিব্য মাতৃকাজ্ঞানে পূজা নিবেদন করেছিলেন। তাকে দেবী কালীর পীঠে বসিয়ে পুষ্প ও ধূপদানে তার পূজা সম্পাদন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তিনি যে নারীমাত্রেই জগজ্জননীর রূপ দর্শন করেন, তার নিজের স্ত্রীও তার ব্যতিক্রম নয়। এমনকি তিনি রূপপোজীবিনী বারবণিতাদেরও মাতৃসম্বোধন করতেন।[৭২] দাম্পত্যজীবনে সারদা দেবীর মধ্যে মাতৃজ্ঞান করায় তাদের বিবাহ অসাধারণত্বে উন্নীত হয়।[৭৩]

সারদা দেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও দিন তাকে ‘তুই’ সম্বোধন করেননি। কখনও রূঢ়বাক্য প্রয়োগ বা তিরস্কারও করেননি।[৭৪]

সারদা দেবীকেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অনুগামী মনে করা হয়। তার শিষ্য ও ভক্তসমাজে সারদা দেবী ‘শ্রীমা’ বা ‘মাতাঠাকুরানী’ নামে পরিচিতা হন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তিনিই রামকৃষ্ণ আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপা হয়েছিলেন।[৭৫]

ব্রাহ্ম ও ভদ্রলোক সমাজে প্রভাব

[সম্পাদনা]

১৮৭৫ সালে প্রভাবশালী ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়।[৭৬][৭৭] কেশব খ্রিস্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তার বিচ্ছেদও ঘটেছিল। তিনি প্রথমে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছিলেন। পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বহুদেববাদ গ্রহণ করেন এবং তার সর্বধর্ম সমন্বয়, ঈশ্বরে মাতৃভাব আরোপ এবং ব্রাহ্ম ও বহুদেববাদের সম্মিলনের আদর্শে “নববিধান” প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৮] নববিধানের পত্রপত্রিকায় কেশব বেশ কয়েকবছর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলি প্রচারও করেছিলেন।[৭৯] এর ফলে বাঙালি ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণি, অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়গণ তার প্রতি আকৃষ্ট হন।[৮০][৮১]

কেশবচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো অন্যান্য ব্রাহ্মগণও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত শুরু করেন, ও তার মতের অনুগামী হয়ে পড়েন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ১৮৭১ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নিময়িত তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রথম ইংরেজিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করেন। ১৯৭৯ সালে থেইস্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ পত্রিকায় দ্য হিন্দু সেইন্ট নামে প্রকাশিত সেই জীবনী জার্মান ভারতবিদ ম্যাক্স মুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করে।[৭৯] এছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য ব্রাহ্মদের বক্তৃতা ও নিবন্ধ থেকেও বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম ও ভক্তির বাণী বাঙালি সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং বহু হিন্দুধর্মত্যাগী যুবককে ধর্মের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হয়।[৭৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গেও ধর্মবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যালাপ হয়েছিল।[৭৬] তবে ব্রাহ্মসমাজে তার মত ও ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতাও অনেকে করেছিলেন। তার সমাধি অবস্থাকে তারা স্নায়ুদৌর্বল্য বলে উপহাস করেন।[৭৬] ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তার অবতারত্ব অস্বীকার করেছিলেন।[৮২]

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কলকাতার শিক্ষিত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার জীবদ্দশাতেই পণ্ডিত-বিদ্বজ্জন মহলের গণ্ডী টপকে তার ধর্মীয় চিন্তা ধারণা ও উপদেশের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বাংলার বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমনকি বাংলার বাইরেও। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের কাজ বিশেষ কিছুই সাধিত হয়নি।[৭৯] ব্রাহ্মসমাজ ও নবোত্থিত হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে বাংলার নব জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব অবিস্মরণীয়।[৬][৭]

সেই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশ্চাত্য গুণগ্রাহীদের অন্যতম ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের তদনীন্তন অধ্যক্ষ ডক্টর ডব্লিউ ডব্লিউ হেস্টি।[৮৩] শ্রেণিকক্ষে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ রচিত দ্য এক্সকারসন কবিতাটিতে ব্যবহৃত "ট্র্যান্স" শব্দটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে হলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাওয়া আবশ্যক। তার এই কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ দক্ষিণেশ্বরে যান। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন।[৭৯]

ভক্ত ও শিষ্য

[সম্পাদনা]

১৮৭৯ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নিজের প্রধান শিষ্যদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎ হয়। এঁদের অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। কেউ আবার ছিলেন একান্তই নাস্তিক; নিছক কৌতূহলের বশেই তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ এঁদের সকলের মধ্যেই গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং এঁরা সকলেই তার অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। প্রবল যুক্তিবাদী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তার ‘কান মলে’ দেওয়ার জন্য; কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন।[৮৪] তার অননুকরণীয় ধর্মপ্রচারের ভঙ্গি অনেক সংশয়বাদী ব্যক্তির মনেও দৃঢ় প্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।[৭৫]

তার প্রধান শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখনীয়:

- গৃহস্থ শিষ্য – মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার সেন প্রমুখ;

- ত্যাগী বা সন্ন্যাসী শিষ্য – নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), শশীভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) প্রমুখ।

- এছাড়া নারী ভক্তদের একটি ছোটো অংশও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এঁদের মধ্যে গৌরী মা ও যোগীন মা উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ কেউ মন্ত্রদীক্ষার মাধ্যমে তার থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তবে তপস্যার বদলে শহরে অবস্থান করে নারী সমাজের সেবাতেই তাদের উৎসাহিত করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।[৮৫]

তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতে শুরু করেন - “কি মহারাজা কি ভিখারি, কি পত্রিকাকার কি পণ্ডিত, কি শিল্পী কি ভক্ত, কি ব্রাহ্ম কি খ্রিস্টান কি মুসলমান, সকল মতের সকল পেশার আবালবৃদ্ধ বণিতা”।[৮৬][৮৭] জীবনীকারদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন খুবই মিশুকে ও তুখোড় আলাপচারী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে বলে যেতে পারতেন – নিজের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা, নানা গল্প; খুব সাধারণ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে চলতেন বেদান্তের দুর্বোধ্য তত্ত্ব; রসিকতা, গান বা অন্যদের নকল করারও মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদেও পিছপা হতেন না। সকল শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত টেনে রাখতেন তার কাছে।[৮৮][৮৯]

কিছু সন্ন্যাসী শিষ্য থাকলেও, তিনি সকলকে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে বলতেন না।[৯০] আবার ত্যাগী শিষ্যদের সন্ন্যাস জীবনের জন্য প্রস্তুত করার মানসে তাদের জাতি নির্বিশেষে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করার নির্দেশ দিতেন। এঁদের তিনি সন্ন্যাসী জীবনের প্রতীক গৈরিক বস্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষাও দান করেছিলেন।[৮৯]

শেষ জীবন

[সম্পাদনা]

তার গলা থেকে প্রথম রক্তক্ষরণ অগস্ট ১৮৮৫। ডাক্তারি ভাষায় এর নাম ‘ক্লার্জিম্যানস থ্রোট’। প্রখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাকে দেখেন ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ এবং পরের মাসে (১২ অক্টোবর) নিয়মিত চিকিৎসা শুরু করেন। তারই সিদ্ধান্ত, রোগটা ক্যানসার, কবিরাজি ভাষায় রোহিণী রোগ। কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে তাকে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা সংকটজনক হলে ১১ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ তারিখে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় কাশীপুরের এক বিরাট বাগানবাড়িতে।[৯১] ২৫ মার্চ ১৮৮৬ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. জে এম কোটস এসেছিলেন তাকে দেখতে। বিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন ৬ এপ্রিল ১৮৮৬।

এই সময় তার শিষ্যগণ ও সারদা দেবী তার সেবাযত্ন করতেন। চিকিৎসকগণ তাকে কথা না বলার কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে তিনি অভ্যাগতদের সঙ্গে ধর্মালাপ চালিয়ে যান।[৮০] কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্বে বিবেকানন্দকে তিনি বলেছিলেন,[৯১] “আজ তোকে যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছি। এই শক্তির সাহায্যে তুই জগতের অশেষ কল্যাণ করতে পারবি। কাজ শেষ হলে আবার স্বস্থানে ফিরে যাবি।” এও কথিত আছে বিবেকানন্দ তার অবতারত্ব সম্পর্কে সন্ধিহান হলে তিনি বলে ওঠেন, “যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই রামকৃষ্ণ...”[৯২] তার শেষের দিনগুলিতে তিনি বিবেকানন্দকে ত্যাগী শিষ্যদের দেখাশোনার ভার অর্পণ করে যান।[৯১]

শেষ দিন

[সম্পাদনা]রবিবার ১৫ অগস্ট ১৮৮৬, কাশীপুরে শ্রাবণের শেষ দিনে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাতের পায়েস খেতে আগ্রহ করেন। কিন্তু ওই দিনেই ঠাকুরের সেই বিখ্যাত উক্তি—‘‘ভিতরে এত ক্ষিধে যে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাই, কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।’’

শেষের সেই দিনে খিচুড়ি নিয়েও বিশেষ গোলযোগ। সেবকদের জন্য শ্রীমা যে খিচুড়ি রাঁধছিলেন, তার নিচের অংশ ধরে গেল। বিকেলের দিকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় ভক্ত শশী (পরবর্তী কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) কয়েক মাইল দৌড়ে গিয়ে ডা. নবীন পালকে ধরে নিয়ে এলেন।

প্রায় রাত ন’টা , হঠাৎ ঠাকুরের সমাধি। নরেন সবাইকে ‘হরি ওঁ তৎসৎ’ কীর্তন করতে বললেন। সমাধি ভঙ্গ হল রাত প্রায় এগারোটায়। সেবক শশীর ইংরেজিতে রাখা নোট অনুযায়ী, ‘পুরো এক গ্লাস পায়েস পান করেন।’ তার পর ঠাকুর নাকি বলেন, ‘আঃ শান্তি হল। এখন আর কোনও রোগ নেই।’

স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের শেষ মুহূর্তের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গিয়েছেন—‘‘একটা বাজিলে অকস্মাৎ তিনি একপাশে গড়াইয়া পড়েন। তাঁহার গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হইতে থাকে। নরেন তাড়াতাড়ি তাঁহার পা লেপে ঢাকিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিয়া যান। এ দৃশ্য তিনি সহিতে পারিতেছিলেন না। নাড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমরা সকলে ভাবিলাম, উহা সমাধি।’’

সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাইপো রামলালকে খবর দেওয়া হল। রামলাল এসে বলল, ‘ব্রহ্মতালু গরম আছে, তোমরা একবার কাপ্তেন উপাধ্যায়কে খবর দাও।’ তিনি তাড়াতা়ড়ি এসে বললেন, মেরুদণ্ডে গব্যঘৃত মালিশ করলে চৈতন্যোদয় হবে। তিন ঘণ্টার বেশি মালিশ করেও কোনও ফল হল না।

১৬ অগস্ট সকালবেলায় ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার কাশীপুরে আসেন। অভেদানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী, ডা. সরকার ‘‘বেলা দশ ঘটিকায় এসে নাড়ি দেখে বলেন, ঠাকুরের প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে।’’

ডাক্তার সরকারের দিনলিপি, ‘‘খাওয়াদাওয়ার পর প্রথমে ডাফ স্ট্রিটে যাই এক রোগিণীকে দেখতে, তারপর পরমহংসের কাছে। তিনি মৃত। গত রাত্রে একটার সময় তার দেহাবসান হয়েছে, He was lying on the left side legs drawn up, eyes open, mouth partly open,...।’’

কাশীপুর মহাশ্মশানের উদ্দেশে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল বিকেল ছ’টার পর। [৯৩] কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের শ্মশান ঘাটের একটি ঐতিহাসিক রেজিস্টার থেকে রামকৃষ্ণ-দেহাবসানের নথিপত্রের ছবি বেলুড়ের সংগ্রহশালায় দান করতে চলেছেন। [৯৪]

স্বামী প্রভানন্দ তার ‘শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা’ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৯৪) সরকারি নথি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

রাম কিষ্টো প্রমোহংশ ৪৯ কাশিপুর রোড্, বয়স ৫২ মৃত্যু তারিখ- ১৫ আগস্ট ১৮৮৬ সেক্স-পুরুষ, গতি ব্রাহ্মণ পেশা- ‘প্রিচার’ মৃত্যুর কারণ-গলায় আলসার কে রিপোর্ট করেছেন-জি সি ঘোষ, বন্ধু

সংক্ষেপিত ‘জি সি ঘোষ’ নামটি পূর্বনাম গোপালচন্দ্র ঘোষ (সুর)।

মিশনের যাত্রারম্ভ

[সম্পাদনা]তার প্রয়াণের পর বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে বরাহনগরে একটি পোড়ো বাড়িতে ওঠেন এবং গৃহী শিষ্যদের অর্থসাহায্যে প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা।[৭৫]

উপদেশ

[সম্পাদনা]

লোকশিক্ষক হিসাবে রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। গ্রাম্য বাংলায় ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে দেওয়া তার উপদেশাবলি জনমানসে বিস্তার ব্যপকভাবে বিস্তার করেছিল।[১] ঈশ্বর-উপলব্ধিই তিনি মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে মনে করতেন।[৯৫] শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, কাম ও অর্থই একমাত্র মানুষকে ঈশ্বরের পথ হতে বিচ্যুত করে; তাই “কাম-কাঞ্চন” বা “কামিনী-কাঞ্চন” ত্যাগের পথই তার কাছে ছিল ঈশ্বরের পথ।[৯৬] জগৎকে তিনি ‘মায়া’ বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে জগতের অন্ধকার শক্তি ‘অবিদ্যা মায়া’ (অর্থাৎ, কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি) মানুষকে চেতনার সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনে। এই মায়া মানুষকে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে। অন্যদিকে সৃষ্টির আলোকময় শক্তি ‘বিদ্যা মায়া’ (অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক গুণাবলি, জ্ঞান, দয়া, শুদ্ধতা, প্রেম ও ভক্তি) মানুষকে চৈতন্যের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যায়।[৯৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্মমত অভ্যাস করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন সকল মতই একই ঈশ্বরের পথে মানুষকে চালিত করে।[৯৮] তিনি ঘোষণা করেন “যত্র জীব তত্র শিব” অর্থাৎ, যেখানেই জীবন, সেখানেই শিবের অধিষ্ঠান। “জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা” – তার এই উপদেশ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের পাথেয় হয়েছিল।[৯৯] 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে তার ধর্মভাবনার মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এটিই।

প্রভাব

[সম্পাদনা]

রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।[১০০] রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হল স্বামী বিবেকানন্দের স্থাপন করা প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির একটি। এটি স্থাপিত হয়েছে ১৮৯৭ সালে। স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণকার্য, গ্রাম ব্যবস্থাপনা, আদিবাসী কল্যাণ, প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে রামকৃষ্ণ মিশন একাধিক শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামাঙ্কিত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯২৩ সালে স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (বেদান্ত সোসাইটি)। ১৯২৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েক জন বিক্ষুব্ধ সদস্য স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ সারদা মঠ। ১৯৭৬ সালে স্বামী নিত্যানন্দ স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন। ১৯৫৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভগিনী সংগঠন হিসেবে স্থাপিত হয় শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন।[১০০] ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ও বঙ্গীয় নবজাগরণে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। ম্যাক্স মুলার, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, শ্রীঅরবিন্দ ও লিও টলস্টয় মানবসমাজে রামকৃষ্ণ পরমহংসের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রাঞ্জ ডোরাক (১৮৬২–১৯২৭) ও ফিলিপ গ্লাসের শিল্পকর্মে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব দেখা যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রতি" কবিতাটি লিখেছিলেন:[১০১]

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা;

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে

নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি

সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।।

রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রধান অতিথি। এই অনুষ্ঠানে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের অবদান সম্পর্কে নিজের উচ্চ ধারণার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতায় বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মশতবর্ষ উৎসবও চলছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তার ব্যক্তিত্বের বিশালতা বোঝা যায় আপাত-বিরোধী সাধনপদ্ধতিগুলির অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে। আর তার মনের সরলতা পুরোহিত ও যাজকশ্রেণীর আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যকে চিরকালের জন্য ম্লান করে দিয়েছে।"[১০২]

মূল্যায়ন

[সম্পাদনা]রামকৃষ্ণ পরমহংসের ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও তার সাধনা, বিশেষত তন্ত্র ও মধুর ভাব সাধনা বিশিষ্ট দার্শনিক তথা বিদ্বজ্জন কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি, যা চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে মৃত্যুবৎ, তাও বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও গবেষকের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। রোম্যাঁ রোলাঁ, সুধীর কক্কর, নরসিংহ শীল, জেফরি কৃপাল, অ্যালান রোনাল্ড, ডক্টর জিন ওপেনশ, সোমনাথ ভট্টাচার্য, কেলি অ্যান রাব ও জে এস হলে প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সব ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এই ব্যাখ্যা অনেকক্ষেত্রেই বিতর্কিত। তার ব্যক্তিত্ব ও ধর্মমত, যা রামকৃষ্ণ মিশনের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের মূলভিত্তি, তার পর্যালোচনা করেছেন লিও শ্নাইডারম্যান, ওয়াল্টার জি নিভাল, সাইরাস আর প্যাঙ্গবর্ন ও অমিয় পি সেন।

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Smart, Ninian (১৯৯৮)। The World’s Religions (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge। পৃষ্ঠা ৪০৯।

- ↑ Georg, Feuerstein (২০০২)। The Yoga Tradition। Motilal Banarsidass। পৃষ্ঠা p.600।

- ↑

Clarke, Peter Bernard (২০০৬)। New Religions in Global Perspective। Routledge। পৃষ্ঠা p.209।

The first Hindu to teach in the West and founder of the Ramakrishna Mission in 1897, Swami Vivekananda,[...] is also credited with raising Hinduism to the status of a world religion.

- ↑

Jeffrey Brodd (২০০৩)। World Religions: A Voyage of Discovery। Saint Mary's Press। পৃষ্ঠা p.275।

In 1897 Swami Vivekananda returned to India, where he founded the Ramakrishna Mission, and influential Hindu organization devoted to education, social welfare, and publication of religious texts.

অজানা প্যারামিটার|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ Smith, Bardwell L. (১৯৭৬)। Hinduism: New Essays in the History of Religions। Brill Archive। পৃষ্ঠা p.93।

- ↑ ক খ

Miller, Timothy (১৯৯৫)। America's Alternative Religions। SUNY Press। পৃষ্ঠা pp.174–175। আইএসবিএন 9780791423974।

…Bengalis played a leading role in the wider Hindu renaissance, producing what can be termed the Bengali "Neo-Vedantic renaissance"

- ↑ ক খ Pelinka, Anton (২০০৩)। Democracy Indian Style। Transaction Publishers। পৃষ্ঠা pp.40–41। আইএসবিএন 9780765801869।

The Bengali Renaissance had numerous facets including the spiritual (Hindu) renaissance, represented by the names of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, the combination of spiritual, intellectual, and political aspects…

অজানা প্যারামিটার|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ Bhattacharyya, Haridas (১৯৭৮)। "Part IV : Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance"। The Cultural Heritage of India। University of Michigan: Ramakrishna Mission, Institute of Culture। পৃষ্ঠা p.650।

- ↑ Jackson, Carl T. (১৯৯৪)। Vedanta for the West। Indiana University Press। পৃষ্ঠা p.78। আইএসবিএন 9780253330987।

- ↑ ক খ Dehsen, Christian D. Von (১৯৯৯)। Philosophers and Religious Leaders। পৃষ্ঠা p.159। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ Cyrus R. Pangborn। "The Ramakrishna Math and Mission"। Hinduism: New Essays in the History of Religions। পৃষ্ঠা p.98।

- ↑ "Belur Math"। ২০০৮-১২-০৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১০-২৬।

- ↑ "The Birth of Ramakrishna"। Ramakrishna and His Disciples। পৃষ্ঠা p.13।

- ↑

Transformation of Ramakrishna। পৃষ্ঠা p.70।

The point to be made is that we are not dealing with an uneducated or ignorant ecstatic. Rather, because of his intelligence, his interest, his own study and his subsequent contact with Hindus of all schools of thought, we should realize that we are dealing with a well versed Hindu thinker who, because of the ecstatic nature of his religious experience, refused to be bound in and restricted by what he viewed as dry, rationalistic requirements of systematic discourse.

- ↑ Bhawuk, Dharm P.S. (ফেব্রুয়ারি ২০০৩)। "Culture's influence on creativity: the case of Indian spirituality"। International Journal of Intercultural Relations। Elsevier। 27 (1): pp. 1–22।

Scholars have called him "the illiterate genius"

- ↑ ক খ Isherwood, Christopher (১৯৭৪)। Ramakrishna and His Disciples। Advaita Ashrama। পৃষ্ঠা p. 28।

- ↑ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.33।

- ↑ Saradananda, Swami। The Great Master। পৃষ্ঠা p.59।

- ↑ Nikhilananda, Swami (১৯৪২)। "Chapter 20 — RULES FOR HOUSEHOLDERS AND MONKS"। The Gospel of Ramakrishna। ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

During my boyhood I could understand what the Sadhus read at the Lahas' house at Kamarpukur, although I would miss a little here and there. If a pundit speaks to me in Sanskrit I can follow him, but I cannot speak it myself.… The realization of God is enough for me. What does it matter if I don't know Sanskrit?

- ↑ Swami Nikhilananda (১৯৪৪)। The Gospel of Sri Ramakrishna। Ramakrishna Math, Chennai। পৃষ্ঠা p. 4।

- ↑ Neevel। Transformation of Sri Ramakrishna। পৃষ্ঠা p.70।

- ↑ Neevel। Transformation of Sri Ramakrishna। পৃষ্ঠা p.68।

- ↑ "The Boyhood of Ramakrishna"। Ramakrishna and His Disciples। পৃষ্ঠা p.37।

- ↑ Amiya P. Sen, "Sri Ramakrishna, the Kathamrita and the Calcutta middle Classes: an old problematic revisited" Postcolonial Studies, 9: 2 p 176

- ↑ Isherwood, Christopher (১৯৭৪)। Ramakrishna and his Disciples। Advaita Ashrama। পৃষ্ঠা pp. 55–57।

- ↑ Life of Sri Ramakrishna, Advaita Ashrama, Ninth Impression, December 1971, p. 44

- ↑ "Chapter I"। Kathamrita। 2। ৫ জুন ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

When I [Ramakrishna] was in that state, everything blew away from me as if by the cyclone of Aswin. No indication of my previous life remained! I lost external awareness! Even my dhoti fell off, so how could I care for the sacred thread? I said to him, ‘If you once experience that madness for the Lord, you will understand.’

- ↑ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.37।

- ↑ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৬৫

- ↑ Isherwood, Christopher (১৯৬৫)। Ramakrishna and his Disciples। পৃষ্ঠা pp. 65।

- ↑ ক খ Nikhilananda, Swami (১৯৪২)। "Chapter 1 — Introduction"। The Gospel of Ramakrishna। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

- ↑ Gupta, Mahendranath। "section 17"। Kathamrita। ১৭ মে ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

I used to cry uttering, ‘Mother, Mother’ in such a way that people would stand to watch me. At this state of mine someone brought a prostitute and made her sit in my room to tempt me and to cure me of my madness. She was a pretty woman with attractive eyes. I ran out of the room uttering, ‘Mother, Mother.’ And shouting for Haladhari, I said, ‘Brother, come and see who has entered in my room.’ I told about it to Haladhari and all others. In this state I used to weep uttering, ‘Mother, Mother’ and say to Her crying, ‘Mother, save me. Mother, purify me so that my mind may not go from the right to the wrong.’

- ↑ Isherwood, Christopher (১৯৭৪)। Ramakrishna and his Disciples। Advaita Ashrama। পৃষ্ঠা p. 66–70।

- ↑ ক খ Nair, K. K. (২০০৭)। Sages Through Ages। 3। AuthorHouse। পৃষ্ঠা p.13।

- ↑ ক খ গ Sil, Divine Dowager, p. 42

- ↑ Yale, John (২০০৬)। What Religion Is। Kessinger Publishing। পৃষ্ঠা p.219। আইএসবিএন 9781425488802।

- ↑ ক খ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.42।

- ↑ J. N. Farquhar। Modern Religious Movements in India। পৃষ্ঠা pp.195।

- ↑ Isherwood, Christopher (১৯৭৪)। Ramakrishna and his Disciples। Advaita Ashrama। পৃষ্ঠা p. 84।

- ↑ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.39।

- ↑ Isherwood, p. 89

- ↑ Isherwood, p. 89–90

- ↑ The Gospel of Sri Ramakrishna, Introduction ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে

- ↑ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.43–44।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Neevel, p. 74-75

- ↑ Jestice, Phyllis G. (২০০৪)। Holy People of the World: A Cross-cultural Encyclopedia। ABC-CLIO। পৃষ্ঠা p.723।

- ↑ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.43।

- ↑ Romain Rolland, p. 22–37

- ↑

Jean Varenne (১৯৭৭)। Yoga and the Hindu Tradition। University of Chicago Press। পৃষ্ঠা p.151।

we know that certain Tantric practices, condemned as shockingly immoral, are aimed solely at enabling the adept to make use of the energy required for their realization in order to destroy desire within himself root and branch

অজানা প্যারামিটার|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ Isherwood, p. 76, "I tell you, this is also one of the paths -- though it's a dirty one. There are several doors leading into a house -- the main door, the back door, and the door by which the sweeper enters to clean out dirt. So, this too, is a door. No matter which door people use, they get inside the house, all right. Does that mean you should act like them, or mix with them?"

- ↑ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৮৬-৮৭, পৃষ্ঠা ১০৮৫

- ↑ "Chapter II"। Kathamrita। 2।[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

- ↑ Isherwood, p. 101

- ↑ ক খ Rolland, Romain (১৯২৯)। "The Two Guides of Knowledge"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা pp.22–37।

- ↑

Richards, Glyn (১৯৮৫)। A Source-book of modern Hinduism। Routledge। পৃষ্ঠা p.63।

[Ramakrishna] received instructions in yogic techniques which enabled him to control his spiritual energy.

- ↑

Transformation of Ramakrishna। পৃষ্ঠা p.70।

Ramakrishna's practice of tantra played a important role in Ramakrishna's transformation from the uncontrollable and self-destructive madman of the early years into the saintly and relatively self-controlled—if eccentric and ecstatic—teacher of the later years.

- ↑ Nikhilananda, Swami (১৯৪২)। "ADVICE TO HOUSEHOLDERS"। The Gospel of Sri Ramakrishna। পৃষ্ঠা p.115। ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ ডিসেম্বর ২০০৮।

- ↑ ক খ গ ঘ

Neevel, Walter G (১৯৭৬)। "The Transformation of Ramakrishna"। Hinduism: New Essays in the History of Religions। পৃষ্ঠা p.72–83। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ ক খ Isherwood, p. 70–73

- ↑ Isherwood, p. 197–198.

- ↑ Nikhilananda, Swami। "Introduction"। The Gospel of Sri Ramakrishna। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

- ↑ ক খ গ Parama Roy, Indian Traffic: Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India Berkeley: University of California Press, 1998

- ↑ "Tota Puri"। Ramakrishna and His Disciples। পৃষ্ঠা p.116।

- ↑ Harding, Elizabeth U. (১৯৯৮)। Kali: The Black Goddess of Dakshineswar। Motilal Banarsidass। পৃষ্ঠা p.263।

- ↑ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, সাধকভাব, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১৬৭-৬৮

- ↑ The Great Master, p. 255.

- ↑ Roland, Romain The Life of Ramakrishna (1984), Advaita Ashram

- ↑ "For six months in a stretch, I [Ramakrishna] remained in that state from which ordinary men can never return; generally the body falls off, after three weeks, like a mere leaf. I was not conscious of day or night. Flies would enter my mouth and nostrils as they do a dead's body, but I did not feel them. My hair became matted with dust." Swami Nikhilananda, Ramakrishna, Prophet of New India, New York, Harper and Brothers, 1942, p. 28.

- ↑ Isherwood, Christopher। "Tota Puri"। Ramakrishna and his Disciples। পৃষ্ঠা p.123।

- ↑ Ramakrishna Mission Singapore (এপ্রিল ২০০৭)। "Lay Disciples of Ramakrishna"। Nirvana। Ramakrishna Mission, Singapore। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ ডিসেম্বর ২০০৮।

- ↑ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.52–53।

- ↑ Rolland, Romain (১৯২৯)। "The Return to Man"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা p.59।

- ↑ Isherwood, Ramakrishna and His Disciples, pp. 144-146.

- ↑ Sri Ramakrishna Math (১৯৮৪)। "Her Devotee-Children"। The Gospel of The Holy Mother Sri Sarada Devi। পৃষ্ঠা p.xx।

- ↑ ক খ গ

Leo Schneiderman (Spring, 1969)। "Ramakrishna: Personality and Social Factors in the Growth of a Religious Movement"। Journal for the Scientific Study of Religion। London: Blackwell Publishing। 8: 60–71। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - ↑ ক খ গ Rolland, Romain (১৯২৯)। "Ramakrishna and the Great Shepherds of India"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা pp.110–130।

- ↑

Farquhar, John Nicol (১৯১৫)। Modern Religious Movements in India। পৃষ্ঠা p. 194।

About 1875, Keshab Chandra Sen made his acquaintance and became very interested in him (Ramakrishna).

অজানা প্যারামিটার|publsher=উপেক্ষা করা হয়েছে (|publisher=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ Y. Masih (২০০০)। A Comparative Study of Religions। Motilal Banarsidass। পৃষ্ঠা pp.198–199।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Mukherjee, Dr. Jayasree (মে ২০০৪)। "Sri Ramakrishna's Impact on Contemporary Indian Society"। Prabuddha Bharatha। ২০০৮-০৯-২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৯-০৪।

- ↑ ক খ Muller, Max (১৮৯৮)। "Râmakrishna's Life"। Râmakrishna his Life and Sayings। পৃষ্ঠা pp.56–57।

- ↑ Debarry, William Theodore (১৯৮৮)। Sources of Indian Tradition: From the Beginning to 1800। Stephen N. Hay। Columbia University Press। পৃষ্ঠা p. 63। আইএসবিএন 9780231064156। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ Mukherjee, Dr. Jayasree (মে ২০০৪)। "Sri Ramakrishna's Impact on Contemporary Indian Society"। Prabuddha Bharatha। ২০০৮-০৯-২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৯-২২।

Another contemporary scholar described Ramakrishna as "an illiterate priest, crude, raw, unmodern and the commonest of the common. … He respected women, in the only way open to Indians, by calling them ‘mother’, and avoiding them.… He would allow non-Brahmins to be initiated. … Yet, and this is the tragedy of the situation, with all the help of the dynamic personality of Swami Vivekananda, Paramahamsa Deb’s influence has not succeeded in shaking our social foundations. A number of people have been inspired, no doubt, but the masses have not trembled in their sleep."

- ↑ Joseph, Jaiboy (002-06-23)। "Master visionary" (English ভাষায়)। The Hindu। ২০০৯-০৮-০৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ 2008-10-09। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - ↑ Chetanananda, swami। They Lived with God। পৃষ্ঠা p.110।

- ↑ "No, no. You must stay in this city and work here. You have done enough tapasya. Now use this life for the service of women." Chetanananda, Swami (১৯৮৯)। They Lived with God। St. Louis: Vedanta Society of St. Louis। পৃষ্ঠা pp.163।

- ↑ Rolland, Romain (১৯২৯)। "The Call of disciples"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা pp.131–142।

- ↑

Sen, Amiya P. (জুন ২০০৬)। "Sri Ramakrishna, the Kathamrita and the Calcutta middle classes: an old problematic revisited"। Postcolonial Studies। 9 (2): p.165–177।

the author of the Kathamrita offers information about a great variety of people with very different interests converging at Dakshineswar. There are, for instance, childless widows, young school-boys (K1: 240, 291; K2: 30, 331; K3: 180, 185, 256), aged pensioners (K5: 69-70), Hindu scholars or religious figures (K2: 144, 303; K3: 104, 108, 120; K4: 80, 108, 155, 352), men betrayed by lovers (K1: 319), people with suicidal tendencies (K4: 274-275), small-time businessmen (K4: 244), and, of course, adolescents dreading the grind of samsaric life (K3: 167).

- ↑ Chakrabarti, Arindam (November, 1994)। "The dark mother flying kites : Sri ramakrishna's metaphysic of morals"। Sophia। Springer Netherlands। 33 (3): pp.14–29। ডিওআই:10.1007/BF02800488। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য)[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ] - ↑ ক খ Rolland, Romain (১৯২৯)। "The Master and his Children"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা pp.143–168।

- ↑

Rolland, Romain (১৯২৯)। "The Master and his Children"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা pp.143–168।

What will you gain by renouncing the world? Family life is like a fort. It is easier to fight the enemy from within the fort than from without. You will be in a position to renounce the world when you can bestow three-fourths of your mind on God, but not before." , "What is the necessity of giving up the world altogether? It is enough to give up the attachment to it.

- ↑ ক খ গ Rolland, Romain (১৯২৯)। "The River Re-Enters the Sea"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা pp.201–214।

- ↑

"Cossipore and the Master"। The Life of Swami Vivekananda : By His Eastern and Western Disciples। I। Mayavati: Advaita Ashrama। জুলাই ২০০৬। পৃষ্ঠা p.183।

Naren thought, "The Master has said many a time that he is an Incarnation of God. If he now says in the midst of the throes of death, in this terrible moment of human anguish and physical pain, 'I am God Incarnate', then I will believe."

- ↑

Rolland, Romain (১৯২৯)। "The River Re-Enters the Sea"। The Life of Ramakrishna। পৃষ্ঠা pp.201–214।

The final moments before his death were described by Sashi (Swami Ramakrishananda) as follows,"On that last night Ramakrishna was talking with us to the very last... He was sitting up against five or six pillows, which were supported by my body, and at the same time I was fanning him...Narendra took his feet and began to rub them and Ramakrishna was talking to him, telling him what he must do. "Take care of these boys", he repeated again and again... Then he asked to lie down. Suddenly at one o'clock he fell towards one side, there was a low sound in his throat... Narendra quickly laid his feet on the quilt and ran downstairs as if he could not bear it. A doctor who was feeling his pulse saw that it had stopped... We all believed that it was only Samadhi. Suddenly, at two minutes past one, a thrill passed through the Master's body, making the hair stand on end... The Master entered into Samadhi. It was Mahasamadhi, for never more did he return to the mortal plane..."

- ↑ "Last Days"।

- ↑ Kathamrita, 1/10/6

- ↑ Jackson, pp. 20-21.

- ↑ Neevel, p. 82.

- ↑ Cohen, Martin (২০০৮)। "Spiritual Improvisations: Ramakrishna, Aurobindo, and the Freedom of Tradition"। Religion and the Arts। BRILL। 12 (1-3): pp. 277–293(17)। ডিওআই:10.1163/156852908X271079।

- ↑ Y. Masih (২০০০)। A Comparative Study of Religions। Motilal Banarsidass। পৃষ্ঠা p.207।

- ↑ ক খ Beckerlegge,Swami Vivekananda's Legacy of Service pp.1–3

- ↑ Ramakrishna-Vivekananda Center of New York. (1996). Sri Ramakrishna Tributes ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২২ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে.

- ↑ Katheleen M O'Connell. Utsav-Celebration: Tagore’s Approach to Cultivating the Human Spirit and the Study of Religion.

গ্রন্থপঞ্জি

[সম্পাদনা]- বাংলা

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৮৬-৮৭

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৬০

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৯৬৩

- শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী, স্বামী তেজসানন্দ সংকলিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২

- ইংরেজি

- Bhattacharyya, Somnath। "Kali's Child: Psychological And Hermeneutical Problems"। Infinity Foundation। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৩-১৫।

- Chetanananda, Swami (১৯৯০)। Ramakrishna As We Saw Him। St. Louis: Vedanta Society of St Louis। আইএসবিএন 978-0916356644।

- Gupta, Mahendranath (১৯৮৫)। The Gospel of Sri Ramakrishna। Ramakrishna-Vivekananda Center। আইএসবিএন 978-0911206012। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Hixon, Lex (১৯৯৬)। Great Swan: Meetings With Ramakrishna। Burdett, N.Y: Larson Publications। আইএসবিএন 0-943914-80-9।

- Paul Hourihan। Ramakrishna & Christ, the Supermystics: New Interpretations। Vedantic Shores Press। আইএসবিএন 1-931816-00-X।

- Isherwood, Christopher (১৯৮০)। Ramakrishna and His Disciples। Hollywood, Calif: Vedanta Press। আইএসবিএন 0-87481-037-X। (reprint, orig. 1965)

- Jeffrey J. Kripal (১৯৯৫)। Kali's Child: The Mystical and the Erotic in the Life and Teachings of Ramakrishna। University of Chicago Press।

- ম্যাক্স মুলার। Ramakrishna: His Life and Sayings। Advaita Ashrama। আইএসবিএন 81-7505-060-8।

- Olson, Carl (১৯৯০)। The Mysterious Play of Kālī: An Interpretive Study of Rāmakrishna। American Academy of Religion (Scholars Press)। আইএসবিএন 1-55540-339-5।

- Rajagopalachari, Chakravarti (১৯৭৩)। Sri Ramakrishna Upanishad। Vedanta Press। এএসআইএন B0007J1DQ4।

- Ramaswamy, Krishnan (২০০৭)। Invading the Sacred: An Analysis of Hinduism Studies in America। Delhi, India: Rupa & Co। আইএসবিএন 978-8129111821। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Rolland, Romain (১৯২৯)। Life of Ramakrishna। Vedanta Press। আইএসবিএন 978-8185301440।

- Saradananda, Swami (২০০৩)। Sri Ramakrishna and His Divine Play। St. Louis: Vedanta Society। আইএসবিএন 978-0916356811। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Saradananda, Swami (১৯৫২)। Sri Ramakrishna The Great Master। Sri Ramakrishna Math। এএসআইএন B000LPWMJQ। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - Satyananda Saraswati। Ramakrishna: The Nectar of Eternal Bliss। Devi Mandir Publications। আইএসবিএন 1-877795-66-6।

- Torwesten, Hans (১৯৯৯)। Ramakrishna and Christ, or, The paradox of the incarnation। The Ramakrishna Mission Institute of Culture। আইএসবিএন 978-8185843971।

- Ananyananda, Swami (১৯৮১)। Ramakrishna: a biography in pictures। Advaita Ashrama, Calcutta। আইএসবিএন 978-8185843971।

- Tyagananda, Swami। "Kali's Child Revisited or Didn't Anyone Check the Documentation?"। Infinity Foundation। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৩-১৫।

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]- The Gospel of Sri Ramakrishna

- Ramakrishna Kathamrita literally, The Nectar of Ramakrishna’s Words

- Ramakrishna, His Life and Sayings by Max Müller

- My Master ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে- from Vivekananda's 1896 Lectures on Ramakrishna

- Works of Ramakrishna and Swami Vivekananda

- Official website of the Headquarters of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission

- Direct Disciples of Sri Ramakrishna