11. Arrondissement (Paris)

Arrondissement municipal von Paris | |

|---|---|

| |

| Koordinaten | 48° 51′ 27″ N, 2° 22′ 43″ O |

| Höhe | 35 m (33–59 m) |

| Fläche | 3,67 km² |

| Einwohner | 139.983 (1. Jan. 2022) |

| Bevölkerungsdichte | 38.143 Einwohner/km² |

| INSEE-Code | 75111 |

| Postleitzahl | 75011 |

| Website | mairie11.paris.fr |

| Gliederung | |

| Quartiers |

|

Das 11. Pariser Arrondissement, das Arrondissement de Popincourt, ist eines von 20 Pariser Arrondissements. Es liegt – angrenzend an das alte historische Zentrum – auf der rechten Seine-Seite im Osten der Stadt. Die Zusatzbezeichnung Popincourt bezieht sich auf ein Dorf, dass früher auf seinem Territorium lag und im Zug der Stadt-Expansion im 19. Jahrhundert eingemeindet wurde. Der Bezirk ist der am dichtesten besiedeltste, galt lange als traditionelles Arbeiterviertel und ist heute von unterschiedlichen Gentrifizierungs-Auswirkungen geprägt.

Geographische Lage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das 11. Arrondissement liegt auf dem rechten Seineufer. Es grenzt im Osten an das 20., im Westen an das 10. und 3., im Norden an das 19. und im Süden an das 12. Arrondissement. Ausgehend vom Place de la Bastille in seiner Südwestecke, wird es im Westen begrenzt von den Boulevards Beaumarchais, des Filles du Calvaire und du Temple, im Norden von der Rue du Faubourg du Temple, im Osten von Boulevard de Belleville, Boulevard de Menilmontant und Boulevard de Charonne und im Süden von der Rue du Faubourg Saint-Antoine.[1]

Markante Punkte des Arrondissements sind vor allem die drei Plätze Place de la Bastille (im Südwesten), Place de la République (im Nordwesten) und Place de la Nation (im Südosten). Alle drei liegen an den Bezirksgrenzen, so dass es sich deren Fläche mit den jeweils benachbarten Arrondissements teilt. Ein weiterer markanter Punkt ist der bekannte Friedhof Père-Lachaise. Er liegt im 20. Arrondissement, grenzt allerdings in Teilen – am Boulevard de Menilmontant – direkt an das 11. Arrondissement an. Zentrale Durchgangsstraße ist der Boulevard Voltaire. Vom Place de la Republique verläuft er diagonal in südöstlicher Richtung und stößt dort auf den Place de la Nation. Zusammen mit den aufgeführten Begrenzungsstraßen im Süden und Osten verbindet er die drei für das Selbstverständnis der französischen Hauptstadt wichtigen Plätze in Form eines flachen Dreiecks.[1]

Eine wichtige Schneise in Süd-Nord-Richtung ist der – vom Place de la Bastille ausgehende – Boulevard Richard-Lenoir. Er folgt dem Verlauf des (im Bereich des 11. Arrondissements überbauten) Canal Saint-Martin und wird durch den Boulevard Jules Ferry fortgesetzt. Wichtige Straßen in West-Ost-Richtung sind die Rue Oberkampf im nördlichen Abschnitt und die Rue de la Roquette im südlichen Abschnitt. Die Bebauung ist großteils von engen, vergleichsweise dicht bewohnten Altstadtquartieren geprägt (siehe auch Abschnitt „Demografie“). Die Topografie ist im Wesentlichen flach, vor allem im Nordosten – in Richtung 20. Arrondissement bzw. Belleville – jedoch auch von leicht ansteigendem Terrain gekennzeichnet.[1]

Geografisch wie soziografisch zählt das 11. Arrondissement zu den östlichen, stärker proletarisch geprägten Pariser Bezirken; von seiner Lage her ist es Teil der Übergangszone zwischen dem historischen Zentrum und den am östlichen Stadtrand gelegenen Quartieren im 19. und 20. Arrondissement. Der Bezirk ist – wie alle Pariser Bezirke – in vier Quartiere unterteilt. Ein historisches Quartier, dass wegen seiner Arrondissement-übergreifenden Lage bei der Aufteilung in die heutigen Quartiere keine Berücksichtigung gefunden hat, ist das Faubourg de Saint-Antoine nördlich der gleichnamigen Straße. Diese Vorstadt (= Faubourg) kennzeichnete früher das Viertel der Möbelpolsterer und spielte in den revolutionären Erhebungen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert eine prominente Rolle.[2]

Im Unterschied zum Gros der zwanzig Pariser Arrondissements wartet der von Migranten sowie einer Kleine-Leute-Bewohnerschaft geprägte Bezirk kaum mit überragenden Sehenswürdigkeiten auf. Geprägt wird der Charakter des Bezirks eher von Einrichtungen wie dem international renommierten Musikclub Bataclan sowie kleineren Parks wie Maurice Gardette, de la Roquette und Emile Gallé.[1]

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das östlich-nordöstlich des Marais gelegene Gebiet war bis ins Mittelalter hinein ungenutztes, zum Teil von Baumbeständen geprägtes Brachland. Eine strukturelle Veränderung stellte sich erst ab dem Hochmittelalter ein, als zu den bereits etablierten Handelsrouten in Richtung Norden (vor allem der Rue Saint-Denis und ihrer später angelegten Fortsetzung, der Rue du Faubourg Saint-Denis) weitere Routen in Richtung Ost und Nordost hinzukamen. Flankierend zu der Erschließung des Marais sowie dem Gebiet der Templersiedlung (3. und 4. Arrondissement) entstanden im Umfeld der expandierenden Stadt neue Vorstädte und Dörfer.[3]

Prägend für das Gebiet des 11. Arrondissements waren vor allem drei davon: der Faubourg du Temple im Nordbereich des heutigen Bezirks, der Faubourg Saint-Antoine an seinem südlichen Ende sowie eine Ansiedlung mit dem Namen Popincourt in der Mitte.[3] Der Faubourg du Temple entwickelte sich entlang der alten Straße zum „Temple“, also zur Kommende der Tempelritter im heutigen 3. Arrondissement. Die Besiedlung dieses Terrains setzte im 16. Jahrhundert ein. Die an der Grenze zwischen 10. und 11. Arrondissement gelegene Vorstadt profitierte vom Handel längs der nahen Nordroute und entwickelte sich zu einem – teils mit etwas anrüchigen Ruf behafteten – Arbeiter- und Kleine-Leute-Viertel.

Das Dorf Popincourt, gelegen ungefähr in der heutigen Bezirksmitte, entstand im 14. oder 15. Jahrhundert. Im Gegensatz zu den beiden Faubourgs war es eine ländliche, von Gärten und Feldern bestimmte Ansiedlung, die wenig historische Beschreibungen hinterlassen hat.[4] Die Entwicklung der zeitlich gesehen frühesten Ansiedlung – des Faubourg Saint-Antoine im Südteil des Bezirks – geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Sie konstituierte sich, als sich entlang der Straße nach Vincennes, der späteren Rue du Faubourg Saint-Antoine, Handwerker niederließen – vor allem Tischler, Schreiner sowie sonstige Möbelwerker.[2] Begünstigt wurde die Entwicklung dieser Vorstadt durch die Errichtung der Bastille. Ursprünglich ein der Verteidigung dienendes Stadttor, avancierte die 1383 fertiggestellte Anlage zunächst zur Festung und – während des Absolutismus – zum Gefängnis, in dem unter anderem in Misskredit geratene Prominente wie Voltaire sowie der Marquis de Sade einsaßen.

Weitere Ortschaften, die im Zug der Urbanisierung des Gebiets eine Rolle spielten, waren die Quartiere de la Roquette und Sainte-Marguerite sowie das Dorf Charonne. Eher fließend als statisch waren die Abgrenzungen zu den östlich gelegenen Ortschaften Belleville und Ménilmontant.[5] Für die tiefer gelegenen Bereiche von Belleville waren etwa Begriffe wie Bas-Belleville gebräuchlich, und auch das südlich davon gelegene Ménilmontant (wie Belleville heute zum 20. Arrondissement gehörend) war eher durch eine landschaftliche Höhenscheide markiert als durch eine klare Grenzziehung.

Im Lauf der städtischen Expansion wurde das aktuelle Arrondissement-Gebiet ein Teil der Stadt. Markiert wurde dieser Status durch die – kurz vor dem Ausbruch der Französischen Revolution fertiggestellte – Mauer der Generalpächter.[6] Ungeachtet der neuen Rolle als integrale Bestandteile von Paris avancierten die östlichen Stadtteile zu einem chronischen Ort der Unruhe und Aufstandsbereitschaft. Die – am 14. Juli erstürmte und in den Folgejahren abgerissene – Bastille galt nicht nur als ein Symbol des absolutistischen Staats. Auch stadtgeografisch fungierte die Feste als eine Art Barriere, welche die Stadtteile im Zentrum von denen im Osten, speziell dem Faubourg Saint-Antoine, trennte.[7]

Das sich rapide in Richtung geschlossene Stadtlandschaft entwickelnde Bezirksgebiet wurde von den sozialen Umbrüchen des 19. Jahrhunderts in überdurchschnittlichem Ausmaß geprägt. Die industrielle Entwicklung in den umliegenden Gebieten zog Arbeiter an, die in den Fabriken und Werkstätten der Region tätig waren. Gleichzeitig wuchs die politische Bedeutung des Arrondissements, das immer wieder ein Zentrum für soziale und politische Kämpfe wurde. In der Rue de Meur entstanden die beiden ersten Daguerreotypien, welche eine Barrikade abbildeten. Fotografiert wurden sie während der Niederschlagung des Aufstands im Juni 1848.[8] Als Stadtbezirk in seiner heutigen Form konstituiert wurde das elfte 1860 – im Zug der (bislang letzten) Stadterweiterung, bei der eine Reihe vormals selbständiger Ortschaften wie Les Batignolles, Montmartre, Belleville und andere in das Gefüge der Stadt eingemeindet wurden.

Eine prononcierte Rolle nahm das 11. Arrondissement während der Pariser Kommune 1871 ein.[9] Deren letzter Kriegsdeputierter, Charles Delescluze, fiel während der blutigen Maiwoche in der Nähe einer Barrikade auf dem Boulevard Voltaire. Bereits am Tag zuvor, am 24. Mai, hatte der Rat der Kommune sein Entscheidungszentrum in das 11. Arrondissement verlegt.[10] Das spektakulärste der Kommune zur Last gelegte Verbrechen, die im Zug der Stadtrückeroberung erfolgten Geiselerschießungen, dokumentierte durch seinen improvisierten Ablauf die Erbitterung der Kämpfe. Die Exekution des Pariser Erzbischofs sowie rund 70 weiterer Geiseln in der Grande Roquette sowie der Rue Haxo geriet zu einer dezentralen, improvisiert verlaufenden Abfolge von Erschießungen. Maßgebliche Akteure dabei: Nationalgarde-Verbände, die während des Rückzugs vor den vorrückenden Regierungstruppen stark dezimiert worden waren.[11]

Die beiden Gefängnisse in der Rue de la Roquette – die Petite Roquette und die Grande Roquette – zogen bis zu ihrer Schließung sowie anschließendem Abriss anhaltende Kritik auf sich. Auf dem Bürgersteig vor der Grande Roquette wurden bis ins Jahr 1900 öffentliche Hinrichtungen durchgeführt; die Justierplatten für die (mobile) Guillotine sind bis heute im Straßenpflaster erkennbar.[12] Unter den letzten öffentlich Hingerichteten befanden sich die beiden anarchistischen Attentäter Émile Henry und Auguste Vaillant. Aufgrund zunehmender Kritik veranlasste die französische Regierung unter Félix Faure schließlich das Ende dieser Praxis. Die Grande Roquette wurde 1900 geschlossen, die Insassen großteils in das Gefängnis La Santé überführt.[13] Die – für leichtere Straftaten „zuständige“ und zeitweilig auch als Frauengefängnis genutzte – Petite Roquette wurde bis 1974 weiterbetrieben und dann ebenfalls geschlossen. Im Anschluss wurde die Anlage – bis auf ein ehemaliges Pförtnerhäuschen – abgerissen und zum Nachbarschaftspark umgestaltet.[14]

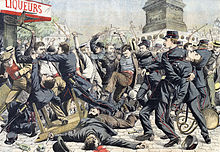

Eine Hochburg im gesamten Pariser Osten – und so auch im 11. Arrondissement – hatten während der Belle Epoque die Apachen – eine Gang- und Kriminellen-Subkultur, welche sich auch optisch mit eigenen Codes wie Schiebermützen, Halstüchern sowie modifizierten Waffen in Szene setzte. Tageszeitungen wie Le Petit Journal und andere berichteten kontinuierlich und mit teils reißerischen Aufmachern über die Aktivitäten dieser Gruppen und verstärkten so das Image, dass diese vor allem bei dem sich der „Bourgeoisie“ zugehörig fühlenden Teilen der Leserschaft genossen.[15] Mit den Apachen in Verbindung gebracht wurde auch die wohl spektakulärste Bande der Vorkriegsära – die mitunter mit dem Schlagwort „Automobil-Apachen“ charakterisierte Bonnot-Gruppe.[16]

Am 10. August 1903 ereignete sich in der Station Couronnes ein verheerender Brand, als ein Zug Feuer fing. Durch schlechte Notausgänge und fehlende Sicherheitsvorkehrungen starben 84 Menschen – die erste große Tragödie der Pariser Métro.[17] Während des Zweiten Weltkriegs war das 11. Arrondissement ein Schauplatz der Besatzung durch die Deutschen und der französischen Résistance. Es gab wiederholt bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Résistance-Gruppen und den deutschen Besatzungstruppen.[18] Wie die meisten östlichen Stadtteile behauptete der Bezirk auch in den Nachkriegsjahrzehnten seine parteipolitisch linke Ausrichtung. Am 8. Februar 1962 wurden bei einer Demonstration gegen den Algerienkrieg an der Métro-Station Charonne neun Menschen Opfer von Polizeigewalt sowie der durch diese ausgelösten Massenpanik.[19]

In den letzten Jahrzehnten machte der Bezirk verstärkt aufgrund von Gentrifizierungstendenzen von sich reden. Zu der langansässigen Bewohnerschaft aus Arbeitern und kleinen Gewerbetreibenden kamen einerseits Migranten, vor allem aus Nordafrika sowie dem Nahen Osten, andererseits eine intellektuelle und künstlerische Bohème, deren Angehörige vor allem an preisgünstigem Wohnraum sowie Altbauquartieren mit intakten Nachbarschaften interessiert waren. Zu einer Hochburg der zweiten Gruppe gerieten die Straßenzüge rund um die Rue Oberkampf, welche sich hin zu einer Trendmeile für Bars und Clubs entwickelte. Eine ähnliche, noch stärker auf den Faktor Tourismus abgestellte Entwicklung war im Bastille-Viertel im südlichen Teil des Arrondissements zu verzeichnen. Das Magazin Spiegel charakterisierte die so entstandene Bezirks-Charakteristik als einen „Mix aus Schanzenviertel, Kreuzberg und Schwabing“.[20]

Ein einschneidendes Ereignis mit sowohl nationaler als auch internationaler Bedeutung waren die Terroranschläge vom 13. November 2015. Mit Abstand die meisten Opfer (130 Tote und 637 Verletzte) forderten das Massaker im Musikclub Bataclan in der Rue Voltaire sowie die Angriffe auf Passanten sowie Bar-Besucher rund um die Rue Oberkampf.[21] Zum Problem avancierten zudem Gewalt- und Tötungsdelikte mit mutmaßlich antisemitischem Hintergrund. Breitere Medienberichterstattung nach sich zogen insbesondere die beiden Morde an Sarah Halimi (2017) sowie Mireille Knoll (2018). Beide fanden im 11. Arrondissement statt, und beide Fälle beförderten die Diskussion um die Blindheit polizeilicher Ermittlungsbehörden gegenüber antisemitischen Tatmotiven.[22]

- Plätze, Sehenswürdigkeiten, markante Punkte und Straßen

-

Place de la République

-

Place de la Bastille

-

Place de la Nation

-

Église Saint-Ambroise

-

Straßenszene im 11. Arrondissement

-

Bataclan

-

Hinterhaus-Passage in der Rue Oberkampf

-

Boulevard Voltaire

-

Rue Faubourg du Temple

-

Rue de la Roquette

Viertel im 11. Arrondissement

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Arrondissement besteht aus den folgenden vier Stadtvierteln:

- Quartier de la Folie-Méricourt

- Quartier Saint-Ambroise

- Quartier de la Roquette

- Quartier Sainte-Marguerite

Nach der offiziellen Zählung der Pariser Stadtviertel handelt es sich dabei um die Quartiers 41 bis 44.

Demografische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Den Zahlen des Statistik-Portals citypopulation.de von 2021 zufolge leben in dem 3,67 Quadratkilometer großen Arrondissement 142.583 Einwohner. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 38.851 Personen pro Quadratkilometer. Gefolgt vom 20. und 18. Arrondissement (Ménilmontant und Montmartre), ist die Bevölkerungsdichte die höchste unter allen Pariser Arrondissements; in Sachen absolute Bevölkerungszahl rangiert das 11. vor dem 15. Arrondissement (Vaugirard) auf Platz zwei. Die Bevölkerungsabnahme zwischen 2015 und 2022 lag mit −0,82 % im für Paris eher unterdurchschnittlichen Bereich. 67.810 der aufgeführten Bewohner waren männlich, 74.773 weiblich, 19.116 jünger als 18 Jahre, 100.578 zwischen 18 und 65 und 22.443 über 65 Jahre. Die französische Staatsbürgerschaft besaßen 123.756, eine andere 18.827. Als Nichtimmigranten führte die Statistik 116.288 Bewohner auf, als Immigranten 26.295.[23]

Die Einwohneranzahl stieg – ausgehend von der ersten Zählung nach Konstituierung der aktuellen Arrondissements im Jahr 1861 – stetig an und erreichte vor Beginn des Ersten Weltkriegs mit fast einer Viertel Million Bewohner ihren Zenit. Das Absinken bis auf einen Wert von rund 200.000 in den 1950er Jahren erfolgte zunächst kontinuierlich. Seit den 1960ern fielen die in den Erhebungen dokumentierten Einwohnerverluste deutlicher aus – ein Trend, dem die meisten Pariser Arrondissements unterworfen sind. Stichwerte, welche den beschriebenen Trend veranschaulichen: 125.718 im Jahr 1861, 209.246 im Jahr 1881, 242.295 im Jahr 1911, 219.471 im Jahr 1931, 200.440 im Jahr 1954, 179.727 im Jahr 1968 und 149.102 im Jahr 1999.[24]

Bei der Bevölkerungsverteilung rangieren die drei der vier Quartiere des Arrondissements grob gleichwertig. Das – relativ – einwohnerschwächste ist Folie-Méricourt mit 30.347 Einwohnern. Es folgen Saint-Ambroise mit 31.003 und Sainte-Marguerite mit 35.787. Deutlich über vierzigtausend – genau: 45.348 – Einwohner hat das in der südlichen Mitte gelegene Quartier de la Roquette. Die Quartierszahlen im Überblick:[23]

- Folie-Méricourt: 30.347 Einwohner

- Saint-Ambroise: 31.003 Einwohner

- Roquette: 45.348 Einwohner

- Sainte-Marguerite: 35.787 Einwohner

Rathaus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Rathaus des 11. Arrondissements befindet sich an der Place Léon Blum, 75536 Paris Cedex 11.

Politik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das 11. Arrondissement ist eine Hochburg der französischen Linken, besonders des Parti socialiste und der Grünen.

Liste der Bürgermeister:

- 1995–2008 Georges Sarre, MRC

- 2008–2014 Patrick Bloche, PS

- seit 2014 François Vauglin, PS

Sehenswürdigkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Le Cirque d’hiver, der Winterzirkus von Paris

- Bataclan, Konzerthalle

- Museum für Édith Piaf (Musée Édith Piaf)

- Kirche Saint-Ambroise

Wichtige Straßen und Plätze

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Place de la République

- Avenue de la République

- Rue du Faubourg Saint-Antoine

- Rue Oberkampf

- Boulevard du Temple

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website des 11. Arrondissement

- Detaillierte Beschreibung der Architektur (Saint-Antoine)

- Detaillierte Beschreibung der Architektur (Restliches Arrondissement)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d Siehe Umriss des Arrondissements bei Google Maps; aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ a b Le faubourg Saint-Antoine, Michel Huard, paris-atlas-historique.fr, 2010, aufgerufen am 17. Februar 2025 (französisch)

- ↑ a b Siehe Besiedlungsstand auf Paris en 1600, Michel Huard, paris-atlas-historique.fr, 2010, aufgerufen am 17. Februar 2025 (PDF, französisch)

- ↑ L’histoire du village Popincourt, en plein coeur du 11ème, vivreparis.fr, 17. Februar 2022, aufgerufen am 14. Februar 2025 (französisch)

- ↑ Belleville et Charonne, Michel Huard, paris-atlas-historique.fr, 2010, aufgerufen am 17. Februar 2025 (französisch)

- ↑ Siehe Karte Paris en 1790, Michel Huard, paris-atlas-historique.fr, 2010, aufgerufen am 17. Februar 2025 (PDF, französisch)

- ↑ Bastille-Sturm 1789: Vier Fälscher, zwei Irre und ein gefangener Graf, Anna Valeska Strugalla, welt.de, 14. Juli 2014, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ 1848: Erste Fotos historischer Ereignisse in Europa – Barrikaden des Juniaufstandes in Paris, Christoph Pallaske, historischdenken.hypotheses.org, 25. Januar 2016, aufgerufen am 14. Februar 2025

- ↑ Siehe hierzu Der Bürgerkrieg in Frankreich 1871: Ein Rundgang auf dem Friedhof Père-Lachaise in Paris auf den Spuren der Commune, paris-blog.org, 13. August 2016, aufgerufen am 14. Februar 2025

- ↑ Thankmar von Münchhausen: 72 Tage. Die Pariser Kommune 1871 – die erste »Diktatur des Proletariats«. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2015, ISBN 978-3-421-04440-2, S. 367 ff.; S. 382–385

- ↑ Thankmar von Münchhausen: 72 Tage S. 374 ff.

- ↑ Wohnen, wo einmal die Guillotine stand: La Grande et la Petite Roquette, paris-blog.org, 14. Juni 2016, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ 3e chronique sur les prisons disparues de Paris, nautesdeparis.fr, August 2016, nautesdeparis.fr, aufgerufen am 17. Februar 2025 (französisch)

- ↑ Paris 11°, Prison La Petite Roquette, gedenkorte-europa.eu, 2022, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ „Mit Rose & Revolver“: Die „Mobilen Brigaden“ und die Kriminalität in der „Belle Epoque“, blofelds-krimiwelt.de, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ Qui était vraiment la bande à Bonnot qui semait la terreur dans Paris au début du XXe siècle?, pariszigzag.fr, aufgerufen am 17. Februar 2025 (französisch)

- ↑ Couronnes Métro Disaster 1903, Soundlandscapes' Blog, 3. November 2012 (englisch) und U-Bahn-Unfall vom 10. August 1903 in Paris, loquis.com; beide aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ Erinnerungsorte an den Holocaust in Paris und Umgebung (1): Einführung, paris-blog.org, 1. Dezember 2020, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ Nach 60 Jahren noch immer eine offene Wunde: Die Erinnerung an die Niederschlagung der Demonstrationen vom 17. Oktober 1961 (Ici on noie les Algériens) und vom 8. Februar 1962 (Charonne), paris-blog.org, 2. März 2022, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ Die Attentäter trafen das 11. Arrondissement, das junge Paris. Eine Stadtführung, spiegel.de, 17. November 2015, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ Attentat du 13-Novembre: deux ans après, les révélations de l’enquête, Elise Vincent, lemonde.fr, 11. November 2017, aufgerufen am 17. Februar 2025 (Paywall; französisch)

- ↑ Antisemitismus in Frankreich: Kampf um Solidarität mit dem Fall Sarah Halimi, Christiane Kaess, deutschlandfunk.de, 25. Mai 2021, und Paris: 85-jährige Holocaust-Überlebende ermordet, spiegel.de, 27. März 2018; beide aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ a b Paris 11e arrondissement, citypopulation.de, aufgerufen am 17. Februar 2025

- ↑ Paris Arrondissements: Post 1860 Population & Population Density, demographia.com, aufgerufen am 17. Februar 2025 (englisch)