Agenda 2010

Die Agenda 2010 ist ein Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes, das von 2003 bis 2005 von der aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen gebildeten Bundesregierung (Kabinett Schröder II) weitgehend umgesetzt wurde.

Die Bezeichnung Agenda 2010 verweist auf Europa. So hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs im Jahr 2000 auf einem Sondergipfel in Portugal beschlossen, die EU bis zum Jahr 2010 nach der sogenannten „Lissabon-Strategie“ zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen. Die Inhalte der Agenda 2010 decken sich jedoch nur begrenzt mit denen der Lissabon-Agenda, die auf die Förderung von Innovation, der Wissensgesellschaft und der sozialen Kohäsion abzielte. Die Agenda 2010 sollte vor allem einen Schritt zur Bewältigung der Arbeitsmarktprobleme und des sich abzeichnenden demografischen Wandels in Deutschland darstellen.[1]

Diskussion und Umsetzung der Agenda 2010

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Agenda 2010 wurde in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder am 14. März 2003[2] verkündet. Vorarbeiten waren bereits im Schröder-Blair-Papier von 1999 geleistet worden sowie mit dem Bericht der sogenannten Hartz-Kommission vom 16. August 2002.[3] Als Ziele nannte Schröder unter anderem die Verbesserung der „Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung“ sowie den „Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung“.[2] Die mit den Worten „Wir werden Leistungen des Staates kürzen“[2] angekündigten Maßnahmen führten zu heftigen Kontroversen, insbesondere auch in der SPD selbst.

Die Delegierten des Sonderparteitags der SPD am 1. Juni 2003 in Berlin nahmen den Leitantrag mit 90 Prozent der Stimmen an. Bei der vorhergehenden Diskussion hatte auch der Parteilinke Erhard Eppler zur Annahme des Antrags aufgerufen. Im Parteivorstand gab es vier Gegenstimmen.[4] Ebenso wurde ein Leitantrag zur Agenda 2010 auf dem Sonderparteitag von Bündnis 90/Die Grünen am 14./15. Juni 2003 mit etwa 90-prozentiger Mehrheit angenommen.

Ein innerparteiliches Mitgliederbegehren, das von mehreren linken SPD-Mitgliedern gestartet worden war, scheiterte.

Große Teile des Konzeptes wurden von den Oppositionsparteien unterstützt und von CDU/CSU aktiv mitgestaltet. In ihrer Regierungserklärung vom 30. November 2005 äußerte Schröders Amtsnachfolgerin Angela Merkel: „Ich möchte Bundeskanzler Schröder ganz persönlich dafür danken, dass er mit seiner Agenda 2010 mutig und entschlossen eine Tür aufgestoßen hat, eine Tür zu Reformen, und dass er die Agenda gegen Widerstände durchgesetzt hat.“[5]

Das Reformkonzept wurde von der Bertelsmann Stiftung maßgeblich geprägt.[6][7] Der „Wirtschaftspolitische Forderungskatalog für die ersten hundert Tage der Regierung“ der Stiftung – unter anderem im Wirtschaftsmagazin Capital publiziert – ist inhaltlich zu weiten Teilen übernommen worden.[8]

Maßnahmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wirtschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Agenda 2010 setzt insbesondere arbeitgeberfreundliche angebotspolitische Ideen um: Da der Staat in einer Marktwirtschaft gewerbliche Arbeitsplätze nicht per Anweisung schaffen könne und auch nicht durch öffentliche Investitionen bestehende Arbeitsplätze sichern oder neue schaffen solle, werden indirekte angebotsökonomische Einzelmaßnahmen in der Erwartung ergriffen, dass damit Anreize zu verstärkten privaten Investitionen geschaffen werden, woraus neue Arbeitsplätze entstünden.

- Förderung des Mittelstands durch Änderung der Handwerksordnung (Betriebsgründung auch ohne Meisterbrief)

- Lockerung des Kündigungsschutzes

- Senkung der betrieblichen Lohnnebenkosten durch Erhöhung der Sozialabgaben der Mitarbeiter

Ausbildung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Besondere Ausbildungsangebote für Jugendliche

- Berufsausbildung auch durch fachlich geeignete, erfahrene Gesellen in den Betrieben

Bildungspolitik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Erhöhung der öffentlichen Bildungsausgaben innerhalb von fünf Jahren um 25 %; BAföG-Reform, um mehr studierbereiten jungen Menschen eine Hochschulausbildung zu ermöglichen.

- Investition von 4 Mrd. € zur Förderung von Ganztagsschulen, um Schüler länger und intensiver zu betreuen und auszubilden.

Arbeitsmarkt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Die Auszahlung des prozentual an die Höhe des Einkommens der letzten Monate gekoppelten Arbeitslosengeldes wird auf zwölf Monate beschränkt bzw. gekürzt, unabhängig vom Einzahlungszeitraum in die Arbeitslosenversicherung. Für Menschen ab 55 Jahre gilt eine Verkürzung der Bezugsdauer auf 18 Monate (vorher 32 Monate). Die Arbeitslosenhilfe wird abgeschafft. Nach Ablauf der Arbeitslosengeld-Zahlung können Arbeitslose das Arbeitslosengeld II – kurz ALG II – in Höhe des Sozialhilfesatzes beantragen; die Zahlung ist allerdings an die sogenannte Bedürftigkeit gekoppelt, d. h. ALG-II-Zahlungen werden nur gewährt, wenn das Vermögen bestimmte (niedrige) Grenzen nicht überschreitet und das Einkommen der sogenannten Bedarfsgemeinschaft nicht zu hoch ist (z. B. ca. 1.200 € netto monatlich für eine dreiköpfige Familie). Empfänger des ALG II müssen in vollem Umfang ihre Vermögensverhältnisse offenlegen, einschließlich der Rücklagen für die Altersvorsorge und der Kindersparbücher. Hier gibt es jedoch einen Freibetrag in Höhe von 3.850 €, bis zu dem die Sparbücher geschützt sind. Sinn dieser Regelung ist es, zu verhindern, dass das gesamte Vermögen der Eltern dem Kind übertragen wird, um es so vor der Offenlegung zu „verstecken“.

- Freibeträge: Pro Lebensjahr 150 € und zusätzlich 750 € pro Lebensjahr für Gelder aus der Altersvorsorge, die erst nach Rentenantritt ausgezahlt werden. Außerdem 750 € pro Person für wichtige Anschaffungen. Werden diese Grenzwerte überschritten, erfolgt keine Auszahlung des ALG II, bis das Privatvermögen abzüglich der Freibeträge verbraucht ist.

- Die Regelungen zur Zumutbarkeit für Arbeitsangebote wurden verschärft. Jede Arbeit, die nicht sittenwidrig ist, gilt als zumutbar, außer, wenn der Arbeitsuchende aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage ist; wenn die künftige Ausübung seiner ursprünglichen Tätigkeit wesentlich erschwert würde; wenn die Erziehung der Kinder oder die Pflege eines Angehörigen gefährdet würde. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die formale Qualifikation des Arbeitslosen wesentlich höher liegt als die für die Stelle notwendige, oder ob die angebotene Stelle einen existenzsichernden Lohn garantiert. Bei Nichtannahme zumutbarer Tätigkeiten werden die finanziellen Leistungen gekürzt.

- Bislang Sozialhilfe beziehende Arbeitsfähige erhalten durch die Zuordnung zum ALG II Zugang zu den Förderungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit.

Krankenversicherung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Verabschiedung und Umsetzung des Gesetzes zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (abgekürzt GKV-Modernisierungsgesetz oder GMG).

- Viele bisher gewährte Leistungen wurden aus dem Katalog der Gesetzlichen Krankenversicherung gestrichen.

- Einführung eines Selbstkostenanteils von 2 % des Bruttojahreseinkommens, bei chronisch Kranken 1 %. Je Quartal sind beim Hausarzt und Zahnarzt je 10 Euro Praxisgebühr fällig, die Zuzahlung bei Medikamenten wurde erhöht. Nachträglich wurde die Notaufnahmegebühr (ebenfalls 10 Euro) von der Praxisgebühr abgekoppelt. Die Praxisgebühr wurde zum 1. Januar 2013 wieder abgeschafft.

- Zahnersatz und Krankengeld sollen in Zukunft nicht mehr paritätisch, sondern alleine durch Beiträge der Versicherten abgesichert werden. Ziel ist, den Durchschnittsbeitrag der Gesetzlichen Krankenversicherung auf etwa 13 % des Einkommens zurückzuführen (am 1. Juli 2003 lag er bei 14,4 %). Damit sollen die Lohnnebenkosten unmittelbar gesenkt werden (siehe auch: Gesundheitsreform).

Gesetzliche Rentenversicherung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergreifen von Maßnahmen, welche die Rentenversicherungsbeiträge für die derzeitigen Beitragszahler konstant auf 19,5 % des Bruttolohns halten sollen.

- Ergänzung der Rentenformel um den Nachhaltigkeitsfaktor, um einen weiteren Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge zu dämpfen. Reduzierung der versicherungsfremden Leistungen. Zudem Einführung der Riester-Rente und der Rürup-Rente.

Familienpolitik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Verstärkte Investitionen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, Ausbau von Ganztagesschulen.

- Einführung von Steuervergünstigungen für die Kinderbetreuung und für die Einstellung von Haushaltshilfen im Privathaushalt.

Bewertung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wirtschaftswachstum

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von vielen Politikern werden die Arbeitsmarkt-Reformen der Agenda 2010 als entscheidende Faktoren für Deutschlands „wirtschaftlichen Erfolg“ angeführt.[9]

Nach Ansicht der Ökonomen Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg und Alexandra Spitz-Oener würden die Deutschland zugeschriebenen „wirtschaftlichen Erfolge“ im Anschluss an die Agenda-Reform dieser jedoch fälschlicherweise zugeschrieben. In ihrem Aufsatz im Journal of Economic Perspectives argumentieren sie, dass nicht die Hartz-Reformen und auch nicht die Handelsbilanzen in der Euro-Zone die Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolgs Deutschlands seien.[10]:S. 184.[9] Die Ökonomen sehen seit der Deutschen Wiedervereinigung eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, da sich die Deutsche Bundesbank aufgrund Inflationsdrucks und steigender Staatsverschuldung zu einer restriktiven Geldpolitik veranlasst sah, was den Wechselkurs der DM steigen ließ. Auch der Euro-Beitritt erfolgte zu einem überhöhten Wechselkurs. Um das Preisniveau zu korrigieren, sei eine Innere Abwertung insbesondere durch Reallohnverluste erforderlich gewesen.[11][12][13] Diese notwendige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sei aber nicht der Reformpolitik, sondern der Unabhängigkeit der Lohnverhandlungen von der staatlichen Gesetzgebung und dem im internationalen Vergleich einzigartigen Zusammenspiel der deutschen Tarifpartner bei der Entscheidung über Löhne und Tarifverträge mithilfe der Tarifautonomie zuzuschreiben. Die typisch deutschen Arbeitsmarktinstitutionen der Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Betriebsräte seien die Voraussetzung dafür, dass flexibel auf außergewöhnliche ökonomische Situationen reagiert werden könne, wie sie die Deutsche Wiedervereinigung und die Osterweiterung der EU darstellten. Die Tarifpartner könnten so bei der Lohnfindung auf die konjunkturelle Lage je nach Branche, Region oder sogar innerhalb der Unternehmen selbst Rücksicht nehmen, unabhängig von gesetzlichen Regelungen wie etwa Mindestlöhnen oder den Arbeitszeiten, und sich im gegenseitigen Einvernehmen einigen.[10]:S. 168. Nach Beobachtung der Ökonomen begann die außergewöhnliche Lohnzurückhaltung bereits 1995 und damit ein Jahrzehnt vor den Agenda-Reformen.[10]:S. 184.[9] Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln Michael Hüther stimmt der Analyse zu, fügt aber noch hinzu, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hierzulande ab dem Jahr 1995 auch dadurch gestiegen sei, dass in großem Umfang Auslandsstandorte genutzt worden seien.[9] Jay C. Shambaugh sieht für den betrachteten Zeitraum ebenfalls eine unterdurchschnittliche Preisentwicklung Deutschlands, hält aber die Unterschiede zu der Preisentwicklung einiger anderer Länder der Euro-Zone für nicht so signifikant, um rundheraus von einer Inneren Abwertung zu sprechen.[14]

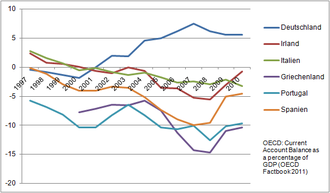

Einige Wissenschaftler sind der Ansicht, dass Deutschland schon vor der Agenda 2010 mit der Lohnzurückhaltung über das Ziel hinausgeschossen sei. Ausweislich des positiven Leistungsbilanzsaldos ab 2001 könne spätestens dann von mangelnder Wettbewerbsfähigkeit keine Rede mehr sein. Seit 2001 sei die unterdurchschnittliche Lohnentwicklung eine einseitige Exportförderung auf Kosten der anderen Euro-Staaten gewesen, die maßgeblich zur Eurokrise beigetragen habe.[15][16][17][18]

Arbeitsmarkt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Agenda 2010 wird nachgesagt, nachhaltige und positive Effekte auf die Beschäftigung gehabt zu haben. So stellen Karl Brenke und Klaus F. Zimmermann fest, dass, „obwohl die Wirtschaftsleistung im gegenwärtigen Aufschwung nicht stärker zulegte als im vorhergehenden“, sich „die Beschäftigung am Arbeitsvolumen gemessen besser“ entwickelte und die „Arbeitslosigkeit deutlicher zurückging“. Besonders auffallend sei, „dass die Langzeitarbeitslosigkeit außergewöhnlich stark gesunken ist – ein im Vergleich zu früheren Konjunkturzyklen neues Phänomen. Und bei Problemgruppen wie jungen und älteren Erwerbspersonen hat die Erwerbslosigkeit ebenfalls überdurchschnittlich abgenommen. Dies lässt sich weder auf konjunkturelle Ursachen zurückführen, noch kommt in Betracht, dass sich durch eine Ausweitung von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik die statistisch erfasste Unterbeschäftigung reduziert hat.“[19][20][21]

Nach Ansicht der Ökonomen Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg, Alexandra Spitz-Oener und Michael Hüther sei das Ausmaß der Agenda-Reformen zu gering, um für den Anstieg der Wettbewerbsfähigkeit verantwortlich zu sein, der zu einem enormen Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt und dafür gesorgt habe, dass der deutsche Arbeitsmarkt die tiefe Rezession von 2008 und 2009 gut überstanden habe. Die Reformen der Agenda 2010 hätten aber entscheidend zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit beigetragen, insbesondere durch Schaffung eines Niedriglohnsektors.[9][10]

Kritik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorwurf des Wirtschaftssystemwechsels

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine erste kritische Reaktion auf die Agenda 2010 folgte am 23. Mai 2003: 400 Wissenschaftler unterzeichneten den Aufruf Sozialstaat reformieren statt abbauen – Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen![22] Ein weiterer Aufruf erkannte in der Agenda 2010 den „Abbau von gesellschaftlicher Fairness und sozialem Ausgleich“ und forderte im Sinne des Keynesianismus „kurze Vollzeit für alle“.[23]

Auch der Ökonom Spiridon Paraskewopoulos warf 2003 die Frage auf, ob mit der „Agenda 2010“ bewusst ein „Wirtschaftssystemwechsel angestrebt“ werde. Dabei sei eine Diskrepanz zwischen der pessimistischen Darstellung der seiner Meinung nach existenten wirtschaftlichen Situation Deutschlands und den tatsächlichen Erfolgen festzustellen. „Neuesten Zahlen zufolge hat Deutschland inzwischen die USA als größte Exportnation abgelöst. Das Letztere spricht vor allem für die starke Wettbewerbsfähigkeit und für den großen Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft im Welthandel. Ausgerechnet dieses bisher erfolgreiche Konzept einer Wirtschaftsordnung soll nach der Beurteilung der sogenannten Experten, der Bundesregierung, der Opposition und der Medien für die Bewältigung der heutigen Probleme nicht mehr geeignet sein. […] Die deutsche Volkswirtschaft kann sich angeblich das bisherige erfolgreichste Wirtschafts- und Sozialsicherungssystem der deutschen Geschichte nicht mehr leisten.“[24]

Auswirkungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgen für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das DIW Berlin kommt in einer Studie zum Arbeitslosengeld II, der die Daten des sozio-oekonomischen Panels zugrunde liegen, zum Ergebnis: „Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II bedeutet für mehr als die Hälfte der Betroffenen Einkommenseinbußen. Etwa ein Drittel wurde durch die Reform finanziell besser gestellt. […] Die Armutsquote der Leistungsempfänger – vor der Reform gut die Hälfte – erhöhte sich auf zwei Drittel.“[25]

Folgen für Beschäftigte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein häufig vorgebrachter Vorwurf ist, dass moderate Arbeitslosenzahlen mithilfe der Herausbildung eines umfangreichen Sektors prekärer Beschäftigung erkauft worden seien. So wurde im Rahmen der Agenda 2010 der Leiharbeitssektor massiv ausgebaut.[26][27] Insbesondere der Wegfall der zeitlichen Beschränkung der Überlassungsdauer führte zu einer problematischen Verselbstständigung der Leiharbeit und zu einem dauerhaft prekären Arbeitsverhältnis. Leiharbeit sei aufgrund der günstigen Personalkosten für Arbeitgeber ein attraktives Modell und fände daher weite Verbreitung.[28]

Folgen für die Sozialkassen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Maßnahmen der Agenda 2010 tragen vielen Kritikern zufolge nur kurzfristig zur Lösung der Rentenproblematik und zur Minderung der steigenden Kosten der Krankenversicherung bei. Mehr Arbeitsplätze seien nötig, um die Zahl der Beitragszahler für die Sozialversicherung zu erhöhen. Für mehr Beschäftigung sollen durch Reduzierung der Lohnnebenkosten die Kosten für Arbeitsplätze gesenkt werden.

Folgen für den Binnenkonsum

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach Ansicht des Chefökonomen der Financial Times Deutschland, Thomas Fricke, habe die Agenda 2010 den Aufschwung nur auf „relativ bescheidene Art“ verstärkt, auf der anderen Seite aber „Kollateralschäden“ wie Konsumzurückhaltung aus Angst vor Hartz IV möglicherweise verstärkt und verursacht. Dies wiederum beeinträchtige eine Verstetigung des Aufschwungs.[29][30]

Folgen für die SPD

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schröders Agenda-Politik war auch innerhalb der SPD sehr umstritten. Zusammen mit seinem dominanten Führungsstil (Basta-Politik) trug sie zu einer Krise der SPD bei: Viele gewerkschaftlich orientierte Anhänger wandten sich von ihr ab, prominente Mitglieder wie Oskar Lafontaine, Ulrich Maurer und Peter von Oertzen traten aus. Als Partei der sozialen Gerechtigkeit verlor die SPD an Glaubwürdigkeit.

Wirtschaftspolitisch bedeutete die Agenda-Politik das offene programmatische Eingeständnis der praktisch seit 1999 von Gerhard Schröder vollzogenen Abkehr von der politischen Regulierung des wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus im Sinne des Keynesianismus, wie sie seit dem Godesberger Programm von der deutschen Sozialdemokratie vertreten worden war. Favorisiert wurden stattdessen neoklassische Modelle der Volkswirtschaftstheorie, die sich Wachstum durch ökonomischen Druck auf die Einzelnen versprechen.[31] Diese programmatische Abkehr vom Sozialstaat zugunsten eines repressiven Konditionalstaates wurde in die ideologisch widersprüchliche Formel vom „aktivierenden Sozialstaat“ gefasst. Hartmut Elsenhans erkannte in der Agenda 2010 nur den Gipfelpunkt einer seit 1999 von der rechten Sozialdemokratie betriebenen neoklassischen Wirtschaftspolitik der Schröderschen Konterreformen, eine politische Krise der Sozialdemokratie, deren Ausmaß noch nicht abzuschätzen sei: „Viele verlorene Jahre für die Gestaltung des Kapitalismus zu Gunsten der Massen“.

Die Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG) spaltete sich 2004 von der SPD ab und wurde von vielen enttäuschten Sozialdemokraten bei den folgenden Landtags- und Bundestagswahlen gewählt. Angesichts der von Gerhard Schröder erzwungenen Vorverlegung der Bundestagswahl in den September 2005 geriet die WASG unter Zeitdruck und fand den Ausweg allein im Beitritt zur PDS. Im weiteren Verlauf erfuhr die PDS zwei Jahre später eine weitere Umbenennung in Die Linke, wobei der juristische Akt des Beitritts der WASG als Zusammenschluss und die Umbenennung der PDS für die mediale Presse-Öffentlichkeit als Neugründung interpretiert worden ist. Auf diese Weise gelang der ehemaligen Staatspartei der DDR doch noch die bis dahin trotz mehrfacher Kampagnen missglückte West-Ausdehnung.[32]

Im Jahr 2023 erklärte Schröder, dass seine Entscheidung für die Agenda 2010 eine war, die er gegen sein eigenes moralisches Verständnis getroffen habe.[33]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Irene Dingeldey: Agenda 2010. Dualisierung der Arbeitsmarktpolitik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Heft 48/2010, S. 18–25.

- Armin Gumny: Regieren im politischen System der BRD am Beispiel der Agenda 2010. Tectum Verlag, 2006. ISBN 978-3-8288-8952-1

- Simon Hegelich, David Knollmann, Johanna Kuhlmann: Agenda 2010: Strategien – Entscheidungen – Konsequenzen, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011, ISBN 978-3-531-17948-3

- Anke Hassel, Christof Schiller: Der Fall Hartz IV. Wie es zur Agenda 2010 kam und wie es weiter geht. Campus, Frankfurt 2010, ISBN 978-3-593-39336-0

- Holger Kindler, Ada-Charlotte Regelmann, Marco Tullney (Hrsg.): Die Folgen der Agenda 2010 – Alte und neue Zwänge des Sozialstaats. Hamburg 2004, ISBN 3-89965-102-2

- Christian Christen, Tobias Michel, Werner Rätz (Hrsg.): Sozialstaat: Wie die Sicherungssysteme funktionieren und wer von den „Reformen“ profitiert. Hamburg 2003. ISBN 3-89965-005-0

- Bernd Schiefer, Michael Worzalla: Agenda 2010. Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt. Luchterhand 2004. ISBN 3-472-05665-7

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- LabourNet Germany: Agenda 2010 – Infos, Proteste, Kommentare

- Michael Hüther und Benjamin Scharnagel: Die Agenda 2010: Eine wirtschaftspolitische Bilanz (PDF; 859 kB). In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Heft 32–33/2005, S. 23–30

- Arno Luik: Ein Putsch von ganz oben, in: stern, 21. Oktober 2004, S. 65 f. (PDF; 13 kB)

- Spiridon Paraskewopoulos: Kritische Anmerkungen zur gegenwärtigen Wirtschaftspolitik „Agenda 2010“, Vortrag vom 20. Oktober 2003.

- IAB-Infoplattform „Agenda 2010 – 10 Jahre Arbeitsmarktreformen“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Björn Hengst: Schmidt preist Schröders Agenda. In: Spiegel Online – Politik, 27. Oktober 2007.

- ↑ a b c Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder am 14. März 2003 (PDF; 663 kB).

- ↑ Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Bericht der von Peter Hartz geleiteten Kommission vom 16. August 2002.

- ↑ Florian Gerster, Die SPD – Partei der Arbeit oder der Arbeitslosen?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Dezember 2018, S. 12.

- ↑ Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 4. Sitzung (PDF; 1,0 MB). Plenarprotokoll 16/4, 30. November 2005, S. 78.

- ↑ Florian Rötzer: "Ohne Bertelsmann geht nichts mehr". Telepolis, 9. November 2004.

- ↑ Frank Böckelmann, Hersch Fischler: Bertelsmann: Hinter der Fassade des Medienimperiums. 2004, ISBN 978-3-8218-5551-6.

- ↑ Ingo Zimmermann, Jens Rüter, Burkhard Wiebel, Alisha Pilenko, Frank Bettinger: Anatomie des Ausschlusses. 2013, ISBN 978-3-658-00771-3, S. 78.

- ↑ a b c d e Tobias Kaiser: Forscher entlarven Hartz-IV-Wunder als Mythos In: Die Welt Online. vom 3. Februar 2014.

- ↑ a b c d From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany’s Resurgent Economy. (PDF) In: cream-migration.org. Abgerufen am 21. Mai 2015.

- ↑ Ulrich Blum, Wolfgang Franz, Gustav Horn, C. Logeay, Christoph M. Schmidt, Klaus F. Zimmermann: Agenda 2010 – Ein Zwischenbilanz. in: Wirtschaftsdienst. 88. Jg. (2008), Heft 3, S. 151–174, (Download, PDF, 169kB), S. 152.

- ↑ siehe auch Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Deutschland und die europäischen Ungleichgewichte, S. 105, Rn 184.

- ↑ Philip Plickert: Währungsunion: Die Vor- und die Nachteile des Euro. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22. Juni 2011, abgerufen am 20. Januar 2013.

- ↑ Jay C. Shambaugh: The Euro’s Three Crises, In: David H. Romer, Justin Wolfers: Brookings Papers on Economic Activity: Spring 2012, ISBN 978-0-8157-2432-2, Brookings Institution, 2012, S. 183.

- ↑ Nicholas Crafts, Peter Fearon, The Great Depression of the 1930s: Lessons for Today, Oxford University Press, 2013, ISBN 978-0-19-966318-7, S. 445.

- ↑ Jörg Bibow: The euro debt crisis and Germany’s euro trilemma, Working Paper, Levy Economics Institute 721, 2012.

- ↑ Steffen Lehndorff, A triumph of failed ideas: European models of capitalism in the crisis, ETUI, 2012, ISBN 978-2-87452-246-8, S. 79 ff.

- ↑ Brigitte Young, Willi Semmler: The European Sovereign Debt Crisis: Is Germany to Blame?, German Politics & Society, Band 29, Nummer 1, Spring 2011, S. 1–24 doi:10.3167/gps.2011.290101.

- ↑ Karl Brenke, Klaus F. Zimmermann: Reformagenda 2010: Strukturreformen für Wachstum und Beschäftigung (PDF; 391 kB).

- ↑ U. Blum, W. Franz, G. A. Horn, C. Logeay, C. M. Schmidt, K. F. Zimmermann: Agenda 2010 – Ein Zwischenbilanz, in: Wirtschaftsdienst, 88. Jg. (2008), H. 3, S. 151–174, (Download, PDF, 169 kB).

- ↑ K. F. Zimmermann: Fünf Jahre Agenda 2010. Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, 2008.

- ↑ Aufruf von über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom 23. Mai 2003: Sozialstaat reformieren statt abbauen – Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen, einblick Ausgabe 11/2003.

- ↑ Hartz IV – zukunftsfähige ‚Reform‘ am Arbeitsmarkt oder Kapitulation vor der Massenarbeitslosigkeit?, Memorandum Universität Bremen, 2003.

- ↑ Spiridon Paraskewopoulos: Kritische Anmerkungen zur gegenwärtigen Wirtschaftspolitik „Agenda 2010“, Vortrag vom 20. Oktober 2003, S. 8.

- ↑ Pressemitteilung des DIW Berlin vom 12. Dezember 2007.

- ↑ Art. 7 Nr. 1 des Gesetzes zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (JobAQTIVGesetz) vom 10. Dezember 2001, BGBl. I, S. 3443, 3463.

- ↑ Art. 1 Nr. 6 des Ersten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002, BGBl. I, S. 4607, 4609.

- ↑ Arbeitsmarkt in Zahlen Arbeitnehmerüberlassung ( vom 9. August 2014 im Internet Archive) (PDF).

- ↑ Thomas Fricke: Eine Agenda für heilige Kühe, FTD, 5. Oktober 2007, Teil 1. ( vom 2. Dezember 2008 im Internet Archive)

- ↑ Thomas Fricke: Angst essen Agenda auf, FTD, 12. Oktober 2007, Teil 2 ( vom 30. Juli 2012 im Webarchiv archive.today).

- ↑ Vlg. Achim Trube: Vom Sozialstaat zum Konditionalstaat - Grundzüge des Umbaus und die Folgen für das gesellschaftliche Gefüge, in: Björn Böhning/Klaus Dörre/Andrea Nahles (Hrsg.): Unterschichten? Prekariat? Klassen? - Moderne Politik gegen soziale Ausgrenzung, Dortmund 2006, S. 34–45.

- ↑ Max Reinhardt: Aufstieg und Krise der SPD. Flügel und Repräsentanten einer pluralistischen Volkspartei. Nomos, Baden-Baden 2011, ISBN 978-3-8329-6575-4, S. 557–560.

- ↑ Tomasz Kurianowicz, Moritz Eichhorn: Gerhard Schröder im Interview: So scheiterten die Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland. In: berliner-zeitung.de. 21. Oktober 2023, abgerufen am 2. November 2023.