Erneuerbare Energien in Deutschland

Erneuerbare Energien in Deutschland sind neben der effizienten Nutzung von Primärenergie die wichtigste Säule einer nachhaltigen Energiepolitik und der Energiewende.[1] Als erneuerbare Energiequellen gelten Bioenergie (Biomassepotenzial), Geothermie, Wasserkraft, Meeresenergie, Sonnenenergie und Windenergie.[2] Bei dem Ausbau und der Nutzung dieser Energiequellen kommt insbesondere dem Stromsektor eine besondere Bedeutung zu.

Anteil der erneuerbaren Energien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Jahr 2023 lieferten erneuerbare Energien in Deutschland 251,8 TWh elektrische Energie, 6,7 % mehr als im Jahr 2022.[3] Bei einer eingespeisten Energie von 525 TWh[4] lag der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix bei 56,0 %.[3] Wichtigster Lieferant war die Windenergie mit 139,3 TWh, gefolgt von der Solarenergie mit ca. 53,6 TWh, Biomasse mit ca. 28 TWh und Wasserkraft mit 18,5 TWh.[3]

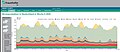

Tagesaktuelle Einspeisedaten für Strom sind u. a. von der Fraunhofer ISE für die Jahre ab 2002 frei zugänglich veröffentlicht.[5][6]

Aus dem Erfahrungsbericht zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz geht hervor, dass in der Hälfte aller zwischen 2009 und 2011 errichteten Neubauten Wärmeerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien eingesetzt wurden. Unter den dezentralen (nicht wärmenetzgebundenen) Techniken wurden am häufigsten Wärmepumpen verwendet (in 27 Prozent der Neubauten), gefolgt von Solarthermieanlagen (in etwa 20 Prozent der Neubauten) und von Anlagen zur Nutzung fester Biomasse, beispielsweise Holzpelletheizungen (in etwa 5 bis 7 Prozent der Neubauten). Im Jahr 2011 wurden etwa 60 Prozent der zugebauten Wärmepumpen und etwa ein Drittel der Biomasse-Zentralheizungen in neue Gebäude eingebaut. Bei Solarthermieanlagen wird derzeit nur rund jede siebte Anlage auf Neubauten errichtet.[7]

Im Jahr 2015 lag der aus erneuerbaren Energien gedeckte Primärenergieverbrauch in Deutschland bei 12,5 % des Gesamtverbrauchs. Der Endenergieverbrauch ist in den vorläufigen Daten noch nicht enthalten, liegt aber üblicherweise höher. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch betrug 32,6 %, bei der Wärme- und Kältebereitstellung 13,2 % und am gesamten Kraftstoffverbrauch 5,3 %. In der Stromerzeugung sind erneuerbare Energien mit einer erbrachten Arbeit von 195,9 TWh somit die wichtigste Energiequelle.[8] 2016 stieg der Anteil am Stromverbrauch auf 34 %, bei einem gleichzeitigen Exportüberschuss mit einem Rekordwert von 50 TWh.[9]

An Neujahr 2018 morgens gegen 6 Uhr deckten erneuerbare Energien erstmals rechnerisch den kompletten deutschen Strombedarf. Zu diesem Zeitpunkt lag der Stromverbrauch aufgrund des Feiertags bei relativ niedrigen 41 GW. 85 % davon wurden zu diesem Zeitpunkt durch Windenergie gedeckt, der Rest durch Wasserkraft und Biomasse geliefert. Die konventionellen Kraftwerke, die nicht rechtzeitig abgeschaltet werden konnten, arbeiteten für den Stromexport.[10]

Im ersten Quartal 2020 deckten erneuerbare Energien in Deutschland mit ca. 52 % erstmals in einem Quartal mehr als die Hälfte des Strombedarfs. Der außergewöhnliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr war vor allem auf das sehr windige und sonnige Wetter zurückzuführen. Zudem war der Stromverbrauch um 1 % zurückgegangen. Besonders windreich war der Februar 2020.[11]

Stromproduktion in Deutschland in der 8. Woche 2020 (Windstrom-Rekord) lt. Fraunhofer ISE:

-

Leistung (Grafik)

-

Höchst- und Mindest-Leistungen

-

Ertrag

-

Ertrag in Zahlen

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Anteil am Endenergieverbrauch | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,7 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 11,8 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14,7 | 14,9 | 15,9 | 16,5 | 17,5 | |

| davon 1* | Stromerzeugung | 4,1 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 7,6 | 9,3 | 10,2 | 11,6 | 14,2 | 15,1 | 16,3 | 17,0 | 20,4 | 23,7 | 25,2 | 27,4 | 31,5 | 31,6 | 36,0 | 37,8 | 42,1 |

| Wärmebereitstellung | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 13,0 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,5 | |

| Kraftstoffverbrauch | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 3,7 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 6,0 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | |

| Anteil am Primärenergieverbrauch | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 7,9 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 12,4 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,8 | |

1* die angegebenen Werte entsprechen dem Anteil der erneuerbaren Energien innerhalb dieses Bereichs | ||||||||||||||||||||||||

Hier fehlt eine Grafik, die im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

|

1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Wasserkraft | 77 | 92 | 72 | 70 | 72 | 76 | 74 | 69 | 75 | 64 | 78 | 83 | 71 | 68 | 74 | 73 | 65 | |

| Windenergie | 6 | 35 | 92 | 98 | 111 | 143 | 146 | 139 | 136 | 176 | 182 | 186 | 206 | 285 | 288 | 380 | 402 | |

| Photovoltaik | 0,03 | 0,3 | 2,0 | 4,6 | 8,0 | 11,1 | 15,9 | 24 | 42,1 | 69,6 | 95,0 | 111,6 | 129,8 | 139,4 | 137,2 | 141,8 | 166,2 | |

| Holz, Stroh, u. a. feste Stoffe | 124 | 210 | 311 | 338 | 368 | 388 | 418 | 465 | 532 | 511 | 458 | 525 | 479 | 505 | 510 | 525 | 521 | |

| Biodiesel, u. a. flüssige Brennstoffe | 2 | 13 | 62 | 110 | 190 | 217 | 195 | 174 | 191 | 168 | 130 | 121 | 125 | 117 | 118 | 118 | 124 | |

| Müll, Deponiegas | 45 | 39 | 64 | 88 | 102 | 120 | 102 | 99 | 106 | 110 | 114 | 127 | 131 | 129 | 133 | 138 | 126 | |

| Klärgas einschl. Biogas | 14 | 20 | 33 | 43 | 69 | 140 | 165 | 198 | 292 | 321 | 268 | 283 | 308 | 326 | 336 | 339 | 320 | |

| Sonstige erneuerbare (1) | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 22 | 32 | 35 | 39 | 43 | 60 | 62 | 68 | 74 | 80 | 84 | 91 | |

| Insgesamt | 275 | 417 | 650 | 769 | 939 | 1.117 | 1.147 | 1.201 | 1.413 | 1.463 | 1.385 | 1.499 | 1.519 | 1.644 | 1.676 | 1.797 | 1.815 | |

| Prozentualer Anteil am Primärenergieverbrauch |

1,9 | 2,9 | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 7,9 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 12,4 | 12,4 | 13,3 | 13,8 | |

| (1) Solar-, Geothermie und Wärmepumpen | ||||||||||||||||||

| Jahr | Bruttostrom- verbrauch |

Summe EE | Wasserkraft | Windenergie | Photovoltaik | Biogas | biogener Anteil des Abfalls |

Geothermie | sonstige (1) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| an Land | auf See | ||||||||||||||||||

| 2023 | 525.500 | 272.449 | 51,8 % | 19.639 | 3,7 % | 118.219 | 22,5 % | 23.884 | 4,6 % | 61.216 | 11,7 % | 28.717 | 5,5 % | 5.645 | 1,1 % | 206 | 0,04 % | 14.923 | 2,86 % |

| 2022 | 550.600 | 254.648 | 46,2 % | 17.625 | 3,2 % | 99.692 | 18,1 % | 25.124 | 4,6 % | 60.304 | 11,0 % | 30.469 | 5,5 % | 5.628 | 1,0 % | 206 | 0,04 % | 15.600 | 2,86 % |

| 2021 | 565.300 | 236.861 | 41,9 % | 19.100 | 3,4 % | 92.900 | 16,4 % | 24.800 | 4,4 % | 49.000 | 8,7 % | 28.453 | 5,0 % | 5.630 | 1,0 % | 249 | 0,04 % | 16.362 | 2,94 % |

| 2020 | 554.800 | 250.215 | 45,1 % | 18.300 | 3,3 % | 104.800 | 18,9 % | 27.300 | 4,9 % | 48.600 | 8,8 % | 28.757 | 5,2 % | 5.820 | 1,0 % | 231 | 0,04 % | 16.353 | 2,94 % |

| 2019 | 579.800 | 244.293 | 42,1 % | 20.192 | 3,5 % | 101.270 | 17,5 % | 24.705 | 4,3 % | 47.517 | 8,2 % | 29.203 | 5,0 % | 5.783 | 1,0 % | 196 | 0,03 % | 15.430 | 2,6 % |

| 2018 | 594.700 | 224.757 | 37,8 % | 17.974 | 2,8 % | 90.484 | 15,4 % | 19.467 | 3,2 % | 46.164 | 7,7 % | 28.952 | 4,9 % | 6.163 | 1,0 % | 178 | 0,03 % | 15.660 | 2,6 % |

| 2017 | 601.300 | 216.324 | 36,0 % | 20.150 | 3,4 % | 88.018 | 14,6 % | 17.675 | 2,9 % | 39.401 | 6,6 % | 29.325 | 4,9 % | 5.956 | 1,0 % | 163 | 0,03 % | 15.650 | 2,6 % |

| 2016 | 599.900 | 189.671 | 31,6 % | 20.546 | 3,4 % | 67.650 | 11,3 % | 12.274 | 2,0 % | 38.098 | 6,4 % | 29.271 | 4,9 % | 5.930 | 1,0 % | 175 | 0,03 % | 15.727 | 2,6 % |

| 2015 | 600.000 | 188.786 | 31,5 % | 18.977 | 3,2 % | 72.340 | 12,1 % | 8.284 | 1,4 % | 38.726 | 6,5 % | 28.636 | 4,8 % | 5.768 | 1,0 % | 133 | 0,02 % | 15.922 | 2,7 % |

| 2014 | 593.900 | 162.525 | 27,4 % | 19.587 | 3,3 % | 57.026 | 9,6 % | 1.471 | 0,2 % | 36.056 | 6,1 % | 27.062 | 4,6 % | 6.069 | 1,0 % | 98 | 0,02 % | 15.156 | 2,6 % |

| 2013 | 606.500 | 152.338 | 25,1 % | 22.998 | 3,8 % | 51.819 | 8,5 % | 918 | 0,2 % | 31.010 | 5,1 % | 25.832 | 4,3 % | 5.415 | 0,9 % | 80 | 0,01 % | 14.266 | 2,4 % |

| 2012 | 608.700 | 143.043 | 23,5 % | 21.755 | 3,6 % | 50.948 | 8,4 % | 732 | 0,1 % | 26.380 | 4,3 % | 24.395 | 4,0 % | 4.951 | 0,8 % | 25 | 0,004 % | 13.857 | 2,3 % |

| 2011 | 609.500 | 124.037 | 20,4 % | 17.671 | 2,9 % | 49.280 | 8,1 % | 577 | 0,1 % | 19.599 | 3,2 % | 18.754 | 3,1 % | 4.755 | 0,8 % | 19 | 0,003 % | 13.382 | 2,2 % |

| 2010 | 618.300 | 105.181 | 17,0 % | 20.953 | 3,4 % | 38.371 | 6,2 % | 176 | 0,03 % | 11.729 | 1,9 % | 15.300 | 2,5 % | 4.746 | 0,8 % | 28 | 0,005 % | 13.878 | 2,2 % |

| 2009 | 584.300 | 95.939 | 16,4 % | 19.031 | 3,3 % | 39.382 | 6,7 % | 38 | 0,01 % | 6.583 | 1,1 % | 13.188 | 2,3 % | 4.323 | 0,7 % | 19 | 0,003 % | 13.375 | 2,3 % |

| 2008 | 621.500 | 94.280 | 15,2 % | 20.443 | 3,3 % | 41.385 | 6,7 % | 0 | 0,0 % | 4.420 | 0,7 % | 10.957 | 1,8 % | 4.671 | 0,8 % | 18 | 0,003 % | 12.386 | 2,0 % |

| 2007 | 624.800 | 89.368 | 14,3 % | 21.170 | 3,4 % | 40.507 | 6,5 % | 0 | 0,0 % | 3.075 | 0,5 % | 8.386 | 1,3 % | 4.521 | 0,7 % | 0,4 | 0,0001 % | 11.709 | 1,9 % |

| 2006 | 623.300 | 72.509 | 11,6 % | 20.031 | 3,2 % | 31.324 | 5,0 % | 0 | 0,0 % | 2.220 | 0,4 % | 3.346 | 0,5 % | 3.901 | 0,4 % | 0,4 | 0,0001 % | 11.687 | 1,9 % |

| 2005 | 618.500 | 63.400 | 10,3 % | 19.638 | 3,2 % | 27.774 | 4,5 % | 0 | 0,0 % | 1.282 | 0,2 % | 1.696 | 0,3 % | 3.252 | 0,5 % | 0,2 | 0,00003 % | 9.758 | 1,6 % |

| 2004 | 616.100 | 57.957 | 9,4 % | 20.745 | 3,4 % | 26.019 | 4,2 % | 0 | 0,0 % | 557 | 0,1 % | 1.111 | 0,2 % | 2.253 | 0,4 % | 0,2 | 0,00003 % | 7.272 | 1,2 % |

| 2003 | 606.600 | 46.670 | 7,7 % | 18.322 | 3,0 % | 19.087 | 3,1 % | 0 | 0,0 % | 313 | 0,1 % | 1.518 | 0,3 % | 2.238 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 5.192 | 0,9 % |

| 2002 | 592.700 | 45.436 | 7,7 % | 23.124 | 3,9 % | 16.102 | 2,7 % | 0 | 0,0 % | 162 | 0,03 % | 1.046 | 0,2 % | 1.949 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 3.053 | 0,5 % |

| 2001 | 589.000 | 38.742 | 6,6 % | 22.733 | 4,0 % | 10.719 | 1,8 % | 0 | 0,0 % | 76 | 0,01 % | 745 | 0,1 % | 1.859 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 2.610 | 0,4 % |

| 2000 | 578.100 | 36.226 | 6,3 % | 21.732 | 3,8 % | 9.703 | 1,7 % | 0 | 0,0 % | 60 | 0,01 % | 445 | 0,1 % | 1.844 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 2.442 | 0,4 % |

| 1999 | 557.200 | 28.901 | 5,2 % | 19.647 | 3,5 % | 5.639 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | 30 | 0,01 % | 145 | 0,03 % | 1.740 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1.700 | 0,3 % |

| 1998 | 555.300 | 25.086 | 4,5 % | 17.216 | 3,1 % | 4.579 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | 35 | 0,01 % | 118 | 0,02 % | 1.618 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1.520 | 0,3 % |

| 1997 | 547.600 | 22.673 | 4,1 % | 17.357 | 3,4 % | 3.025 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 18 | 0,003 % | 44 | 0,01 % | 1.397 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 832 | 0,2 % |

| 1996 | 550.400 | 26.140 | 4,7 % | 21.957 | 4,0 % | 2.073 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 12 | 0,002 % | 31 | 0,01 % | 1.343 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 724 | 0,1 % |

| 1995 | 541.800 | 25.327 | 4,7 % | 21.780 | 4,0 % | 1.530 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 7 | 0,001 % | 18 | 0,003 % | 1.348 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 644 | 0,1 % |

| 1994 | 531.100 | 22.739 | 4,3 % | 19.930 | 3,8 % | 927 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 7 | 0,001 % | 6 | 0,001 % | 1.306 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 563 | 0,1 % |

| 1993 | 526.600 | 20.128 | 3,8 % | 17.878 | 3,4 % | 612 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,001 % | 4 | 0,001 % | 1.203 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 428 | 0,1 % |

| 1992 | 531.600 | 19.240 | 3,6 % | 17.397 | 3,3 % | 281 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | 4 | 0,001 % | 3 | 0,001 % | 1.262 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 293 | 0,06 % |

| 1991 | 538.700 | 16.465 | 3,1 % | 14.891 | 2,8 % | 102 | 0,02 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,0002 % | 2 | 0,0004 % | 1.211 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 258 | 0,05 % |

| 1990 | 549.900 | 18.934 | 3,4 % | 17.426 | 3,2 % | 72 | 0,01 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,0002 % | 1 | 0,0002 % | 1.213 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 221 | 0,04 % |

| (1) Klärgas, Deponiegas, Biomethan, biogene Festbrennstoffe, Klärschlamm, biogene flüssige Brennstoffe | |||||||||||||||||||

Potentiale in Deutschland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Jahresmittel wird mittels des Sonnenlichts etwa das Hundertfache des deutschen Primärenergieverbrauchs auf Deutschland eingestrahlt.[17] Dazu muss noch das Potential der Geothermie sowie der Windenergie gerechnet werden, wobei alleine die Windenergie an Land über ein nutzbares Potential von ca. 2400 TWh/a (Terawattstunde pro Jahr), ca. das Vierfache der deutschen Stromerzeugung, verfügt.[18] Prinzipiell ist deshalb eine autarke Komplettversorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energien alleine mit heimischen Quellen möglich, auch wenn die meisten 100-%-Szenarien einen Import aus Nachbarstaaten vorsehen, da sich auf diese Weise die Versorgungssicherheit erhöht sowie der notwendige Speicherbedarf infolge von Ausgleichseffekten reduzieren lässt.[19]

Im Jahr 2008 ging das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) in seiner Leitstudie davon aus, dass die erneuerbaren Energien in Deutschland bis 2020 einen Anteil von 30 % an der Stromversorgung erreichen würden.[20] Damit sollte der ursprünglich bis zu diesem Zeitpunkt geplante Wegfall an Kernenergiekapazitäten (Atomausstieg) vollständig ersetzt werden. 2012 wurde von einem deutlich stärkeren Ausbau ausgegangen. Laut Branchenprognose der Erneuerbare-Energien-Industrie könnten die erneuerbaren Energien in Deutschland bereits im Jahr 2020 mit 48 % knapp die Hälfte des gesamten deutschen Strombedarfs decken. Nach Beschluss der schwarz-roten Bundesregierung aus dem Jahr 2014 sollte der Ökostromanteil bis 2020 auf 40–45 % und bis 2035 auf 55 bis 60 % gesteigert werden.[21] Im Jahr 2016 konnten bereits 29,2 % des Stromverbrauchs in Deutschland durch erneuerbare Energieträger gedeckt werden.[22] Zielvorhaben aus dem Jahr 2017 sind, bis 2025 40–45 % des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien bereitzustellen und bis 2022 die letzten Kernkraftwerke abzuschalten.[23]

Laut dem im Januar 2010 von der Agentur für Erneuerbare Energien vorgelegten Potenzialatlas sind die technischen Potenziale in Deutschland zur Nutzung regenerativer Energien noch größtenteils unerschlossen. Der Potenzialatlas berechnet den Flächenverbrauch von heute bis zum Jahre 2020, der für erneuerbare Energien bei deren weiterem Ausbau benötigt wird. Demnach könne beispielsweise die Windenergie an Land bis 2020 ein Fünftel des deutschen Strombedarfs decken. Dafür benötige sie etwa 0,75 % der Landesfläche. Die Bioenergie stelle demnach im Jahr 2020 einen Anteil von 15 % an der gesamten Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung, wofür eine Fläche von 3,7 Millionen Hektar (heute: 1,6 Millionen Hektar) notwendig sei. Eine Konkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung (Flächenkonkurrenz) sei aufgrund der EU-weiten Getreideüberschüsse nicht zu befürchten. Auch das Potenzial der Solarenergie sei noch weitgehend unerschlossen. Nur 2,5 % der geeigneten Gebäudeflächen würden bisher für Strom oder Wärme aus der Sonne genutzt.[24]

Ein Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen kam 2010 zu dem Ergebnis, dass Deutschland im Jahr 2050 seine Stromversorgung vollständig aus erneuerbaren Energien decken könne. Laut Olav Hohmeyer, Hauptautor des Gutachtens, ist bereits 2030 eine Vollversorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien möglich, wenn die konventionellen Kraftwerke frühzeitig abgeschaltet sowie die Netz- und Speicherinfrastruktur angepasst würden. Die Studie enthält eine Reihe von Szenarien, denen zufolge selbst eine rein nationale Vollversorgung mit erneuerbaren Energien möglich sei. Einfacher und kostengünstiger sei jedoch ein Stromaustausch mit Nachbarländern und Regionen. So könne beispielsweise Norwegen zeitweise Stromüberschüsse aus Windenergie aufnehmen und dann Strom aus Wasserkraft zur Verfügung stellen, wenn in Deutschland wenig Wind weht.[25]

Auch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) kam zu dem Ergebnis, dass die deutsche Energieversorgung (Strom- und Wärmesektor) mit einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien bis 2050 technisch möglich sei und sich finanziell nicht belastend auswirke. Für das Gelingen müssten demnach jedoch vor allem im Wärmesektor noch einige Weichen gestellt werden. So müsse der Heizwärmebedarf für Gebäude durch energetische Gebäudesanierung auf rund 50 Prozent des Wertes aus dem Jahr 2010 sinken.[26]

Förderung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Deutschland werden erneuerbare Energien mit verschiedenen Maßnahmen gefördert:

- Das im Jahr 2000 in der ersten Form erlassene Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)) war maßgeblich für den Strombereich.[27]

- Seit dem Jahr 2009 wird mit dem Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWG)) auch die Wärmebereitstellung gefördert.

- Seit dem Jahr 2007 ist das Biokraftstoffquotengesetz gültig, das die zuvor bestehenden Steuervergünstigungen zur Förderung von Biokraftstoffen ablöste.

- Die EU-Richtlinie zu den erneuerbaren Energien vom 23. April 2009 (2009/28/EG)[28] schreibt den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union den Erlass von staatlichen Regelungen vor, die die Verwendung der erneuerbaren Energien in den Bereichen Strom, Wärme und Kälte sowie Verkehr fördern, damit bis 2020 ein Gesamtanteil dieser Energien am Energiegesamtverbrauch innerhalb der EU von 20 % erreicht wird. Für Deutschland beträgt das nationale Ausbauziel 18 % am Endenergieverbrauch; dieses Ziel wird gemäß Ausbauprognosen allerdings verfehlt.[29][30]

Insbesondere mit dem Stromeinspeisungsgesetz zu Anfang der 1990er Jahre und mit dem daraus hervorgegangenen EEG erhielten Kleinerzeuger die Möglichkeit, in die Stromnetze der großen Energieversorgungsunternehmen einzuspeisen und erhöhte Vergütungen zu erhalten. Häufig wird dies als wichtiger Faktor gesehen, um die einstigen Monopole bzw. die derzeitige Dominanz der großen EVU zu verringern und den Wettbewerb anzuregen.

Nachdem die großen Energieunternehmen in Deutschland lange Zeit nicht oder nur wenig in die erneuerbaren Energien investierten, findet seit Mitte der 2000er Jahre ein allmählicher Wandel statt. Insbesondere größere Projekte wie Offshore-Windparks, die seit ca. 2010 zunehmend realisiert werden, werden von den EVUs finanziert.

Prognosen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

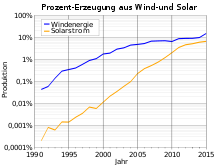

Die größten Unterschiede zwischen Prognose und Realität des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutschland ergeben sich für die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Auftrag gegebenen Studien der Prognos AG. Zum Beispiel war die reale Nutzung erneuerbarer Energien im Jahr 2000 fast dreimal so hoch wie die Prognose von 1998. Die für das Jahr 2020 erwartete Stromproduktion erreichten die erneuerbaren Energien bereits 2007.[31] Der Prognos-Studie von 1984 zufolge hätten Windenergie, Photovoltaik, Biogas, Geothermie, Solarthermie und Biokraftstoffe im Jahr 2000 keinen maßgeblichen Beitrag zur Energieversorgung geleistet.[32] Die in der Prognos-Studie von 2005 für 2030 vorhergesagten Werte für Strom aus Bioenergie und Photovoltaik und für Wärme aus erneuerbaren Energien wurden bereits 2007, nur zwei Jahre nach Veröffentlichung der Studie, erreicht. Die prognostizierte Biokraftstoffmenge für 2020 wurde ebenfalls schon 2007 übertroffen.[33]

In Deutschland wird das Ausbauziel bis zum Jahr 2020, zu dem sich Deutschland bei der EU verpflichtet hat, laut Bundesumweltministerium voraussichtlich übertroffen. Statt 18 % Anteil am Endenergieverbrauch würden dann 19,6 % regenerativ erzeugt. Im Stromsektor erwartet das Ministerium einen Beitrag der erneuerbaren Energien von 38,6 %.[34]

Gründe für den Umstieg auf erneuerbare Energien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Klimaschutz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Jahr 2019 haben die erneuerbaren Energien in Deutschland 203 Mio. Tonnen CO2 eingespart,[35] so dass sich die freigesetzte Menge an CO2-Äquivalenten auf 805 Millionen Tonnen reduzierte.[36]

Wirtschaftswachstum und Wertschöpfung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ähnliche Ergebnisse liefert eine Studie der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (gws) und des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg: Mehr Erneuerbare und mehr Energieeffizienz bewirken demnach eine höhere Wirtschaftsleistung, zusätzliche Investitionen und Arbeitsplätze sowie langfristig geringere Energiekosten. Da auch andere Staaten künftig ihre Energiesysteme umbauen werden, eröffnen sich Exportmöglichkeiten für deutsche Unternehmen.[37]

Die vermiedenen Kosten durch erneuerbare Energien aufgrund gesunkener Strombörsenpreise und anderer volkswirtschaftlicher Effekte wurde von der Universität Nürnberg in einer Studie für Siemens im Jahr 2015 auf 11 Mrd. Euro geschätzt.[38] Andere Untersuchungen konzentrieren sich auf die Wertschöpfung durch erneuerbare Energien und veranschlagen diese für das Jahr 2012 auf 17 Milliarden Euro (direkt) plus 9,5 Milliarden Euro (indirekt über Zulieferer und Vorleistungen) veranschlagt. Zwei Drittel der Wertschöpfung komme dabei Städten und Gemeinden zugute und leiste einen Beitrag zur Entwicklung strukturschwacher Räume.[39] Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden in Deutschland mit klimaschutzrelevanten Waren und Dienstleistungen 2011 mehr als 45 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Dies entspricht knapp zwei Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes (BIP). In Sachsen-Anhalt wurden vier Prozent des BIP durch klimaschutzbezogene Umsätze erwirtschaftet, in Bayern 3,5 Prozent. Den größten Anteil am Gesamtumsatz hatte die Solarenergiebranche mit einem Umsatz von 14,3 Milliarden Euro, aber auch der Wind- (8,3 Milliarden Euro) und der Bioenergiesektor (2,2 Milliarden Euro) konnten zum BIP beitragen.[40]

Neben dem Heimatmarkt sorgt aber auch die steigende Nachfrage nach EE-Anlagen aus dem Ausland in der deutschen Industrie für Wachstum. So betrug beispielsweise die Exportquote der deutschen Windenergiebranche im Jahr 2011 rund 66 %.[41]

Arbeitsmarkt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Laut Erhebungen der Bundesregierung waren in Deutschland im Jahr 2013 ca. 371.400 Menschen durch den Ausbau der erneuerbaren Energien beschäftigt.[42] Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2012 von über sieben Prozent. Wichtigste Branche war die Windenergie mit 138.000 Beschäftigten, die 2013 einen Beschäftigtenzuwachs von über 13 Prozent verzeichnen konnte. Während die Bioenergie als zweitwichtigster Arbeitgeber mit rund 126.000 Beschäftigten ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres verblieb, gab es in der Solarenergie-Sparte, insbesondere bei der Photovoltaik, gegenüber dem Vorjahr einen starken Einbruch: Waren dort 2012 aufgrund des Booms der Branche mit 114.000 ähnlich viele Menschen beschäftigt gewesen wie in der Wind- und Bioenergiebranche, reduzierten sich die Beschäftigtenzahlen innerhalb eines Jahres auf nunmehr 68.500 Beschäftigte. Damit waren dort jedoch weiterhin mehr Menschen beschäftigt als noch 2011 (49.200). Dieser Rückgang ist vor allem auf den deutlich gebremsten Photovoltaik-Ausbau in Deutschland zurückzuführen, der einen Beschäftigungsabbau sowohl bei der Produktion als auch bei der Installation der Anlagen zur Folge hatte.[43][44]

Obwohl der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiebedarf erst bei rund 12 % liegt, sind Deutschlandweit mittlerweile deutlich mehr Menschen in der Erneuerbare-Energien-Branche beschäftigt als in der konventionellen Energiebranche. 2003 belief sich die Gesamtzahl der Arbeitsplätze in der konventionellen Energiewirtschaft auf 260.000; eine Zahl, die von der Regenerativbranche bereits im Jahr 2007 mit rund 250.000 Stellen fast erreicht wurde.[45] Im Kohlebergbau waren 2013 deutschlandweit ca. 31.000 Menschen beschäftigt, von denen bis Ende 2018 etwa die Hälfte der Arbeitsplätze durch die dann auslaufende Steinkohlesubvention wegfallen wird.[46] Im Jahr 2014 waren rund 123.000 Arbeitsplätze dem Export von erneuerbaren Energien zuzuschreiben, was 44 % der Beschäftigten bei Anlagen und Komponenten entspricht.[43]

Demokratisierung der Energieversorgung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2013 existierten in Deutschland 718 seit 2008 gegründete Energiegenossenschaften, die zusammen rund 145.000 Mitglieder, größtenteils Privatpersonen, hatten. Diese können sich zumeist bereits mit Beiträgen ab 500 Euro beteiligen. Zusammen haben diese Genossenschaften bisher ca. 1,35 Mrd. Euro in erneuerbare Energien investiert. Durch die EEG-Novelle 2014 wird jedoch infolge verschlechterter Investitionsbedingungen insbesondere für Bürgerprojekte ein starker Rückgang der Neuinvestitionen erwartet.[47]

Bürgerengagement in der Energieversorgung besitzt in Deutschland eine lange Tradition. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden in ländlichen Gegenden mehrere Energiegenossenschaften gegründet, um elektrische Energie zu produzieren oder ein Verteilnetz zu bauen und zu betreiben. Hintergrund war, dass von Seiten größerer Energieunternehmen zumeist kein wirtschaftliches Interesse bestand, in dünnbesiedelten Regionen ein Stromnetz aufzubauen, da sich dieses dort aufgrund der geringen Stromabnahme nicht gerechnet hätte.[48]

Verbesserung der Luftqualität

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Energiewende trägt zur Senkung der Luftverschmutzung bei. Da Maßnahmen zur Eindämmung der globalen Erwärmung häufig auch die Luftverschmutzung reduzieren, ist die Verbesserung der Luftqualität ein wichtiger positiver Nebenaspekt von Klimaschutzmaßnahmen wie dem Ausbau Erneuerbarer Energien.[49]

Akzeptanz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Deutschland herrscht in der Bevölkerung ein weitgehender Konsens, dass den erneuerbare Energien in einem zukünftigen Energiesystem die tragende Rolle zukommen soll.[50] Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland spricht sich für erneuerbare Energien aus, wie Umfragen regelmäßig belegen. Insbesondere unter jungen Menschen ist die Zustimmung ausgesprochen hoch.

Verglichen mit anderen Großprojekten liegt die Zustimmung zum Ausbau der erneuerbaren Energien auf sehr hohem Niveau. So ermittelte z. B. eine repräsentative Umfrage von Allensbach für den Ausbau der erneuerbare Energien eine Zustimmung von 85 %, was sogar noch höher war als die Zustimmung zu Bau neuer Krankenhäuser und den höchsten Wert der abgefragten Infrastrukturprojekte darstellte. Den Bau von Kohlekraftwerken lehnten hingegen 74 % der Bevölkerung ab.[51] Zuletzt bestätigte eine Umfrage von TNS Emnid im September 2013, dass 93 % der Deutschen den Ausbau der erneuerbaren Energien für „wichtig“ oder „sehr wichtig“ halten.[52] Eine noch etwas höhere Zustimmung erbrachte eine im August 2017 veröffentlichte Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien. 95 % der Befragten bewerteten den Ausbau der Erneuerbaren demnach als wichtig bis außerordentlich wichtig.[53] Die aktuellste Naturbewusstseinstudie zeigt außerdem, dass Befragte mit hohen Bildungsabschlüssen die Energiewende überdurchschnittlich häufig für richtig halten.[54]

Im Rahmen der Debatte um die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ermittelte das Politbarometer im Jahr 2014, dass sich 57 % der Deutschen einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien wünschen, 23 % waren mit der Ausbaugeschwindigkeit zufrieden, 14 % wünschten sich einen langsameren Ausbau. Die mit der EEG-Novelle 2014 angestrebte Kürzung der Förderungen für neue Anlagen hielten im Vorfeld 55 % der Deutschen für falsch, 38 % für richtig.[55] Gleichzeitig ermittelte TNS Emnid, dass 92 % der Deutschen den verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien für „wichtig“ bis „außerordentlich wichtig“ hielten.[56]

Akzeptanz der Kosten: Laut TNS Emnid (2014) halten 55 % der Deutschen die Höhe der EEG-Umlage von 6,24 ct/kWh für angemessen, 36 % für zu hoch und 4 % für zu niedrig.[56] Laut Infratest dimap (2012) im Auftrag von Greenpeace Energy befürworteten 80 % der Bundesbürger das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), 51 % halten jedoch die EEG-Umlage für zu hoch.[57] Eine Mehrheit der Bürger plädiert zudem für eine gerechtere Verteilung der Kosten für die Förderung der erneuerbaren Energien und wenden sich gegen Privilegien für Industriekunden. Eine Befreiung kleiner und mittelständischer Unternehmen wird von knapp der Hälfte der Befragten für sinnvoll gehalten.[58]

Zustimmung zu EE in der Nachbarschaft: In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Agentur für erneuerbare Energien vom Januar 2010 lag die Zustimmung für Erneuerbare-Energien-Anlagen dort, wo bereits solche Anlagen vorhanden waren, deutlich höher, als an Orten, wo das nicht der Fall war. Während sich beispielsweise im deutschen Durchschnitt 55 % der Menschen für Windkraftanlagen in ihrer unmittelbaren Umgebung aussprachen, lag dieser Anteil dort, wo bereits solche Anlagen vorhanden waren, mit 74 % deutlich höher. Dieser Zusammenhang zeigte sich deutlich stärker ausgeprägt auch bei konventionellen Kraftwerken, wobei deren Akzeptanzwert durchschnittlich knapp halb so hoch lag, wie bei den erneuerbaren Anlagen.[52] Dieses Ergebnis wurde in einer weiteren Umfrage von TNS Infratest im Auftrag der Agentur für erneuerbare Energien im Juli 2011 im Prinzip bestätigt, jedoch mit leicht rückläufigen Zustimmungswerten zu den Erneuerbare-Energien-Anlagen.[59]

Die höhere Zustimmungsrate dort, wo bereits Erneuerbare-Energien-Anlagen, v. a. Windräder, existieren, wurde mittlerweile auch in einer Reihe wissenschaftlicher Studien beobachtet. Demnach nimmt die Zustimmung mit zunehmender Nähe zu den Anlagen häufig zu; zudem legen Studien nahe, dass es zwar während der Bauphase die Unterstützung etwas abnimmt, nach Inbetriebnahme der Anlagen die Zustimmung jedoch ansteigt.[60]

Zustimmung nach Bundesländern: Eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Agentur für erneuerbare Energien zur Akzeptanz erneuerbarer Energien belegte für jedes einzelne Bundesland die hohe gesellschaftliche Zustimmung zu regenerativer Energiegewinnung und wies eine steigende Befürwortung der erneuerbaren Energien nach. Demnach wünschen sich insbesondere die Menschen in Süddeutschland mehr Erneuerbare-Energien-Anlagen in ihrer Region, vor allem auch Windkraftanlagen in der eigenen Nachbarschaft. Mehrheitlich erwarten die Befragten ein stärkeres Engagement ihrer Landes- und Kommunalpolitiker in Bezug auf erneuerbare Energien. Bundesweit halten 95 % der Deutschen den Ausbau erneuerbarer Energien für wichtig oder sehr wichtig. 78 % würden ihren Strom am liebsten aus erneuerbaren Energiequellen beziehen (im Vergleich zu 9 % aus Erdgas, 6 % aus Atomkraft, 3 % aus Kohle).[52] Auch regionale Umfragen zum Beispiel in Brandenburg[61][62] und Hessen[63] ergaben hohe Zustimmungswerte.

Wirtschaftlichkeit und Kosten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eigentümerstruktur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Deutschland gibt es mehr als fünf Millionen Anlagen zur erneuerbaren Strom- und Wärmeerzeugung (Stand: Ende 2014).[64] Bezogen auf die installierte Leistung befanden sich die Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland im Jahre 2010 zu rund 40 % im direkten Eigentum von Privatpersonen, weitere 11 % im Eigentum von Landwirten, 14,4 % im Eigentum von Projektierern, 11 % im Eigentum von Banken und Fonds, 6,5 % im Eigentum der großen Stromkonzerne E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall (davon über drei Viertel Wasserkraft) und 1,6 % im Eigentum der Regionalversorger. In den Bereichen Photovoltaik und Windenergie an Land sind Privatpersonen mit 39,3 % bzw. 51,5 % traditionell die wichtigsten Investoren. Dies belegen das Marktforschungsinstitut trend:research und das Klaus Novy-Institut in einer vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebenen Studie.[65] Gründe für die breite Streuung in der Eigentümerstruktur liegen demzufolge in der guten Verfügbarkeit und Handhabbarkeit der Erneuerbare-Energien-Techniken für Privatpersonen und kleinere Gewerbe- und Industriebetriebe.

Der Anteil der Bürger an Anlagen erneuerbarer Energien ist fast viermal so groß wie der Anteil der großen vier Energieversorger. Bürger betreiben demnach 47 % der gesamten Leistung aus erneuerbaren Energien, fast die Hälfte der installierten Bio- und Solarenergie und mehr als die Hälfte der installierten Windenergie (Stand: Ende 2012), so eine Studie Bremer Marktforschungsinstitut trend:research und der Leuphana Universität Lüneburg. Die großen vier Energieversorger besitzen hingegen nur 12 Prozent der Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie.[66]

Mehr als 80 % aller Biogasanlagen und 21 % aller Solaranlagen sind laut Angaben des Marktforschungsinstituts trend:research im Besitz von Landwirten. Diese profitieren außerdem von der Verpachtung von Agrarflächen für weitere Anlagen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) schätzt deshalb, dass etwa ein Drittel der EEG-Umlage an die Landwirte geht: 2012 waren das sechs bis sieben Milliarden Euro.[67]

| Eigentümer | Anteil der installierten Leistung | ||

|---|---|---|---|

| 2010 | 2012 | 2017 | |

| Privatpersonen | 39,7 % | 35 % | 32 % |

| Projektierer | 14,4 % | 14 % | 14 % |

| Banken und Fonds | 11,0 % | 13 % | 13 % |

| Landwirte | 10,8 % | 11 % | 11 % |

| Gewerbe | 9,3 % | 14 % | 13 % |

| Stromkonzerne

(E.ON, RWE, EnBW, Vattenfall) |

6,5 % | 5 % | 5 % |

| Regionalerzeuger | 1,6 % | 7 % | 10 % |

| Sonstige | 6,7 % | 1 % | 2 % |

Strom (staatliche Förderung)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hinsichtlich der Förderung erneuerbarer Energien in Deutschland spielt das im April 2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eine besondere Rolle. Dieses regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen. Die Kosten dafür werden über die EEG-Umlage auf den allgemeinen Strompreis umgelegt und damit von den Stromverbrauchern getragen. Aus Wettbewerbsgründen sind dabei jedoch gewerbliche Verbraucher mit einem Stromverbrauch über 1 GWh/a (Stand 2013) mit dem 1 GWh übersteigenden Stromverbrauch weitgehend von der EEG-Umlage befreit. Insbesondere diese Ausnahmeregelungen sind Gegenstand der politischen Diskussion.

Trotz erheblicher Kürzungen der Vergütungssätze pro Kilowattstunde ist die EEG-Umlage in den letzten Jahren aufgrund des starken Ausbaus der erneuerbaren Energien, des Merit-Order-Effekts sowie weiterer verzerrender Sondereinflüsse, stark angestiegen. Seit 2015 hat sich die EEG-Umlage uneinheitlich entwickelt. Im Jahr 2019 betrug sie 6,405€ct.[70]

Aufgrund zahlreicher verzerrender Effekte gilt die EEG-Umlage nicht als valider Indikator für die Kosten der erneuerbaren Energien.[71] Insbesondere führen erneuerbare Energien zu sinkenden Börsenstrompreisen (Merit-Order-Effekt), während die EEG-Umlage aber als Differenz zwischen dem Börsenstrompreis und den gesetzlichen Einspeisetarifen gemessen wird. Je niedriger also der Börsenstrompreis, desto höher bei sonst gleichen Bedingungen die Umlage für erneuerbare Energien. Einen Vergleichsmaßstab ermöglicht der sogenannte „Energiewende-Kosten-Index“ (EKX), der die EEG-Umlage um die verzerrenden Effekte (u. a. Ausnahmetatbestände für die Industrie) bereinigt und im Gegenzug weitere Kostenfaktoren (wie beispielsweise die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung) miteinbezieht, ohne jedoch die Kosten für den Bau und Betrieb der zusätzlich benötigten Netze sowie der Speicher und/oder Schattenkraftwerke zu berücksichtigen. Demnach beruht der Zuwachs der Stromkosten zwischen 2003 und 2012 zu über 50 % auf höheren Brennstoffpreisen und industriepolitischen Umverteilungseffekten.[72]

Laut dem ehemaligen Bundesumweltminister Peter Altmaier könnte die Energiewende insgesamt bis zu einer Billion Euro bis zum Jahr 2040 kosten (einschließlich Wärme und Verkehr).[73] Gegenüber dem Bundestag konnte das Bundesumweltministerium jedoch nicht schriftlich erläutern, wie diese Zahl berechnet wurde.[74] Der Bundesverband Erneuerbare Energie wies die Zahl als „unseriös“ zurück, da diese den Eindruck erwecke, dass der Gesellschaft keinerlei zusätzliche Kosten entstünden, wenn der Ausbau erneuerbarer Energien gebremst würde.[75] Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft legte indes eine Analyse vor, welche die Förderkosten für erneuerbare Energien, die vermiedenen Kosten für fossile Energien, die Kostendämpfung an der Strombörse und vermiedene Umweltschadenskosten gegenüberstellt. Demzufolge generiert die Energiewende eine volkswirtschaftlich positive Bilanz ab 2030.[76] Nach dem Subventionsbericht der EU-Kommission erhalten Atom- und Kohlekraftwerke mehr Subventionen als alle erneuerbaren Energien insgesamt.[77]

Die Internationale Energieagentur (IEA) urteilte in ihrem Länderbericht 2013 zu Deutschland: „Die Kostenauswirkungen des EEG müssen im Kontext der allgemeinen Entwicklungen im Energiesektor bewertet werden. Der jüngste Strompreisanstieg bereitet vor allem Haushalten mit geringem Einkommen Schwierigkeiten, wohingegen Großverbraucher von der Umlage weniger betroffen sind und zugleich in den Genuss der durch die erneuerbaren Energien herbeigeführten Senkung der Großhandelstarife kommen. Zudem erhöht sich die Energiearmut auch durch den starken Anstieg der Kosten fossiler Brennstoffe. Kosten und Nutzen der erneuerbaren Energien müssen fair und transparent verteilt werden.“[78]

Vermeidung externer Kosten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Energieträger | ct/kWh |

|---|---|

| Braunkohle | 20,81 |

| Steinkohle | 18,79 |

| Erdgas | 8,59 |

| Erdöl | 20,06 |

| Wasserkraft | 0,30 |

| Windenergie | 0,28 |

| Photovoltaik | 1,64 |

| Biomasse | 7,71 |

Bisher (April 2014) ist eine Internalisierung dieser externen Effekte nur zu einem kleinen Teil erfolgt, eine vollständige Internalisierung ist nicht absehbar. So zieht z. B. der „Jahresbericht Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2013“ der AG Energiebilanzen das Fazit, dass „die mit dem Emissionshandel intendierten Anreize für ein emissionsminderndes Verhalten bei derartigen Zertifikatspreisen [von ca. 5 Euro/Tonne] nicht zu erwarten“ seien.[80] Da es sich um ein Marktversagen handelt, sind für eine Internalisierung üblicherweise staatliche Eingriffe notwendig, wobei sowohl marktwirtschaftliche als auch ordnungsrechtliche Maßnahmen in Frage kommen.[81]

Subvention für Unternehmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Energiekosten für die deutsche Industrie sind von 2010 bis 2017 stetig gesunken.[82] Aufgrund der verschiedenen steuer- und abgabenrechtlicher Privilegierungen sowie infolge des Merit-Order-Effekts erneuerbarer Energien sinkender Großhandelspreise bezieht die energieintensive Industrie in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren sowie im Vergleich zu anderen Industrieländern relativ günstig Strom.[83]

Die Energiekosten und damit die EEG-Umlage haben im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland nur einen geringen Anteil am Bruttoproduktionswert, verglichen etwa mit den Material- und Personalkosten. Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung machten die gesamten Stromkosten im Schnitt ca. 3 % des Umsatzes eines Unternehmens aus, wovon die EEG-Umlage nur gering beitrage. Bei stromintensiven Unternehmen liegen die Kosten höher, allerdings seien diese von EEG-Umlage und Ökosteuer (Deutschland) größtenteils ausgenommen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Energieintensive Branchen profitierten zudem derzeit von historisch niedrigen Preisen an der Strombörse.[84]

Laut Bundesnetzagentur verbrauchten im Jahr 2012 einige hundert Firmen rund 18 % des Stroms, zahlten aber nur 0,3 % der EEG-Umlage, da viele Großverbraucher von der EEG-Umlage befreit sind.[85] Mit Inkrafttreten der EEG-Novelle 2012 wurden die Ausnahmetatbestände für die Industrie erheblich ausgeweitet, was die EEG-Umlage zusätzlich steigen ließ, da diese Kosten auf die übrigen Umlagezahler umgelegt werden. Diese Umverteilung stößt aufgrund von Wettbewerbsverzerrungen, Mehrbelastungen für Privatverbraucher und ökologisch fraglichen Entlastungseffekten auf Kritik. Die Zahl der befreiten Unternehmen stieg daraufhin auf 2098 im Jahr 2013. Da mit dieser Entlastung zugleich eine Wettbewerbsverzerrung auftritt, wurde durch die EU-Kommission im Juni 2012 ein Beihilfeverfahren gegen Deutschland eingeleitet.[86] Nach Schätzungen betragen die Ausnahmeregelungen im Jahr 2012 auf 2,7 Mrd. Euro, im Jahr 2013 etwa 5,0 Mrd. Euro und 2014 rund 7,0 Mrd. Euro.[87]

Aufgrund des Merit-Order-Effekts sanken die Strompreise an der Strombörse durch die Einführung der durch die EEG-Umlage finanzierten erneuerbaren Energien.[88] Da industrielle Großverbraucher fast vollständig von der EEG-Umlage ausgenommen sind, zugleich aber von den gefallenen Börsenstrompreisen profitieren, könne die EEG-Umlage laut Erik Gawel kaum für eine etwaige Abwanderung von Betrieben ins Ausland verantwortlich gemacht werden.[89]

Laut dem Netzbetreiber Tennet TSO ist in Deutschland 2014 der Spotmarktpreis für den Folgetag um 13 % gesunken; die deutsche Industrie bezahle die niedrigsten Strompreise in Europa.[90] Auch die Strompreise im außerbörslichen Handel werden in Deutschland günstiger. Für die Jahre 2015 bis 2017 kostet der Strom bei direkten Lieferverträgen laut dem Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) zwischen 2,68 und 4,28 Cent pro Kilowattstunde.[91]

Preissenkender Effekt an der Strombörse

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]So führen die steigenden Einspeisungen von erneuerbaren Energien in Deutschland seit der Novellierung des EEG-Wälzungsmechanismus im Jahr 2009 über die Merit-Order an sonnigen und windreichen Tagen dazu, dass der Börsenstrompreis in Stunden hoher Einspeisung stark sinkt – oft sogar auf negative Werte. Dies ließ die EEG-Umlage, solange sie noch als Bestandteil des Strompreises ausgewiesen wurde, deutlich ansteigen.[92][93]

Der Strompreis an der Strombörse stieg bis zum Jahr 2008 kontinuierlich und erreichte im Jahr 2008 das vorläufige Maximum von 8,279 Cent/kWh. Unter anderem durch das vermehrte Auftreten der erneuerbaren Energien fiel der Strompreis dann deutlich.[94] Im Jahr 2022 führte jedoch der extreme Anstieg der Gaspreise über den Merit-Order-Effekt wieder zu einem extremen Anstieg der Strompreise. Die Entspannung auf dem Gasmarkt ließ die extremen Preisausschläge wieder zurückgehen. Das aktuelle Strompreisniveau (2024) an der Börse ist jedoch mit monatlichen Durchschnitts-Spotpreisen zwischen 6,1 und 10,1 ct/kWh und Terminpreisen für die Folgejahre von über 8 ct/kWh unverändert hoch.[95][96]

Wärmesektor

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach einer Studie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) können Privathaushalte durch den Einsatz von regenerativer Wärme im Vergleich zu Ölheizungen Betriebskosten sparen. Demnach sparten die 4,3 Millionen deutschen Privathaushalte, die erneuerbare Energien zur Wärmeversorgung einsetzen, im Jahr 2009 verbrauchsgebundene Heizkosten in Höhe von durchschnittlich 595 Euro pro Haushalt. Trotz des verhältnismäßig niedrigen Preisniveaus von konventionellem Heizöl und Erdgas wären diesen Haushalten Mehrkosten von insgesamt 2,56 Milliarden Euro entstanden, wenn sie ihren Wärmebedarf nur mit fossilen Brennstoffen gedeckt hätten. Die Investitionskosten in eine neue Heizanlage sind bei diesem Wert allerdings nicht berücksichtigt.[97]

Für Eigenheimbesitzer ist der Austausch alter Öl- oder Gasheizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien finanziell attraktiv, wie Berechnungen von ZDF Wiso sowie der Agentur für erneuerbare Energien übereinstimmend zeigen.[98][99] Das Marktanreizprogramm des Bundesumweltministeriums (Stand August 2016) vergibt Zuschüsse für Heizungen auf Basis von Solar-, Umwelt- oder Bioenergie; die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt zinsgünstige Darlehen.[100] Gefördert werden regenerative Wärmeerzeuger mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz.

Darüber hinaus liegt bei den meisten Gebäuden in der Wärmedämmung ein erhebliches Einsparpotential.

Nach einer Studie des der Fraunhofer-Einrichtung für Energiestrukturen und Geothermie IEG könnte Geothermie rund 25 Prozent des deutschen Wärmebedarfs decken.[101]

Einbindung erneuerbarer Energien in das Energiesystem

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Netzstabilität

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag die durchschnittliche Unterbrechungsdauer im Jahr 2014 je angeschlossenem Letztverbraucher bei 12,28 Minuten (zum Vergleich: 21 Minuten im Jahr 2006). „Ein maßgeblicher Einfluss der Energiewende und der steigenden dezentralen Erzeugungsleistung auf die Versorgungssicherheit ist auch weiterhin nicht erkennbar“, so Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.[102]

Ausbau der Stromnetze

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit dem Ausbau von Windparks abseits der bisherigen Erzeugungszentren verschiebt sich die Struktur der Netzeinspeisung. Dies erfordert sowohl die Modernisierung als auch einen Ausbau der Stromnetze. Im Speziellen trifft dies auf die Errichtung von Offshore-Windparks zu, durch die ein Ausbau der Höchstspannungstrassen notwendig wird.[103] Durch die Verknüpfung von Regionen mit hohen Kapazitäten an Stromerzeugung aus Wind mit Regionen mit vielen Wasser- bzw. Pumpspeicherkraftwerken können zudem Leistungsspitzen gespeichert und die Erzeugung verstetigt werden. Bei einer intelligenten Verschaltung mehrerer regenerativer Energiequellen durch Virtuelle Kraftwerke sowie die Implementierung von Smart Grids lässt sich der Bedarf an zusätzlichen Höchstspannungsübertragungsleitungen reduzieren.[104] In Deutschland ergibt sich der Netzausbaubedarf zudem aus dem unabhängig von der Energiewende notwendigen Ausbau der grenzüberschreitenden Stromerzeugung.[105] Im Jahr 2015 beschloss die Bundesregierung einen Vorrang von Erdkabeln vor Freileitungen, um Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung zu begegnen.[106]

Der Bundesverband Erneuerbare Energie hält eine Verzögerungen des Netzausbaus für teurer, da der Aufwand für die Stabilisierung des Netzes weiter steigen würde und regenerative Kraftwerke zunehmend abgeregelt werden müssten.[107] So konnten z. B. in 2011 aus Windparks eine Leistung von ca. 407 Gigawattstunden (GWh) Windstrom nicht abgenommen werden.[108][109] Aus volkswirtschaftlicher Sicht kann eine geringfügige Abregelung von Windkraftanlagen während seltener Leistungsspitzen sinnvoll sein, da somit die Kosten des Netzausbau deutlich geringer ausfallen als bei einer vollständigen Einspeisung bei jeder Netzsituation.[110] Im Jahr 2020 erfolgten Abregelungen von Windkraftanlagen in Deutschland im Umfang von knapp 6 TWh,[111] was etwa 4,5 % der gesamten Windstromeinspeisung entsprach.[112]

Ende Dezember 2012 wurde mit der Inbetriebnahme der u. a. als Windsammelschiene bezeichneten 380-kV-Leitung von Schwerin nach Krümmel sowie der Verstärkung der Süddeutschen Strombrücke zwischen dem thüringischen Remptendorf und der bayerischen Grenze mit Hochtemperaturseilen die Übertragungskapazität zwischen dem ostdeutschen und dem westdeutschen Stromnetz deutlich erweitert.[113][114] Insbesondere die süddeutsche Stromleitung gilt auch weiterhin als überlastet, weswegen mit der Thüringer Strombrücke auch der Neubau einer weiteren thüringisch-bayerischen Stromleitung notwendig wurde.[115] Die Inbetriebnahme des ersten Stromkreises fand Ende 2015 statt und gilt als wesentliche Ursache für die 2016 erfolgte Halbierung der aus Stromnetzengpässen resultierenden Kosten im Netzgebiet von 50Hertz Transmission. Von 2015 auf 2016 sanken dort die Kosten für Redispatchmaßnahmen von 207 auf 105 Mio. Euro, zudem gingen die Kosten von Abregelungsmaßnahmen erneuerbarer Energien von 146 auf 73 Mio. Euro zurück.[116]

Intelligenter Stromverbrauch und intelligentes Stromnetz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein Gutachten des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag kam zu dem Ergebnis, dass die Netzintegration des Ökostroms in den kommenden Jahren mit einer Vielzahl von Flexibilisierungsmaßnahmen technisch umgesetzt werden kann. Zur Flexibilisierung der Stromerzeugung gehört demnach vor allem eine Kombination der einzelnen regenerativen Energien und schnell zuschaltbaren Kraftwärmekopplungsanlagen. Virtuelle Kombikraftwerke auf der Basis erneuerbarer Energien könnten zusammen mit einer Steuerung der Stromnachfrage einen bedeutenden Ausgleich der Solar- und Windstromerzeugung leisten.[117]

Mit der Ausnutzung von Temperaturmonitoring und neuartiger Leiterbeseilung an bestehenden Hochspannungsmasten ließen sich Engpässe auf der Hochspannungsebene zügig, manchmal sogar ohne Leitungsneubau, beseitigen.[117]

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Energiewende nach Ländern

- Alternative Kraftstoffe

- Die 4. Revolution – Energy Autonomy

- Forschungsverbund Erneuerbare Energien

- Grüner Strom Label Ökostromlabel

- Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA)

- Nachhaltige Entwicklung

- Nachwachsender Rohstoff

- Stromerzeugung in Deutschland

- Tabellen Elektrizität: Erneuerbare Energien

Listen:

- Liste von Wasserkraftwerken in Deutschland

- Liste von Biomassekraftwerken in Deutschland

- Liste von Solarkraftwerken in Deutschland

- Liste von Windkraftanlagen in Deutschland

- Liste der deutschen Offshore-Windparks

- Liste von Pumpspeicherkraftwerken

- Liste von Batterie-Speicherkraftwerken

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bücher

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Günther Brauner: Energiesysteme: regenerativ und dezentral. Strategien für die Energiewende. Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-12754-1.

- Elke Bruns, Dörte Ohlhorst, Bernd Wenzel, Johann Köppel: Erneuerbare Energien in Deutschland – Eine Biographie des Innovationsgeschehens Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin 2010, ISBN 978-3-7983-2201-1 (Volltext).

- Thomas Bührke, Roland Wengenmayr: Erneuerbare Energie – Alternative Energiekonzepte für die Zukunft. 3. Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2012, ISBN 978-3-527-41108-5.

- Matthias Günther: Energieeffizienz durch Erneuerbare Energien. Möglichkeiten, Potenziale, Systeme. Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-06753-3.

- Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte. Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg 2020, ISBN 978-3-662-61189-0.

- Henrik Lund: Renewable Energy Systems: A Smart Energy Systems Approach to the Choice and Modeling of 100 % Renewable Solutions. Academic Press 2014, ISBN 978-0-12-410423-5.

- Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme. 12. Auflage. Hanser, München 2023, ISBN 978-3-446-47839-8.

- Volker Quaschning: Erneuerbare Energien und Klimaschutz. 6. Auflage. Hanser, München 2021, ISBN 978-3-446-46867-2.

- Holger Rogall: 100%-Versorgung mit erneuerbaren Energien. Bedingungen für eine globale, nationale und kommunale Umsetzung. Marburg 2014, ISBN 978-3-7316-1090-8.

- Thomas Schabbach, Viktor Wesselak: Energie. Den Erneuerbaren gehört die Zukunft. Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg 2020, ISBN 978-3-662-58048-6.

- Hermann Scheer: Der energethische Imperativ. Wie der vollständige Wechsel zu erneuerbaren Energien zu realisieren ist. Kunstmann, München 2010, ISBN 978-3-88897-683-4.

- Gerd Stadermann: Das Notwendige möglich machen. Die solare Frorschungswende in Deutschland. Springer, Wiesbaden 2021, ISBN 978-3-658-31587-0, S. XXX, 697, doi:10.1007/978-3-658-31588-7.

- Viktor Wesselak, Thomas Schabbach, Thomas Link, Joachim Fischer: Handbuch Regenerative Energietechnik. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, Berlin/Heidelberg 2017, ISBN 978-3-662-53072-6.

Aufsätze und Studien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global. (PDF; 8,5 MB) Studie des DLR, Fraunhofer ISE und IfnE für das BMU

- Energiekonzept 2050. Eine Vision für ein nachhaltiges Energiekonzept auf Basis von Energieeffizienz und 100 % erneuerbaren Energien (PDF; 4,4 MB) Studie des Forschungsverbundes Erneuerbare Energien zum Energiekonzept der Bundesregierung 2010

- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE: Stromgestehungskosten Erneuerbarer Energien (PDF; 8,3 MB) Stand November 2013.

- Akzeptanzumfrage 2013: Erneuerbare Energiewende ist bei Deutschen weiterhin hoch im Kurs. 18. September 2013 (PDF) Renews Kompakt; Zusammenstellung verschiedener Umfragen zu Energiepolitik

- Kompassstudie Marktdesign – Leitideen für ein Design eines Stromsystems mit hohem Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien. Bundesverband Erneuerbare Energie und Greenpeace Energy, 2012

- Erneuerbare Energien – Ein Gewinn für den Standort Deutschland. (PDF; 1,8 MB) Agentur für Erneuerbare Energien, Berlin 2014

- Studie: Die neue Stromwelt. Szenario eines 100 % erneuerbaren Stromversorgungssystems (2015)

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Informationsportal Erneuerbare Energien – Informationsseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie über erneuerbare Energien (Deutschland)

- Energy-Charts – ermöglicht u.A. Zugriff auf Daten von Fraunhofer ISE über die Stromproduktion in D ab 2006 (Wochen-, Monats- und Jahreswerte aufgeschlüsselt nach Quellen)

- Erneuerbare Energien – Informationen des Bundesamts für Energie (Schweiz)

- föderal erneuerbar – Grafiken und Infos zur Umsetzung der Energiewende in den deutschen Bundesländern

- Kommunal Erneuerbar – Infos zu erneuerbaren Energien in den deutschen Kommunen

- Agentur für Erneuerbare Energien, u. a. mit der Broschüre Erneuerbare Energien 2020 – Potenzialatlas Deutschland (PDF; 7,2 MB), verschiedenen Themenheften und Grafiken

- Politikwissenschaftliche Literatur zum Thema Erneuerbare Energien ( vom 28. März 2014 im Internet Archive) in der Annotierten Bibliografie der Politikwissenschaft

- Åland setzt auf Erneuerbare Energien: Das Ökostrom-Archipel. In: Deutschlandfunk. 14. April 2020.

- MP3-Version des Berichtes; 19 Minuten. In: dradio.de. 14. April 2020, archiviert vom am 15. April 2020.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ About Us. Sustainable Energy For All. United Nations, abgerufen am 19. Juni 2012.

- ↑ Internationale Organisation für erneuerbare Energien: Definition nach Artikel III der Satzung vom 26. Januar 2009 (BGBl. II S. 636, zweisprachig).

- ↑ a b c Stromerzeugung 2023: 56 % aus erneuerbaren Energieträgern. In: destatis.de. Statistisches Bundesamt, 7. März 2024, abgerufen am 9. März 2024.

- ↑ Bruttostromverbrauch in Deutschland. Umweltbundesamt, 2. April 2024, abgerufen am 17. Juni 2024.

- ↑ Energy Charts. Fraunhofer ISE, abgerufen am 15. November 2016 (englisch).

- ↑ EEX Transparency (deutsch). European Energy Exchange, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 15. November 2016; abgerufen am 15. November 2016 (Stundenaktuelle Informationen zur Einspeisung von Strom in Deutschland (Anteil von PV- und Windstrom und aus sonstigen „konventionellen“ Quellen)).

- ↑ Erfahrungsbericht zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG-Erfahrungsbericht) ( vom 20. Mai 2014 im Internet Archive) (PDF) Internetseite des Bundesumweltministeriums. Abgerufen am 20. Mai 2014.

- ↑ Erneuerbare Energien im Jahr 2015 ( vom 26. März 2016 im Internet Archive) (PDF) Bundeswirtschaftsministerium. Abgerufen am 25. März 2016.

- ↑ Stromerzeugung 2016: Erneuerbare gleichbleibend, Gasverstromung legt zu. referierend auf den Jahresbericht des Fraunhofer ISE. In: PV Magazin. Abgerufen am 4. Januar 2017.

- ↑ An Neujahr versorgte sich Deutschland erstmals nur mit Ökostrom. In: sueddeutsche.de. Süddeutsche Zeitung, 4. Januar 2018, abgerufen am 4. Januar 2018.

- ↑ Wind-Sonne-Rekord Ökostromanteil steigt auf 52 Prozent. Spiegel Online, 1. April 2020, abgerufen am 2. April 2020.

- ↑ Erneuerbare Energien in Zahlen – Nationale und internationale Entwicklung im Jahr 2014 ( vom 7. Januar 2016 im Internet Archive) (PDF) Internetseite des BMWI. Abgerufen am 7. Januar 2016.

- ↑ Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland ( vom 29. März 2016 im Internet Archive) (PDF) Internetseite des VMWI. Abgerufen am 25. März 2016.

- ↑ Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2015 ( vom 22. Oktober 2016 im Internet Archive)

- ↑ a b Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland. (PDF; 909 kB) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Februar 2019, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 23. April 2019; abgerufen am 23. April 2019.; "Erneuerbare Energien in Deutschland: Daten zur Entwicklung im Jahr 2023", hrsg. v. Umweltbundesamt, März 2024, sowie Ausgabe 2021 (März 2022)

- ↑ Gesamtausgabe der Energiedaten – Datensammlung des BMWi. (XLS; 2,0 MB) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 16. Januar 2019, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 22. April 2019; abgerufen am 22. April 2019. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme. Technologie – Berechnung – Simulation. 8., aktualisierte Auflage. München 2013, S. 65.

- ↑ Potenzial der Windenergie an Land. (PDF; 4,8 MB) Umweltbundesamt, abgerufen am 4. September 2014.

- ↑ Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme. Technologie – Berechnung – Simulation. 8., aktualisierte Auflage. München 2013, S. 49.

- ↑ Leitstudie 2008 – Weiterentwicklung der Ausbaustrategie Erneuerbare Energien ( vom 16. Oktober 2013 im Internet Archive) (PDF; 2,7 MB). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Oktober 2008.

- ↑ Energiewende: Anteil von Ökostrom steigt auf Rekordhoch. Spiegel Online, 29. Juli 2014, abgerufen am 14. August 2014.

- ↑ Bruttostromerzeugung in Deutschland. In: destatis.de. Abgerufen am 13. Januar 2020.

- ↑ Die nächste Phase der Energiewende kann beginnen. Abgerufen am 18. August 2017.

- ↑ Potenzialatlas Erneuerbare Energien ( vom 3. September 2014 im Internet Archive) (PDF) Agentur für Erneuerbare Energien; abgerufen am 10. September 2014.

- ↑ 100 % erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar. ( vom 7. Juli 2012 im Internet Archive) (PDF; 3,4 MB) Stellungnahme des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Abgerufen am 9. Dezember 2012.

- ↑ 100 % Erneuerbare Energien in Deutschland für Strom und Wärme. (PDF; 1,0 MB) Fraunhofer ISE, abgerufen am 10. August 2014.

- ↑ Das unterschätzte Gesetz. Zeit online, abgerufen am 25. September 2006.

- ↑ Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG. (PDF).

- ↑ Deutschland verfehlt das EU-Ziel deutlich. Spiegel Online, abgerufen am 20. September 2017.

- ↑ Bei erneuerbaren Energien EU-Ziel verfehlt. Die Welt, abgerufen am 20. September 2017.

- ↑ Prognos AG, 1998: Möglichkeiten der Marktanreizförderung für erneuerbare Energien auf Bundesebene unter Berücksichtigung veränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

- ↑ Prognos AG, 1984: Energieprognose – Die Entwicklung des Energieverbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland und seine Deckung bis zum Jahr 2000.

- ↑ Energiereport IV: Die Entwicklung der Energiemärkte bis zum Jahr 2030. (PDF; 2,7 MB) Energiewirtschaftliche Referenzprognose (Kurzfassung). In: www.prognos.ch. Prognos, April 2005, S. 43, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 30. Januar 2012; abgerufen am 25. Dezember 2023 (dieses Dokument an andere Stelle auf www.prognos.com).

- ↑ Nationaler Aktionsplan erneuerbare Energie ( vom 11. September 2014 im Internet Archive) (PDF; 1,3 MB).

- ↑ Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2019. (PDF; 4,4 MB) Bundesumweltministerium, abgerufen am 29. Juni 2020.

- ↑ Felix Poetschke: Treibhausgasemissionen gingen 2019 um 6,3 Prozent zurück. In: www.umweltbundesamt.de. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit BMU, 13. März 2020, abgerufen am 26. Juli 2020.

- ↑ Volkswirtschaftliche Effekte der Energiewende: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. (PDF) Institut für Energie- und Umweltforschung, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 28. Dezember 2013; abgerufen am 20. Mai 2014.

- ↑ FAU. Diskussionspapier „Deutschland ohne Erneuerbare Energien?“. Stromkosten und Versorgungssicherheit ohne die Einspeisung Erneuerbarer Energien in den Jahren 2011–2013 ( vom 30. März 2016 im Internet Archive) (PDF)

- ↑ Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte durch den Ausbau Erneuerbarer Energien. (PDF; 864 kB) Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung, 2013, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Wirtschaftliche Wertschöpfung durch Produktion und Export von Klimaschutztechnologoien, Umsätze mit Klimaschutzbezug. nach Bundesländern aufgeschlüsselte Übersicht. In: foederal-erneuerbar.de. Abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Gut gefüllte Auftragsbücher in der Windenergiebranche. Deutschlandradio, 27. Juli 2011, abgerufen am 27. Juli 2011.

- ↑ Studien des BMWi zum Thema Beschäftigungswirkung im Energiesektor. (PDF) Energiedaten und -szenarien. www.bmwi.de, 4. Juni 2015, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 31. Mai 2018; abgerufen am 1. Juni 2018.

- ↑ a b Beschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland: Ausbau und Betrieb – heute und morgen, dritter Bericht zur Bruttobeschäftigung ( vom 17. Juni 2014 im Internet Archive) (PDF) Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums. Abgerufen am 16. September 2014.

- ↑ GWS: Arbeitsplatzeffekte des EE-Ausbaus in den Bundesländern. Studie, 2014 ( vom 28. Oktober 2014 im Internet Archive)

- ↑ Vgl. Jeremy Rifkin: Die dritte Industrielle Revolution. Frankfurt am Main 2011, S. 56.

- ↑ Deutschland – Rohstoffsituation 2013. (PDF; 14 MB) Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, abgerufen am 6. Februar 2015.

- ↑ EEG-Novelle. Investitionsrückgang bei Bürgerenergie? Neue Energie, 8. Juli 2014, abgerufen am 18. September 2014.

- ↑ Özgür Yildiz: Financing renewable energy infrastructures via financial citizen participation – The case of Germany. In: Renewable Energy. 68, 2014, S. 677–685, doi:10.1016/j.renene.2014.02.038 (hier S. 680).

- ↑ fww/dpa: Klimaschutz rechnet sich auch schon kurzfristig. In: Der Spiegel. 2. November 2021, ISSN 2195-1349 (spiegel.de [abgerufen am 2. März 2022]).

- ↑ Hans-Martin Henning, Andreas Palzer: A comprehensive model for the German electricity and heat sector in a future energy system with a dominant contribution from renewable energy technologies – Part I: Methodology. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews 30, 2014, S. 1003–1018, hier S. 1003, doi:10.1016/j.rser.2013.09.012

- ↑ Allensbach, zit. nach: Frank Brettschneider: Großprojekte zwischen Protest und Akzeptanz. Legitimation durch Kommunikation. In: Ders, Wolfgang Schuster (Hrsg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden 2013, 31–328, S. 320.

- ↑ a b c Akzeptanzumfrage 2013: Erneuerbare Energiewende ist bei Deutschen weiterhin hoch im Kurs. (PDF; 1,4 MB) Zusammenstellung verschiedener Umfragen zu Energiepolitik. In: unendlich-viel-energie.de. Renews Kompakt, abgerufen am 18. September 2013.

- ↑ Repräsentative Umfrage: 95 Prozent der Deutschen wollen mehr Erneuerbare Energien. In: unendlich-viel-energie.de. Agentur für Erneuerbare Energien, 8. August 2017, abgerufen am 8. August 2017.

- ↑ Naturbewusstseinsstudie 2017. (PDF; 7,2 MB) In: www.bfn.de. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Juni 2018, S. 72, abgerufen am 26. Dezember 2023 (Broschüre: Link zur PDF-Datei).

- ↑ Mehrheit für schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. ( vom 13. April 2014 im Internet Archive) In: Politbarometer. 11. April 2014. Abgerufen am 12. April 2014.

- ↑ a b Akzeptanzumfrage 2014: 92 Prozent der Deutschen unterstützen den Ausbau Erneuerbarer Energien. In: unendlich-viel-energie.de. Agentur für Erneuerbare Energien, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Greenpeace Energy: Große Mehrheit der Deutschen will das EEG behalten. 19. Oktober 2012 ( vom 23. Oktober 2012 im Internet Archive).

- ↑ Verbraucherinteressen in der Energiewende. (PDF) Verbraucherzentrale Bundesverband, abgerufen am 19. September 2014.

- ↑ Bundesbürger halten Höhe der EEG-Umlage für angemessen. EUWID Neue Energien, abgerufen am 29. August 2011.

- ↑ Fabian David Musall, Onno Kuik: Local acceptance of renewable energy. A case study from southeast Germany. Energy Policy, 39, (2011), 3252–3260, S. 3252f, doi:10.1016/j.enpol.2011.03.017.

- ↑ Ländertrend Brandenburg August 2011 ( vom 20. Oktober 2011 im Internet Archive). infratest dimap. Abgerufen am 25. August 2011.

- ↑ Umfrage: Große Sympathien für erneuerbare Energien. Favorit bei den Brandenburgern ist die Windkraft ( vom 8. Februar 2013 im Internet Archive). In: Märkische Allgemeine. 25. August 2011. Abgerufen am 25. August 2011.

- ↑ Keine Mehrheit mehr für Schwarz-Gelb. FAZ, 10. Dezember 2011, abgerufen am 10. Dezember 2011.

- ↑ Bestand Erneuerbarer Energieanlagen in Deutschland, Übersicht. (PDF; 675 kB) Bundesverband Erneuerbare Energien, 2014, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ a b trend:research: Marktakteure Erneuerbare–Energien-Anlagen in der Stromerzeugung ( vom 8. Januar 2012 im Internet Archive) (PDF) August 2011.

- ↑ Definition und Marktanalyse von Bürgerenergie in Deutschland. (PDF; 3,6 MB) trend:research / Leuphane Universität. 2013, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Landwirte verdienen gut an Energiewende. NWZ Online, abgerufen am 7. August 2013.

- ↑ Erneuerbare Energien nach Eigentümergruppen. In: de.statista.com. Abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland. (PDF; 400 KB) 1990 bis 2023. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, September 2023, abgerufen am 24. November 2024.

- ↑ EEG-Umlage sinkt im Jahr 2019 auf 6,405 ct/kWh. Pressemitteilung. Bundesnetzagentur, abgerufen am 15. Oktober 2018.

- ↑ Kurzstudie zur historischen Entwicklung der EEG-Umlage ( vom 3. Juni 2016 im Internet Archive) (PDF) In: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. Abgerufen am 8. September 2014.

- ↑ Strompreisentwicklungen im Spannungsfeld von Energiewende, Energiemärkten und Industriepolitik. Der Energiewende-Kosten-Index (EKX). In: energie-studien.de. 2012, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Energiewende könnte bis zu einer Billion Euro kosten. Interview. In: faz.net. FAZ, abgerufen am 19. Februar 2013.

- ↑ Antwort auf die Frage an die Bundesregierung vom 27. Februar 2013 ( vom 3. Juni 2013 im Internet Archive).

- ↑ BEE-Geschäftsführer Falk: Altmaier befeuert Energiewende-Kritik mit unseriöser Rechnung. Pressemitteilung. In: bee-ev.de. Bundesverband Erneuerbare Energien, abgerufen am 20. Februar 2013.

- ↑ Lena Reuster, Swantje Küchler: Die Kosten der Energiewende – Wie belastbar ist Altmaiers eine Billion?, 2013 (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Januar 2021. Suche in Webarchiven)

- ↑ EU-COM: Communication – Electricity Market (2013) ( vom 6. Januar 2014 im Internet Archive) (PDF)

- ↑ Länderbericht Deutschland der IEA ( vom 14. September 2013 im Internet Archive) (PDF; 724 kB).

- ↑ Methodenkonvention 3.0 zur Ermittlung von Umweltkosten Kostensätze. (PDF) Umweltbundesamt, S. 18, abgerufen am 26. August 2019.

- ↑ Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2013. AG Energiebilanzen, S. 41, abgerufen am 9. April 2014.

- ↑ Viktor Wesselak, Thomas Schabbach: Regenerative Energietechnik. Berlin/Heidelberg 2009, S. 27.

- ↑ EKI – Der Energiekostenindex für die deutsche Industrie. (PDF) Bericht 2017/03. DIW/Öko-Institut, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Steigende Kosten der Stromversorgung und steigende Preise: Wer trägt die Zusatzbelastung? Volkswirtschaft Kompakt, Nr. 11, 2013 (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Januar 2021. Suche in Webarchiven) .

- ↑ Gegen den Wind. Gastbeitrag von Claudia Kemfert. DIW, abgerufen am 6. August 2014.

- ↑ Bundesnetzagentur: Evaluierungsbericht zur Ausgleichsmechanismusverordnung (PDF)

- ↑ Deutlich mehr Ausnahmen. 2098 Unternehmen sparen sich EEG-Umlage. Süddeutsche Zeitung, 11. Februar 2014, abgerufen am 10. September 2014.

- ↑ Die Energiewende und die Strompreise in Deutschland – Dichtung und Wahrheit. (PDF; 4,6 MB) Deutsche Umwelthilfe, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Lorenz Jarass: Windenergie. Zuverlässige Integration in die Energieversorgung. 2. vollständig neu bearbeitete Ausgabe, Berlin – Heidelberg 2009, S. 103.

- ↑ Die Erneuerbaren müssen weiter gefördert werden. Die Zeit, 25. Januar 2012, abgerufen am 25. Januar 2012.

- ↑ Tennet TSO: Market Review 2014. Electricity market insights. ( vom 2. Juni 2015 im Internet Archive) (PDF)

- ↑ VIK Preisindex: Industrie-Strompreise fallen weiter. IWR, abgerufen am 7. März 2014.

- ↑ Kurzstudie zur historischen Entwicklung der EEG-Umlage ( vom 3. Juni 2016 im Internet Archive) (PDF) In: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. Abgerufen am 6. September 2014.

- ↑ Preissenkende Effekte der Solarstromerzeugung auf den Börsenstrompreis ( vom 1. Februar 2012 im Internet Archive) (PDF; 2 MB). Studie des Instituts für ZukunftsEnergiesysteme. Abgerufen am 31. Januar 2012.

- ↑ Strom an der Börse billig wie seit Jahren nicht. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Februar 2013, abgerufen am 24. April 2014.

- ↑ EEX Futures. Abgerufen am 1. November 2024.

- ↑ Börsenstrompreis am EPEX-Spotmarkt für Deutschland/Luxemburg von September 2023 bis September 2024. Abgerufen am 1. November 2024.

- ↑ Studie: Haushalte können mit erneuerbarer Wärme jedes Jahr hunderte Euro sparen. (PDF) In: waermewechsel.de. 22. Oktober 2010, abgerufen am 30. März 2012.

- ↑ Video Wiso: Teure Heizkosten vermeiden in der ZDFmediathek, abgerufen am 26. Januar 2014.

- ↑ Fossile Brennstoffe sind Kostentreiber Nummer eins. Pressemitteilung. Abgerufen am 12. November 2013.

- ↑ Merkblatt erneuerbare Energien ( vom 9. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Internetseite der KfW. Abgerufen am 20. Mai 2014.

- ↑ So könnte Geothermie die Wärmewende vorantreiben. In: en-former.com. en:former, 14. Februar 2022, abgerufen am 15. April 2022.

- ↑ 12 Minuten ohne Strom. SZ, abgerufen am 20. August 2015.

- ↑ Volker Quaschning: Regenerative Energiesysteme. Technologie – Berechnung – Simulation. 8., aktualisierte Auflage. München 2013, S. 309.

- ↑ Alois Schaffarczyk (Hrsg.): Einführung in die Windenergietechnik. München 2012, S. 428–432.

- ↑ Robert Gasch, Jochen Twele (Hrsg.): Windkraftanlagen. Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb. Springer, Wiesbaden 2013, S. 485.

- ↑ Erdkabel statt Freileitung. In: bundesregierung.de. Abgerufen am 7. Oktober 2015.

- ↑ Netzentwicklungsplan zeigt: Die Energiewende ist machbar ( vom 12. Mai 2013 im Internet Archive). Pressemitteilung Bundesverband Erneuerbare Energie. Zuletzt abgerufen am 5. Juli 2012.

- ↑ Häufige Zwangsabschaltungen von Windparks. Handelsblatt, 28. November 2012, abgerufen am 1. Februar 2013.

- ↑ Windenergie Report Deutschland 2013 ( vom 13. April 2014 im Internet Archive) (PDF) Fraunhofer IWES. Abgerufen am 12. April 2014.

- ↑ Lorenz Jarass, Gustav M. Obermair, Wilfried Voigt: Windenergie. Zuverlässige Integration in die Energieversorgung. Berlin/Heidelberg 2009, S. XIX.

- ↑ Höhe der abgeregelten Windstrommenge in Deutschland bis 2020. In: de.statista.com. Abgerufen am 26. September 2022.

- ↑ Deutschland in Zahlen. In: wind-energie.de. 31. Dezember 2021, abgerufen am 26. September 2022.

- ↑ Windsammelschiene freigegeben. n-tv.de, 18. Dezember 2012, abgerufen am 31. Januar 2013.

- ↑ Hochspannungstrasse Remptendorf aufgerüstet. Thüringer Allgemeine, 4. Dezember 2012, abgerufen am 31. Januar 2013.

- ↑ Häufig gestellte Fragen zur Energiepolitik ( vom 4. März 2016 im Internet Archive) (PDF) 50Hertz Transmission GmbH. Abgerufen am 16. August 2015.

- ↑ 50Hertz halbiert Redispatch-Kosten. IWR, 21. März 2017, abgerufen am 22. Mai 2017.

- ↑ a b TAB-Bericht „Regenerative Energieträger zur Sicherung der Grundlast in der Stromversorgung“, 2012 ( vom 30. Oktober 2012 im Internet Archive).