Fluxus

Fluxus (nach lateinisch fluxus ‚das Fließen‘, meton. ‚der Fluss‘, zu fluere ‚fließen, verfließen‘)[1][2] ist eine von George Maciunas (1931–1978) begründete Kunstrichtung, bei der es nicht auf das Kunstwerk ankommt, sondern auf die schöpferische Idee. Fluxus wurde in den 1960er Jahren weithin bekannt. Nach dem Dadaismus war Fluxus der zweite elementare Angriff auf das Kunstwerk im herkömmlichen Sinn, das negiert wurde und als bürgerlicher Fetisch galt.[3]

Fluxus wurde von namhaften Avantgardekünstlern wesentlich geprägt. Neben George Maciunas zählen dazu Bazon Brock, John Cage, George Brecht, Mary Bauermeister, Wolf Vostell, Arthur Køpcke, Benjamin Patterson, Emmett Williams, Dick Higgins, Ludwig Gosewitz, Alison Knowles, Yoko Ono, Robin Page, Tomas Schmit, Ben Vautier, Robert Filliou, Joseph Beuys, Nam June Paik und Charlotte Moorman.

Begriff

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Begriff Fluxus wurde erstmals 1960 als Titel für eine Zeitschrift verwendet, die der litauisch/US-amerikanische Künstler George Maciunas zusammen mit dem litauischen Galeristen Almus Salcius herausgeben wollte.[4][5] Astrit Schmidt-Burkhardt schreibt dazu:

„Welche Begrifflichkeit Maciunas auch immer wählte, sie diente letztendlich dazu, Fluxus von Happening abzugrenzen, um so etwas wie eine eigene künstlerische Identität zu stiften. Herausgearbeitet wurde diese Differenzierung auch anhand der verschiedenen Traditionsstränge. Während das Happening auf das Barockballett des Hofes zu Versailles zurückgeht, entwickelt Fluxus Vaudeville, Gags, Dada und japanische Haikus weiter.“[6]

Fluxus war gleichzeitig eine Form der Aktionskunst, eine Bewegung unter Künstlern gegen elitäre Hochkunst, und der Versuch, neue kollektive Lebensformen zu schaffen (vergleiche Hans Belting, Das unsichtbare Meisterwerk[7]).

Fluxus wird aus einem fließenden Übergang zwischen Kunst und Leben beziehungsweise der Einheit von Kunst und Leben erklärt: „Es geht um in das Leben einwirkende Produktionsprozesse und nicht um die Abschottung der Kunst vor dem Leben.“[8] „Das Leben ist ein Kunstwerk, und das Kunstwerk ist Leben.“ (Emmett Williams)[9]

Fluxus als Aktionskunst ist eine durch musikalische Konzepte von John Cage (vornehmlich durch seine Vorlesungen an der New School in New York City in Umlauf gebracht) und durch Zen beeinflusste Haltung gegenüber Zeitabläufen und Medienverwendung, die auf einfache Wiederholbarkeit setzt, statt herausragende einmalige Effekte erzeugen zu wollen.[10] Fluxus integriert Video, Musik, Licht, Geräusche, Bewegung, Handlungen und diverse Materialien.[11] Ein weiterer Unterschied zum Happening besteht in der Trennung zwischen Künstler und Publikum.[12] Einige Künstler beteiligten sich an beiden Richtungen der Aktionskunst, ohne ihre verschiedenen Merkmale strikt auseinanderzuhalten.

Entstehung und Kunstbewegung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nachdem die Fluxus-Bewegung 1961 in New York von George Maciunas als Vorhaben für eine Kunstzeitung begründet worden war, etablierte sich die Kunstrichtung mit den Wiesbadener Festspielen Neuester Musik ein Jahr später durch Maciunas auch in Deutschland.[12]

Typisch für Fluxus ist künstlerische Direktheit in jedem Medium. So beschreibt die Fluxuspublikation How We Met or a microdemystification, wie die einzelnen Künstler sich zuerst trafen.[13] Die Beschreibung ist gleichzeitig die Umsetzung eines fluxustypischen Konzepts von George Brecht für die 16. Ausgabe des Magazins AQ aus dem AQ-Verlag und eine kunsthistorische Selbstdefinition.[14] Das Magazin besteht aus Angaben und Materialien zu den ersten Treffen zwischen Ay-O, Ben Vautier, George Brecht, Robert Filliou, Dick Higgins, Joe Jones, George Maciunas, Takako Saito, Mieko Shiomi, Daniel Spoerri, Robert Watts, Emmett Williams, erwähnt aber auch Begegnungen mit vielen anderen bekannten Künstlern und Musikern im Umkreis von Fluxus.

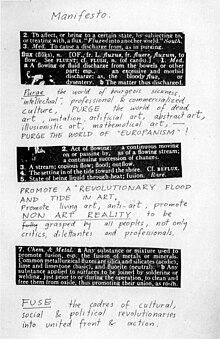

Häufig ist Fluxus durch collageartig komponierte Geschehensabläufe gekennzeichnet, die als „Konzert“ bezeichnet werden, weil akustische, choreographische und musikalische Ausdrucksformen darin einfließen. Beispiele dafür sind die Aktionen Celtic oder Eurasienstab von Joseph Beuys und Henning Christiansen, bei der im Sinne eines Gesamtkunstwerkes sowohl Musik als auch Inszenierungen (Theater), Installationen und Filme vorgeführt wurden. Die Fluxus-Künstler wehrten sich gegen jede kunsttheoretische Festlegung und brachten viele Manifeste, Gedichte und Schriften heraus, unter anderem in dem von Dick Higgins 1964 gegründeten Verlag Something Else Press (1964–1974).

Fluxus in Deutschland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neben Künstlern wie Tomas Schmit und Chris Reinecke sowie den Amerikanern George Maciunas, Al Hansen, Dick Higgins und George Brecht waren es in der Bundesrepublik vor allem Joseph Beuys, Nam June Paik, Wolf Vostell und Dieter Roth, die eine eigene künstlerische Position von Fluxus entwickelten. Cages Music Walk und Paiks Konzert Hommage à John Cage, die 1958 bzw. 1959 in der Galerie 22 in Düsseldorf uraufgeführt wurden, gelten als erste Fluxus-Aktionen in Deutschland. Sie beeinflussten Beuys, der in seinen Einzelaktionen die spirituelle und meditative Konzentration des Publikums einforderte, um zu einer intensiven Form der Existenzerforschung vorzustoßen. Demgegenüber thematisierte Roth in „ironisch-spekulativen Grafiken und Objekten den kreativen Prozess der Form- oder Dingerfindung als auch die konkrete Veränderung der Kunstwerke beziehungsweise der Lebensmittel (Schokolade) durch Verschimmelung“.[12] Beim Festum Fluxorum Fluxus verwischte Wolf Vostell mit Tetrachlormethan Abbildungen in verschiedenen Zeitschriften und schuf so Verwischungen mit dem Titel Kleenex.[15][16]

Die Fluxus-Konzerte boten keine klangliche oder instrumentelle Ausgewogenheit, sondern waren Klangerlebnisse, bei denen jedes Objekt zum Instrument werden konnte. Wolf Vostell schleuderte 200 Glühlampen gegen eine Plexiglaswand, die als Barriere zwischen Bühne und Publikum fungierte, zerschlug mit einem Hammer Kriegsspielzeug und spickte Stecknadeln in rohes Fleisch, um eine individuelle Klangkombination zu erreichen und ein Statement zum Zeitgeschehen zu manifestieren. Joseph Beuys arbeitete mit Fett, Filz und Margarine. Die Verfremdung von Konsumgütern wurde oft als Verschwendung verstanden und beschimpft.

Die künstlerische und kulturelle Atmosphäre im Köln der 1960er Jahre und das Zusammentreffen von Künstler-Persönlichkeiten, die das Leben in allen seinen Facetten in lebenden Kunstwerken darstellen wollten, ergaben eine einzigartige Kombination. Die Intention der Fluxus-Konzerte war, ein lebendes Gesamtbild der Gesellschaft darzustellen, sie ohne Kompromisse zu reflektieren und die Erwartungen und Sehweisen des Publikums zu erweitern. Die provokanten Aspekte und Angriffe auf die traditionellen Werte des Wirtschaftswunders polarisierte das Publikum.[17] So sollte Fluxus soziologisch und psychologisch auf die Gesellschaft wirken und ein Kommunikationselement sein. Der Kölner Künstler Horst Tress beteiligte sich seit 1970 an Fluxus. Denn auch die Mail Art gehört dieser Kunstrichtung an. Neben Horst Tress beteiligten sich auch Joseph Beuys, Wolf Vostell, Ben Vautier und zahlreiche mehr an Mail Art Ausstellungen auf der ganzen Welt. Insbesondere in den 1970er Jahren. Horst Tress beschäftigt sich bis heute mit seinen sogenannten Fluxpostphotos.

Die Komplexität der Aktionen und Fluxus-Konzerte, das Zusammenwirken verschiedener Künstler, wie zum Beispiel Nam June Paik und Charlotte Moorman, schufen aufeinander abgestimmte Interpretationen. Die Unterscheidung zwischen Happening und Fluxus ist mitunter schwer zu treffen. Happenings folgten dem Prinzip, das Publikum einzubeziehen, wobei ihm aber oft keine exakten Informationen zum Verlauf gegeben wurden. Beim Happening wie auch beim Fluxus entwickelte sich eine Improvisation. Die einzigartigen Attribute der Fluxus-Konzerte und Happenings und die Freiheit in den Arrangements sind gesellschaftspolitische Ereignisse.

Der Künstler Christoph Schlingensief schuf in den letzten Jahren seines Lebens, unter anderem mit seinem „Fluxus-Oratorium“ Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir, mehrere Post-Fluxus-Werke mit internationaler Anerkennung.

Bekannte Fluxus-Museen in Deutschland sind das Fluxeum, das 1986 in einer profanierten Dorfkirche in Wiesbaden-Erbenheim eröffnet wurde, und das 2008 in Potsdam eröffnete Museum Fluxus Plus.

Fluxus in Frankreich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während in Deutschland Fluxus vor allem in Düsseldorf, Köln und Wiesbaden präsent war, entwickelte sich Fluxus in Frankreich hauptsächlich in Paris sowie in Nizza rund um Ben Vautier. Das dortige erste Fluxus-Festival Vautiers fand im Hotel Scribe unter dem Titel Fluxus Festival of Total Art vom 25. Juli bis 3. August 1963 statt.[18][15]

Veranstaltungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die erste offizielle Fluxus-Manifestation fand vom 1. bis zum 23. September 1962 im Hörsaal des Museums Wiesbadens unter dem Titel FLUXUS: Internationale Festspiele Neuester Musik statt. 14 Konzerte von Higgins, Beuys, Knowles, Vostell, Paik, Williams, Køpcke, Filliou, Maciunas. Wichtige Veranstaltungen der europäischen Fluxus-Bewegung fanden 1962 in Köln, Wuppertal, Wiesbaden, Kopenhagen, Paris und 1963 in Amsterdam, Den Haag, London, Nizza und in Düsseldorf statt.

Das Festum Fluxorum Fluxus war ein internationales Fluxus-Festival an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, das vom 2. bis zum 3. Februar 1963 stattfand und war nach Wiesbaden, Kopenhagen und Paris die vierte Station einer von Maciunas konzipierten internationalen Fluxus-Tournee. Es wurde von Joseph Beuys in Absprache mit George Maciunas und Nam June Paik persönlich vor Ort organisiert. Teilnehmende Künstler waren unter anderem Dick Higgins, Bengt af Klintberg, Alison Knowles, Arthur Køpcke, Staffan Olzon, Nam June Paik, George Maciunas, Jackson Mac Low, Benjamin Patterson, Tomas Schmit, Daniel Spoerri, Wolf Vostell, Frank Trowbridge, Emmett Williams und Joseph Beuys.

Vom 1. bis zum 23. September 1962 fanden im Museum Wiesbaden die Fluxus Internationalen Festspiele Neuester Musik statt. Die Konzerte, die an vier Wochenenden mit meist zwei Programmen im Vortragssaal des – damals noch städtischen – Museums aufgeführt wurden, markieren die Geburtsstunde der Fluxus-Bewegung, die hier zum ersten Male öffentlich unter diesem Namen auftrat.

Die Ausstellung Fluxus at 50,[19] vom 2. März bis 24. Juni 2012, widmete sich im ersten Teil der Ausstellung den Internationalen Festspielen im Vortragssaal des Museums Wiesbaden und den an ihnen beteiligten Fluxus-Künstlern. Neben den aufgeführten Stücken wurden in einem labyrinthischen Durchgang ausgewählte Werke der Beteiligten vorgestellt. Der zweite Teil der Ausstellung stellte die nach den Wiesbadener Festspielen zur Gruppe gestoßenen Künstler mit wichtigen Werken vor.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jürgen Becker und Wolf Vostell (Hrsg.): Happenings, Fluxus, Pop Art, Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation. Rowohlt Verlag, Reinbek 1965.

- Happening & Fluxus. Materialien zusammengestellt von Hans Sohm, Kölnischer Kunstverein, 1970.

- Rainer K. Wick: Zur Soziologie intermediärer Kunstpraxis. Happening, Fluxus, Aktionen. Eigenverlag, Köln 1975.

- Harry Ruhé: Fluxus, The most radical and experimental art movement of the sixties. Verlag A, Amsterdam, 1979.

- John Hendricks: Fluxus Codex. Harry N. Abrams, New York, 1988, ISBN 978-0-8109-0920-5.

- Ubi Fluxus ibi motus 1990–1962. Edizioni Mazotta, Fondazione Mudima, Milano 1990, ISBN 88-202-0958-6.

- Wollt Ihr das totale Leben? Fluxus und Agit-Pop der 60er Jahre in Aachen. Neuer Aachener Kunstverein, Aachen, 1995, ISBN 3-929261-24-3.

- René Block, Gabriele Knapstein (Konzept): Eine lange Geschichte mit vielen Knoten. Fluxus in Deutschland. 1962–1994. Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart 1995.

- Fluxus y Di Maggio, Museo Vostell Malpartida, Consejería de Cultura y Patrimonio de Extremadura, 1998, ISBN 84-7671-446-7.

- Kurt Holl und Claudia Glunz (Hrsg.): 1968 am Rhein – Satisfaction und Ruhender Verkehr. Schmidt von Schwind, Köln 1998, ISBN 3-932050-11-8.

- Owen Smith: Fluxus: The History of an Attitude. San Diego State University Press, San Diego, California, 1998.

- Mr. Fluxus: A Collective Portrait of George Maciunas 1931–1978. Thames & Hudson, 1998, ISBN 0-500-97461-6.

- Petra Stegmann (Hrsg.): Fluxus East. Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa. Fluxus Networks in Central Eastern Europe. Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2007, ISBN 978-3-932754-87-6.

- Karsten Arnold, Günter Herzog u. a.: sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels / Wolf Vostell. auf Straßen und Plätzen durch die Galerien: Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels. ZADIK: Heft 14/2007. Verlag für Moderne Kunst, Nürnberg 2007, ISBN 978-3-939738-61-9.

- Susanne Anna (Hrsg.): Joseph Beuys, Düsseldorf. Hatje Cantz, Ostfildern 2008, ISBN 978-3-7757-1992-6.

- Fluxus Nice. Fleurice Würz, AQ-Verlag, 2011, ISBN 978-3-922441-11-3.

- Jacquelynn Baas, Ken Friedman: Fluxus and the Essential Questions of Life. University of Chicago Press and Hood Museum of Art, 2011. ISBN 978-0-226-03359-4.

- Nie wieder störungsfrei! Aachen Avantgarde seit 1964. Kerber Verlag, 2011, ISBN 978-3-86678-602-8.

- Fiat flux: la nébuleuse Fluxus, 1962–1978, Musée d’art moderne Saint-Étienne métropole, Silvana Editoriale, Milan, 2012.

- Stefan Fricke, Alexander Klar, Sarah Maske: Fluxus at 50. Kerber Verlag, 2012, ISBN 978-3-86678-700-1.

- Werner Esser, Steffen Engle: Fluxus! 50 Jahre Fluxus. Staatsgalerie Stuttgart, 2012. ISBN 978-3-86442-032-0.

- Petra Stegmann: The lunatics are on the loose… European Fluxus Festivals 1962–1977. Down with art! Potsdam, 2012, ISBN 978-3-9815579-0-9.

- Kurt Wettengl (Hrsg.): Fluxus – Kunst für ALLE. Die Sammlung Feelisch. Kehrer, Heidelberg / Berlin 2013, ISBN 978-3-86828-449-2.

- Kurt Wettengl (Hrsg.): Fluxus – Kunst für ALLE. Die Sammlung Braun/Lieff. Kehrer, Heidelberg / Berlin 2013, ISBN 978-3-86828-442-3.

- Beuys Brock Vostell. Aktion Demonstration Partizipation 1949–1983. ZKM – Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Hatje Cantz, Karlsruhe, 2014, ISBN 978-3-7757-3864-4.

- Barbara Engelbach (Hrsg.): Fluxus und darüber hinaus: Ursula Burghardt, Benjamin Patterson. Katalog, Museum Ludwig, Köln 2024, ISBN 978-3-7533-0690-2.

Filme

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Fluxus. VHS mit 41 originalen Fluxusfilmen von Paik, Ono, Vostell, Sharits u. a. sowie einem 32-seitigen Booklet (engl./frz.) über Fluxfilme von Maeva Aubert.

- Staatliche Museen zu Berlin (Hrsg.): Joseph Beuys: Eurasienstab. Berlin 2005; mit DVD (Steidl Verlag) ISBN 3-86521-194-1.

- neoFLuX – Wiederaufnahme und Versetzung des Fluxus – 17 neoFLuX-Filme[20]

- Travelling (in)to Fluxus... von Irene Di Maggio, 2014.[21]

- Malpartida Fluxus Village von Maria Pérez, 2015.[22]

Audio

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Experimentelles Theater – Fluxus – Happening – Performance. Sony BMG, 2004.

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Happening

- Performance (Kunst)

- Aktionskunst

- Konzeptkunst

- Erweiterter Kunstbegriff

- Bühne für sinnliche Wahrnehmung — KONZIL

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur über Fluxus nach Register nach GND In: Hessische Bibliographie

- University of Iowa Libraries: Fluxus Digital Collection (abgerufen am 18. April 2015)

- Europäische Fluxus-Ereignisse 1962–1977

- The Fluxus Performance

- https://www.koeln-im-film.de/filmgeschichte/fluxus-und-neue-musik koeln-im-film.de

- Follow Fluxus kunstverein-wiesbaden.de

- Nie wieder störungsfrei! Aachen Avantgarde seit 1964 L.I.S.A. Video

- 50 Jahre Fluxus

- 50 Jahre Fluxus: Kaputt gemacht, kaputt gelacht zeit.de, 12. September 2012

- Fluxus 50 Festivalprogramm zum Fluxus-Jubiläum 2012 in Wiesbaden (PDF)

- Art's Birthday 2012 orf.at, mit Audio-Datei

- Beiträge

- Thomas Dreher: Après John Cage: Zeit in der Kunst der sechziger Jahre – von Fluxus-Events zu interaktiven Multi-Monitor-Installationen (PDF, 4,3 MiB)

- Thomas Dreher: John Cage und Fluxus (PDF, 10,8 MiB)

- Museen

- Fluxus+ Museum Potsdam

- Museum Vostell Malpartida (spanisch)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/fluxus

- ↑ https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/fluere

- ↑ Uwe M. Schneede: Die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert. C. H. Beck, München 2001, ISBN 3-406-48197-3, S. 209.

- ↑ George (Yurgis) Maciunas (1931–1978)

- ↑ Thomas Kellein: FLUXUS. Kunsthalle Basel, Edition Hansjörg Mayer (Katalog zur Ausstellung vom 21. August bis 31. Oktober 1994), Basel 1994, S. 21.

- ↑ Astrit Schmidt-Burkhardt: Stammbäume der Kunst: Zur Genealogie der Avantgarde. Akademie Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-05-004066-1, Fluxus im Fluss der Zeit, S. 374,1 (online).

- ↑ Hans Belting: Das unsichtbare Meisterwerk: Die modernen Mythen der Kunst. C. H. Beck, 2001, ISBN 3-406-48177-9, S. 455, 2+455,3 (online).

- ↑ Rudolf Frieling: Real/Medial. 15. Februar 2007, abgerufen am 23. März 2021.

- ↑ kunstwissen.de ( vom 8. Januar 2012 im Internet Archive)

- ↑ Silke Paull, Hervé Würz (Hrsg.): How We Met or a microdemystification, AQ 16. S. 8.

- ↑ Redaktion für Kunst es Bibliographischen Instituts (Hrsg.): Meyers kleines Lexikon. Kunst. Meyers Lexikonverlag, Mannheim / Wien / Zürich 1986, ISBN 3-411-02655-3.

- ↑ a b c Richard W. Gassen, Roland Scotti (Hrsg.): Von Pop bis Polit. Kunst der 60er Jahre in der Bundesrepublik. Wilhelm-Hack-Museum 13. Januar bis 3. März 1996; Wilhelm-Fabry-Museum der Stadt Hilden 24. März bis 9. Juni 1969, S. 65.

- ↑ Silke Paull, Hervé Würz (Hrsg.): How We Met or a microdemystification, AQ 16.

- ↑ Silke Paull, Hervé Würz (Hrsg.): How We Met or a microdemystification, AQ 16. S. 11,1.

- ↑ a b 1962–1982. Illustrierte Chronologie. In: René Block (Vorw.): 1962 Wiesbaden FLUXUS 1982. Eine kleine Geschichte von Fluxus in drei Teilen. Harlekin Art, Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Wiesbaden/Kassel/Berlin 1983, S. 10, 14, 18, 26.

- ↑ Vostell. Retrospektive 1958–1974. Neuer Berliner Kunstverein e. V. in Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1975, S. 110–111.

- ↑ Exemplarisch ist die Auseinandersetzung mit der westlichen Konsumkultur der 1960er Jahre, die am 11. Oktober 1963 bei der Aktion und Ausstellung Leben mit Pop – eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus im Düsseldorfer Möbelhaus Berges thematisiert wurde.

- ↑ Dokumentation über Fluxus in Nizza (in frz. Sprache)

- ↑ Ausstellung Fluxus at 50

- ↑ neofluxfilm.com

- ↑ Homepage von Travelling (in)to Fluxus...

- ↑ Homepage von Malpartida Fluxus Village