Jüdischer Friedhof am Ölberg

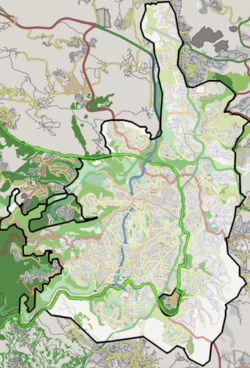

| Stadtgrenze = ––––; Grüne Linie = |

Der Jüdische Friedhof am Ölberg (hebräisch בֵּית הַקְּבָרוֹת הַיְּהוּדִי בְּהַר הַזֵּיתִים Bejt ha-Qvarōt ha-Jəhūdī bə-Har ha-Sejtīm) in Jerusalem mit der Nekropolis von Silwan ist der älteste und aufgrund jüdischer Rituale und Traditionen bedeutendste jüdische Friedhof der Welt.[1][2][3] Die ersten Grablegungen am 809 Meter hohen Ölberg, der sich rund 50 Meter über der Jerusalemer Altstadt erhebt, fanden vor etwa 3000 Jahren am Anfang der Zeit des Ersten Tempels statt.[4] Einige der Grabstätten sind heute Baudenkmäler.

Der Friedhof liegt östlich der Altstadt im Kidrontal (Tal Joschafat) vor dem Tempelberg. Der älteste Teil erstreckt sich in den oberen Hangbereichen des Ölbergs auf der Ostseite des Kidrontals. Weiter unterhalb wurden die Juden aus der Zeit der Zweiten Tempelperiode bestattet.[5] Obwohl auf dem Friedhof mittlerweile Platzmangel herrscht, wurde die Tradition der zeitlich unbegrenzten Ruhefrist nicht aufgehoben. Dem Midrasch zufolge beginnt hier die Auferstehung der Toten,[6] wenn der Messias auf dem Ölberg erscheint und anschließend mit ihnen in die Jerusalemer Altstadt zieht.[7]

Noch heute werden Juden aus aller Welt auf diesem Friedhof beigesetzt.[6][4][8] Er enthält Schätzungen zufolge zwischen 200.000 und 300.000 Grabsteine verschiedener Zeitabschnitte, darunter berühmter Persönlichkeiten der jüdischen Geschichte wie Abraham Isaak Kook (1865–1935) oder Eliezer Ben-Jehuda (1858–1922).[9]

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]10. bis 6. Jahrhundert v. u. Z.

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während der Zeit des Ersten und Zweiten Tempels (Eisenzeit bis frühe Römische Kaiserzeit) wurden die Juden Jerusalems in Felsengrabhöhlen an den Hängen des Ölberges bestattet.[4]

Nekropolis von Silwan

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Nekropolis von Silwan ist der bedeutendste Teil des Friedhofs, der vermutlich von den höchsten Beamten Jerusalems genutzt wurde. Sie liegt am felsigen Osthang des Kidrontals mit Blick auf den ältesten Teil Jerusalems. Später wurde auf der Nekropolis das palästinensische Dorf Silwan gebaut.[10]

Die Grabstätten wurden in der Zeit vom 9. bis 7. Jahrhundert v. u. Z. angelegt.[11] Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte umgebaut und zur Nutzung als Wohnraum umgestaltet. In der byzantinischen Zeit dienten sie Mönchen als Mönchszellen, aber auch als Kirchen und Kapellen. Später nutzten muslimische Dorfbewohner Teile weiterer Grabstätten für den Bau zusätzlicher Häuser, Zisternen und Abwassersammelbecken.[11]

Die Existenz dieser Gräber wurde der Allgemeinheit erst im 19. Jahrhundert bekannt. Zu dieser Zeit waren noch 40 Felsengräber von außergewöhnlicher Größe vorhanden. Die meisten davon blieben bis 1868 erhalten,[10] als genauere archäologische Erforschungen durch Charles Warren (1840–1927), britischer General der Royal Engineers und Archäologe, unternommen wurden. Bei seinen Untersuchungen wurde er in mehreren Fällen von den Dorfbewohnern angegriffen. Er führte dies auf „die feindliche Natur der Dorfbewohner“ zurück, die er als „gesetzlose Gruppe“ bezeichnete.[12][11] Die Gräber waren zu dieser Zeit bereits geöffnet und geplündert.[10]

Sowohl die Architektur der Grabstätten als auch die Art der Bestattung unterscheiden sich von allem, was aus dem heutigen Palästina bekannt ist. Nur hier erscheinen Elemente wie hoch gelegene Eingänge, Giebel- und Simsdecken, trogförmige Ruhestätten und oberirdische Gräber mit Inschriften auf Hebräisch.[10] Nischenbankgräber, in denen die Leichen abgelegt wurden, und die kleinen quadratischen Eingänge finden sich im heutigen Judäa wieder. Der israelische Archäologe David Ussishkin (geb. 1935) entwickelte die These, dass die Ähnlichkeit mit Baustilen phönizischer Städte die biblische Beschreibung des phönizischen Einflusses auf die israelitischen Königreiche bestätigt.[11]

Die bekanntesten bis heute erhaltenen Ruinen der Nekropolis sind der Monolith von Silwan aus der Ersten Tempelperiode[13] und das Tomb of the Royal Steward, dessen Inschriften zufolge angenommen wird, dass hier der königliche Verwalter, der Royal Steward, bestattet wurde. Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung diente die Grabstätte als Unterkellerung eines Dorfhauses, die erst als Zisterne und später als Lagerraum genutzt wurde.[11][10]

1. Jhdt. n. u. Z.: Grabmal des Abschalom

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Grab von Abschalom (hebräisch: יד אבשלום; transliteriert: Yad Avshalom; wortgenau übersetzt: Absaloms Schrein), auch Absaloms Säule genannt, ist eines der bedeutendsten Monumente auf dem Jüdischen Friedhof am Ölberg. Es ist ein etwa 20 Meter hohes Felsengrab mit einem konischen Dach und steht im Kidrontal am westlichen Rand des Gräberfelds auf einer gedachten Linie vom Ölberg zum Tempelberg. Traditionell wird es Abschalom, dem rebellischen Sohn König Davids von Israel, zugeschrieben, was mit der jüngsten Datierung auf das 1. Jahrhundert n. u. Z. widerlegt werden konnte.[14]

Der obere Teil der eigenständigen Grabstruktur dient als Nefesh, als Denkmal für das darunterliegende Grab und das umliegende bzw. angrenzende Gräberfeld. Die Grabkammer mit den drei Nischenbankgräbern wurde in den massiven unteren Teil des Denkmals gemeißelt. Sie kann nur über einen Eingang im oberen Denkmalteil und eine Treppe erreicht werden. Diese Bauweise kann mit derjenigen im jordanischen Petra verglichen werden, einer Ruinenstätte mit monumentalen Grabtempeln, deren Fassaden ebenfalls direkt aus dem anstehenden Fels herausgearbeitet wurden.[14][15]

16. bis 19. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erst ab dem 16. Jahrhundert nahm der Friedhof allmählich seine heutige Form an.[4] Im 19. Jahrhundert wurde den jüdischen Friedhöfen in Jerusalem eine besondere Bedeutung beigemessen, da sie die letzte Begegnungsstätte nicht nur der Jerusalemer, sondern aller Juden der Welt waren. Im Alter kamen immer mehr Juden nach Jerusalem, um ihren Lebensabend dort zu verbringen und in der heiligen Erde bestattet zu werden.[6] Der Wunsch, auf dem Ölberg beigesetzt zu werden, beruht auf einer Segula, einem Ritual der kabbalistischen und talmudischen Tradition.

20. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1949–1967: Jordanische Ära

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unter jordanischer Herrschaft, zwischen dem Waffenstillstandsabkommen von 1949 und dem Sechstagekrieg 1967, erfuhr der Jüdische Friedhof einen systematischen Abbau der Grabsteine und Grabstätten und damit eine umfangreiche Zerstörung. Bereits Ende 1949 berichteten Augenzeugen, vom Berg Zion aus den Abbau von Grabsteinen durch die Araber beobachtet zu haben. Die israelische Regierung reichte 1954 bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine formelle Beschwerde über die Zerstörung der Grabstätten und das Umbrechen des Erdbodens ein, die jedoch wenig Wirkung zeigte. In den späten 1950er-Jahren baute die jordanische Armee Militärlager und nutzte dafür Grabsteine des Jüdischen Friedhofs, beispielsweise für ein Lager nahe Al-Eizariya, wo man sie zum Bau von Steinböden, Hütten und Toiletten missbrauchte.[16]

Unter Verwendung von Kies aus zerkleinerten Grabsteinen wurde auf dem Ölberg das Seven Arches Hotel erbaut, dessen Zufahrtsstraße ebenfalls mit Grabsteinen gepflastert wurde. Bei der Verlängerung der Straße nach Jericho rissen jordanische Bauarbeiter sechs Grabreihen ab. Sie warfen dabei achtlos Knochen und Erde in den unteren sephardischen Friedhofsabschnitt, der anschließend gereinigt werden musste.[17] Außerdem wurden alte Grabsteine aus dem Bereich um das Grab des Zacharias entfernt, um die Zufahrtsstraße zum Dorf Silwan zu erweitern. In seinem Buch מול החומה הסגורה (auf Deutsch etwa Auf der anderen Seite der Mauer) beschreibt Meron Benvenisti (geb. 1934), dass man Grabsteine auch in die Davidszitadelle verbrachte, wo sie zerschlagen und Fragmente davon als Feldmarkierungen für den Exerzierplatz verwendet wurden.[18]

Gegenwart

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Anzahl der Gräber und Grabstätten wird heute auf bis zu 300.000 geschätzt. Da der Friedhof hauptsächlich während der jordanischen Herrschaft starke Beschädigungen erfuhr, ist es nicht mehr möglich, die Anzahl genauer zu beziffern.[9] Es werden heute noch Juden aus aller Welt auf dem Friedhof beigesetzt[6][4][8] – da der Platz jedoch bereits sehr knapp ist, sind diese Bestattungen sehr teuer.[19]

Seit 1968 werden Juden auf dem Weg durch die arabische Siedlung zum Jüdischen Friedhof von arabischen Anwohnern belästigt. Während der Vorbereitungen der Bestattung des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin (1913–1992) auf dem Ölberg wurde 1992 beschlossen, ein Sicherheitsunternehmen zum Schutz des Friedhofs und seiner Besucher zu gründen. Da die Belästigungen der Juden im Jahr 2005 zunahmen, wurde eine Wachabteilung zur persönlichen oder Gruppenbegleitung abgestellt.[3] Die Lage verschärfte sich erneut im Jahre 2009, als auch Autos beschädigt und Besucher bereits auf dem Weg zum Friedhof angegriffen und verletzt wurden. Der Verein „Jerusalem seit Generationen“ wandte sich daraufhin an Personen des öffentlichen Lebens; eine Debatte in der Knesset folgte.[20] Nachdem der Vorsitzende des Terroropferverbandes „Almagor“, Meir Indor (geb. 1947),[21] 2011 auf dem Weg zur Grabstätte seiner Eltern attackiert und verletzt worden war, wurde versucht, die Öffentlichkeit über solche Angriffe zu informieren und Behörden zu Gegenmaßnahmen zu mobilisieren. Seit 2010 ist der Begleitservice kostenlos und wird vom Ministerium für Wohnungswesen finanziert.[22]

Auch heute noch werden Grabstätten auf dem Jüdischen Friedhof beschädigt, entweiht und zerstört.[23] Eine Reihe von Regierungsentscheidungen zur Sanierung, Instandhaltung und Renovierung haben die Situation bisher kaum geändert.

Galerie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-

Überblick über den Jüdischen Friedhof und den Ölberg

-

Blick von der südlichen Stadtmauer über den Jüdischen Friedhof auf den Ölberg

-

Blick vom Ölberg über den Jüdischen Friedhof auf den Tempelberg mit dem Felsendom

-

Teilansicht des Jüdischen Friedhofs mit dem Grab des Zacharias (vorne links)

-

Gräber von Menachem Begin, Ministerpräsident Israels, und seiner Frau Aliza Begin (links)

Berühmte Grabstätten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auf dem Jüdischen Friedhof am Ölberg sind viele berühmte Personen beigesetzt worden, darunter Rabbi Chajim b. Mose Attar (1696–1743) und Judah Alkalai (1798–1878), einer der Vorläufer des Zionismus, chasside Rebben verschiedener Dynastien und Rabbiner der Jischuw sowie der erste aschkenasische Großrabbiner Abraham Isaak Kook (1865–1935). Des Weiteren haben hier Henrietta Szold (1860–1945), Gründerin der US-amerikanischen zionistischen Frauenorganisation „Hadassah“, die Dichterin Else Lasker-Schüler (1869–1945), Eliezer Ben-Jehuda (1858–1922), Vater des modernen Hebräisch, der Nobelpreisträger für Literatur Samuel Agnon (1887–1970), Boris Schatz (1866–1932), Gründer der Kunstgewerbeschule Bezal'el, und der sechste israelische Premierminister Menachem Begin (1913–1992) ihre letzte Ruhestätte gefunden. Auf dem Friedhof wurden auch die Gefallenen der arabischen Unruhen von 1929, des arabischen Aufstands von 1936 bis 1939 und des Unabhängigkeitskriegs von 1948 bestattet.[4]

Liste von Grabstätten berühmter Persönlichkeiten:

| Großrabbiner | ||

|---|---|---|

| Name | Lebensdaten | Funktion |

| Solomon Eliezer Alfandari | 1826–1930 | Rabbi, Kabbalist und Rosch-Jeschiwa in Konstantinopel, später Großrabbiner von Damaskus und Safed[24] |

| Meir Auerbach | 1815–1878 | jüdischer Gelehrter, Rabbiner von Kowel, Kolo und Kalisch und aschkenasischer Großrabbiner von Jerusalem[25] |

| Chaim Berlin | 1832–1912 | orthodoxer Großrabbiner von Moskau[26] |

| She’ar Yashuv Cohen | 1927–2016 | aschkenasischer Großrabbiner von Haifa[27] |

| Haim Moussa Douek | 1905–1974 | letzter Großrabbiner von Ägypten[28] |

| Yaakov Shaul Elyashar | 1817–1906 | sephardischer Rabbi im ottomanischen Syrien, später sephardischer Großrabbiner des osmanischen Palästina[29] |

| Schlomo Goren | 1917–1994 | orthodoxer, religiös-zionistischer Rabbiner in Israel, Gründer des Militärrabbinats der israelischen Streitkräfte, später dritter aschkenasischer Großrabbiner von Israel[30] |

| Immanuel Jakobovits | 1921–1999 | Großrabbiner von Irland und Rabbi der Fifth Avenue Synagogue in New York City, dann Großrabbiner der United Hebrew Congregations, 1981 von der Britischen Krone in den Ritterstand erhoben[31] |

| Abraham Isaak Kook | 1865–1935 | orthodoxer jüdischer Gelehrter, erster aschkenasischer Großrabbiner des Völkerbundsmandatsgebiets für Palästina und einer der geistigen Väter des modernen religiösen Zionismus[4] |

| Yaakov Meir | 1856–1939 | orthodoxer Rabbiner und Talmudist, erster sephardischer Großrabbiner des Völkerbundsmandatsgebiets für Palästina[32] |

| Meyer Rosenbaum | 1910–? | selbsternannter Großrabbiner von Kuba[33] |

| Shmuel Salant | 1816–1909 | aschkenasischer Großrabbiner von Jerusalem sowie Talmudist und Gelehrter der Tora[34] |

| Isser Jehuda Unterman | 1886–1976 | aschkenasischer Großrabbiner von Israel[35] |

| Rabbiner | ||

| Name | Lebensdaten | Funktion |

| Elazar Abuhatzeira | 1948–2011 | orthodoxer sephardischer Rabbiner, Kabbalist und spiritueller Führer[36][37] |

| Chajim b. Mose Attar | 1696–1743 | jüdischer Gelehrter und Kabbalist in Marokko[38][4] |

| Levi Yitzchok Bender | 1897–1989 | Rabbi und Führer der Breslov in Uman und Jerusalem[39] |

| Obadja Bertinoro | um 1465–1515 | italienischer Talmudist[40] |

| Avrohom Blumenkrantz | 1944–2007 | US-amerikanischer orthodoxer Rabbi[41] |

| Yosef Chaim | 1832–1909 | sephardischer Rabbiner und Kabbalist[42] |

| David Cohen | 1887–1972 | litauisch-israelischer nasiräischer Rabbiner, Talmudist, Philosoph und Kabbalist[43] |

| Yehoshua Leib Diskin | 1818–1898 | Rabbi, Talmudist und Tanach-Kommentator in Brest und Jerusalem[44] |

| Schlomo Eljaschiw | 1841–1926 | litauischer Kabbalist und Talmudist[45] |

| Moshe Mordechai Epstein | 1866–1933 | litauischer Rosch-Jeschiwa der Jeschiwa Slabodka, Kaunas, führender Talmudist des 20. Jahrhunderts und Mitbegründer von Chadera[46] |

| Nosson Tzvi Finkel | 1849–1927 | litauischer einflussreicher Führer des orthodoxen Judentums Osteuropas und Gründer der Jeschiwa Slabodka[47] |

| Yitzchok Dovid Groner | 1925–2008 | chabadischer Rabbi in Melbourne und Direktor des dortigen Yeshiva Centre, Dachorganisation des orthodoxen Judentums in Melbourne[48] |

| Shimon Hakham | 1843–1910 | bucharischer Schriftsteller und Übersetzer jüdischer heiliger Texte und Geschichten in jüdisch-tadschikischer Sprache[49] |

| Moshe Halberstam | 1932–2006 | polnischer Rosch-Jeschiwa der Jeschiwa Szczakowa und Mitglied des Orthodoxen Rates von Jerusalem[50] |

| Judah HeHasid | um 1660–1700 | jüdischer Wanderprediger und Führer jüdischer Immigranten ins Land Israel[51] |

| Yitzchok Hutner | 1906–1980 | US-amerikanischer orthodoxer Rabbi und Rosch-Jeschiwa der Yeshiva Rabbi Chaim Berlin in Brooklyn[52] |

| Aryeh Kaplan | 1934–1983 | US-amerikanischer orthodoxer Rabbi, Schriftsteller und Übersetzer der Tora[53] |

| Zwi Jehuda Kook | 1891–1982 | litauischer orthodoxer Rabbi und Rosch-Jeschiwa des Rabbi-Kook-Zentrums[54] |

| Yaakov Mutzafi | 1899–1983 | mizrachischer Rabbi und Kabbalist, letzter Führer der jüdischen Gemeinde in Irak und leitender Vertreter der Sepharden im Orthodoxen Rat von Jerusalem[55] |

| Eliyahu David Rabinowitz-Teomim | 1843–1905 | litauischer Rabbi und Führer der jüdischen Gemeinde Ponewiesch und der aschkenasischen Juden in Jerusalem[56] |

| Yechezkel Sarna | 1890–1969 | Rosch-Jeschiwa der Jeschiwa Slabodka[57] |

| Chaim Pinchas Scheinberg | 1910–2012 | charedischer Rabbi und Gründer sowie Rosch-Jeschiwa der Torah Ore in Brooklyn[58] |

| Gedalia Schorr | 1910–1979 | US-amerikanischer Rabbi und Rosch-Jeschiwa sowie erster US-amerikanischer Gadol[59] |

| Dov Schwartzman | 1921–2011 | russisch-US-amerikanischer ultraorthodoxer Rabbiner und Gründer sowie Rosch-Jeschiwa der Bais Hatalmud in Sanhedria Murhevet nahe Jerusalem[60] |

| Avraham Shapira | 1914–2007 | Rabbi des Religiösen Zionismus und Rosch-Jeschiwa des Rabbi-Kook-Zentrums[61] |

| Shalom Sharabi | 1720–1777 | jemenitischer Rabbiner, Halachist, Chasan und Kabbalist[62] |

| Jakow Chajim Sofer | 1870–1939 | charedischer Rabbiner, Talmudist, Posek und Kabbalist[63] |

| Ahron Soloveichik | 1917–2001 | orthodoxer Rosch-Jeschiwa der Yeshivas Brisk, Chicago sowie Talmudist und Halachist[64] |

| Pesach Stein | 1918–2002 | Rosch-Jeschiwa der Telsche Jeschiwa in Wickliffe nahe Cleveland[65] |

| Yitzchok Yaakov Weiss | 1902–1989 | Großrabbiner des Orthodoxen Rates von Jerusalem sowie Posek, Talmudist und Experte der Halacha[66] |

| Chassidische Rebben | ||

| Name | Lebensdaten | Funktion |

| Jisrael Alter | 1895–1977 | fünfter Rebbe der Gerrer Dynastie[67] |

| Simcha Bunim Alter | 1898–1992 | sechster Rebbe der Gerrer Dynastie[68] |

| Moshe Biderman | 1776–1851 | Großrabbiner und zweiter Rebbe der Lelover Dynastie[69] |

| Mordechai Schlomo Friedman | 1891–1971 | US-amerikanischer Rabbi und Rebbe der Boyaner Dynastie von New York[70] |

| Levi Yitzchak Horowitz | 1921–2009 | zweiter Rebbe der Bostoner Dynastie[71] |

| Isamar Rosenbaum | 1886–1973 | Rebbe der Dynastie der Nadworna und der Kretshnif[72] |

| Shaul Yedidya Elazar Taub | 1886–1947 | zweiter Rebbe der Modzitzer Dynastie und Komponist von über 1000 chassidischen Liedern[73] |

| Hannah Werbermacher | 19. Jahrhundert | osteuropäische chassidische Wunderrabbinerin, auch als Jungfrau von Ludomir bekannt[74] |

| Politiker | ||

| Name | Lebensdaten | Funktion |

| Judah Alkalai | 1798–1878 | sephardischer Rabbi in Semlin und früher Vorläufer des modernen, politischen Zionismus[4] |

| Moshe Barazani | 1926–1947 | kurdischer Jude und Mitglied der Lechi, einer radikal-zionistischen, paramilitärischen Untergrundorganisation in Palästina, einer der Olei haGardom[75] |

| Menachem Begin | 1913–1992 | israelischer Ministerpräsident und Außenminister, Gründer der Partei Likud und 6. Ministerpräsident Israels[4] |

| Eliahu Ben-Elissar | 1932–2000 | israelischer Politiker (Likud) und Diplomat, Mitglied der Knesset[76] |

| Israel Eldad | 1910–1996 | israelischer revisionistisch-zionistischer Philosoph und zur Zeit des britischen Palästina-Mandats Untergrundkämpfer, Gründungsmitglied und Chefideologe der Lechi[77] |

| Meir Feinstein | 1927–1947 | Mitglied der zionistischen paramilitärischen Untergrundorganisation Irgun im britischen Mandatsgebiet Palästina, einer der Olei haGardom[78] |

| Jacob Israël de Haan | 1881–1924 | niederländischer Rechtsanwalt, Jurist, Journalist und Dichter; wegen seiner politischen Haltung von der Hagana ermordet[79] |

| Sebulon Hammer | 1936–1998 | israelischer Politiker, Minister und stellvertretender Premierminister Israels[80] |

| Moshe Hirsch | 1923–2010 | Führer der antizionistischen Neturei Karta in Jerusalem[81] |

| Ida Silverman | 1882–1973 | jüdische Philanthropin und Mitbegründerin von fast 100 Synagogen (größtenteils in Israel)[82] |

| Henrietta Szold | 1860–1945 | Aktivistin des frühen Zionismus sowie Erzieherin, Autorin und Sozialarbeiterin; Gründerin der amerikanischen zionistischen Frauenorganisation „Hadassah“[4] |

| Dawid Wdowiński | 1895–1970 | polnischer Neurologe und Psychiater, Mitglied der jüdischen rechten Organisation Hatzohar, Mitbegründer und Vorsitzender des Jüdischen Militärverbandes und einer der Anführer des Aufstandes im Warschauer Ghetto[83] |

| Kulturelle Persönlichkeiten | ||

| Name | Lebensdaten | Funktion |

| Samuel Agnon | 1887–1970 | hebräischer Schriftsteller und Nobelpreisträger; gilt als wichtigster Vertreter der modernen hebräischen Literatur[4] |

| Nissim Behar | 1848–1931 | sephardischer Lehrer und Propagandist des frühen Zionismus; gilt als Begründer des modernen hebräischen Sprachunterrichts[84] |

| Shmuel Ben David | 1884–1927 | Illustrator, Maler, Typograf und Designer der Bezalel-Schule, einer Kunstbewegung, die sich im frühen 20. Jahrhundert in Jerusalem entwickelte[85] |

| Eliezer Ben-Jehuda | 1858–1922 | Journalist und Autor des ersten modernen hebräischen Wörterbuchs; Vater des modernen Hebräisch[4] |

| Marcel Dadi | 1951–1996 | Französischer Gitarrist, in Tunesien geboren, starb am 17. Juli 1996 beim Absturz des TWA-800-Fluges vor New York |

| Israel Dow Frumkin | 1850–1914 | Pionier des hebräischen Journalismus, Autor mehrerer Bücher und Übersetzungen; leistete wesentliche Beiträge zum Aufbau Jerusalems[86] |

| Uri Zvi Greenberg | 1896–1981 | israelischer hebräischer und jiddischer Dichter und Politiker[87] |

| Else Lasker-Schüler | 1869–1945 | deutsch-jüdische Dichterin und Zeichnerin; gilt als herausragende Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur[4] |

| Jossele Rosenblatt | 1882–1933 | Chasan und Komponist; gilt als größter der Kantoren und wurde König der Chasanim genannt[88] |

| Boris Schatz | 1866–1932 | jüdischer Bildhauer, Maler und Lehrer; Gründer der Kunstgewerbeschule Bezal'el[4] |

| Ephraim Urbach | 1912–1991 | jüdischer Gelehrter und Professor für Talmud an der Hebräischen Universität Jerusalem sowie Präsident der Israelischen Akademie der Wissenschaften[89] |

| Geschäftsleute | ||

| Name | Lebensdaten | Funktion |

| Harry Fischel | 1865–1948 | US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop; führender Pionier der Entwicklung des US-amerikanischen orthodoxen Judentums[90] |

| Robert Maxwell | 1923–1991 | britischer Verleger, Unternehmer und Politiker der Labour Party[91] |

| George Weidenfeld | 1919–2016 | britischer Journalist, Verleger und Diplomat österreichisch-jüdischer Herkunft; politischer Berater der israelischen Regierung und Kabinettschef des Präsidenten Chaim Weizmann[92] |

| Terroropfer | ||

| Name | Lebensdaten | Funktion |

| Eliyahu Asheri | 1988–2006 | israelischer Student aus Itamar an der religiösen Mechina „Elisha“ in Chalamisch; Mordopfer nach Entführung durch das Volkswiderstandskomitee[93] |

| Gavriel Holtzberg | 1979–2008 | israelischer chabadischer Rabbi nebst Ehefrau; Leitende des jüdischen Zentrums Nariman House in Mumbai; Opfer der Anschläge in Mumbai 2008[94] |

| Rivka Holtzberg | 1980–2008 | |

| Ephraim Weiss | gest. 1988 | Grundschullehrerin und Ehefrau von Rabbi Eliezer Mordechai Weiss nebst ihren Kindern; Opfer eines Brandanschlags auf einen Bus nahe Jericho[95] |

| Netanel Weiss | ||

| Rachel Weiss | ||

| Rephael Weiss | ||

| Abraham Zelmanowitz | 1945–2001 | Programmierer für Empire BlueCross BlueShield im World Trade Center, New York City; Opfer der Terroranschläge am 11. September 2001[96] |

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Abraham E. Millgram: Jerusalem Curiosities. Philadelphia 1990, ISBN 0-8276-0358-4, Kap. The Jewish Cemetery on the Mount of Olives, S. 127.

- ↑ Adam E. Berkowitz: ‘Zombie Blood Libel’: Al-Jazeera Accuses Israel of Digging Mass Fake Graves in Jerusalem. Breaking Israel News, 13. Oktober 2019, abgerufen am 1. April 2020.

- ↑ a b Leo P. Giampietro: Boiling Point. AuthorHouse, Bloomington 2010, ISBN 978-1-4520-1332-9, Kap. XV The Mount of Olives, S. 161–174.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o har hazetim – The Jewish Cemetery. Abgerufen am 25. März 2020.

- ↑ Mirco Hüneburg: Ölberg. Stern Tours, abgerufen am 26. März 2020.

- ↑ a b c d Yehoshua Ben-Arieh: Jerusalem in the 19th century: Emergence of the New City. St. Martin’s, New York 1986, ISBN 0-312-44188-6, S. 24–25.

- ↑ Shlomo Sand: Die Erfindung des Landes Israel: Mythos und Wahrheit. Propyläen, Berlin 2012, ISBN 978-3-8437-0342-0, S. 12–23.

- ↑ a b Why Reserve a Burial Plot in Israel? Israel Burials, abgerufen am 1. April 2020.

- ↑ a b D. Nowak: Ölberg-Friedhof im Internet. Israelnetz, 26. Januar 2010, abgerufen am 26. März 2020.

- ↑ a b c d e David Ussishkin: Silwan, Jerusalem: The Survey of the Iron Age Necropolis. The Sonia & Marco Nadler Institute of Archaeology, abgerufen am 29. März 2020.

- ↑ a b c d e David Ussishkin: The Necropolis from the Time of the Kingdom of Judah at Silwan, Jerusalem. In: The Biblical Archaeologist. Band 33, Nr. 2, Mai 1970, ISSN 0006-0895, S. 34–46.

- ↑ Charles Warren: Underground Jerusalem: an account of some of the principal difficulties encountered in its exploration and the results obtained. Bentley, London 1876, S. 149.

- ↑ Dave Winter, J. Matthews: Israel Handbook: with the Palestinian Authority areas. Footprint, Bath 1998, ISBN 1-900949-01-6, S. 174.

- ↑ a b Theodore Fyfe: Hellenistic Architecture: An Introductory Study. Cambridge 1936, S. 57–58.

- ↑ Rachel Hachlili: Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period. Brill, Leiden 2005, ISBN 90-04-12373-3, Kap. Monumental Tombs in the Kidron Valley, S. 30–34.

- ↑ Bestürzung über anhaltende Zerstörung von Grabsteinen auf dem Ölberg. Audiatur-Stiftung, 25. Juni 2015, abgerufen am 26. März 2020.

- ↑ The Mt of Olives. Myriam Miller, abgerufen am 26. März 2020.

- ↑ Meron Benvenisti: מול החומה הסגורה [Auf der anderen Seite der Mauer.] Weidenfeld & Nicholson, Jerusalem 1973.

- ↑ Ralf Balke: Comeback der Katakomben. Jüdische Allgemeine, 31. Juli 2017, abgerufen am 31. März 2020.

- ↑ Melanie Lidman: Knesset to discuss Mt. of Olives cemetery security. The Jerusalem Post, 26. Februar 2012, abgerufen am 26. März 2020.

- ↑ Almagor CEO Meir Indor. Almagor Terror Victims Association, abgerufen am 23. März 2020.

- ↑ Daniel K. Eisenbud: Danon demands greater security for Jews going to Mount of Olives cemetery. The Jerusalem Post, 12. Juni 2014, abgerufen am 26. März 2020.

- ↑ Adam E. Berkowitz: [WATCH] Arabs Pave Way To Messiah’s Pool With Jewish Gravestones. Breaking Israel News, 17. Dezember 2019, abgerufen am 26. März 2020.

- ↑ Rabbi Solomon Eliezer Alfandari. International Committee for Har Hazeitim, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Meir Auerbach (1815–1878). Rabbi Meir Baal Haneis Salant, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Chaim Berlin (1832–1912). Rabbi Meir Baal Haneis Salant, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Liat Collins: My Word: Fighter, rabbi and peacemaker. The Jerusalem Post, 8. September 2016, abgerufen am 25. März 2020.

- ↑ Jacques Douek et al., Maurice M. Mizrahi (ed.): Rabbi Haim Moussa Douek: Last Chief Rabbi of Egypt. Historical Society of Jews From Egypt, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Hacham Yaakov Shaul Elyashar. HeHaCham HaYomi, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Karen Sparks: Shlomo Goren. In: Encyclopædia Britannica. Abgerufen am 27. März 2020 (englisch).

- ↑ Jakobovits, Immanuel, Baron of Regents Park in Greater London. Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa – OKR, Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Yehuda Azoulay: Sephardic Pillars Of Yesteryear. Community Magazine, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Jay Levinson: Jewish community of Cuba: The Golden Age. Westview, Nashville 2006, ISBN 0-9776207-0-0.

- ↑ Rabbi Shmuel Salant, Chief Rabbi of Jerusalem (1816–1909). True Torah Jews, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Isser Yehuda Unterman (1886 – 1976). Eilat Gordin Levitan, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Baba Sali: Rabbi Elazar Abuhatzeira ermordet. haGalil onLine, 2. August 2011, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Elior Levy: Slain Beersheba rabbi laid to rest. Ynetnews, 29. Juli 2011, abgerufen am 25. März 2020.

- ↑ Rabbi Chaim ben Atar Or Hachaim. Kupat Tzidkat Rashbi, abgerufen am 25. März 2020.

- ↑ Betsalel Freedman: Ish chasidecha: Your devoted one. 2013.

- ↑ Louis Ginzberg: Bertinoro, Obadiah (Yareh) b. Abraham. In: Isidore Singer (Hrsg.): Jewish Encyclopedia. Funk and Wagnalls, New York 1901–1906.

- ↑ Rabbi Avrohom Blumenkrantz. International Committee for Har Hazeitim, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Chana Lewis: The Ben Ish Chai: Chacham Yosef Chaim of Baghdad. Chabad.org, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Il y a 40 ans: disparition du Rav Hanazir. Association Bnei Torah & Derech Laolim, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Yehoshua Leib Diskin, Chief Rabbi of Jerusalem (1817–1898). True Torah Jews, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Aryeh Levin: Notes on the Life of Rabbi Shlomo Elyashiv, author of Leshem Shevo Ve’achlamah. 30. Januar 2016, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ D. Sofer: Rav Moshe Mordechai Epstein. Eilat Gordin Levitan, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Ahron Lopiansky: Remembering Rabbi Nosson Tzvi Finkel, z”l. Jewish Action, 2012, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Dovid Zaklikowski: Rabbi Yitzchok Dovid Groner (1925–2008): Senior Australian Rabbi Passes Away. Chabad.org, 7. Juli 2008, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Shimon Hakham. Israel Philatelic Federation, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rav Moshe Halberstam dies at 74. The Jerusalem Post, 26. April 2006, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Dan Cohn-Sherbok: Dictionary of Jewish Biography. A&C Black, London 2010, ISBN 978-1-4411-9784-9, Kap. Judah Ḥasid ha-Levi (?1660–1700), S. 148.

- ↑ Hutner, Rabbi Yitzchok. Orthodox Union, 14. Juni 2006, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Aryeh Kaplan. The Rohr Jewish Learning Institute, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Zvi Kook Dies; Israeli Ultranationalist. In: The New York Times. New York City 11. März 1982, S. 19.

- ↑ 13 Sivan. TorahTots, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Eliyahu David Rabinowitz-Teomim: "The Aderet". Hevrat Pinto, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Harav Yechezkel Sarna, Rosh Yeshivah Of Chevron, zt”l. Hamodia, 27. August 2017, abgerufen am 27. März 2020.

- ↑ Rabbi Chaim Pinchas Scheinberg. Rabbi Meir Baal Haneis Salant, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Nosson Scherman: An Appreciation of Rabbi Gedalia Schorr. In: The Jewish Observer. Band 14, Nr. 3, Oktober 1979, ISSN 0021-6615, S. 8–14.

- ↑ Shmuel Wittow: Reb Dov: In His Ways. 2011.

- ↑ Lawrence Joffe: Rabbi Avraham Shapira. Guardian News & Media, 8. Oktober 2007, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Yerachmiel Tilles: Rabbi Shalom Sharabi – The Rashash. Chabad.org, abgerufen am 25. März 2020.

- ↑ Hacham Yaakov Chaim Sofer: A Short Tribute. HeHaCham HaYomi, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Nachama Soloveichik: My Grandfather, Rav Ahron. Jewish Action, 2011, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Devorah Klein: To Do What is Right: The Story of Reb Pesach Stein of Chicago. (PDF) The AishDas Society, 29. April 2014, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Paraschat Nasso 5776. ORD, Juni 2016, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Gur Rabbi Dies In Israel; Leader Of Hasidim Was 82. In: The New York Times. New York City 22. Februar 1977, S. 34.

- ↑ Simcha B. Alter, 95; Rabbi Often Played A Key Role in Israel. In: The New York Times. New York City 11. Juli 1992, S. 9.

- ↑ Rabbi Moshe Biderman – The Lelover Rebbe. Hevrat Pinto, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Daf Paraschat Tezawe 5780. ORD, März 2020, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Matthew Wagner: Bostoner Rebbe Levi Yitzhak Horowitz dies at 88. The Jerusalem Post, 6. Dezember 2009, abgerufen am 25. März 2020.

- ↑ Manny Saltiel: Gedolim Yahrtzeits: 22 Sivan. Chinuch.org, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Naava Kodesh – The Modzitzer Rebbe. VeltNews, 15. November 2019, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Nathaniel Deutsch: The Maiden of Ludmir: A Jewish Holy Woman and Her World. Berkeley 2003, ISBN 0-520-23191-0.

- ↑ Yehuda Lapidot: Moshe Barazani. Michlalah, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Eliahu Ben-Elissar, 68, Dies; Israeli Had Role in Egypt Peace. In: The New York Times. New York City 14. August 2000, S. 21.

- ↑ Israel Eldad. Eldad, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Yehuda Lapidot: Meir Feinstein. Michlalah, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Ido Liven: The first political murder in Jewish Palestine: Lessons of intolerance. +972 Magazine, 30. Juni 2014, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Zevulun Hammer (1936 – 1998). American-Israeli Cooperative Enterprise, abgerufen am 18. März 2020.

- ↑ Moshe Hirsch: American-Born Rabbi. In: Encyclopædia Britannica. Abgerufen am 28. März 2020 (englisch).

- ↑ Helen Morris: Ida Silverman: Nobody's Puppet. In: Rhode Island Jewish Historical Notes. Band 8, Nr. 2. Providence November 1980, S. 109–129.

- ↑ Wdowinski, David. (PDF) Shoah Resource Center, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Nissim Behar Veteran Alliance Israelite Worker Founder of Alliance Schools in Orient Dies in New Yor. Jewish Telegraphic Agency, 3. Januar 1931, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Shmuel Ben David. Kings-Gallery, 15. September 2010, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Frumkin, Israel Dov. In: Encyclopaedia Judaica. Band 7. Keter, Jerusalem 1973, Sp. 210 f.

- ↑ Uri Zvi Greenberg (Grinberg). The Institute for the Translation of Hebrew Literature, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Jossele Rosenblatt זצ״ל. In: Der Israelit. Nr. 26. Frankfurt am Main 29. Juni 1933, S. 10 f.

- ↑ Ephraïm Urbach (1912–1991). (PDF) Akadem, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ About The Founder. The Fischel Foundation, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Monika Köpcke: Robert Maxwell: Tod im Atlantik. Deutschlandradio, 5. November 2016, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Thomas Kielinger: Der große Brückenbauer: Lord Weidenfeld ist tot. 20. Januar 2016, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Eliyahu Pinhas Asheri. The Israel Ministry of Foreign Affairs, 25. Juni 2006, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Dovid Margolin: Tragedy and Resolve: 10 Years After Mumbai Terror. Chabad.org, 8. November 2018, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ Maayana Miskin: ‘Why Hunt Down Nazis, but Release Muslim Nazis?’ Arutz Sheva, 28. Juli 2013, abgerufen am 28. März 2020.

- ↑ A Steadfast Friend on 9/11 Is Buried. In: The New York Times. New York City 6. August 2002, S. 8.

Koordinaten: 31° 46′ 29,2″ N, 35° 14′ 30,1″ O