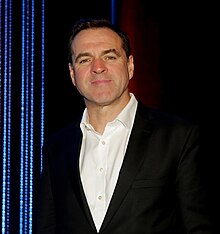

Niall Ferguson

Niall Ferguson [] (* 18. April 1964 in Glasgow) ist ein britisch-US-amerikanischer Historiker. Er ist Senior Fellow der Hoover Institution.[1] Davor hatte er die nach Laurence Tisch benannte Laurence-A.-Tisch-Professur für Geschichte an der Harvard University und die William-Ziegler-Professur für Wirtschaft an der Harvard Business School inne. Er lehrte unter anderem auch am Jesus College der Oxford University und an der Stanford University. Im akademischen Jahr 2010/2011 lehrte er außerdem an der London School of Economics and Political Science als Philippe Roman Professor of International History.[2] Er gilt als ein Spezialist für Finanz- und Wirtschafts- und europäische Geschichte sowie für die Familiengeschichte der Rothschilds.

Leben

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ferguson wurde 1964 in Glasgow als Sohn einer Lehrerin und eines Hausarztes geboren. Nach dem Geschichtsstudium an der Oxford University wurde er 1989 nach Archivarbeit als „Hanseatic Scholar“ in Deutschland mit der Arbeit Business and Politics in the German Inflation: Hamburg 1914–1924 zum Dr. phil. promoviert.[3]

Es folgten wissenschaftliche Anstellungen in Oxford und an der New York University, als Spezialist für Finanz-, Wirtschafts- und europäische Geschichte. Im Jahr 2004 nahm er den Ruf nach Harvard an. Er ist ebenso Senior Fellow der Hoover Institution und assoziiert mit dem von George Soros mitfinanzierten INET, dem Institute for New Economic Thinking.[3] Mit anderen Intellektuellen gründete er 2021 die University of Austin.[4]

Im Jahr 2004 wurde er vom Time Magazine als eine der 100 einflussreichsten Personen der Welt gelistet.[5]

Ferguson hat sich oft, auch pointiert, zu aktuellen Themen wie zur Finanzkrise und zur Flüchtlingskrise seit 2015 geäußert.[6] 2016 war er Sprecher beim Weltwirtschaftsforum in Davos.[7]

Er verfügte 2006 über einen Mitarbeiterstab von insgesamt über 15 Assistenten und Übersetzern, die ihm wissenschaftlich zuarbeiten und seine Werke nach Fertigstellung zügig in andere Sprachen übersetzen, des Weiteren über je einen Verkaufsagenten für Print- und elektronische Medien. Der Jahresumsatz dieser Unternehmen ist höher als der jährliche Etat einer historischen Fakultät an einer kleineren deutschen Universität. Neben seinen Lehrtätigkeiten schrieb er eine Kolumne für die Sunday Times,[8] seine Bücher über den Ersten Weltkrieg (1914. Why the World Went to War) und die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts (War of the World. History’s Age of Hatred, 1914–1989) entstanden zusammen mit Fernsehserien für den britischen Unterhaltungssender Channel 4.[9]

Vor der Brexit-Abstimmung im Juni 2016 plädierte er gegen einen Brexit; danach änderte er seine Meinung.[10]

Ferguson war von 1994 bis 2011 mit der Zeitungsverlegerin Sue Douglas verheiratet. Seit 2011 ist er mit der aus Somalia stammenden niederländischen Politikerin, Frauenrechtlerin und Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali verheiratet.[11] Er ist Vater von fünf Kindern.[12] 2018 nahm er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an.[13]

Werke und Diskussionsbeiträge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ferguson wird von einigen Kommentatoren und Historikerkollegen als konservativer Historiker bezeichnet.[14] Ferguson selbst erklärte 2018 in einem Interview im Rubin Report, dass seine Ansichten dem klassischen Liberalismus entsprechen,[15] und bezeichnete sich bei anderen Gelegenheiten als "klassischer schottischer Aufklärungsliberaler".[16] Einige seiner Forschungen und Schlussfolgerungen haben zu Kontroversen geführt, insbesondere von Kommentatoren auf der linken Seite des politischen Spektrums.[16]

Bei den Wahlen zum Parteivorsitz der Konservativen im Juli 2022 unterstützte Ferguson die Kampagne von Kemi Badenoch.[17]

1998 erschien sein Buch The Pity of War (dt. 2001: Der falsche Krieg); in diesem untersuchte er die Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Dabei kam er zu dem Schluss, dass nicht, wie auch von vielen deutschen Historikern (etwa Fritz Fischer oder Wolfgang J. Mommsen) angenommen, Deutschland, sondern vielmehr das Britische Empire für die Eskalation im Sommer 1914 hauptverantwortlich sei (siehe auch: Kriegsschuldfrage#Großbritannien). Laut Ferguson forcierte der britische Außenminister Edward Grey gezielt die Spannungen zwischen Großmächten. Hätte sich Großbritannien aus dem Krieg herausgehalten, so wäre das Ergebnis nach Ferguson zwar ein deutscher Sieg gewesen, aber auch ein prosperierendes Nachkriegs-Europa, in dem es zu Demokratisierung gekommen wäre, also faktisch zu einer Art „Europäischer Gemeinschaft“ unter deutscher Hegemonie, während Großbritannien weiterhin ein intaktes Empire geblieben wäre. Nach Ferguson – der sich dabei der Methode der kontrafaktischen Geschichte bedient und als einer ihrer Hauptbefürworter gilt – hätte damit auch der Nationalsozialismus keinen Nährboden gehabt, da dieser nur eine direkte Folge des „Großen Krieges“ gewesen sei. Stattdessen sei durch den unnötigen Kriegseintritt Großbritanniens der Krieg eskaliert – und doch sei das Ergebnis heute so, dass Deutschland die wirtschaftliche Vormacht in Europa ist.

Ebenso bestreitet er, dass es einen deutschen Sonderweg gegeben habe. Ferguson vertritt in dem Buch, insbesondere im Unterkapitel Im Felde unbesiegt?, die These, dass bis zuletzt Deutschland den Krieg nicht hätte verlieren müssen. Nicht die taktische oder materielle Überlegenheit der Alliierten habe den Krieg beendet, sondern eine Krise der deutschen Kampfmoral (vgl. Dolchstoßlegende), welche nur teilweise der exogenen Kraft der alliierten Infanterie und Artillerie zugeschrieben werden könne.[18] Vielmehr sei den deutschen Soldaten schon im September 1918 nicht verborgen geblieben, dass der Chef der Obersten Heeresleitung Erich Ludendorff auf einen Waffenstillstand drängte – nach Ferguson eine „Überreaktion“ eines „müden und kranken“ Ludendorff auf das Scheitern seiner Offensiven. Der „Nervenzusammenbruch“ ihres Oberkommandierenden habe wiederum zum Zusammenbruch der Kampfmoral geführt.

Niall Ferguson unterstützte in der Vergangenheit die Außenpolitik des republikanischen US-Präsidenten George W. Bush, wie etwa die Irakinvasion 2003; dazu vgl. auch Fergusons Colossus. The Rise and Fall of the American Empire (dt. 2004: Das verleugnete Imperium. Chancen und Risiken amerikanischer Macht), wo Ferguson für die Notwendigkeit eines globalen „Hegemons“ eintritt. Er trat ebenso für eine stärkere Kürzung der Sozialausgaben in den USA ein, da es ansonsten zu ernsten finanzpolitischen Problemen kommen würde. Nachdem die Regierung Bush dies nicht in dem von Ferguson als notwendig erachteten Maße umgesetzt hatte, sprach er sich im Jahr 2004 gegen die Wiederwahl Bushs aus.

2008 veröffentlichte er das Buch The Ascent of Money: A Financial History of the World (dt: „Der Aufstieg des Geldes: eine Finanzgeschichte der Welt“); es wurde im selben Jahr mit ihm für den britischen Channel 4 als sechsteilige Fernsehreihe mit zu Boom and Bust abgewandelten Untertitel produziert. Ferguson hob unter anderem hervor, dass das Wirtschaftswachstum Chiles nach der Intervention der Chicago Boys tatsächlich höhere Wachstumsraten aufgewiesen habe.[19] Unverständnis erntete er von Teilen des Publikums dafür, dass er bei seiner negativen Bewertung des Sozialstaates zwar Großbritannien und Japan, aber nicht die skandinavischen Länder wie Schweden und Dänemark erwähnte. Da Buch und Fernsehserie kurz vor dem globalen Finanzcrash 2008 desselben Jahres veröffentlicht wurden, bot unter anderem seine Huldigung von Hedgefonds ein besonders leichtes Angriffsfeld für Kritiker.[20] Lobende Kritiken erhielt Ferguson unter anderem von Raghuram Rajan, dem ehemaligen Chefvolkswirt des IWF, der Ferguson bescheinigte, auf die Gefahren der Kreditexpansion vor Ausbruch der Finanzkrise hingewiesen zu haben.[21]

In seiner Kolumne in der Financial Times lieferte sich Ferguson nach dem 30. April 2009 eine öffentliche Fehde mit dem Ökonomie-Nobelpreisträger Paul Krugman.[22] Ausgangspunkt war eine Kontroverse über mögliche Wege aus der US-Haushaltskrise. Ferguson, der inzwischen in den USA lebt, hat mehrmals für die Republikaner und gegen Präsident Obama Partei ergriffen, während Krugman als linksliberal gilt.

In Hinblick auf das bekannte John-Maynard-Keynes-Zitat „Auf lange Sicht sind wir alle tot“ sagte Ferguson 2013 auf einer Konferenz, dass sich Keynes nicht für die Zukunft interessiert habe, da er homosexuell gewesen sei und keine Kinder gehabt habe. Er wurde daraufhin viel kritisiert; man warf ihm vor, Teile des Zitates, die den Zusammenhang erklären, unterschlagen zu haben, oder dass er, wie viele andere auch, das aus dem Kontext gerissene Zitat einfach nicht verstehe, wie der Cambridger Wirtschaftswissenschaftler Simon Taylor schrieb.[23]

“... The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again.”

„... ‚Auf lange Sicht‘ ist ein irreführender Leitfaden für aktuelle Angelegenheiten. Auf lange Sicht sind wir alle tot. Wirtschaftswissenschaftler setzen sich eine zu leichte und zu nutzlose Aufgabe, wenn sie uns in stürmischen Zeiten nur sagen können, dass der Ozean wieder ruhig ist, sobald der Sturm vorbei ist.“

Im Blog seiner Website bezeichnete Ferguson seine Äußerung später selbstkritisch als doppelt dumm: „Erstens ist es offensichtlich, dass auch Leute, die keine Kinder haben, sich um künftige Generationen kümmern“, und zweitens habe er vergessen, dass Keynes und seine Frau Lydia ungewollt kinderlos geblieben waren, da ein erwartetes Kind tot geboren wurde.[24][25]

Nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris im Herbst 2015 veröffentlichte Ferguson einen Artikel in mehreren großen Zeitungen, in dem er behauptete, Europa erlebe gewissermaßen gerade eine Wiederholung des Untergangs des Römischen Reiches in der Spätantike: Damals wie heute würden Barbaren von Außen eindringen und gewaltsam eine Zivilisation zerstören. Mehrere Althistoriker kritisierten daraufhin, dass Fergusons Aussagen nicht nur politisch fragwürdig seien, sondern dass er überdies auch den tatsächlichen Forschungsstand zum Ende Westroms nicht zu kennen scheine.[26]

Der Westen und der Rest der Welt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2011 erschien Fergusons viel beachtetes, umstrittenes Werk Civilization. The West and the Rest zuerst in London und im gleichen Jahr auch in deutscher Sprache: Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen. Zu Beginn legt er einige Grundsätze seines Geschichtsverständnisses dar: Für ihn sei die Vergangenheit nicht einfach abgeschlossen, sondern sie lebe in der Gegenwart weiter in Form von Spuren wie Gegenständen und Dokumenten. Es gehe nicht darum, Beweisstücke zu sammeln, sondern eine Geschichte des Denkens zu erkennen und nachzuvollziehen. Historisches Wissen lasse vergangenes Denken erahnen und mache es im Kontext der Gegenwart sichtbar. Er verstehe sich wie ein Wildhüter, der erfolgreich Spuren suche und finde. Geschichte könne helfen, die Gegenwart zu klären und die heutige Situation besser beurteilen zu können. Darin folge er dem britischen Historiker Robin George Collingwood.

Sodann folgen Ausführungen, weshalb „der Westen“ seit etwa 1500 eine solch globale Macht geworden sei. Ferguson skizziert sechs entscheidende Faktoren, die er sogenannte „Killerapplikationen“ nennt, die alle zum phänomenalen Aufstieg notwendig gewesen seien und zu westlichem Wohlstand und Dominanz seit etwa 500 Jahren geführt hätten:[27]

- Wettbewerb: wurde gefördert durch Dezentralisierung, Gründung von Nationalstaaten und Kapitalismus. (Die hochentwickelte chinesische Ming-Dynastie (1368–1644) verlor durch zunehmenden Selbstbezug an Bedeutung. Die Briten dagegen erzwangen 1842 die Öffnung Chinas für ihre Märkte)

- Wissenschaft: Das Studieren, Verstehen und Verändern der Welt sicherte auch einen großen militärischen Vorsprung. Von 1530 bis 1790 wurden in Europa 29 bahnbrechende Entdeckungen und Erfindungen gemacht. Dagegen verbot der osmanische Sultan Selim I. (1470–1520) die Druckerpresse und schnitt sich so von der wissenschaftlichen Revolution und dem Fortschritt ab, was sich später negativ auswirken sollte.

- Eigentumsrechte: Rechtsstaatlichkeit schützte Privateigentum und Freiheit, führte zu Frieden und Stabilität und brachte repräsentative Regierungen hervor. Kurz nach der europäischen Besiedlung Nordamerikas hatten 75 bis 87 Prozent der neu ansässigen Personen bereits Landeigentum. In Südamerika dagegen besaß nur eine Elite von 2 Prozent den meisten Boden samt seinen Schätzen, was keine sinnvollen Eigentumsrechte und keine Rechtsstaatlichkeit gedeihen ließen.

- Moderne Medizin: verbesserte die Gesundheit, verdoppelte die Lebenserwartung und steigerte Wachstum der Bevölkerung. Dänemark war das erste Land der Welt, das 1770 die Verdoppelung der Lebenserwartung erreichte, in Asien geschah dies von 1890 bis 1950 und in Afrika von 1920 bis 1950. Krankheiten wie Cholera und Typhus waren schon 1914 fast ausgerottet.

- Konsumgesellschaft: Gebrauchsgüter wie Kleider spielten eine wesentliche Rolle in der industriellen Revolution. Sie begann 1830 in Großbritannien und erhöhte Wirtschaftsleistung und Reichtum deutlich. Innovative und unternehmerische Personen wie Richard Arkwright, James Watt, Isaac Merritt Singer, Levi Strauss und Jacob Davis trieben diesen kumulativen, evolutionären Verbesserungsprozess voran. Die Alliierten siegten im Zweiten Weltkrieg (1939–1945) vor allem wegen britischem Geheimdienst, sowjetischem Massenheer und amerikanischem Kapital. Danach breitete sich die Konsumgesellschaft in den USA und in Europa aus. Régis Debray sagte dazu: „Rockmusik, Videos, Blue Jeans, Fastfood und TV haben mehr Macht als die Rote Armee.“ Auch Asien erlebte einen kometenhaften Aufstieg, am schnellsten wuchs Südkorea 1973 bis 1990.

- Arbeitsethik: Der Protestantismus bewirkte eine moralische Arbeitsweise, die zu höherer Leistung, besserem Zusammenhalt und größerer Sparquote führte. Max Weber beschrieb in seinem Werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus als einer der Ersten, dass Protestanten eine rastlose Berufsarbeit kennen, um sich der Erwählung Gottes zu vergewissern. Folge davon war, dass 1940 die protestantischen Länder durchschnittlich 40 Prozent mehr Einkommen als die katholischen Staaten hatten. Druckereien begannen dank Bibeldruck zu florieren und die evangelische Bevölkerung wurde fürs Bibellesen durch Geistliche alphabetisiert. Ferguson bezeichnet dies als protestantische Wortethik, die zudem gegenseitiges Vertrauen, Treue, Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Kreditnetzwerke gefördert hatte. Der Westen mit seinem Relativismus, Konsumismus und seiner Überschuldung werde aber bald vom aufstrebenden China überholt werden, weil dort Werte wie Moralität, Recht und Eigentum einen hohen Stellenwert besäßen.

Am Schluss bezeichnet Ferguson Zivilisationen und Kulturen als komplexere und interagierende Systeme zwischen Ordnung und Chaos. Er vergleicht sie mit fraktaler Geometrie, überoptimierten Elektrizitätsnetzen und Termiten. Bei Fehlfunktionen seien Katastrophen wie Finanzkrisen und Kriege die Folge. Beispiele für ein schnelles Ende sind laut Ferguson folgende Reiche:

- das Römische Reich, das um 400 nach Christus durch die Hunnen verwüstet worden sei (eine unter Althistorikern sehr umstrittene Ansicht)

- das Inkareich, das 1535 durch Spanier erobert wurde

- die Ming-Dynastie in China, die 1520–1650 einen Niedergang durchmachte

- das Französische Königreich, das durch die Französische Revolution 1789 gestürzt wurde

- das Osmanische Reich, das 1875–1922 seinen Niedergang erlebte

- das Japanische Reich, das 1945 zerschlagen wurde

- das Britische Empire, das 1956 an Überdehnung durch viele Kolonien endete

- die Sowjetunion, die 1989 als kommunistische Diktatur implodierte und 1990/91 zerfiel.

Ferguson kann Samuel P. Huntington und seinem Kampf der Kulturen nur teilweise zustimmen, weil er ethnische Konflikte stärker gewichtet als religiöse Kriege. Zunehmende lokale Auseinandersetzungen bewirken eher einen Zusammenbruch der Kulturen. Als neuen Aufsteiger bezeichnet er China, das die westlichen „Killerapplikationen“ am besten verstanden, adaptiert und angewandt habe durch Konsum, Importe und Auslandsinvestitionen.

Fergusons Werk wurde breit und kontrovers diskutiert. Seine Sprache und Form wurden meist positiv gewertet und gewürdigt; Inhalt und Thesen wurden teils scharf kritisiert, insbesondere wegen zu „westlich“ gefärbter Perspektiven und unzulässiger Vereinfachungen. Es erhielt aber auch begeisterte Zustimmung.[28][29][30][31]

Hochschulpolitik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2018 trat Ferguson von seinem Posten an der Stanford-Universität zurück, als bekannt wurde, dass er nach Protesten gegen den Auftritt von Charles Murray konservative Studenten dazu aufgefordert hatte, Hintergrundinformationen über einen linksgerichteten Studenten zu recherchieren (opposition research), und in diesem Zusammenhang u. a. John Rice-Cameron angeschrieben hatte, Sohn von Susan Rice und Vorsitzender des Studentenverbandes der Republikaner an der Stanford-Universität: „Jetzt wenden wir uns dem feineren Spiel zu, sie im Studentenausschuss zu zermürben. Der Preis der Freiheit ist ständige Wachsamkeit.“ Rice-Cameron antwortete: „Wir werden den Widerstandsgeist der Linken langsam weiter zermalmen, denn unter Druck werden sie brechen.“[32]

Im März 2019 erschien in der NZZ ein Interview mit René Scheu, in dem Ferguson die „kulturelle Hegemonie“ der Linken an angloamerikanischen Universitäten und in den Medien anprangerte. Er kritisierte, dass Rechte generell als potentielle Nazis gesehen würden, während „Sozialisten und Kommunisten [...] moralisch einwandfreie Sozialdemokraten“ seien, „die auf ihrem Weg zur Beglückung der Menschheit bloß ein paar folgenschwere Fehler begangen“ hätten.[33]

Deutschland gibt zu wenig für Verteidigung aus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die FAZ veröffentlichte im Juni 2024 einen Gastbeitrag von Ferguson und Moritz Schularick mit dem Tenor, Deutschland müsse angesichts der russischen Aggression seinen Verteidigungshaushalt deutlich erhöhen – auch mit Kreditaufnahmen.[34]

Auszeichnungen (Auswahl)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1998: Wadsworth Prize for Business History (für The worlds banker)

- 1999: Wingate Prize (für The worlds banker)

- 2009: Emmy für den besten Dokumentarfilm (für The Ascent of Money)

- 2011: New York Film Festival’s prize for Best Documentary (für Kissinger)

- 2012: Hayek Prize (für die Lebensleistung)

- 2013: Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik

- 2016: Council on Foreign Relations Arthur Ross Book Award (für Kissinger. 1923-1968)

- 2018: Kolumnist des Jahres (British Press Awards)

Publikationen (Auswahl)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Paper and Iron. Hamburg Business and German Politics in the Era of Inflation, 1897–1927, Cambridge University Press, Cambridge 1995, ISBN 0-521-47016-1.

- The House of Rothschild. Money’s Prophets, 1798–1848, Viking Books, 1998, ISBN 0-670-85768-8.

- The World’s Banker. The History of the House of Rothschild, Weidenfeld & Nicolson, 1998, ISBN 0-297-81539-3.

- The Pity of War. Explaining World War I, Allen Lane/Penguin Press, 1998, ISBN 0-14-027523-1. Taschenbuchausgabe Penguin Books 1999, ISBN 0-14-027523-1.

- dt.: Der falsche Krieg – der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert. Dt. Verlagsanstalt, Stuttgart 1998, ISBN 3-421-05175-5

- The House of Rothschild: The World’s Banker, 1849–1999, Viking Books, 1999, ISBN 0-670-88794-3.

- Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, Basic Books, 1999, ISBN 0-465-02322-3.

- The Cash Nexus. Money and Power in the Modern World, 1700–2000, London: Allen Lane/Penguin Press, 2001, ISBN 0-7139-9465-7.

- Empire. The Rise and Demise of the British World Order, 2003, ISBN 0-465-02328-2.

- Colossus. The Rise and Fall of the American Empire, Allen Lane, 2004, ISBN 0-7139-9770-2.

- 1914. Why the World Went to War. Penguin, 2005, ISBN 0-14-102220-5.[9]

- War of the World. History’s Age of Hatred, 1914–1989. Allen Lane, 2006, ISBN 0-7139-9708-7.

- The Ascent of Money. A Financial History of the World. Penguin, [New York, NY] 2008, ISBN 978-1-59420-192-9.

- dt.: Der Aufstieg des Geldes. Die Währung der Geschichte, Econ, Berlin 2009, ISBN 978-3-430-20074-5.[35]

- Civilization: The West and the Rest, Verlag Allen Lane, London 2011, ISBN 978-1-84614-273-4.

- dt.: Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen. Propyläen Verlag, Berlin 2011. ISBN 978-3-549-07411-4.[36]

- The great degeneration. How institutions decay and economies die. Allen Lane, London 2012.

- dt.: Der Niedergang des Westens. Wie Institutionen verfallen und Ökonomien sterben. Propyläen, Berlin 2013, ISBN 978-3-549-07442-8.[35] List Taschenbuch 2014, ISBN 978-3-548-61239-3

- Kissinger. 1923–1968. The Idealist. Penguin Press 2015, ISBN 978-1-59420-653-5.

- dt.: Kissinger. Der Idealist, 1923–1968. Propyläen, Berlin 2016, ISBN 978-3-549-07474-9.[37]

- Doom. The Politics of Catastrophe. Allen Lane, London 2021, ISBN 978-0-241-50176-4.

- dt: Doom. Die großen Katastrophen der Vergangenheit und einige Lehren für die Zukunft. Übersetzt von Jürgen Neubauer, DVA, München 2021, ISBN 978-3-421-04885-1.

Video

- Der Westen am Abgrund. Niall Ferguson zählt zu den produktivsten Querdenkern: Der Star-Historiker legt als Zivilisationskritiker und Finanzgeschichtler stets neue Weltentwürfe vor. Warum er die Wirtschaftselite am WEF vor dem Untergang des Westens warnte, erklärt er Stephan Klapproth in Sternstunde Philosophie. Schweizer Fernsehen, Zürich 31. Januar 2016[38]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Daniel Snowman: Niall Ferguson, in: History Today, 2004, 10, S. 37–39

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur von und über Niall Ferguson im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Kurzbiografie und Rezensionen zu Werken von Niall Ferguson bei Perlentaucher

- Niall Ferguson bei IMDb

- Website von Niall Ferguson

- Niall Ferguson Biography bei Harvard University Department of History

- Niall Ferguson Pity of War Virtual History. Abgerufen am 7. Januar 2024.

- Pankaj Mishra: Watch this man. In: London Review of Books. Band 33, Nr. 21, 3. November 2011, ISSN 0260-9592 (lrb.co.uk [abgerufen am 7. Januar 2024]).

- Volker Ackermann: Natürlich – die Engländer waren Schuld! Niall Ferguson im Spekulationsfieber H-Soz-u-Kult, Humboldt-Universität zu Berlin, abgerufen am 7. Januar 2024

- Jörn Leonhard, Ulrike von Hirschhausen: „New Imperialism“ oder „Liberal Empire“? Niall Fergusons Empire-Apologetik im Zeichen der „Anglobalization“ „New Imperialism“ oder „Liberal Empire“? | Zeithistorische Forschungen 3 (2006). S. 121–128., abgerufen am 7. Januar 2024.

- PIBv - Personenlexikon der Internationalen Beziehungen virtuell - Ferguson, Niall. Lutz Werner, abgerufen am 7. Januar 2024.

- Niall Ferguson: „Dann wird diese Welt überhaupt nicht mehr existieren“ - WELT. 7. Januar 2024, abgerufen am 7. Januar 2024.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Niall Ferguson. In: hoover.org. Abgerufen am 7. Januar 2024 (englisch).

- ↑ LSE Press Statement

- ↑ a b Niall Ferguson.com. Abgerufen am 7. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).

- ↑ UATX | Our People. Abgerufen am 7. Januar 2024 (englisch).

- ↑ Michael Elliott: The 2004 TIME 100. In: Time. 26. April 2004, ISSN 0040-781X (time.com [abgerufen am 7. Januar 2024]).

- ↑ Marcus Gatzke: Flüchtlinge: "Schengen war ein Fehler". In: Die Zeit. 21. Januar 2016, ISSN 0044-2070 (zeit.de [abgerufen am 7. Januar 2024]).

- ↑ welt.de vom 24. Januar 2016: Draghi hat nicht die leiseste Chance. EZB-Chef Mario Draghi glaubt fest daran, seine Mission zu erfüllen. Dazu muss er die Inflation nach oben bekommen. Er werde daran scheitern, sagt Starhistoriker Niall Ferguson voraus.

- ↑ Jochen Buchsteiner: Die Flucht der Briten aus der europäischen Utopie. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2018, ISBN 978-3-498-00688-4, S. 88.

- ↑ a b Benjamin Ziemann: Anekdoten statt Analysen. Mit seiner Geschichte der Gewalt im 20. Jahrhundert scheitert Niall Ferguson grandios. In: Die Zeit. 12. Oktober 2006, abgerufen am 21. Februar 2022.

- ↑ Markus M. Haefliger: „Der Brexit sollte Grossbritannien wieder gross machen, aber er macht es zu einer Schweiz“. In: Neue Zürcher Zeitung, 15. März 2018, abgerufen am 3. Januar 2025.

- ↑ Peter Beaumont: Niall Ferguson threatens to sue over accusation of racism. In: The Observer. 26. November 2011, ISSN 0029-7712 (theguardian.com [abgerufen am 7. Januar 2024]).

- ↑ About Niall

- ↑ Niall Ferguson: Britain Trumped: I'm an American citizen at last In: The Times, 15. Juli 2018. Abgerufen am 10. September 2023 (englisch).

- ↑ Matha Busby: Niall Ferguson quits Stanford free speech role over leaked emails. In: The Guardian. 2. Juni 2018, abgerufen am 20. Mai 2023 (englisch).

- ↑ The Rubin Report: Intellectual Dark Web, Brexit, and Trump | Niall Ferguson | POLITICS | Rubin Report. In: Youtube. 1. Juni 2018, abgerufen am 20. Mai 2023 (englisch).

- ↑ a b William Skidelsky: Niall Ferguson: 'Westerners don't understand how vulnerable freedom is'. In: The Guardian. 20. Februar 2011, abgerufen am 20. Mai 2023 (englisch).

- ↑ Niall Ferguson: "The rise of the very talented @KemiBadenoch is truly remarkable. She would be a Tory Obama if she won this. The whole leadership contest is a disaster for the bogus narrative that Brexit was motivated by racism and / or nostalgia for Empire." In: Twitter. 19. Juli 2022, abgerufen am 20. Mai 2023 (englisch).

- ↑ The Pity of War (1999), S. 313

- ↑ The Ascent of Money, S. 218f.

- ↑ Tristram Hunt: Hurrah for hedge funds, The Observer, 2. November 2008. The Ascent of Money Episode 3: Risky Business, Public Broadcasting Service (USA), 17. Juli 2009. (dort Episode Nr. 3, da eine editierte Version ausgestrahlt wurde).

- ↑ "Rajan: „Fault Lines (…)“, introduction, S. 1 (english edition)

- ↑ Süddeutsche Zeitung vom 26. August 2009: Schlammschlacht der Professoren ( vom 29. August 2009 im Internet Archive)

- ↑ Simon Taylor: The true meaning of „In the long run we are all dead“. In: Simon Taylor's Blog. 5. Mai 2013, abgerufen am 5. September 2019 (englisch).

- ↑ stk/Reuters: Schwulen-Bemerkung über Keynes: Beleidigung einer Ikone. Ein taktloser Spruch über einen längst Verstorbenen bringt Harvard-Professor Niall Ferguson in Bedrängnis: Der Historiker hatte behauptet, der Ökonom John Maynard Keynes habe sich nicht um die Zukunft gekümmert – weil er schwul gewesen sei und keine Kinder gehabt habe. Der Spiegel, Hamburg 5. Mai 2013

- ↑ Niall Ferguson im Interview. In: Der Spiegel. 19. Mai 2013, ISSN 2195-1349 (spiegel.de [abgerufen am 7. Januar 2024]).

- ↑ Siehe etwa Andrew Gillett: The fall of Rome and the retreat of European multiculturalism: A historical trope as a discourse of authority in public debate. In: Cogent Arts & Humanities 4, 2017, S. 1–13.

- ↑ Niall Ferguson: Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen. Propyläen, Berlin 2011, S. 44 und folgende

- ↑ Niall Ferguson: Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen. In: Perlentaucher. Abgerufen am 7. Januar 2024.

- ↑ Herfried Münkler: Niall Ferguson: „Der Westen und der Rest der Welt“: Wie viele Apps braucht diese Aufholjagd? In: FAZ.NET. 13. Januar 2012, ISSN 0174-4909 (faz.net [abgerufen am 7. Januar 2024]).

- ↑ Rezension: Franziska Augstein, Beten, arbeiten und schießen. In: Süddeutsche Zeitung, München 19. Dezember 2011.

- ↑ Andrea Seibel: Niall Ferguson: "Der Westen ist faul geworden". In: Welt. 14. Mai 2012, abgerufen am 7. Januar 2024.

- ↑ Mattha Busby: Niall Ferguson quits Stanford free speech role over leaked emails. In: The Observer. 2. Juni 2018, ISSN 0029-7712 (theguardian.com [abgerufen am 7. Januar 2024]).

- ↑ René Scheu: Niall Ferguson: Die Linke sagt Inklusion und meint Gesinnung. 20. März 2019, ISSN 0376-6829 (nzz.ch [abgerufen am 20. März 2019]).

- ↑ FAZ: Deutschland hat den Schuss nicht gehört (faz.net 29. Juni 2024)

- ↑ a b übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt.

- ↑ übersetzt von Michael Bayer und Stephan Gebauer:

- ↑ übersetzt von Michael Bayer und Werner Roller.

- ↑ Sternstunde Philosophie - Niall Ferguson: Der Westen am Abgrund - Play SRF. Abgerufen am 7. Januar 2024.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Ferguson, Niall |

| KURZBESCHREIBUNG | britisch-US-amerikanischer Historiker |

| GEBURTSDATUM | 18. April 1964 |

| GEBURTSORT | Glasgow, Schottland |