Otto Ohlendorf

Otto Ohlendorf (* 4. Februar 1907 in Hoheneggelsen; † 7. Juni 1951 in Landsberg am Lech) war ein deutscher Kriegsverbrecher, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, Befehlshaber der Einsatzgruppe D und Amtschef (SD-Inland) im Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Er wurde 1948 als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und 1951 hingerichtet.

Leben

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bis 1945

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach der Schulzeit am Gymnasium Andreanum in Hildesheim studierte er Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Leipzig und Göttingen. Zum 28. Mai 1925 trat er in die NSDAP (Mitgliedsnummer 6.531)[1] und im selben Jahr in die SS ein (SS-Nummer 880); im folgenden Jahr wurde Ohlendorf SA-Mitglied. Damit war Ohlendorf ein „Alter Kämpfer“ und bekam dementsprechend später das Goldene Parteiabzeichen.

Nach wissenschaftlichen Anstellungen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und an der Universität Berlin wurde er 1936 Wirtschaftsreferent beim Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (SD). Bereits im Folgejahr wurde ihm die Leitung der HA II / (Deutsche Lebensgebiete), die bisher in der Verantwortung von Reinhard Höhn lag, übertragen. In dem dann ab September 1939 neu strukturierten Reichssicherheitshauptamt war er Leiter des Amtes III (Deutsche Lebensgebiete), das er bis 1945 führte. Hier war er verantwortlich für die Erstellung der Meldungen aus dem Reich. In diesen Berichten wurde versucht, die Staatsführung über die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung zu informieren.

Nach der deutschen Invasion der Sowjetunion 1941 befehligte er auf Anweisung von Heinrich Himmler zusätzlich bis Juni 1942 die Einsatzgruppe D, die in der Südukraine und im Kaukasus operierte. Die SS-Einsatzgruppen hatten die Aufgabe, die in den eroberten Gebieten lebenden Juden und Roma und Sinti sowie Führungskader der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zu vernichten.[2] Ohlendorf war damit verantwortlich für die Ermordung von ungefähr 90.000 Menschen. Ausdrücklich erteilte Himmler den Einsatzgruppen-Chefs den Befehl und bestätigte ihnen am 1. August 1941, „dass in Zukunft alle erfassten Juden aus rassischen Gründen zu erschießen seien“.[3]

Ende 1943 wurde Ohlendorf zusätzlich stellvertretender Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium. Dort koordinierte er die Planungen für die Wirtschaft nach dem Krieg – eigentlich verbotenerweise, aber Himmler lehnte die vorgegebene, nach seiner Auffassung jedoch „total bolschewistische“ Wirtschaftslenkung Albert Speers ab und schützte die Nachkriegsplanungen. Ohlendorf arbeitete in diesem Sinne auch mit Ludwig Erhard und vielen anderen Wirtschaftsfachleuten zusammen. An die Stelle des bürokratischen Lenkungsapparates müsse im Frieden ein „aktives und wagemutiges Unternehmertum“ treten, so Ohlendorf.[4]

In den letzten Kriegstagen flüchtete er über die Rattenlinie Nord nach Flensburg.[5]

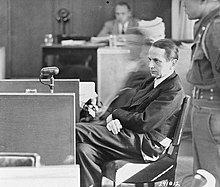

Einsatzgruppen-Prozess

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg war Ohlendorf einer der Hauptzeugen der Anklage. Er schilderte emotionslos im Detail die Massenmorde seiner Einsatzgruppe. Zugleich erregte er damit auch Unwillen bei den Angeklagten, insbesondere bei Hermann Göring, der ihm vorwarf, mit seinen wahrheitsgemäßen Schilderungen sich und die anderen Täter unnötig zu belasten.[6]

Im Nürnberger OKW-Prozess sagte er als Zeuge der Anklage aus, dass die Wehrmacht regelmäßig über alle Aufträge der Einsatzgruppen informiert gewesen sei und dass Wehrmacht und Einsatzgruppen häufig bei Exekutionen zusammengearbeitet hätten. Die angeklagten Generäle bestritten dies vehement.[7]

Er wurde 1948 im Einsatzgruppen-Prozess zum Tode verurteilt.[8] Im Verfahren versuchte die Verteidigung vergeblich und entgegen den Fakten, Ohlendorf als tendenziell oppositionellen Mittäter darzustellen, der keine Morde begangen habe, sondern nur Befehlsempfänger gewesen sei.[9] Auch sein Stellvertreter Willi Seibert und sein Adjutant Heinz Schubert standen mit ihm vor Gericht. Ohlendorfs Darstellung etablierte die Version einer „Endlösung“, die klar von hierarchischen Strukturen und vorsätzlichem Handeln mit Hitler, Himmler und Heydrich als Zentrum der Entscheidungsfindung geprägt war. Dieses Narrativ wurde durch Mitangeklagte gestützt, die sich ebenfalls als kleine befehlsgebundene Rädchen in der Vernichtungsmaschinerie darstellten. Nachkriegshistoriker wie Helmut Krausnick, Martin Broszat, Leon Poliakov und Raul Hilberg wurden von dieser intentionalistischen Sichtweise beeinflusst.[10]

Trotz einer Begnadigungskampagne, in der sich auch hohe kirchliche Würdenträger[11] und Mitglieder der Bundesregierung (Kabinett Adenauer I) beim Alliierten Hochkommissar für eine Begnadigung einsetzten,[12] wurde Ohlendorf am 7. Juni 1951 im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg durch den Strang hingerichtet. Die seelsorgerische Betreuung vor der Hinrichtung übernahm der Nationalsozialist und Pfarrer der anthroposophischen Christengemeinschaft Werner Georg Haverbeck.

Der Leichnam wurde in seinem Heimatort Hoheneggelsen beigesetzt. Briefe von Ohlendorf an einen Hildesheimer Schulfreund, seine Frau sowie an andere während seiner Haftzeit 1947 bis 1950 werden im Stadtarchiv Hildesheim aufbewahrt.[13]

Veröffentlichungen und Dokumente

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Der deutsche Binnenhandel. Wesen und Aufgabe. Elsner Verlagsgesellschaft, Berlin/Wien/Leipzig 1942. Wurde nach Kriegsende in der Sowjetischen Besatzungszone auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt.[14]

- Eidesstattliche Erklärung (1), Eidesstattliche Erklärung (2). In: John Mendelson (Hrsg.): The Holocaust, Selected Documents in Eighteen Volumes. Band 10. New York/London 1982 (Faksimile)

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Heinz Boberach: Ohlendorf, Otto. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 19, Duncker & Humblot, Berlin 1999, ISBN 3-428-00200-8, S. 485 f. (Digitalisat).

- Martin Holler: Extending the Genocidal Program: Did Otto Ohlendorf Initiate the Systematic Extermination of Soviet "Gypsies" ? in: Alex J. Kay, Jeff Rutherford, David Stahel (Hrsg.): Nazi Policy on the Eastern Front, 1941: Total War, Genocide, and Radicalization. University of Rochester Press 2012 (ISBN 978-1-58046-488-8), S. 267–288.[15]

- Ilka Richter: SS-Elite vor Gericht. Die Todesurteile gegen Oswald Pohl und Otto Ohlendorf. Tectum, Marburg 2011, ISBN 978-3-8288-2563-5.

- Christian Ingrao: Hitlers Elite. Die Wegbereiter des nationalsozialistischen Massenmordes. Übers. Enrico Heinemann & Ursel Schäfer. Propyläen, Berlin 2012 ISBN 978-3-549-07420-6; wieder Bundeszentrale für politische Bildung BpB, Bonn 2012, ISBN 978-3-8389-0257-9 (zuerst Paris 2010).

- Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958: Atrocity, Law, and History. Cambridge University Press, Cambridge 2009, ISBN 978-0-521-45608-1.

- Jason Weber: Normalität und Massenmord. Das Beispiel des Einsatzgruppenleiters Otto Ohlendorf. In: Joachim Perels, Rolf Pohl (Hrsg.): NS-Täter in der deutschen Gesellschaft Offizin-Verlag, Hannover 2002, ISBN 3-930345-37-4, S. 41–68.

- David Kittermann: Otto Ohlendorf – „Gralshüter des Nationalsozialismus“. In: Ronald Smelser, Enrico Syring (Hrsg.): Die SS: Elite unter dem Totenkopf. Paderborn : Schöningh, 2000, ISBN 3-506-78562-1, S. 379–393

- Hanno Sowade: O.O. – Nonkonformist, SS-Führer und Wirtschaftsfunktionär. In: Ronald Smelser, Enrico Syring & Rainer Zitelmann (Hrsg.): Die braune Elite. Band 1: 22 biographische Skizzen. 4. aktualisierte Auflage. WBG, Darmstadt 1999, ISBN 3-534-14460-0, S. 188–220.

- Arfst Wagner: Anthroposophen und Nationalsozialismus. In: Flensburger Hefte. Nr. 32. Flensburg 1991, ISBN 3-926841-32-X.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur von und über Otto Ohlendorf im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Zeitungsartikel über Otto Ohlendorf in den Historischen Pressearchiven der ZBW

- Kriegsverbrechergefängnis Nr. 1 in Landsberg: Die letzten sieben Hingerichteten im War Criminal Prison

- Nachlass BArch N 1634

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bundesarchiv R 9361-IX KARTEI/31160556

- ↑ Götz Aly: Saubere Mörder. Andrej Angrick verfolgt die Spur der Einsatzgruppe D im Süden der deutsch besetzten Sowjetunion. In: Die Zeit. Nr. 10, 26. Februar 2004 (zeit.de).

- ↑ Andrej Angrick: Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943. Hamburger Edition, Hamburg 2003, ISBN 3-930908-91-3, S. 181. zitiert inRegina Reinsperger: Otto Ohlendorf. (pdf) Archiviert vom ; abgerufen am 5. Oktober 2024.

- ↑ Vgl. Michael Brackmann: Die Währungsreform. Der Tag X. In: Handelsblatt. Düsseldorf 23. Juni 2006. Online. GBI-Genios, 25. Juni 2006, archiviert vom ; abgerufen am 6. Oktober 2024: „Die Kommandowirtschaft [...] soll nach dem Ende der Kampfhandlungen möglichst schnell vom Modell einer ‚staatlich und damit sozial gebundenen Marktwirtschaft‘ abgelöst werden, das der Ökonom Alfred Müller-Armack schon Anfang der 30er-Jahre entwickelt hat. An die Stelle des bürokratischen Lenkungsapparats müsse im Frieden ein ‚aktives und wagemutiges Unternehmertum‘ treten, stellt Ohlendorf klar.“

- ↑ Stephan Link: „Rattenlinie Nord“. Kriegsverbrecher in Flensburg und Umgebung im Mai 1945. In: Gerhard Paul, Broder Schwensen (Hrsg.): Mai ’45. Kriegsende in Flensburg. Ges. für Flensburger Stadtgeschichte, Flensburg 2015, ISBN 978-3-925856-75-4, S. 21.

- ↑ Marc von Lüpke: Massenmorde der Nazis: Was SS-Führer Otto Ohlendorf aussagte. In: Spiegel Geschichte. Abgerufen am 28. Mai 2020.

- ↑ Valerie Geneviève Hébert: Befehlsempfänger und Helden oder Verschwörer und Verbrecher? In: Priemel und Stiller (Hrsg.): 'NMT: die Nürnberger Militärtribunale zwischen Geschichte, Gerechtigkeit und Rechtschöpfung. Hamburger Edition, 2013, ISBN 978-3-86854-278-3, S. 119 f.

- ↑ University of Missouri–Kansas City: Famous Trials – Nuremberg Trials: The Einsatzgruppen Case ( vom 8. Juli 2009 im Internet Archive) mit dem Urteil im Fall Ohlendorf ( vom 5. März 2008 im Internet Archive).

- ↑ Ilka Richter: SS-Elite vor Gericht. Die Todesurteile gegen Oswald Pohl und Otto Ohlendorf. Tectum, Marburg 2011, S. 84 ff.

- ↑ Hilary Earl: Beweise, Zeugen, Narrative: Der Einsatzgruppen-Prozess und die historische Forschung und Genese der „Endlösung“. In: Kim C. Priemel, Alexa Stiller (Hrsg.): NMT: Die Nürnberger Militärtribunale zwischen Geschichte, Gerechtigkeit und Rechtschöpfung. Hamburger Edition HIS, 2013, ISBN 978-3-86854-260-8, S. 128.

- ↑ Michael Brackmann: Erhards doppelter Coup. In: General-Anzeiger. 18. Juni 2018, ZDB-ID 1094835-1, S. 10 f.

- ↑ Joachim Käppner: Ein Abschied von Legenden und Lebenslügen. In: sueddeutsche.de. 24. März 2011, abgerufen am 26. März 2011.

- ↑ Martin Hartmann: „Lieber Schorse!“ – Briefe eines Kriegsverbrechers. (PDF; 20 kB) In: Historische Dokumente aus dem Stadtarchiv. Stadtarchiv Hildesheim, archiviert vom ; abgerufen am 5. Oktober 2024 (Folge 46).

- ↑ Deutsche Verwaltung für Volksbildung in der sowjetischen Besatzungszone, Liste der auszusondernden Literatur. Transkript Buchstabe O, Seiten 300–306. Abgerufen am 4. Juni 2018.

- ↑ Martin Holler. In: hu-berlin.de. Abgerufen am 5. Oktober 2024.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Ohlendorf, Otto |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher SS-General, Befehlshaber einer Einsatzgruppe und Amtschef im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) |

| GEBURTSDATUM | 4. Februar 1907 |

| GEBURTSORT | Hoheneggelsen, Deutsches Reich |

| STERBEDATUM | 7. Juni 1951 |

| STERBEORT | Landsberg, Deutschland |