Papain

| Papain | ||

|---|---|---|

| ||

| Andere Namen | ||

|

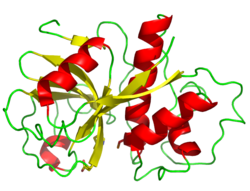

Vorhandene Strukturdaten: 1cvz, 1khp, 1pad, 1pip, 1pop, 1ppd, 1stf, 2cio, 2pad, 4pad, 5pad, 6pad, 9pap | ||

| Masse/Länge Primärstruktur | 23,4 kDa 212 Aminosäuren | |

| Bezeichner | ||

| Externe IDs | ||

| Enzymklassifikation | ||

| EC, Kategorie | 3.4.22.2, Peptidase | |

| MEROPS | C01.001 | |

| Reaktionsart | Hydrolyse | |

| Substrat | Peptide -/-/l/r+Q/Q/-/D | |

| Produkte | Peptide | |

| Sicherheitshinweise | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CAS-Nummer | ||||||||

| ||||||||

Papain (auch: Papaya-Proteinase I[3]) ist ein Enzym, das natürlich in hoher Konzentration in der noch grünlichen Schale und den Kernen der Obstfrucht Papaya (Carica papaya) vorkommt und daraus gewonnen wird. Es ist unentbehrlich für die Pflanze bei der Abwehr von Schädlingen.[4]

Das Enzym hat eine breite eiweißspaltende Wirkung und gehört zur Gruppe der Cysteinproteasen. Es wird in der Küche als Zartmacher für Fleisch verwendet. In der Textiltechnik wird Papain als Hilfsmittel bei der Herstellung von Wolle und Seide zur Verhinderung des Verfilzens und Schrumpfens verwendet.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schon die indigenen Völker in Mittel- und Südamerika reinigten mit dem Milchsaft der Papaya verschmutzte Wunden. Die ältesten Aufzeichnungen hierzu sind in Natural history of Barbados von Griffith Hughes, 1750, und Civil and natural history of Jamaica von Patrick Browne, das 1756 verfasst wurde.[5]

Die enzymatische Aktivität des Papaya-Fruchtsafts wurde 1878 entdeckt. 1879 konnten Adolf Wurtz und der Kinderarzt Eugène Bouchut (1818–1891[6]) das Enzym isolieren.[5]

1950 fanden Robert Ammon und Hans-Adolf Oelkers heraus, dass Papain anthelminthische Eigenschaften hat.[5]

Die Proteinstruktur wurde, als eine der ersten, im Jahre 1968 aufgeklärt. Die vollständige Aminosäuresequenz von Papain wurde 1969 entschlüsselt.[7][8][9][10] Das Unternehmen Dr. Schwab GmbH in München brachte unter anderem das Arzneimittel Arbuz, ein „rein pflanzliches Verdauungs-Enyzm“, auf den Markt (daneben auch Lax-Arbuz als Abführmittel und Chol-Arbuz als Gallentherapeutikum).[11]

Ab 1963 führte Mucos Pharma verschiedene papainhaltige Zusammensetzungen und Darreichungsformen ein (Wobe-Mugos), unter anderem zur unterstützenden Behandlung während und nach Chemo- oder Strahlentherapien und bei Entzündungen. Die Konzeption solcher Enzympräparate entstammt den 30er und 40er Jahren.[12] Sie werden noch heute zu solchen Zwecken vermarktet, allerdings nicht mehr als Arzneimittel, sondern als Lebensmittel[13] („Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke“).

Verwendung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Transfusionsmedizin kann Papain zur Identifikation des Duffy-Faktors genutzt werden.[14] Es hat (in Verbindung mit anderen Inhaltsstoffen der unreifen Papaya) auch antimikrobielle und antioxidative Wirkung.[15]

Als Therapeutikum in der Alternativmedizin werden dem Papain Wirkungen bei Wundheilungsstörungen (zum Beispiel sogenanntes „offenes Bein“ im Anfangsstadium) zugeschrieben. Papain soll weiterhin fibrinolytische Wirkungen haben und durch Abbau von Fibrin an den Gefäßinnenwänden Thrombosen entgegenwirken. Für die beschriebenen Wirkungen liegen allerdings keine ausreichenden experimentellen Ergebnisse vor.[16]

Außerdem findet Papain in der zoologischen Präparation als Mazerationsmittel Anwendung.

Eine gereinigte Form des Papains (Chymopapain[S 1]) wurde zur Chemonukleolyse[17] bei der Behandlung von Bandscheibenvorfällen verwendet.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Eintrag zu PAPAIN in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission, abgerufen am 17. August 2024.

- ↑ a b Eintrag zu Papain in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 3. Februar 2024. (JavaScript erforderlich)

- ↑ Pharmazeutische Stoffliste der ABDATA, abgerufen am 17. August 2024.

- ↑ K. Konno, C. Hirayama, M. Nakamura et al.: Papain protects papaya trees from herbivorous insects: role of cysteine proteases in latex. In: Plant J. 37. Jahrgang, Nr. 3, Februar 2004, S. 370–8, PMID 14731257 (englisch).

- ↑ a b c Wolf-Dieter Müller-Jahncke, Christoph Friedrich, Ulrich Meyer: Arzneimittelgeschichte. 2., überarbeitete und vervollständigte Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2005, ISBN 978-3-8047-2113-5, S. 109.

- ↑ Andreas Mettenleiter: Das Juliusspital in Würzburg. Band III: Medizingeschichte. Herausgegeben vom Oberpflegeamt der Stiftung Juliusspital Würzburg anlässlich der 425jährigen Wiederkehr der Grundsteinlegung. Stiftung Juliusspital Würzburg, Würzburg 2001, ISBN 3-933964-04-0, S. 525 und 820.

- ↑ Wittmack,H.: The fermentative action of the juice of the fruit of Carica papaya. Pharm J Trans (1878) 9, 449.

- ↑ Adolf Wurtz, Eugène Bouchut: Sur le ferment digestif du Carica papaya. In: C R Acad Sci Hebd Seances Acad Sci D. Band 89, 1879, S. 425–430.

- ↑ Drenth J, Jansonius JN, Koekoek R, Swen HM, Wolthers BG: Structure of papain. In: Nature. 218. Jahrgang, Nr. 5145, Juni 1968, S. 929–32, doi:10.1038/218929a0, PMID 5681232 (englisch).

- ↑ Husain SS, Lowe G: Completion of the amino acid sequence of papain. In: Biochem. J. 114. Jahrgang, Nr. 2, September 1969, S. 279–88, PMID 4898282, PMC 1184853 (freier Volltext) – (englisch).

- ↑ Münchener Medizinische Wochenschrift. Band 95, Nr. 1, 2. Januar 1953, S. XCVI.

- ↑ WOBE-MUGOS E TABLETTEN "NICHT VERKEHRSFÄHIG"? - arznei telegramm. In: arznei-telegramm.de. 17. Juni 1997, abgerufen am 17. August 2024.

- ↑ Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patienten Konsultationsfassung Stand Juli 2021 (PDF; 0,9 MB) auf leitlinienprogramm-onkologie.de

- ↑ Universitätsklinikum Würzburg, Vorlesung Transfusionsmedizin ( vom 26. Januar 2011 im Internet Archive).

- ↑ J. A. Osato, L. A., Santiago, G. M. Remo, M. S. Cuadra, A. Mori: Antimicrobial and antioxidant activities of unripe papaya. In: Life Sciences 53 (1993) 17, S. 1383–89.

- ↑ Bundesanzeiger vom 25. August 1994, Heftnummer. 160, ATC-Code P02CX.

- ↑ Jürgen Schäffer, H.-M. Mayer, Mario Brock: Anästhesiologische Aspekte bei der Chemonukleolyse in Lokalanästhesie. In: Anästhesie Intensivtherapie Notfallmedizin. Band 20, Heft 2, 1985, S. 62–64, hier: S. 62.