Entrée de la France dans la Première Guerre mondiale

L'entrée de la France dans la Première Guerre mondiale a lieu le lorsque l'Allemagne lui déclare la guerre.

La Première Guerre mondiale est née d'un conflit entre deux alliances : la Triple Alliance d'une part, regroupant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie et la Triple-Entente d'autre part, composée quant à elle de la France, de la Russie et de la Grande-Bretagne.

Le , à Sarajevo, Gavrilo Princip, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François-Ferdinand d'Autriche et son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie en accord avec son allié allemand. Les exigences austro-hongroises sont jugées inacceptables par les Serbes, ceux-ci rejettent l'ultimatum, ce qui conduit l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie. Ce conflit local provoque l'activation d'un jeu d'alliances entre les grandes puissances européennes qui les entraîne sur la voie de la guerre.

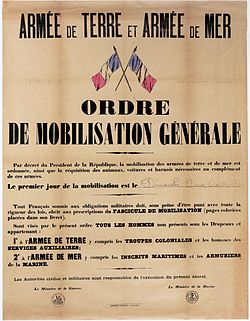

La Russie décide d'intervenir pour protéger la Serbie, bien qu'il n'y ait aucun traité l'obligeant à le faire ; le tsar avait le soutien du président français, qui autrement n'était guère impliquée. La Russie mobilise son armée contre l'Autriche-Hongrie, la France en fait de même. L'Allemagne déclare ensuite la guerre à la Russie et à la France, et envahit la France par la Belgique. La Grande-Bretagne, qui avait un accord de coopération militaire et navale avec la France, mais aucune obligation conventionnelle formelle, estime que l'intérêt britannique exige une défense de la France. En revanche, la Grande-Bretagne avait une obligation conventionnelle envers la Belgique, argument utilisé comme raison officielle pour la déclaration de guerre britannique envers l'Allemagne. Le Japon, allié de la Grande-Bretagne, entre à son tour en guerre par pur opportunisme. Quant à l'Empire ottoman, il rejoint les puissances centrales[1].

Plan diplomatique

[modifier | modifier le code]À la fin des années 1880, la Ligue des trois empereurs de Bismarck est en plein désarroi ; bien que l'Allemagne reste étroitement alliée à l'Autriche-Hongrie, il y a des tensions croissantes entre la Russie et l'Autriche-Hongrie au sujet des Balkans. Irrité par le rôle de l'Autriche dans le traité de Berlin de 1878, qui force la Russie à se retirer de la Bulgarie, le tsar Alexandre III refuse de renouveler le traité en 1887. [2] Bismarck, dans l'espoir de rendre le tsar plus docile à ses souhaits, interdit aux banques allemandes de prêter de l'argent à la Russie. Les banquiers français remplacent rapidement les Allemands dans le financement de la Russie et contribuent à accélérer l'industrialisation russe. Bismarck a signe un traité de réassurance avec la Russie en 1887, mais après la chute de Bismarck du pouvoir en 1890, Kaiser William refuse la demande de la Russie de le renouveler.

L'avantage d'une alliance franco-russe était clair pour tous les Français : la France ne serait pas seule contre l'Allemagne, car elle promettait une guerre sur deux fronts. Des visites officielles ont été échangées entre les deux puissances en 1890 et 1891, et le tsar russe a salué l'hymne national français, La Marseillaise. L'alliance franco-russe est annoncée en 1894. Ce coup d'État diplomatique a été suivi d'un accord secret avec l'Italie, laissant les mains libres aux Italiens pour s'étendre à Tripoli (la Libye moderne, alors encore sous domination turque). En retour, l'Italie promet de rester non belligérante contre la France dans toute guerre future.

La France était en concurrence avec la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure avec l'Italie, pour le contrôle de l'Afrique. Il y avait des tensions constantes entre la Grande-Bretagne et la France sur les frontières entre leurs colonies africaines respectives comme la crise de Fachoda. Le ministre français des Affaires étrangères Théophile Delcassé était conscient que la France ne pouvait pas progresser si elle était en conflit avec l'Allemagne en Europe et la Grande-Bretagne en Afrique, et a ainsi rappelé le corps expéditionnaire du capitaine Marchand de Fashoda, malgré les protestations populaires. Cela a ouvert la voie à la Grande-Bretagne rejoignant la France dans la Première Guerre mondiale.

La visite d'Edouard VII à Paris en 1903 calme le sentiment anti-britannique en France et prépare la voie à l'Entente Cordiale. Au départ cependant, un accord colonial contre la politique étrangère agressive du Kaiser a approfondi plutôt que détruit le lien entre les deux pays. Les crises marocaines de 1905 et 1911 ont encouragé les deux pays à se lancer dans une série de négociations militaires secrètes en cas de guerre avec l'Allemagne. Cependant, le ministre britannique des Affaires étrangères, Edward Gray, se rend compte du risque que des petits conflits entre Paris et Berlin ne deviennent incontrôlables. Travaillant avec peu de supervision du Premier ministre ou du Cabinet britannique, Gray joue délibérément un rôle de médiateur, essayant de calmer les deux parties et de maintenir ainsi un équilibre pacifique des pouvoirs. Il refuse de prendre des engagements permanents envers la France. Il approuva les pourparlers d'état-major avec la France en 1905, suggérant ainsi, mais sans promettre, que si la guerre éclatait, la Grande-Bretagne favoriserait la France par rapport à l'Allemagne. En 1911, lors d'un deuxième affrontement franco-allemand au sujet du Maroc, Gray tente de modérer les Français tout en soutenant l'Allemagne dans sa demande d'indemnisation. Il y avait peu de risque que la Grande-Bretagne ait des conflits avec quiconque menant à la guerre. La Royal Navy est restée dominante dans les affaires mondiales et est restée une priorité de dépenses élevée pour le gouvernement britannique. L'armée britannique était petite, bien que des projets d'envoi d'un corps expéditionnaire en France aient été élaborés depuis les réformes Haldane. De 1907 à 1914, les armées française et britannique collaborent à des plans très détaillés pour mobiliser un corps expéditionnaire britannique de 100 000 combattants qui sera très rapidement déplacé en France et envoyé au front en moins de deux semaines[3]. Gray a insisté sur le fait que la paix mondiale était dans le meilleur intérêt de la Grande-Bretagne et de l'Empire britannique[4].

La France peut renforcer sa position en cas de guerre en formant de nouvelles alliances ou en enrôlant plus de jeunes hommes. Il a utilisé les deux méthodes[5]. La Russie était fermement dans le même camp et la Grande-Bretagne était presque prête à la rejoindre. En 1913, la controversée "loi de trois ans" a prolongé la durée de la conscription pour les conscrits français de deux à trois ans. Auparavant, les jeunes hommes étaient en formation à 21 et 22 ans puis rejoignaient les réserves; à la suite de cette loi, ils furent en formation de 20 à 22 ans[6].

Lorsque la guerre commence en 1914, la France ne peux gagner que si la Grande-Bretagne se joint à la France et à la Russie pour arrêter l'Allemagne. Il n'y a aucun traité contraignant entre la Grande-Bretagne et la France, et aucun engagement moral de la part des Britanniques à entrer en guerre au nom de la France. Le gouvernement libéral de Grande-Bretagne était pacifiste et également extrêmement légaliste, de sorte que la violation allemande de la neutralité belge - la traitant comme un bout de papier - a aidé à mobiliser les membres du parti pour soutenir l'effort de guerre. Les facteurs décisifs étaient doubles, la Grande-Bretagne se sent$ obligée de défendre la France et le gouvernement libéral réalise que s'il ne le fait pas, il s'effond soit dans une coalition, soit céde le contrôle au Parti conservateur plus militariste. L'une ou l'autre option ruinerait probablement le Parti libéral. Lorsque l'armée allemande a envahi la Belgique, non seulement la neutralité a été violée, mais la France a été menacée de défaite, de sorte que le gouvernement britannique est entré en guerre[7].

La montée des tensions internationales et la course aux armements ont conduit à la nécessité d'augmenter la conscription de deux à trois ans. Les socialistes, menés par Jean Jaurès, croyaient profondément que la guerre était un complot capitaliste et ne pourrait jamais être bénéfique au travailleur. Ils ont travaillé dur pour faire échouer la proposition de conscription, souvent en coopération avec des pacifistes de la classe moyenne et des groupes de femmes, mais ont été mis en minorité[8].

Attitudes envers l'Allemagne

[modifier | modifier le code]

La question pour la France est sa relation avec l'Allemagne. Paris est relativement peu impliqué dans la crise des Balkans qui déclenche la guerre, accordant peu d'attention à la Serbie, à l'Autriche ou à l'Empire ottoman. Cependant, une série de confrontations diplomatiques désagréables avec l'Allemagne tendent les relations. La défaite de 1870-71 tourmente le pays, en particulier du fait de la perte de l'Alsace-Lorraine. Le revanchisme français n'est pas une cause majeure de guerre en 1914 car il s'estompe après 1880.

« Dans les années 1880, les relations franco-allemandes étaient relativement bonnes. Bien que la question de l'Alsace-Lorraine ait perdu de son importance après 1880, la croissance rapide de la population et de l'économie de l'Allemagne a laissé la France de plus en plus loin derrière. Il était évident que l'Allemagne pouvait aligner plus de soldats et construire plus d'armes lourdes. »

— JFV Keiger

Dans les années 1890, les relations sont restées bonnes puisque l'Allemagne a soutenu la France lors de ses difficultés avec la Grande-Bretagne au sujet des colonies africaines. Toute harmonie persistante, cependant, s'est effondrée en 1905 lorsque l'Allemagne a adopté une position agressivement hostile aux revendications françaises sur le Maroc. On parlait de guerre et la France renforçait ses liens avec la Grande-Bretagne et la Russie[9]. Même les critiques de l'impérialisme français, comme Georges Clemenceau, étaient devenus impatients avec Berlin. Les discours de Raymond Poincaré en tant que Premier ministre en 1912, puis en tant que président en 1913-14, étaient tout aussi fermes et ont suscité un large soutien dans tout le spectre politique[10].

Seuls les socialistes étaient résistants, avertissant que la guerre était un stratagème capitaliste et devait être évitée par la classe ouvrière. En juillet 1914, le dirigeant socialiste Jean Jaurès obtient un vote contre la guerre du Congrès du Parti socialiste français. 1 690 délégués ont soutenu une grève générale contre la guerre si les socialistes allemands emboîtaient le pas, avec 1 174 oppositions. Cependant Jaurès a été assassiné le 31 juillet et les partis socialistes en France et en Allemagne - ainsi que dans la plupart des autres pays - ont fortement soutenu leur effort de guerre national la première année[11], [12]

Principaux acteurs

[modifier | modifier le code]

Comme dans toutes les grandes puissances, une poignée d'hommes prend les décisions critiques à l'été 1914[13]. En tant qu'ambassadeur de France en Allemagne de 1907 à 1914, Jules Cambon a travaillé pour obtenir une détente amicale. Il était frustré par des dirigeants français tels que Raymond Poincaré, qui ont décidé que Berlin essayait d'affaiblir la Triple Entente de la France, de la Russie et de la Grande-Bretagne, et n'était pas sincère dans sa recherche de la paix. En dehors de Cambon, les dirigeants français croyaient que la guerre était inévitable[14].

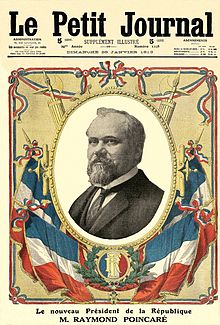

Le président Raymond Poincaré était le décideur le plus important, un avocat hautement qualifié avec une personnalité dominante et une haine pour l'Allemagne. Il prend de plus en plus en charge les affaires étrangères, mais est souvent indécis. René Viviani devient Premier ministre et ministre des Affaires étrangères au printemps 1914. C'était un modéré prudent, mais il était profondément ignorant des affaires étrangères et déconcerté par ce qui se passait. Les principales décisions étaient prises par le ministère des Affaires étrangères et de plus en plus par le président. L'ambassadeur en Russie, Maurice Paléologue, détestait l'Allemagne et rassurait la Russie que la France combattrait à ses côtés contre l'Allemagne[15].

L'objectif politique central de Poincaré était de maintenir l'alliance étroite avec la Russie, qu'il réalisa par une visite d'une semaine à Saint-Pétersbourg à la mi-juillet 1914. Les dirigeants français et allemands surveillaient de près la montée rapide de la puissance et des capacités militaires et économiques russes. Pour les Allemands, cela a approfondi l'inquiétude souvent exprimée par le Kaiser que l'Allemagne était entourée d'ennemis dont la puissance augmentait[16]. Une implication était que le temps était contre eux, et une guerre bientôt serait plus avantageuse pour l'Allemagne qu'une guerre plus tard. Pour les Français, il y avait une crainte croissante que la Russie devienne nettement plus puissante que la France et devienne plus indépendante de la France, revenant peut-être même à son ancienne alliance militaire avec l'Allemagne. L'implication était qu'une guerre pouvait plus tôt compter sur l'alliance russe, mais plus elle attendait, plus la probabilité d'une alliance russe avec l'Allemagne qui condamnerait la France était grande[17].

Le 28 juin 1914, le monde fut surpris, mais pas particulièrement alarmé, par la nouvelle de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo[18]. La crise de juillet débute le 23 juillet 1914 avec l'ultimatum austro-hongrois à la Serbie, contenant des termes brutaux destinés à inspirer le rejet. La crise n'a pas été causée par l'assassinat mais plutôt par la décision de Vienne de l'utiliser comme prétexte pour une guerre avec la Serbie que de nombreux gouvernements autrichiens et hongrois préconisaient depuis longtemps[19]. Un an auparavant, il était prévu que le président français Raymond Poincaré se rende à Saint-Pétersbourg en juillet 1914 pour rencontrer le tsar Nicolas II. Le ministre des Affaires étrangères austro-hongrois, le comte Berchtold, décide qu'il est trop dangereux pour l'Autriche-Hongrie de présenter l'ultimatum alors que se déroule le sommet franco-russe. Il a décidé d'attendre que Poincaré soit à bord du cuirassé qui le ramènerait chez lui afin qu'il ne puisse pas facilement se coordonner avec la Russie[20].

Au moment du sommet de Saint-Pétersbourg, il y avait des rumeurs mais peu de preuves tangibles que Vienne pourrait utiliser l'assassinat pour déclencher une guerre avec la Serbie. La guerre ne semblait pas imminente lorsque le président Poincaré et son nouveau Premier ministre René Viviani sont partis par bateau pour Saint-Pétersbourg le 15 juillet, sont arrivés le 20 juillet et sont rentrés chez eux le 23 juillet. Les réunions ont porté essentiellement sur la crise qui se déroule en Europe centrale. Bien que Viviani ait également été ministre des Affaires étrangères, il n'était pas familier avec les affaires étrangères et parlait peu. Poincaré était entièrement responsable du côté français des discussions. Tout au long de la visite, il était agressivement hostile envers l'Allemagne et se souciait peu de la Serbie ou de l'Autriche[21],[22].

Les Français et les Russes sont convenus que leur alliance s'étendait au soutien de la Serbie contre l'Autriche, confirmant la politique déjà établie derrière le scénario de lancement des Balkans. Comme l'a noté Christopher Clark, « Poincaré était venu prêcher l'évangile de la fermeté et ses paroles étaient tombées sur des oreilles prêtes. La fermeté dans ce contexte signifiait une opposition intransigeante à toute mesure autrichienne contre la Serbie. À aucun moment, les sources ne suggèrent que Poincaré ou ses interlocuteurs russes aient réfléchi aux mesures que l'Autriche-Hongrie pourrait légitimement être en droit de prendre au lendemain des assassinats »[23].

Vienne et Berlin voulaient toutes deux maintenir la confrontation localisée dans les Balkans afin que l'Autriche soit la seule grande puissance impliquée. Ils ont négligé de négocier sur ce point et ont même systématiquement trompé les adversaires potentiels. Ainsi, la remise de l'ultimatum autrichien à la Serbie a été délibérément programmée quelques heures après le départ de la délégation française de Russie le 23 juillet afin que la France et la Russie ne puissent pas coordonner leurs réponses. Il y avait une fausse hypothèse selon laquelle si la France était maintenue dans l'ignorance, elle aurait encore une influence modératrice et donc localiserait la guerre[24].

C'est exactement le contraire qui s'est produit : sans coordination, la Russie a supposé qu'elle avait le soutien total de la France et l'Autriche a ainsi saboté ses propres espoirs de localisation. A Saint-Pétersbourg, la plupart des dirigeants russes ont senti que leur force nationale gagnait sur l'Allemagne et l'Autriche et qu'il serait donc prudent d'attendre qu'ils soient plus forts. Cependant, ils ont décidé que la Russie perdrait son prestige et perdrait sa chance de jouer un rôle de leadership fort dans les Balkans. Ils pourraient être plus forts dans une future confrontation, mais à présent ils avaient la France comme alliée, et l'avenir était imprévisible. Ainsi, le tsar Nicolas II décide de se mobiliser sur le flanc sud-ouest contre l'Autriche pour dissuader Vienne d'envahir la Serbie[25].

Christopher Clark a déclaré : « La mobilisation générale russe [du 30 juillet] a été l'une des décisions les plus importantes de la crise de juillet. Ce fut la première des mobilisations générales. Il est venu au moment où le gouvernement allemand n'avait même pas encore déclaré l'état de guerre imminente"[26]. L'Allemagne se sentit désormais menacée et répondit par sa propre mobilisation et déclaration de guerre le 1er août 1914[27].

Tous ces mouvements et contre-mouvements décisifs ont eu lieu alors que Poincaré retournait lentement à Paris à bord d'un cuirassé. Les tentatives de Poincaré à flot pour communiquer avec Paris ont été bloquées par les Allemands, qui ont brouillé les messages radio entre son navire et Paris[28]. Lorsque l'ultimatum de Vienne a été présenté à la Serbie le 23 juillet, le gouvernement français était entre les mains du Premier ministre par intérim Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, ministre de la Justice, peu familiarisé avec les affaires étrangères. Son incapacité à prendre des décisions exaspéra surtout le Quai d'Orsay (ministère français des Affaires étrangères). Le haut diplomate Philippe Berthelot s'est plaint que la France ne faisait rien alors que l'Europe était menacée par la perspective d'une guerre[29]. Réalisant que Poincaré était pratiquement au secret, le commandement militaire français a commencé à donner des ordres en vue de sa propre mobilisation en défense contre l'Allemagne, et il a ordonné aux troupes françaises de se retirer 10 kilomètres (6,2 mi) de la frontière allemande n'évite pas d'être provocateur. Le plan de guerre français prévoyait une invasion immédiate de l'Alsace-Lorraine et ne s'attendait jamais à ce que la principale attaque allemande vienne immédiatement et vienne loin au nord, à travers la Belgique neutre[30].

La France et la Russie ont convenu qu'il ne devait pas y avoir d'ultimatum. Le 21 juillet, le ministre russe des Affaires étrangères a averti l'ambassadeur d'Allemagne en Russie: "La Russie ne pourrait pas tolérer que l'Autriche-Hongrie utilise un langage menaçant envers la Serbie ou prenne des mesures militaires". Les dirigeants de Berlin ont écarté cette menace de guerre et n'ont pas transmis le message à Vienne pendant une semaine. Le ministre allemand des Affaires étrangères Gottlieb von Jagow a noté qu '"il y aura certainement des fanfaronnades à Saint-Pétersbourg". Le chancelier allemand Theobald von Bethmann-Hollweg a déclaré à son assistant que la Grande-Bretagne et la France ne savaient pas que l'Allemagne entrerait en guerre si la Russie se mobilisait[31].

Le politologue James Fearon a fait valoir à partir de cet épisode que les Allemands pensaient que la Russie exprimait un plus grand soutien verbal à la Serbie qu'elle ne fournirait réellement pour faire pression sur l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour qu'elles acceptent certaines demandes russes dans les négociations. Pendant ce temps, Berlin minimisait son soutien réel à Vienne pour éviter d'apparaître comme l'agresseur, ce qui aliénerait les socialistes allemands[32].

Le rôle passif de la France

[modifier | modifier le code]La France n'a joué qu'un petit rôle largement passif dans la crise diplomatique de juillet 1914. Ses principaux dirigeants étaient hors du pays et pour la plupart hors de contact avec les informations de dernière minute du 15 juillet au 29 juillet, lorsque la plupart des décisions critiques ont été prises[33],[34]. L'Autriche et l'Allemagne ont délibérément agi pour empêcher les dirigeants français et russes de communiquer au cours de la dernière semaine de juillet. Mais cela faisait peu de différence car la politique française de soutien ferme à la Russie avait été verrouillée. L'Allemagne s'est rendu compte qu'une guerre avec la Russie signifiait une guerre avec la France, et ses plans de guerre prévoyaient donc une attaque immédiate contre la France - via la Belgique - dans l'espoir d'une victoire rapide avant que les Russes lents ne deviennent un facteur. La France a été un acteur militaire et diplomatique majeur avant et après la crise de juillet, et chaque puissance a été très attentive à son rôle. L'historien Joachim Remak dit :

« La nation qui... peut encore être tenue pour la moins responsable du déclenchement de la guerre est la France. Il en est ainsi même si nous gardons à l'esprit toutes les révisions des jugements historiques, et toutes les révisions de ces révisions, auxquelles nous avons maintenant eu droit.... Les Français, en 1914, sont entrés en guerre parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Les Allemands les avaient attaqués. L'histoire peut parfois être très simple »[35].

Alors que d'autres pays publiaient des recueils de correspondance diplomatique, cherchant à établir la justification de leur propre entrée dans la guerre, et blâmaient d'autres acteurs pour le déclenchement de la guerre quelques jours après le déclenchement des hostilités, la France s'est retenue. Le premier de ces livres en couleur à paraître fut le Livre blanc allemand qui parut le 4 août 1914, le même jour que la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne [36] mais la France s'abstint pendant des mois, ne publiant le Livre jaune français qu'en réponse le 1er décembre 1914[36],[37].

Dirigeants ayant participé à la première guerre mondiale

[modifier | modifier le code]- Raymond Poincaré – Président de la France

- René Viviani - Premier ministre français (13 juin 1914 - 29 octobre 1915)

- Aristide Briand - Premier ministre français (29 octobre 1915 - 20 mars 1917)

- Alexandre Ribot - Premier ministre français (20 mars 1917 - 12 septembre 1917)

- Paul Painlevé - Premier ministre de la France (12 septembre 1917 - 16 novembre 1917)

- Georges Clemenceau - Premier ministre français (à partir du 16 novembre 1917)

- Général (plus tard maréchal) Joseph Joffre - Commandant en chef de l'armée française (3 août 1914 - 13 décembre 1916)

Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Alliés de la Première Guerre mondiale

- Causes de la Première Guerre mondiale

- Crise de juillet

- Histoire diplomatique de la Première Guerre mondiale

- Historiographie des causes de la Première Guerre mondiale

- Triple Entente

- Entrée austro-hongroise dans la Première Guerre mondiale

- Entrée britannique dans la Première Guerre mondiale

- Entrée allemande dans la Première Guerre mondiale

- Entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale

- Entrée ottomane dans la Première Guerre mondiale

- Entrée américaine dans la Première Guerre mondiale

- Relations internationales des grandes puissances (1814-1919)

- Relations France-Allemagne

- Relations France-Royaume-Uni

- Histoire des relations extérieures françaises

Bibliographie

[modifier | modifier le code]

- Dominic Lieven, Towards the Flame: Empire, War and the End of Tsarist Russia, Penguin, (ISBN 978-0141399744)

- Albertini, Luigi. The Origins of the War of 1914 (3 vol 1952). vol 2 online covers July 1914

- Albrecht-Carrié, René. A Diplomatic History of Europe Since the Congress of Vienna (1958), 736pp; basic survey

- Andrew, Christopher. "France and the Making of the Entente Cordiale." Historical Journal 10#1 (1967): 89-105. online.

- Andrew, Christopher. "France and the Making of the Entente Cordiale." Historical Journal 10#1 (1967): 89-105. online.

- Bell, P.M.H. France and Britain, 1900-1940: Entente and Estrangement (1996)

- Brandenburg, Erich. (1927) From Bismarck to the World War: A History of German Foreign Policy 1870–1914 (1927) online Archived 2017-03-15 at the Wayback Machine.

- Brogan, D.W. The development of modern France (1870-1939) (1949) pp 432–62.online free

- Bury, J.P.T. "Diplomatic History 1900–1912, in C. L. Mowat, ed. The New Cambridge Modern History: Vol. XII: The Shifting Balance of World Forces 1898-1945 (2nd ed. 1968) online pp 112-139.

- Cabanes Bruno. August 1914: France, the Great War, and a Month That Changed the World Forever (2016) argues that the extremely high casualty rate in very first month of fighting permanently transformed France.

- Carroll, E. Malcolm, French Public Opinion and Foreign Affairs 1870-1914 (1931)online

- Clark, Christopher. The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (2013) excerpt

- Sleepwalkers lecture by Clark. online

- Doughty, Robert A. "France" in Richard F. Hamilton and Holger H. Herwig, eds. War Planning 1914 (2014) pp 143–74.

- The Coming of the First World War, Clarendon Press, (ISBN 9780191500596, lire en ligne) Essays by scholars.

- Farrar, Marjorie M. "Politics versus patriotism: Alexandre Millerand as French minister of war." French Historical Studies 11.4 (1980): 577–609. online, war minister in 1912-13 and late 1914.

- Fay, Sidney B. The Origins of the World War (2 vols in one. 2nd ed. 1930). online, passim

- Fromkin, David. Europe's Last Summer: Who Started the Great War in 1914? (2004).

- Gooch, G.P. Franco-German Relations 1871-1914 (1923). 72pp

- Hamilton, Richard F. and Holger H. Herwig, eds. Decisions for War, 1914-1917 (2004), scholarly essays on Serbia, Austria-Hungary, Germany, Russia, France, Britain, Japan, Ottoman Empire, Italy, the United States, Bulgaria, Romania, and Greece.

- Hensel, Paul R. "The Evolution of the Franco-German Rivalry" in William R. Thompson, ed. Great power rivalries (1999) pp 86–124 online

- Herweg, Holger H., and Neil Heyman. Biographical Dictionary of World War I (1982).

- Hunter, John C. "The Problem of the French Birth Rate on the Eve of World War I" French Historical Studies 2#4 (1962), pp. 490–503 online

- Hutton, Patrick H. et al. Historical Dictionary of the Third French Republic, 1870-1940 (2 vol 1986) online edition vol 1; online edition vol 2

- James Joll et Gordon Martel, The Origins of the First World War, Taylor & Francis, (ISBN 9781317875352, lire en ligne)

- Kennan, George Frost. The fateful alliance: France, Russia, and the coming of the First World War (1984) online free to borrow; covers 1890 to 1894.

- Keiger, John. "Jules Cambon and Franco-German Détente, 1907–1914." Historical Journal 26.3 (1983): 641–659.

- John F. V. Keiger, France and the origins of the First World War, Macmillan, (lire en ligne)

- Keiger, J.F.V. France and the World since 1870 (2001)

- The War Plans of the Great Powers: 1880-1914, Routledge, (1re éd. 1979) (ISBN 9781317702511, lire en ligne)

- Kiesling, Eugenia C. "France" in Richard F. Hamilton, and Holger H. Herwig, eds. Decisions for War, 1914-1917 (2004), pp 227–65.

- McMeekin, Sean. July 1914: Countdown to War (2014) scholarly account, day-by-day excerpt

- Margaret MacMillan, The War That Ended Peace: The Road to 1914, Random House, (ISBN 9780812994704, lire en ligne); major scholarly overview

- Mayeur, Jean-Marie, and Madeleine Rebérioux. The Third Republic from its Origins to the Great War, 1871-1914 (The Cambridge History of Modern France) (1988) excerpt

- Neiberg, Michael S. Dance of the Furies: Europe and the Outbreak of World War I (2011), on public opinion

- Otte, T. G. July Crisis: The World's Descent into War, Summer 1914 (Cambridge UP, 2014). online review

- Paddock, Troy R. E. A Call to Arms: Propaganda, Public Opinion, and Newspapers in the Great War (2004) online

- Pratt, Edwin A. The rise of rail-power in war and conquest, 1833-1914 (1915) online

- Ralston, David R. The Army of the Republic. The Place of the Military in the Political Evolution of France 1871-1914 (1967).

- Rich, Norman. Great Power Diplomacy: 1814-1914 (1991), comprehensive survey

- Schmitt, Bernadotte E. The coming of the war, 1914 (2 vol 1930) comprehensive history online vol 1; online vol 2, esp vol 2 ch 20 pp 334–382

- Scott, Jonathan French. Five Weeks: The Surge of Public Opinion on the Eve of the Great War (1927) online. especially ch 8: "Fear, Suspicion, and Resolution in France" pp 179–206

- Seager, Frederic H. "The Alsace-Lorraine Question in France, 1871–1914." in Charles K. Warner, ed., From the Ancien Régime to the Popular Front (1969): 111-126.

- Sedgwick, Alexander. The Third French Republic, 1870-1914 (1968) online edition

- Schuman, Frederick L. War and diplomacy in the French Republic; an inquiry into political motivations and the control of foreign policy (1931) online

- Stevenson, David. "War by timetable? The railway race before 1914." Past & Present 162 (1999): 163-194. France vs Germany online

- Stowell, Ellery Cory. The Diplomacy of the War of 1914 (1915) 728 pages online free

- Hew Francis Anthony Strachan, The First World War, Viking,

- Stuart, Graham H. French foreign policy from Fashoda to Serajevo (1898-1914) (1921) 365pp online

- Taylor, A.J.P. The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918 (1954) online free

- Trachtenberg, Marc. "The Meaning of Mobilization in 1914" International Security 15#3 (1991) pp. 120–150 online

- Tucker, Spencer C., ed. The European Powers in the First World War: An Encyclopedia (1996) 816pp

- Williamson Jr., Samuel R. "German Perceptions of the Triple Entente after 1911: Their Mounting Apprehensions Reconsidered" Foreign Policy Analysis 7.2 (2011): 205-214.

- Wright, Gordon. Raymond Poincaré and the French presidency 1967).

Historiographie

[modifier | modifier le code]- Cornelissen, Christoph et Arndt Weinrich, éd. Écrire la Grande Guerre - L'historiographie de la Première Guerre mondiale de 1918 à nos jours (2020) téléchargement gratuit ; couverture complète pour les principaux pays.

- Hewittson, Mark. "L'Allemagne et la France avant la Première Guerre mondiale: une réévaluation de la politique étrangère de Wilhelmine." Revue historique anglaise 115.462 (2000) : 570-606 ; soutient que l'Allemagne avait un sentiment croissant de supériorité militaire. en ligne

- Horne, John, éd. A Companion to World War I (2012) 38 sujets d'essais par des universitaires

- Kramer, Alan. "Historiographie récente de la Première Guerre mondiale - Partie I", Journal of Modern European History (février 2014) 12 # 1 pp 5–27; "Historiographie récente de la Première Guerre mondiale (Partie II)", (mai 2014) 12 # 2 pp 155–174.

- Loez, André et Nicolas Mariot. "Le centenaire de la Grande Guerre : premier tour d'horizon historiographique." Revue française de science politique (2014) 64#3 512-518. en ligne

- Mombauer, Annika. « Culpabilité ou responsabilité ? Le débat de cent ans sur les origines de la Première Guerre mondiale." Central European History 48.4 (2015): 541-564.

- Mulligan, William. "Le procès continue: nouvelles orientations dans l'étude des origines de la Première Guerre mondiale." Revue historique anglaise (2014) 129 # 538 pp: 639–666.

- Hiver, Jay. et Antoine Prost éd. La Grande Guerre dans l'histoire : débats et controverses, de 1914 à nos jours (2005)

Sources primaires

[modifier | modifier le code]- Albertini, Louis. Les origines de la guerre de 1914 (3 vol 1952). vol 3 pages 66–111.

- Gooch, GP Révélations récentes de la diplomatie européenne (1928) pp 269–330.

- États-Unis. Département de guerre État-major général. Force et organisation des armées de France, d'Allemagne, d'Autriche, de Russie, d'Angleterre, d'Italie, du Mexique et du Japon (montrant les conditions en juillet 1914) (1916) en ligne

- Principaux documents de 1914 de BYU en ligne

Références

[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « French entry into World War I » (voir la liste des auteurs).

- ↑ For a short overview see David Fromkin, Europe's Last Summer: Who Started the Great War in 1914? (2004).

- ↑ Lieven 2016, p. 81.

- ↑ Samuel R. Williamson, Jr., The Politics of Grand Strategy: France and Britain Prepare for War, 1904-1914. (1969) pp 313-17..

- ↑ Thomas G. Otte, "'Almost a law of nature'? Sir Edward Grey, the foreign office, and the balance of power in Europe, 1905-12." Diplomacy and Statecraft 14.2 (2003): 77-118.

- ↑ James D. Morrow, "Arms versus Allies: Trade-offs in the Search for Security." International Organization 47.2 (1993): 207-233. online

- ↑ Gerd Krumeich, Armaments and Politics in France on the Eve of the First World War: The Introduction of Three-Year Conscription, 1913-1914 (1985).

- ↑ Trevor Wilson, "Britain's ‘Moral Commitment’ to France in August 1914." History 64.212 (1979): 380-390. online

- ↑ David M. Rowe, "Globalization, conscription, and anti-militarism in pre-World War I Europe." in Lars Mjoset and Stephen Van Holde, eds. The Comparative Study of Conscription in the Armed Forces (Emerald Group, 2002) pp. 145-170.

- ↑ J.F.V. Keiger, France and the World since 1870 (2001) pp 112-17.

- ↑ John Horne, A Companion to World War I, (ISBN 9781119968702, lire en ligne), p. 12

- ↑ Hall Gardner, The Failure to Prevent World War I: The Unexpected Armageddon, Routledge, , 212–13 p. (ISBN 9781317032175, lire en ligne)

- ↑ Barbara W. Tuchman, "The Death of Jaurès", chapter 8 of The Proud Tower - A portrait of the world before the War: 1890-1914 (1966) pp. 451-515.

- ↑ T.G. Otte, July Crisis: The world's descent into war, summer 1914 (2014) pp xvii-xxii.

- ↑ John Keiger, "Jules Cambon and Franco-German Détente, 1907–1914." The Historical Journal 26.3 (1983): 641-659.

- ↑ William A. Renzi, "Who Composed 'Sazonov's Thirteen Points'? A Re-Examination of Russia's War Aims of 1914." American Historical Review 88.2 (1983): 347-357. online.

- ↑ Aggression and War: Their Biological and Social Bases, (ISBN 9780521358712, lire en ligne), p. 196

- ↑ Otte, July Crisis (2014) pp 99, 135-36.

- ↑ David Fromkin, Europe's Last Summer: Who Started the Great War in 1914? (2004) p. 138.

- ↑ Fromkin, p. 264.

- ↑ Fromkin, pp 168-169.

- ↑ Sidney Fay, Origins of the World War (1934) 2:277-86.

- ↑ Sean McMeekin, July 1914 (2014) pp 145-76 covers the visit day-by-day.

- ↑ Christopher Clark, The Sleepwalkers (2012) pp. 449–50.

- ↑ John F. V. Keiger, France and the origins of the First World War (1983) pp 156-57.

- ↑ Jack S. Levy, and William Mulligan, "Shifting power, preventive logic, and the response of the target: Germany, Russia, and the First World War." Journal of Strategic Studies 40.5 (2017): 731-769.

- ↑ Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (2013). p 509.

- ↑ W. Bruce Lincoln, Passage Through Armageddon: The Russians in War and Revolution, 1914–1918 (1986)

- ↑ Fromkin, p. 194.

- ↑ Fromkin, p 190.

- ↑ Keiger, France and the origins of the First World War (1983) pp 152-54.

- ↑ Konrad Jarausch, "The Illusion of Limited War: Chancellor Bethmann Hollweg's Calculated Risk, July 1914" Central European History (1969) 2#1 pp 48-76. online

- ↑ Fearon, « Rationalist Explanations for War », International Organization, vol. 49, no 3, , p. 397–98 (DOI 10.1017/S0020818300033324, lire en ligne)

- ↑ John F. V. Keiger, France and the origins of the First World War (1983) pp 146-154.

- ↑ T. G. Otte, July Crisis: The World's Descent into War, Summer 1914 (2014). pp 198-209.

- ↑ Joachim Remak, "1914--The Third Balkan War: Origins Reconsidered." Journal of Modern History 43.3 (1971): 354-366 at pp 354-55.

- Schmitt, « France and the Outbreak of the World War », Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, vol. 26, no 3, , p. 516 (DOI 10.2307/20028790, JSTOR 20028790, lire en ligne [archive du ])

- ↑ Edmund von Mach, Official Diplomatic Documents Relating to the Outbreak of the European War: With Photographic Reproductions of Official Editions of the Documents (Blue, White, Yellow, Etc., Books), New York, Macmillan, (OCLC 651023684, LCCN 16019222, lire en ligne), p. 7