KV2

| KV 2 Tombeau de Ramsès IV | |

| Tombeaux de l'Égypte antique | |

|---|---|

Plan isométrique et élévations du tombeau en 3d | |

| Emplacement | Vallée des Rois |

| Coordonnées | 25° 44′ 29″ nord, 32° 36′ 08″ est |

| Découvreur | Tombe connue depuis l'Antiquité |

| Fouillé par | Claude Sicard en 1718 puis plusieurs égyptologues Howard Carter |

| Dimensions | |

| Hauteur maximale | 5,21 m |

| Largeur minimale | 1,24 m |

| Largeur maximale | 8,32 m |

| Longueur totale | 88,66 m |

| Superficie totale | 304,88 m2 |

| Volume total | 1 105,25 m3 |

| Classement | |

| Vallée des Rois | - KV2 + |

| modifier |

|

Situé dans la vallée des Rois, dans la nécropole thébaine sur la rive ouest du Nil face à Louxor, KV 2 est le tombeau du pharaon Ramsès IV de la XXe dynastie. C'est le deuxième tombeau à droite en arrivant à partir du nord de la vallée.

C'est un hypogée rectiligne avec un plan segmenté par trois corridors qui se succèdent et aboutissent à une antichambre donnant sur la chambre funéraire.

Cette dernière contient toujours le sarcophage extérieur royal. Elle était suivie par une dernière chambre destinée à abriter le mobilier qui accompagnait le roi défunt dans l'au-delà.

Connue et ouverte depuis l'Antiquité, la tombe contient une grande quantité de graffitis.

Les plans

[modifier | modifier le code]Le tombeau de Ramsès IV fait 88 mètres de long. Il est situé entre les tombes KV1 et KV7 et en face de KV3.

Les archéologues connaissent deux sources parlant de cette tombe.

Tout d'abord, il y a un papyrus conservé au Musée égyptologique de Turin qui fournit une description détaillée de la tombe à l'échelle 1/28e. Tous les passages et les chambres sont présents, avec des mesures écrites en hiératique. Le plan du papyrus représente aussi le sarcophage du pharaon entouré de quatre chapelles. On retrouve la même disposition des chapelles retrouvé intactes dans le tombeau de Toutânkhamon. Ce plan inscrit sur ce papyrus semble avoir un sens rituel profond qui pourrait avoir servi à consacrer la sépulture royale après sa fermeture.

La seconde source a été inscrite sur une dalle de calcaire non loin de l'entrée de la tombe. C'est une esquisse du tombeau où sont situées ses portes. Ce dernier plan semble n'avoir été qu'un simple griffonnage d'un ouvrier.

Description

[modifier | modifier le code]La structure de la tombe est tout à fait nouvelle pour son époque, tant dans sa conception que dans son décor. L'urgence d'achever le tombeau avant le décès du pharaon poussant vraisemblablement les ouvriers à une simplification. Ainsi, le tombeau s'organise autour d'un axe rectiligne où s'égrènent les couloirs et les pièces.

Cette nouveauté va devenir un style caractéristique des tombes de la XXe dynastie car tous les successeurs de Ramsès IV vont suivre ce modèle et reprendre plus ou moins les mêmes thèmes de décor.

Le tombeau a une longueur maximale de 88,66 m et se compose d'une rampe d'accès (A), de trois couloirs successifs (B, C et D) qui descendent lentement vers une chambre élargie (E), qui précède la chambre funéraire (J) en dessous. Passé la chambre funéraire, se trouve un couloir étroit (K) flanqué de trois chambres latérales (Ka, Kb et Kc).

De manière plus détaillée, l'hypogée s'organise ainsi :

- La rampe d'entrée (A) fait 14 m de long sur 3,66 m de large. Elle comporte une rampe centrale en pente permettant d'accéder au couloir (B). Mais ses côtés restent planes. Les bords de l'entrée ont été soutenus par des murs en moellons. Neuf puits de dépôt des fondations ont été localisés, groupé par paires de chaque côté de l'entrée et le dernier sur l'axe de la tombe. Cependant, seuls le puits central et les deux paires les plus proches de la porte de la tombe contenaient des objets.

- Le couloir (B) fait 15,17 m de long sur 3,16 m de large pour 4,2 m de haut. Trois graffitis en hiératique nous apprennent que durant la XXIe dynastie, le scribe Penamen a inspecté le tombeau et dirigé la ré-inhumation de la momie royale de Ramsès IV.

- Le couloir (C) fait 12,66 m de long sur 3,15 m de large pour 4,2 m de haut. Deux niches rectangulaires de 2,64 m sur 52 cm sont découpées dans les parois au début du couloir.

- Le couloir (D) fait 12,2 m de long sur 3,12 m de large pour 5 m de haut. Ce couloir dispose d'un plafond voûté et de deux niches verticales au fond des murs. Une rampe a été creusée vers le milieu du plancher et permet d'accéder à la chambre (J) tandis qu'en face se trouve la chambre (E).

- La chambre (E) fait 4,2 m de long sur 3,66 m de large pour 4 m de haut. Au-dessous d'elle se trouve la chambre funéraire (J).

- La chambre funéraire (J) fait 8,3 m de long sur 7,3 m de large pour 5,2 m de haut. Elle se trouve à l'emplacement de la traditionnelle antichambre (F). Mais cette dernière n'existe pas. Cela reflète une brutale modification du plan de tombeau royal traditionnel lié à un nouvel impératif d'achever prématurément la tombe. Une rampe relie le couloir (D) et cette pièce funéraire. La couleur de fond des murs est un beau jaune d'or, les textes étant inscris sur un fond blanc. On y trouve le sarcophage qui se compose du coffre et du couvercle. Il mesure 3,5 m de long sur 2 m de large pour 2,9 m de profondeur. Il est fait en granite rouge. Un cartouche royal est présent sur le couvercle. Le couvercle a été brisé en deux sur ses côtés latéraux et les bords supérieurs ont été endommagés par des pilleurs de tombes.

- Le couloir (K) fait 6,9 m de long sur 2,6 m de large pour 2,45 m de haut. Une porte s'ouvre dans chaque mur latéral conduisant à des annexes. On trouve également une niche de 3 m de long sur 72 cm de large et 93 cm de hauteur.

- La pièce (Ka) fait 3,66 m de long sur 1,6 m de large pour 1,75 m de haut.

- La pièce (Kb) fait 3,7 m de long sur 1,5 m de large pour 1,8 m de haut. Située à l'arrière du couloir (K), elle est orientée vers l'ouest.

- La pièce (Kc) fait 2,35 m de long sur 2,25 m de large pour 2 m de haut.

Décorations

[modifier | modifier le code]Le tombeau est en grande partie intact et est décoré avec des scènes des Litanies de Rê, du livre des cavernes, du Livre des morts, du Livre de l'Amdouat et du Livre de Nout. Bien qu'ouverte depuis l'Antiquité, la tombe est en grande partie intacte, et ses fresques sont dans un état de conservation d'une qualité remarquable. Son intérêt est également lié au fait que cette tombe introduit de deux nouveaux textes funéraires inédits.

- Comme d'habitude, il n'y a aucune décoration sur la rampe d'entrée du couloir (A) sauf l'entrée de la chambre où le disque solaire flanqué de déesses apparaît.

- Sur les murs du couloirs (B) se trouvent les Litanies de Rê, un livre très fréquent sous les Ramessides. Ramsès IV sera l'avant-dernier pharaon à l'incorporer dans sa tombe. De manière plus détaillée, on trouve une scène sur le mur sud montrant le pharaon avec Rê-Horakhty, le chapitre d'ouverture des Litanies de Rê. Au plafond, une frise alterne des représentations de vautours, de faucons, de scarabées ailés et des noms du pharaon. Un croquis préliminaire d'un homme est présent sur la paroi gauche. Trois graffitis en hiératique nous apprennent que durant la XXIe dynastie, le scribe Penamen a inspecté le tombeau et mené la ré-inhumation de la momie royale de Ramsès IV.

- Le couloir (C) montre également des scènes du roi devant le dieu Rê-Horakhty. Une frise énumère les noms et les titres de Ramsès IV. La première partie centrale du plafond est ornée d'un disque solaire contenant le Bâ du dieu Rê, accompagné par Isis et Nephtys, puis par d'autres représentations de Rê. Le reste du plafond a un motif d'étoiles.

- Le couloir (D) montre, pour la première fois dans un tombeau, le livre des cavernes avec son premier et second chapitre. Le plafond est décoré avec les noms du roi entourés par un motif d'étoiles. Les extrémités de la voûte sont illustrées par des uraei ailés encadrant les cartouches de Ramsès IV.

- Dans l'antichambre (E) il y a de nombreuses scènes du Livre des morts qui sont inscrites sur les murs en soixante-quatre colonnes. Le chapitre le plus célèbre est le 125 qui évoque le rite du jugement de l'âme. Mais il y a également les chapitres 123, 124 et 127. Sur le plafond se trouve en frise les titres et noms du pharaon.

- Dans la chambre funéraire (J), la couleur de fond des murs est un beau jaune d'or, les textes étant inscris sur un fond blanc. La décoration des murs de la chambre funéraire est exécutée en relief coulé. Les fresques abordent des parties du Livre des Portes avec ses trois premiers chapitres puis la seconde, troisième et quatrième heure. On a également la sixième et neuvième heure du Livre de l'Amdouat. Au plafond, pour la première fois, le Livre de Nout au lieu de la représentation traditionnelle de la voûte céleste par la déesse Nout ainsi que le Livre du jour et de la nuit.

- Le sarcophage est décoré par un cartouche royal présent sur le couvercle. Des extraits du Livre de la terre sont inscrits sur le coffre du côté extérieur. On y voit également Isis, Nephtys, un crocodile, un serpent et des uraei à têtes humaines qui encadrent le pharaon stylisé en Osiris. Nout est debout à l'extrémité du coffre.

- Dans le couloir (K) et les chambres annexes, il y a plusieurs parties du Livre des cavernes et des représentations du roi entouré de quelques dieux. Les murs sont peints avec le Livre des cavernes. Des dieux reçoivent des offrandes. Au plafond, un texte sur la bande centrale donne les noms et les épithètes du pharaon accompagné par un motif d'étoile.

- Les chambres annexes (Ka) et (Kc) sont décorés avec des figures très originales du pharaon momifié ayant une fonction d'ouchebtis.

- La chambre annexe (Kb) a des représentations d'un canapé et d'un tabouret posé entre des sanctuaires. Des vases canopes royaux y ont été déposés. Deux déesses y sont également figurées.

Malheureusement, de nombreux graffitis grecs et coptes défigurent le décor originel.

Certaines fresques uniques dans la vallée illustrent les dieux Shou et Tefnout ou comme les figures inhabituelles momies représentées dans les chambres (Ka) et (Kc).

Histoire

[modifier | modifier le code]Un ostracon hiératique mentionne la fondation de la tombe, la place choisie par le gouverneur local et deux des principaux agents du pharaon dans la deuxième année du règne de Ramsès IV.

Ce dernier monta sur le trône à la fin de sa vie et, étant déjà très âgé, voulait clairement s'assurer qu'il aurait une tombe importante. Malgré son bref règne d'environ six ans, il s'est donné tous les moyens pour réussir. C'est pourquoi il a doublé la taille des équipes du chantier de Deir el-Médineh qui atteignirent un effectif total de 120 hommes.

L'histoire de la construction de KV2 est célèbre car elle est marquée par de fortes tensions entre les fonctionnaires du pharaon et les ouvriers des tombes de Deir el-Médineh. Quelques années après la première grève connue dans l'histoire, qui eut lieu sous Ramsès III, son fils est également confronté à des contestations des ouvriers réclamant de meilleures conditions et des rations. La tension semble suffisamment forte car au lieu de commencer la construction du tombeau dès l'avènement de Ramsès IV, on attendit quinze mois après son intronisation pour lancer le chantier, probablement lorsque les deux parties parvinrent à un accord.

Ramsès IV est mort à environ cinquante ans, de causes naturelles.

Mais une fois achevée, la tombe fut pillée très tôt. On sait que la momie a été transférée dans la tombe KV35. On l'a retrouvée, parfaitement identifiée, réoccupant un sarcophage en bois destiné à l'origine à un certain Aha. Le transfert date probablement de la 13e année du règne du pharaon Nesbanebdjed Ier. Le corps de Pharaon est en bon état, sauf peut-être des accidents lors du transport ou des pilleurs de tombes car la momie a un pied cassé, un trou dans le crâne et il manque certains ongles.

Depuis, la tombe a été l'une des onze tombes ouvertes et visitées par les premiers voyageurs de l'Antiquité. C'est pourquoi la KV2 contient le deuxième plus grand nombre de graffitis antiques après la KV9 ce qui représente 656 graffitis individuels laissés par les visiteurs grecs et romains. Cette tombe contient aussi environ cinquante graffitis coptes, essentiellement esquissés sur le mur à côté de la porte d'entrée.

Comme pour la KV1, le tombeau a probablement été utilisé comme logement par les moines coptes. On y trouve des représentations de saints coptes sur les murs de la tombe.

Fouilles

[modifier | modifier le code]Les premiers visiteurs européens de la région furent Claude Sicard en 1718 puis Richard Pococke en 1743, par les savants français de la campagne d'Égypte en 1799. James Burton a cartographié la tombe en 1825, et l'expédition franco-toscane de 1828-1829 a fait une étude épigraphique complète des inscriptions du tombeau. Edward Ayrton a fouillé la porte d'entrée de la tombe de 1905 à 1906. Puis Howard Carter entrepris des fouilles en 1920.

Sa nomenclature changea très souvent : Richard Pococke l'a désigné comme étant la « Tomb B » dans ses Observations de l'Égypte, publié en 1743. Les savants qui accompagnent Bonaparte durant la campagne d'Égypte en 1799 la nommèrent « IIe Tombeau » ou « Tombeau ouest » dans leur liste. Champollion l'évoque sous la nomenclature « Tombe treize », et « Tomb N » pour James Burton. Plus récemment, Robert Hay lui donne le numéro « HL2 » et Karl Lepsius « LL2 ».

Paradoxalement, la tombe ne suscita pendant longtemps que très peu d'intérêt d'une part car on la pensait vide depuis longtemps et, d'autre part, du fait des très lourds moyens à engager pour déblayer les énormes débris. Cela explique en grande partie la qualité exceptionnelle des fresques qui ont été conservées dans cette tombe.

On a retrouvé des restes des matériaux qui provenait initialement de l'intérieur de la tombe, comme des ouchebtis, de nombreux ostraca et des fragments de bois, de verre et la faïence. On a même retrouvé quelques restes humains plus tardifs qui suggèrent que d'autres personnes ont été enterrés là (probablement à l'époque de l'occupation des moines coptes).

Galerie photos

[modifier | modifier le code]-

Plan de situation de la vallée des Rois.

-

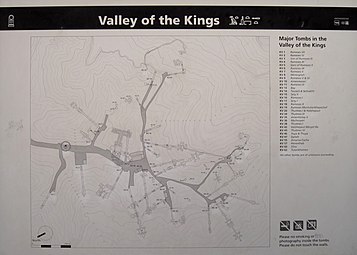

Localisation des tombeaux.

-

Carte détaillée de la vallée.

-

Corridor de l'entrée du tombeau.

-

Peinture murale dans KV2.

-

Détail d'une des parois du tombeau de Ramsès IV.

-

Chambre du sarcophage.

-

Détail de la fresque montrant la momie du pharaon.

-

Représentation astronomique.

Liens externes

[modifier | modifier le code]- (en) « KV 2 », sur Theban Mapping Project.

- (en) Bibliographie concernant KV2 sur Theban Mapping Project