Louhossoa

| Louhossoa | |||||

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption et les stèles discoïdales. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Bayonne | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays basque | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Pierre Harriet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64250 | ||||

| Code commune | 64350 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Luhusoar | ||||

| Population municipale |

871 hab. (2022 |

||||

| Densité | 118 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 19′ 02″ nord, 1° 21′ 09″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 71 m Max. 369 m |

||||

| Superficie | 7,38 km2 | ||||

| Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||

| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Bayonne (partie française) (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Baïgura et Mondarrain | ||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.louhossoa.eus | ||||

| modifier |

|||||

Louhossoa (Luhuso en basque) est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

Le gentilé est Luhusoar[1],[2].

Géographie

[modifier | modifier le code]Localisation

[modifier | modifier le code]La commune de Louhossoa se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[3].

Elle se situe à 123 km par la route[Note 1] de Pau[4], préfecture du département, à 27 km de Bayonne[5], sous-préfecture, et à 8,2 km de Cambo-les-Bains[6], bureau centralisateur du canton de Baïgura et Mondarrain dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[3]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Cambo-les-Bains[3].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[7] : Macaye (3,5 km), Itxassou (4,5 km), Mendionde (5,2 km), Bidarray (5,5 km), Cambo-les-Bains (6,1 km), Espelette (8,1 km), Halsou (8,5 km), Hasparren (8,6 km).

Sur le plan historique et culturel, Louhossoa fait partie de la province du Labourd, un des sept territoires composant le Pays basque[Note 3],[8]. Le Labourd est traversé par la vallée alluviale de la Nive et rassemble les plus beaux villages du Pays basque[9]. Depuis 1999, l'Académie de la langue basque ou Euskalzaindia divise le territoire du Labourd en six zones[10],[11]. La commune est dans la zone Lapurdi Garaia (Haut-Labourd)[12], au sud de ce territoire.

Communes limitrophes

[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Bidarray, Cambo-les-Bains, Itxassou et Macaye.

Hydrographie

[modifier | modifier le code]Les terres de la commune sont arrosées[14] par la Nive, affluent de l'Adour, et par un tributaire de celle-ci, le ruisseau la Mouline.

Climat

[modifier | modifier le code]Historiquement, la commune est exposée à un micro climat océanique basque[15]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne et est dans la région climatique Pyrénées atlantiques, caractérisée par une pluviométrie élevée (>1 200 mm/an) en toutes saisons, des hivers très doux (7,5 °C en plaine) et des vents faibles[16].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 13,7 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 12,5 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 795 mm, avec 12,7 jours de précipitations en janvier et 9,3 jours en juillet[17]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune d'Espelette à 8 km à vol d'oiseau[18], est de 14,6 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 723,4 mm[19],[20]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[21].

Milieux naturels et biodiversité

[modifier | modifier le code]Réseau Natura 2000

[modifier | modifier le code]Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Trois sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la « directive Habitats »[23],[Carte 1] :

- le « massif du Mondarrain et de l'Artzamendi », d'une superficie de 5 792 ha, présentant une densité de milieux à caractère tourbeux et la présence d’espèces spécifiques au territoire, liées aux conditions de confinement et d’humidité importants des vallons du massif[24] ;

- « la Nive », d'une superficie de 9 473 ha, un des rares bassins versants à accueillir l'ensemble des espèces de poissons migrateurs du territoire français, excepté l'Esturgeon européen[25] ;

- le « massif du Baygoura », d'une superficie de 3 297 ha, un massif montagneux à landes et pelouses exploité par le pastoralisme[26].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

[modifier | modifier le code]L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Deux ZNIEFF de type 2[Note 5] sont recensées sur la commune[27],[Carte 2] :

- le « massif du Baigura » (4 200,57 ha), couvrant 7 communes du département[28] ;

- le « réseau hydrographique des Nives » (3 596,23 ha), couvrant 33 communes du département[29].

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Typologie

[modifier | modifier le code]Au , Louhossoa est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[30]. Elle est située hors unité urbaine[3]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bayonne (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 6],[3]. Cette aire, qui regroupe 56 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[31],[32].

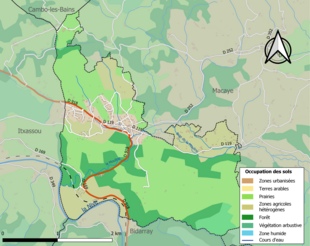

Occupation des sols

[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,8 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (71 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (48,1 %), zones agricoles hétérogènes (21,7 %), forêts (20,4 %), zones urbanisées (6,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,2 %)[33]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Lieux-dits et hameaux

[modifier | modifier le code]Sur le cadastre napoléonien de 1840, la commune est divisée en trois sections :

- Église

- Galbarioalberdia

- Harnabar

Le Géoportail recense les lieux-dits suivants :

- Amezpila

- Ancienne Carrière de Kaolin

- Apeztégia

- Bidartéa

- Bildoztéguia

- Bordetxea

- Caminoa

- Chukurrénéa

- Curutchéta

- Fagaldéa

- Galbarioa

- Haltzartéa

- Haramburuya

- Harnabarréa

- Hiriartéa

- Laurentzen

- Laurentzénéa

- Parparokoborda

- Pastéroenea

- Pétrikundeya

- Petrikundeyko Borda

- Zilantzénéa

Voies de communication et transports

[modifier | modifier le code]La commune est desservie par la route départementale D 918 entre Itxassou et Bidarray.

La gare de Louhossoa, proche de la Nive, est située sur la ligne Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port.

Risques majeurs

[modifier | modifier le code]Le territoire de la commune de Louhossoa est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne)[34]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[35].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment la Nive. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 2007, 2009, 2010, 2014 et 2021[36],[34].

Louhossoa est exposée au risque de feu de forêt. En 2020, le premier plan de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2020-2030[37]. La réglementation des usages du feu à l’air libre et les obligations légales de débroussaillement dans le département des Pyrénées-Atlantiques font l'objet d'une consultation de public ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2022[38],[39].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[40]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[41].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[42]. 0,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 4]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7],[43].

Toponymie

[modifier | modifier le code]Attestations anciennes

[modifier | modifier le code]Le toponyme Louhossoa apparaît[44] sous les formes Lourgousane (1595), Larhossa, Lorussona, Lurrossoa, Larrossoa et Lurossoa (1625, titres de Louhossoa[45]), Beata Maria de Lahaussoa et Louhossoüa (respectivement 1683 et 1690, collations du diocèse de Bayonne[46]) et Montagne-sur-Nive en 1793 et Luhoso et Luhuso[47] au XIXe siècle.

Graphie basque

[modifier | modifier le code]Son nom basque actuel est Luhuso[2].

Histoire

[modifier | modifier le code]Le lieu connu sous le nom de Louhossoa se trouvant peuplé de 26 maisons bâties, par les cadets de familles, sur les terres communes à Macaye et Mendionde, une réunion des habitants du attribua 13 maisons à chaque communauté.

Le , les habitants des trois quartiers de Lurhossoa, Archiloa et Saltanssima situées sur les terres communes, ayant obtenu des lettres patentes, lesquelles irrigeaient les quartiers en paroisse indépendante avec autorisation de bâtir une église, procédèrent aux bornages de la nouvelle commune.

À partir de 1720, les noms des quartiers Archiloa et Saltanssima disparaissent des comptes rendus de réunion. Il n'est plus fait mention que de Louhossoa.

En 1834, on découvre plusieurs gisements de feldspath et de kaolin. La Société des Feldspaths basques & Porcelaines du Limousin exploitèrent les mines et l'usine jusqu'en 1979.

La loi du [48], qui détermina un nouveau paysage administratif de la France en créant des départements et des districts, décida de la naissance du département des Basses-Pyrénées en réunissant le Béarn, les terres gasconnes de Bayonne et de Bidache, et les trois provinces basques françaises. Pour ces dernières, trois districts furent créés : Mauléon, Saint-Palais et Ustaritz, qui remplaça le bailliage du Labourd. Le siège d'Ustaritz fut transféré presque immédiatement à Bayonne. Son Directoire incita un grand nombre de municipalités à adopter de nouveaux noms conformes à l'esprit de la Révolution. Ainsi Louhossoa s'appela Montagne-sur-Nive, Ainhoa devint Mendiarte, Ustaritz Marat-sur-Nive, Itxassou Union, Arbonne Constante, Saint-Étienne-de-Baïgorry Thermopyles, Saint-Palais Mont-Bidouze, Saint-Jean-Pied-de-Port Nive-Franche, Saint-Jean-de-Luz Chauvin-Dragon, du nom d'un jeune soldat mort au combat et Souraïde Mendialde.

En 1794, au plus fort de la Terreur, et à la suite de la désertion de quarante sept jeunes gens d'Itxassou, le Comité de salut public (arrêté du 13 ventôse an II - ) fit arrêter et déporter une partie des habitants (hommes, femmes et enfants) d'Ainhoa, Ascain, Espelette, Itxassou, Sare et Souraïde, décrétées, comme les autres communes proches de la frontière espagnole, communes infâmes[49]. Cette mesure fut étendue à Biriatou, Cambo, Larressore, Louhossoa, Mendionde et Macaye.

Les habitants furent « réunis dans diverses maisons nationales, soit dans le district d'Ustaritz, soit dans celles de la Grande Redoute, comme de Jean-Jacques Rousseau »[50]. En réalité, ils furent regroupés dans les églises, puis déportés dans des conditions très précaires[51] à Bayonne, Capbreton, Saint-Vincent-de-Tyrosse et à Ondres. Les départements où furent internés les habitants des communes citées furent le Lot, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Landes, les Basses-Pyrénées (partie béarnaise) et les Hautes-Pyrénées.

Le retour des exilés et le recouvrement de leurs biens furent décidés par une série d'arrêtés pris le et le , poussés dans ce sens par le directoire d'Ustaritz : « Les ci-devant communes de Sare, Itxassou, Ascain, Biriatou et Serres, dont les habitants internés il y a huit mois par mesure de sûreté générale, n'ont pas été cultivées. Les habitants qui viennent d'obtenir la liberté de se retirer dans leurs foyers, demandent à grands cris des subsistances sans qu'on puisse leur procurer les moyens de satisfaire à ce premier besoin de l'homme, la faim. »[52]. La récupération des biens ne se fit pas sans difficulté ; ceux-ci avaient été mis sous séquestre mais n'avaient pas été enregistrés et avaient été livrés au pillage : « Les biens, meubles et immeubles des habitants de Sare, n'ont été ni constatés ni légalement décrits ; tous nos meubles et effets mobiliers ont été enlevés et portés confusément dans les communes voisines. Au lieu de les déposer dans des lieux sûrs, on en a vendu une partie aux enchères, et une autre partie sans enchères. »[53]

Héraldique

[modifier | modifier le code]

|

Blasonnement :

D'or à trois fleurs de lys d'azur accompagnées en chef d'une croisette ancrée de gueules.

|

Ces armoiries sont d’adoption récente. Elles reprennent un blason sculpté sur la clé de voûte située au-dessus de l’accès d’entrée du clocher de l’église, dont l’origine est inconnue.

Politique et administration

[modifier | modifier le code]Intercommunalité

[modifier | modifier le code]Louhossoa fait partie de huit structures intercommunales[54] :

- la communauté d'agglomération du Pays Basque ;

- le SIVU Artzamendi ;

- le SIVU pour la mise en œuvre du programme Natura 2000 sur le site du massif Mondarrain et de l’Artzamendi ;

- le syndicat AEP Macaye - Louhossoa ;

- le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque ;

- le syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif URA (à la carte) ;

- le syndicat mixte du bassin versant de la Nive.

Démographie

[modifier | modifier le code]L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[56].

En 2022, la commune comptait 871 habitants[Note 8], en évolution de −3,65 % par rapport à 2016 (Pyrénées-Atlantiques : +3,78 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Économie

[modifier | modifier le code]Le kaolin de Louhossoa est argileux doux et onctueux et fait avec l'eau une pâte liante. Ces deux dernières qualités passent pour les plus parfaites au point de vue de l'industrie céramique. Son handicap est qu'il a toujours été, depuis le début de son extraction, beaucoup plus cher à exploiter que les kaolins anglais.

La première société formée à Louhossoa pour l'exploitation du kaolin remonte à 1837. Cette première tentative ne fut pas couronnée de succès. L'entreprise marcha mal et les actionnaires mirent en vente l'usine et les carrières destinées à l'alimenter une vingtaine d'années seulement après son ouverture. Parmi les actionnaires se trouvait M. Plantier de Bayonne, qui se rendit acquéreur de l'ensemble. Son intelligence alliée à une infatigable énergie lui permirent de relever l'usine qui se trouvait pratiquement en ruine en 1858. À la même époque Jean Beheran, tiré au sort, doit quitter son village pour se rendre à l'armée. Il acquiert de l'instruction et devient sous-officier ; cependant son régiment est affecté dans la région parisienne. Le sergent Beheran visite plusieurs ateliers et, attiré par un penchant irrésistible, désir reprendre pendant les heures de loisirs laissées par le service son ancien métier de charpentier. Malheureusement à cette époque sa qualité de sous-officier ne lui permet pas de travailler comme ouvrier. Il n'hésite pas à renoncer à son grade pour pouvoir exercer son art. De retour à Louhossoa, il travaillera avec M. Plantier et perfectionnera considérablement les machines hydrauliques.

Entre les deux guerres cette exploitation prospère tout à fait moyennement, pour finalement connaître de graves difficultés à partir de 1950. Néanmoins la production continuera jusque vers 1979. La société, après plusieurs changements de propriétaires, sera définitivement liquidée en 1979.

La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty.

Culture locale et patrimoine

[modifier | modifier le code]- Langues

D'après la Carte des Sept Provinces Basques éditée en 1863 par le prince Louis-Lucien Bonaparte, le dialecte basque parlé à Lohossoa est le bas-navarrais occidental.

Distinctions culturelles

[modifier | modifier le code]Louhossoa fait partie des communes ayant reçu l’étoile verte espérantiste, distinction remise aux maires de communes recensant des locuteurs de la langue construite espéranto.

- Festivités

Patrimoine civil

[modifier | modifier le code]-

Ferme dans le village.

-

Le fronton place libre.

Patrimoine religieux

[modifier | modifier le code]

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption (Beata Maria en basque) date du XVIIe siècle, avec une tour massive et non blanchie. Elle possède une cloche[59] de 1726 inventoriée par le ministère de la Culture, qui échappa deux fois à la fonderie. Pendant la Révolution où elle fut emmenée à Bayonne, puis en 1983, car l'ancienne cloche se fendit, et la municipalité voulait la fondre pour financer la nouvelle. L'ancienne cloche est aujourd'hui exposée dans le cimetière.

La plus ancienne date clairement identifiable (mais malheureusement aujourd'hui sous le bitume) gravée sur une stèle discoïdale porte la date de 1628. Ce qui correspond à la date de création du cimetière.

Équipements

[modifier | modifier le code]- Enseignement

La commune dispose d'une école primaire.

Personnalités liées à la commune

[modifier | modifier le code]Pierre Lafitte, né en la maison Salaberria le , fils de Joseph, brigadier des douanes, et Maris Viela, ordonné prêtre en 1923 et décédé à Bayonne le , est un écrivain français de langue basque, connu pour ses études sur la littérature en basque, spécialement la populaire. Il a été fondateur et directeur des revues Herria (« Pays ») (1944) et Aitzina (« En avant »). Il a été le précurseur du premier groupe lié au nationalisme basque en Pays basque français, appelé « eskualerriste ».

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes et cartes

[modifier | modifier le code]- Notes

- ↑ Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- ↑ Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- ↑ Le Pays basque comprend sept provinces dont trois au nord qui forment le pays basque français : le Labourd, la Soule et la Basse-Navarre.

- ↑ Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[22].

- ↑ Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- ↑ La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- ↑ Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

- Cartes

- ↑ « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune de Louhossoa », sur geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ « ZNIEFF de type II sur la commune de Louhossoa », sur geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- ↑ « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le ).

Références

[modifier | modifier le code]- ↑ Gentilé sur habitants.fr

- Euskaltzaindia - Académie de la langue basque

- Insee, « Métadonnées de la commune de Louhossoa ».

- ↑ Stephan Georg, « Distance entre Louhossoa et Pau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ Stephan Georg, « Distance entre Louhossoa et Bayonne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ Stephan Georg, « Distance entre Louhossoa et Cambo-les-Bains », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Communes les plus proches de Louhossoa », sur villorama.com (consulté le ).

- ↑ Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 22.

- ↑ Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 25.

- ↑ « Toponymes », sur le site de l'Académie de la langue basque (consulté le ).

- ↑ (eu) Euskal Herriko udalerrien zerrenda alfabetikoa (Liste alphabétique des communes du Pays basque).

- ↑ Lapurdi Garaia (-a) (Lapurdi) : toponymes sur le site de l'Académie de la langue basque.

- ↑ Carte IGN sous Géoportail

- ↑ Notice du Sandre sur Louhossoa

- ↑ « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (ORACLE) en Nouvelle-Aquitaine. » [PDF], sur haute-vienne.chambre-agriculture.fr, (consulté le ), p. 2.

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Orthodromie entre Louhossoa et Espelette », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Espelette » (commune d'Espelette) - fiche climatologique - période 1991-2020 », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Espelette » (commune d'Espelette) - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.fr, (consulté le ).

- ↑ Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- ↑ « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Louhossoa », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- ↑ « site Natura 2000 FR7200759 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- ↑ « site Natura 2000 FR7200786 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- ↑ « site Natura 2000 FR7200758 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- ↑ « Liste des ZNIEFF de la commune de Louhossoa », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- ↑ « ZNIEFF le « massif du Baigura » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- ↑ « ZNIEFF le « réseau hydrographique des Nives » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Bayonne (partie française) », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Louhossoa », sur Géorisques (consulté le ).

- ↑ BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le ).

- ↑ « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- ↑ « Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le ).

- ↑ « Réglementation-usages du feu à l’air libre - obligations légales de débroussaillement - département 64 », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr date=16 septembre 2022 (consulté le ).

- ↑ « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- ↑ « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- ↑ « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Louhossoa », sur georisques.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le ).

- ↑ « Sols argileux, sécheresse et construction », sur ecologie.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ Paul Raymond, Dictionnaire topographique Béarn-Pays basque

- ↑ Titres de Louhossoa - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- ↑ Manuscrits du XVIIe et du XVIIIe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- ↑ Pierre Lhande, Dictionnaire basque-français, 1926

- ↑ Philippe Veyrin, Les Basques : de Labourd, de Soule et de Basse-Navarre, leur histoire et leurs traditions, Grenoble, Arthaud 1947, réédition 1975, , 366 p. (ISBN 978-2-7003-0038-3 et 2-7003-0038-6), page 185

- ↑ Philippe Veyrin, Les Basques, Arthaud 1975, , 366 p. (ISBN 978-2-7003-0038-3, LCCN 76466747), page 187.

- ↑ Archives nationales, AF II 133/1014, citées par Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque IV : Révolution de 1789, t. 4, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 432 p. (ISBN 2913156460 et 9782913156463, OCLC 492295167), p. 300.

- ↑ Le maire et l'officier municipal de Capbreton demandèrent des consignes aux Représentants du peuple par un courrier (texte transcrit par P. Haristoy, Les Paroisses du Pays basque pendant la période révolutionnaire, Pau, Vignancour, 1895-1901, pages 256-257) du 24 ventôse an II () pour les 229 détenus sous leur responsabilité :

« 1°) Combien de pain à donner à chaque homme (nous n'avons pas de pain, si ce n'est de la méture) ?

2°) Pouvons-nous consentir à ce qu'ils s'achètent du vin ou autres provisions ?

3°) Nous t'observons que nous n'avons point de viande ;

4°) Pouvons-nous leur permettre d'avoir de la lumière, la nuit, dans un fanal ?

5°) Pouvons-nous permettre qu'ils aient leurs matelas ou paillasses ? Nous leur avons fait porter de la paille pour coucher ;

6°) Pouvons-nous permettre qu'ils sortent deux à deux pour laver leur linge ?

7°) S'il y a des malades, sommes-nous autorisés à les faire sortir de la maison de réclusion pour les traduire dans d'autres pour les faire traiter ? » - ↑ Archives nationales, F11/394, 18 vendémiaire an III (9 octobre 1794), citées par Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque IV : Révolution de 1789, t. 4, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 432 p. (ISBN 2913156460 et 9782913156463, OCLC 492295167), p. 309.

- ↑ Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, année 1935, pages 67 à 70, et Les paroisses du Pays basque, page 263, Gure Herria, années 1930-1932 - Sources citées par Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque IV : Révolution de 1789, t. 4, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 432 p. (ISBN 2913156460 et 9782913156463, OCLC 492295167), p. 310.

- ↑ Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ Ministère de la Culture, base Palissy - Notice sur la cloche du XVIIIe siècle

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :