Montiers-sur-Saulx

| Montiers-sur-Saulx | |

L'hôtel de ville. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Meuse |

| Arrondissement | Bar-le-Duc |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Portes de Meuse (siège) |

| Maire Mandat |

Didier Grosjean 2020-2026 |

| Code postal | 55290 |

| Code commune | 55348 |

| Démographie | |

| Gentilé | Monastériens[1] |

| Population municipale |

366 hab. (2022 |

| Densité | 8 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 31′ 54″ nord, 5° 16′ 08″ est |

| Altitude | Min. 256 m Max. 398 m |

| Superficie | 45,92 km2 |

| Type | Commune rurale à habitat dispersé |

| Unité urbaine | Hors unité urbaine |

| Aire d'attraction | Hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Ligny-en-Barrois |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Montiers-sur-Saulx est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

Géographie

[modifier | modifier le code]Localisation

[modifier | modifier le code]La commune fait partie de la Communauté de communes Haute Saulx et Perthois-Val d'Ornois dont elle est le siège. L'altitude moyenne est de 327 mètres.

Communes limitrophes

[modifier | modifier le code]Hydrographie

[modifier | modifier le code]La commune est dans la région hydrographique « la Seine de sa source au confluent de l'Oise (exclu) » au sein du bassin Seine-Normandie. Elle est drainée par la Saulx et divers autres petits cours d'eau[2],[Carte 1].

La Saulx, d'une longueur de 115 km, prend sa source dans la commune de Germay et se jette dans la Marne à Vitry-le-François, après avoir traversé 39 communes[3]. Les caractéristiques hydrologiques de la Saulx sont données par la station hydrologique située sur la commune. Le débit moyen mensuel est de 1,37 m3/s[Note 1]. Le débit moyen journalier maximum est de 18,4 m3/s, atteint lors de la crue du . Le débit instantané maximal est quant à lui de 22 m3/s, atteint le même jour[4].

-

La Saulx.

-

Réseau hydrographique de Montiers-sur-Saulx.

Climat

[modifier | modifier le code]En 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[5]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver[6].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,7 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,5 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 095 mm, avec 14,5 jours de précipitations en janvier et 10,1 jours en juillet[5]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Chevillon_sapc », sur la commune de Chevillon à 10 km à vol d'oiseau[7], est de 11,1 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 982,1 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 40,6 °C, atteinte le ; la température minimale est de −17,4 °C, atteinte le [Note 2],[8],[9].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[10]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[11].

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Typologie

[modifier | modifier le code]Au , Montiers-sur-Saulx est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[12]. Elle est située hors unité urbaine[13] et hors attraction des villes[14],[15].

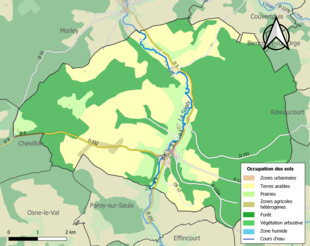

Occupation des sols

[modifier | modifier le code]L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (58,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (58,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (57,6 %), terres arables (30,6 %), prairies (9,7 %), zones agricoles hétérogènes (0,8 %), zones urbanisées (0,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,7 %)[16]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Toponymie

[modifier | modifier le code]Le nom de la localité est attesté sous les formes Mons-supra-Saltum (1135) ; Monasterium-super-Saux (1230) ; Mostiers (1255) ; Moustier, Moustier-sur-Saut (1266) ; De Monasteriis-supra-Salecum (1402) ; Monstier-sur-Saulx (1579) ; Monasterium-super-Saltum (1707) ; Monasterium-ad-Saltum (1707) ; Monasterium-supra-Saltum (1749) ; Monasterium (1778)[17].

De l'oil monstier , montié « monastère », d'abord au singulier, puis au pluriel[18].

La Saulx est une rivière française. Affluent droit de la Marne et donc sous-affluent de la Seine, la Saulx prend sa source à Germay (Haute-Marne) et se jette dans la Marne à Vitry-le-François.

Histoire

[modifier | modifier le code]

Politique et administration

[modifier | modifier le code]Liste des maires

[modifier | modifier le code]Population et société

[modifier | modifier le code]Démographie

[modifier | modifier le code]L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[20]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[21].

En 2022, la commune comptait 366 habitants[Note 3], en évolution de −9,41 % par rapport à 2016 (Meuse : −4,4 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Économie

[modifier | modifier le code]À la suite de l'adoption en 2006 par le parlement d'une loi sur les déchets nucléaires, l'ANDRA étudie, sur une zone de 28 km2 dont la commune fait partie, la faisabilité d’un site de stockage qui pourrait être créé dans une zone de 200 km2 autour de Bure.

Culture locale et patrimoine

[modifier | modifier le code]Lieux et monuments

[modifier | modifier le code]

- L'église Saint-Pierre-ès-Liens ou Saint-Pierre-aux-Liens : elle fut bâtie en 1841 en remplacement d'un précédent édifice du XIVe siècle. Construit par un entrepreneur de Bovée-sur-Barboure, l'édifice est en pierre de taille, doté de 19 fenêtres éclairant ses trois nefs. Elle abrite notamment un lutrin finement sculpté par un artisan de Joinville, une chaire à prêcher en fonte, avec abat-voix en chêne, deux tableaux, Saint Bernard inspiré et L’Annonciation. L'église fut bénie par l’évêque de Verdun en 1841, puis consacrée en 1949 par Mgr Petit, évêque de Verdun[24].

- La tour de l'ancien château : le château fut construit en 1302 par Anselme sire de Joinville. Henri II, roi de France, y coucha le , ainsi que François de Guise.

- L'ancienne abbaye cistercienne d'Écurey

Inscrit MH (1993)[25], fondée en 1144 grâce à Geoffroy III de Joinville par une communauté de moines venus de l'abbaye des Vaux. Malgré des destructions importantes au Moyen Âge et de nombreux problèmes de gestion à la Renaissance, l'abbaye persiste jusqu'à la Révolution française qui la supprime. La plus grande partie de l'abbaye, vendue comme bien national, est transformée en fonderie, dont les bâtiments sont

Inscrit MH (1993)[25], fondée en 1144 grâce à Geoffroy III de Joinville par une communauté de moines venus de l'abbaye des Vaux. Malgré des destructions importantes au Moyen Âge et de nombreux problèmes de gestion à la Renaissance, l'abbaye persiste jusqu'à la Révolution française qui la supprime. La plus grande partie de l'abbaye, vendue comme bien national, est transformée en fonderie, dont les bâtiments sont  Inscrit MH (2013)[26].

Inscrit MH (2013)[26]. - La chapelle Saint-Nicaise, construite en 1900 d'Écurey.

- La chapelle Saint-Sébastien, construite en 1632 au cimetière.

- La chapelle de Lahaye, vers le XVe siècle.

- Cheminée géodésique.

Personnalités liées à la commune

[modifier | modifier le code]Alors qu'il était maire de la commune, vers 1862, le journaliste et folkloriste Emmanuel Cosquin effectua à Montiers-sur-Saulx, avec l’aide de ses sœurs, une des premières collectes de contes en France. Il en tira un important travail de recherche comparative, publié entre 1876 et 1881 dans la revue Romania.

Héraldique, logotype et devise

[modifier | modifier le code]Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Emmanuel Cosquin, Contes, Éditions Philippe Picquier, 2003. Préface de Nicole Belmont.

- Reprise partielle (sans les commentaires) dans : Emmanuel Cosquin, Contes de Lorraine, Collecte choisie par Françoise Morvan et présentée par Nicole Belmont, Rennes, Éditions Ouest-France, 2012.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Les moyennes interannuelles (écoulements mensuels) ont été calculées le 21/05/2024 à 02:00 TU à partir des 315 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du 01/11/1997 au 01/04/2024.

- ↑ Les records sont établis sur la période du au .

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

Cartes

[modifier | modifier le code]- ↑ « Réseau hydrographique de Montiers-sur-Saulx » sur Géoportail (consulté le 9 juin 2024).

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

[modifier | modifier le code]- ↑ https://www.habitants.fr/meuse-55

- ↑ « Fiche communale de Montiers-sur-Saulx », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines dans le bassin Seine-Normandie (consulté le ).

- ↑ Sandre, « la Saulx »

- ↑ « Station hydrométrique H5102040 », sur l'Hydroportail, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Montiers-sur-Saulx et Chevillon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Chevillon_sapc », sur la commune de Chevillon - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Chevillon_sapc », sur la commune de Chevillon - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. », sur drias-climat.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ Insee, « Métadonnées de la commune de Montiers-sur-Saulx ».

- ↑ « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Insee, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- ↑ Félix Liénard, Dictionnaire topographique de la France : Dictionnaire topographique du département de la Meuse, vol. 1, Paris, Impr. nationale, , p. 155.

- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Genève, Droz, , p. 1516.

- ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ Site du diocèse de Verdun

- ↑ « Ancienne abbaye d'Ecurey », notice no PA00125531, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Anciennes fonderies d'Ecurey », notice no PA55000039, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.