Musique byzantine

On appelle musique byzantine (en grec moderne : Βυζαντινή Μουσική) la musique profane et religieuse composée dans le cadre de l’Empire byzantin. Elle consistait en chants ou hymnes accompagnant des textes grecs utilisés pour le cérémonial de la cour, lors de festivals ou à l’occasion de cérémonies religieuses. Cette dernière forme est la mieux connue de nos jours, car les différentes traditions orthodoxes contemporaines continuent à s’identifier avec leur héritage byzantin, utilisant encore des livres de chants traditionnels comme les stichères, réunis dans le sticharion, et le irmologion. En effet, la musique byzantine ne disparut pas avec la chute de Constantinople en 1453, mais se perpétua sous l’administration ottomane. Au cours de la période de déclin de l’Empire ottoman au XIXe siècle, les églises des diverses nations émergentes des Balkans se proclamèrent « autocéphales », c’est-à-dire ne relevant plus du patriarcat œcuménique. Dans ce contexte, les chants religieux utilisés dans ce qui était devenu l’Empire ottoman, la Bulgarie et la Grèce plongeaient leurs racines dans la tradition byzantine, alors que celle qui se développa au sein du patriarcat pendant la période ottomane fut souvent considérée comme « post-byzantine ». C’est pourquoi ce que l’on appelle musique byzantine de nos jours se réfère aux traditions musicales religieuses de différents peuples de la Méditerranée et du Caucase sans se limiter à ce qu’elle fut au temps de l’Empire byzantin.

Le , le chant byzantin, ou art psaltique, est inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco[1].

Historique de la musique religieuse

[modifier | modifier le code]Du IVe siècle au VIIIe siècle

[modifier | modifier le code]

La tradition du chant liturgique oriental s’est développée dans les régions de l’Empire byzantin où le grec était parlé depuis la fondation de Constantinople en 330 jusqu’à sa chute en 1453. Elle révèle une origine composite s’appuyant sur les traditions musicales de l’ancienne Grèce, de la Syrie et du Judaïsme hellénisant. On doit son origine à la fois à la psalmodie des premières communautés des déserts d’Égypte et de Palestine du IVe siècle au VIe siècle, ainsi qu’à l’apparition des premières cérémonies religieuses dans les villes chrétiennes d’Alexandrie, d’Antioche et d’Éphèse[2]. Dans les deux cas, le Livre des Psaumes de l’Ancien Testament servait d’accompagnement musical aux services religieux. Toutefois, dans les monastères, les psaumes étaient chantés par un soliste selon l’ordre du Livre des Psaumes pendant que les moines méditaient en silence sur le sens des paroles. Dans les villes, au contraire, les psaumes étaient choisis en fonction d’une célébration ou du moment du jour et on mettait l’accent sur la participation de tous les fidèles. Un soliste entonnait le psaume et la congrégation chantait le refrain après les versets du psaume[3].

Les principaux compositeurs de musique sacrée de l’époque pré-byzantine furent : Clément d'Alexandrie (théologien, Père de l’Église, 170—220), Justinien (philosophe et martyr) et Méthode (martyr en 312)[4].

Du IVe siècle au VIIIe siècle, avec la consécration du christianisme comme religion officielle (379) et les premiers conciles œcuméniques, la liturgie se consolida et de nouvelles hymnes furent composées mais demeuraient chantées sur les mélodies anciennes. Jusque-là, toute la congrégation participait au chant. Avec la rédaction de nouvelles hymnes, il devint impossible pour la congrégation de mémoriser tous les nouveaux textes et des chœurs firent leur apparition dont le rôle cependant était d’entrainer la foule dans le chant des répons. Nous connaissons quelques compositeurs de l’époque comme Synésios de Cyrène (370-413), Grégoire de Nizance (mort en 389) et Anatole, patriarche de Constantinople (mort 458)[5].

Les IVe siècle et Ve siècle virent l’émergence de plusieurs mouvements hérétiques qui utilisèrent la musique pour produire des hymnes traduisant leurs propres convictions. En réaction, et dans la foulée du Concile de Chalcédoine(451), on vit évoluer le genre qui atteint son âge d’or au VIe siècle chez les orthodoxes. Les compositeurs cessèrent progressivement d’imiter le mètre classique en faveur d’une nouvelle forme basée sur un schéma de syllabes accentuées se répétant de verset en verset. Au début, seules les hymnes qui avaient leur source dans l’Écriture étaient permises comme le Magnificat, le Chant de Syméon, les Psaumes, les cantiques de l’Ancien Testament, etc. Progressivement, on en arriva à la production d’hymnes imitant le style métrique et musical des hymnes hérétiques qui accompagnaient les grandes processions dans les rues et les places publiques plutôt que dans les églises[6].

Durant la deuxième partie du VIe siècle, on assista à une modification de l’architecture religieuse due au déplacement de l’autel servant à la préparation de l’Eucharistie qui se transporta du chœur vers une pièce spécialement réservée, la prothesis (πρόθεσις). De nouveaux chants durent être composés pour la procession pendant laquelle on apportait ce qui était nécessaire à la partie proprement Eucharistie de la liturgie. On attribue à l’empereur Justin II (565-578) la composition du chant de procession « Οι τά χερουβιμ » qui accompagnait cette procession. Avec cette modification vint également la dramaturgie des trois portes dans l’écran qui séparait le bema (sanctuaire où seuls pouvaient pénétrer les prêtres) et la nef où étaient réunis les fidèles. Ouvertes et fermées durant la cérémonie, ces écrans furent remplacés hors de Constantinople par l’iconostase des églises orthodoxes. Au cours de cette période, de nouveaux genres de mélodies firent leur apparition comme les troparia (en grec : τροπάρια, singulier : troparion, τροπάριον), hymne courte d’une seule ou de quelques strophe, attestée dès le IVe siècle; tel un refrain interpolé entre les versets d’un psaume, il avait la même fonction que l’antienne dans le plain-chant occidental. Le troparion le plus simple était probablement le mot « Alleluia »[7].

Sous l’influence de Romain le Mélode se développèrent les kontakia (en grec : κοντάκια , singulier : kontakion, κοντάκιον), genre d’homélie probablement originaire de Syrie et célébrant la vie de certains saints, les grands évènements du calendrier liturgique ou autres sujets sacrés. Chanté par un chantre (psaltes), il consistait en une introduction (prooimion) suivi d’un certain nombre de strophes (oikoi) liées par un acrostiche. Chaque kontakion débutait par une strophe modèle (heirmos) qui indiquait la mélodie et le schéma syllabique [8],[9]. Leur mélodie demeurait cependant relativement simple. Pendant cette période, cette musique religieuse se répandit en Europe où elle devait donner naissance au chant grégorien[10],[11],[12].

Le plus grand compositeur de l’époque fut Romain le Mélode (Ve siècle-VIe siècle, auteur du kontakion Akathistos, dédié à la Vierge Marie; on dit qu’il composa plus de 1000 kontakia dont une soixantaine survivent aujourd’hui. il faut également mentionner Andreas le Crétois (660-740) et Sergios, patriarche de Constantinople (mort en 638)[13],[14].

Du VIIIe siècle au XIe siècle

[modifier | modifier le code]

Cette période fut la plus productrice et la plus innovatrice de la musique religieuse byzantine. Elle coïncida avec une période particulièrement riche dans les arts, la littérature et la musique laïque. Au IXe siècle apparaissent dans les monastères les premiers manuscrits de chants byzantins. Jusque-là les hymnes se transmettaient de façon orale et déjà au VIIe siècle, saint Isidore de Séville se lamentait de la perte de certains airs vu l’impossibilité où l’on était de transcrire leur mélodie. Il faudra toutefois attendre jusqu’à la fin du XIIe siècle pour qu’un système de notation byzantine, que l’on connait aujourd’hui comme la notation ronde ou byzantine fasse son apparition, remplaçant le système originel où le chanteur devait interpréter la notation très simple utilisée en appliquant certaines règles, un peu comme un système de sténographie[15].

Saint Jean Damascène (vers 676 - 749), à la fois théologien et hymnographe, fut celui qui libéra véritablement la musique religieuse de la musique profane et inventa un système de notes qui conduisit au oktoichos (huit sons) encore utilisé de nos jours[16]. On lui doit également la généralisation du kanon (règle) qui devait se substituer au kontakion, genre musical créé par l’hymnographe André de Crète (vers 640 – 760).

Encore utilisé de nos jours dans les Églises orientales, le kanon comporte neuf odes, appelées parfois cantiques ou chants, fondées sur les cantiques bibliques. La plupart de ces chants sont extraits de l'Ancien Testament mais les odes finales proviennent du Magnificat et du Bénédictus que l’on trouve dans le Nouveau Testament. Chaque canon développe un thème particulier, tel que la repentance ou la glorification d'un saint. Chaque ode consiste en un troparion appelé heirmos, suivi de trois ou quatre autres troparia de textes différents mais de même métrique et musique. Les neuf hermoi suivant une métrique différente, les kanons contiennent ainsi neuf mélodies différentes[16]. Les premiers exemples connus furent composés par Sophrone, patriarche de Jérusalem, dès le VIe siècle. Après les réformes apportées par le concile Quinisexte de 692, des moines du monastère de Mar Sava continuèrent cette œuvre sous André de Crête (vers 660 – vers 714).

Au cours du IXe siècle, les moines du monastère du Stoudion procédèrent à une réforme des mélodies contenues jusque-là dans le tropologion et le remplacèrent par deux nouveaux livres de chant avec notes, le heirmologion et le sticherarion. Le sticherarion comprenait le menaion (le cycle fixe entre septembre et aout), le triodion et le pentekostarion (cycle mobile de la Semaine sainte) ainsi que le octoechos (hymnes pour la semaine ordinaire), volumineux livre de chants apparu au milieu du Xe siècle et contenant plus de mille troparia. Comparé aux précédents troparia, non seulement ces livres contenaient-ils la notation musicale, mais incluaient également diverses traditions locales, si bien que seule une partie du répertoire était utilisé durant le service divin.

L’abondance de ces nouveaux textes fit que l’intérêt se tourna vers la mélodie. Pendant cette période, la psalmodie et l’hymnodie byzantines s’écrivaient sur les huit modes de la musique ecclésiastique ou oktoechos à l’époque similaire pour les Latins, les Grecs et les Slaves [17]. Saint Jean Damascène mit en valeur plusieurs caractéristiques de la musique religieuse monodique en créant une nouvelle formule mélodique pour les psaumes (melismatiki[N 1]), ainsi qu’un nouveau genre de notation pour les textes et la mélodie[18].

Parmi les autres mélodistes de l’époque, on peut citer saint Côme de Maïouma (vers 675 – vers 760), Théophane le Studite (759-826), Théophane Graptos (759 – après 842), le patriarche Sofrone de Jérusalem (vers 550 – 638 ou 639), sœur Kassiane, saint Méthode (mort en 846), saint Joseph le Studite (mort en 883), Métrophane de Smyrne (mort vers 910), le patriarche Photios (vers 810/820 – 893), l’empereur Léon VI le Sage (886-916) et l’empereur Constantin VII Porphyrogénète (917-956) [19].

Du XIe siècle à 1453

[modifier | modifier le code]Au cours de ces trois cents ans, la musique byzantine demeura strictement encadrée dans des paramètres rigides. Ce n’est que vers la fin de cette période que de nouveaux compositeurs mirent l’accent sur l’embellissement des mélodies originelles et la création de nouvelles dans un style très orné. Ce fut l’œuvre des Maïstores (maitres) dont le plus célèbre fut saint Jean Coucouzèle (actif au XIIIe siècle), d’abord chantre à la cour impériale, puis moine du Mont Athos. Théoricien de la musique liturgique, il est à l’origine de deux grandes réformes : l’introduction de la polyphonie (chant kalophonique ou « chant qui sonne bien ») et la réforme de l'ancien système de notation byzantine; de plus, il introduisit des intonations bulgares dans la musique byzantine. Il est considéré comme le plus grand théoricien de la musique byzantine après saint Jean Damascène[20],[21].

De 1453 aux années 1810-1820

[modifier | modifier le code]L’année 1453 est considérée par maints auteurs comme marquant la fin de la musique religieuse byzantine originale, la production hymnodique de la période ottomane étant vue comme le résultat de greffes, étrangères à ce qui avait été l’esprit et l’évolution de la musique du Moyen-Âge. En fait, on peut y retrouver un curieux mélange de conservatisme et d’élasticité où l’ancien et le moderne se côtoient dans le répertoire musical, un « libéralisme artistique allant de concert avec un respect pour la tradition »; on parle ainsi de l’apparition d’un style néo-hellénique[22]. C’est aussi l’époque où la production s’étend pour ne plus comprendre seulement Constantinople, mais aussi le Mont Athos, Chypre, la Crète, la Serbie et la Moldavie.

L’une des figures les plus controversées de l’époque fut le Crétois Ioannes Plousiadenos (né vers 1429 – 1500). Poète, théologien, calligraphe, chanteur, diplomate, scribe et prêtre, il fut d’abord anti-unioniste. Il vécut vingt ans en Italie (1472– vers 1492, 1497–1498) après le Concile de Ferrare-Florence où il devint l’un des partisans de l’union avant d’être nommé évêque catholique romain de Méthone, sous le nom de Joseph. Il écrivit entre autres deux kanons, l’un glorifiant le théologien catholique Thomas d’Aquin, l’autre modelé sur le style mélodique de Jean Damascène, intitulé « Kanon pour le huitième concile œcuménique qui s’assembla à Florence », contenu qui le fit rejeter par l’Église grecque. Il tenta également d’introduire la polyphonie en usage en Occident dans l’Église orthodoxe composant deux chants de communion (koinonika) à cet effet. Ces efforts s’avérèrent un échec et ce n’est que des décennies plus tard que celle-ci fera son apparition dans la musique religieuse rompant ainsi avec des siècles de tradition monodique, la première mention de cette nouveauté étant faite en 1584 par un voyageur allemand, Martin Crusius[23].

De la chute de Constantinople à la Révolution grecque, on peut considérer l’évolution de la musique religieuse comme se répartissant en cinq périodes[24] :

- De 1453 à 1580 on note un intérêt renouvelé pour les formes traditionnelles de la musique, la multiplication des centres de copie hors de la capitale et un nouvel intérêt pour les discussions théoriques.

- De 1580 à 1650, la tendance est à l’innovation et à l’expérimentation sous l’influence de traditions musicales étrangères; les chants kalophoniques deviennent dominants et la composition de chants sacrés devient un art en soi.

- De 1650 à 1720, l’éducation musicale se généralise dans de nombreux centres et des partitions musicales élaborées font leur apparition, lesquelles deviennent des objets de collection. Les musiciens de l’époque embellissent et ornent les chants et hymnes anciens qui exigent de plus en plus de prouesse vocale des chanteurs.

- De 1720 à 1770 on assiste à de nouvelles expérimentations en matière de notation musicale, un intérêt renouvelé dans les hymnes anciens, la production de nombreux manuscrits musicaux et de volumineuses anthologies incorporant plusieurs siècles de production musicale.

- De 1770 à 1810, la composition musicale pour les églises se multiplie et Constantinople s’affirme comme endroit privilégié où les musiciens professionnels règnent sur la composition, la théorie et l’exécution. Les initiatives se poursuivent, visant à améliorer la notation musicale, de nouveaux genres de chants font leur apparition, on réorganise les anciens livres de musique et des éléments étrangers ou externes à la musique religieuse y font leur apparition.

Avec 1820 et l’apparition de la musique imprimée se termine la longue tradition de la copie manuelle des manuscrits.

Les réformes de l’école de Chrysanthos

[modifier | modifier le code]La décennie 1810-1820 vit une réforme en profondeur de la notation musicale religieuse, due à trois personnalités : Chrysanthos de Madytos (vers 1770 – 1846), Grégoire le Protopsaltes (vers 1778 – vers 1821) et Chourmouzios l’Archiviste.

Au début du XIXe siècle les symboles musicaux servant à la musique byzantine étaient devenus tellement complexes et techniques que seuls des chanteurs de grand talent parvenaient à les maitriser. Les trois réformateurs le simplifièrent en créant un système musical néo-byzantin, encore en vigueur dans l’Église grecque orthodoxe.

Poète, chantre, archimandrite et archevêque, né à Madytos, Chrysanthos fut le grand responsable de cette réforme au sein de la Nouvelle école de musique du patriarcat. Parlant latin et français, il était familier avec les musiques européennes et arabes. À la fois compositeur et pédagogue, il était persuadé de la nécessité de simplifier le système de notation existant et inventa à cette fin un système monosyllabique pour la portée basé sur le système européen « do-ré-mi… » en utilisant les sept premières lettres de l’alphabet grec :

ΠΑ-ΒΟΥ-ΓΑ-ΔΙ-ΚΕ-ΖΩ-ΝΗ = RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO [25].

Il introduisit également de nouveaux procédés de modulation et d’altération chromatique tout en abolissant certains symboles utilisés pour la notation. Un large répertoire d’odes et d’hymnes devint ainsi disponible pour des chantres qui ne connaissaient pas le contenu mélodique des anciens caractères.

Cette approche révolutionnaire lui valut d’être exilé à Madytos par le patriarche de Constantinople. Il y persévéra dans son approche pédagogique, réalisant que grâce à la nouvelle notation, les élèves pouvaient apprendre en une année ce qui exigeait auparavant dix ans d’efforts. Exonéré par le Saint Synode, il s’adjoignit le concours de Grégoire le Protopsaltes (Premier chantre) et de Chourmouzios l’Archiviste et les trois enseignèrent à la troisième École patriarcale de musique fondée en 1815. Le résultat de ses recherches fut publié pour la première fois à Paris en 1821, suivi onze ans plus tard d’un traité plus complet, la « Grande théorie de la musique » dans lequel les trois réformateurs exposaient en première partie leurs théories et nouvelle méthode de notation[26].

En 1820, un de leurs étudiants, Pierre Ephésios, publia une version imprimée de l’Anastasimatarion et du Syntomon Dozastarion de Petros Peloponnesios, lesquels avec d’autres textes devaient former à partir de 1830 la tradition musicale officielle de l’Église grecque orthodoxe[27].

Du XIXe siècle à aujourd’hui

[modifier | modifier le code]L’arrivée des partitions musicales imprimées eut pour effet de standardiser le répertoire tant en Grèce continentale que sur le Mont Athos. Les chants les plus populaires des grands maitres des XVIIIe siècle et XIXe siècle furent inclus dans diverses anthologies de même que des chants inspirés de musiques occidentales. Conservateur, le Mont Athos tenta de résister à ces influences modernistes mais dut capituler surtout après l’arrivée massive de moines en provenance de Russie vers 1917. Au cours de la décennie suivante, ce sera au tour de réfugiés en provenance d’Asie d’entrer au Mont Athos et de contrebalancer l’influence russe[28].

Au XXe siècle, Simon Karas (1905-1999) se mit à colliger le plus de matériel possible pour restaurer ce qui semblait être une tradition en voie de disparition[29]. Son travail fut poursuivi par Lycourgos Angelopoulos et d’autres psaltai (chantres). Deux principaux styles d’interprétation se sont développés: le style hagioritique, plus simple, utilisé principalement dans les monastères, et le style patriarcal, plus élaboré, utilisé dans les églises paroissiales.

Caractéristiques de la musique religieuse byzantine

[modifier | modifier le code]

Bien qu’elle ait évolué au cours des siècles, la musique de l’Église orthodoxe a conservé un certain nombre de caractéristiques :

- Il s’agit d’une musique modale, c’est-à-dire que chaque pièce est sans modulation harmonique et s’inscrit dans un cadre modal fixe. En Occident, la pratique modale ancienne a été abandonnée à la fin de la Renaissance pour laisser place au système tonal fondé sur deux modes exclusifs — les modes majeur et mineur. La musique byzantine pour sa part se base sur l’emploi de huit modes appelés echos (grec ancien : ἦχος, echos, « son », pl. grec ancien : ἦχοι, echoi) désignant l’échelle musicale qui définit des catégories de mélodies.

- L’accordage se fait de façon naturelle, c’est-à-dire en se basant sur l’ondulation harmonique; par conséquent tous les tons ne sont pas égaux.

- La musique religieuse demeure monodique ou monophonique, qu’elle soit chantée par un chantre ou par un chœur. L’« ison » ou note continue de la basse est le seul accompagnement de la musique byzantine. Il révèle et souligne la base du mode de la mélodie et lui donne une couleur modale précise[30].

- La musique demeure a capella, c’est-à-dire limitée à la voix humaine; les instruments ne sont normalement pas utilisés dans une église[31].

- Le système de notation de la musique byzantine (voir illustration), appelé « psaltique », est composé de signes descriptifs, les « neumes » lesquels, situés au-dessus du texte donnent aux syllabes l’intonation et l’expression qui leur conviennent. Contrairement aux notes occidentales ayant une valeur fixe, les notes byzantines ont une valeur relative, c’est-à-dire qu’elles n’ont de sens que les unes par rapport aux autres[30].

La musique non religieuse

[modifier | modifier le code]

Si la musique religieuse byzantine nous est relativement bien connue, nous avons beaucoup moins d’information sur la musique non religieuse ou séculière. Toutefois, celle-ci jouait un rôle important dans la vie de l’empire et accompagnait les productions théâtrales, les pantomimes, les ballets, les banquets, les festivals, les jeux et les nombreuses cérémonies de la cour impériale. En dépit de son importance, elle était souvent dénoncée comme « profane » et « lascive » par les autorités ecclésiastiques[32].

Un genre très utilisé, se situant entre le chant liturgique et le cérémonial de cour était les polychronia (πολυχρονία) et les acclamations (ἀκτολογία)[N 2]. Les acclamations étaient de rigueur lors de l’entrée de l’empereur aux réceptions de la cour, à l’hippodrome ou à la cathédrale. Elles diffèrent des polychronia, éloges solennels célébrés dans les Églises d'Orient pour les autorités civiles auxquelles répondent un chœur suivant des formules traditionnelles comme « Protège-nous, Seigneur » (κύριε σῶσον) ou « Aie pitié de nous, Seigneur » (κύριε ἐλέησον). Certains de ces éloges sont encore utilisés lors des « ecténies » ou litanies chantées par un diacre avec répons par le chœur dans des liturgies ou cérémonies orthodoxes aujourd’hui.

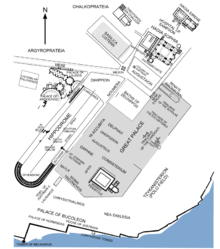

Notre principale source pour les cérémonies de la cour est une compilation incomplète remontant au Xe siècle et mettant en ordre les différents chapitres du traité Περὶ τῆς Βασιλείου Τάξεως ("Des cérémonies impériales") attribué à l’empereur Constantin VII, mais compilé par différents auteurs qui y ont ajouté des cérémonies de leur choix[33]. Dans sa forme incomplète, les chapitres 1 à 37 du Livre I décrivent les processions et cérémonies liées à diverses fêtes religieuses comme l’Élévation de la croix, Noël, l’Épiphanie, le dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint, Pâques et l’Ascension, de même que pour la fête de divers saints comme saint Dimitri, saint Basile, etc., alors que les chapitres 38 à 83 décrivent des cérémonies civiles ou des rites de passage comme les couronnements, mariages, naissances, funérailles ou la célébration de triomphes militaires[34].

Ces rituels décrivent la progression des processions entre les différentes églises de Constantinople et le palais impérial[35], les arrêts en cours de routes ainsi que les acclamations rituelles des différents participants dont les ministres, membres du Sénat, chefs des partis Verts (Prasinoi) et Bleus (Venetio) de l’Hippodrome[N 3].

Les chapitres suivants (chapitres 84-95) sont tirés du manuel de Pierre le Patrice (VIe siècle et décrivent diverses cérémonies comme la nomination de certains fonctionnaires (84, 85), l’investiture pour certains emplois (86), la réception d’ambassadeurs étrangers et la proclamation d’un empereur d’Occident (87, 88), la réception des ambassadeurs perses (89, 90), l’anagorevseis de certains empereurs (91-96), la nomination du président du Sénat (proedros) (97). Ce rituel de cour ne décrit pas seulement les mouvements des participants qu’ils soient à pied, à cheval ou en bateau, mais également leurs costumes et la personne qui doit faire certaines acclamations. L’empereur y joue souvent le rôle du Christ et le palais impérial y est également utilisé pour des célébrations à caractère religieux, mêlant ainsi le sacré et le profane. Le livre II, moins normatif et non copié sur des sources anciennes, décrit plutôt diverses cérémonies en vigueur à l’époque de sa composition telles que les réceptions impériales de la renaissance macédonienne.

Instruments de musique

[modifier | modifier le code]-

« Mosaïque des musiciennes” (fin du IVe siècle montrant l’orgue, l’aulos et la lyre (Villa byzantine de Maryamin, Syrie)

-

Plus ancienne reproduction connue d’une lyre byzantine (coffret en ivoire byzantin, 900-1100). Musée national de Florence

-

Garçon jouant de l’aulos, 460 av. J.-C., musée du Louvre.

Dans son lexique des instruments de musique, le géographe persan du IXe siècle, Ibn Khurradhbib (mort 911), mentionne quatre types d’instruments byzantins : la lyre (lūrā, en grec : Βυζαντινή Λύρα), l’orgue (urghun), le shilyani (probablement un genre de lyre ou de harpe) et le salandj (probablement un genre de cornemuse).

Le premier de ces instruments, la lyre byzantine, instrument à cordes fléchi, fut connu par la suite comme la lira da braccio[36], dans laquelle certains spécialistes voient l’ancêtre du violon[37]. Cette lyre à deux ou trois cordes avait déjà deux formes distinctes avec un corps piriforme typique long de 40 cm, pour l'un prolongé par un fin manche sans touche, pour l'autre sans manche mais avec une touche incluse à la caisse de résonance en bois, percée de deux ouïes semi-circulaires sur la table d'harmonie, terminées par un chevillier plat aux chevilles placées à l'arrière. On retrouve encore ce genre de lyre dans certaines régions où elle est connue sous le nom de « politiki lyra » (lyre de la Cité, c.a.d. Constantinople) en Grèce et lyre calabraise dans le sud de l’Italie et en Dalmatie.

Le deuxième instrument, l’orgue, originaire du monde hellénistique, était utilisé à l’hippodrome lors de courses de chevaux[38],[39]. Un de ces orgues fut envoyé par l’empereur Constantin V au roi des Francs, Pépin le Bref, en 757. Charlemagne fit la demande d’un orgue similaire pour sa capitale d’Aix-la-Chapelle en 812 et l’introduisit dans la musique religieuse occidentale[39].

Finalement, l’aulos (appelé tibia dans la Rome antique) était un instrument à vent précurseur du hautbois. Il se présentait sous diverses formes : plagiaulos (πλαγίαυλος de πλάγιος "sur le côté") ressemblant à la flute traversière[40], et le askaulos (ἀσκαυλός de ἀσκός askos, "outre-à-vin") genre de cornemuse[41]. Ces cornemuses, aussi connues sous le nom de Dankiyo (du grec ancien, Τὸ ἀγγεῖον, « le contenant ») étaient déjà jouées au temps des Romains. Dion Chrysostome écrivit au Ier siècle que le souverain de l’époque (probablement Néron) pouvait jouer du tibia avec sa bouche, tout en manipulant une cornemuse sous son bras[42].

Notation

[modifier | modifier le code]Ce n’est que vers la fin du premier millénaire qu’apparut un système de notation musicale pour la musique byzantine alors que dès le VIIe siècle, saint Isidore de Séville déplorait le fait que des traditions musicales disparaissaient parce qu’il était impossible d’écrire celles-ci [43].

Les premiers lectionnaires de lectures bibliques avec notation firent leur apparition au VIIIe siècle alors que les premiers manuscrits de chants byzantins permettant d’indiquer la façon de rendre la récitation musicale des chants sacrés datent du siècle suivant. Connue sous le nom de « notation paléo-byzantine », elle différait selon les régions de l’empire byzantin. Les signes utilisés n’avaient pas pour but d’indiquer l’interprétation mais plutôt de remémorer au chantre certains détails qu’il était censé connaitre; il est donc impossible de reconstituer une mélodie à partir de ces signes[44].

Ce n’est toutefois qu’au XIIe siècle qu’apparait un système de notation pouvant être converti en système moderne et permettant de rendre de façon précise l’interprétation musicale. Il naquit du désir de préserver les vestiges d’une tradition mélodique en train de disparaitre face à des styles musicaux plus modernes et complexes. Il est cependant difficile d’expliquer ce processus de substitution, car des traditions variées accompagnèrent cette transformation de la notation, chaque manuscrit contenant des variations ou des inconsistances par rapport aux autres. De façon générale, les spécialistes s’accordent pour identifier deux systèmes de notation, dite notation ronde ou byzantine-moyenne, ayant une origine commune et se développant en parallèle, appelés respectivement Coislin et Chartres du nom de deux manuscrits différents. Ils découlent, semble-t-il, du système d’accentuation grecque (oxeia, apostrophos) ayant évolué au fil des siècles en signes descriptifs appelés « neumes », formule mélodique et rythmique appliquée à une syllabe. Situés au-dessus du texte, ces neumes accentuent musicalement les syllabes en leur conférant l’intonation et l’expression qui leur conviennent [45].

La notation « Coislin » emploie un nombre limité de neumes, soit seuls, soit en combinaison ainsi qu’un petit nombre de signes auxiliaires. La notation « Chartres » pour sa part se caractérise par l’utilisation de signes élaborés représentant des groupes mélodiques. Vers l’an 1050, le système Coislin l’emporta et continua seul son développement jusque vers 1106, alors qu’il fut remplacé par le système de notation ronde ou moyenne-byzantine.

À partir du XIIe siècle un système beaucoup plus précis et détaillé fit son apparition permettant de rendre les nuances d’articulation et d’ornementation requis par le chant des hymnes, plus élaboré que celui des psaumes. Contrairement à la musique occidentale qui indique la hauteur des notes en les plaçant sur une portée, les neumes byzantins servent de « codes », indiquant un mouvement vers le haut ou vers le bas par rapport au neume précédent, quelquefois en y ajoutant une nuance d’intensité ou d’ornement. Il est donc nécessaire de définir la hauteur initiale en utilisant un signe spécial, le martyria, que l’on pourrait comparer à la clé sur les portées occidentales. La mélodie est alors décrite au moyen de neumes écrits au-dessus des syllabes du texte[46]. Certains de ces signes, appelés somata (corps) indiquent une montée ou une descente d’un ton; d’autres appelés pneumata (esprits) indiquent des intervalles, alors que le ison reprend la note précédente. Un autre groupe de signes indique des variations de durée dans la tenue d’une note; d’autres, les hypostases, renvoient à des ornements[47].

Un des résultats fut l’apparition de nouveaux livres de chant pour les solistes (le Psaltikon), pour les choristes (le Asmatikon) et pour les deux ensemble (l’Akolouthia)[48]. Pour interpréter une mélodie, le chantre allait d’une syllabe à l’autre, respectant les différentes nuances et durées indiquées par les neumes[47]. L’apparition d’un tel système de notation eut des effets bénéfiques en permettant la transmission exacte de la mélodie du plain-chant sans altération ou détérioration. En même temps, toutefois, il enfermait ce plain-chant dans un carcan rigide empêchant leur adaptation à de nouvelles réalités[49].

L’apparition du chant kalophonique, avec Jean Coucouzène au XIIIe siècle et Manuel Chrysaphes au milieu du XVe siècle, avec ses éléments très ornementés, exigea la multiplication des neumes, de telle sorte qu’une seule syllabe d’un texte pouvait couvrir plusieurs lignes de musique. Ce style, connu sous le nom de mélismatique, rendit de plus en plus difficile la compréhension des mots composant le chant. En conséquence, la réforme introduite par Chrysanthos de Madytos en 1814 visa à simplifier l’ancienne notation tout en incorporant les intervalles chromatiques. Cette « notation chrysanthine », aussi appelée « nouvelle méthode » est encore en usage dans les églises orthodoxes aujourd’hui[50].

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Un mélisme est une figure mélodique de plusieurs notes portant une syllabe. Le style mélismatique s'oppose au style syllabique, dans lequel chaque syllabe du texte est chantée par une seule note

- ↑ Deux de ces acclamations, les « Τὸν Δεσπότην » et «Εἰς πολλἀ ἔτη, Δέσποτα » sont encore utilisées de nos jours lors de la vénération des icônes par un métropolite ou lors de sa consécration.

- ↑ L’hippodrome jouait un rôle important pour les cérémonies civiles à l’instar de Sainte-Sophie pour les cérémonies religieuses. Il ne servait pas seulement pour les courses de chevaux, mais également pour les réceptions et les banquets ainsi que pour la commémoration annuelle de la fondation de Constantinople le 11 mai. La fête de « l’hippodrome doré » marquait le lancement de la nouvelle saison et le dévoilement des cérémonies qui s’y dérouleraient (Woodrow (2001) URL : http://etheses.dur.ac.uk/3969/).

Références

[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Byzantine music » (voir la liste des auteurs).

- ↑ « Le chant byzantin inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco », sur francetvinfo.fr,

- ↑ Conomos, « A Brief Survey of the History of Byzantine and Post-Byzantine Chant, (ci-après BSHBPC) », chap.3, para 1.

- ↑ Conomos (BSHBPC) chap. 3, para 2 à 4.

- ↑ Byzantine Music History (ci-après BMH) chap 1. « From the 1st century to the foundation of Constantinople (330 AD) ».

- ↑ BMH, chap. 2, paras 1 et 2.

- ↑ Conomos, chap. 3 « The origins of Byzantine Music », para. 5.

- ↑ Kazhdan (1991) vol. 3, « Troparion » p. 2124.

- ↑ Kazhdan (1991), vol. 2, « Kontakion », p. 1148.

- ↑ Vasiliev (1952), p. 122.

- ↑ BMH, chap. 2, paras 3-5.

- ↑ Conomos (BSHBPC) chap. 3, paras 4-6.

- ↑ Kazdhan (1991) « Music », vol. 2, 1424-1425.

- ↑ Kazhdan 1991, vol. 3, « Romanos the Melode », p. 1807.

- ↑ Chisholm, Hugh, ed. "Romanos". Encyclopædia Britannica. 23, 1911 (11th ed.), Cambridge University Press. p. 576–577.

- ↑ Conomos, BSHBPC, chap. 4 « notation », para 1 et 2).

- BMH, chap. 3 « From the 8th to the 11th century », para 1 et 2

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 5 « Psalmody and Hymnody », para. 1.

- ↑ BMH, chap., 3, para 3.

- ↑ BMH, chap. 3, para 4.

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 5, « Psalmody and Hymnody ».

- ↑ Kazhdan (1991) vol. 2, "Koukouzeles, John", p. 1155.

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 7, « Post-Byzantine Era », para 1.

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 7 « Post-byzantine Era », para 2 et 3.

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 7« Post-byzantine Era », para 5.

- ↑ Coninos (BHSHBPBC), chap. 8 « The Reforms of Chrysanthos », para 2.

- ↑ Coninos (BHSHBPBC), chap. 8 « The Reforms of Chrysanthos », para 2 à 5.

- ↑ Coninos (BHSHBPBC), chap. 8 « The Reforms of Chrysanthos », para 6.

- ↑ Conomos (BSHBPBC) chap. 9 « From the19th Century to the Present », para 2 et 3.

- ↑ Voir le site Center for Research and Promotion of National Greek Music – Archives of Simon and Aggeliki Karas sur http://www.simonkaras.gr.

- Voir « Psaltique », URL : www.monastère-cantauque.com/musique/psaltique

- ↑ BMH, chap. 4.

- ↑ Le canon 62 du synode Quinisexte (692) interdisait certaines fêtes « païennes » de l’hippodrome comme les Vota et les Broumalia, toutes deux encore décrites dans le « Livre des cérémonies » de Constantin VII (I. 72 et II.18.)

- ↑ Voir Constantin VII Porphyrogénète, Le Livre des Cérémonies, 3 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1935 et 1967.

- ↑ Pour une discussion de la composition de ce livre et pour plus d’information sur certaines cérémonies, voir: Bury, John Bagnell (1907). "The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos". The English Historical Review. 22. pp. 209–227 et 426–448.

- ↑ Featherstone (2006) pp. 47-60.

- ↑ Voir « lyra » , Encyclopaedia Britannica, 2009, URL : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/343204/lira.

- ↑ Arkenberg (2002) « Renaissance violins ».

- ↑ Journal of Sport History, vol. 8, no. 3, hiver 1981. p. 44. URL : http://rbedrosian.com/Byz/Byz_Sports.pdf.

- Bush (2006) p. 327

- ↑ Howard, Albert A. "The Αὐλός or Tibia". Harvard Studies in Classical Philology. Department of the Classics, Harvard Universityd, 1893. 4: 1–60.

- ↑ William Flood. "The Story of the Bagpipe" p. 15 URL : https://books.google.ca/books?id=DOfuAgAAQBAJ&pg=PA15&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

- ↑ "Discourses by Dio Chrysostom (Or. 71.9)". The Seventy-first Discourse: On the Philosopher (Volume V). Loeb Classical Library. p. 173.

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 4 « Notation », para 1.

- ↑ Nicholas Bell, British Library, « Greek manuscripts, Paleo-Byzantine notation ».

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 4 « Notation », para 2.

- ↑ Nicholas Bell, British Library, « Greek Manuscripts, Middle Byzantine Notation »

- Conomos, BSHBPBC, chap. 4 « Notation » , para 4

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 4 « Notation », para 3.

- ↑ Conomos, BSHBPBC, chap. 4 « Notation », para 6-7.

- ↑ Nicholas Bell, British Library, « Greek Manuscripts, Chrysanthine notation ».

Bibliographie

[modifier | modifier le code]Sources primaires

[modifier | modifier le code]- (fr) Constantin Porphyrogénète. Le Livre des Cérémonies, 3 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1935 et 1967.

- (en) Romanos (trad. Marjorie Carpenter), Kontakia of Romanos, Byzantine melodist, Columbia, University of Missouri Press, 1973. (ISBN 978-0-826-20073-0).

- (fr) Romanos le Mélode, Hymnes, Paris, éditions du Cerf, coll. « Source chrétiennes » (no 110), 1965. Sont parus dans cette collection :

- 99. Hymnes, tome I : Ancien Testament (I-VIII);

- 110. Hymnes, tome II : Nouveau Testament (IX-XX);

- 114. Hymnes, tome III : Nouveau Testament (XXI-XXXI);

- 128. Hymnes, tome IV. Hymnes XXXII-XLV : Nouveau Testament (XXXII-XLV;

- 283. Hymnes, tome V : Nouveau Testament (XLVI-L) et Hymnes de circonstance (LI-LVI).

Sources secondaires

[modifier | modifier le code]- (en) Arkenberg, Rebecca. “Renaissance violins”. Metropolitan Museum of Art, URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/renv/hd_renv.htm.

- (en) Bush, Douglas Earl & Richard Kassel (ed.). The Organ: An Encyclopedia, Routledge, 2006. URL: http:// books.google.com/books?id=cgDJaeFFUPoC&pg=PA 327.

- (en) Featherstone, Jeaffrey Michael. “The Great Palace as Reflected in the “De Ceremoniis” (dans) Franz Alto Bauer (éd.). Visualisierungen von Herrschaft. Frühmittelalterliche Residenzen – Gestalt und Zeremoniell (Internationales Kolloquium 3.-4. Juni 2004 in Istanbul). Byzas. 5. Istanbul : Yayinlari. (ISBN 9758071262).

- (en) Hussey, J.M. The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford, Oxford University Press, 1986. (ISBN 978-0-199-58276-1).

- (en) Kazdhan, Alexander P. Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (en) Louth, Andrew. St. John Damascene: tradition and originality in Byzantine theology (Illustrated ed.). Oxford University Press, 2002. (ISBN 0-19-925238-6).

- (fr) Manoussacas, M. "Recherches sur la vie de Jean Plousiadénos (Joseph de Méthone) (1429?-1500)", Revue des études byzantines, 1959, 17,pp. 28-51.

- (en) Strunk, Oliver. Essays on Music in the Byzantine World, New York, W.W. Norton & co, 1977. (ISBN 978-0-393-33276-6).

- (en) Vasiliev, A.A. History of the Byzantine Empire, Madison, The University of Wisconsin Press, 1952. (ISBN 978-0-299-80925-6).

- (en) Woodrow, Zoe Antonia. « Imperial Ideology in Middle Byzantine Court Culture: The Evidence of Constantine Porphyrogenitus’s ' De Ceremoniis’" . URL: http://etheses.dur.ac.uk/3969.

Annexes

[modifier | modifier le code]Liens internes

[modifier | modifier le code]- Musique de la Grèce antique, musique de la Rome antique, instruments de musique de Grèce, musique des Balkans

- Musique profane (très peu renseignée)

- avec pour instruments aulos (à anche double, plus hautbois que flûte double ou triple), sistre, lyre byzantine, tambûra, tulum, oud ...

- avec chants et danses : polyphonie (chant polyphonique d'Épre (en)), danse byzantine (en), danses grecques (en)

- en lien avec les traditions des Phanariotes et des populations anatoliennes d'origine grecque (Micrasiates, Pontiques, musique grecque pontique (en), danse grecque pontique (en)

- avec chansons à boire : scolie (en banquet et beuverie, symposion, syssitie)

- Musique militaire (Clément Paoli, La musique de guerre dans l'antiquité grecque et romaine, thèse, 2018)

- Musique médiévale, musique populaire, et sans doute musiques urbaines et musique de cour

Musique sacrée

[modifier | modifier le code]- Musique religieuse, Église orthodoxe, christianisme orthodoxe

- Monastères de l'Empire byzantin (en)

- Musique vocale, anciens chants monodiques européens

- Chant chrétien, chant liturgique, chant grégorien

- Plain-chant (a cappella, monodique, modal, de rythmique grégorienne)

- Canon (hymnographie)

- Mélisme, mélisme du chant grégorien

- Antienne, schola grégorienne, chantre (christianisme), répons

- Enseignement du chant grégorien

- Chant Znamenny (russe orthodoxe dérivé), chant choral serbe

- Orthros (matines), acolouthia, ordonnancement du service divin, en liturgie de rite byzantin (liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Grèce)

- Hymne religieux, tropaire, apostiche, psaume, cantique, psalmodie

- Mode (musique), octoéchos (système à huit modes/échos), octoéchos hagiopolitains (en)

- Notation musicaleneumes, Table des symboles musicaux byzantins

- Lyre byzantine (en), tambûra, orgue hydraulique

- Musée des instruments de musique grecs anciens, byzantins et post-byzantins (en) (Oia (Santorin), Grèce)

- Liste de compositeurs de musique byzantine (en)

- Place des femmes dans l'histoire de la musique, dont Cassienne de Constantinople (807-864)

- École de musique ecclésiastique (en) (1997, Metn, Liban)

- Divna Ljubojević (1970-)

Liens externes

[modifier | modifier le code]Une foule d’informations sur la musique byzantine est accessible sur le site « The Divine Music Project » sur le site : http://www.stanthonysmonastery.org/music/Intro_2.htm, dont un excellent résumé de l’histoire du chant byzantin et post-byzantin cité plus bas (Dimitri E. Conomos).

- Bell, Nicholas. Byzantine Music History (dans les références BMH) [en ligne] Musicportal.gr. URL : http://www.musicportal.gr/byzantine_music_history/?lang=en.

- Byzantine Music Notation [en ligne] http://www.g-culture.org/ioannis/tag/byzantine-music-notation/.

- Byzantine music and musical manuscripts. British Library. URL: https://www.bl.uk/greek-manuscripts/articles/byzantine-music-and-musical-manuscripts#.

- Exemple de notation et d'interprétation] d'une musique byzantine à caractère religieux [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=g29TCSQIGW8.

- Conomos, Dimitri E. "A Brief Survey of the History of Byzantine and Post-Byzantine Chant". Text reproduced with permission from Dr. Conomos' text at the website of the Greek Orthodox Archdiocese of America [en ligne] http://stanthonysmonastery.org/music/History.htm.

- Histoire du chant byzantin. [en ligne] http://www.egeo-apmh.org/chant.byzantin-c1.html.

- Monastère de Cantauque. « Psaltique ». URL : www.monastère-cantauque.com/musique/psaltique.

- Musique byzantine, Patriarcat œcuménique de Constantinople [en ligne] http://www.ec-patr.net/en/.

- Musique religieuse byzantine. [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=4Q8i0CYs-CM.

- Tutoriel sur la musique byzantine [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=AnzOI1847hU.

- J. T., « La musique byzantine et le chant liturgique des Grecs modernes », sur persee.fr, Revue des études byzantines, (consulté le )

- Notation ekphonétique, sur essentiels.bnf.fr