Nicolas Bachelier

buste en terre cuite polychromée,

Capitole de Toulouse, salle Henri-Martin.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités | |

| Période d'activité |

- |

| Enfants |

Nicolas Bachelier (1487-1556) est un maître-maçon, ingénieur, architecte et sculpteur français de la Renaissance toulousaine.

Il a collaboré à de très nombreuses réalisations architecturales toulousaines dans les années 1530 à 1550, notamment des hôtels particuliers.

Biographie

[modifier | modifier le code]Origines peu connues

[modifier | modifier le code]Originaire d'Arras, on ne sait pas grand-chose sur lui avant sa venue à Toulouse, au plus tard en 1532[1]. Entre 1533 et 1534, il loue une maison en corondage de la rue des Augustins (emplacement de l'actuel no 21 rue Antonin-Mercié), avant de s'installer dans une maison proche, rue Cantegril (actuel no 2), qu'il occupe jusqu'à sa mort[2].

Deux innovations inspirées de la Renaissance italienne

[modifier | modifier le code]Nicolas Bachelier pourrait avoir travaillé jusqu'en 1535 à la construction du château de Caumont, mais cette attribution est discutée[3].

En 1538, il réalise l'hôtel de Bagis[4], une œuvre importante qui lui est commandée par le conseiller au Parlement Jean de Bagis. Il y apporte deux innovations dans l'architecture des hôtels toulousains, inspirées par la Renaissance italienne : la symétrie des façades allant de pair avec la régularité de la cour carrée, et le grand escalier droit à l'italienne. Sa participation à l'emblématique porte aux atlantes de la façade principale de la cour est en revanche discutée[5],[6],[7].

Désormais, les nobles toulousains font appel à lui pour construire ou décorer leurs hôtels urbains ou châteaux campagnards.

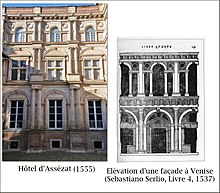

L'hôtel d'Assézat, dont la construction débute en 1555, est confié à Jean Castanié dit Nicot, mais les plans seraient de Nicolas Bachelier. Comme les documents de l'époque ne mentionnent que les réalisations matérielles, ils n'indiquent pas l'architecte mais évoquent Nicolas Bachelier comme rédacteur des articles du bail à besogne[8]. Avec la cour carrée du Louvre, à laquelle il est parfois comparé bien qu'il n'y ait pas de ressemblance directe[8], cet hôtel particulier est l'une des premières et plus fameuses manifestations du classicisme français. Il met notamment en œuvre le principe de superposition des trois ordres d'architecture (dorique, ionique et corinthien).

Postérité

[modifier | modifier le code]À sa mort en 1556 Nicolas Bachelier est célébré comme le plus grand architecte toulousain de son époque. En témoigne Antoine Noguier, auteur d'une Histoire Tholosaine en 1556, qui parle de lui comme d'un « souverain architecte, homme de grand engin et littérature » ; quant à ses œuvres : « ses excellents ouvrages es édifices magnifiques et somptuosités d'admirable industrie et proportion, partant ce notre Occident[1] ».

En raison de cette célébrité, une improbable légende en fit longtemps l'élève du grand Michel-Ange, qu'il aurait côtoyé lors d'une hypothétique formation à Rome. C'est sans doute pourquoi les historiens ont eu tendance à partir du XVIIème siècle à lui attribuer quantité d’œuvres de la Renaissance toulousaine à la paternité incertaine, certaines font aujourd'hui encore l'objet de doutes et de discussions.

À Toulouse, une rue et une place portent son nom[9].

Réalisations et œuvres

[modifier | modifier le code]Principales réalisations

[modifier | modifier le code]

- Les églises de Lonzac et d'Assier et les châteaux d'Assier et de Husson.

- Le château de Caumont en 1535 à Cazaux-Savès, attribution et datation discutées.

- L'hôtel de Bagis, rue de la Dalbade à Toulouse.

- Premier projet pour la construction du canal du Midi en 1539 entre Toulouse et la Méditerranée présenté au roi François 1er.

- Le château de Castelnau-d'Estrétefonds (plan et sculptures) en 1539.

- Le château de Pibrac en 1540.

- L'hôtel de Guillaume de Bernuy vers 1540.

- Il fut un des premiers architectes, à partir de 1544, du Pont-Neuf de Toulouse[10].

- Le château de Saint-Jory, notamment les fenêtres et la porte de la façade est (1545).

- Le portail du Capitole de Toulouse (porte du Petit Consistoire, en 1546), partie inférieure.

- Le baptistère de la cathédrale Saint-Étienne en 1547.

- L'agrandissement de l'hôtel de Pins en 1552[11].

- le château de Lasserre 1559.

- L'hôtel du Vieux-Raisin (contribution tardive et incertaine).

- L'hôtel d'Assézat de Toulouse, commencé en 1555 sur des plans attribués à Nicolas Bachelier[1] et terminé en 1562, a été construit pour Pierre Assézat, riche commerçant qui admirait l'architecture italienne. Après avoir appartenu au XIXe siècle à la Banque Ozenne, il est devenu la propriété de la Ville de Toulouse. Transformé en musée (collection permanente de tableaux, bronzes et objets d'art), se trouvent aussi dans ce lieu la société savante, le siège des jeux floraux et la fondation Bemberg. Il y a également au sous-sol des expositions temporaires[12].

- Le retable en pierre et tombeau de la famille d'Ornezan dans l'église Saint-Michel de Ciadoux.

- L'hôtel de Felzins, rue de la Dalbade à Toulouse, attribution douteuse.

- Le buffet d'orgues de la cathédrale Saint-Alain de Lavaur.

- Quelques œuvres principales

-

Le château de Castelnau-d'Estrétefonds.

-

Le château de Saint-Jory.

-

Partie inférieure de la porte triomphale du Capitole de Toulouse.

Sculptures

[modifier | modifier le code]- Des éléments du décor sculpté (détruit) représentant La Dormition de la Vierge à la cathédrale Saint-Etienne (1532), certains éléments attribués à Bachelier pourraient être d'autres mains.

- Les quatre bas-reliefs du grand retable (détruit) de l'église Notre-Dame de la Dalbade, aujourd’hui au musée des Augustins de Toulouse, ainsi que de nombreuses sculptures, dont 23 frises de bustes (1547-1556).

- Le bas-relief figurant la Cène du retable de l'église Saint-Nicolas est une copie moins sophistiquée d'un bas-relief semblable de l'église de la Dalbade. Bachelier adaptait ainsi son travail en fonction des moyens financiers de ses clients, la paroisse de Saint-Nicolas étant plus pauvre.

- Sculptures

-

Groupe d'enfants (cathédrale)

-

Tête d'apôtre avec restes de polychromie (cathédrale).

-

Tête d'apôtre.

-

Tête d'apôtre.

-

Tête d'apôtre.

-

Buste d'apôtre.

-

L'Annonciation (Eglise de la Dalbade).

-

La Nativité et L'Adoration des bergers.

-

L'Adoration des mages.

-

La Présentation au temple.

-

La Mise au tombeau.

-

Vierge à l'Enfant.

-

Jeune homme imberbe.

-

Médaillon sculpté (déplacé de l'hôtel de Pins vers l'hôtel Thomas de Montval).

-

Médaillon sculpté (déplacé de l'hôtel de Pins vers l'hôtel Thomas de Montval).

-

Bas-relief du retable de l'église Saint-Nicolas.

Portes

[modifier | modifier le code]

- Portes

-

Porte de l'hôtel de Bagis.

-

Porte du château de Pibrac (décor restitué en 1902).

-

Porte du château de Pibrac (décor restitué en 1902).

-

Porte de l'hôtel de Guillaume de Bernuy.

-

Porte du château de Saint-Jory

-

Porte de l'hôtel d'Assézat.

-

Portail du collège de l'Esquile.

Fenêtres

[modifier | modifier le code]- Fenêtres

-

Fenêtre de l'hôtel de Bagis, rez-de-chaussée.

-

Fenêtre de l'hôtel de Bagis, premier étage.

-

Fenêtre de l'hôtel de Bagis, deuxième étage.

-

Fenêtre du château de Pibrac.

-

Fenêtre du château de Pibrac.

-

Fenêtre de l'hôtel de Guillaume de Bernuy.

-

Fenêtre de l'hôtel de Guillaume de Bernuy.

-

Fenêtre de l'hôtel de Guillaume de Bernuy.

-

Fenêtres du château de Saint-Jory.

-

Fenêtres du château de Saint-Jory.

-

Fenêtre de l'hôtel d'Assézat.

-

Fenêtre de l'hôtel d'Assézat.

Famille

[modifier | modifier le code]Nicolas Bachelier eut au moins trois fils : Dominique Bachelier (1530-1594), sculpteur et architecte, qui a notamment terminé la construction de l'hôtel d'Assézat et réalisé la construction du château de Laréole en 1579 sur les plans du château de Caumont[13], Antoine Bachelier, sculpteur, et Géraud Bachelier qui participa aux décors réalisés pour l'entrée de Charles IX à Toulouse en 1564[14]. Il eut également une fille, Bernarde [15].

Notes et références

[modifier | modifier le code]- B. Bennassar, B. Tolon, « Le siècle d'or » in Histoire de Toulouse, Privat, 1974.

- ↑ Jules Chalande, « Histoire des rues de Toulouse », Mémoires de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Toulouse, 11e série, tome VIII, Toulouse, 1920, p. 337.

- ↑ « Note d'information n° 295 : Toulouse Renaissance », page 7, par la Société des Amis du Musée National de la Renaissance au Château d'Écouen, janvier 2019.

- ↑ « Nicolas Bachelier », Grande Encyclopédie Larousse (consulté le )

- ↑ Pascal Julien, « L’ordre caryatide, emblème de l’architecture toulousaine, XVIe – XIXe siècles », 2011.

- ↑ Bruno Tollon, « La chronologie de la Renaissance toulousaine : quelques remarques ». Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, tome LXXI (2011).

- ↑ Colin Debuiche, « Citations et inventions dans l'architecture toulousaine à la Renaissance », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, tome LXXVIII (2018), p. 223-252.

- Livre l'hôtel d'Assézat, ouvrage sous la direction de Louis Peyrusse et Bruno Tollon. Éditeur : l'Association des amis de l'Hôtel d'Assézat (2002).

- ↑ « Place Nicolas Bachelier Toulouse, », sur Gralon (consulté le ).

- ↑ [PDF] Georges Costa, « L'œuvre de Pierre Souffron au Pont Neuf de Toulouse » sur societes-savantes-toulouse.asso.fr.

- ↑ « Nicolas Bachelier (1487 - 1556) / Structurae », sur Structurae (consulté le ).

- ↑ « Le Figaro - Culture », sur Le Figaro.fr (consulté le ).

- ↑ jacobins.mairie-toulouse.fr.

- ↑ Jean-Loup Marfaing et Jean-Pierre Suzzoni, in Le Dictionnaire de Toulouse, Loubatières, 2004.

- ↑ Qui était Nicolas Bachelier ?, Magazine d’informations à Toulouse n°75.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- [Lahondès 1904] Jules de Lahondès, « La Renaissance à Toulouse, Nicolas Bachelier », Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, , p. 62-70 (lire en ligne)

- [Graillot 1914] Henri Graillot, Nicolas Bachelier, imagier et maçon de Toulouse au XVIe siècle, Toulouse/Paris, Édouard Privat/Auguste Picard, , 395 p..

- [Hautecœur 1943] Louis Hautecœur, Histoire de l'architecture classique en France : La formation de l'idéal classique, t. 1, Paris, Auguste Picard, .

- [Lamothe-Langon 1823] Étienne Léon baron de Lamothe-Langon, Biographie toulousaine, t. 1, Paris, chez L. G. Michaud, (lire en ligne), p. 24-30.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Dominique Bachelier, fils de Nicolas, sculpteur et architecte.

- Antoine Bachelier, fils de Nicolas, sculpteur.

- Architecture Renaissance de Toulouse

Liens externes

[modifier | modifier le code]- « Qui était Nicolas Bachelier ? », Studio Différemment.

- « Il n'y avait pas que Bachelier », Studio Différemment.

- Ressources relatives aux beaux-arts :