Redent

Un redent (de re- et dent[note 1] ; on écrit aussi redan) est un décrochement venant briser la continuité d'un profil. Le mot aux multiples sens techniques est polysémique, il peut indiquer plusieurs types d'indentations ou de saillies ou parties saillantes dans la disposition de quelque chose, voire divers ressauts sur une surface horizontale ou verticale.

Histoire du mot

[modifier | modifier le code]Le substantif « redent » est attesté par le dictionnaire de Randal Cotgrave édité en 1611[1]. Mais dans les édits de Colbert en 1677, l'archiviste trouve la forme « redan », indiquant un retranchement de la forme d'une dent ou plus précisément, un ouvrage militaire de fortification composé de deux faces qui forment en se rencontrant un angle saillant.

En 1743, un redent désigne également un ressaut vertical, ménagé de distance en distance, dans un mur sur un terrain en pente, que ce mur doit stabiliser ou protéger. Cette acception sera commune dans la pratique du corps des ponts et chaussées.

Selon le Dictionnaire de la langue française rédigé par Émile Littré de 1847 à 1865, il existe quatre principales significations[2].

- Il peut s'agir sur un plan géométrique d'un « retranchement simple composé de deux faces qui se coupent en formant un angle saillant ».

- Dans le domaine de l'artillerie, une batterie à redans désignait une batterie dont la crête intérieure est brisée de manière à former des angles saillants et des angles rentrants.

- Les redans peuvent être des « ressauts que l'on fait de distance en distance, en construisant un mur sur un terrain en pente, pour conserver le niveau ». Ainsi, par analogie, la « disposition d'un terrain, de montagnes » peut être dite « en redans ».

- Les ardoisiers qualifient par ce mot un gradin d'un banc d'ardoise en exploitation.

Il peut enfin s'agir du terme polysémique de marine.

L'adjectif « redenté,ée », mot seulement attesté en 1875, est plus tardif. Il est utilisé dans le bâtiment en général, en particulier par les architectes et les charpentiers.

Architecture

[modifier | modifier le code]Un mur construit par redents est un mur qui présente des décrochements de son sommet pour pouvoir épouser le profil d'un terrain en pente.

Un pignon à redents ou « pas de moineaux » est un pignon découvert se terminant en gradins.

Il signifie le plus souvent aujourd'hui un changement de plan dans un ouvrage, par exemple un mur en retrait, des fondations décalées ou non alignées.

En architecture gothique, un redent est un ornement de pierre en forme de dents, constitué par la jointure d'arcs consécutifs qui garnissent l'intérieur des meneaux de fenêtres, des intrados d'arcs ou des gables.

D"après l'architecte théoricien Viollet-le-Duc, les redents peuvent être simples ou redentés. Le « redent redenté » peut se définir comme un redent composé, formé de trois arcs de cercle se recoupant deux à deux.

-

Redent gothique simple.

-

Redents gothiques composés.

Dans l'architecture moderne, l'immeuble à redents incarne une voie médiane entre la recherche de variété et la stricte observance de l'alignement. Défendu depuis les années 1900 par Émile Rivoalen et surtout Eugène Hénard avec son projet d'« alignements brisés », ce principe est repris en 1905 par Tony Garnier à l'occasion du concours pour la rue de Prague à Paris. Il faut cependant attendre les années 1930 pour voir se développer de véritables « façades en accordéon » qui servent à en augmenter le linéaire et à améliorer l'éclairage des pièces[3].

Les architectes des années 1950, quant à eux, intégreront des redents à des élévations plutôt conventionnelles et dès les années 1960 apparaissent les immeubles systématiquement construits en dents de scie de l'agence de Roger Anger, tel que celui du 283, rue des Pyrénées à Paris[3],[4].

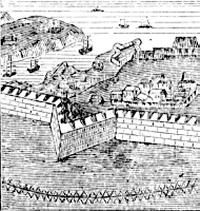

Fortification militaire

[modifier | modifier le code]

Une enceinte à redans est un décrochement sur une ligne de fortification, formant une avancée en forme d'angle saillant et permettant la défense notamment d'un point de passage ; une ligne à redans était un retranchement à intervalles ou continu composé de redans, ou de redans et de lignes droites.[réf. nécessaire]

Un redan, en un sens figuré, peut désigner un retranchement.

Charpente et menuiserie

[modifier | modifier le code]L'assemblage à redents est un assemblage de pièces de bois, exécuté au moyen de saillies sur une pièce et de creux sur l'autre qui doivent s'ajuster parfaitement.

Le mot a fini par désigner une découpe dans une pièce de charpente, en vue de ce type d'assemblage.

Construction aéronautique

[modifier | modifier le code]

Un décrochement aménagé sur la coque d'un canot ou d'un hydravion, qui permet de faciliter le déjaugeage à grande vitesse.

Construction minière ou spéléologie

[modifier | modifier le code]Il peut désigner une partie saillante sur la paroi d'un puits ou d'une galerie, voire une bosse dans la partie supérieure d'un chenal de coulée (arrêt des crasses).

Mécanique

[modifier | modifier le code]Un décrochage saillant sur le profil d'une pièce, notamment de révolution.

Marine

[modifier | modifier le code]Il peut s'agit d'un décrochement dans une carène. On parle d'« arête à redan ». Mais les entailles faites en sens opposés, dans deux pièces qu'on veut rendre solidaires l'une de l'autre, sont qualifiées chacune de redan.

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Eugène Hénard et les boulevards à redans

[modifier | modifier le code]Un redent indique un décalage entre des parties non alignées. Eugène Hénard, architecte et urbaniste français, préconisait des boulevards à redents qui auraient ainsi permis, selon lui, de rompre la monotonie des alignements, d'introduire de la fantaisie et de l'originalité dans la ville, de redonner de la liberté aux architectes et de s'inspirer sans les copier de ce qu'avaient de plus charmant les villes du Moyen Âge et de la Renaissance.

Il citait comme exemple la rue de Châteaudun, où entre les numéros 32 et 36, se trouvaient deux redents de longueurs différentes avec façades en retour, jardins et grilles décoratives[5],[6].

- Exemples de boulevard à redents selon Eugène Hénard

Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Comparer avec adent et indentation.

Autres notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ « Dictionnaire franco-anglais de Cotgrave », sur pbm.com (consulté le ).

- ↑ « Littré. Redan : définition, citations, étymologie », sur littre.org (consulté le ).

- L'abécédaire de l'immeuble parisien des années 1950 : R comme… redents, Simon Texier, 4 novembre 2010, sur lemoniteur.fr.

- ↑ 283, rue des Pyrénées, Paris, sur google.fr.

- ↑ Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris et autres écrits sur l'urbanisme, éd. L'Équerre, 1982.

- ↑ 32, rue de Châteaudun, Paris, sur google.fr.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]- « Redan », sur dicocitations.lemonde.fr (consulté le ).

- « Redan/redent », sur cnrtl.fr, CNRTL (consulté le ).