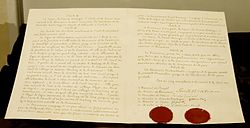

Traité de Bucarest (1916)

Le traité de Bucarest est un accord signé le [N 1] entre la Roumanie et les Alliés de la Première Guerre mondiale dans la capitale roumaine dont il tire son nom. Par ce traité, la Roumanie met fin à deux années de neutralité et entre immédiatement en guerre aux côtés de l’Entente, afin d'obtenir la Transylvanie et la Bucovine, territoires jusque-là administrés par l'Autriche-Hongrie, mais majoritairement peuplé de Roumains, avec des minorités hongroises, allemandes et ruthènes.

Contexte

[modifier | modifier le code]Sur le plan idéologique, cette revendication s'appuyait sur :

- la présence des Roumains sur une étendue géographique dépassant les frontières du royaume de Roumanie et comprenant des territoires hongrois (Transylvanie, Marmatie méridionale, Crishanie orientale, Banat oriental) et anciennement moldaves (Bucovine autrichienne)[1] ;

- l'aspiration à une unité nationale roumaine, analogue à l'unité italienne ou l'unité allemande et issue de la renaissance culturelle roumaine[2] ;

- les travaux des historiens roumains, comme Alexandru Dimitrie Xenopol, qui affirmaient le droit du plus ancien occupant, c'est-à-dire des Thraces et Daces latinisés, sur les territoires peuplés par les Roumains[N 2].

Quoi qu'il en soit, depuis le début du XIXe siècle, l'idée d'une nation roumaine indépendante et unie connait un succès croissant dans la population roumaine, vivant jusque-là dispersée dans les empires austro-hongrois et russe et dans les principautés de Moldavie et de Valachie vassales de l'Empire ottoman, qui s'unirent en 1859, pour former la Roumanie.

Contenu

[modifier | modifier le code]Le traité prévoyait que la Roumanie attaquerait les Empires centraux, en pratique l'Autriche-Hongrie, avec l'aide et en coordination avec l'armée impériale russe, et qu'en échange, l'Entente permettrait à la Roumanie, en cas de victoire, de s'agrandir des territoires à majorité roumaine à l'issue de la guerre, selon des modalités restant à définir (plébiscites, tracé des nouvelles frontières).

Conséquences du traité

[modifier | modifier le code]Le 27 août 1916, la Roumanie entra en guerre et lança trois armées de 440 000 hommes à travers les Carpates.

L'avance de l'armée roumaine fut d'abord facile, l'Autriche-Hongrie n'ayant laissé que peu de troupes sur cette frontière. Cependant, à la mi-septembre, l'offensive fut enrayée, des troupes allemandes et bulgares ayant lancé une vigoureuse contre-attaque.

Fin octobre 1916, l'armée roumaine fut repoussée de Transylvanie par les forces armées austro-hongroises et allemandes. L'Autriche-Hongrie, qui avait dû demander l'aide de l'Allemagne, vit sa position vis-à-vis de celle-ci considérablement affaiblie. Fin 1916, Bucarest fut prise et le gouvernement dut fuir à Iași, en Moldavie. La Valachie et les ports roumains de la mer Noire passèrent sous le contrôle des Empires centraux[3].

En décembre 1918, la dislocation de l'Autriche-Hongrie vaincue permet l'union de la Bucovine et de la Transylvanie à la Roumanie, reconnues par les traités de Saint-Germain en 1919 et de Trianon en 1920. En outre, un autre rattachement, non prévu par le traité de Bucarest de 1916, est celui de la république démocratique moldave proclamée en 1917 à la faveur de la dislocation de l'Empire russe[4], de sorte qu'à l'issue de la guerre, la Roumanie triple son territoire, mais à un prix économiquement et humainement très élevé : la Roumanie perdit 120 000 hommes sur 4 700 000 habitants au cours de la Première Guerre mondiale[5].

Depuis 1948, la superficie de la Roumanie n'a plus varié et au XXIe siècle comprend 117 659 km2 issus de la dislocation de l'empire austro-hongrois, soit 48% de sa superficie totale (238 391 km2), héritage du Traité de Bucarest de 1916 confirmé ultérieurement par d'autres traités, le plus récent étant celui de Paris de 1947[6].

Voir aussi

[modifier | modifier le code]- Histoire de la Roumanie

- Royaume de Roumanie

- Roumanie dans la Première Guerre mondiale

- Front roumain (1916-1918)

- Équivalent du Traité de Bucarest de 1916, avec l'Italie

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Le dans le calendrier grégorien correspond au 4 août 1916 dans le calendrier julien qui était alors en usage en Russie et en Roumanie (on parlait de « vieux style » ou de « style russe »). Ceci explique la mention des deux dates dans le traité. Voir Passage du calendrier julien au calendrier grégorien

- ↑ Les revendications roumaines suscitèrent la réaction des historiens des Empires voisins, comme Franz-Josef Sulzer, Josef-Karl Eder, Johann-Christian von Engel ou Eduard-Robert Rössler dans son livre Romänische Studien, untersuchungen zur älteren Geschichte Rumäniens, Leipzig 1871, qui se mirent à affirmer que les Roumains seraient apparus en Dacie aurélienne, dans les Balkans, et ne seraient arrivés en Hongrie et Moldavie qu'à partir du XIIIe siècle, ce qui crée une interrogation : pourquoi, auparavant, les Carpates et le Danube auraient-ils été facilement franchissables pour les Goths, les Huns, les Avars, les Slaves, les Bulgares et les Magyars, mais totalement infranchissables pour les locuteurs langues romanes orientales, alors que les chroniques anciennes décrivent ces « Valaques » comme des pasteurs transhumants semi-nomades ? Cf. E. Petrović, cité par D. Macrea dans Probleme de lingvistică romînă, Bucarest 1961, p. 58-59, et Ferdinand Lot dans son livre La Fin du monde antique et le début du Moyen Âge, La Renaissance du Livre, Paris, 1927 sur [1].

Références

[modifier | modifier le code]- ↑ Traian Sandu, Histoire de la Roumanie, éd. Perrin, Paris 2008, p. 265.

- ↑ Florin Constantiniu, Une histoire sincère du peuple roumain, 4e édition revue et augmentée, éd. Univers encyclopédique, Bucarest, 1997.

- ↑ Jean-Noël Grandhomme, Michel Roucaud et Thierry Sarmant (préf. André Bach), La Roumanie dans la Grande Guerre et l'effondrement de l'Armée russe : édition critique des rapports du général Berthelot, chef de la Mission militaire française en Roumanie, 1916-1918, Paris, Harmattan, coll. « Aujourd'hui l'Europe », , 461 p. (ISBN 978-2-7475-0154-5, OCLC 716779359, lire en ligne), p. 392-394.

- ↑ Grandhomme, Roucaud, Sarmant, Op. cit.

- ↑ Traian Sandu, « La Roumanie, une victoire à la Pyrrhus », dans Les cahiers Irice n° 13, vol 1, 2015, pp. 155-170, [2].

- ↑ Le traité de paix de 1947 sur cndp.fr. - [3].

Liens externes

[modifier | modifier le code]- CHAMBRE DES DÉPUTÉS: Comité secret du 16 juin 1916 (suite) (20 juin 1916): protocole

- Mircea Djuvara (préf. Emile Boutroux), La guerre roumaine 1916-1918, Nancy, Berger-Levrault, , 366 p. (OCLC 637171695, lire en ligne).