प्रकाशीय दूरदर्शी

प्रकाशीय दूरदर्शी (optical telescope) ऐसा दूरदर्शक है जो दूरस्थ पिण्ड का आवर्धित प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिये विद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग का सहारा लेता है। (न कि एक्स-रे या रेडियो तरंगों का)। इससे प्राप्त प्रतिबिम्ब को सीधे आंख से देखा जा सकता है, फोटोग्राफ लिया जा सकता है या इलेक्ट्रानिक इमेज सेंसरों की सहायता से आंकड़े संचित किये जा सकते हैं।

प्रकाशीय दूरदर्शी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं-

- अपवर्तक दूरदर्शी (refractors) जो लेंस का प्रयोग करते हैं।

- परावर्तक दूरदर्शी (reflectors) जो दर्पणों का प्रयोग करते हैं।

- मिश्र दूरदर्शक (catadioptric telescopes) जिनमें लेंस और दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है।

मिश्र दूरदर्शक (catadioptric telescopes) जिनमें लेंस और दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है।

अपवर्तक दूरदर्शी

[संपादित करें]ये दूरदर्शी भी दो प्रकार के हैं :

- गैलिलिओ प्रकार के दूरदर्शी तथा

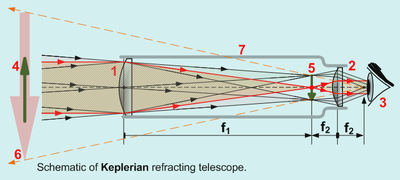

- केपलर प्रकार के दूरदर्शी।

प्रत्येक वर्तन दूरदर्शी के दो मुख्य अवयव होते हैं : अभिदृश्यक लेंस (objective) और नेत्रक (eyepiece)। ये दूरदर्शी की नलिका के सिरों पर स्थित होते हैं।

गैलिलिओ किस्म के दूरदर्शी में अभिदृश्यक अभिसारी लेंस (converging lens) और नेत्रक अपसारी लेंस (diverging lens) होता है।

केपलर दूरदर्शी में प्रतिबिंब साधारणतया उल्टा बनता है और दूरदर्शी नलिका की लंबाई भी अधिक होती है, लेकिन इसका दृष्टिक्षेत्र (field of view) अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्रूसतंतु की व्यवस्था भी हो सकती है। इसलिए माप संबंधी कार्यों के लिए यह अधिक उपयुक्त है। आजकल आकाश के ज्योतिष्पिंडों और पृथ्वी पर स्थित दूरवर्ती वस्तुओं के देखने में अधिकतर दूरबीनों का ही उपयोग होता है। आकाश के ज्योतिष्पिंडों को देखने के लिए प्रयुक्त होनेवाले दूरदर्शी ज्योतिष-दूरदर्शी (astronomical telescope) कहलाते हैं। इनमें प्रतिबिंब उलटा बनता है। जहाँ तक ज्योतिष्पिंडों का प्रश्न है, उनके प्रतिबिंब का उल्टा या सीधा होना विशेष महत्व नहीं रखता, किंतु पार्थिव उपयोग में आनेवाले दूरदर्शी में प्रतिबिंब का सीधा होना आवश्यक है। पार्थिव उपयोग में आनेवाले केपलर दूरदर्शी को पार्थिव दूरदर्शी (terrestrial telescope) की संज्ञा दी गई है। पार्थिव दूरदर्शियों में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त लेंस व्यवस्था का उपयोग होता है।

अपवर्तन दूरदर्शी का अभिदृश्य लेंस

[संपादित करें]एक अच्छे अपवर्तन दूरदर्शी में उसके अभिदृश्यक लेंस का वर्णविपथन से रहित होना आवश्यक है। वर्णविपथन (chromatic aberration) के कारण प्रतिबिंब कुछ रंगीन दिखाई देता है। वर्णविपथन के दोष से रहित लेंस व्यवस्था को अवर्णक लेंस व्यवस्था (achromatic system of lenses) कहते हैं। अवर्णकता प्राप्त करने के लिए एक उच्च विक्षेपण (high dispersion) वाले ऋण लेंस (negative lens) का निम्न विक्षेपण (low dispersion) के धन लेंस के साथ युग्म बनाया जाता है। सैद्धांतिक विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि वर्णविपथन के दोष से रहित लेंस-युग्म एक सीमा तक गोलीय विपथन (spherical aberration) से भी विमुक्त होता है। फोटोग्राफी के लिए दूरदर्शी में कभी कभी तीन अभिदृश्यक लेंसों (triple object glass) का उपयोग किया जाता है।

अभिदृश्यक लेंस के निर्माण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है:

- (१) उपयुक्त आकार के काचमंडलक (glass disc) का चुनाव,

- (२) काच की पारदर्शकता और दोषहीनता (उसमें धब्बों का और बुदबुदों का अभाव)

- (३) काच की समांगता (homogeneity)

- (४) काच के आंतर विकृति (internal strain) का अभाव।

परावर्तक दूरदर्शी

[संपादित करें]

परावर्तन दूरदर्शियों का अभिदृश्य दर्पण (mirror) होता है, लेंस नहीं। ग्रेगरी (Gregory) ने दर्पणों और लेंसों द्वार निर्मित प्रतिबिंबों का विशेष अध्ययन किया। उसने यह बताया कि यदि दर्पणों और लेंसों के धरातल शंकव वक्रता (conical curvantre) युक्त हों तो उनमें विपथन का दोष नहीं होता। शांकब वक्रता के लेंस बनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ग्रेगरी ने यह सुझाव उपस्थित किया कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए लेंस के स्थान पर शांकब वक्रता के दर्पण का उपयोग किया जाए। इस अभिदृश्यक दर्पण को परावर्तक (reflector) कहा जाता है। इसको पहले स्पेक्युलम (speculum) भी कहते थे। न्यूटन ही प्रथम व्यक्ति था, जिसने परावर्तक दूरबीन का निर्माण किया था। इस यंत्र की सहायता से उसने बृहस्पति के उपग्रहों का और शुक्र के धन्वाकार का निरीक्षण किया था।

परावर्तन दूरबीन में परावर्तक दर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दर्पण की श्रेष्ठता इस बात में है कि इसकी पॉलिश धुँधली न पड़े। चार भाग ताँबा और एक भाग टिन की बनी स्पेक्यूलम धातु पर्याप्त कठोर होती है और सफेद पॉलिश को आसानी से पकड़ लेती है।

लीबिख (Liebig) द्वारा काच पर चाँदी की फिल्म चढ़ाने की विधि का आविष्कार होने पर फूको (Foucault) ने सन् १८५७ में यह प्रस्ताव किया कि धातु के स्पेक्यूलम के स्थान पर काच के दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए। धातु के बने दर्पण दो मुख्य कठिनाइयाँ उपस्थित करते थे :

- (१) धातु के दर्पण की पॉलिश धुँधली हो जाने पर नई पॉलिश चढ़ाने के लिए उसको खुरचना पड़ता था। इस खुरचने से दर्पण के पृष्ठ पर विकृति होने की आशंका रहती थी और कभी कभी उसका फिर से घर्षण (grinding) करना पड़ता था।

- (२) इसके अतिरिक्त, ताप (temperature) के परिवर्तन से धातु के दर्पण में प्रसार या संकोच होता था, जिससे उसकी फोकस दूरी में अंतर हो जाता था। काच के दर्पण का रजतपटल यदि धुँधला भी हो जाता है तो आसानी से नया रजतपटल चढ़ा लिया जाता है।

आजकल रजतपटल के स्थान पर काच के दर्पण पर ऐल्यूमिनियम का पटल चढाने की प्रथा है। वायु में खुला छोड़ने पर ऐल्यूमिनियम का आक्सीकरण (oxidation) हो जाता है, जिससे यह पटल सख्त और स्थायी बन जाता है।

प्रकार

[संपादित करें]परावर्तक दूरदर्शी पाँच प्रकार के होते हैं :

- (१) प्राइम-फोकस दूरदर्शी,

- (२) न्यूटन दूरदर्शी,

- (३) कैसेग्रेन दूरदर्शी,

- (४) ग्रिगोरीय दूरदर्शी तथा

- (५) काउड (Coude) दूरदर्शी।

उक्त दूरदर्शियों में मुख्यत: परावर्तक (reflector) के धरातल की आकृति का अंतर होता है। प्राय: सब परावर्तक दूरदर्शियों में शांकव वक्रतायुक्त अभिदृश्यक दर्पणों का उपयोग होता है।

दूरदर्शी के आवश्यक गुण

[संपादित करें]प्रत्येक दूरदर्शी में निम्नलिखित गुण यथोचित रूप में अवश्य होने चाहिए :

- आवर्धक क्षमता (magnifying power),

- विभेदकता (resolving power),

- प्रकाश संग्रह करने की क्षमता,

- माप संबंधी उपादेयता,

- सुर्निर्दिष्ट एवं परिवर्धित दृष्टिक्षेत्र (well defined and enlarged field of view)।

आवर्धन क्षमता और विभेदकता एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। विभेदकता बढ़ाने के लिए आवर्धन बढ़ाना आवश्यक है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता M निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होती है:

- M = F / f

यहाँ F = अभिदृश्यक लेंस अथवा परावर्तक की फोकस, दूरी तथा f = नेत्रक की फोकस दूरी।

विभेदकता का अर्थ है किसी यंत्र की सहायता के बिना, नेत्र से एक प्रतीत होनेवाली दो वस्तुओं को अलग अलग करके दिखने का सामर्थ्य। दूरदर्शी की विभेदकता वि (P) का समीकरण है:

- P = 1.22 l / D

यहाँ दै (l) = दूरदर्शी द्वारा संगृहीत प्रकाश का औसत तरंगदैर्घ्य तथ ध्या (D) = दूरदर्शी का अभिदृश्यक का व्यास।

उपयोग की दृष्टि से अपवर्तन और परावर्तन दूरबीनें एक दूसरे की पूरक हैं। अपवर्तन दूरदर्शी की फोकस दूरी ताप के साथ नहीं बदलती। इसलिए ज्योतिषीय माप संबंधी कामों के लिए यह अधिक उपयुक्त है, किंतु यह विपथन दोषों से पूर्णरूपेण विमुक्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त अपवर्तन दूरदर्शी पकाश के बहुत अच्छे संग्राहक नहीं होते, इसलिए प्रकाश में धुँधले दिखाई देनेवाले ज्योतिष्पिंडों (नीहारिका इत्यादि) के निरीक्षण के लिए अपवर्तन दूरदर्शी उपयुक्त नहीं होते।

परावर्तन दूरदर्शी माप और गणना संबंधी कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते, किंतु इनकी प्रकाशव्यवस्था पूर्ण रूप से अवर्णक होती है। वर्णक्रम चित्र (spectrogram) के कार्य में परावर्तन दूरदर्शी विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ज्योतिष संबंधी अन्वेषण में प्राय: दो प्रकार के फोटो लिए जाते हैं। ये क्रमश: साधारण फोटो और वर्णक्रम फोटो होते हैं।

आकाशीय पिंडों के ताप, रासायनिक रचना एवं वेग (velocity) ज्ञात करने के लिए उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के वर्णक्रम का फोटो ले लिया जाता है। त्रिपार्श्व (prism), अथवा परावर्तन या विवर्तन ग्रेटिंग (reflection or diffraction grating) की सहायता से आकाशकीय पिंड से आए हुए प्रकाश को उसके वर्णक्रम (spectrum) में फैला दिया जाता है और उस वर्णक्रम का फोटो ले लिया जाता है।

दूरदर्शी का आरोहण

[संपादित करें]दूरदर्शी के आरोहण (mounting) का उतना ही महत्व है, जितना उसकी प्रकाशीय पूर्णता (optical perfection) का। किसी नक्षत्र की दैनिक गति (diurnal motion) का अनुसरण करने के लिए दूरदर्शी को निरंतर उन्नतांशीय (altitudinal) और दिगंशीय (azimuthal) गति से चलाना होता है। इसके लिए दूरदर्शी का विशेष ढंग से आरोहण करना पड़ता है।

इस सिलसिले में विषुव आरोहण (equatorial mounting) का विशेष महत्व है। इस आरोहण में दूरदर्शी को दो समकोणिक अक्षों (axes) पर स्वतंत्र रूप से घुमाने की व्यवस्था होती है। दूरदर्शी को एक चालक घड़ी या ड्राइविंग क्लॉक (driving clock) द्वारा घुमाया जाता है, जिससे उसकी गति आंतरायिक (intermittent) न होकर एक समान रह सके। दूरदर्शी की इस गति का कंपन रहित होना भी नितांत आवश्यक है और वेग ऐसा होना चाहिए कि तारे दूरदर्शी के दृष्टिक्षेत्र में बिल्कुल अचल रहें।