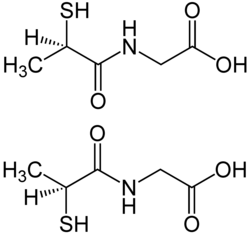

Tiopronina

| Tiopronina | |

|---|---|

| |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | C5H9NSO3 |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 217-778-4 |

| PubChem | 5483 |

| DrugBank | DBDB06823 |

| SMILES | CC(S)c(:[o]) :[nH]Cc (:[o]):[oH] |

| Indicazioni di sicurezza | |

La tiopronina è un composto sulfidrilico con attività simile a quella della penicillamina. Le proprietà fondamentali del farmaco sono infatti da ricondurre alla presenza nella molecola di un gruppo tiolico (SH) che perdendo un idrogeno può formare legami chimici con altre molecole.

La tiopronina, essendo un sulfidrilante, possiede una elevata attività antiossidante e cioè un alto potenziale di ossido-riduzione. L'effetto del farmaco si esplica principalmente a livello epatico dove contrasta l'azione dei radicali liberi, dei metaboliti dell'alcool e di alcuni farmaci. Per questo motivo, a titolo d'esempio, la molecola viene impiegata in caso di danno epatico da sovradosaggio da paracetamolo e sostanze tossiche. Uno studio su topi cui vennero somministrati per via intra peritoneale 20 mg/kg di tiopronina 30 minuti prima dell'esposizione a raggi gamma, ha evidenziato che il farmaco protegge l'epitelio intestinale e accelera i processi di normalizzazione tissutali.[1] Altri studi su topi hanno dimostrato che l'effetto protettivo del farmaco nei confronti delle radiazioni gamma può limitare la distruzione degli spermatozoi.[2] È stato ipotizzato che la tiopronina possa agire a livello del metabolismo energetico mitocondriale.

Farmacocinetica

[modifica | modifica wikitesto]La tiopronina viene rapidamente assorbita dal tratto gastrointestinale, raggiungendo il picco di concentrazione plasmatica in 15-30 minuti.

Il farmaco si accumula nel fegato (massima localizzazione nei mitocondri), nei reni, nelle ghiandole surrenali e nel pancreas.

Sono stati identificati 6 metaboliti della tiopronina, tra i quali i principali sono il disolfuro e l'acido tiolattico.

L'escrezione avviene principalmente per via urinaria sotto forma di metaboliti. Già dopo 4 ore dalla somministrazione orale si ritrova nelle urine il 48% di una dose e dopo somministrazione intraperitoneale il 79%.[3]

Tossicità

[modifica | modifica wikitesto]Il valore della DL50 nel topo è di 2,1 g/kg per e.v.

Indicazioni terapeutiche

[modifica | modifica wikitesto]Il farmaco viene impiegato per via orale, per aumentare la solubilità della cistina in caso di cistinuria. La cistinuria, patologia a carattere autosomico recessivo, è caratterizzata dalla formazione di calcoli di cistina che si creano a causa di una aumentata eliminazione dell'aminoacido, poco solubile, con le urine.

La tiopronina rende la cistina più solubile permettendo la formazione di legami disulfurici tra il gruppo tiolico presente nella molecola e quello dell'aminoacido.[4]

La tiopronina possiede inoltre azione fluidificante sul secreto bronchiale per l'interazione tra i gruppi tiolici delle molecole di farmaco e quelli presenti nelle mucoproteine che, depolimerizzate, vengono rese meno vischiose. A livello dell'apparato respiratorio è in grado di ridurre l'infiammazione e di ripristinare l'immunità di tipo cellulare; ha inoltre attività antispastica sulla muscolatura liscia bronchiale.[5][6]

Il farmaco ha dimostrato di essere efficace nel trattamento della epatite cronica. In uno studio una volta somministrato a 165 pazienti con epatite cronica alla dosaggio di 600 mg/die per os per 12 settimane, ha migliorato in generale la funzionalità epatica, indipendentemente dallo stadio istologico della patologia e dai valori dell'antigene HBsAg.[7]

La tiopronina è stata proposta nel trattamento dell'avvelenamento da piombo: il meccanismo d'azione non è chiaro ma sicuramente si può escludere un'azione chelante da parte del farmaco in quanto nei vari studi scientifici l'escrezione urinaria giornaliera di piombo non risultava cambiata.[8] La somministrazione parenterale di 30 g di tiopronina in un periodo di 10 giorni a 27 pazienti con sintomi di avvelenamento cronico da piombo ha migliorato gli indici biochimici caratteristici dell'avvelenamento stesso.[9]

La tiopronina presenta attività comparabile a quella dei sali d'oro e della penicillamina nei confronti dell'artrite reumatoide. Tale attività sembrerebbe essere riconducibile all'azione antiossidante del farmaco.[10][11]

Effetti collaterali

[modifica | modifica wikitesto]La tiopronina causa effetti collaterali simili a quelli della penicillamina.[12]

In uno studio su 140 pazienti con artrite reumatoide, in trattamento a lungo termine con tiopronina, il 40% dei pazienti dovette interrompere l'assunzione del farmaco a causa degli effetti collaterali, la maggioranza dei quali si manifestò nei primi 6 mesi di terapia. I più comuni furono quelli a carico di cute e mucose (eruzioni lichenoidi,[13] prurito e pemfigo).[11][14][15] Secondo una review del 1989 invece su 268 pazienti in trattamento per artrite reumatoide gli effetti collaterali portarono ad interrompere il trattamento nel 27,7% dei pazienti. Questi effetti avversi erano sostanzialmente simili a quelli osservati con la D-penicillamina.[12]

Altri effetti furono proteinuria, glomerulonefrite membranosa,[16] sindrome nefrosica[17], disturbi ematologici (leucopenia,[18] trombocitopenia), gastrointestinali (compresa ageusia), miastenia, polimiosite. Sono state descritte anche reazioni di ipersensibilità con brividi, febbre, ipotensione, eruzioni cutanee.[19] In alcuni pazienti in trattamento con tiopronina si può sviluppare colestasi ed ittero.[20] Quando è somministrato per via inalatoria il farmaco può causare broncospasmo.

Controindicazioni e precauzioni d'uso

[modifica | modifica wikitesto]La tiopronina è controindicata in caso di ipersensibilità nota, nefropatie, turbe ematologiche (in particolare leucopenia e trombocitopenia), lupus eritematoso, miastenia e dermatosi gravi. Durante la gravidanza e l'allattamento la tiopronina deve essere somministrata solo in caso di effettiva necessità. Poiché la molecola contiene un gruppo tiolico il preparato può presentare il caratteristico odore di zolfo.

Interazioni

[modifica | modifica wikitesto]La tiopronina è incompatibile con antibiotici derivati dall'acido 6-aminopenicillamico.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Devi PU, Mathur VB, Chemical protection of mouse intestine against gamma rays with 2-mercaptopropionylglycine (MPG), in Indian J. Exp. Biol., vol. 19, n. 4, aprile 1981, pp. 396–8, PMID 7275197.

- ^ Devi PU, Saharan BR, Chemical protection of mouse spermatocytes against gamma-rays with 2-mercaptopropionylglycine, in Experientia, vol. 34, n. 1, gennaio 1978, pp. 91–2, PMID 620750.

- ^ Carlsson SM, Denneberg T, Emanuelsson BM, Kågedal B, Lindgren S, Pharmacokinetics of intravenous 2-mercaptopropionylglycine in man, in Eur. J. Clin. Pharmacol., vol. 38, n. 5, 1990, pp. 499–503, PMID 2379536.

- ^ Pak CY, Fuller C, Sakhaee K, Zerwekh JE, Adams BV, Management of cystine nephrolithiasis with alpha-mercaptopropionylglycine, in J. Urol., vol. 136, n. 5, novembre 1986, pp. 1003–8, PMID 3534301.

- ^ Costantini D, Padoan R, Valade A, Guadagni L. Evaluation of the therapeutic effectiveness of thiopronine in children with cystic fibrosis. Curr Ther Res 1982; 31: 714–17.

- ^ Carratù L, et al. Clinico-functional and rheological research on mucolytic activity of thiopronine in chronic broncho-pneumopathies. Curr Ther Res 1982; 32: 529–43.

- ^ Ichida F, Shibasaki K, Takino T, et al., Therapeutic effects of tiopronin on chronic hepatitis: a double-blind clinical study, in J. Int. Med. Res., vol. 10, n. 5, 1982, pp. 325–32, PMID 6128281.

- ^ Candura F, Franco G, Malamani T, Scalisi L, Sulphydryl compounds in lead poisoning, in Lancet, vol. 1, n. 8111, febbraio 1979, p. 330, PMID 84986.

- ^ Franco G, Malamani T, Scalisi L, [New therapeutic prospects in lead poisoning: alpha-mercaptopropionylglycine], in Minerva Med., vol. 70, n. 41, settembre 1979, pp. 2811–9, PMID 492550.

- ^ Ferraccioli GF, Salaffi F, Nervetti A, Manganelli P, Long-term outcome with gold thiosulphate and tiopronin in 200 rheumatoid patients, in Clin. Exp. Rheumatol., vol. 7, n. 6, 1989, pp. 577–81, PMID 2515016.

- ^ a b (FR) Sany J, Combe B, Verdie-Petibon D, Tagemouati A, Daures JP, [Long-term tolerability of tiopronin (Acadione) in the treatment of rheumatoid arthritis. Apropos of 140 personal cases], in Rev Rhum Mal Osteoartic, vol. 57, n. 2, febbraio 1990, pp. 105–11, PMID 2138812.

- ^ a b Mazzanti G, Paladini G, Damiani D, et al., [Side effects of d-penicillamine in the treatment of rheumatoid arthritis], in Minerva Med., vol. 77, n. 22-23, maggio 1986, pp. 1009–16, PMID 2941698.

- ^ Kawabe Y, Mizuno N, Yoshikawa K, Matsumoto Y, Lichenoid eruption due to mercaptopropionylglycine, in J. Dermatol., vol. 15, n. 5, ottobre 1988, pp. 434–9, PMID 2975678.

- ^ Kurumaji Y, Miyazaki K, Tiopronin-induced lichenoid eruption in a patient with liver disease and positive patch test reaction to drugs with sulfhydryl group, in J. Dermatol., vol. 17, n. 3, marzo 1990, pp. 176–81, PMID 2141340.

- ^ Piérard E, Delaporte E, Flipo RM, et al., Tiopronin-induced lichenoid eruption, in J. Am. Acad. Dermatol., vol. 31, n. 4, ottobre 1994, pp. 665–7, PMID 8089295.

- ^ Lindell A, Denneberg T, Eneström S, Fich C, Skogh T, Membranous glomerulonephritis induced by 2-mercaptopropionylglycine (2-MPG), in Clin. Nephrol., vol. 34, n. 3, settembre 1990, pp. 108–15, PMID 2225561.

- ^ Salvarani C, Macchioni P, Rossi F, Iori I, Filippi G, Nephrotic syndrome induced by tiopronin: association with the HLA-DR3 antigen, in Arthritis Rheum., vol. 28, n. 5, maggio 1985, pp. 595–6, PMID 3873945.

- ^ Corda C, Tavernier C, Oriol P, Sgro C, Escousse A, Strauss J, Tiopronin-induced agranulocytosis, in Therapie, vol. 45, n. 2, 1990, p. 161, PMID 2353330.

- ^ (FR) Ehrhart A, Chicault P, Fauquert P, Le Goff P, [Side-effects of treatment of 74 rheumatoid polyarthritis with tiopronin], in Rev Rhum Mal Osteoartic, vol. 58, n. 3, marzo 1991, pp. 193–7, PMID 2057693.

- ^ Kurosaki M, Takagi H, Mori M, HLA-A33/B44/DR6 is highly related to intrahepatic cholestasis induced by tiopronin, in Dig. Dis. Sci., vol. 45, n. 6, giugno 2000, pp. 1103–8, PMID 10877223.