ピアノソナタ第28番 (ベートーヴェン)

ピアノソナタ第28番(ピアノソナタだいにじゅうはちばん)イ長調 作品101は、ベートーヴェンが1815年から1816年にかけて作曲したピアノソナタ。

概要

[編集]ナポレオン戦争後の混乱、私生活上での失望などにより作曲の筆が進まなくなっていたベートーヴェンであったが[1]、1815年に作品102のチェロソナタ(第4番と第5番)を書き上げ、翌年には歌曲集『遥かなる恋人に』を完成させた[2]。これらに続く形で完成されたのが作品101のピアノソナタである。作曲はほとんどが1816年の夏に行われ、原稿には同年11月の日付が見られる[2]。こうして生まれた本作はベートーヴェンのロマン期・カンタービレ期から後期への橋渡しをする入り口となる作品である。すなわち、この作品は第26番『告別』や第27番のソナタのような豊かな歌謡性を備えながら、孤高の境地へと達する後期のスタイルの特質を併せ持ったものである。アントン・シンドラーによると、作曲者自身はこの作品が「印象と幻想」を内に有すると語ったという[3]。

曲はドロテア・エルトマン夫人(旧姓グラウメン)へと献呈された。メンデルスゾーンやシンドラーも称賛したほどの優れたピアニストであった彼女は、このとき既に10年来のベートーヴェンの弟子であった。夫人の演奏を高く買っていたベートーヴェンは1817年2月23日の書簡で「かねがねあなたに差し上げようと思っていたもので、あなたの芸術的天分とあなたの人柄に対する敬愛の表明になるでしょう。」と書き送ってる[4]。

楽譜の出版は1817年2月、ウィーンのシュタイナーから行われた[4]。ピアニストのアンドラーシュ・シフは、本作と同時期に作曲されたチェロソナタ第5番が構造的に非常に類似していることを指摘している[5]。

演奏時間

[編集]約19分[4]。

楽曲構成

[編集]第1楽章

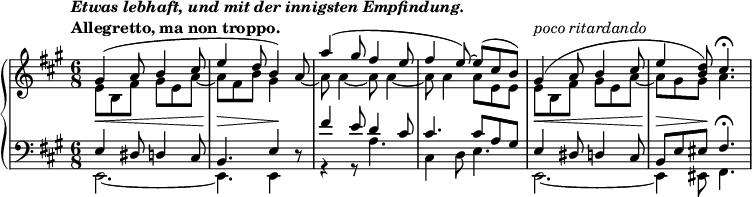

[編集]- 幾分速く、そして非常に深い感情をもって Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto,ma non troppo) 6/8拍子 イ長調

ソナタ形式[4]。形式的には極めて自由でありながら、夢想の中に息づく自然な流れが見事な調和を生み出している[4]。冒頭から譜例1の歌謡的な旋律が属和音で開始される[5]。

譜例1

穏やかな推移を経て第2主題が奏される。この主題には一風変わったフレージングが指定されている(譜例2)。

譜例2

エスプレッシーヴォ・エ・センプリチェの結尾句では小節線をまたぐタイで優しく和音が奏される。提示部の反復は設けられておらず、展開部では提示部小結尾の和音のリズムを引き継いだまま第1主題冒頭が扱われていく。クレッシェンドからフォルテに至るがすぐに落ち着きを取り戻し、意識させることなく自然に第1主題が再現される[4]。短くまとめられた第1主題が終わると、イ長調で第2主題が続き、再び小節線をまたぐタイで拍節感は曖昧となる。再現部は楽章中唯一のフォルテッシモで終わりを迎え、柔和なコーダで穏やかに楽章を閉じる。

第2楽章

[編集]- 生き生きした行進曲風に Lebhaft. Marschmäßig (Vivace alla Marcia) 4/4拍子 ヘ長調

三部形式[4]。シューマンの音楽を予感させるような[3][5]、付点リズムの跳躍を特徴とした行進曲風の音楽。一転して主題労作的であり、高度な和声法、転調技法で展開され緊張感が高い。第1部全体が冒頭に示される譜例3を素材として構成される[6]。途中、センプレ・レガートとなり、サステインペダルを踏みこんだまま声部が応答しあう箇所は印象的な響きをもたらしている[5][6]。

譜例3

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key f \major \time 4/4 \partial 16

\tempo \markup {

\column {

\line { \italic { Lebhaft. Marschmässig. } }

\line { Vivace alla Marcia. }

}

}

<<

{

\override DynamicLineSpanner #'staff-padding = #1.8

\override DynamicLineSpanner #'Y-extent = #'(-1.0 . 1.0)

\override TextScript #'Y-extent = #'(-1.0 . 1.0)

<a' f c a>16\f <a~ f c a>2\sf( a8.[ f16\p a8) r16 d] d4\cresc( c8.\! b16 c8)[ r16 a( c8) r16 ges']

ges4( f8. e!16 f8)[ r16 b,( f'8) r16 bes] bes4

}

\\

{ s16 s1 g,2 ges4 s8. <c a>16 <bes~ f~>2 <bes f>4 s e }

>>

}

\new Staff { \key f \major \time 4/4 \partial 16 \clef bass

<f,,, f,>16 <f f,>8[ r16 f( f'8) r16 f]( f'8 r f,,[ r16 f] e4 e''8[ r16 e] es4 es,,8[ r16 es]

d4 d''8[ r16 d] des4 des,,8[ r16 des] c4

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/6/d/6d2bees64r5skq4eu58ydu9x5j5b9x0/6d2bees6.png)

変ロ長調の中間部ではホルンの信号のような音型に導かれ[5]、譜例4のカノンが開始される[6]。

譜例4

中間部自身もABA'の形式となっており[5]、中間部にあたる個所もカノンで書かれている[6]。トリルの下に主題が回帰し、その後譜例4の冒頭のリズムが刻まれる中で第1部の行進曲調の主題が次第に姿を現し、ダ・カーポで楽章冒頭へと戻る。

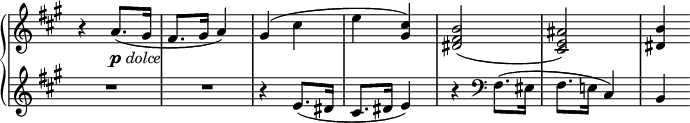

第3楽章

[編集]

- ゆっくりと、そして憧れに満ちて Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio,ma non troppo,con affetto) 2/4拍子 イ短調

- - 速く、しかし速すぎないように、そして断固として Geschwinde, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Allegro) 6/8拍子 イ長調

緩徐楽章を序奏としたフィナーレと見ることができる[5][6][注 1]。序奏部全体にわたって弱音ペダルを踏むよう指定されており[7]、寂寥感を湛えた楽想が奏でられる[6]。序奏部は譜例5に示される3連符を含む音型から構成される[6]。この部分の最後に置かれるノン・プレストのカデンツァには「少しずつ弦を増やす」と指示されているが[7]、これは当時のピアノでは弱音ペダルの踏み方によって通常3弦を叩くハンマーを順次2弦、1弦と変化させることが出来るほど踏み込みが深くできたことが念頭に置かれており、現代のピアノの弱音ペダルの踏み込みの浅さでは指示通りの演奏は実現不可能である[5]。

譜例5

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key a \minor \time 2/4

\tempo \markup {

\column {

\line { \italic { Langsam und sehnsuchtsvoll. } }

\line { Adagio, ma non troppo, con affetto. }

}

}

<<

{

\set subdivideBeams = ##t \set baseMoment = #(ly:make-moment 2 16)

e4_\markup { Eine Saite. } e16([ \times 2/3 { f32 e dis } e16 c']) gis8.([ b32 a]) a8( <e' c>) e([ d16 <e cis>] <f d>8 <bes, f>16 <a e>) <gis e>8( a16 c e c b!8)

}

\\

{ b,8 d c4 e e8( e) <a~ e> <a d,>16 <g e> <a f>8 bes,16 c! d8 <e c> c'16 a gis g }

\\

{ \stemDown s2 s2 s2 s4 e4 }

>>

}

\new Staff { \key a \minor \time 2/4 \clef bass

<gis,, gis,>8( <b b,> <a a,>4) <b b,>8([ <d d,> <c c,> <a a,>]) <f' f,>8. <e e,>16 <d d,>8. <c c,>16 <b! b,!>8( <a a,> e4)

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/n/t/nt6yvl07gfu15t919bpw0zm4n1my9oi/nt6yvl07.png)

弱音ペダルを外して第1楽章の主題が回想されるが、ここではフレーズの間にフェルマータを付した休符が置かれている[7]。その後、長いトリルに導かれて堂々としたソナタ形式の主部に移る。第1主題は主題を模倣しながら進む溌剌としたものである(譜例6)。

譜例6

第1主題は左右の手を入れ替えながら進められ、推移がクライマックスに達すると第2主題が現れる(譜例7)。愛らしい第2主題はたちまち第1主題によるコデッタに取って代わられ、提示部が反復される。

譜例7

展開部は低音部が提示部結尾の音型を引き継いで穏やかに開始される。この際、上声部では譜例1に由来するエピソードが奏されて楽章間の関連性を強固なものにしている[5]。静寂を打ち破るフォルテッシモに続き、譜例6の主題がイ短調の4声でポリフォニックに展開される。この展開部をフーガとしているものもあるが、主題に対して4度下や5度上での応答ではなく、展開も一般的なフーガに則っていないため、間違いである。ピアノソナタ第29番、ディアベリ変奏曲の中でフーガ(フーゲッタ)と銘打たれている楽章や変奏から、ベートーヴェンはフーガを自由に扱いながらも、少なくとも主題の属調で応答することなどの基本に忠実であることがうかがえる。したがってこの展開部を彼自身がフーガとして作曲したとは考えられない。自由な展開を経てストレッタに至った後[6]、低音部で主題の4倍の拡大形が出され[5]、これを合図にアルペッジョが広い音域を駆け上がって再現部となる。アルペッジョの最低音Eは、作曲当時のピアノには無いものもあり、わざわざ"contra E"と表記されている。再現部では第1主題は短くまとめられ、第2主題はイ長調に出される[6]。再現部の結尾句の音型を持ち越す形でコーダに入るが、展開部と同じようにこれが遮られると第1主題を基に対位法的に展開される。速度と音量を落としながら静まっていった後、突如元のテンポに戻って勝利を宣言するかのような和音の強奏によって全曲を締めくくる[8]。

試聴

[編集]脚注

[編集]注釈

出典

- ^ 大木 1980, p. 388.

- ^ a b 大木 1980, p. 389.

- ^ a b c Cummings, Robert. ピアノソナタ第28番 - オールミュージック. 2015年3月29日閲覧。

- ^ a b c d e f g 大木 1980, p. 390.

- ^ a b c d e f g h i j “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 101”. The Guardian. 2015年3月22日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i 大木 1980, p. 392.

- ^ a b c “Beethoven: Piano Sonata No.28”. Breitkopf & Härtel. 2015年3月15日閲覧。

- ^ 大木 1980, p. 393.

参考文献

[編集]- 大木正興『最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I』音楽之友社、1980年。ISBN 978-4276010147。

- 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.28, Breitkopf & Härtel, Leiptig

外部リンク

[編集]- A lecture by András Schiff on Beethoven's piano sonata op. 101, The Guardian

- Beethoven Piano Sonata No. 28, Op. 101, Creation history and discussion of musical content at Raptus Association

- Piano Sonata No. 28の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- ピアノソナタ第28番 - オールミュージック

- ピアノソナタ第28番 - ピティナ・ピアノ曲事典