ピアノソナタ第7番 (ベートーヴェン)

ピアノソナタ第7番(ピアノソナタだいななばん)ニ長調 作品10-3は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。

概要

[編集]作品10としてまとめられた3曲のピアノソナタのうちの第3曲である。正確な作曲年代はわかっていないものの、3曲とも1795年もしくは1796年から1798年の夏までの期間で作曲されたとされる[1][2]。1798年にウィーンのエーダー社から出版され、ブロウネ伯爵夫人アンナ・マルガレーテに献呈された[3]。この際、楽譜の表紙には「クラヴサンまたはピアノフォルテのための3つのソナタ」と印字された[注 1]。これは楽譜の売れ行きを案じた出版社による措置と思われ、作曲者自身は当時既にこの2つの楽器が全く異なるものであると考えていたようである[5]。

作品10の他の2曲(第5番、第6番)が3楽章制を採り小規模であるのに対して、本作は4つの楽章を擁する大規模な音楽となっている[1]。第7番はその3作品の中でも特に優れていると看做されることが多い[6]。ベートーヴェンの弟子であった作曲家のカール・チェルニーは、このソナタを「壮大にして重要な」作品であると評した[5]。とりわけ作曲者がアントン・シンドラーに「悲しんでいる人の心の状態を、さまざまな光と影のニュアンスにおいて描こうとした」と語ったとされる第2楽章は、それまでのベートーヴェンの音楽にはない深刻さを湛えている[6]。この寂寞たる悲劇性を忍び寄る難聴の影と関連付ける意見もある[7]。

演奏時間

[編集]楽曲構成

[編集]第1楽章

[編集]ソナタ形式[8]。力を秘めた第1主題がスタッカートのユニゾンで提示されて曲の幕を開ける(譜例1)。この冒頭の4音は楽章全体にわたって使用され、全体を統一するモチーフの役割を果たす[8][9]。直後には譜例1と対照的なレガートの音型が配されるが、これも4音のモチーフが積み重なって形作られたものである[9]。

譜例1

推移はロ短調の流れるような旋律に始まる(譜例2)。経過部としては存在感が際立っているため、この部分を第2主題の一部ととらえる見方もある[8]。譜例2の中にも4つの音のモチーフが見られる[9]。

譜例2

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key d \major \time 2/2 \partial 4

fis4 d'2( fis) d( e8 d cis b) ais4-. ais-. cis8( b ais b) cis2( fis,4-.)

}

\new Dynamics {

s4\p

}

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key d \major \time 2/2 \clef bass

\stemDown

r4 b,,8 d fis b ais, e' fis cis' b, d fis b b, d fis b

cis, e fis ais b, d fis b fis, cis' fis ais fis,[ \set stemRightBeamCount = 1 cis']

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/n/0/n056y6v26pogxjo9ybf930icjn2ow4l/n056y6v2.png)

譜例2から続く8分音符のパッセージに橋渡しされ、第2主題がイ長調で軽快に奏でられる(譜例3)。

譜例3

第2主題はイ短調で確保され、その後に譜例1冒頭に基づく4度の上昇と下降を特徴とした推移となる[8]。さらに8分音符の伴奏を聞きながら段階的に主旋律の音域を下げる部分[10]、2分音符がピアニッシモで奏される部分が続き、コデッタは再び現れた4音のモチーフによって静かに結ばれる。提示部の繰り返しが終わると、展開部は提示部最後の4音の動きを受けて始まる。第1主題が急激にクレッシェンドし、その頂点で変ロ長調へ転調すると短くも逞しい展開が腕の交差を交えながら繰り広げられる[9]。フェルマータで区切りを置いて再現部となると、ニ長調の譜例1、ホ短調の譜例2、ニ長調の譜例3がそれぞれ再現されていく[8]。コーダは4音モチーフによる提示部コデッタの素材が発展していき[9]、息の長いクレッシェンドにより大きな盛り上がりを築いて終結する。

第2楽章

[編集]ソナタ形式[8]。この「mesto」(悲しげに)と指示された、心を掴む悲劇的な楽章は、音楽史にランドマークを打ち立てたといえる[5][9]。ベートーヴェンがこの曲を最後にラルゴ楽章を一生ピアノソナタに用いなかったことを受け、パウル・ベッカーは、「ラルゴは最もよい精分を搾取されて、結局ベートーヴェンにより棄てられた」と述べている[8]。重い五重和音が引きずるように歩を進める中で、第1主題の旋律が空虚に揺れる(譜例4)。そういえば後年書かれたピアノソナタ第12番の第3楽章(アンダンテの葬送行進曲)も、重層的な和音が特徴であった。

譜例4

アルペッジョの伴奏に乗って歌謡的な経過となり、譜例5の第2主題がイ短調に出される[9]。譜例5は変奏で繰り返されてクライマックスを形成し、経過句の素材によるコデッタにより簡潔にまとめられる[8]。

譜例5

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key d \minor \time 6/8 \partial 2

<<

{

\set subdivideBeams = ##t \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)

c16.( c'32) c4( b16 a) a8[( gis)] a16.(

^\markup

\override #'(baseline-skip . 1) {

\halign #-4

\teeny \center-column {

\natural

\musicglyph #"scripts.turn"

\sharp

}

}

b32 c8( b32 c b c d! c b a) a8[( gis)]

}

\\

{ s8 dis4 dis8 e4 s8 dis4 dis!8 e4 }

>>

}

\new Dynamics {

s4_\markup \dynamic p s4 s4 s8 s4._\markup \dynamic rf

}

\new Staff { \key d \minor \time 6/8 \clef bass

<<

{

\set subdivideBeams = ##t \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/24)

d,8\rest a'4( b16 c) c8[( b)] d,\rest a'8.[ gis32( a gis a b c)] c8[( b)]

}

\\

{ s8 f4. e4 s8 f4. e4 }

>>

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/k/1/k1l51y5xtcxfdey75r633bty1vpq7cs/k1l51y5x.png)

展開部には主題を展開する代わりにヘ長調の新しい旋律が置かれる(譜例6)。

譜例6

フォルテッシモの高揚に導かれて現れる印象的な高音部の32分音符の音型は、後年の円熟期における作曲者の書法を予感させる深みに到達している[8]。32分音符の下降音型が第1主題へと接続されて再現部となる。第1主題は短くまとめられ、第2主題も続いて再現される[8]。コーダでは低音で第1主題が奏でられる上で6連符のアルペッジョが鳴り響くが、音量の増大と共に64分音符へと音価を減らして頂点に至る[10]。32分音符の音型と第1主題が順に回想されて、失われたものがどうあがいても取り戻せないとついに悟るように、悲嘆の歩も静かに止まる。

第3楽章

[編集]「ソミ」ではじまる典型的な癒し系の主題が歌い始められる(譜例7)。第2楽章で塗り潰され時間が止まった悲壮の闇に、ふと新たな光が差し込んできた感動的な瞬間である[5][9]。

譜例7

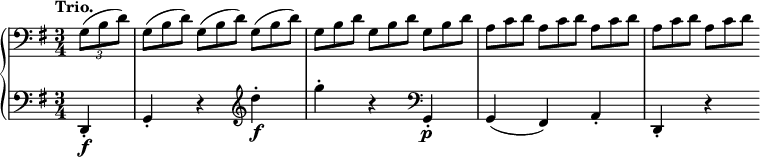

譜例7は反復記号によって「癒し」を繰り返し、元気なカノン風の中間部分のあとにも、トリルの修飾の下にもう一度現れる。さらにコデッタが置かれて中間楽節以降もそのまま反復するよう指示される[10]。右手の3連符を左手が飛び越える主題によるトリオは作曲者のユーモラスな一面を映している[5](譜例8)。

譜例8

譜例8がアーティキュレーションを変えて繰り返され、メヌエット・ダ・カーポとなる。

失われたものが帰って来ない中での、この第3楽章の極めて念入りな「癒し」は成功なのだろうか。どこかに虚しさがないだろうか。その答は、この曲が複雜な第4楽章をもっていることで分かる。

第4楽章

[編集]- Rondo, Allegro 4/4拍子 ニ長調

ロンド形式[11]。何かを問うような印象的な主題に始まる(譜例9)。ベートーヴェンはこの動機を用いて憂鬱さを表現したのだとシンドラーが伝えている[11]。壮大なテーマがあるのではなく、上昇する3音符の小さく単純なモチーフが楽章全体を構成している。ベートーヴェンはこのように小さな素材を曲全体に即興的に散らすことをしばしば行ったと、弟子ツェルニーは証言した[5]。

譜例9

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key d \major \time 4/4 \partial 8

\tempo \markup {

\column {

\line { RONDO. }

\line { Allegro. }

}

}

<<

{

fis8[( g b)] b4\rest b\rest b8\rest fis[( g b)] b4\rest b\rest b8\rest

\stemDown b( a d cis g' fis b a e')~ e16( d cis b a gis d' gis, b4\fermata ) _\(

\stemUp \grace { cis16[ b ais] b8[ cis] } \stemDown a!8\fermata \)

}

\\

{ <d,,~ a>8( <d b>4) s4 s s8 <d~ a>8( <d b>4) }

>>

}

\new Dynamics {

s8\p s1 s s8\cresc s\! s4 s4. s8\f s4\> s s\p

}

\new Staff { \key d \major \time 4/4 \clef bass

<<

{

d,8[( b g)] d'4\rest d\rest d8\rest d[( b g)] d'4\rest d\rest d8\rest \clef treble

g'( fis4 <g e> <fis d> a~) a gis~ gis\fermata ( a8\fermata )

}

\\

{ s8 s1 s s2. \stemUp <e~ cis>4( \stemDown <e~ d~ b>2) <e d a~>4 <e cis a>8 }

>>

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/g/l/glavrwp1h1otp3id6nk6rohu2ms2rwx/glavrwp1.png)

間をおかずにニ長調に現れる第2の主題は譜例10である。

譜例10

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key d \major \time 4/4 \partial 2

r4 <g''~ g,~> <g g,>8( <fis fis,>) <g g,>-. <a a,>-. <b b,>-. <b b,>-. <cis cis,>-. <d d,>-. <d d,>4( _\( <a a,>8) \) r

}

\new Dynamics {

s4 s\sf

}

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key d \major \time 2/2 \clef bass \partial 2

\stemUp b,,,16[ d cis d] e d cis d

a[ d cis d] e d cis d g,[ d' cis d] e d cis d | fis,[ d' cis d] e d cis d

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/k/5/k5ufae4a29ef39b64wyn65gmiqj9n1c/k5ufae4a.png)

16分音符の動きを継続しながらイ長調を経由し、半音階的な動きからフェルマータを挟んで譜例9の再現が行われる。次に変ロ長調に転じると3つ目の主題が提示される(譜例11)。

譜例11

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key c \major \time 4/4

r8 f''4 d16( bes) f8-. d-. bes-. f-.

d-.[ bes-.] a-. a'-. c,-.[ c'-.] es,-. es'-.

}

\new Dynamics {

s s\sf

}

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key c \major \time 2/2 \clef bass

\set subdivideBeams = ##t \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/4)

\set Timing.beatStructure = #'(1 1 1 1)

bes,,16 f'( d f bes, f' d f bes, f' d f bes, f' d f

c f es f c f es f a, f' c f a, f' c f

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/r/n/rny18f3p56qfik43elahm0f6r990k9o/rny18f3p.png)

曲は快活に進行してユニゾンの走句で頂点を築く。一瞬譜例9がヘ長調で顔をのぞかせるが、神秘的なユニゾンの推移で原調に復帰すると譜例9の再現となる[9]。ここでの主題は変化を与えられており、譜例10に続いて再度奏される際にはまた新たな装飾が行われる[11]。コーダもやはり譜例9の動機を盛り込んで作られており、約3オクターヴの音域を半音階とアルペッジョで往復してあっさりと全曲の終わりを迎える。

脚注

[編集]注釈

出典

- ^ a b 大木 1980, p. 333.

- ^ a b ピアノソナタ第7番 - オールミュージック. 2016年5月29日閲覧。

- ^ 大木 1980, p. 334.

- ^ “Beethoven, Piano Sonata Op.10 first edition” (PDF). Eder (1798年). 2016年5月29日閲覧。

- ^ a b c d e f Angela Hewitt. “Piano Sonatas Opp 10/3, 7 & 57”. Hyperion Records. 2016年5月29日閲覧。

- ^ a b c 大木 1980, p. 338.

- ^ “Beethoven, Piano Sonatas” (PDF). CHANDOS. p. 18. 2016年5月30日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j 大木 1980, p. 339.

- ^ a b c d e f g h i “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 10 no 3”. The Guardian. 2016年6月5日閲覧。

- ^ a b c “Beethoven, Piano Sonata No.7” (PDF). Breitkopf & Härtel. 2016年6月5日閲覧。

- ^ a b c 大木 1980, p. 341.

参考文献

[編集]- 大木, 正興『最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I』音楽之友社、1980年。ISBN 978-4276010147。

- CD解説 Angela Hewitt, Hyperion Records, Piano Sonatas Opp 10/3, 7 & 57, CDA67518

- CD解説 CHANDOS, Beethoven: Piano Sonatas, CHAN 10616(9)

- 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.7, Breitkopf & Härtel, Leiptig

外部リンク

[編集]- A lecture by András Schiff on Beethoven's piano sonata Op 10-3, The Guardian

- ピアノソナタ第7番の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- Palmer, John. ピアノソナタ第7番 - オールミュージック

- ピアノソナタ第7番 - ピティナ・ピアノ曲事典