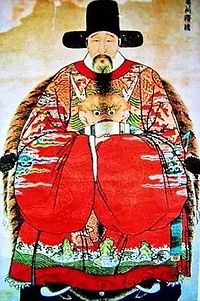

張居正

| 張居正 | |

|---|---|

| 各種表記 | |

| 繁体字: | 張居正 |

| 簡体字: | 张居正 |

| 拼音: | Zhāng Jūzhèng |

| ラテン字: | Chang1 Chü1-cheng4 |

| 和名表記: | ちょう きょせい |

張 居正(ちょう きょせい、嘉靖4年5月3日(1525年5月24日) - 万暦10年6月20日(1582年7月9日))は、中国明代の政治家。字は叔大、封号は上柱国。号は太岳、諡は文忠。万暦帝の元で強力な指導力を発揮して政治改革を推し進めたが、その一方で強引に政敵を蹴落とすやり方は恨みも買った。

経歴

[編集]政権獲得まで

[編集]嘉靖四年(1525年)、湖北江陵県の人[1][2][3]。嘉靖二十四年(1547年)に23歳で進士となり、翰林院庶吉士から諸官を歴任する[3]。

隆慶元年(1567年)に嘉靖帝が崩御して隆慶帝が即位する。その首輔大学士に選ばれた徐階に吏部左侍郎兼東閣大学士に抜擢され[1]、徐階や高拱らと共に政治に当たった[1]。隆慶六年隆慶帝が崩御して張居正の学問上の弟子であった[2]万暦帝が十歳で即位すると張居正は宦官の馮保と結び、高拱を押しのけて首輔となる[1][2][4]。

宰相として

[編集]幼帝を擁した張居正は独裁的な手腕を振るい、次々と改革を実行していった。

まず考成法という新しい制度を始める。考成法とは端的に言えば地方官の考課について首輔が判断できるように成る制度である。それまでは皇帝の秘書に過ぎなかった大学士が事実上の官僚機構のトップに立つことになったのである[5]。これを元に行ったのが張居正の功績として最大のものとされる全国的な丈量の実施である。

丈量とは日本で言えば検地のことである。当時、地方に強い勢力を張っていた郷紳勢力は所有地の量をごまかして報告し、税逃れをすることが多かったが、張居正はこれに断固として挑み、大量の隠し田を摘発した。これにより全国の田土は300万頃も増えた[1]。またこれに伴い以前よりそれまで行われつつあった一条鞭法という新しい税制の施行も拡大した[1][注釈 1]。

それ以外にも無用な工事・官職の撤廃。氾濫した黄河の治水などに精力的に取り組んだ[9][10]。これにより窮乏の縁にあった明の財政は一息つくことと成る。万暦の初めに歳入が200万両であったのが300万から400万に増加し[3]、倉庫には10年分の食料が積み上げられ、余剰金は400万両を越えたという[10]。

一方で言論弾圧・既得権の侵害などにより、朝野には張居正に対する不満が満ちた[11][12]。万暦五年(1577年)には父が死去し、本来ならば服喪(丁憂)のために職を辞さねばならなかったが、離職中の弾劾を恐れて職務を続けた。これに対して、万暦帝が15歳であることから奪情(皇帝が臣下に喪に服さずに職務を続けさせる)の勅命を出すべきとする意見と辞職して故郷の湖広に戻るべきだという意見が対立[13]し、後者の人々が配流されたり免職や左遷の処分を受けている(奪情問題)[14]。

万暦九年(1581年)に病に倒れ、翌年に死去した。齢58。上柱国の封号と文忠の諡を贈られた[1][15][3]。

死後

[編集]死後すぐに、親の服喪を欠かしたことなどを理由とした弾劾が相次ぎ、万暦11年(1583年)には封号と諡を剥奪された上、死後であるが死刑扱いとされ、家産は全て没収された。長男の張敬修は自殺に追い込まれ、それ以外の家族は辺境に送られた[11][15][3]。

張居正死後、万暦帝は政務を放棄して過度の奢侈に走り、張居正が積み上げた蓄積は全て消えてしまった[16][17][3]。

登場作品

[編集]- 『大明王朝 〜嘉靖帝と海瑞〜』(2006年、演:郭東文)

- 「万暦首輔張居正」(2010年、日本未公開、演:唐国強)

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d e f g 山根 1999, p. 77.

- ^ a b c 寺田 1998, p. 385.

- ^ a b c d e f 上田 2005, p. 479.

- ^ 上田 2005, p. 749.

- ^ 上田 2005, pp. 235–236.

- ^ 山根 1999, p. 272.

- ^ 濱島 1999, p. 179.

- ^ a b 寺田 1998, p. 427.

- ^ 山根 1999, p. 79.

- ^ a b 寺田 1998, p. 387.

- ^ a b 山根 1999, pp. 77–78.

- ^ 寺田 1998, pp. 387–388.

- ^ 内閣首輔の奪情は成化年間までは原則行われてきたが、正徳年間の楊廷和が奪情を拒否して辞任して以来行われなくなっていた(岩本、2019年、P336.)。

- ^ 岩本真利絵「管志道の思想形成と政治的立場」『明代の専制政治』(京都大学出版会、2019年)P315.

- ^ a b 寺田 1998, p. 388.

- ^ 山根 1999, pp. 78.

- ^ 寺田 1998, p. 389.

参考文献

[編集]- 愛宕松男、寺田隆信『モンゴルと大明帝国』講談社〈講談社学術文庫〉、1998年。ISBN 978-4061593176。

- 寺田隆信「明」。

- 神田信夫 編『中国史4 明〜清』 4巻、山川出版社〈世界歴史大系〉、1999年。ISBN 978-4634461802。

- 第一章「明」

- 上田信『中国の歴史9 海と帝国:明清時代』講談社、2005年。ISBN 978-4062740593。

- 『文庫版』講談社〈講談社学術文庫〉、2021年。ISBN 978-4065227770。