短い交響曲

『短い交響曲』(英語: Short Symphony)または交響曲第2番は、アーロン・コープランドが1931年から1933年にかけて作曲した交響曲。演奏時間がわずか15分と短いことからこの名前が付けられた。曲はコープランドと親しかったメキシコの作曲家で指揮者のカルロス・チャベスへ献呈された。第1楽章はソナタ・アレグロ形式、続く緩徐楽章は三部形式、最終の第3楽章はソナタ・アレグロに類似しつつも循環形式を呈している。曲は複雑なリズムと多調を用いており、作曲者が関心を寄せるようになっていた音列並びにメキシコ音楽、ドイツ映画からの影響も取り入れられている。楽器法の面ではトロンボーンと打楽器セクションを省略する代わりにヘッケルフォーンとピアノを用いている部分に特徴がある。コープランドは後年、本作を六重奏曲へと編曲している。

本作はコープランドの生前に広く演奏されることはなかったが、リズムの変化が演奏至難であることが主な理由であった。セルゲイ・クーセヴィツキーとレオポルド・ストコフスキーの両名が初演の指揮を辞退し、チャベスが1934年にメキシコシティでの演奏を請け負うことになった。その後、ようやく1944年に米国初演が実現し、1950年代にも演奏会で取り上げられた。初録音は1969年に作曲者自身のバトンで行われている。コープランドは本作を「自分がこれまで書いた中でも屈指の作品」であると考えていたが[1]、評論家には細切れで耳障りだと看做す者もいる。コープランドの評価に賛同する者は、本作は傑作であり、コープランドのキャリアと近代音楽の発展の両面から重要な作品であると評している。

作曲の経緯

[編集]

1926年から1928年にかけて、コープランドは『オルガンと管弦楽のための交響曲』を交響曲第1番へ編曲し、また1929年にはバレエ音楽『グローグ』を再編して『舞踏交響曲』とする作業を行っていた。これらの「交響曲」はいずれも本作に先立つ作品ではあるものの、コープランドは『舞踏交響曲』を真の交響曲とは考えていなかった。従って、本作がコープランドの2作目の交響曲と看做されており、彼自身もそのように言及を行っていた[2]。

コープランドが本作に着手したのは1931年のことであった[2]。1932年まで、彼は本作を下書き、作曲、改訂する傍らで『管弦楽のためのステイトメンツ』の作曲も進めていた[3]。1932年夏季のヤドー滞在中、コープランドはピアニストのジョン・カークパトリックに宛てた手紙で、『管弦楽のためのステイトメンツ』の仕事を同時にこなしているせいで『短い交響曲』の作曲が中断している、と述べている[4]。

友人で作曲家仲間のカルロス・チャベスの招きに応じ、コープランドは1932年の秋に初めてメキシコへと足を運んだ。メキシコでも2つの管弦楽作品に係る作業を続けたコープランドは[4]、同国の人々と音楽に感銘を受けた。この旅行に着想を得た彼は本作の終楽章にメキシコの伝統的要素を採り入れることにしたのに加え、管弦楽『エル・サロン・メヒコ』の作曲を開始したのであった[5]。本作の仕事は翌年にもつれ込んだ。1969年にラジオ出演したコープランドは、この時の遅れについて「作品を自分に可能な限り完璧なものに仕上げようという意志」があったのだと述べている[4]。曲は『管弦楽のためのステイトメンツ』、『エル・サロン・メヒコ』に先駆けて1933年に完成し[4]、これによってメキシコ旅行から生まれた作品の第1号となった。コープランドはこの後、長期休暇を利用して数回のメキシコ訪問を行うことになる[5]。

セルゲイ・クーセヴィツキーとレオポルド・ストコフスキーの両名がリズムの難渋さを理由に本作の初演を辞退し、チャベスが世界初演の指揮を執ることに同意した[6]。初演は1934年11月23日、メキシコシティでチャベスの指揮、メキシコ交響楽団の演奏により行われた[1][7][8]。コープランドは感謝のしるしとして本作をチャベスに献呈した[6]。初演から10年の間、本作は演奏の機会に恵まれなかった[9]。ストコフスキーは当初、フィラデルフィア管弦楽団の1935年秋シーズンのプラグラムに本作を掲載して披露を予定していた。しかし彼はこの作品が「リズムが非対称で非常に難しい」と述べ[10]、その後に演奏を取りやめてしまった[9]。クーセヴィツキーも本作の演奏を発表後にキャンセルする事態となっていた。コープランドがこの作品は難しすぎるのかと尋ねた際、クーセヴィツキーは次のように応じたとされる。「いいえ、困難すぎるのではありません、不可能なのです!」(Non ce n'est pas trop difficile, c'est impossible![11])ストコフスキーはついに翻意し、1944年1月9日にニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールにおいてNBC交響楽団を指揮してラジオ放送による本作のアメリカ初演を行った[12][13]。さらに1955年にバーデン=バーデンでバーデン=バーデン・フライブルクSWR交響楽団による演奏も行われている[6]。1957年にはレナード・バーンスタインが指揮するニューヨーク・フィルハーモニックによって、演奏会でのアメリカ初演が実現した[12]。続く1958年にはコープランドがタクトを握り、南カリフォルニアのオーハイ音楽祭でアメリカ西海岸初演が行われた[14]。

1937年、コープランドは本作をクラリネット、弦楽四重奏とピアノのための六重奏曲へと編曲した[1]。彼はこれを「自暴自棄の行動」と呼びつつも、曲の演奏難度が下がるようにしたのであった[15]。六重奏曲版の初演は1939年に行われたものの[1]、以降の演奏は数えるほどしかなかった[15]。彼はさらにデニス・ラッセル・デイヴィスに通常の室内オーケストラ版への編曲許可を与えており、これは1979年に完成に至っている[16]。

楽器編成

[編集]本作の編成は以下の通り[17]。

ピッコロ、フルート2(第1奏者はアルトフルート持ち替え)、オーボエ2、ヘッケルフォーン(コーラングレ持ち替え)、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、ピアノ、弦五部

アメリカ合衆国の作曲家アラン・スタウトは、本作の楽器編成がチャベスの交響曲第1番のそれに極めて近いことを見出している。両作品ともにトロンボーンを省略し、ヘッケルフォーンを加えているのがその理由である[7]。木管楽器、金管楽器、弦楽器を組みにして用いる方法は、ハイドンやモーツァルトの古典派の交響曲に見出される楽器法に類似している[18]。コープランドは打楽器セクションを採用しなかったが、ピアノが打楽器の代わりとして効果的に用いられている[19]。

楽曲構成

[編集]3つの楽章で構成されており、切れ目なしに演奏される[20]。

標準的な演奏時間は約15分[17]。この短さが『短い交響曲』(Short Symphony)という名づけに繋がった[13]。

第1楽章

[編集]第1楽章はソナタ・アレグロ形式で、はじめに2つの主題の提示がなされ、展開、主題の再現、コーダと続く[24][25]。楽章の開始を告げる5音からなるモチーフはニ長調とニ短調の両方の三和音を暗示するもので[26](譜例1)、作品全体の至る所に見出される曖昧な調性の最初のひとつである[27]。コープランドはこのモチーフを用いて調性中心をト音に置くことで、第1主題を作り上げている[21][28]。

譜例1

冒頭部分ではこの主題が管弦楽に繰り返され、その後は変ロ音を中心とする拡大形をフルートとクラリネットが奏していく[26][29](譜例2)。

譜例2

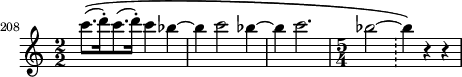

第2主題はホ音を中心とし、コーラングレによってジャズ調のシンコペーションのリズムにより提示される[30][31](譜例3)。

譜例3

展開部はわずか13小節で構成される簡潔なものとなっている。ストレッタといった伝統的なフーガの要素を採り入れ[32]、それがこの作品における主題展開の共通した手法となる[27]。続いて第1主題、第2主題が再現されるが、ここでは調性中心はそれぞれ変ロ音とニ音に変更されている[24]。最後のコーダではトゥッティがト音を中心とする第1主題を再度示して楽章は結ばれる[33]。

この楽章の調性中心は中音と下中音の関係になっている[24]。この性質はベートーヴェンの作品での調性間の中音の関係に遡ることができる。ベートーヴェンはこうした関係性を用いて古典派音楽の枠組みを超えていったのである[20]。この楽章のパッセージでは複雑なリズム、拍子の変更が頻繁に用いられる。再現部の開始部分では14小節のうちに10回拍子が変更され、続くエピソードでは6つもの拍子が同時に演奏されることになる。その後のパッセージでは19小節の中で13回の拍子変化が行われる[34][35]。

第2楽章

[編集]第2楽章は95小節からなる小規模な楽章で、第1楽章に比べると大幅に緩やかなテンポで奏される。音楽学者のハワード・ポラックはこの楽章はABAの形の三部形式であると記している[36]。しかし、コープランド研究者のクインシー・C・ヒリアードによると、この楽章の形式は通常のABAの形というよりむしろABBAの「アーチ型」の設計に類似しており、典型的な第2楽章とは形式的に異なっているという[37]。また、この楽章には第1楽章第1主題に由来する材料が用いられており、循環形式の使用が示唆される。その傾向は第3楽章でより顕著となる[20]。

Aの部分は葬送歌調で、変ロ音を中心として下降するアルトフルートが奏するテトラコルドの主題で開始する[6][22][38](譜例4)。

譜例4

この主題は変奏され、他の楽器も加わって対位法的扱いを受けた後、若干速度を上げてBの部分へと至る。Bは軽さを増して舞曲風となっており、調性中心はヘ音に置かれる。譜例5に示されるここでの主題はまずアルトフルートが提示し、他の木管楽器がカノンに似た形で模倣する[6][39][40]。

譜例5

AとBの主題が4小節の経過で対位法を駆使して奏され、Bの主題が回帰してくる。Aの部分の主題がストレットの中で再度用いられて第2楽章は終わりを迎え、第3楽章への移行が行われていく[41]。

第3楽章

[編集]第3楽章の構造設計はソナタ・アレグロ形式に類似してはいるものの、厳密な意味でその型を守ってはいない。一例として、ジュリア・スミスは1955年のコープランドに関する著書において、この楽章は循環形式に従っていると述べている[42]。これはセザール・フランクが生み出した、他の楽章から関係する主題要素を再利用して構造的統一感を得る形式である[43]。冒頭、ピッツィカートの伴奏の上にバスクラリネットが動機を奏して開始し、変ニ長調の三和音の概形を示す。第1主題は変ニ音を調性中心としており、第2ヴァイオリンがオスティナートリズムを刻む中でフルートに始まる様々な楽器で奏されていく[44][45](譜例6)。

譜例6

シンコペーションのリズムを持つ動機が続き、これがヘ音を調性中心とする第2主題へと変貌してヴァイオリンによって奏でられる[46][47](譜例7)。

譜例7

展開部が終わると第1主題が形を変えて回帰する。このとき旋律の幅は異なるものの、変ニ音が中心であること、オスティナートに伴われていることには変わりがない。シンコペーションの第2主題は変イ音を調性中心として再現される[48]。第1楽章の第1主題を再現してコーダとなり、循環形式を使用していることが示される[49]。空虚五度の響きで全曲に幕が下ろされる。1955年版ではこの和音が計3回鳴らされるように変更されている[36]。

終楽章では先行2楽章に比べてトゥッティを高い頻度で使用している。そこに弱音器付きのトランペットや、コル・レーニョ、ピッツィカート、ジュテなどの効果が加わる[50]。この楽章でも拍子の変更とシンコペーションのリズムが多用される[51]。ポラックはこの終楽章に「メキシコ音楽の同化」を見出している。本作の作曲中、コープランド自身も友人たちに対して「第三楽章が(中略)私にはかなりメキシコ風に聞こえ始めた」と語っている[6]。また、終楽章にはコープランドが1931年にベルリンを訪れた際に鑑賞していた、エリック・シャレルのドイツ・オペレッタ映画『会議は踊る』からヴェルナー・ハイマンの歌曲が引用されている[6]。

様式

[編集]

ポラックの考えるところでは、本作は「陽気で魅力的」であり、曲の「鋭い不協和音」と「リズムの揺さぶり」はユーモラスな性質であるという。また彼は、第1楽章をコンチェルト・グロッソになぞらえる一方で第3楽章のある動機がモーツァルトの交響曲第41番にも見出されるとし、本作が様式の点で新古典主義たり得るのではないかと記している[52]。音楽学者のジェニファー・デラップはそのリズムと和声に基づき、ある近代音楽的性格はこの交響曲に帰されるのだとした[53]。

リズム

[編集]1929年、コープランドは管弦楽のための『交響的頌歌』を作曲し、そこで多数の拍子変更を行った。指揮者のセルゲイ・クーセヴィツキーから曲を演奏しやすくするために拍子を変える頻度を下げた方がいいと助言された際、当初その提案を拒絶していたコープランドであったが、ボストン交響楽団との稽古をしたことで目が覚めて翻意していた。『交響的頌歌』でのリズムの難渋さが本作には再び現れており、拍子の転換が早いのみならず、あまりみかけない拍の分割やポリリズム群が求められる[54]。作品中のパッセージにおけるリズム的に複雑なスタイルにより、指揮者は「制御するよりも監督する」役割に置かれ、典型的な技巧派の指揮者の務めとは大きく異なるものになるのだと、ポラックは論じている[55]。本作のリズムが付きつける挑戦に指揮者たちが慎重な姿勢を示したことがコープランドを苛立たせ、後年の作品での複雑性へと向かわせることになる[56]。

ジャズは本作のリズムの選択に重要な影響を及ぼしている。1967年に作曲家のエドワード・コーンから、『短い交響曲』のような作品における音楽が様式としてさらに国際的となるのだろうか、と問われたコープランドは次のように応じた。

おそらく、とはいえそれでも私はそれらがある意味でアメリカ的であると考えることを好んでいます。そのリズムの活力は確かにアメリカ的で、文字通りの引用はないとはいうものの、ジャズの影響を受けています。もし私がジャズ志向を持っていなかったとしたら、そうしたリズム、とりわけ『短い交響曲』のそれを考え付くことはなかったでしょう[57]。

調性と音列

[編集]第1楽章と第2楽章は大部分が一定の調性中心を有しつつ、多調を暗示している。終楽章はさらに強く多調への含みを持たせつつ、多様な調を移り変わっていく。また、本作では複合和音が用いられている[58]。

コーンはコープランドへのインタビューで、彼のスタイルがいかにアルノルト・シェーンベルクと結び付けられる作曲方法である「音列技法、十二音技法の書法へと進んでいったのか」を尋ねている。コープランドは、このスタイルと技法の変化は1930年代初頭に起こったもの、すなわち1930年の作品であるピアノ変奏曲からであると回答した[59]。さらに彼は音楽学者のヴィヴィアン・パーリスに次のように語った。

[音列主義により]私は異質な、断片化の進行した旋律を書くことを強いられ、それが次にそれまでほとんど使ったことのなかった和声に繋がりました。このように私が書く和声はピアノ変奏曲、そして続く作品 - 『短い交響曲』や『管弦楽のためのステートメンツ』 - において影響を受けたのです。これらの楽曲では以前の私の作品よりも不協和な響きが目立ちますが、それでも私は調性を捨てたわけではないのです[60]。

音楽学者のブライアン・R・シムズは、シェーンベルクの方法論に対するコープランドの興味は1920年代にナディア・ブーランジェの下で学んでいる間に始まっていた、と考えている。1928年までにコープランドはシェーンベルクのピアノ組曲を研究し、実験的に十二音音列や他の音列技法での作曲を開始していた[61]。コープランドとシムズが共に挙げる初期の用例が、1927年にE・E・カミングスの詩を用いて作曲した『Poet's Song』(詩人の歌)である[A][62][63]。コープランドは1930年のピアノ変奏曲に、あるモチーフ及びその反行形と逆行形を持ち込み、さらにそれ以外の音列技法と組み合わせたのであった[64]。この音列並びに十二音技法への興味は本作を作曲する際にもコープランドに影響を与え続けており、それは不協和な響きのみならず[60]、主題群の反行、逆行、さらには反行の逆行がスケッチに書き残されていることにも表れている[4]。音楽評論家のマルコム・マクドナルドは、第2楽章にも反行および逆行の形が使用されていると指摘する[65]。

評価

[編集]1944年の本作のアメリカ初演の講評として、『ニューヨーク・タイムズ』のノエル・ストロースは「温かく受け入れられた」と報じている。しかし、彼は「[この交響曲]は全体に非常に量産型で閉鎖的であり、特にどこに至るわけでもなく、概して無益な断片の印象を残す」と批評し、さらにこの作品は「作曲者の重要作と看做すことはできず」、「耳障りな入り組んだ迷路」であるとした[13]。1965年、コープランドはロンドン交響楽団を指揮し、ストラヴィンスキーの交響曲ハ調の演奏後に本作を披露した。評論家のエドマンド・トレイシーは演奏会が聴衆を喜ばせたと伝える一方で、『短い交響曲』によりコープランドの「不十分さ」に対比される形でストラヴィンスキーの「天賦の才」が露わになったと評価した。トレイシーは本作が「決して果たされることのない主張を行い」さらに「本当は議論していないのに議論しているかのような議題を上げた」と記した[66]。

本作を賛美する者もいた。チャベスは1934年12月にコープランドへこう書き送った。「私が小交響曲をどれほど楽しいんだのか[B]、少ない言葉でお伝えすることは不可能です[9]。」また、コープランドはミンナ・レーダーマンの『Modern Music』誌上で取り上げられた10作の「最も価値ある現代作品」に本作を含めた件に関しても、1946年にチャベスに謝意を表している[67]。作曲家で評論家のアーサー・バーガーは『ザ・サン』紙に掲載した1944年の初演評で本作を賞賛し、この作品が「その本質の中に感情」を有していると褒めたたえた。しかし、多くの不協和音は演奏中に「意図せず差し挟まれた」ものだと記した[68]。バーガーはその後1953年にコープランドの伝記を著し、本作が「[コープランドの]傑作群の中に入れられねばならない」と書いている[9]。1985年の本作の録音評として、アラン・スタウトはこの交響曲が「議論の余地なく30年代の傑作のひとつ」とし、この曲がストラヴィンスキーの交響曲群を「待ち望んでいる」と評した。また、彼はこの作品が「聞かれるよりも書かれることの方が多い」と述べる[7]。2000年の論文において、マルコム・マクドナルドは「見事」であり、また「1930年代のモダニズムにあって屈指の印象を残す業績」であるとして本作を讃えた[65]。

本作は作曲から数十年の間は演奏機会を得ることが出来ず[6]、1980年代まで主要オーケストラでは取り上げられないままであった[24]。コープランド自身は本作を好意的にみていたものの、1968年の著書『The New Music』において『短い交響曲』などの作品で使用した音楽語法は「演奏が困難で、聴衆には理解が難しい」ことを認めていた[69]。メキシコシティでの初演とバーデン=バーデンでの演奏には10回のリハーサルが必要となっており、曲が非常に難渋であることがわかる[6]。1981年のジョン・キャラウェイのインタビューの中で、コープランドは常にこの楽曲が「自分がこれまで書いた中でも屈指の作品」であると考えてきたが、「人気が出たことは一度もなく、その理由は私にはあまり明白ではない」と語っている[70]。当初、曲の持つ技術的困難さがストコフスキーなどの指揮者を遠ざけはしたものの、レナード・バーンスタインやエリオット・カーターといった若い世代の作曲家からは好まれるようになっていくのであった[6]。

六重奏曲への編曲も評論家の支援を受けることができた。1980年にアメリカのミニマル音楽の作曲家であるスティーヴ・ライヒは、自作の『エイト・ラインズ』が「おそらく貴方の素晴らしい六重奏曲の遠縁のいとこです」と手紙でコープランドに伝えている[71]。評論家のジェラルド・サイクスはある時コープランドに六重奏曲が「自然の素晴らしい甘美さ」であると書き送っており、評論家のジョゼフ・カーマンはこの編曲が「たちまち気に入る、骨の髄まで音楽的」であると述べている[72]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d Hilliard 1984, p. 99.

- ^ a b Pollack 2002, p. 201.

- ^ MacDonald 2000, p. 28.

- ^ a b c d e Crist 2003, p. 425.

- ^ a b Henken.

- ^ a b c d e f g h i j Pollack 2002, p. 202.

- ^ a b c Stout 1985, p. 500.

- ^ Parker 1987, p. 435.

- ^ a b c d e DeLapp 2002, p. 85.

- ^ Henderson 1935.

- ^ DeLapp 2002, pp. 85–86.

- ^ a b Crist 2005, p. 215.

- ^ a b c N. S. [Noel Straus] 1944.

- ^ Mugmon 2013, p. 617.

- ^ a b DeLapp 2002, p. 86.

- ^ Pollack 1999, p. 291.

- ^ a b Copland 1955, Instrumentation.

- ^ Hilliard 1984, p. 116.

- ^ Hilliard 1984, p. 139.

- ^ a b c Hilliard 1984, p. 138.

- ^ a b Copland 1955, p. 1.

- ^ a b Copland 1955, p. 27.

- ^ Copland 1955, p. 37.

- ^ a b c d Hilliard 1984, p. 100.

- ^ Cross & Ewen 1962, pp. 945–946.

- ^ a b Hilliard 1984, p. 101.

- ^ a b Hilliard 1984, p. 137.

- ^ Hilliard 1984, pp. 100–101.

- ^ Copland 1955, p. 7.

- ^ Hilliard 1984, p. 103.

- ^ Copland 1955, p. 13.

- ^ Hilliard 1984, pp. 104–105.

- ^ Hilliard 1984, p. 107.

- ^ Hilliard 1984, pp. 112–113.

- ^ Pollack 2002, pp. 207–208.

- ^ a b Pollack 1999, p. 290.

- ^ Hilliard 1984, pp. 117, 138.

- ^ Hilliard 1984, pp. 117–118.

- ^ Hilliard 1984, pp. 119–120.

- ^ Copland 1955, p. 30.

- ^ Hilliard 1984, pp. 120–121.

- ^ Hilliard 1984, p. 124.

- ^ Cross & Ewen 1962, p. 937.

- ^ Hilliard 1984, pp. 125–126, 131.

- ^ Copland 1955, p. 38.

- ^ Hilliard 1984, pp. 125–127.

- ^ Copland 1955, p. 44.

- ^ Hilliard 1984, pp. 125, 128.

- ^ Hilliard 1984, p. 129.

- ^ Hilliard 1984, p. 135.

- ^ Hilliard 1984, p. 132.

- ^ Pollack 1999, pp. 288–289.

- ^ DeLapp 2002, p. 87.

- ^ Pollack 2002, p. 203.

- ^ Pollack 2002, p. 206.

- ^ Pollack 2002, p. 208.

- ^ Cone & Copland 1968, p. 65.

- ^ Hilliard 1984, p. 136.

- ^ Simms 2007, p. 176.

- ^ a b Simms 2007, p. 191.

- ^ Simms 2007, pp. 179–180.

- ^ a b Simms 2007, p. 181.

- ^ Cone & Copland 1968, p. 66.

- ^ Simms 2007, p. 183.

- ^ a b MacDonald 2000, p. 29.

- ^ Tracey 1965.

- ^ Parker 1987, pp. 440, 443.

- ^ DeLapp 2002, p. 93.

- ^ Crist 2003, p. 426.

- ^ Hilliard 1984, pp. 99–100.

- ^ Pollack 1999, p. 211.

- ^ Pollack 1999, p. 289.

参考文献

[編集]出版物

[編集]- Copland, Aaron (1955). Short Symphony (No. 2). London: Boosey & Hawkes、レナード・バーンスタインの書き込みが入った総譜。

- Crist, Elizabeth B. (2005). Music for the Common Man: Aaron Copland during the Depression and War. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-538359-1

- Cross, Milton; Ewen, David (1962). "A Dictionary of Musical Forms". Milton Cross' Encyclopedia of the Great Composers and Their Music. Vol. 2. Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc. pp. 935–948. LCCN 53-9139。

- DeLapp, Jennifer (2002). "Speaking to Whom? Modernism, Middlebrow and Copland's Short Symphony". In Dickinson, Peter (ed.). Copland Connotations: Studies and Interviews. Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press. pp. 85–102. ISBN 978-0-851-15902-7。

- Pollack, Howard (1999). Aaron Copland: The Life and Work of an Uncommon Man. New York: Henry Holt and Company. ISBN 0-8050-4909-6

学術文献

[編集]- Cone, Edward T.; Copland, Aaron (1968). “Conversation with Aaron Copland”. Perspectives of New Music (Perspectives of New Music) 6 (2): 57–72. doi:10.2307/832353. JSTOR 832353.

- Crist, Elizabeth B. (2003). “Aaron Copland and the Popular Front”. Journal of the American Musicological Society (University of California Press) 56 (2): 409–465. doi:10.1525/jams.2003.56.2.409. JSTOR 10.1525/jams.2003.56.2.409.

- MacDonald, Calum (2000). “Statements and Connotations: Copland the Symphonist”. Tempo (Cambridge University Press) (213): 26–30. doi:10.1017/S0040298200007841. JSTOR 946544. "Calum MacDonald" is the alias of Malcolm MacDonald.

- Mugmon, Matthew (2013). “Beyond the Composer-Conductor Dichotomy: Bernstein's Copland-inspired Mahler Advocacy”. Music & Letters (Oxford University Press) 94 (4): 606–627. doi:10.1093/ml/gct131. JSTOR 24547378.

- Parker, Robert L. (1987). “Copland and Chávez: Brothers-in-Arms”. American Music (University of Illinois Press) 5 (4): 433–444. doi:10.2307/3051451. JSTOR 3051451.

- Pollack, Howard (2002). “Aaron Copland's Short Symphony and the Challenge to Human Supervision and Control in Music”. Journal of New Music Research (Routledge) 31 (3): 201–210. doi:10.1076/jnmr.31.3.201.14186.

- Simms, Bryan R. (2007). “Serialism in the Early Music of Aaron Copland”. The Musical Quarterly (Oxford University Press) 90 (2): 176–196. doi:10.1093/musqtl/gdn012. JSTOR 25172868.

- Stout, Alan (1985). “Review: [Untitled]”. American Music (University of Illinois Press) 3 (4): 499–501. doi:10.2307/3051850. JSTOR 3051850.

その他文献

[編集]- Allan, William (March 23, 1969). “Copland 'Short Symphony' Comes Alive”. The Pittsburgh Press: p. 106

- Henderson, Victor (September 19, 1935). “Stokowski Outlines Plan for Low-priced Concerts”. The Philadelphia Inquirer: pp. 1, 25

- Henken, John. “El Salón México”. Los Angeles Philharmonic. January 28, 2021時点のオリジナルよりアーカイブ。February 26, 2021閲覧。

- Hilliard, Quincy Charles (1984). A theoretical analysis of the symphonies of Aaron Copland (PhD thesis). University of Florida.

- N. S. [Noel Straus] (January 10, 1944). “Copland Symphony Has Premiere Here”. The New York Times: p. 15 Author indicated by initials due to another review on same page. Article without attribution also visible here.

- Tracey, Edmund (November 7, 1965). “Contrasting symphonies”. The Observer: p. 25

![\relative c''' {

\set Score.tempoHideNote = ##t

\tempo 4 = 144

\set Score.currentBarNumber = #79

\bar ""

\set Staff.midiInstrument = #"english horn"

\time 5/8 r \bar "!"

a8([ gis8 fis8] e8-.) r8 \bar "!"

e4-- gis8-. e8-- r8 \bar "!"

r8 r8 e8--~ e8[ fis8] \bar "!"

e4-- gis8-. e8-. r8 \bar "!"

e8-. r8 e8->[

\time 3/4 e8-. fis8-.] e8-.[ gis8-.] e4--

b'8-. e,4.--~ e8 r8

}](http://upload.wikimedia.org/score/m/x/mxh7nk9vb42ir57jysxlek73ld8vhez/mxh7nk9v.png)