高野山真言宗

高野山真言宗(こうやさんしんごんしゅう)は、真言宗の宗派である。総本山は金剛峯寺。別称として、高野宗・高野派。

全国約3700の末寺を包括する包括宗教法人である。

最高職は管長で、総本山金剛峯寺の座主を兼ねる。現在の管長は2022年11月に就任した第415世長谷部真道大僧正。任期は4年。

宗務は宗務総長及び各部長が方針を定める。各役員は、総本山金剛峯寺の責任役員を兼ねる。

法流

[編集]歴史

[編集]成立

[編集]高野山(和歌山県伊都郡高野町)は816年(弘仁7年)に嵯峨天皇より空海に下賜された。それ以後、高野山内に伽藍・諸堂を整備して、修法と門弟の教育を行った。

1593年(文禄2年)に豊臣秀吉が母・大政所の追善菩提のために高野山に建立した清巌寺と、その隣にあった1590年(天正18年)に木食応其が建立した興山寺を、1869年(明治2年)に合併して寺号を金剛峯寺とした。青巌寺は、建立当初は寺号を剃髪寺と称していた。興山寺は後陽成天皇より「興山寺」の勅額が下賜された勅願寺であった。

合併以前は、寺号の金剛峯寺は高野山全体を指す名称であった。現在のように特定の寺院を指して寺号とすることはなかった。現在の金剛峯寺の建物は1863年(文久3年)に建立され、高野山真言宗管長(兼金剛峯寺座主)の住居としても使用されている。

近代

[編集]明治政府の宗教政策により、他の真言宗宗派と1879年(明治12年)に合同するが、1900年(明治33年)9月、金剛峯寺を本山とする真言宗高野派として独立する。

1926年(大正15年)には(真言宗御室派(総本山仁和寺)・真言宗大覚寺派(大本山大覚寺))と合同して古義真言宗を組織し、金剛峯寺は古義真言宗総本山となる。

1941年(昭和16年)3月、古義真言宗・新義真言宗系の宗派が政府の政策によって合同し、大真言宗が成立する。

現代

[編集]大真言宗から1946年(昭和21年)高野山真言宗として独立、1952年(昭和27年)2月18日に包括宗教法人認証。

2013年(平成25年)2月末、資産の一部を金融商品で運用し、2002年(平成14年)4月から2012年(平成24年)5月までの間に9億0184万円の利益と6億8933万円の短期的な損失を出していたことが公になった。[1][2][3][4]。2月27日、宗会(=議会)で宗務総長不信任決議が行なわれ、これを受けて庄野光昭総長は宗会を解散した[5]。

2013年6月7日、総長選挙に末寺の住職一名が立候補をし、同月下旬に開催予定の臨時宗会で承認された。

2015年、高野山開創1200年記念大法会が執行された。

金剛峯寺座主歴代

[編集]明治19年(1887年)金剛峯寺法規を制定し、金剛峯寺の最高位の役職である山主を座主と改称した。その当時の座主職は獅子岳快猛。仁和5年(889年)、第2世真然が東寺の一の長者であった時、壽長を奏薦して座主にした古例によった。高野山最初の座主である[6]。

- 弘法大師空海

- 伝灯国師真然

- 壽長

- 無空

- 峰禅

- 観賢

- 観宿

- 済高

- 峰宿

- 仲応

- 定観

- 雅真

- 明朝

- 成徳

- 峰杲

- 真念

- 行明

- 興胤

- 維範

- 明算

- 定深

- 良禅

- 信恵

- 真誉

- 良禅

- 聖任

- 琳賢

- 行恵

- 兼賢

- 俊寛

- 宗賢

- 禅信

- 房光

- 玄信

- 済俊

- 定賢

- 理賢

- 明信

- 覚善

- 灌実

- 智真

- 玄叡

- 勝成

- 覚基

- 覚海

- 宗禅

- 明任

- 忍信

- 勝心

- 良任

- 信寛

- 良任

- 明賢

- 慶源

- 親性

- 定信

- 親性

- 良覚

- 実真

- 定運

- 理俊

- 英賢

- 良覚

- 真弁

- 成詣

- 真弁

- 祐遍

- 覚伝

- 栄舜

- 恵深

- 覚胤

- 頼弁

- 覚伝

- 興実

- 弘尊

- 興実

- 賢定

- 静弁

- 賢隆

- 祐信

- 泰然

- 光信

- 隆弁

- 明玄

- 寛範

- 長任

- 隆昇

- 良喜

- 良任

- 良弘

- 乗阿

- 頼成

- 寛舜

- 尚寛

- 慶胤

- 親円

- 源意

- 定範

- 頼玄

- 隆伝

- 円雅

- 忍宗

- 道淳

- 能算

- 頼審

- 弘算

- 澄喜

- 祐勝

- 隆覚

- 祐金

- 厳祐

- 頼算

- 泰助

- 継満

- 実果

- 定実

- 永澄

- 頼暹

- 長芸

- 昌実

- 弘恵

- 了算

- 快祐

- 有遍

- 聖算

- 隆喜

- 禅恵

- 実即

- 寛芸

- 長深

- 静喜

- 頼宗

- 行清

- 覚栄

- 頼応

- 長慶

- 竜秀

- 行算

- 長恵

- 頼済

- 覚実

- 宣順

- 隆法

- 慶意

- 定秀

- 宥信

- 鏡忠

- 明祐

- 信忠

- 良尊

- 定忠

- 道兼

- 勝算

- 長範

- 善秀

- 弘恵

- 貞算

- 宥澄

- 鏡範

- 重印

- 慶尊

- 仙義

- 宥仁

- 弘算

- 重仙

- 善勢

- 成隆

- 真叡

- 長任

- 快憲

- 快算

- 慶芸

- 良重

- 俊善

- 賢珍

- 蔵恵

- 快舜

- 宥増

- 清毫

- 亮遍

- 重任

- 快義

- 秀存

- 雄吟

- 任誉

- 朝盛

- 厳範

- 頼宣

- 朝鑒

- 宥雅

- 宗範

- 堯栄

- 忠海

- 澄恵

- 覚融

- 長舜

- 頼全

- 良弘

- 行祐

- 栄任

- 快宗

- 長秀

- 行遍

- 祐清

- 頴仁

- 頼宗

- 秀尊

- 行算

- 良運

- 空雅

- 来宗

- 快慶

- 空鑁

- 良盛

- 清胤

- 頼旻

- 竜海

- 政遍

- 玄仙

- 宥全

- 宥光

- 弁雄

- 融義

- 快盛

- 俊圭

- 祐範

- 全秀

- 賢祐

- 快舜

- 良胤

- 宥盛

- 覚雄

- 実慶

- 遍宥

- 弘恵

- 真誉

- 定秀

- 弘翁

- 良遍

- 覚運

- 雲雪

- 快盛

- 叟遍

- 雄胤

- 賢雄

- 信栄

- 義英

- 尚政

- 頼仙

- 栄範

- 隆朝

- 栄覚

- 仙誉

- 懐宣

- 朝遍

- 快存

- 宥専

- 遵胤

- 青祐

- 栄義

- 勝英

- 日玉

- 文啓

- 教宥

- 実秀

- 堯雅

- 堅雄

- 秀伝

- 信竜

- 快然

- 尖恵

- 長翁

- 秀翁

- 観誉

- 栄鏡

- 唯心

- 宥乗

- 政俊

- 長清

- 良遍

- 全算

- 堯実

- 雄宣

- 良宥

- 隆恭

- 懐英

- 栄融

- 乗阿

- 玄鏡

- 心海

- 義雄

- 弁春

- 哲真

- 宥映

- 覚津

- 教栄

- 普仟

- 宥栄

- 性海

- 存青

- 有遍

- 英同

- 昶遍

- 伝誉

- 存栄

- 恭翁

- 運応

- 寛淳

- 理峰

- 智翁

- 如体

- 弘範

- 真弁

- 恵亮

- 宥淳

- 実同

- 臨恭

- 即定

- 立幢

- 快弁

- 鑁雄

- 雲津

- 純浄

- 竜剛

- 覚宝

- 智体

- 秀慧

- 英寂

- 霊信

- 圭瑜

- 寛耕

- 明道

- 任教

- 寛雄

- 竜渓

- 増興

- 義諦

- 妙海

- 湛海

- 真海

- 寛海

- 義弁

- 覚道

- 唯仁

- 曇海

- 体妙

- 仙巌

- 寛光

- 弘栄

- 増啓

- 圭道

- 実本

- 霊瑞

- 陳実

- 弘源

- 浄応

- 英竜

- 乗如

- 経尊

- 増源

- 寛雅

- 瑞教

- 周存

- 竜遍

- 研竜

- 専雄

- 霊明

- 来応

- 快般

- 増琢

- 実賢

- 湛智

- 徳淵

- 湛然

- 鋭信

- 増応

- 隆快

- 竜雄

- 周伝

- 義空

- 宥明

- 降魔研暢

- 獅子岳快猛

- 原心猛

- 密門宥範

- 土宜法龍

- 鎌田観応

- 泉智等

- 龍池密雄

- 高岡隆心

- 加藤諦見

- 藤村密幢

- 関栄覚

- 和田性海

- 庄野琳真

- 金山穆韶

- 近藤本玄

- 竹内慈観

- 水原堯栄

- 大原智乗

- 中井竜瑞

- 津田実雄

- 堀田真快

- 亀山弘応

- 高峰秀海

- 森寛紹

- 阿倍野竜正

- 竹内崇峯

- 稲葉義猛

- 和田有玄

- 資延敏雄

- 松長有慶

- 中西啓寶

- 葛西光義

- 長谷部真道

宗紋

[編集]教義と信仰

[編集]対して、13世紀末に古義真言宗から別れ、覚鑁(興教大師)を派祖とする、大日如来の加持身説の教学(新義)を持った新義真言宗(新義派)があり、根来寺(新義真言宗総本山)(和歌山県)から分流した新義真言宗諸派(真言宗智山派・真言宗豊山派など)がある。

高野山真言宗檀信徒三信条

[編集]- 高野山真言宗では信仰のあり方について三信条というものをあげている。

- 高野山真言宗檀信徒三信条

- 一.大師の誓願により二世の信心を決定すべし

- 一.四恩十善の教えを奉じ人の人たる道を守るべし

- 一.因果必然の道理を信じ自他のいのちを生かすべし

- 弘法大師を宗祖とする。高野山奥之院・弘法大師御廟を信仰の源泉とする。

- 信仰の対象としては、西塔・根本大塔には両部(金剛界・胎蔵界)大日如来を祀り、御影堂(みえどう)(弘法大師御住坊・現在は、真如様(しんにょよう)の弘法大師御影(絵像)を祀る)・不動堂などの諸堂がある壇上伽藍と弘法大師入定の地・奥之院御廟の2つを聖地としている。

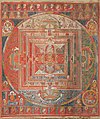

- 宇宙すべてのものは大日如来の「いのち」の顕れであり、この「いのち」を表現したのが「曼荼羅」である。

- 根本仏を法身仏の大日如来、根本経典を『大日経』、『金剛頂経』とする。

- 1984年(昭和59年)に菩提心の復活と即身成仏の教え(「いのち」の平等と尊厳をさとり、大日如来の智慧をこの世に実現する)を広め、この世に生きた仏国土をつくり、心豊かな社会の実現を目指して、標語「生かせ いのち」を提唱した。

- また、弘法大師の共利衆生(きょうりしゅじょう)の精神に立ち、社会に貢献する「御宝号念誦運動」を宗団として取り組んでいる。「御宝号」とは「南無大師遍照金剛」(なむだいしへんじょうこんごう)のことである。

僧籍取得、僧階補任・住職資格要件

[編集]住職資格上記に加えて、法流禀承(ほうりゅうほんじょう)を受ける必要がある。

住職以外に、副住職を置く寺院がある。

名誉住職

[編集]高野山真言宗の寺院住職に補任されて、20年を経るなど、高野山真言宗の定める要件を満たすと、名誉住職(めいよじゅうしょく)の称号が許される。

高野山真言宗では住職には任期がなく、終身制を採っていたが、高齢などの理由で住職を辞した場合、辞した住職は、厳密にいうと身分上、その住職が務めていた寺院の徒弟となる。他の徒弟と同じ身分となる。これは、住職を辞して後も引き続き寺院に居住して、後継の住職に対して指導・教育に当たるとき、身分上と言えども、寺院の徒弟(前住職)が住職に指導するということになってしまうので、住職を辞しても身分を保障する配慮として、名誉住職という地位を設けた。また、名誉住職を設けることで、住職の交代を容易にして世代交代を活発化させる目的もある。

住職と名誉住職の、寺院内での職務上の権利の差異はほとんどないが、名誉住職に関しては、高野山真言宗管長の被選挙権がないなど一部制限が設けられている。

僧階

[編集]補任・昇階

[編集]- 僧階の補任・昇階には高野山真言宗が定めた条件を満たさなければならない。

- 教師検定試験に合格する・定まった年数以上僧階に留まるなど

- 僧正に昇階する時は、僧正参籠を受けなければならない。

- 昇階時は所定の礼録を納める。

転派

[編集]- 古義・新義真言宗系宗派所属の教師が所属宗派を離脱して、高野山真言宗へ転派した場合は、僧階が2階級降格となる。

- 転派した教師が大僧正の僧階である場合は、本人が僧階降格の申請をしない限り、降格とはならない。但し、真言宗智山派・真言宗豊山派・新義真言宗の場合は、1階級の降格となる。

僧階以外にも、各種の階級・称号等が設けられている。

布教師

[編集]- 布教師(高野山布教師に加えて、高野山に駐在、あるいは全国を巡回する本山布教師が任命される。口説と詠歌の2種がある。)

教階一覧

[編集]- 教階(主教・弘教・示教・司教・補教)本山布教師に対して補任される階級。弘教以上は審議がある。

詠階一覧

[編集]- 詠監・詠監補・詠匠・詠匠補・詠真・詠道・詠伝・詠範・詠教・詠修・准教師・・・以下略)詠匠までは昇補試験(筆記・実技)が必要。詠監補以上は審議がある。

- 高野山高等学校の宗教科を卒業した者は詠修に補任される。

- 高野山大学で布教B(詠歌布教)もしくは規格科目(詠歌上級)を受講すると、単位取得時に准教師に補任される。(2年次には詠教、3年次には詠範、4年次には詠伝)

特遇称号一覧

[編集]- 宿老・学頭

学階一覧

[編集]- 碩学・学匠・都講・司講・補講 学階選考会を経て審議がある。

僧階一覧

[編集](級数・僧階・特遇称号・学階・教階)(資格認定・色衣) (称号が無い場合は無と記載する) ※特遇称号・学階・教階については、その僧階の者全てが持っているわけではなく、それぞれ協議が行われて任命あるいは贈呈などが行われる。

- 1級・大僧正・宿老・碩学・主教(緋))

(緋色の折五条の着用を許される。)

- 2級・権大僧正・宿老・碩学・主教(紫)

(緋色の折五条(略式の袈裟の一種)の着用を許される。権大僧正に昇階した記念として、総本山金剛峯寺より、緋色の折五条を贈呈(1回限り)される。

- 3級・中僧正・学頭・学匠・弘教(紫)

- 4級・権中僧正・学頭・学匠・弘教(紫)

- 5級・少僧正・無・都講・示教(紫)

- 6級・権少僧正・無・都講・示教(紫)

- 7級・大僧都・無・司講・司教(大学院卒)

- 8級・権大僧都・無・司講・司教(大学卒)

- 9級・中僧都・無・司講・司教(大学3)

- 10級・権中僧都・無・補講・補教(大学2年)

- 11級・少僧都・無・補講・無(大学1年)

- 12級・権少僧都・無・無・無(高校卒・専修学院卒)

- 13級・大律師・無・無・無(高校2年)

- 14級・律師・無・無・無(高校1年)

- 15級・権律師・無・無・無

- 16級・教師試補・無・無・無

寺格(順不同)

[編集]- 総本山 金剛峯寺(和歌山県高野町)

- 大本山 寳壽院(和歌山県高野町)

- 遺跡本山(ゆいせきほんざん) 神護寺(京都市右京区)、観心寺(大阪府)

- 別格本山

- 高野山内27寺 -(和歌山県高野町)(宝亀院、桜池院、天徳院、正智院、宝城院、西禅院、明王院、龍光院、親王院、総持院、西室院、南院、金剛三昧院、龍泉院、光台院、福智院、本覚院、本王院、普門院、一乗院、普賢院、西門院、大円院、持明院、多聞院、三宝院、遍照光院、清浄心院、円通律寺

- 北海道・東北 - 高福寺(福島県いわき市)

- 北越・関東 - 慈眼院(群馬県高崎市)、金剛院(八王子市)、那谷寺(石川県小松市)、倶利迦羅不動寺(石川県津幡町)

- 東海 - 岩水寺(静岡県浜松市)、鴨江寺(静岡県浜松市)、尊永寺(静岡県袋井市)、円鏡寺(岐阜県北方町)

- 近畿 - 安祥寺(京都市山科区)、常福寺(池田市)、金剛山寺(大和郡山市)、大安寺(奈良市)、中之坊(奈良県當麻町)、おふさ観音(橿原市)、慈尊院(和歌山県九度山町)、興隆寺(神戸市)、東光寺(西宮市)、円満寺(西宮市)、千光寺(洲本市)、瑠璃寺(佐用町)、温泉寺(豊岡市)

- 中国・四国・九州 - 木山寺(真庭市)、西大寺(岡山市)、極楽寺(廿日市市)、国分寺(下関市、防府市)、立江寺(小松島市)、薬王寺(美波町)、鶴林寺(勝浦町)、三角寺(四国中央市)、南蔵院(福岡県篠栗町)、呑山観音寺(福岡県篠栗町)

- 準別格本山 無量光院(和歌山県高野町)、光明院(和歌山県高野町)、高野寺(北海道函館市)、金峰寺(北海道旭川市)、西端寺(北海道釧路市)、歓喜院(埼玉県熊谷市)、聖徳院(神戸市)、法案寺(大阪市)、釈迦院(大阪市)、大乗坊(大阪市)、太融寺(大阪市)、盛松寺(大阪府)など

- 別院 - 1.直属別院、2.公共別院、3.特別別院の3種類がある。

- 一般寺院教会

宗務組織

[編集]- 管長(金剛峯寺座主) - 任期4年・推戴制

- 責任役員 - 7名

- 宗務所 - 金剛峯寺内に設置

- 宗務出張所

- 東京別院(東京宗務出張所)(東京別院の主監は東京宗務出張所長を兼務)

- 堀川別院(京都宗務出張所)(堀川別院の主監は京都宗務出張所長を兼務)

- 高野山真言宗宗会(しゅうかい、略称・宗会)

- 春期・秋期に開会

- 構成・金剛峯寺耆宿10名

- 地方区被選挙議員(宗会議員)(任期4年・27名)

- 内局

- 責任役員(金剛峯寺執行(しぎょう)を兼ねる)

- 責任役員が任期中に退任・辞任した場合の後任者の任期は、就任日から4年とする。

- 内事(管長の秘書的な役割を担う。内事長を置く)

- 伽藍(責任者として維那を置く)

- 奥之院(責任者として維那を置く)

- 国際局

- 高野山大師教会本部 - 大師教会支部(教学部管轄)

- 宗機顧問会

- 制度調査会

- 審査委員会

- 寺族婦人会

- 密教婦人会

宗務支所組織

[編集]- (日本国内を9地区に分け、53支所を設置) - 全国寺院教会(約3700ヶ寺) - 代表役員住職 - 責任役員

宗務支所内の各種事務処理を行う機関であると共に、宗務支所内寺院を統括する。宗務支所ごとに代議員・副長などを置いて、宗務支所下の寺院住職・寺族がその役職に就く。宗務支所に置かれる役職は、各宗務支所ごとに概(おおむ)ね差異は無いが、宗務支所の状況に応じて、独自の役職を設けることがある。また、事務を行う事務局が設けられることもある。

宗務支所一覧

[編集]- 北海道宗務支所

- 福島宗務支所

- 栃木宗務支所

- 群馬宗務支所

- 山梨宗務支所

- 長野宗務支所

- 埼玉宗務支所

- 東京宗務支所

- 神奈川宗務支所

- 相模宗務支所

- 富山宗務支所

- 愛知宗務支所

- 濃飛宗務支所

- 三重宗務支所

- 福井宗務支所

- 富山宗務支所

- 石川宗務支所

- 丹後宗務支所

- 丹波宗務支所

- 京都宗務支所

- 大阪宗務支所

- 和泉宗務支所

- 河内宗務支所

- 奈良宗務支所

- 内吉野宗務支所

- 和歌山宗務支所

- 但馬宗務支所

- 兵庫宗務支所

- 播磨宗務支所

- 徳島宗務支所

- 阿波宗務支所

- 香川宗務支所

- 高知宗務支所

- 愛媛宗務支所

- 美作宗務支所

- 備中宗務支所

- 備前宗務支所

- 広島宗務支所

- 鳥取宗務支所

- 島根宗務支所

- 山口宗務支所

- 五島宗務支所

- 福岡宗務支所

- 熊本宗務支所

- 大分宗務支所

- 宮崎宗務支所

関連機関・組織

[編集]- (財)高野山文化財保存会 - 高野山霊宝館

- 高野山壇信徒協議会

- 高野山枢議会

- 弘法大師奉賛会 - 1984年設立

- 高野山真言宗参与会

- 高野山寺領森林組合

- 高野山教化伝道本部

- 華道高野山総司庁(総裁・高野山真言宗管長) - 教宣課

- 高野山金剛流 - 御詠歌の組織・金剛講総本部を大師教会本部に設置 - 教宣課

- 高野山宗教舞踊会総司所 - 教宣課

- 高野山大師教会

- 高野山本山布教師会

- 御写経奉納総司所

- 財団法人高野山勧学財団

- 高野山競書大会

教育機関

[編集]脚注

[編集]- ^ 高野山真言宗、6.8億損失か お布施など運用に失敗[リンク切れ] 朝日新聞2013年2月27日

- ^ 高野山真言宗:宗会を解散 宗務総長の不信任案可決で 毎日新聞2013年2月28日

- ^ 高野山真言宗が宗会解散 法人化後で初 日本経済新聞2013年2月27日

- ^ 宗務についてのご報告:宗会解散について 高野山真言宗ホームページ2013年3月1日

- ^ 高野山真言宗が宗会解散 法人化後初、不信任可決も[リンク切れ] 共同通信2013年2月27日

- ^ 「高野山千百年史」高野山金剛峰寺記念大法会事務局 1914年 国立国会図書館デジタルコレクション

外部リンク

[編集]- 高野山真言宗 総本山金剛峯寺

- 高野山霊宝館

- 華道高野山 東京シネマ新社 1992年 - 科学映像館