ゲーテのファウストからの情景

『ゲーテのファウストからの情景』(ゲーテのファウストからのじょうけい、ドイツ語: Szenen aus Goethes Faust)は、19世紀ドイツ・ロマン派の作曲家ロベルト・シューマン(1810年 - 1856年)が作曲した独唱、混声合唱、児童合唱、管弦楽のための音楽作品[1][2]。作品番号は付けられておらず、「WoO 3」とされている[2]。

序曲と全3部からなり、演奏時間は約1時間55分(序曲約8分、第1部約17分、第2部約45分、第3部約45分)[1][2]。ドイツの文豪ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749年 - 1832年)の劇詩『ファウスト』(第一部および第二部)を題材として、1844年から1853年にかけて作曲された[3][2]。

シューマンの合唱曲には、オラトリオ『楽園とペリ』(作品50、1843年作曲)や劇付随音楽『マンフレッド』(作品115、1848年 - 1849年作曲)といった管弦楽を伴う大規模作品があるが[4]、中でもこの『ゲーテのファウストからの情景』は、編成の大きさ、10年間という作曲期間に作曲家の精力が最も集中された点において、シューマンの全創作のうちでも畢生の大作といえるものとなった[5][2]。

作曲の経過

[編集]シューマンの作曲覚書(計画帳)によると、以下の通りである[6][2]。

- 1844年、ライプツィヒにおいて第3部の終わりの情景(『ファウスト』第2部終結部より)。

- 1847年、ドレスデンにおいて第3部終結部「神秘の合唱」。

- 1848年、第3部天使の合唱「高貴なる分肢は救われたり」。

- 1849年7月13 - 14日、第1部第3曲「寺院の中で」。15日、同第1曲「庭の場面」。18日、同第2曲「悲しみの聖母像の前でのグレートヒェン」。24 - 26日、第2部第1曲「アリエル、日の出」。8月、オーケストレーション。

- 1850年4月25 - 28日、第2部第2曲「真夜中」および同第3曲「ファウストの死」。5月18日までオーケストレーション。

- 1853年8月13 - 15日、デュッセルドルフにおいて序曲のスケッチ。16 - 17日オーケストレーション完成。

全曲はおおむね第3部、第1部、第2部、序曲の順で成立しており、日本の音楽学者前田昭雄は、『ファウスト』最奥の本質的なところから筆が起こされているとする[2]。

1844年1月25日から5月末にかけて、シューマンは妻クララのロシアへの演奏旅行に同伴した[7]。その途上、エストニアのドルパッド(タルトゥ)において『ファウスト』終末部に霊感を受けたシューマンは、ライプツィヒに戻ると『ファウスト』の音楽化の構想を練り始めた[6][7]。しかし、5か月間にわたる旅行の負担[8]に加えて、『ファウスト』の音楽に精魂を傾けたことによる神経疲労からシューマンの体調は悪化し、8月には精神障害の症状に悩まされるようになった[9][7]。シューマンは『ファウスト』第2部の終わりの情景から作曲に取りかかったものの、作品に描かれている天の超越性や透徹した精神性、光の明澄さを音楽で表現するために、シューマン自身の言によると、心身ともに「消耗し尽くして」しまわなければならなかった[10]。

また、シューマンは当初『ファウスト』をオペラ化することを考えていたが、原作の持つ巨大さ、複雑さ、濃密さのために、オペラではなく『ファウスト』からいくつかの場面を抜き出すことにより交響詩的な作品をめざすことにした[11]。病気のために作曲は一時中断されたものの、ドレスデンに移った後もシューマンは断続的にこの作品に取り組んだ[10][8][12]。1849年8月29日には、「ゲーテ生誕100年祭」にちなんでこの曲がドレスデン、ヴァイマル、ライプツィヒで部分的に上演されている[2]。

最後に序曲が書かれたのは、シューマンがデュッセルドルフに移った後だった。フランスの著述家マルセル・ブリオン(1895年 - 1984年)によると、シューマンはこの序曲で『ファウスト』全体が集約されるような音楽を書こうとした。「巨大な劇的迫力をもって『ファウスト』全体の人間的、また超人間的悲劇を隈取りつつ、壮大な内的統一を保持するため、シューマンは自己の精神が澄み切る瞬間を最後の最後まで待ち続け、1853年4月13日から15日にかけての3日間で一気に書き上げた」としている[10]。

初演・出版

[編集]初演

[編集]全曲初演

[編集]シューマンの死から6年後の1862年1月14日、ケルン、ギュルツェニヒ・ホールにおいてフェルディナント・ヒラーの指揮による[10][2]。

部分初演

[編集]全曲完成前の1848年6月25日、ドレスデンでシューマン自身の指揮により私的に初演された。公的には、1849年8月29日のゲーテ生誕100年記念日にドレスデンでシューマン自身が、ライプツィヒでユリウス・リーツが、ヴァイマルでフランツ・リストがそれぞれ指揮して部分初演されている[2]。リストは、「この美しい大作はヴァイマルでこれまでになく美しい、崇高な感動を与えました。全体の印象は見事の一言に尽きます。」と手紙で報告している[10]。

日本初演

[編集]1977年4月29日、東京都、渋谷区のNHKホールにてヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮、NHK交響楽団、独唱:ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ 、ユリア・ヴァラディ、平野忠彦ほかによって行われた。

出版

[編集]- 1858年にピアノスコアが、1859年に総譜が、いずれもベルリンのフリードレンダー社から出版された[3][2]。

- 自筆稿は第1巻と第2巻がベルリン国立図書館、スケッチは旧ヴィーデ・コレクションから現在までドイツの個人蔵に伝わっている[2]。

編成

[編集]- 独唱:ファウスト、マリアヌス博士(バス)、グレートヒェン、懺悔する女(ソプラノ)、メフィストフェレス、悪霊、天使の神父(バリトン)、アリエル、法悦の神父(テノール)、憂い、天使(ソプラノ)、困窮、罪深き女(ソプラノ)、欠乏、マルテ、サマリアの女(アルト)、罪、エジプトのマリア(アルト)、瞑想の神父(バス)、栄光の聖母(アルト)。

- 混声合唱、児童合唱。

- 管弦楽:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、ハープ、弦五部[2]。

音楽と構成

[編集]序曲と全3部からなる[1][2]。ゲーテの原作は2部構成であるが、シューマンは音楽を3部構成とした[2]。

序曲は全曲の最後に完成された。シューマンはここで『ファウスト』の全体を凝縮し、象徴的に表現しようとした。前田はこの序曲を「独特の崇高様式」と呼んでおり[6][2]、さらに結尾について、「一種形而上的なアポテオーゼ(神格化)とも呼びたいような、内的な祝祭の響きが込められている。」とする[6]。

第1部では、『ファウスト』第1部を占めるグレートヒェン[注釈 1]の悲劇を扱うが、シューマンはこの悲劇を全体としてではなく、本質的な3つの局面を取り出すことによって象徴的に描いた。外面的な出来事の叙述は思い切って略し、グレートヒェンの内面の葛藤に焦点を当てている[6]。前田によれば、第2景「悲しみの聖母像の前でのグレートヒェン」において、内心の真摯な「語りかけ」と表現としての「歌」とが織り合わされて内に向かう劇性が追求されており、終わり近くでほとばしるように出る救済への切実な叫びには、マーラーをも先取りする深い表現性が込められている[2]。また、第3景「寺院の中で」では、舞台的な音楽形成ではなく、強迫観念の錐をもみ込むような音楽となっており、ワーグナーとは異なる内的心理的なシューマンの音楽的ドラマトゥルギーともいうべきものの最も優れた例のひとつとされる[6]。

第2部では『ファウスト』第2部から、グレートヒェンの悲劇後のファウストの再生と死までが扱われる[2]。とりわけ第4景「アリエル、日の出」(第1曲)は、音楽の力と充実において全曲の頂点のひとつを担っている[2]。

第3部では『ファウスト』第2部の終末部に基づき、ファウストの救済を主題とした形而上的音楽となる[6][2]。全曲でもっとも規模が大きいだけでなく、7つの部分からなり、ゲーテの原作が切れ目なく続けて把握される点で、前の二つの部分と根本的に異なる[6]。第3部の音楽について前田は、「その深さと豊かさと、神秘的な美しさは、全く筆舌に尽くせないものがある。音楽芸術が、気高く深いものとして到達しうる最高の境地に、この第3部は到達している。」[6]、「よくゲーテの世界文学の高みに迫るものといえよう。」と述べている[2]。 また、ブリオンは次のように述べている。

この曲の「隠者の合唱」を聴くと、天上の平安の国へと、またすべて人間的なものを超越し、真の精神の光を目の当たりにさせる晴朗なエクスタシーへと導かれ、高められるように感ずる。シューマンの作曲した教会音楽すら、これほどの神聖な情感、神的な直感に達してはいない。シューマンは見事な簡潔さで天使の合唱によって天上の喜びを称えさせ、厳かにも甘美な和音の響きの中で聖母マリアを顕現させる。 — マルセル・ブリオン『シューマンとロマン主義の時代』より[10]

序曲

[編集]ゆっくりと、荘厳に―少し動きを持って (Langsam feierlich - Etwas bewegter) ニ短調、4/4拍子[2]。

序奏は重い響きからほとばしる奔流のような啓示的動機から始まり、やがて速度を増して主部に入る[2]。 主部はソナタ形式に基づくが圧縮されている。第1主題は序奏の動機から導き出されたもの。気高く美しい第2主題を経て、短く熱気のこもった展開部へと続く。再現部の後、コーダではファンファーレの強奏となる[2]。

第1主題

第2主題

第1部

[編集]第1部ではグレートヒェンの心に焦点を当て、その内面の葛藤が描かれる[2]。

第1景 「庭の場面」

[編集](ファウスト、グレートヒェン、メフィストフェレス)

グレートヒェンとファウストの愛の会話。明るい流暢な前奏で始まる[2]。悪魔メフィストフェレスとの契約によって、ファウストは美しい若者の姿に身を変え、純真な乙女グレートヒェンに近づく[6]。ファウストが言い寄る言葉に、グレートヒェンは心を動かす[2]。

グレートヒェンとファウストの対話

第2景 「悲しみの聖母像の前でのグレートヒェン」

[編集]

(グレートヒェン)

局面は一転し、悲劇への道を進む。ヴィオラの刻むモティーフと木管のあえかな流れによって、乙女の深い悲しみが歌われる[2]。城壁のくりこみに、悲しみの聖母像がひっそりと収められている。その前に生けられたひともとの花へ、グレートヒェンが身を投げてひたすらに祈る。愛を捧げたファウストが消息を絶ち、不安と絶望におののく孤独の乙女はただ聖母の慈愛にすがり、救いを乞う[6]。

第3景 「寺院の中で」

[編集](グレートヒェン、悪霊)

グレートヒェンの心の葛藤が最終的な局面に至る[2]。 冒頭、巨大な音の壁が大伽藍の石壁とグレートヒェンの心理的な切迫状況を表す。厚い壁の前で、乙女の歌は切れ切れとなって飛び散る。背後では、「悪霊の声」(合唱)がレクイエムの一節「この日、怒りの日。世界のすべては灰とならん。」を繰り返し、乙女の良心に絶え間なく執拗な告発を浴びせかける[6][2]。

第2部

[編集]グレートヒェンの悲劇以後のファウストとその死までが扱われる[2]。

第4景 「アリエル、日の出」

[編集](アリエル、妖精たち、ファウスト)

グレートヒェンの悲劇に深い傷手をこうむったファウストが、自然の懐に抱かれて癒やしを受ける回生の場面[6]。花々が咲きこぼれる草原にファウストがぐったりと横たわっていると、そこへ天使アリエル(テノール)が率いる妖精たちの合唱が管弦楽とともに自然賛歌を繰り広げる。夕方の薄明から夜となり、心身を癒やされたファウストは「谷間は緑に、山々は緑にあふれ」と歌う[6][2]。やがてアリエルが日の出の時を告げる。その壮大な輝かしさに、ファウストは新しい生への決意を力強く誓う。「さらば太陽よ、わが後方を助けよ」[6][2]。

アリエルが日の出の時を告げる

第5景 「真夜中」

[編集](欠乏、罪、憂い、困窮、ファウスト)

ファウストが超自然の霊との対決の結果、呪いを受けて盲目となる場面[6]。真夜中の闇に4人の灰色の魔女たち(「欠乏」、「罪」、「憂い」、「困窮」)が現れる。「憂い」は煙となってファウストの城に忍び込み、自室で待ち受けていたファウストと対話を交わす[6]。「憂い」はファウストを支配しようとするが、ファウストは敢然とこれを拒絶する。「憂い」は呪いを吐きかけて消える。「人間は一生の間、めくらなのだ。さあ、ファウストよ、お前もついにはそうなれ!」[6]。フルートの虚ろな響きが魔女の呪いの妖気を象徴する[2]。盲目となったファウストのモノローグ「夜が深く、深く、忍び込んでくるようだ。心の中には、しかし光が輝く」。不屈のファウストはこの光を頼りに、かねてから志していた理想の楽園を地上に築くことを決意する[6][2]。

第6景 「ファウストの死」

[編集](メフィストフェレス、妖怪たち、 ファウスト)

夜、メフィストフェレスが呼び集めた妖怪たちが工事をすすめる様子を希望の心眼で見守るファウスト。自分の生涯を捧げて夢見た理想郷の実現にファウストは幸福の極みを味わい、禁断の言葉を口にする。「瞬間よ! とどまれ! おまえはあまりに美しい!」[6][2]。ファウストは倒れ、金管楽器が強奏する。メフィストフェレスの回想的モノローグ。合唱は虚ろな時の響きを歌う。「時は止まった。その針は落ちた。ことは終わった―。」[2]。

ファウスト最期の言葉

第3部

[編集]ファウストの救済と変容が描かれる。第2部までとは構成方法が異なり、ゲーテの原作が切れ目なく続けて把握されている[6][2]。

第3部は以下の7つの部分からなる。

- 「森の木々はこちらへとなびき」(合唱)

- 「永遠の歓喜の炎」(法悦の神父)

- 「岸壁の断崖が私の足下で」(瞑想の神父、天使に似た神父、合唱)

- 「高貴なる分肢は救われたり」(天使たち、合唱)

- 「ここは見晴らしがよく」(マリアヌス博士)

- 「手を触れることのできないあなた様」(マリアヌス博士、罪深き女、サマリアの女、エジプトのマリア、悔い改めた女、祝福された少年たち、グレートヒェン、栄光の聖母)

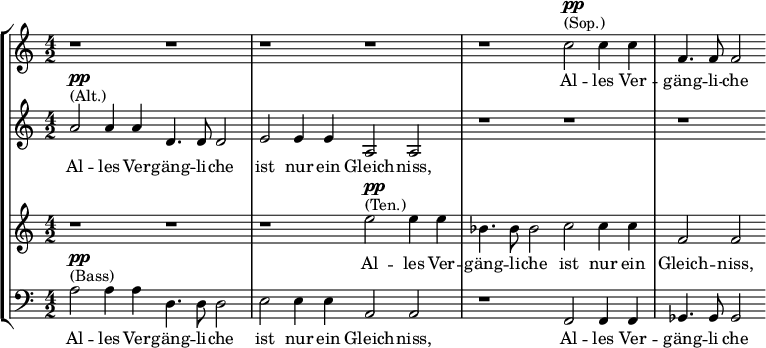

- 神秘の合唱―「すべて移ろいゆく無常のものは」(合唱)

前田は、これらのうち1 - 3を導入部とし、4がファウストの救済と昇天を歌う中軸部分、5 - 6で変容を遂げたファウスト(マリアヌス博士)と浄化されて栄光の聖母に従うグレートヒェン、7の「神秘の合唱」という4区分としており、以下それに従う[6][2]。

- 1 - 3

- 深い山あいの渓谷、森と奇岩に囲まれた荒野を舞台に、隠者たちの合唱で始まる。法悦の神父(テノール独唱)が進み出て、永遠の愛の賛歌を歌う。ここでは印象的な独奏チェロが聴かれる。つづいて瞑想の神父(バス独唱)が、愛の現世的な衝動を克服する、内面の思考の力の希求を歌う。天使に似た神父(バリトン独唱)が若き霊たちの到来を告げ、昇天した少年たちの合唱がこれに唱和して天上的な至福を歌う[6][2]。

独奏チェロ

昇天した少年たちの合唱

- 4

- 天空の彼方に天使の合唱「救われたり」が高らかにこだまし、ファウストの遺骸がより高い領域へと昇ってゆく。ソプラノ独唱と合唱が交差する清純なエピソードをはさんで、再び天使の合唱となる。このエピソードでは、ファウストの救済にグレートヒェンの献身と純愛が果たした役割が暗示される[6][2]。

- 5 - 6

- 休止からファウスト変容の歌となる。天上でマリアヌス博士となったファウストが、栄光の聖母の奇蹟を目の当たりに体験して至上の幸福を歌う。悔い改めた女たちの合唱に続いて、赦され浄化されたグレートヒェンによる感謝の祈りの歌となる。栄光の聖母がこれに優しく応え、マリアヌス博士はぬかずいて深い感謝の祈りを捧げる[6][2]。

グレートヒェンの感謝の祈り

「神秘の合唱」

シューマンとゲーテ『ファウスト』

[編集]

ゲーテの『ファウスト』は、ドイツ・ロマン派の熱狂と動揺のすべてを体現する作品として、シューマン以前にもE.T.A.ホフマンやウェーバー、メンデルスゾーンらがこの作品の音楽化を試みている。しかし、この作品が持つ無限の多様性を音楽化できたものはいなかった[11]。

シューマンと『ファウスト』の出会いは、彼のギムナジウム時代にまでさかのぼる。シューマンは1820年、10歳のときから8年間、出身地ツヴィッカウのギムナジウムで学んだ。書店を経営していた父親と似て読書好きだったシューマンは、ギムナジウムで「ドイツ文学」サークルに入り、リーダーとなった。『ファウスト』はこのころにほとんど暗記するほど読み、シューマンは友人たちから「ファウスト」または「メフィスト」などと呼ばれた[13][14]。

ブリオンによると、シューマンは幼年時代からゲーテを尊敬していたが、青年期に傾倒したジャン・パウルへの親近感とは異なり、ゲーテに対しては畏怖の念を抱いていたという[11]。シューマンが21歳のときの日記には、「お前の中から警句的な、機知的なものを取り除け―それはお前の本性にはない。単純に、自然に書け。ゲーテはつねに良いお手本だ。正確と簡潔に慣れよ、表現の連続性にも。意味をぴたりと射当てる言葉を見出すまで、探しつづけること。」(1831年10月17日付)という記述がある[15]。シューマンの四女オイゲーニエの回想では、シューマンはゲーテの詩から人生の師となるような銘を選び出して心に刻んでいた[16]。

本作は、シューマンの「ライプツィヒ時代」に当たる1844年に『ファウスト』第2部終末の場面(この曲の第3部)を作曲して以来、最後の序曲の完成まで10年がかりの構想となった[5]。この間にシューマンはライプツィヒからドレスデンへ、ドレスデンからデュッセルドルフへと移り住んでおり、彼の主な創作期間がこの中に入り込んでいる。オペラ『ゲノフェーファ』、劇付随音楽『マンフレッド』、交響曲第2番、同第3番「ライン」などの創作の背後で、『ファウスト』作曲の努力が続けられ、深い影のように添っていた[2]。 前田は、シューマンにとってこの課題との対決は、自分の芸術家としての実存を賭けた、根源的な行為となったとする[6]。1850年、第2部の第2曲および第3曲に取り組み始めたが、そのもっとも悲劇的な場面でシューマンは音楽と物語のただなかに自己を投影する方法を採り、シューマン自身がファウストになりきっていた。このため、「ファウストの死」の部分では亡霊につきまとわれ、自分の墓穴が掘られるような錯覚に襲われたという[10]。

完成までに要した時間のために、1844年に作曲された最後の場面と1849年、1850年に作曲されたその他の部分との間には不均衡が目立っている[11]。このこともあり、この作品を一晩で全曲上演することについて、シューマン自身が「ときには物珍しさから、あってもよいことだろうが」として困難であることを認めている。シューマンのこの言葉には、晩年に至って世の音楽界に背を向けたことへのアイロニーと諦念を聞き取ることができる[6]。しかしそれだけでなく、音楽としての世界の深さ、内面性によって、この作品が演奏会における効果を超えたものとなっていることも事実であり、これは原作の『ファウスト』とも共通する点である[6][2]。

前田は、「こうしてゲーテの世界文学の大きさと深さとに、おそらく音楽芸術からしてもっとも真摯な高貴な魂の接近がなされ、かけがえのない実を結ぶことになった。」とする[2]。さらに前田は、シューマンの中後期の作品理解、とくに大作への理解が遅れており、判断と評価の適正な基盤はまだ整っていないとしつつ[17]、「ドイツ19世紀芸術の偉大な遺産のひとつとして、この作品の真価に時代を超えた永遠の貢献が認められるのも遠いことではあるまい。」と述べている[2]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c 池辺 2010, p. 163.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au 前田 1995, pp. 251–258.

- ^ a b ウォーカー 1986, p. 196.

- ^ 池辺 2010, pp. 163–164.

- ^ a b 前田 1995, pp. 15–16.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 前田 1983, pp. 241–269.

- ^ a b c 門馬 2003, pp. 95–100.

- ^ a b 前田 1995, pp. 13–14.

- ^ ウォーカー 1986, pp. 121–122.

- ^ a b c d e f g ブリオン 1984, pp. 342–345.

- ^ a b c d ブリオン 1984, pp. 340–341.

- ^ 前田 1995, pp. 251–252.

- ^ ブリオン 1984, pp. 75–78.

- ^ 門馬 2003, pp. 154–156.

- ^ 前田 1983, p. 18.

- ^ ブリオン 1984, pp. 310.

- ^ 前田 1983, pp. 11–12.

参考文献

[編集]- 池辺晋一郎『シューマンの音符たち 池辺晋一郎の「新シューマン考」』音楽之友社、2010年。ISBN 9784276200654。

- アラン・ウォーカー 著、横溝亮一 訳『大作曲家シリーズ1 シューマン』東京音楽社、1986年。

- マルセル・ブリオン 著、喜多尾道冬、須磨一彦 訳『シューマンとロマン主義の時代』国際文化出版社、1984年。ISBN 4875460163。

- 前田昭雄『シューマニアーナ』春秋社、1983年。

- 音楽之友社 編『作曲家別名曲解説ライブラリー23 シューマン』音楽之友社、1995年。ISBN 4276010632。

- 門馬直美『シューマン』春秋社、2003年。ISBN 439393167X。

関連項目

[編集]- ファウスト序曲 - リヒャルト・ワーグナー作曲(1840年)。『ファウスト交響曲』の第1楽章として構想、作曲されたが、後続の楽章は作曲されなかった。

- ファウストの劫罰 - エクトル・ベルリオーズ作曲(1845年)。『ファウスト』を題材としているが、原作とは進行が異なる。

- ファウスト交響曲 - フランツ・リスト作曲(1857年)。『ファウスト』を題材とし、第3楽章では『ファウスト』第2部から「神秘の合唱」を歌詞に採用している。

- ファウスト (グノー) - シャルル・グノー作曲(1858年)。『ファウスト』第1部を題材としたオペラ。

- 交響曲第8番 (マーラー) - グスタフ・マーラー作曲(1906年)。第2部で『ファウスト』第2部の終末部分を歌詞に採用している。