スズメノコビエ

| スズメノコビエ | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類(APG III) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Paspalum scrobiculatum L. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| スズメノコビエ |

スズメノコビエ Paspalum scrobiculatum L. は、イネ科植物の1種である。日本では普通に見られる野草として扱われるのに対し、インドでは雑穀の1つとして栽培されている。なお、スズメノコビエを雑穀として見た時は、コドやコドミレットやコドラと呼ばれることもある。

概要

[編集]スズメノヒエに似て、毛が少なくやや小作りな植物。日本では山野に見られるものであり、雑草として生育することもないものである。

しかしインドではイネ栽培地での雑草として出現し、またこれを雑穀の1つとして栽培しており、コドなどと呼ばれる。これはイネ栽培に伴う雑草が栽培種に取り込まれた具体例とされることがある。食用・飼料用に使われるが、時に有毒で人や家畜に被害を与える。

特徴

[編集]多年生の草本[1]。草丈は40-80cm。匍匐枝はなく、茎は束状に生じるが、このときこれらが1つの平面に並ぶ特徴がある。葉は平らで長さ7-25cm、幅は3-7mm、時に10mmになる。葉鞘の口部には少数の毛があるが、ほとんどの葉は無毛。ただし最下部の葉身と葉鞘には多少の毛が見られることもある。

花期は8-10月。花茎はやや斜めに伸び上がり、先端近くに3-6本の総(小穂のつく枝)を出す。総はやや間を開け、左右交互に出る。主軸との分岐点に数本の長毛があるが、それ以外には無毛。総の軸下面に小穂を2列ないし3列にすき間無くつける。

小穂は楕円形から倒卵状楕円形で長さ2-2.5mm、淡緑色で普通は無毛。第1包穎はなく、第2包穎は小穂と同大で軸側にあって膨らむ。第1小花の護穎も同大で扁平、3-5脈を持つ。第2小花の護穎は革質で光沢があり、縁が内に巻き、果実が熟すと褐色になって果実を包んで落ちる。

-

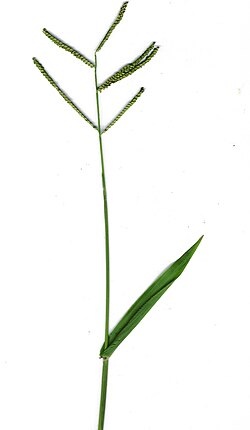

スズメノコビエのほぼ全草。

-

スズメノコビエの小穂が並んでいる様子。

-

スズメノコビエの小穂を、さらに拡大した写真。

分布

[編集]日本では東海道以西の本州から四国、九州、琉球列島に生える。国外では旧世界の熱帯域、およびその周辺地域とオーストラリアに産する[2]。これらの分布はいずれも在来のもので、帰化ではないようである[3]。

生育環境

[編集]日本では野外の草原や疎林に生える。やや湿ったところを好むとされる[2]。ただし日本以外での生育環境はより多様である。インドでは下記のように栽培もされるが、同時に水田雑草として出現する系統もある[4]。タイでは河川や泥湿地を覆うように広がるものもある[5]。

類似種

[編集]もっともよく似ているのはスズメノヒエで、全体的にも細部でもよく似ている。相違点としては全体に毛が多いこと(本種はほぼ無毛)や、小穂が本種より大きいこと、それに第2小花が熟して黄色くなる(本種では褐色になる)点などが挙げられる[2]。

分類

[編集]本種のタイプ標本はインド産の栽培品をスウェーデンで栽培したものである。そのためもあり、形質の判断に混乱が見られ、分類上の混乱も見られた[2]。

長田(1993)は上記学名の元に論じ、特に変種等については触れていない。また本種のシノニムとして以下のものを挙げている。

- P. orbiculare Forst. fil

- P. scorbiculatum var. orbiculare (Torst. fil) Hack.

- P. commersonii Lam.

- P. metzii Steud.

- P. thunbergii Kunth et Steud. var. minor Makino

- P. akoense Hayata

- P. longifolium Roxb.

Ylistは本種の学名について広義では冒頭のものを認め、狭義では P. scorbiculatum var. orbiculare としている。

Norsaengsri & Chantaranothai, (2008)では、以下の2つをシノニムとして挙げている。

- P. commersonii Lamk.

- P. amazonicum Trin.

その上で、彼らはタイ産の本種を以下のような変種に分けている。

- P. scorbiculatum var. auriculatum

- P. scorbiculatum var. commersonii

- P. scorbiculatum var. bispicatum

これによると、日本産のものは var. commersonii であり、それ以外の変種はいずれも熱帯域に分布を持つ。

利害

[編集]日本では雑草にすらならない野生植物である。

熱帯域では農地に出現する例もあり[6]インドでは特に水田雑草として出現する[4]。

さらにインドでは雑穀としてこの種を栽培する地域があり、これをコド Kodo あるいはコドミレット kodo millet(millet は雑穀のこと)あるいはコドラ kodra と呼ぶ。この種を雑穀として栽培するのは世界でこの地域だけである[4]。

コドは主にインド南部・東部で栽培され、非常にやせた土地、軽い土壌でも栽培できる。食用とする場合、まず穎がついたままのものを短時間水煮し、それを乾燥させるというパーボイルド加工が行われ、そののちに炊飯かおねりを作って供される[7]。

コドは少なくとも3000年前にはラジャスターン州やマハーラーシュトラ州で栽培が始まっていたことが遺跡からの出土により確認されている。現在では北はウッタル・プラデシュやバングラデシュから南はケーララやタミルナドゥにわたる地域で栽培されている。それらの地域では他に Vagau、haraka、arakaru とも呼ばれる。小粒の雑穀の中では、この種は面積あたりの収穫量が最も大きい。3-4ヶ月で成熟に達する[8]。

コドは毎年定期的に栽培されるものではなく、たとえばこの種を栽培するインド・カルナカタ州の農家では複数の雑穀を常に所有しており、その年の降水状況に応じて栽培する雑穀の種を決めるという。本種は水田からより乾燥に強い雑穀の条件の間の範囲で栽培が行われている[4]。

作物化について

[編集]この種が栽培植物になった経緯としては、これが元来はイネ栽培に付随する雑草であり、そのような雑草に見られることがあるイネへの擬態を経て、栽培されるに至ったとの考えがある。上記のように、この種はインドにおいて、現在でも単なる雑草、あるいはイネ栽培の雑種として生育している。これらについて調べたところ、イネ随伴雑草の型が単なる雑草型と栽培型の中間的な形態を示し、この仮説を支持する。栽培の起源については単一の発生があって伝搬したとする説と複数箇所で独自に成立したとする説がある[4]。

毒性に関して

[編集]コドの殻と葉は毒性を持つことがあり、これは往々にして多量の降雨によって起きると言われた。そのような場合、穀粒を1年以上にわたって慎重に保存する、あるいは一晩の間水牛の糞の中におくなどの方法で毒消しをした後で脱穀し、茹でて上澄みを処分した後に食べる。このように貧困地域では消費されている。

この毒性のある穀物をうっかり食しても、区別できるような特別な味はなく、数時間後に寝入る(幻覚等は現れない)、震え、目がくらむなど、個人によって様々な症状が出る。このような症状は1-3日続き、その後は完全に回復する。嘔吐や疝痛も時に現れる。牛ではより重篤で、震えや間代性痙攣、昏睡から時には死に至る[9]。

この症状は時に Kodua poisoning と呼ばれる。原因については未だに確実な判断は出ていないが、一説には一部のコウジカビが生産するマイコトキシン(カビが出す毒)の一つであるシクロピアゾン酸(CPA)ではないかとされる。この穀物にはコウジカビ属の Aspergillus tamarii と A. flavus が感染することが知られており、この2種共にCPAを生産することが知られる[10][11]。

出典

[編集]- ^ 記載は主として長田(1993),p.594

- ^ a b c d 長田(1993),p.594

- ^ これについては具体的な言及は確認していないが、長田(1993)や初島(1975)ではシマスズメノヒエやタチスズメノヒエについては帰化による分布域については区別して述べており、この種についてはそのような言及がない。他の図鑑でも帰化に関する記述がない。

- ^ a b c d e Ishikawa(2007)

- ^ Norsaengsri & Chantaranothai, (2008)

- ^ Norsaengsri & Chantaranothai, (2008),p.115

- ^ 坂本(1997)p.287

- ^ Subramanian A. et al.(2010)

- ^ この章ここまでBhide(1962)

- ^ Rao & Husain(1985)

- ^ Chang et al.(2009)p.79

参考文献

[編集]- 長田武正『日本のイネ科植物図譜(増補版)』,(1993),(平凡社)

- 初島住彦『琉球植物誌(追加・訂正版)』,(1975),沖縄生物教育研究会

- 阪本寧男「雑穀利用の文化」『朝日百科 植物の世界 第10巻』(1997),p.286-288

- Ishikawa Y. 2007. Domestication of kodo millet (Paspalum scrobiculatum L.) in India. KURENAI:Kyoto University Research Information Repository

- Norsaengsri M. & P. Chantaranothai, 2008. A Revised Taxonomic account of Paspalum L. (poaceae) in Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn University 8(2):p.99-119

- Subramanian A. et al. 2010. Trait based selection of superior Kodo millet (Paspalum scrobiculatum L.) genotypes. Electric Journal of Plant Breeding, 1(4):p.852-855

- Bhide N. K. 1962. Pharmacological Study and Fractionation of Paspalum scrobiculatum Extract. Brit. J. Pharmacol. 18:p.7-18.

- Rao L. B. & A. Husain, 1985. Presence of cyclopiazonic acid in kodo millet (Paspalum scrobiculatum) causing 'kodua poisoning' in man and its production by associated fungi. Mycopathologia 89:p.177-180

- Chang Perng-Kuang, et al. 2009. Cyclopiazonic acid Biosynthesis of Aspergillus flavus and Aspergillus oryzae. Toxins 2009,1:p.74-99