チオストレプトン

| チオストレプトン | |

|---|---|

| |

別称 アラニンアミド、ブライアマイシン、チアクチン | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 1393-48-2 |

| PubChem | 16130278 |

| ChEMBL | CHEMBL468719 |

| |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C72H85N19O18S5 |

| モル質量 | 1664.83 g/mol |

| 外観 | 白色固体 |

| 融点 |

246~256℃ |

| 水への溶解度 | 不溶 |

| other solventsへの溶解度 | 以下の溶媒に可溶:クロロホルム、ジクロロメタン、1,4-ジオキサン、ピリジン、酢酸、DMF、DMSO。以下の溶媒に不溶:低級アルコール、不極性有機溶媒、酸・塩基水溶液。ギ酸や塩基には可溶であるが分解される[1]。 |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

チオストレプトン(英:Thiostrepton)とはストレプトマイセス属の細菌によって生合成される、環形オリゴペプチド系(チオペプチド系)抗生物質であり、複素環含有リボソーム翻訳系翻訳後修飾ペプチド(RiPPs)に分類される。Streptomyces azureusやStreptomyces laurentiiなどから単離することができる。

歴史

[編集]チオストレプトンは1955年に抗細菌作用のある天然物として発見され[2]、1970年に構造が確定された[3]。2005年には全合成経路が発表された[4][5]。2009年にはチオペプチド系の生合成経路が複数の研究グループより4本の論文として別々に発表され、そのうちの2本ではチオストレプトンの生合成について似た経路が提示された[6][7][8][9]。これらの研究により、リボソーム翻訳系翻訳後修飾ペプチド(RiPPs)であることが判明した。

利用

[編集]チオストレプトンは動物に対して、グラム陽性菌の感染による乳腺炎や皮膚病の治療に利用される[10]。通常はネオマイシン、ナイスタチン、ステロイド類など種々の有効成分と混合させて利用されるが、ヒトに処方される軟膏には、チオストレプトンは含まれていない。

転写因子の1種FOXM1を不活性にすることで、乳がん細胞への選択的な活性を示し[11][12]、シスプラチンに耐性を持った乳がん細胞にも有効であることがin vitroで示された[13]。

分子生物学ではチオストレプトン耐性遺伝子が選択マーカーとして利用されている。

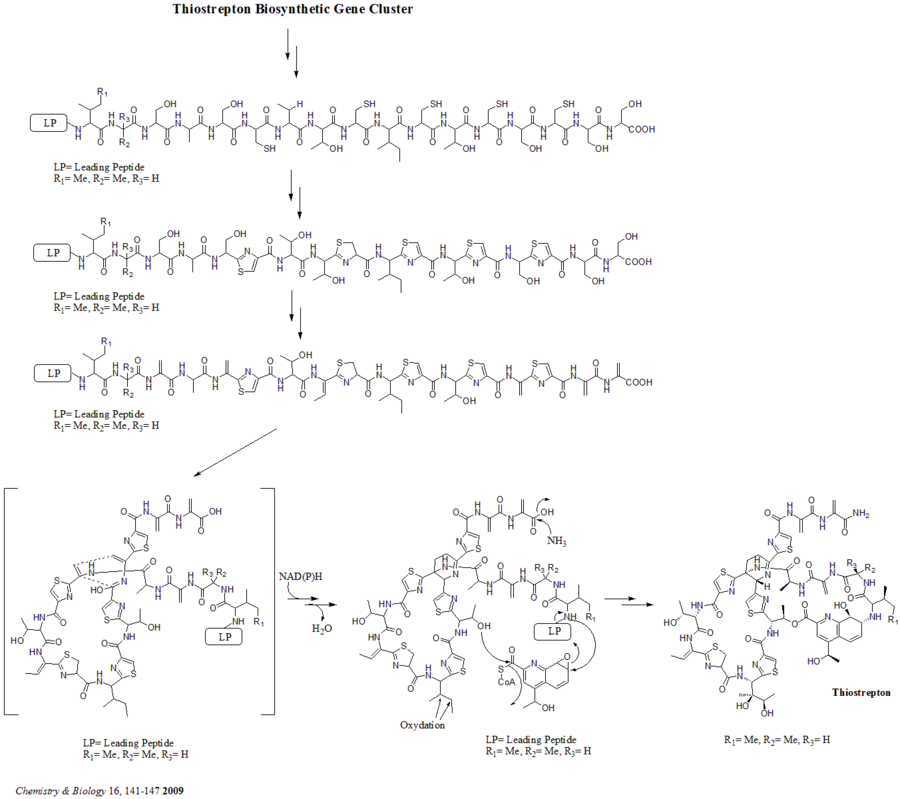

生合成

[編集]チオストレプトンの生合成遺伝子クラスターには、tsrAからtsrUまで21の遺伝子が存在する。チオストレプトンの前駆物質は58のアミノ酸からなるペプチドであり、そのうち44アミノ酸がリーディングペプチド、17アミノ酸が構造ペプチド(IASASCTTCICTCSCSS)となっている。前駆物質が生成されると、脱水環酵素(TsrO)と脱水素酵素(TsrM)によって、全てのシステインがチアゾールかチアゾリンへと触媒され、脱水酵素(TsrJ、K、S)によってセリンが脱水アラニンへと触媒される。TsrNとLによって触媒される複素ディールス・アルダー環化反応によって、脱水素ピペリジンが生成されることが確実視されているが、メカニズムについては諸説ある。キナルジン酸部位は9つの酵素(TsrF、A、E、B、D、U、P、Q、I)に触媒されることで、トリプトファンから生成され大環キナルジン酸を形成する。最後にTsrRによってイソロイシンが酸化され、チオストレプトンが生成される。

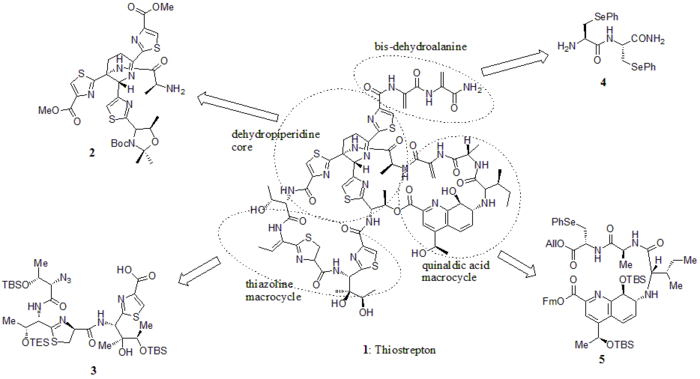

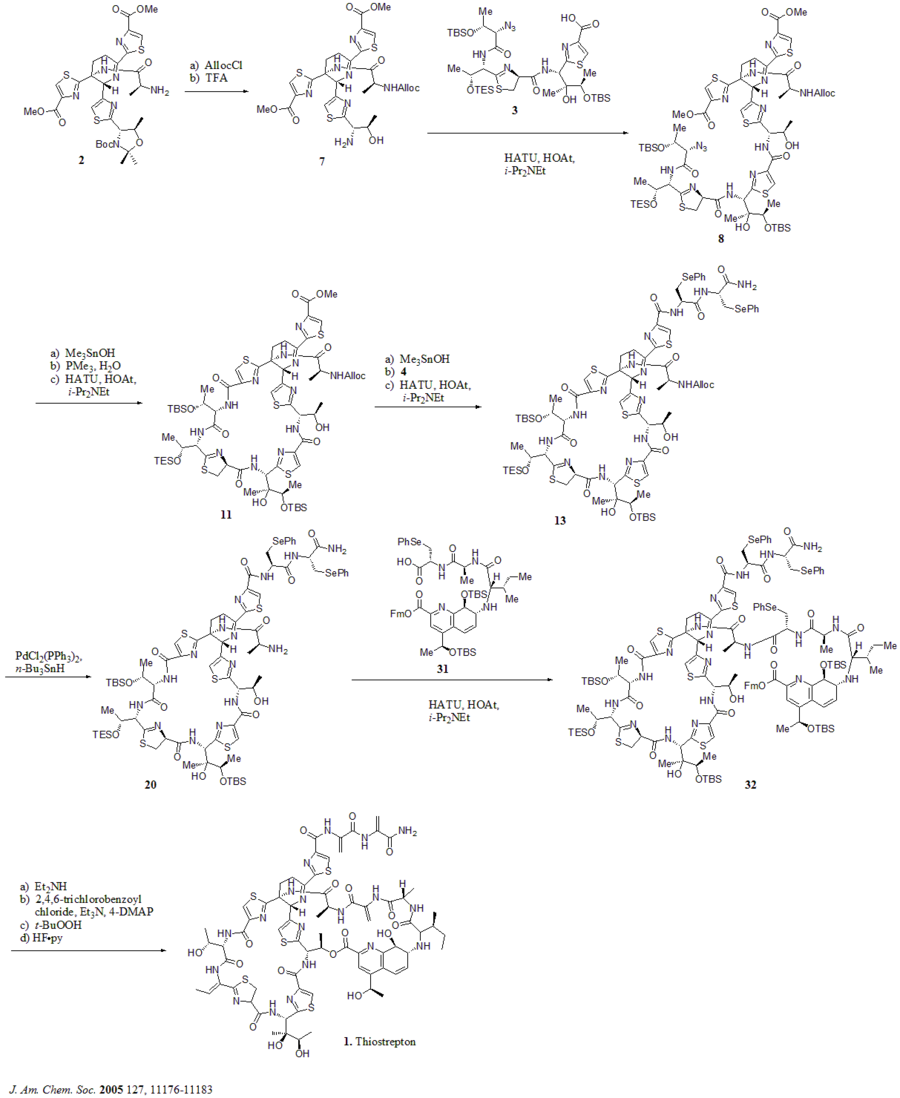

全合成

[編集]チオストレプトンの全合成は2005年にNicolaouらによって発表された。研究チームはまず、Dehydropiperidine core(2)、Thiazoline macrocycle(3)、Bis-dehydroalanine tail(4)、Quinaldic acid macrocycle(5)を別々に合成し、その後それらを下図のように順々につなげていくことでチオストレプトンの合成を成功させた。

チオストレプトンの構成要素

[編集]

全合成体系

[編集]

脚注

[編集]- ^ Thiostrepton product page at Fermentek

- ^ Donovick R, Pagano JF, Stout HA, Weinstein MJ (1955). Antibiot Annu 3: 554–9.

- ^ Anderson B, Crowfoot Hodgkin D, Viswamitra MA (1970). “The Structure of Thiostrepton”. Nature 225 (5229): 223–235. doi:10.1038/225233a0.

- ^ K. C. Nicolaou, B. S. Safina, M. Zak, S. H. Lee, M. Nevalainen, M. Bella, A. A. Estrada, C. Funke, F. J. Zecri, S. Bulat, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11176-11183

- ^ K. C. Nicolaou, M. Zak, B. S. Safina, A. A. Estrada, S. H. Lee, M. Nevalainen, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11159-11175

- ^ L.C Wieland Brown, M. G. Acker, J. Clardy, C. T. Walsh, M. A. Fischbach, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009, 106, 2549-2553

- ^ R. P. Morris, J. A. Leeds, H.-U. Nageli, L. Oberer, K. Memmert, E. Weber, M. J. LaMarche, C. N. Parker, N. Burrer, S. Esterow, A. E. Hein, E. K. Schmitt, P. Krastel, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 5946-5955.

- ^ R. Liao, L. Duan, C. Lei, H. Pan, Y. Ding, Q. Zhang, D. Chen, B. Shen, Y. Yu, W. Liu_, Chem. Biol_. 2009, 16, 141-147.

- ^ W. L. Kelly, L. Pan, C. Li, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4327-4334

- ^ “ヒビクス軟膏”. フジタ製薬株式会社. 2015年8月18日閲覧。

- ^ Kwok JM, Myatt SS, Marson CM, Coombes RC, Constantinidou D, Lam EW (July 2008). “Thiostrepton selectively targets breast cancer cells through inhibition of forkhead box M1 expression”. Mol. Cancer Ther. 7 (7): 2022–32. doi:10.1158/1535-7163.MCT-08-0188. PMID 18645012.

- ^ http://www.news-medical.net/news/20110822/Scientists-reveal-how-thiostrepton-blocks-FOXM1-protein-prevents-breast-cancer-development.aspx Scientists reveal how thiostrepton blocks FOXM1 protein, prevents breast cancer development. 2011

- ^ Kwok JM, Peck B, Monteiro LJ, Schwenen HD, Millour J, Coombes RC, Myatt SS, Lam EW. (January 2010). “FOXM1 confers acquired cisplatin resistance in breast cancer cells”. Molecular Cancer Research 8 (1): 24–34. doi:10.1158/1541-7786.MCR-09-0432. PMC 2809047. PMID 20068070.