ディッソロフス

| ディッソロフス科 | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cacops aspidephorus

| |||||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | |||||||||||||||||||||||||||

| 石炭紀 - ペルム紀 | |||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| 属 | |||||||||||||||||||||||||||

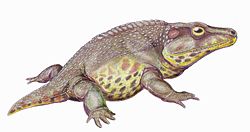

ディッソロフス科(学名:Dissorophidae)は、古生代石炭紀後期からペルム紀中期にかけて、ヨーロッパと北米に生息していた迷歯亜綱分椎目に属する絶滅両生類である。

特徴

[編集]- 非常に陸生傾向の強いグループで、強靭な脊椎、頑丈で短い胴、短い尾、長くよく骨化した四肢、大きく幅広く丈の高い頭部を有する。

- 鼻窩が拡大していた。乾燥に対する適応ではないかと考えられている。

- 背部に脊椎に沿って皮骨性の装甲板の列があり、重力へ対抗する構造物と外敵への防御の役割を果たしていた。

- 大きな耳切痕を持つ。十分細く振動を伝えることができる鐙骨が存在することから、鼓膜が張られ聴覚器官としての役割を果たしていたと思われる。一部の種では後端が閉じて孔状になっており、現生の無尾目と共通する構造になっている。そのことから、無尾目の祖先とする論者もいるが、それにしては特殊化しすぎているという反論も強い。

下位分類

[編集]少なくとも15の属が知られている。そのうち多くはペルム紀前期の北米に生息していた。

- カコプス属 (Cacops)

- ペルム紀初期のテキサスに生息していた完全陸生種。両生類中最も陸生傾向が強かったと思われる。頭長20cm、全長50cm程度。非常に発達した視覚と聴覚を持ち、そのことから夜行性だったのではないかと考えられている。S. Villistonomによって1910年に記載された。

- カマコプス属 (Kamacops)

- ペルム紀中期のロシアに生息していた。カコプスと近縁。頭長30cm。カコプスほどは陸生に適応しておらず、また眼窩も小さく上方を向いている。水中で過ごすことが多かったのではないかと考えられている。1980年に Y. Gubinym に記載された。

- ジゴサウルス属 (Zygosaurus)

- ペルム紀中期のロシアに生息していた。頭長25-30cm。本科中で知られている最後の属である。頭骨以外はあまり見つかっていない。

- プラティヒストリクス属 (Platyhystrix)

- ペルム紀前期の北米中部に生息していた。全長1m近い本科中最大種。背に帆のような突起を持つ。突起は先端に行くほど幅広くなり、ホッケーのスティックのような形状をしていた。

参考文献

[編集]- ジェニファ・クラック 『手足を持った魚たち―脊椎動物の上陸戦略 シリーズ「生命の歴史」〈3〉』 池田比佐子訳、松井孝典監修、講談社〈講談社現代新書〉、2000年、228頁。