ポドフィロトキシン

| (−)-ポドフィロトキシン | |

|---|---|

| |

(10R,11R,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.03,7.011,15]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one | |

別称 コンジロックス、ポドフィロックス、ポドフィリン酸ラクトン | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 518-28-5 |

| PubChem | 10607 |

| 日化辞番号 | J6.582J |

| DrugBank | APRD01189 |

| KEGG | D05529 |

| RTECS番号 | LV2500000 |

| ATC分類 | |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C22H22O8 |

| モル質量 | 414.41 g mol−1 |

| 危険性 | |

| 安全データシート(外部リンク) | ScienceLab |

| EU分類 | |

| Rフレーズ | R23/25 |

| 半数致死量 LD50 | 100 mg/kg(マウス、経口) 500 mg/kg(ラット、経皮) |

| 薬理学 | |

| 消失半減期 | 1.0 〜 4.5 h |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

ポドフィロトキシン(podophyllotoxin, PPT、ポドフィロックス)は、ポドフィルム属植物の根および根茎に含まれる毒性リグナンである[1]。局所ゲル剤がコンジロックスの商品名で、一部のヒトパピローマウイルスが原因の外性器尖圭コンジローマの治療に用いられる。ポドフィロトキシンおよびその誘導体(エトポシド、テニポシド、エトポホス)は、瀉下薬、発疱薬、抗リウマチ薬、抗ウイルス薬、抗腫瘍剤と幅広く応用されている。これらの抗がん活性は精力的に研究されており、肺がん、リンパ腫、生殖器腫瘍などに対する治療に使用されている。

天然における存在

[編集]ポドフィロトキシンは、ポドフィルム (Podophyllum peltatum) 根茎に重量の0.3〜1.0%含まれている[2][3]。その他には同属のPodophyllum hexandrum(ヒマラヤハッカクレン) の根茎にも存在している。

ポドフィロトキシンは2分子のコニフェリルアルコールのフェノール性酸化的カップリングと、一連の酸化、還元、メチル化反応により生合成される[2]。

構造

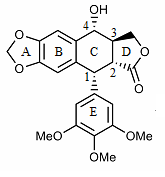

[編集]ポドフィロトキシンは1880年に初めて単離された[4]。1930年代に構造が推定され[5]、1951年に構造決定された[3]。ポドフィロトキシンは4つの連続した不斉中心(C1 - C4)と、2つのほぼ平面的に縮合した環を有している。ポロドフィロトキシンの4つの末端はそれぞれ、ジオキソール、メトキシ基、ラクトン、2級アルコールで、酸素原子を有している[6]。

ポドフィロトキシン誘導体は、環の性質と1位から4位までの構造に多様性が持たされている。例えば、A環は細胞分裂阻害活性に必須ではない。C環の芳香族化は活性を低下させ、この理由についてはE環がアキシアル位に位置しなくなるためと推測される。さらに、2位と3位の立体配置は、シス-ラクトンよりもトランス-ラクトン(天然型)の方が活性が高い。1位の不斉も、E環がアキシアル位に位置することに重要である[6]。

生合成

[編集]ポドフィロトキシンの生合成経路については完全に明らかにされていないが、これまでの研究から、コニフェリルアルコールの一電子酸化剤[7]によるラジカル中間体の立体特異的二量化反応で (+)-ピノレシノールへ変換されることが共通の経路の出発点であることが示唆されている。ピノレシノールは続いてNADPH補酵素存在化、まずラリシレシノールに、最終的にセコイソラリシレシノールに還元される。セコイソラリシレシノールのラクトン化ではマタイレシノールが生成する。セコイソラリシレシノールは、適切なキノメタン中間体を経てヤテイン (yatein) に変換されると推測されており[7]、最終的にポドフィロトキシンが合成される。

副作用

[編集]処置によりすぐに痛みやかゆみが生じることがある。軽いヒリヒリやかゆみ皮膚のはがれなども起こる。口からの摂取や皮膚を通した血流への侵入は致命的な中毒の危険性があり、息切れ、頻脈、震えが起こる。ゲルを使用しているほとんどの人々からの副作用の報告はない。

用法・適用

[編集]ポドフィロトキシンは、瀉下薬、発疱薬、抗リウマチ薬、抗ウイルス薬、駆虫薬としての活性を示す。加えて、このリグナンと誘導体は、有望な抗がん剤リードである。例えば、ポドフィロトキシンは、重要な抗がん剤であるエトポシドの前駆体となる[7][8]。

尖圭コンジローマ治療にゲルあるいは溶液で使用される。より短期間で効果があり、ほとんど副作用がない[9]。

作用機構

[編集]ポドフィロトキシンの抗がん作用は、チューブリン重合阻害に因る。ポドフィロトキシンがチューブリンに結合することで、微小管の形成が阻害される。結果、細胞周期が減数分裂中期で停止する[2]。

エトポシドなどのポドフィロトキシン誘導体は、S後期とG2前期の間II型DNAトポイソメラーゼに対する結合活性を示し、DNA複製を阻害する[2]。

脚注

[編集]- ^ Xu, H; Lv, M; Tian,X (2009). “A review on hemisynthesis, biosynthesis, biological activities, mode of action, and structure-activity relationship of podophyllotoxins: 2003-2007.”. Curr. Med. Chem. 16 (3): 327–349. doi:10.2174/092986709787002682. PMID 19149581.

- ^ a b c d Canel, C; Moraes, RM; Dayan, FE; Ferreira, D (2000). “Molecules of Interest: Podophyllotoxin”. Phytochemistry 54 (2): 115–120.

- ^ a b J. L. Hartwell, A. W. Schrecker (1951). “Components of Podophyllin. V. The Constitution of Podophyllotoxin”. J. Am. Chem. Soc. 73 (6): 2909–2916. doi:10.1021/ja01150a143.

- ^ Podwyssotzki, V. (1880). Arch. Exp. Pathol. Pharmakol. 13: 29.

- ^ Borsche, W.; Niemann J. (1932). “Über Podophyllin”. Justus Liebigs Ann. Chem. 494: 126–142. doi:10.1002/jlac.19324940113.

- ^ a b You, Y (2005). “Podophyllotoxin derivatives: current synthetic approaches for new anticancer agents.”. Curr. Pharm. Des. 11 (13): 1695–1717. doi:10.2174/1381612053764724. PMID 15892669.

- ^ a b c Gordaliza M, García PA, del Corral JM, Castro MA, Gómez-Zurita MA (2004). “Podophyllotoxin: distribution, sources, applications and new cytotoxic derivatives”. Toxicon 44 (4): 441–59. doi:10.1016/j.toxicon.2004.05.008. PMID 15302526.

- ^ Damayanthi Y, Lown JW (June 1998). “Podophyllotoxins: current status and recent developments”. Curr. Med. Chem. 5 (3): 205–52. PMID 9562603.

- ^ Xie FM, Zeng K, Chen ZL, et al. (2007). “Treatment of recurrent condyloma acuminatum with solid lipid nanoparticle gel containing podophyllotoxin: a randomized double-blinded, controlled clinical trial” (Chinese). Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 27 (5): 657–9. PMID 17545082.