冕冠

冕冠(べんかん)は、日本の天皇や皇太子が着用した礼冠の一種である。和名では玉乃冠(たまのこうぶり)と呼ばれる。即位や朝賀の儀式の際に袞衣とともに着用された。また、女性天皇用の宝冠や幼少天皇用の日形冠も存在した。

冕冠は、もと中国に由来する冠である。日本では、冕板(べんばん)から旒(りゅう)と呼ばれる玉飾りが垂下する冠を指すが、中国には無旒の冕冠も存在していた。日本では奈良時代から使用されていたが、孝明天皇の即位の礼を最後に使用されなくなった。

中国では周代から使用され、皇帝や卿大夫以上の身分が着用した。しかし、明朝を最後に清朝では使用されなくなった。このほか、ベトナム[注 1]や朝鮮半島の君主も冕冠を使用していた。

種類

[編集]源高明の『西宮記』によれば、天皇の礼冠は冕冠、宝冠、日形冠に区別される[2]。冕冠は男性天皇用、宝冠は女性天皇用、日形冠は幼少天皇用である。また、皇太子用には九章冕冠が存在した。女性天皇と幼少天皇の礼冠が冕冠と呼ばれないのは、旒が備わっていないためだと考えられる。

特徴と構造

[編集]

中国の冕冠は、冠帽部分と冕板からなるシンプルな構造であるのに対し、日本の冕冠は布製の内冠、金属製の外冠、冕板の三重構造となっている。また、中国には有旒と無旒の冕冠があるのに対して、日本では有旒の冕冠のみである。

日本の冕冠の内冠、外冠の二重構造は臣下が着用する礼冠にも見られる共通の特徴で、外冠は古代の髻華や鬘といった髪飾りの伝統を受け継ぐものと考えられている[3]。

一方で、中国の冕冠には耳栓を模した飾り(黈纊)やかんざし(玉笄)が付属するが、日本の冕冠にはこれらがない。また、冕板から立つ日形の飾りは日本独特の要素である。

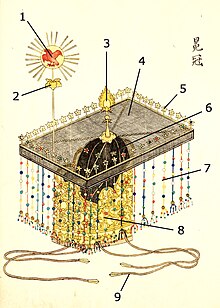

近世の日本の冕冠の構造は以下の通りである。櫛形(くしがた)や押鬘(おしかずら)については諸説がある。

- 日形(にちがた):金属製の棒を冕板から突き抜ける形で立て、先に金属製の太陽の飾りを付けたもの。太陽の周囲は光芒や輪で装飾され、中世以降の冕冠では太陽の中に三足烏(八咫烏)が配される。

- 瑞雲(ずいうん)

- 火炎宝珠(かえんほうじゅ):冕板中央に火炎と水晶による宝珠からなる飾り。

- 冕板(べんばん):巾子の上に乗る方形の板。金属製の枠で方形を作り、それに黒羅を張る。

- 立玉(たてたま):茎を立て、その先に花弁を付けた飾り。花弁の中には宝玉を嵌入する。冕板の四面の縁部にある。

- 巾子(こじ): 髻(もとどり)を納める黒羅製の内冠。臣下の礼冠では三山形だが、天皇の冕冠では丸みを帯びた一山形である。

- 旒(りゅう):瓔珞(ようらく)、糸縄(しじょう)とも。玉を糸で連ねた玉飾り。近世の冕冠では、針金で輪を作り鎖状にして、所々に宝玉で飾る。

- 押鬘(おしかずら):花唐草文様の透かし彫りによる金属製の外冠。語源については諸説がある。古代、草花による髪飾りを鬘(かづら、かずら)と呼んだ。のちには植物文様による金属製髪飾りも鬘と呼ぶようになる。古代には「押木珠鬘(おしきのたまかづら)」と呼ばれる冠があった(『日本書紀』)。押木の意味は不明であるが、押木珠鬘と押鬘との関係を問う説がある(本居宣長『古事記伝』四十之巻[4])。

- 纓(えい):顎の下で結ぶ組紐。

- 櫛形(くしがた):中世の冕冠には櫛形と呼ばれる装飾があった。櫛形には諸説があるが、一般には礼冠の後部にある金枠に羅を張った花弁型の装飾を指し[5]、天皇の冕冠には前部にもあったという。ほかに押鬘の下の金属製の縁辺や[6]、元々巾子に相当する部分を指していたという説もある(新井白石[7])。『延喜式』では、透し彫り部分が櫛形でその下の縁辺部が押鬘だった可能性もある(「礼冠#櫛形と押鬘の問題」参照)。

天皇の冕冠

[編集]日本では、天皇の冕冠はかつて即位や朝賀の儀式などで袞衣(袞服)とともに使用された。『倭名類聚鈔』巻12(承平年間成立)には、次のように記されている[8]。

冕 続漢書輿服志云冕 音免和名玉乃冠 冠之前後垂旒者也

この記述によれば、『続漢書』輿服志における冕は、和名では玉乃冠と呼ばれ、冠の前後に旒を垂らしたものと説明されている。そのため、当時の日本では、冕冠とは旒を備えた形状の冠であると認識されていたことがわかる。また、天皇の冕冠は、天皇礼冠、玉冠(ぎょくかん)、天子御冠とも呼ばれた。

日本の冕冠は「唐風の冠」と呼ばれることもあるが、実際には中国の冕冠とは構造や意匠が異なる。たとえば、中国の皇帝の冕冠では冠の上に延(冕板)と呼ばれる板を乗せ、前後にそれぞれ12旒、計24旒が垂下する。一方、近世の天皇の冕冠では、冕板の前後左右から各18旒、合計72旒が垂下していた。

さらに、日本の冕冠の特徴として大きく異なる点は、冕板から突き出た日形の飾りである。日形の飾りは、すでに聖武天皇の冕冠に備わっていたと考えられる。また、平安時代以降の冕冠では、日形の中に三足烏(八咫烏)が配されていた。これは、天皇が太陽神たる皇祖天照大御神の子孫であること、そして「日出処の天子」(『隋書』「倭国伝」)であることを意識したものとされる[9]。

そのほか、巾子(こじ)を囲むように配された花形意匠による金属製透かし彫りの装飾も日本の冕冠独特のものである。これらの特徴から、日本の冕冠は単なる中国の模倣ではなく[10]、律令制以前に遡る日本の伝統を継承したものであると考えられている[11]。

起源

[編集]

『続日本紀』に「天平四年正月乙巳朔、大極殿に御して朝を受く。天皇始めて冕服を服す」とあり[12]、天皇が冕冠を袞服とともに公式に使用するようになったのは、天平4年(732年)からと考えれている。

これは当時唐の衣服令に倣ったことであったが、唐の衣服令は皇帝を含むすべての者の服装を規定したのに対して、日本では天皇を除いた、皇太子以下の服装を規定しただけであった。またその規定も唐のように複雑なものでなく、簡略で不完全なものであった[13]。そのため、天皇の冕冠も唐のそれとはその特徴は当初からかなり異なるものであった。

また、天皇の礼冠自体は天平以前から用いられていたと考えられ、実際の冕冠の起源も聖武天皇以前からあったとする説もある[14]。

『古事談』に、後三条天皇の大嘗祭のときに着用した冕冠は「応神天皇之御冠也」とある[15]。大嘗祭には代々応神天皇の冕冠が使用されたが、いずれの天皇のときにも寸法が合わなかったのに、後三条天皇の頭にはぴたりと合ったので喜ばれたという。大嘗祭は即位の礼の間違いではないかという指摘がある。

新井白石『白石先生紳書』巻9に、明暦の大火(1657年)の際に「応神の冕」が焼失したとされるが、このとき応神天皇の冕冠はすでになく、焼失したのは「異朝より来りし冠服」のことだとしている[16]。そもそも明暦の大火は江戸で発生した火災であり、禁裏の炎上とは無関係である。

応神天皇の冕冠は承応2年(1653年)の禁裏炎上の際に焼失したとする説があるが[17]、実際に焼失したのは室町時代以降の冕冠であろう。

応神天皇の冕冠が中国や近世日本のそれに似た形状をしていたかについては異論もある。有職故実家の土肥経平(1707年 - 1782年)は、『湯土問答』で、首を飾る古代の装身具・玉鬘(たまかづら)だったのではないかという説を唱えている[18]。

なお、『御即位次第抄』には、「天皇の玉冠は応神天皇の御代からの冠台を今に伝え、代々これをお使いになる」とある[19][注 2]。冠台は冕板を支える金属製の外冠を指すと考えられ、この部分が応神天皇もしくは古墳時代からの金属製冠だった可能性がある。

内蔵寮には、実際に応神天皇の礼服と伝承のある礼服が保管されていて、その中に冠も含まれていた可能性がある[20]。しかし、この礼服は正慶2年(1333年)の内蔵寮焼失の際に失われたので[20]、その伝承の真実性は別にして、江戸時代まで応神天皇の冕冠があったとは考え難い。

奈良時代

[編集]

正倉院宝物のうち、聖武天皇と光明皇后が着用した礼冠が破損した状態で「礼服御冠残欠」として伝わる。原型はとどめないが、日形、鳳凰、瑞雲、唐草模様の金属製飾りの残欠、また真珠、珊瑚、瑠璃玉を糸で通した旒が伝わる。なお礼服は伝わっていない。ただし残欠には、後述するように不明の天皇の冠や諸臣の礼冠の残欠も含まれている可能性が指摘されている。

「御冠残欠」を整理した函の中には、聖武天皇と光明皇后の礼服(礼冠を含む)を一具ずつ収めたことを表側に記した木牌が伝わっており[21]、その裏側には東大寺大仏の開眼会が催された天平勝宝4年(752年)4月9日の日付が記されており、両礼服はそのときに着用されたものと考えられている。

残欠のうち、いずれが聖武天皇のそれか判別は難しいが、大小の真珠に所々に紺、緑、黄、赤の瑠璃玉を交えた旒は天皇の冕冠の旒とみられている[22]。

また、日形の飾りも聖武天皇の冕冠のものと考えられている。金銅製で、8本の光芒からは真珠・瑠璃玉を貫いた瓔珞(ようらく)が垂れている。太陽の中に三足烏は配されていない。

正倉院には、他にも天皇のものとされる冠2頭も収められていた。延暦12年(793年)の『曝涼使解(ばくりょうしげ)』[23]や弘仁2年(811年)の『勘物使解(かんもつしげ)』[24]によると、1頭は旒を備えた礼冠であり、もう1頭は凡冠である。[25][26]。

斉衡3年(856年)の『礼服礼冠目録』に記されている礼冠一具、凡冠一具は上記のものと同一と考えられるが、「右、□□天皇」のものとあり[27]、文字が判読不能であるため、皇后や皇太后の礼冠ではないと判断されるが、具体的な天皇名は特定できない。

両冠が正倉院に納められた時期が不明のため、いずれの天皇のものか断定はできない。ただし、聖武天皇以降793年までに即位した天皇は以下の通りである:

- 第46代(第48代)・孝謙天皇/称徳天皇(在位:749年 - 758年、重祚:764年 - 770年)

- 第47代・淳仁天皇(在位:758年 - 764年)

- 第49代・光仁天皇(在位:770年 - 781年)

いずれの天皇のものとも考えられるが、一説には孝謙天皇のものであるとされている[28]。その場合、礼冠には旒が備わっていたので、近世の女性天皇の宝冠と違って、冕冠だったことになる。ただし、平安時代の内蔵寮には女帝の宝冠が1頭伝来していたことが記録されており[29]、この時期に最も近い女帝は孝謙天皇である。その場合、孝謙天皇の礼冠は2種類あったことになる。一方で、正倉院の礼冠が孝謙天皇のものでない場合、淳仁天皇もしくは光仁天皇のものである可能性も排除できない。

凡冠は旒を備えていない礼冠という説と、冕冠の冠帽部分を指し、旒を備えた冕板をその上に乗せたのではないかという説がある[30]。その場合、着脱式の冕冠だったことになり、礼冠と凡冠はセットで着用された可能性がある。

平安時代

[編集]『後深草天皇日記』正応元年(1288年)2月27日条に、貞観6年(864年)に清和天皇が玉冠を新調したとの記述がある[31][32]。この清和天皇の冕冠が内蔵寮に保管されてその後の歴代天皇の即位・朝賀の儀で使用されたと考えられている。

源師房『土右記』の長元9年(1036年)7月4日条の「礼服御覧」の記事に、この冕冠と思われる冠の特徴が記されている[29]。それによると、本体の巾子を、櫛形と押鬘の意匠による金属製の装飾で囲む。巾子の上には羅で作った方形板(冕板)を載せ、その四方の縁には玉を立て、また茎があり、その前後からは玉の瓔珞が垂れ、各面にそれぞれ十二旒ある。冠の頂部には水晶2枚で作った日形を模した像があり、その中には三本足の赤烏があったという。

このように、近世の冕冠に見られる日形や茎の飾りが9世紀以降の冕冠にはすでにそなわっていた。旒が冕板側面からも垂れていたかは『土右記』の記述からはっきりとはわからないが、冕板の前後のみだったとする説がある[33][34]。

日形の飾りについて、近世の冕冠では金属の円盤に三足烏を毛彫したものであるが、清和天皇のそれは水晶2枚から作られている点が異なっている。この点について、水晶製の日形は平板なものではなく、水晶玉のような球形のものだったのではないかと推測する説がある[35]。それによると、半球形の水晶2枚を赤烏を挟むようにして合わせ、球形の日形を作ったとする。

鎌倉・室町時代

[編集]順徳天皇の「御玉冠」が配流先の佐渡の真輪寺(現・真野宮)に伝来していた。詳細は不明だが「金玉を以て飾りしものなり」とされ、事実であれば、冕冠であった可能性が高い[36]。真輪寺は廃仏毀釈に伴い廃寺となり、真野宮創立請願のため、玉冠は明治2年(1869年)に京都へ送られたがその後行方が分からなくなった。島民が順徳天皇を祀る水無瀬神宮に送られたのかと思い、後年訪ねたが玉冠は現存しないと言われたという[36]。

後嵯峨天皇即位の仁治3年(1242年)の礼服御覧の際に、冕冠が破損していることが判明した(平経高『平戸記』[37])。内蔵寮に保管していた冕冠が先年盗賊に遭い、金銀、宝玉の類はすべて盗まれ、わずかに羅の断片が残っているだけであった。この盗まれた冕冠は清和天皇のそれを指すと思われる。即位の儀に間に合うように新調するにしても、見本が必要ということで、正倉院に保管されていた聖武天皇の冕冠を出蔵することにした。

このとき、聖武天皇と女帝の伝承のある礼冠がそれぞれ2頭、また諸臣の礼冠26頭もあわせて出蔵された。即位の儀が終わると、これらの礼冠は正倉院に返却されたが、その途上で天皇の礼冠4頭が原型を留めないほど破損してしまった(『東大寺続要録』[38])。これが今日伝わる御冠残欠である。

内蔵寮には「佐保朝廷礼冠図」なる絵図が伝来していた。「佐保朝廷」とは聖武天皇のことであり(本居宣長「玉勝間」[39])、したがってこの絵図は聖武天皇の冕冠を描いた絵図と考えられる(『後深草天皇日記』)。後深草天皇によると、この絵図の礼冠と仁治に新調された後嵯峨天皇の冕冠とは特に違いはなかったという[40]。したがって、聖武天皇の冕冠と中世の冕冠は基本的には同じ意匠の冕冠だったと考えられる。

文観『絹本著色後醍醐天皇御像』(1339年)に、冕冠をかぶる後醍醐天皇の肖像が描かれている。『後醍醐天皇御像』の由縁を記録した『十二代尊観上人系図』によると、この冕冠は「神武天皇御冠」とされる[41]。しかし、これは冕冠は聖武天皇より始まるという通説に反する。

『後醍醐天皇御像』は、後醍醐天皇が元徳2年(1330年)に瑜祇灌頂の儀式を授けられた際の姿を描いたものとされ、その完成(開眼)は崩御後の延元4年/暦応2年9月20日(1339年10月23日)とされる。制作の開始時期は後醍醐天皇の生前と崩御後の二説に分かれる。

描かれた冕冠は通常の垂纓冠の上に冕板を乗せ、その上にさらに日形の飾りが乗る。旒は冕板の側面からも垂れるように描かれている。櫛形や押鬘は描かれておらず、『土右記』に記された冕冠の特徴と一致しない。

垂纓冠の上に冕板が乗る形態については、「絵画的表現」であり[42]、また聖徳太子の勝鬘経講讃像を下敷きにした、現実には不可能な着装法とする説がある[43]。

一方で、中国の晋の時代には、通天冠を被り、さらにその上に冕冠を乗せる着脱式の平冕というものがあった(『晋書』)[44][45]。日本でも、正倉院に所蔵されていた孝謙天皇の「凡冠」は通常の冠の上に冕板を乗せた、着脱式の形態だったのではないかとする説がある[46]。

二条道平の日記『後光明照院関白記』によると、1333年に内蔵寮御蔵(礼服蔵)が焼失した際、神武天皇の伝承のある礼服も焼失し、この礼服の中には冕冠も含まれていたと推測される[20]。したがって、その伝承の真実性は別にして、実際に後醍醐天皇は神武天皇御冠の伝承のある冕冠を着用したと考えられている[20]。

江戸時代

[編集]

中世の冕冠は承応2年(1653年)の禁裏炎上の際に焼失したと考えられ、新たに冕冠が作られるようになった。『霊元天皇即位・後西天皇譲位図屏風』(17世紀)には、霊元天皇が冕冠をかぶり、赤の袞衣を身にまとって高御座に座す姿が描かれている。即位図屏風に直接天皇の龍顔が描かれるのは異例である。

京都御所内にある東山御文庫には、仁孝天皇の冕冠と孝明天皇の冕冠が御物として伝えられている。両冕冠ともその意匠はほぼ同じである。孝明天皇の冕冠は実際には後桃園天皇の冕冠を修理して使ったものだとの説がある。

冕冠は、孝明天皇の即位の礼まで使用されてきたが、明治天皇以降は立纓冠(りゅうえいのかん)が冕冠に代わって使用されている。

宝冠(女性天皇)

[編集]

女性天皇(女帝)の冠は宝冠と呼ばれた。『西宮記』に女帝は宝冠をかぶるとある[2]。

京都御所の東山御文庫に、1763年(宝暦13年)の即位の礼で使用された後桜町天皇の宝冠が御物として伝えられている。それによると、巾子がなく、金属製透かし彫りの天冠の部分のみである。巾子がないのは、女性は髻を結わないからと思われる。また天冠の上に冕板はなく、したがって冕板から垂れる旒もない。

旒がつかない理由は不明であるが、参考にした唐の衣服令に女帝の規定がないことや、古代の女帝の礼冠の意匠を継承した可能性、あるいは後述する童帝の場合と同様、冠の重量が重くなりすぎて身体に負担がかかるのを懸念した可能性が考えられる。

ほかに冕冠と異なるのは、冠前面に取り付けられた鳳凰である。また、両耳部と鳳凰の嘴からは草花をあしらったような飾りが垂下する。しかし、頭頂部には冕冠と同じ日形の飾りが立てられており、三足烏や雲の意匠も同じである。冠には、笄(こうがい)、夾形、小元結が附属する。

1888年(明治21年)に女性へ授与する勲章として制定された宝冠章はこれにちなんだもので、その正章中央には宝冠の図があしらわれている。

日形冠(幼少天皇)

[編集]

幼少天皇(童帝)の礼冠は日形冠と言い、冕冠とは区別される。『西宮記』に、「童帝着日形冠」とあり [2]、また『山槐記』治承4年(1180年)4月22日に、安徳天皇の即位の際のことを記して、「童帝御冠如天冠」とあり[47]、天冠系の冠であることがわかる[48]。

『土右記』の礼服御覧の記事に、童帝の冠の特徴を述べた記述がある。それによると、幼少天皇の冠の下の部分は成人天皇の冠と同じであるが、巾子はなく、頭頂には日形の飾りがあり、天冠部分は金や玉で飾り、12章すなわち12旒はなく、額に鳳形を立て、正面を向き羽を開くとある[29]。

巾子がないのは、幼少天皇は髻をまだ結っていないため、それを納める巾子が必要がないからである。冕冠のように旒がつかないのは、冠が重すぎて幼い身体に負担がかかるのを避けるためと思われる[48]。

中御門天皇の日形冠と光格天皇の日形冠が、東山御文庫に御物として伝えられている。形状は宝冠とほぼ同じで、巾子はなく、金属製の天冠だけである。天冠は小山形の立挙8個で鬘金を飾り、そこから茎が伸びその先端に玉を嵌入した花弁がつく。天冠の上部には鳳凰と日形の飾りがつく。

皇太子の冕冠

[編集]

『西宮記』に太子(皇太子)は九章冕冠をかぶるとある[2]。九章とは9旒の意味である。おそらく冕板の各面から垂下する旒の数が各9旒だったのであろう。

内蔵寮には、「皇太子礼冠図」なる絵図が伝来していた。この絵図は宝亀4年(773年)に立太子した山部親王(のちの桓武天皇)の礼冠(冕冠)を描いたものだという[49]。

『後伏見天皇日記』延慶元年(1308年)8月20日条によると、聖武天皇の冕冠を描いた「佐保朝廷礼冠図」の礼冠と、「皇太子礼冠図」の礼冠とはほぼ同様だが、少しだけ違っていたという。おそらく皇太子の冕冠にも日形の飾りはついていたが、旒の数は天皇と皇太子とで違いがあったからであろう。

冕冠(中国)

[編集]中国では、冕冠は周で用いられていたが、秦の始皇帝はこれを廃止し(絵ではしばしば冕冠をかぶるが、後世の憶測である)、前漢でも使用されなかった。後漢第二代皇帝の明帝が永平2年(59年)に文献に基づき再興して以降、各王朝が祭祀および重要な儀礼に使用した。ただし根拠になる文献の記載および、その古注には相互矛盾があり、各王朝でたびたび改正がおこなわれた。

中国の冕冠は、古代から明代まで基本的な形状はほとんど変わらない。その形状は、冠の上に延(冕板)と呼ばれる長方形の木板を乗せ、冕板前後の端には旒を垂らした。旒の数は身分により異なった。

冠側面から玉笄と呼ばれる簪を指し、底部には纓と呼ばれる組紐がつく。また冕板の中央には天河帯と呼ばれる赤帯がついた。

脚注

[編集]注釈

出典

- ^ “日越外交関係樹立40周年記念、福岡県・ハノイ市友好提携5周年記念、九州ベトナム友好協会設立5周年記念 特別展『大ベトナム展』”. 九州国立博物館. 2013年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月12日閲覧。

- ^ a b c d 近藤 1932, p. 499.

- ^ 増田 1988, p. 33.

- ^ 大野晋 1974, p. 230.

- ^ 国学院 1903, p. 1024.

- ^ 長坂 1929, p. 127.

- ^ 市島 1906a, p. 147.

- ^ 源 1617, § 冠帽類第161.

- ^ 近藤 2019, § 1.2(Kindle版、位置No.1004-1006/3563).

- ^ 黒川 1911, p. 152.

- ^ 近藤, § 1.2(Kindle版、位置No.1155-1156/3563).

- ^ 佐伯 1940, p. 236.

- ^ 續日本紀研究会 1979, p. 32.

- ^ 黒川 1911, p. 153.

- ^ 黒板 1932, § 古事談第一、p.16.

- ^ 市島 1906b, p. 749.

- ^ 物集 1917, p. 763.

- ^ 岸上 1891, p. 308.

- ^ 神宮司庁 編『古事類苑 第10冊』古事類苑刊行会、1928年、334頁。

- ^ a b c d 坂口, 太郎「鎌倉後期宮廷の密教儀礼と王家重宝 : 清浄光寺蔵「後醍醐天皇像」の背景」『日本史研究』第620号、2014年4月、1-29頁、doi:10.11501/13007361。

- ^ 米田, 雄介「礼服御冠残欠について―礼服御覧との関連において―」『正倉院年報』第17巻、宮内庁正倉院事務所、1995年3月。

- ^ 木村法光「御冠残欠ノ内 真珠類聚 北倉157」

- ^ 東京帝国大学文学部史料編纂所 1940, 「正倉院御物出納文書(7)」.

- ^ 東京帝国大学文学部史料編纂所 1940, 「正倉院御物出納文書(11)」.

- ^ 帝室博物館 1929, p. 51.

- ^ 近藤 2019, § 1.2(Kindle版、位置No.1213-1215/3563).

- ^ 東京帝国大学文学部史料編纂所 1940, 「正倉院御物出納文書(27)」.

- ^ 武田 & 津田 2016, p. 144.

- ^ a b c 竹内 1967, p. 256.

- ^ 近藤 2019, § 1.2(Kindle版、位置No.1217-1218/3563).

- ^ 列聖全集編纂会 1917, p. 293.

- ^ 近藤 2019, § 1.2(Kindle版、位置No.1016-1019/3563).

- ^ 武田 & 津田 2016, p. 192.

- ^ 近藤 2019, § 1.2(Kindle版、位置No.958-959/3563).

- ^ 武田 & 津田, p. 195.

- ^ a b 新潟県教育会 編『越後佐渡に於ける順徳天皇聖蹟誌』新潟県教育会、1942年、224-225頁。doi:10.11501/1138769。

- ^ 笹川 1935, p. 162.

- ^ 神宮司庁 1912, p. 1146.

- ^ 大野普 1968, p. 52.

- ^ 列聖全集編纂会 1917, pp. 293–294.

- ^ 遠山 2014, p. 35.

- ^ 黒田, 日出男『王の身体 王の肖像』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2009年2月10日、334頁。ISBN 978-4-480-09200-7。

- ^ 武田, 佐知子「異形の聖徳太子」『歴史評論』第493号、歴史科学協議会、1991年5月、23-30頁。

- ^

“卷25” (中国語), 晉書, ウィキソースより閲覧。

“卷25” (中国語), 晉書, ウィキソースより閲覧。

- ^ 小林, 聰「漢六朝時代における禮制と官制の關係に關する一考察:禮制秩序の中における三公の位置づけを中心に」『東洋史研究』第60巻第4号、東洋史研究會、2002年3月31日、733-764頁、doi:10.14989/155405。

- ^ 近藤, § 1.2(Kindle版、位置No.1218/3563).

- ^ 笹川, 種郎 編『史料大成 第21 山槐記 : 一名貴嶺記・達幸記. 第1-3』内外書籍、1935年、79頁。doi:10.11501/1229276。

- ^ a b 後藤 1942, p. 337.

- ^ 近藤 2019, § 1.2(Kindle版、位置No.1029-1031/3563).

参考文献

[編集]- 源, 順『倭名類聚鈔 20巻』那波道圓、1617年。

- 岸上, 操 編『少年必読日本文庫』 第6編、博文館、1891年。doi:10.11501/992430。

- 国学院 編『国史論纂』大日本図書、1903年6月。

- 市島, 謙吉 編『新井白石全集』 4巻、国書刊行会、1906年。

- 市島, 謙吉 編『新井白石全集』 5巻、国書刊行会、1906年。

- 黒川, 真頼『黒川真頼全集』 5巻、国書刊行会、1911年。

- 神宮司庁 編『古事類苑 第29冊』古事類苑刊行会、1912年。

- 物集, 高見『広文庫』 5巻、広文庫刊行会、1917年。

- 列聖全集編纂会 編『列聖全集 宸記集』 上巻、列聖全集編纂会、1917年。doi:10.11501/1914777。

- 塙保, 己一 編『続群書類従 第10輯ノ下 公事部 再販』続群書類従完成会、1926年。doi:10.11501/936501。

- 国史講習会 編『御即位礼と大嘗祭講話』雄山閣、1928年。

- 帝室博物館 編『正倉院御物図録 第3輯』帝室博物館、1929年。doi:10.11501/8798670。

- 長坂, 金雄 編『日本風俗史講座』 1巻、雄山閣、1929年。doi:10.11501/1870079。

- 黒板, 勝美 編『国史大系』 18巻(改訂増補)、国史大系刊行会、1932年。

- 近藤, 瓶城 編『史籍集覧 編外 (西宮記)』近藤出版部、1932年。doi:10.11501/1071721。

- 笹川, 種郎 編『史料大成』 24巻、内外書籍、1935年。doi:10.11501/1236603。

- 東京帝国大学文学部史料編纂所 編『大日本古文書 卷之二十五(補遺二)』東京帝国大学、1940年。doi:10.11501/1909266。

- 佐伯, 有義 編『六国史』 3巻、朝日新聞社、1940年。doi:10.11501/1919014。

- 後藤, 守一『日本古代文化研究』河出書房、1942年。doi:10.11501/1041662。

- 倉田, 三郎等 編『造形教育大辞典』 1巻、不昧堂書店、1954年。

- 竹内, 理三 編『續史料大成 増補』 18巻、臨川書店、1967年8月。doi:10.11501/2529857。ISBN 4-653-00464-1。

- 大野普、大久保正 編『本居宣長全集』 1巻、筑摩書房、1968年。

- 大野普、大久保正 編『本居宣長全集』 12巻、筑摩書房、1974年。

- 續日本紀研究会(編)「續日本紀研究」第205号、續日本紀研究会、1979年10月。

- 増田, 美子「古代における装いの意味 頭装具について」『衣生活』31(6)(279)、衣生活研究会、1988年11月。

- 松平, 乘昌『図説宮中柳営の秘宝』河出書房新社、2006年6月21日。ISBN 978-4309760810。

- 遠山, 元浩「清浄光寺蔵「後醍醐天皇像」関連史料の一考察」『駒沢女子大学研究紀要』第21号、2014年、27–44頁、doi:10.18998/00001184。

- 武田, 佐知子、津田, 大輔『礼服―天皇即位儀礼や元旦の儀の花の装い―』大阪大学出版会、2016年8月20日。ISBN 978-4872595512。

- 近藤, 好和『天皇の装束-即位式、日常生活、退位後』中央公論社、2019年3月16日。ISBN 978-4121025364。

- 京都国立博物館 編『御即位記念 特別展 皇室の名宝』読売新聞社、2020年10月。