平野神社

| 平野神社 | |

|---|---|

奥に本殿(重要文化財) 手前に中門(京都府登録文化財) | |

| 所在地 | 京都府京都市北区平野宮本町1 |

| 位置 | 北緯35度1分57.39秒 東経135度43分55.00秒 / 北緯35.0326083度 東経135.7319444度座標: 北緯35度1分57.39秒 東経135度43分55.00秒 / 北緯35.0326083度 東経135.7319444度 |

| 主祭神 |

今木皇大神 久度大神 古開大神 比売大神 |

| 社格等 |

式内社(名神大4社) 二十二社(上七社) 旧官幣大社 別表神社 |

| 創建 |

(推定)平安京遷都から延暦年間 (794年 - 806年) (創祀は奈良時代以前) |

| 本殿の様式 | 比翼春日造(平野造)2棟 |

| 札所等 | 神仏霊場巡拝の道第94番(京都第14番) |

| 例祭 | 4月2日(平野祭) |

| 主な神事 | 桜祭(4月10日) |

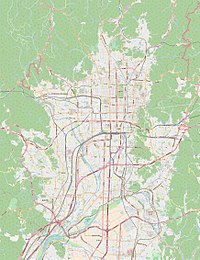

| 地図 | |

平野神社(ひらのじんじゃ)は、京都市北区平野宮本町にある神社。式内社(名神大社)で、二十二社(上七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。神紋は「桜」。

概要

[編集]京都市北部、平安京大内裏(平安宮)から北方の平野の地に鎮座する神社である。平安京遷都頃まで創建が遡るとされる神社で、近年の研究によると、元々は桓武天皇生母の高野新笠の祖神(桓武天皇外戚神)として平城京に祀られた神祠であったが、それが平安京遷都に伴って大内裏近くに移し祀られたことに始まると推測されている[1]。古代には皇太子守護の性格を持ち[1]、平安時代には例祭「平野祭」において皇太子自らにより奉幣が行われた。また、多くの臣籍降下氏族から氏神として歴史的に崇敬された神社としても知られる。

現在の本殿は4殿2棟からなり、いずれも「平野造」とも称される独特の形式の造りで、重要文化財に指定されている。そのほかに拝殿・中門・南門・摂社縣神社は、京都府から文化財指定・登録を受けている。境内は桜の名所として知られ、夜桜の様子は「平野の夜桜」と称されることで知られる。

祭神

[編集]現在の祭神は次の4柱[2]。一番北の第一殿から順に1殿1柱ずつ祀られている[2]。

- 第一殿:今木皇大神(いまきのすめおおかみ、今木神) - 主神。

- 第二殿:久度大神(くどのおおかみ、久度神)

- 第三殿:古開大神(ふるあきのおおかみ、古開神)

- 第四殿:比売大神(ひめのおおかみ、比売神/比咩神)

平野神社の祭神について、『延喜式』神名帳では「平野祭神四社」として、4座から成る旨が記載されている。国史によれば、それら4座の神々は今木神・久度神・古開神(古関神)・比売神という独特な神々である。これらのうち今木神が主神になる[3]。『貞観式』(『本朝月令』所引)[原 1]によれば、平野社の祭神は当初は今木神・久度神・古開神の3神であったが、のちに相殿に比売神が加えられ4神になったという[4][5]。「平野神」の呼称自体は、元々は主神の今木神のみを指す意味であったが、のちに祭神4神の総称としての使用にも変化している[5]。

祭神は、古代には皇太子守護の性格を持ったほか[1]、源氏・平氏・高階氏・大江氏のほか中原氏・清原氏・菅原氏・秋篠氏らから氏神として崇敬されており、「八姓の祖神」と称されたという[6]。

祭神の元々の神格・由来に関しては古来諸説があり、大別すると桓武天皇生母の高野新笠の祖神とする説、竈神とする説、今木・久度・古開・比売神をそれぞれ源氏・平氏・高階氏・大江氏の祖神とする説がある[7](詳細は考証節を参照)。

歴史

[編集]創建

[編集]

祭神のうち主神の今木神は、元々は高野新笠(桓武天皇生母)の祖神として大和国において祀られた神と見られ、延暦元年(782年)[原 2]時点では平城京の田村後宮[注 1]で祀られていたことが知られる。桓武天皇による平安京遷都に伴って、この今木神が大内裏近くに移し祀られたのが平野神社の創建になるとされる[8][7][8](その他の各神の経緯については考証節を参照)。

平野神社の創建について、『一代要記』では延暦13年(794年)、『諸神記』では延暦4年(785年)、『江家次第』では延暦年中、『本朝月令』では延暦年中、『伊呂波字類抄』では延暦年中と記載する[4][9][5]。公式の文献としては、貞観14年(872年)の太政官符[原 3]では延暦年中の創建の記載が、次いで延暦20年(801年)の官符[原 4]では平野祭の記載があり、やはり延暦頃の鎮座が確認される[4][7]。いずれにしても、一般的には、平安京遷都から遠くない時期に創建されたものと考えられている[7][10][11]。

概史

[編集]国史では、田村後宮の今木神が延暦元年(782年)[原 2]に従四位上の神階を奉叙された記事が初見で、平安京遷都以後各神への神階奉叙の記事が散見される[5]。神階は830年代から急速に上昇し[12]、最終的な神階として貞観5年(863年)に久度・古開神は正三位、比売神は従四位上に昇り、貞観6年(864年)に今木神は正一位の極位に達した[5]。以上の記事のうちでは、平野社を「平野神宮」とする表現[原 5]も見られる[2]。また『新抄格勅符抄』大同元年(806年)牒[原 6]には「平野 十戸山城国」として、同年における神封の存在が記されている[13]。

延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳では、山城国葛野郡に「平野祭神四社 並名神大 月次新嘗」として、名神大社に列するとともに月次祭・新嘗祭で幣帛に預かった旨が記載されている[5]。『二十二社註式』によれば、平安時代中期には二十二社の1つとして上七社の5番目に列している[9]。この時期には、平野神社の例祭である平野祭では皇太子からの奉幣を受けるという特別な位置づけに置かれたほか、臨時祭に際しても勅祭に預かっていた[5]。

平野神社は古くは平氏・源氏・高階氏・清原氏・中原氏・大江氏・菅原氏・秋篠氏といった臣籍降下氏族・土師氏系氏族から氏神として崇敬され[5]、平氏とは特に強い結びつきにあったという[6]。その後天元4年(981年)[原 7]には円融天皇の行幸があり、以後も天皇の行幸が度々行われた[5]。なおこの円融天皇行幸の記事によると、平野社の神宮寺としては「施無畏寺」があったという[5]。

中世以降は荒廃したが[13]、近世に入り寛永年間(1624年 - 1644年)には西洞院時慶によって再興が図られ、現在の本殿が造営された[5]。近世の社領は100石であった[5]。

明治維新後、1871年(明治4年)5月に近代社格制度において官幣大社に列した[7]。太平洋戦争後の1948年(昭和23年)に神社本庁の別表神社に加列されている。

神階

[編集]| 年 | 今木神 | 久度神 | 古開神 | 合殿比咩神 |

|---|---|---|---|---|

| 782年 | 従四位上 | |||

| 836年 | 従四位上 →正四位上 |

従五位下 →従五位上 |

従五位下 →従五位上 |

|

| 848年 | 従三位 | 従五位上 →正五位下 |

従五位上 →正五位下 |

無位 →従五位下 |

| 851年 | 正三位 →従二位 |

正五位上 →従四位下 |

正五位上 →従四位下 |

正五位下 |

| 859年 | 正二位 | 従四位下 →従四位上 |

従四位下 →従四位上 |

正五位下 →正五位上 |

| 正二位 →従一位 |

従四位上 →従三位 |

従四位上 →従三位 |

正五位下ママ →従四位下 | |

| 863年 | 従三位 →正三位 |

従三位 →正三位 |

従四位下 →従四位上 | |

| 864年 | 従一位 →正一位 |

- 今木神

- 久度神・古開神

- 合殿比咩神

- その他

社殿造営

[編集]現在の本殿は「比翼春日造」とも「平野造」とも称される独特の形式であるが、この形式は寛永年間(1624年-1644年)の再建以来になる。文書・絵図から推定されるかつての形式は次の通り[15]。

| 時期 | 本殿 | 中門 |

|---|---|---|

| 平安時代末期 - 鎌倉時代初期 |

第一・第二殿連結 第三・第四殿連結 (2殿ずつ2棟) |

2棟 |

| - 慶長6年(1601年) | 第一・第二・第三・第四殿独立 (4棟) |

不明 |

| 慶長6年(1601年) - 寛永5年(1628年) |

第一・第二殿連結 第三・第四殿は独立 (3棟) |

3棟 |

| 寛永5年(1628年) - 現在 |

第一・第二殿連結 第三・第四殿連結 (2殿ずつ2棟) |

1棟 |

境内

[編集]- 本殿 - 4殿2棟からなり、江戸時代前期の寛永年間(1624年 - 1644年)の西洞院時慶による再建である。うち第一・第二殿は寛永3年(1626年)の造営で、第三・第四殿は寛永9年(1632年)の造営。春日造檜皮葺の4殿はいずれも東面し、それぞれ今木神(第一殿)、久度神(第二殿)、古開神(第三殿)、比売神(第四殿)が祀られている。第一殿と第二殿、第三殿と第四殿はそれぞれ空殿を挟んで連結する形式を採っており、この平野神社独特の形式は「比翼春日造(ひよくかすがづくり)」、または社名から「平野造(ひらのづくり)」と称される[10][11][5][6][15][9]。

- 本殿第一・第二殿(重要文化財) - 寛永3年(1626年)建立。

- 本殿第三・第四殿(重要文化財) - 寛永9年(1632年)建立。

- 祝詞舎

- 廻廊

- 中門(京都府登録有形文化財) - 社記によると承応2年(1653年)頃の造営で、1937年(昭和12年)に改造を受けている。桁行四間・梁行一間、唐破風造で、屋根は檜皮葺。唐薬医門の後方に後世の改造で柱間三間分が追加された形式になる。この中門の左右には廻廊が接続している。

- 拝殿(京都府指定有形文化財) - 中門前に建てられている。社記によると江戸時代前期の慶安3年(1650年)に東福門院(徳川和子)によって寄進されたものといい、釘を使用しない「接木の拝殿」の呼称で知られる[7]。桁行二間・梁行一間、入母屋造で、屋根は檜皮葺。四方を吹き放す舞殿形式である。拝殿内部に飾られた「三十六歌仙絵」は、平松時量の寄進で、寛文年間(1661年 - 1672年)関白近衛基煕の書、海北友雪の画である。この拝殿は京都府指定文化財に指定されている[6][10][11][2]。2018年(平成30年)には台風第21号で全ての柱が折れて倒壊する被害に遭っている[16][17]。2021年(令和3年)9月に修復が完了した[18]。

- 表門

- 社務所

- 桜苑 - 花山天皇が寛和元年(985年)に手植えして以来の桜の名所とされ、江戸時代には「平野の夜桜」として知られた[7]。現在も春には桜祭が行われる。

- 南門(京都府指定有形文化財) - 社記によると慶安4年(1651年)に御所の旧門を下賜されたものという。同年の移築由緒を有する門としては仁和寺本坊表門が知られるが、同門と由来が同じとすると、平野神社南門も元は元和5年(1619年)頃に内裏の女御御里御殿の門として建てられたと推測される。形式は薬医門、切妻造で、屋根は桟瓦葺。太い木割の雄大な意匠である。この門は古くは現在の大鳥居の位置(境内東側)にあったが、1943年(昭和18年)に南門として移築された[10][11][2]。

-

境内

左奥に本殿、右に拝殿。2014年時点。 -

拝殿(京都府指定文化財)

「接木の拝殿」として知られる(2014年、修復前)。 -

南門(京都府指定文化財)

-

魁桜

-

東神門

摂末社

[編集]摂社

[編集]

- 縣神社(あがたじんじゃ、県神社。京都府登録有形文化財)

末社

[編集]- 八幡神社

- 4社併祀社

- 春日神社

- 住吉神社

- 蛭子神社

- 鈿女神社

- 出世導引稲荷神社

- 猿田彦神社

-

八幡社

-

春日社・住吉社・蛭子社・鈿女社

-

出世導引稲荷神社

-

猿田彦神社

祭事

[編集]年間祭事

[編集]- 歳旦祭 (1月1日)[19]

- 節分 (2月上旬)

- 紀元祭 (2月11日)

- 祈年祭 (2月17日)

- 例大祭 (4月2日)

- 桜祭神幸祭 (4月10日)

- 天長祭 (2月23日)

- 大祓 (6月30日)

- 御鎮座記念祭 (9月14日) - 平野神の鎮座伝承日。

- 文化祭 (11月3日)

- 新穀感謝祭(新嘗祭) (11月23日)

- 大祓・除夜祭 (12月31日)

平野祭

[編集]

平野神社の例祭は、古来「平野祭(ひらののまつり[20])」として知られる。祭は古くは1年に2度、4月と11月の上の申日に行われたといい[20]、『延喜式』[原 15]では小祀とする[20]。祭は皇太子が奉幣する決まりであり[5]、皇太子が諸親王・諸王を率いて参詣して祝詞を奏上、次いで特に久度神・古開神の前に山・海の幸を献じて朝野の守護を祈願したという[20]。その様子は『江家次第』に詳述されている[9]。現在では11月の祭は廃れ、例祭は4月2日の年1回のみ行われている[20]。

また寛和元年(985年)4月10日[原 16]には初めて臨時祭が行われたが[9]、この臨時祭も勅祭であった[5]。この祭は現在「桜祭」として伝わっており、平野社の桜にまつわる花山天皇陵の参詣と神幸祭を行う[21][9]。

文化財

[編集]重要文化財

[編集]京都府指定有形文化財

[編集]京都府登録有形文化財

[編集]考証

[編集]

前述のように平野社の祭神に関しては古来諸説があり、高野新笠(桓武天皇生母)の祖神とする説、竈神とする説、今木・久度・古開・比売神をそれぞれ源氏・平氏・高階氏・大江氏の祖神とする説等がある[7]。今日の文献では、特に1番目の高野新笠の父方・母方の両祖神(桓武天皇の外戚神)とする説が多く取り上げられる[24][6][5][13][9][7][1]。歴史的な経緯を考えると、3番目の氏神説は、後世に下ってから比定されたものになる[9]。個々の神々に関する考証は次の通り。

- 今木神

- 4柱のうちの主神。国史での初見は延暦元年(782年)[原 2]で、当時は平城京の田村後宮(田村第)にあった。平野社の祭神としての初見は承和3年(836年)[原 8]。

- この今木神は、上記のように延暦元年当時は平城京にあったが、それ以前の出自については諸説がある。特に知られるのは、神名の「今木」とは「今来」すなわち新しく来た渡来人の意味であるとして、大和国高市郡(今来郡)において渡来人により祀られた渡来神であったとする説である[5]。この田村後宮における祭祀者は高野新笠と山部親王(桓武天皇)と見られ、高野新笠の父の和乙継の出自である渡来系氏族の和氏(やまとうじ)の祖神として祀られた渡来神といわれる[25][5][9]。

- 『続日本紀』[原 17]では和氏の出自を百済武寧王の子の純陀太子と記すことから、今木神を特に百済系の渡来神とする説もある[9]。また平安時代末期の『袋草紙』の歌では、

| 「 | 白壁の みこのみおやの おほちこそ 平野の神の ひひこなりけれ (白壁王(光仁天皇)の皇子(桓武天皇)の御母(高野新笠)の祖父(和某)は平野神の曾孫である) |

」 |

—『袋草紙』 | ||

- と歌われることとも関連づけられる[5]。この今木神が平野に祀られるに至った背景としては、『愛宕郡某郷計帳』に見える平野居住の渡来人との関係の指摘がある[5]。

- なお、上代仮名遣いでは今木の「木」は乙類、今来の「来」は甲類に属するため同義にはならないが、『延喜式』祝詞[原 18]には「今木」から移し祀られたという記載があるため、元々「今来」だった音韻が奈良時代・平安時代頃には乱れて「今木」と書かれるようになったものと解釈される[25]。また、今日の諸文献では今木神を渡来神と見る説が多く挙げられるが、平野神社側ではこの説には否定的な見解を示している[2]。

- 久度神

- 国史での初見は延暦2年(783年)で、「平群郡久度神」とある[9]。平野社の祭神としての初見は承和3年(836年)[原 8]。

- この久度神は、神名の「くど(竈、かまど)」に見えるように竈の神であるといわれ[26][6]、『延喜式』[原 19]に見える「竈神」はこの神を指すと見る説もある[5]。高野新笠の母方の土師氏(はじうじ、のち大枝氏/大江氏)によって祀られた祖神とする説、東アジアに見られる「竈王神」と見て渡来神とする説もある[5][9][7]。この久度神は、元々は『延喜式』神名帳に大和国平群郡の式内社として記載されている久度神社(奈良県北葛城郡王寺町、北緯34度35分58.41秒 東経135度41分54.68秒)の祭神とされる[26][7]。

- なお、『延喜式』祝詞[原 18][原 20]では今木神と久度・古開神は別祝詞になっていることから、両神は今木神に次いで祀られたと見られている[7]。

- 古開神(古関神)

- 諸史料では「古開神」・「古関神(古閞神/古關神)」[原 20]と見えるが、いずれが正しいかは不詳。現在の平野神社では「古開」の字を採用する。国史での初見は承和3年(836年)[原 8]。

- この古開神は平野社関係記事にしか見えない神である[9]。文献では「久度・古開」と一対として扱われていることから、渡来神であり久度神とともに久度神社に祀られたとする説や、久度神と元は同一であったとする説がある[9][7]。

- 比売神(比咩神)

- 承和3年(836年)の今木・久度・古開神の神階昇叙の記事では見えず、初見は嘉祥元年(848年)まで下る[原 9][9]。史料には「合殿比咩神」と見える。承和10年(843年)[原 14]記事では梅宮大社の酒解子神(梅宮4柱の末神)とともに名神に預かった神として「平野社一前」と見えるが、これが平野社末神の比売神であって承和3年から10年の間に合祀されたと推測する説がある[9]。

- この比売神に関しては、高野新笠の母方の祖神を祀ったとする説や、高野新笠を指すとする説がある[9][7]。

以上のように、今木神・久度神・古開神はいずれも渡来系の信仰に淵源を持つと考えられているが、平安時代中頃には「皇大御神」「皇御神」とも呼称され皇室の守護神として信仰された[24]。また11世紀末頃から平野神を八姓の祖神とする信仰も見られるようになり、『二十二社註式』には、

- 第一 今木神 - 日本武尊。源氏氏神。

- 第二 久度神 - 仲哀天皇。平家氏神。

- 第三 古開神 - 仁徳天皇。高階氏神。

- 第四 相殿比売神 - 天照大神。大江氏神。

- 県神 - 穂日命。中原・清原・菅原・秋篠氏神。

と記されている[27]。これらのうち中原氏自体の成立が仁寿元年(851年)であるため、伝承はそれ以降の成立になる。加えて『延喜式』で平野祭参加氏族として挙げられていたはずの和氏が含まれていないことから、和氏没落後の11世紀頃の概念とされる[27]。以上のうち源氏・平氏・高階氏・中原氏は皇別であることに、大江氏・菅原氏・秋篠氏は高野新笠母方の土師氏系であることに由来すると見られている[27]。

前後の札所

[編集]現地情報

[編集]所在地

交通アクセス

- バス:京都市営バスで「衣笠校前」バス停下車 (下車後北へ徒歩3分)

- 急行バスの場合は「衣笠校前」を通過するため、「わら天神前」で下車 (下車後南へ徒歩4分)

- 鉄道:京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅下車 (北へ徒歩6分)

周辺

脚注

[編集]注釈

- ^ 「田村後宮」とは、平城京にあった田村第を指すと推定される。この田村第は、左京四条二坊十一坪付近(北緯34度40分50.57秒 東経135度48分16.48秒 / 北緯34.6807139度 東経135.8045778度)の所在とされる (平野神社史 & 1993年, p. 8)。

原典

- ^ 『本朝月令』 4月上申平野祭事(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c d 『続日本紀』延暦元年(782年)11月丁酉(19日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『類聚三代格』1 神社事 貞観14年(872年)12月15日官符(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『類聚三代格』1 科祓事 延暦20年(801年)5月14日官符(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c d 『日本文徳天皇実録』仁寿元年(851年)10月乙卯(17日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『新抄格勅符抄』10 神事諸家封戸 大同元年(806年)牒。

- ^ 『日本紀略』天元4年(981年)2月20日条。

- ^ a b c d e 『続日本後紀』承和3年(836年)11月庚午(5日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c d 『続日本後紀』嘉祥元年(848年)7月壬午(25日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c 『日本三代実録』貞観元年(859年)正月27日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c 『日本三代実録』貞観元年(859年)7月14日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本三代実録』貞観6年(864年)7月10日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『日本三代実録』貞観5年(863年)5月2日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『続日本後紀』承和10年(843年)10月壬申(17日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『延喜式』1 四時祭上 大中小祀条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本紀略』寛和元年(985年)4月10日条。

- ^ 『続日本紀』延暦8年(789年)12月乙未(28日)条。

- ^ a b 『延喜式』8 祝詞 平野祭条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『延喜式』16 陰陽 竈神祭条に「平野竈神」、『延喜式』30 大蔵 忌火条・31 宮内 中宮御贖条に「平野御竃神」(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『延喜式』8 祝詞 久度古関条(神道・神社史料集成参照、『延喜式 第2』(日本古典全集刊行会、1929年)10-11コマ参照)。

出典

- ^ a b c d 平野神社(古代史) & 2006年.

- ^ a b c d e f g 神社由緒書。

- ^ 平野神社史 & 1993年, p. 19.

- ^ a b c 平野神社史 & 1993年, p. 18.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 平野神社(平凡社) & 1979年.

- ^ a b c d e f g h 平野祭神四社(式内社) & 1979年.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 平野神社(国史) & 1990年.

- ^ a b 平野神社史 & 1993年, p. 8.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 平野神社(神々) & 1986年.

- ^ a b c d e f g 京都の文化財 第32集 & 2014年, pp. 1–5.

- ^ a b c d e f g みんなの文化財 No.32 & 2014年, pp. 4–5.

- ^ 平野神社史 & 1993年, p. 28.

- ^ a b c 平野神社(角川) & 1982年.

- ^ 神道・神社史料集成.

- ^ a b c 建部恭宣 & 1979年.

- ^ “平野神社の拝殿倒壊 京都府指定文化財、柱全て折れる”. 京都新聞. (2018年9月4日) 2018年9月6日閲覧。

- ^ “西本願寺で土塀倒壊 平野神社全壊、桜の木も”. 産経新聞. (2018年9月6日) 2018年9月6日閲覧。

- ^ 平野神社ホームページ 台風21号の被害による復興のご支援につきまして

- ^ 年間祭事の記載は祭典の紹介(旧公式サイト)による。

- ^ a b c d e 平野祭(国史) & 1990年.

- ^ 祭典の紹介(旧公式サイト)。

- ^ 平野神社本殿(第一殿・第二殿) - 国指定文化財等データベース(文化庁)

平野神社本殿(第三殿・第四殿) - 国指定文化財等データベース(文化庁) - ^ 平野神社本殿(京都府生涯学習・スポーツ情報)。

- ^ a b 平野神社史 & 1993年, p. 22.

- ^ a b 平野神社史 & 1993年, p. 20.

- ^ a b 平野神社史 & 1993年, p. 21.

- ^ a b c 平野神社史 & 1993年, p. 38-42.

参考文献・サイト

[編集]- 神社由緒書「平野神社御由緒」

- 境内説明板

書籍

- 平野神社発行

- 上田正昭監修 編『平野神社史』平野神社社務所、1993年。

- 地方自治体発行

- 上田正昭「[http://www.pref.kyoto.jp/jinken/documents/1271054342498.pdf 平野神社 (PDF)]」『人権 ゆかりの地をたずねて2』京都人権啓発推進会議、1996年、14-15頁。 - リンクは京都府ホームページ。

- 「平野神社」『京都の文化財 第32集』京都府教育委員会、2014年、1-5頁。

- 表紙-p. 10参照(リンクは京都府教育委員会)。

- 「平野神社」『守り育てようみんなの文化財 No.32]』京都府教育委員会、2014年、4-5頁。 - リンクは京都府教育委員会。

- 事典類

- 「平野神社」『日本歴史地名大系 27 京都市の地名』平凡社、1979年。ISBN 4582490271。

- 「平野神社」『角川日本地名大辞典 26-1 京都府』角川書店、1982年。ISBN 4040012615。

- 『国史大辞典 第11巻』吉川弘文館、1990年。ISBN 4642005110。

- 鈴木義一 「平野神社」、吉田敦彦 「平野神」、柴田実 「平野祭」。

- 堀越光信「平野神社」『日本古代史大辞典』大和書房、2006年。ISBN 4479840656。

- その他文献

- 建部恭宣「平野神社比翼春日造について(連結社殿の研究-その1)」『日本建築学会近畿支部研究報告集』第19巻、社団法人日本建築学会、1979年6月1日、489-492頁、NAID 110007529115。

- 笠井倭人 著「平野祭神四社」、式内社研究会 編『式内社調査報告 第1巻』皇學館大学出版部、1979年。

- 源城政好 著「平野神社」、谷川健一 編『日本の神々 -神社と聖地- 5 山城・近江』白水社、1986年。ISBN 4560022151。

サイト

- “平野祭神四社(山城国葛野郡)”. 國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」. 2014年6月10日閲覧。

関連文献

[編集]- 『古事類苑』 神宮司庁編、平野神社項。

- 『古事類苑 第8冊』(国立国会図書館デジタルコレクション)710-734コマ参照。

- 安津素彦・梅田義彦編集兼監修者『神道辞典』神社新報社、1968年、50-51頁

- 白井永二・土岐昌訓編集『神社辞典』東京堂出版、1979年、294-295頁

- 菅田正昭『日本の神社を知る「事典」』日本文芸社、1989年、113頁

- 上山春平ほか『日本「神社」総覧』新人物往来社、1992年、166-167頁

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]