弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

| 音楽・音声外部リンク | |

|---|---|

| 舞踏組曲(全曲を試聴) | |

|

|

Play

Play弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽(げんがっきとだがっきとチェレスタのためのおんがく)Sz. 106, BB 114 は、ハンガリーの作曲家バルトーク・ベーラの代表作のひとつ。一般的に『弦チェレ』と略される。

- 原語曲名:Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta(ドイツ語) Music for Strings, Percussion and Celesta[2](英語)

- 演奏時間:28分から30分程度

- なお、バルトークの他の作品同様、総譜には厳密な演奏時間指定(楽譜の練習記号単位で)がされており「第1楽章:約6分30秒、第2楽章:約6分55秒、第3楽章:約6分35秒、第4楽章:約5分40秒、全曲:約25分40秒。」となっている。

- 作曲時期:1936年の夏。総譜のバルトーク自身の書き込みによれば、同年9月7日にブダペストで完成。

- 初演:1937年1月21日にバーゼルにてパウル・ザッハー指揮の(旧)バーゼル室内管弦楽団による。

概説

[編集]1926年にバーゼル室内管弦楽団を結成して活動していた指揮者パウル・ザッハーは、1934年に世界的製薬会社エフ・ホフマン・ラ・ロシュのオーナー未亡人と結婚したことにより巨万の富を相続した。彼はそれ以降製薬会社の業績立て直しにも貢献しつつ、音楽家としても同時代の作曲家たちへのおよそ200作品もの委嘱、バーゼル・スコラ・カントルムやパウル・ザッハー財団の創設など、その財力を音楽界のために惜しみなく費やした人物として知られている。バルトークとも1929年4月にジュネーブで行われた国際現代音楽協会で出会って以来[3]の交友があった。

1936年6月23日、ザッハーは当時夏季休暇でスイスのブラウンヴァルトに滞在していたバルトークに、翌年1月21日に行う予定のバーゼル室内管弦楽団・創立10周年演奏会のために新作[4]を書いてもらえないだろうかと手紙を送った。バルトークはすぐさま承諾する返事を送り、しかも『弦楽器と打楽器のための(つまり弦楽器に加えてピアノ・チェレスタ・ハープ・シロフォン・その他の打楽器のための)作品を書く』と、具体的な楽器構成についても言及している。

委嘱から完成まで実質2か月弱とかなりの速筆で書かれた。当時演奏家としての活動や民族音楽研究[5]などで多忙だったバルトークが何故この規模の曲をそれだけ順調に完成させられたのかについては、草稿などの研究やザッハーへの返事にほぼ完成稿と同様の楽器編成で語っている点などから、既に書き始められていた弦楽合奏のアイディアに、ザッハーの依頼を受けて打楽器や鍵盤楽器を加えて書いたことで可能になったものだと考えられている[6]。

当初『Musik für Saiteninstrumente(弦楽器のための音楽)』と題されたこの作品[7]の世界初演は予定通り、1937年1月21日にザッハーが指揮するバーゼル室内管弦楽団によりバーゼルで行われた。ザッハーは前年11月末からリハーサルを開始するという熱の入れようで、直前リハーサルから立ち会ったバルトークは予想以上に彼らの準備が進んでいたことに喜び、夫人へ「指揮者もオーケストラも、僕との練習に大変な情熱と献身を示してくれていて、皆この作品に熱狂している(僕もだ!)」と手紙に書くほどだった。そして初演は成功し、第4楽章がアンコールされ、批評家たちもバルトークの代表作の一つとして高く評価した[6]。なお、日本初演は1939年5月10日にヨーゼフ・ローゼンシュトック指揮の新交響楽団により行われた。

総譜は同年にオーストリア・ウィーンのウニヴェルザール出版社より出版され、タイトルの上には「この曲をバーゼル室内管弦楽団とパウル・ザッハー氏に捧ぐ」と記されている。

特徴

[編集]その題名が示すように、弦楽器(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ハープ)、打楽器(木琴、スネア付きドラム、スネア無しドラム、シンバル、タムタム、バスドラム、ティンパニ、チェレスタ)、そしてピアノを用いる。

几帳面なバルトークの性格を反映して、総譜上には楽器の配置位置が明確に指定されている。それによれば弦楽器群は弦楽5部を2つに分けて指揮者の左右に対向配置し、中央にその他の楽器が配置されるように指示されている。

チェレスタが楽器編成に入っている(しかも、使用頻度の高いピアノを差し置いて、他の打楽器とは別に題名に登場している)理由としては、バルトークが民族音楽の研究に没頭していたときに接したインドネシアのバリ・ガムランによるものだという説が最有力である。確かにこの作品で頻用されるチェレスタのグリッサンドは、インドネシアの雰囲気をかもし出してはいる。ただし、この時代にはミュステル社の鍵盤アクションに不備の多いチェレスタしか存在しておらず、初演当時のソロパートの演奏はかなり困難であったことが想像される。

楽曲構成

[編集]曲は緩―急―緩―急の4楽章形式。第1楽章冒頭の主題が変形され、循環主題として各楽章に用いられる。なお各楽章の調、構造についてはバルトーク本人の指示に従って、ウニフェルザル社が総譜に掲載していた「楽曲分析」に従った。

第1楽章 Andante tranquillo

[編集]イ調。変拍子の主題に基づく変則的なフーガ。静穏な中に高い緊張を感じさせる。

弱音器つきのヴィオラの半音階的な主題から始まる。(譜例1)

譜例1

続いて5、13、27小節目に完全5度ずつ上で主題が登場する。また、8、16小節目に完全5度下(変則的なのはここで、通常のフーガならまず主調の完全4度下である)に主題が登場し、弦楽器群は次第に音域を扇のように広げていく。34小節目にティンパニが登場。55から56小節目に基音から一番遠い関係(増四度)になる変ホ音のクライマクスを迎えた後は主題の転回形を基にだんだん鎮まって行き、88小節で開始と同じイ音で静かに閉じる。以上に登場する8、13、21、34、55といった数字はフィボナッチ数列に現れる[8][9]。

第2楽章 Allegro

[編集]ハ(長)調。2つの主題を持つソナタ形式。第1楽章と雰囲気は対照的で明るく動きのある楽章。特に弦楽器の対向配置を生かしたステレオ効果の掛け合いが特徴。ときにピアノや弦楽器(バルトーク・ピッツィカート)も打楽器的に用いられる。

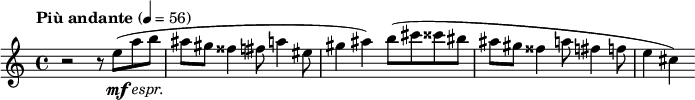

まず第1楽章フーガ主題の要素から導き出されているものの、明るい印象を与える第1主題(譜例2)がハ調で提示される。

譜例2

推移主題を経て第2主題(譜例3)はト調で提示される。

譜例3

展開部では第1主題の要素を展開した後に第4楽章の第1主題を示唆する主題が挟まれ、第1主題を変奏した主題によるフガートを経由して再現部に入る。再現部は全体的に圧縮されているが、第2主題がハ調になるなど古典的ソナタ形式の約束を踏まえている。

第3楽章 Adagio

[編集]嬰へ調。作曲者の静穏な楽章の一つの典型である「夜の歌」の好例。

A(譜例4)-B(譜例5)-C-B-Aの5部分に分かれたアーチ形式(作曲者自身は「ブリッジ構造」と呼んだ)。各部の経過に第1楽章の主題が断片的に配置され、効果的に用いられる。

譜例4

譜例5

特にAの部分のティンパニのグリッサンドや木琴の拍子木のような即興的な音形が印象的で、全体的にはいささか不気味な雰囲気も感じさせる。

第4楽章 Allegro molto

[編集]イ(長)調。舞曲風アレグロ。バルトーク本人は形式をA(譜例6)+B(譜例7)+A,C(譜例8)+D(譜例9)+E+D+F,G,Aと書いているが、下記の譜例でも明快なようにDはAの変奏であるなど、第1楽章の主題の反行形に由来するAをメイン主題とするロンド形式[10]の要素が強い。

譜例6(主題A)

譜例7(主題B)

譜例8(主題C)

譜例9(主題D)

片方の弦楽器グループがイ長調の和音をピチカートでかき鳴らすのに乗って、もう一群が下降音型で提示するメイン主題A[11]が短くなったり、上下転回したりと何度も変奏されながら[12]出現する。後半はバルトークがGと書いている第1楽章のテーマの音階が全音階に拡張された主題が登場し、チェロのカデンツァ風ソロを経て、テンポがめまぐるしく変わる中、熱狂的に閉じる。

以上のように全曲を通じて精密に技巧を凝らして作曲されているが、聴衆にはまったくそれを意識させない。バルトークのそれまでの民族音楽研究の成果が、バロック音楽のコンチェルト・グロッソを思わせる古典的な形式の中に昇華したバルトーク円熟期の代表作で、録音も多い。

この楽曲を用いた作品

[編集]- 映画『マルコヴィッチの穴』(スパイク・ジョーンズ監督) - 第2楽章

- 映画『シャイニング』(スタンリー・キューブリック監督) - 第3楽章

参考文献・資料

[編集]- 『資料と写真で見る バルトークの生涯』(フェレンツ・ボーニシュ編・著 / 国際文化出版社 / ISBN 4875460007、1981年)

- 初演のプログラムと使用した楽譜の写真や、演奏会直後のザッハー家でくつろぐバルトークのスナップなどが収められている。

- 『バルトーク 弦楽器,打楽器とチェレスタのための音楽 Sz.106,BB114 (OGT 257)』(伊東信宏解説 / 音楽之友社 / ISBN 4276921791、2015年)

脚注

[編集]- ^ Michiel Schuijer (2008-11-30). Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and Its Contexts. University Rochester Press. p. 79. ISBN 978-1-58046-270-9

- ^ ウニヴェルザール出版社の総譜(Philharmonia No.201)ではMusic for String Insruments, Percussion and Celesta

- ^ ウニヴェルザール出版社のサイトでは、同年1月30日にバルトークがシュテフィ・ゲイエルらとバーゼルで行った演奏会をザッハーが聴いていたことも言及されている。

- ^ ザッハーはヴィリー・ブルクハルトやコンラート・ベック、さらにアルチュール・オネゲルにも作品を依頼していた。このうちオネゲルの交響曲第2番だけ完成が大幅に遅れ、5年後の1942年に初演された。

- ^ 同年秋にはトルコ政府に招かれ、講演や研究で1か月近く滞在している。

- ^ a b 音楽之友社刊行の総譜の楽曲解説(伊東信宏)による。

- ^ バルトークは作曲時点で既に現在のタイトルを考えていたが、「もっとふさわしいタイトルが思いついたら変えるつもり」であることをザッハーのマネージャーに伝えており、初演の時点でもまだ決めていなかったことが窺われる。

- ^ フィボナッチ数列より黄金比のほうが当てはまるという指摘(Chapter 7 of Larry Solomon's Symmetry as a Compositional Determinant (an analysis of some formal aspects of the piece) もある。それによれば、これらの小節数は演奏時間を黄金比で分割していくことにより得られる。また、第1楽章冒頭主題が38の8分音符から成り、最も高い音が23個目に現れるのも黄金比であることも指摘している。第3楽章、第4楽章にも黄金比の使用が見られる。

- ^ ただしバルトークが、自作については些細なメモすら滅多に廃棄せずに整理していた人物であるにもかかわらず、それらから数列や黄金分割で作品を計画した形跡は発見されていない。そのため本作品の音楽之友社刊総譜で解説を担当したバルトークの研究家である伊東など、バルトークは自作を意図してそういう構造にしたというハンガリーの音楽学者レンドヴァイ・エルネの主張に対しては否定的な見解が多いことは留意されたい。

- ^ DをA’、第1楽章のテーマの変奏であるGをA’’と捉えれば、A+B+A+C+A’+E+A’+F+A’’+Aとなる。

- ^ メロディー自体は必ず嬰二音を含むため、正確には『イを基音とするリディア旋法』である

- ^ この手法はバルトークが多用したもので、民謡が伝わる中で楽器が変わったり他の文化に影響を受けて変化することを自作に取り入れているものと言われている。