意味の意味

『意味の意味』(いみのいみ、英語: The Meaning of Meaning)は、C・K・オグデンとI・A・リチャーズの共著[1]。1923年イギリスで出版、1949年10版[2]。

近代言語学における意味論の古典的著作であり[3][4]、哲学や心理学の面もある境界領域的著作[5]。とくに「意味の三角形」の提唱や[2][3]、併載論文のマリノウスキー著『原始言語における意味の問題』[2]で知られる。

刊行背景

[編集]「意味の意味」(意味とは何か?)という問題は、古代から言語哲学の対象になっており、本書を含め、現代まで様々な説がある[6][7]。本書の題名は、1920年オックスフォード大学で開かれた同名のシンポジウムに由来するとされる[8]。

オグデンとリチャーズは、どちらもケンブリッジ大学出身の多分野的な学者(ポリマス)である[1][9]。二人が友人になったのは、1918年の第一次大戦終戦日、ケンブリッジ市内の同じアパートに住んでいたリチャーズをオグデンが所用で訪ねた際、『Mind』誌の話題で意気投合したのがきっかけだった[10]。本書の内容は、そのときの会話が原型になっている[10]。共著だが明確な分担はない[11]。

1908年から1911年、オグデンが学生時代にした研究(ギリシア語がギリシア哲学にもたらした影響)が、第2章の前身になっている[12]。1920年から1923年、二人は本書全体の前身となる論説を『ケンブリッジ・マガジン』に寄稿した[10]。1922年には、共通の友人J・ウッドを交えた三人で、第7章の前身となる『美学の基礎』を刊行した[1][10]。1926年の第2版では、出版社の要求で第2章が縮小された[13]。

初版の刊行後、二人は次第に疎遠になったが[13]、それぞれ本書を敷衍する形でベーシック・イングリッシュや文芸批評の道に進んだ[14][15]。

影響源と同時代人

[編集]本書は古今東西の学説を参照している。とくに影響源として、ベーコンの「市場のイドラ」(言語がもたらす混乱)、ホッブズやベンサム(オグデンはベンサム研究者でもある)、ラッセルやウィトゲンシュタイン(オグデンは『論理哲学論考』英訳者でもある)の言語哲学、ソシュールやパース、ウェルビー夫人(夫人はオグデンの文通相手である[12])の記号論、ワトソンやパブロフの行動主義心理学が挙げられる[16]。

コージブスキーの一般意味論(コージブスキーもオグデンの文通相手である)、マリノウスキーの原始言語論(後述)、ブリッジマンの操作主義は、本書と同時期に本書と似た内容を扱っている[17]。

内容

[編集]概観

[編集]本書は難解とされる[18][19]。その一因として、論点が多方面に及び、全体の展望がつかみづらいことが挙げられる[18]。

本書全体のテーマは2つあり、副題に「言語の思想へ及ぼす影響、および象徴学の研究」とあるように、1. 言語が思想にもたらす混乱(言葉の魔術)について論じること、2. 意味の理論として「象徴学」という科学を確立すること、である[19]。

本書の分野は、言語学上の意味論に留まらず、哲学・美学・心理学・生理学・文学・伝達論など多方面に及ぶ[20]。哲学ではイギリス経験論や唯名論を踏まえており、感覚的経験を認識の源泉とし、「善」などの抽象概念は実在せず個物のみが実在する、という立場をとっている[21]。

意味の三角形

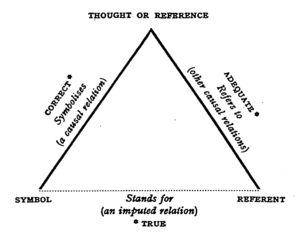

[編集]第1章で「意味の三角形」が提示される。重要なのは、底辺の点線である[3][22][21]。すなわち、言葉と事物(referent)は直接対応しない[21]。言葉は象徴(symbol)であり、言葉を使う人の思想(reference)を媒介して事物を指す[21]。

言葉が思想を正確(correct)に象徴し、思想が事物を適切(adequate)に指示するときのみ、言葉は意味をもつ[3][23]。

言葉を使う人の心的状態、すなわち脈絡(context)に応じて、言葉が指す事物は変わる[21]。ときには指す事物が無い場合、すなわち右下の点が無い場合もある[23]。

底辺の点線を実線と誤解することや、右下が無いのに有ると誤解することこそが、言葉による混乱の源である[23]。

「意味の三角形」は、脈絡や心的状態を重視する点で、語用論に近いとも言える[3]。言葉の自律性を否定する点で、フレーゲの「意義と意味」やソシュールの「シニフィアンとシニフィエ」と異なる[3]。本書はソシュールの「ラング」を「調査の及ばないところに言語的実体を創意した虚構[22]」として批判している[22][24]。

その他

[編集]第2章では、ギリシア哲学や言語の混乱について論じる。第3章では、行動主義心理学の条件づけ(パブロフの犬)などにより脈絡論を説明する[25]。第6章では、「定義」とは平易な言葉に言い換えることであるとし[26]、ベーシック・イングリッシュの布石となった[27]。第9章と第10章では、「意味」の多義性を論じ、意味を「意図」「価値」「情緒」「被支持物」など16種に分類する[28]。結論として、正しい言語伝達のための言語教育の重要性を説く[26]。以上のほか、言葉の「指示的用法」と「換情的用法」の区別など[25]、様々な内容を扱っている[2]。

目次

[編集]章題は 石橋訳 2008 に基づく。

- 第1章「思想・言葉・事物」

- 第2章「言葉の力」

- 第3章「記号場」

- 第4章「知覚作用における記号」

- 第5章「象徴法の規準」

- 第6章「定義論」

- 第7章「美の意味」

- 第8章「哲学者と意味」

- 第9章「意味の意味」

- 第10章「象徴場」

- 「概要」(本書の要旨)

- 「付録」

- 「補遺」

後世の受容

[編集]欧米

[編集]古典的研究の多くがそうであるように、本書には様々な批判がある[29][30]。三角形について、ラッセルやブルームフィールドは、「思想」という心的要素を導入したことを批判した[23][30](意味のイメージ説批判[3])。ライオンズは、三角形はスコラ哲学における「表意」(羅: significatio)の再定式化に過ぎないとした[31]。ウルマンは、外界の事物は言語に不要であるとし[30]、左上の辺を重視する新たな三角形を提示した[22]。

本書併載のマリノウスキーの論文『原始言語における意味の問題』は、未開時代の言語には「思想」が無いとし[23]、「場の脈絡」(context of situation)を重視する発話行為論的な理論を提示した[32][33]。同論文はファースらロンドン学派[34][32]やバンヴェニスト[33]の発話論に影響を与えた。

エイヤーは、第6章における「善」の定義不可能論を、倫理学上の情緒主義の系譜に位置付けた[35]。

パトナムにはほぼ同題の著作『「意味」の意味』(The Meaning of 'Meaning')がある[36]。

『グランド・ブダペスト・ホテル』などで知られる映画監督ウェス・アンダーソンは、自身が哲学専攻の学生時代、感銘を受けたが内容はほぼ忘れた書籍として、本書を挙げている[37]。

日本

[編集]日本では、1923年の刊行後すぐ土居光知・垣内松三らが紹介した[38]。1936年、石橋幸太郎が初訳を刊行し「岡倉賞」を受賞した[38]。石橋訳は重版されたが、戦中絶版となった[39]。戦後再び重版され、床並繁による抄訳も刊行された[2]。2001年、新泉社から石橋訳の新装版が刊行され、外山滋比古が解説を寄せている。

戦前の日本で本書が重視された一因として、東京文理科大学教員でリチャーズの弟子のウィリアム・エンプソンの存在があった[39]。リチャーズ自身も数度来日していた[39]。

書誌情報

[編集]- Ogden, Charles Kay & Ivor Armstrong Richards. 1923. 194910. The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. (International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method).

- 1st ed., London: Kegan Paul, Trench, Trubner; New York: Harcourt, Brace

- 10th ed., London: Routledge & Kegan Paul

- 石橋幸太郎 訳『意味の意味 : 言語の思想に及ぼす影響及び象徴学の研究』

- 床並繁 訳述『意味の意味 英語学ライブラリー30』東京:研究社出版,1958.(原著10版の抄訳)

参考文献

[編集]- C.オグデン、I.リチャーズ 著、石橋幸太郎 訳『意味の意味 新装版』新泉社、2008年。ISBN 9784787708090。

- 外山滋比古「解説」2008年。

- 相沢佳子『850語に魅せられた天才C.K.オグデン』北星堂書店、2007年。ISBN 9784590012308。

- 宗宮喜代子「語の意味論」『東京外国語大学論集』第55号、東京外国語大学、1997年。 NAID 110001056795。

- 宮坂豊夫「言語記号モデルと語彙分析」『ドイツ文學』第68号、日本独文学会、1978年。 NAID 130003609774。

- 山中桂一・原口庄輔・今西典子 編集、寺澤芳雄 監修『意味論』研究社〈英語学文献解題〉、2005年。ISBN 4767431174。

- 山中桂一「Ogden & Richards: The Meaning of Meaning (1923)」2005年。

脚注

[編集]- ^ a b c 外山 2008, p. 456.

- ^ a b c d e f 山中 2005, p. 15-17.

- ^ a b c d e f g 宗宮 1997, p. 6-8.

- ^ 外山 2008, p. 463.

- ^ 相沢 2007, p. 41-43.

- ^ 水島久光「制約と制御 : 「心」の領域と「意味」の生成について」『東海大学紀要文化社会学部』10、東海大学文化社会学部、2023年。CRID 1390300313447736832。59頁。

- ^ 横尾信男「「意味」 の意味」『東京家政大学研究紀要 1 人文社会科学』30、東京家政大学、1990年。CRID 1050845763175923968。15頁。

- ^ 相沢 2007, p. 110.

- ^ 相沢 2007, p. 43.

- ^ a b c d 相沢 2007, p. 21.

- ^ 相沢 2007, p. 100.

- ^ a b 相沢 2007, p. 12.

- ^ a b 相沢 2007, p. 106.

- ^ 相沢 2007, p. 98.

- ^ 外山 2008, p. 458.

- ^ 相沢 2007, p. 76-94.

- ^ 相沢 2007, p. 94-97.

- ^ a b 外山 2008, p. 456;459.

- ^ a b 相沢 2007, p. 97.

- ^ 外山 2008, p. 460.

- ^ a b c d e 相沢 2007, p. 101.

- ^ a b c d 宮坂 1978, p. 11-13.

- ^ a b c d e 相沢 2007, p. 102.

- ^ 相沢 2007, p. 94.

- ^ a b 相沢 2007, p. 103.

- ^ a b 相沢 2007, p. 105.

- ^ 相沢 2007, p. 109.

- ^ 相沢 2007, p. 104.

- ^ 外山 2008, p. 462.

- ^ a b c 相沢 2007, p. 107.

- ^ ジョン・ライオンズ 著、成瀬武史 訳『構造的意味論 : プラトンの幾つかの語いの分析』文化評論出版、1980年。NDLJP:12442707/7。3頁。

- ^ a b 相沢 2007, p. 260.

- ^ a b 小野文「バンヴェニストからマリノフスキーへ : あるいは発話行為概念の境界」『言語態』3、言語態研究会、2002年。CRID 1390574036148217088。146頁。

- ^ 相沢 2007, p. 42.

- ^ Joyce, Richard (2016), Zalta, Edward N.; Nodelman, Uri, eds., Moral Anti-Realism (Winter 2016 ed.), スタンフォード哲学事典 2024年11月9日閲覧。

- ^ 『パトナム』 - コトバンク

- ^ “Interview with Wes Anderson” (英語). Max Raskin. 2024年11月26日閲覧。

- ^ a b 外山 2008, p. 466.

- ^ a b c 外山 2008, p. 467.

- ^ 石橋訳 2008.