日本における死刑

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |

| 日本の刑法 |

|---|

|

| 刑事法 |

| 刑法 |

| 刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |

| 罪刑法定主義 |

| 犯罪論 |

| 構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |

| 間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |

| 不能犯 ・ 因果関係 |

| 違法性 ・ 違法性阻却事由 |

| 正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |

| 責任 ・ 責任主義 |

| 責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |

| 故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |

| 過失 ・ 過失犯 |

| 期待可能性 |

| 誤想防衛 ・ 過剰防衛 |

| 共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |

| 共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |

| 罪数 |

| 観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |

| 刑罰論 |

| 死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |

| 罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |

| 法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |

| 自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |

| 刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |

|

|

本稿では、日本における死刑(にほんにおけるしけい)の概要、歴史を述べる。

日本は死刑を法定刑のひとつとして位置づけている。その方法は絞首によると規定されている(刑法11条1項)。

- 死刑制度の廃止をめぐる問題に関しては死刑存廃問題に記す。

- 日本における死刑囚の概要については日本における死刑囚、日本における死刑囚の一覧および死刑囚に記す。

死刑のある犯罪

[編集]法定刑に死刑のある犯罪(未遂も含む)は以下のとおりであり、これらは原則として第一審では裁判員裁判の対象事件となる(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号。ただし、対象事件から除外された場合や内乱罪のように地方裁判所が管轄しない事件(裁判所法16条4項参照)などを除く)。裁判所は、法廷に提出された証拠をもとに、過去の判例(いわゆる永山基準など)も合わせて検討し判決を下す。

- 刑法(条文番号順)

- 内乱罪(77条1項:首謀者のみ死刑になりうる)

- 外患誘致罪(81条:現行刑法上で唯一法定刑が死刑のみの罪。死亡者が生じていない場合や、未遂の場合でも死刑となるが、情状により法定減軽・酌量減軽の可能性はある)

- 外患援助罪(82条)

- 現住建造物等放火罪(108条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合)

- 激発物破裂罪(117条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合)

- 現住建造物等浸害罪(119条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合)

- 汽車転覆等致死罪(126条3項)

- 往来危険による汽車転覆等罪(127条)

- 水道毒物等混入致死罪(146条)

- 殺人罪(199条)

- 強盗致死罪・強盗殺人罪(240条後段:判例上は通常、故意に殺害した場合)

- 強盗・不同意性交等致死罪(241条3項)

- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)

- 組織的な殺人罪(3条、刑法199条)

- 人質による強要行為等の処罰に関する法律(人質強要行為処罰法)

- 人質殺害罪(4条)

- 航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)

- 航空機強取等致死(2条)

- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(航空危険行為等処罰法)

- 航空機墜落等致死(2条3項)

- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)

- 以下の海賊行為で人を死亡させた場合(4条)

- 船舶強取・運行支配(2条1号)

- 船舶内の財物強取等(2条2号)

- 船舶内にある者の略取(2条3号)

- 人質強要(2条4号)

- 以下の海賊行為で人を死亡させた場合(4条)

- 爆発物取締罰則

- 爆発物使用(1条)

日本国憲法施行後に、日本国内での内戦、日本に対する侵略・介入の軍事力行使は発生していないので、内乱罪、外患罪は適用されたことがない。

死刑の量刑基準

[編集]日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)が示した死刑適用基準の判例に従う。この基準は、永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。

- 犯罪の性質

- 犯行の動機

- 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性

- 結果の重大性、特に殺害された被害者の数

- 遺族の被害感情

- 社会的影響

- 犯人の年齢

- 前科

- 犯行後の情状

犯行の動機

[編集]- 金銭がらみの計画的な殺人:保険金目的あるいは債務逃れの殺人など、金銭がらみの計画的な殺人の場合、被害者が1人だけでも死刑になる場合がある。特に身代金目的誘拐殺人の場合、誘拐直後に被害者を殺害することを事前に計画していたか、誘拐後短時間、あるいは身代金要求前に被害者を殺害した場合、被害者が1人でもほとんど死刑が選択されている(後述)[注釈 1]。殺人が計画的でなくても、動機が金銭がらみの場合、被害者が複数なら死刑、1人でも無期懲役といった厳刑になる場合が多い。

- 心神喪失あるいは心神耗弱者の行為:被害者4人以上でも新宿西口バス放火事件(死者6人)や深川通り魔殺人事件(死者4人)、西成区覚醒剤中毒者7人殺傷事件(死者4人)では、「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」という刑法39条に拠って、加害者の犯行時は心神耗弱であったことが認められ、法律上の刑の減軽として刑法68条1号の規定により、無期懲役の判決が確定している(ただし、麻薬・覚醒剤・アルコールなどで「故意」または「過失」で心神喪失に陥ったと認められた場合、刑法39条の規定は適用されない。詳しくは「原因において自由な行為」を参照。)。

- 一家心中:大量殺人であっても一家心中を企てて生き残った親については極めて軽微な刑が科される事例があり[注釈 2]、中には心神喪失を理由に不起訴処分になった事例もある。ただし、岩手県種市町妻子5人殺害事件(1989年)では第一審で無理心中と認定されて無期懲役判決が言い渡されたものの、控訴審では無理心中とは認められず逆転死刑判決(破棄自判)が言い渡されている[1]。

- 親が子供を殺害した場合:「行きすぎた親権の乱用」と解釈されることが多く、殺人罪ではなく傷害致死罪の適用となる場合もあり、死刑にならない場合が多い[注釈 3][注釈 4]。子供に障害がある場合には、殺害された子供には責任がないにもかかわらず、「懲役3年、執行猶予5年」のような執行猶予になるケースも散見される。また同様に寝たきりの者を介護していた親族が殺害した場合には、情状酌量によって起訴猶予される場合がある。

- 子が親を殺害した場合:尊属殺人罪が存在した時点で最高刑が死刑および最低刑が無期刑しかない絶対的法定刑となっており、無期刑を下す割合が高かった。しかし、尊属殺人罪違憲判決以降、原則として有期刑が適用される割合が多い[注釈 5][注釈 6]。特に少年事件の場合、18歳および19歳の場合であっても死刑を避ける傾向にある[注釈 7]。

- 計画的犯行でなかった事件で死刑判決が出なかった例

- 江東マンション神隠し殺人事件では、検察も被害者遺族の処罰感情や過去に被害者が1人でも死刑判決が出た事例を挙げ、死刑を求めたが、一審・二審ともそれを退け無期懲役が言い渡され確定した。二審の東京高裁は、検察の被害者が1人の死刑判決の事例に対し、「残虐性の程度や被告の犯罪傾向の深さなどに違いがあり、同様に死刑を選択すべきとの根拠にならない」と述べた[2]。「殺害を最初から意図していなかったこと」「証拠隠滅で遺体をバラバラにしたのは殺害後であったこと」「被告人の性格は異様であったとしても、逮捕歴がなかった」ことから、刑事法学者からは裁判官が死刑判決が出しにくい事件だったと指摘されている[3]。

- 共犯者の強い支配の下に置かれていたために複数人の殺害を実行したにもかかわらず死刑とならなかった例

- 北九州監禁殺人事件では、首謀者の男X(死刑確定)の指示に従い6人の殺害と1人の傷害致死を実行した女性Y(殺害された6人の親族)について、第一審の福岡地裁小倉支部は死刑としたものの、第二審の福岡高裁は首謀者である男の強い支配の下に置かれ追従的に関与したに過ぎないとして無期懲役とし、最高裁も「首謀者から虐待を受け続けた結果、犯行に加担した点などを考慮すると、死刑にするほかないとは断定しがたい」としてこの判断を維持した[4]。

- 尼崎事件では、主犯女X(逮捕後自殺)の強い支配に置かれ2名又は3名の殺害を実行したとされた被告に対し、2名を殺害した男性Vに懲役15年(求刑懲役20年)・男性Sに懲役17年(求刑懲役25年)、3名を殺害した女性Pと男性Qと男性Rにそれぞれ懲役21年(求刑懲役30年)・D家次女に懲役23年(求刑懲役30年)、3名を殺害し1名を死に致した男性Tに求刑通りの無期懲役をそれぞれ言い渡した。

結果の重大性

[編集]殺害された被害者の数との関係

[編集]死刑もその他の刑罰と同様、罪刑法定主義に則った明快な基準の必要性が法曹界で議論されてきた。従来は、どの程度の罪状に対して死刑を適用するか、罪状による適用範囲の重複はあるが、最高裁はおおむね以下のような判例を示していた。

- 3人以上殺害した場合は、死刑の可能性が高い。あくまでも「可能性」であり「被害者が何人で死刑が確定する」という基準はない。

- 2人殺害した場合は総合的に判断し、死刑か無期刑か有期刑か量刑判断が決まる。

- 1人殺害した場合は、無期刑や有期刑の可能性が高いが、身代金目的誘拐殺人など、殺害の計画性が高く、動機に酌量の余地がない場合には死刑が選択される場合もある。また、殺人の前科がある場合は1人殺害でも死刑判決が出る可能性が高い。

これに前述の永山基準をはじめ、情状酌量の余地、主犯かどうか、反省の有無、再犯の可能性、更生の見込みといったものを考慮にいれて実際の量刑が決まる。

また、運用は時代背景とともに変遷がある。警察庁や法務省の統計によれば第二次世界大戦後の殺人認知件数は1954年の3081件、人口10万人中の殺人率3.49件をピークに、単年度の増減はあっても長期的には減少傾向であり、2022年は史上最少の853件、人口10万人中0.68件を記録した[5]。死刑判決と死刑の執行も単年度の増減はあっても長期的には減少傾向である[6][7]。

なお、2012年7月23日に最高裁判所司法研修所が出した「裁判員裁判の量刑評議の在り方についての研究報告書」によると、裁判官が下した過去30年間の裁判例を調査した上で、「死亡した被害者数と死刑判決にはかなりの相関関係があり、死刑宣告に当たっての最も大きな要素は被害者数」であると結論付け、永山基準については「単に考慮要素を指摘しているだけで、基準とはいい難い」と指摘している[8]。

死刑を適用するかしないかの量刑判断において、殺害人数は重要な要素であるが、殺害人数で機械的に決まるわけではなく、殺人の動機・目的、殺害に至る状況・形態、裁判における被告人の言動なども総合的に考慮されて量刑判断されるので、殺害人数は量刑判断の要素の一つであり、殺害人数だけが量刑判断の決定要因ではない。略取・誘拐、強盗、強姦、強制わいせつ、放火、テロの結果として被害者を殺害した場合は、殺害人数が1人でも死刑判決になった事例はある。

組織犯罪の場合、5.15事件、2.26事件、連合赤軍事件、東アジア反日武装戦線の連続企業爆破事件、オウム真理教が起こした事件などのように、多数の被害者を殺害した共同正犯として裁かれた場合、首謀者、指導者、指揮命令者、実行者、補助者、協力者など、犯行グループの中での立場により、量刑判断は死刑、無期刑、有期刑に分かれる。

被害者が1人で死刑が確定した事例

[編集]- 1950年2月28日、香川県三豊郡財田村(現:三豊市)で発生した財田川事件(1984年に再審で無罪判決)。

- 1954年3月10日、静岡県島田市で発生した島田事件(1989年に再審で無罪判決)。

- 1960年5月16日、東京都世田谷区で発生した雅樹ちゃん誘拐殺人事件。

- 1963年3月31日、東京都台東区で発生した吉展ちゃん誘拐殺人事件。

- 1965年7月29日、神奈川県高座郡座間町(現:座間市)で発生した少年ライフル魔事件(少年犯罪)。

- 1969年9月10日、東京都渋谷区で発生した正寿ちゃん誘拐殺人事件(少年犯罪)。

- 1979年11月4日、福岡県北九州市小倉北区で発生した北九州市病院長殺害事件。「永山基準」が示されて以降、殺害された被害者が1人の事件で、複数の被告人の死刑が確定した事例は同事件が唯一である(2009年3月時点)[9]。

- 1980年12月2日、愛知県名古屋市で発生した名古屋女子大生誘拐殺人事件。

- 1984年2月13日、広島県福山市で発生した泰州くん誘拐殺人事件

- 1992年3月29日、広島県福山市で発生した福山市独居老婦人殺害事件(無期懲役刑の仮釈放中の犯行)。

- 1997年4月18日、東京都江東区で発生したJT女性社員逆恨み殺人事件。

- 2002年1月22日、静岡県三島市で発生した三島女子短大生焼殺事件。

- 2004年11月17日、奈良県奈良市で発生した奈良小1女児殺害事件。

- 2007年8月24日、愛知県名古屋市で発生した闇サイト殺人事件。

- 2011年9月30日、岡山県岡山市で発生した岡山元同僚女性バラバラ殺人事件。

犯行の残虐性・社会的重大性

[編集]「犯行態様が極めて残虐であり、共に同等の責任を負うべきである」として共犯2人が死刑になる場合(例:北九州市病院長殺害事件)もある。

2004年に死刑判決が確定した警察庁広域重要指定118号事件では犠牲者2人に対し犯行グループ6人のうち3人(死刑求刑は5人)の死刑が確定しており、犠牲者数よりも多い人数の被告人に対して死刑が宣告されるケースも見られつつある。

戦前に発生した最悪級の殺人事件であるが東京市電運転手連続殺傷事件(死者7人、負傷者10人)でも無期懲役が判決されている。また、地下鉄サリン事件の実行犯である林郁夫は担当車両で2人を殺害したが、自首が情状酌量の要素として認められたためか、死刑ではなく無期懲役を求刑され、求刑通りの判決となっている(サリンを製造しただけで殺害実行や事前謀議には一切関わっていない土谷正実や地下鉄サリン事件の散布実行犯として担当車両で1人の死者も出さなかった横山真人が死刑判決を受ける中で、林郁夫は地下鉄サリン事件の散布実行犯としては唯一死刑を免れている)。刑事裁判では犠牲者数だけで機械的に死刑が適用されるわけではなく、判例に依拠しつつ犯罪の性質も含めて総合的に判断している。

犯人の年齢

[編集]未成年の死刑

[編集]少年法51条1項および児童の権利に関する条約37条(a)により、18歳未満の年齢で犯罪行為を行った少年に対しては死刑に処することができない(死刑相当の場合は無期懲役が下される)と規定されている。日本の少年法では18歳未満の者には死刑に替えて無期刑を科することになっている[10]。

犯行時に未成年であっても18歳以上であれば判例に刑事件であれ死刑判決になる可能性はある。第二次世界大戦終結以後の日本で、犯行時に未成年だった被告人に対する死刑判決は確認されているだけで42人存在する。そのうちの一人は再審で無罪になり、日本国憲法の発効と、それにともなって改正された刑法と刑事訴訟法が発効した1949年以前の判例で、犯行時17歳で死刑判決を受けた3人は、刑事訴訟法の改正で無期に減刑され、1949年の改正刑事訴訟法発効以後に3人が恩赦で減刑され、前記以外の35人は死刑囚として処遇された、または、処遇されている。

犯行時18・19歳の死刑判決の事例

[編集]- 1950年2月28日、香川県三豊郡財田村(現在の三豊市)で発生した財田川事件(1984年に再審で無罪判決)。

- 1958年8月17日、東京都江戸川区で発生した小松川事件。

- 1965年7月29日、神奈川県高座郡座間町(現在の座間市)で発生した少年ライフル魔事件。

- 1967年4月24日〜1973年3月20日、愛知県、大阪府で発生した連続4人殺人事件(一部は成人後の犯行)

- 1968年10月11日〜11月5日、東京都・京都府・北海道・愛知県で発生した永山則夫連続射殺事件。

- 1969年9月10日、東京都渋谷区で発生した正寿ちゃん誘拐殺人事件。

- 1992年3月5日、千葉県市川市で発生した市川一家4人殺害事件。

- 1994年9月28日 - 10月8日、大阪府、愛知県、岐阜県で発生した大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件。

- 1999年4月14日、山口県光市で発生した光市母子殺害事件。

- 2010年2月10日、宮城県石巻市で発生した石巻3人殺傷事件。

- 2021年10月12日未明、山梨県甲府市で発生した甲府市殺人放火事件[注釈 8]。

高年齢の死刑

[編集]上記の通り、死刑を適用できる年齢の下限は18歳以上と規定されているが、年齢の上限については明文化されていない。

日本では高齢や身体機能の低下などを理由とした死刑囚への恩赦や、執行の猶予が決定されたことはなく、実際に2001年に名張毒ぶどう酒事件の死刑囚が75歳の時に胃がんになって手術したときも刑の執行停止は行われていない。80歳以上で獄死した死刑囚も存在する。

それに対し懲役など自由刑受刑者の場合は「年齢70年以上であるとき」(刑事訴訟法482条2項)には検察官の指揮によって「自由刑の裁量的執行停止」(刑事訴訟法482条)ができる。実例として江津事件などがある。

現在(2018年時点)、戦後最高齢での死刑執行は2006年12月に執行された77歳(秋山兄弟事件の死刑囚)である。また、これと同時に75歳(今市4人殺傷事件の死刑囚)の刑も執行されている。この75歳の死刑囚は遺言で、身体の衰えによって立つこともままならない状態であったと述べており[11]、看守に両脇を抱えられる形で処刑されている[12]。なお、それまでの戦後最高齢は生涯で10人を殺害した古谷惣吉の71歳(1985年5月31日執行)であった。

高齢死刑囚の事例として、他に以下のものがある。

- 2016年3月にも75歳の死刑囚(大阪連続バラバラ殺人事件のK)の死刑が執行された[13]。

- 死刑の言い渡しであるが、一審であるが78歳の男性に死刑判決が出されたことがある。これは1989年に発生した熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件の実行犯に対するものである。保険金目当ての首謀者からの依頼で放火したものであるが、13年後の2002年に事件の真相が判明し逮捕されたが、実行犯が殺人罪で懲役20年で服役し仮出所中の犯行であったため死刑が言い渡されたものである。ただし2006年に首謀者が無期懲役なのに死刑というのは均衡を失するうえに82歳と高齢であるとして無期懲役に減軽されている[14]。

- 帝銀事件の平沢貞通は、逮捕時が56歳で、死刑が確定したのは63歳の時であったが、冤罪の可能性が強く指摘された事件であり、死刑執行が諸般の事情で延ばされていた。実際に死刑の執行が法務大臣の決裁直前までいった事が複数あり、最後に死刑執行が上申されたのは平沢82歳の1974年11月であったという。ただし当時の法務大臣浜野清吾が決裁を渋ったことで見送られたという[15]。その後は平沢の死刑執行の可能性はなくなったといえ、1978年7月に当時の法務大臣瀬戸山三男は「86歳になっている人をいまさら(執行に)ひきだすのは大変なことだ」と消極的な姿勢を示しており[16]、平沢が獄死する日を待っていたと推測されている。

- 2011年3月に、72歳だった2003年9月に広島県比婆郡東城町(現:庄原市)で91歳女性を、73歳だった2004年12月に岡山県井原市で蕎麦屋店主の76歳男性を強盗目的で殺害した男に、戦後最高齢での死刑確定となる79歳で死刑判決が確定した。高齢者による同じ高齢者を殺害したものであった。二審で逆転死刑が言い渡された。なお、この死刑囚は死刑が執行されないまま2016年2月に84歳で病死している[17]。

前科

[編集]仮釈放中の無期懲役受刑者による強盗殺人事件について福山市独居老婦人殺害事件で最高裁は1999年12月10日に「別の強盗殺人罪で仮釈放中に再び強盗殺人を犯したケースは死刑が相当」であるとして、累犯による刑加重であるとして下級審が下した無期懲役判決を破棄し、高裁で差し戻して死刑の適用を求める判決を出している。

また無期懲役ではないが殺人の前科があり、その後強姦した女性が告訴した事を逆恨みした結果殺人を犯した者について、死刑が確定して4年後に処刑されている(詳細は「JT女性社員逆恨み殺人事件」に記す)。

- 死刑確定した事件で被告人に前科があったものの例

- 人違いバラバラ殺人事件、三島女子短大生焼殺事件、渋谷駅駅員銃撃事件、奈良小1女児殺害事件:いずれも被害者が1人

- 大阪地下鉄短大生強盗殺人事件、:被告人に強盜殺人罪の前科があり、無期懲役の仮釈放中の凶行であったと認定されている。

- また、厳密には闇サイト殺人事件の方が先に発覚したため「前科」ではないが、碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件の主犯は闇サイト事件で無期懲役確定後、碧南の事件などで強盗殺人事件を起こし死者2名、負傷者1名を出していたことが判明、再逮捕されている。

遺族の被害感情・処罰感情

[編集]被害者の遺族の処罰感情は量刑判断では考慮されない。例えば、2親等以内の家族がいない、または、3親等以内の親族もいない人を標的に選んで殺害した場合、処罰感情を述べる家族がいないからという理由で、不起訴、無罪、判例より軽い量刑判断をされることはない。

多額の財産を保有していて、身寄りのない・天涯孤独の老人を標的にして、殺害して金銭や財産を奪った事例では、殺害された被害者に代わって処罰感情を述べる家族は存在しないが、それを理由に検察が不起訴にすることも裁判で判例より軽い求刑をすることもなく、それを理由に裁判所が無罪判決や判例より軽い判決をすることはない。

また、殺害された被害者の家族が裁判で、加害者に対する死刑を強く要求しても、裁判所が被害者の家族の要求をそのまま受け入れて死刑判決をするわけではなく、判例に照らして死刑相当の事件でなければ、死刑判決にはならない。

「被害者遺族が極刑を求めるのは当然」というステレオタイプで語られる場合が多いが、実際のところは極刑を求めない被害者遺族も一定数存在する(松本サリン事件の被害者である河野義行など)。

日本では、殺人犯が被害者の親族である割合が、45 - 54%である。また、既遂の場合は51 - 61%、未遂は42 - 53%であった。さらに既遂の割合は、減少傾向にあり、2022年は約32.4%で、2013年の約38.8%に比べて減っており、2019年以降は30.0-35.0%の間で推移している[18]。親子心中や被介護者殺害を殺人罪として立件すれば、もっと増えることになる。被害者と加害者を共に親族とする者の場合、極刑を求めることはあまりないようである[19]。

犯行後の情状

[編集]- 公判における態度:公判のなかで被告人が反省の弁を述べなかったり、犯罪の共謀者と罪のなすり付け合いをしている場合も死刑判決が出るケースが多い。人違いバラバラ殺人事件では控訴審で証人を刺したことで逆転死刑となった。

求刑

[編集]「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」とあるため、懲役刑などの場合は検察官の求刑よりも重い刑の判決を出すこともできるが、無期懲役以下の求刑に対して求刑超え死刑判決は1957年を最後に出ていない。

死刑執行までの過程

[編集]死刑判決

[編集]死刑判決では、被告人の心理状態を考慮し主文朗読が後回しにされることが多い[20](通常の刑事裁判では、主文を先に朗読した後に判決理由の朗読が続く)[21][22]。

死刑確定者の拘置

[編集]死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置される(刑法11条2項)。死刑の言渡しを受けて拘置されている者を死刑確定者という(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条11号)。この拘置の法律上の位置づけは「死刑の執行行為に必然的に付随する前置手続」であって刑の執行そのものではない(昭和60年7月19日最高裁判決)。法理論上、死刑とはあくまでも絞首の執行そのものをいい(刑法11条2項)、執行に至るまでの拘置は特殊な拘禁状態であり、死刑確定者は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律でいう「受刑者」にも含まれていない(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の「受刑者」とは懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう、同法2条4号)。

死刑が執行されるまでの間、死刑確定者は刑場を有する以下の刑事施設に拘置される(刑法11条2項)。

- 札幌刑務所(拘置は併設の札幌拘置支所)

- 宮城刑務所(拘置は併設の仙台拘置支所)- 東京拘置所に刑場が設置される前は、宮城刑務所で死刑を執行しており、「仙台送り」が死刑の代名詞となっていた時代もある。

- 東京拘置所

- 名古屋拘置所

- 大阪拘置所

- 広島拘置所

- 福岡拘置所

なお、2022年現在、裁判員制度下での確定死刑囚は死刑執行施設を持つ以上の施設の中では札幌を除いた全ての施設に収容されている(札幌には札幌高等裁判所及び最高裁判所係属の死刑事件の被告人すら収容されていない)。

死刑囚の移送

[編集]詳細は

死刑判決が確定した死刑囚を移送することは、刑事施設の側は保安上の理由等から回避したい事態と思われる。近年、死刑囚を移送する際の事故は、少なくとも報道されていない。ただし、懲役20年の判決が確定した受刑者については、2013年に移送中に逃走を試みた事件があった[23]。

死刑囚の移送は主に、刑場のない施設に収容されている被告人の死刑が確定した場合(刑場のある拘置所へ移送)や、1事件で3人以上の死刑が確定した場合(同一の刑場では、1日に3人以上の死刑執行が困難であるため)といった場合に行われる。

外部との交通

[編集]外部交通は信書の発受と面会に限られ、面会できる相手は次のいずれかに限られている。

- 親族・婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

- 面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者

- 前記に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認める者に限られている。

このように外部交通が厳しく制限されているため、家族と疎遠になっている場合などには、何年間も誰とも面会できない者もいる。また、死刑確定者の支援者らが養子縁組などを行い、家族として面会を求めた場合も拒否される(群馬3女性殺人事件の死刑囚とその養親。面会のためだけに養子縁組となり、家族という形で面会することを刑事施設側が拒否したのは合憲とする判例を出した)。

このような外部交通の制限について日弁連は報告書で、国際人権規約に反するとしている。

検察送致

[編集]死刑判決が確定すると、判決謄本と公判記録が当該死刑を求刑した検察庁に送られる。高等検察庁の検事長、あるいは地方検察庁の検事正は、これらの書類をもとに、死刑確定者に関する上申書を作成し法務大臣に提出する。

上申書は、法務省刑事局に回され、同時に検察庁から刑事局に裁判の確定記録が運ばれる。刑事局総務課は資料に不備のない事を確認し、また確定死刑囚について裁判に提出されなかった証拠記録を送付するよう命令し、刑事局担当の検事が記録を審査したうえで「死刑執行起案書」を作成、最終的に法務大臣に上申する。

この法手続きは、司法権が下した生命を奪う刑罰を適用する判断を行政権が再度チェックするために設けられたものである。法務官僚が死刑執行に問題ないと判断した死刑囚について、法務大臣の執行命令書の署名を求める。

この確認作業において、官僚の裁量権のなかに主観的判断が介在するといわれている。日本の刑事裁判では一般的に三審制であるが、このように死刑に関しては判決が確定した後、法務大臣が死刑執行命令に署名する前段階で、さらに法務省刑事局検事による裁判記録の審査がおこなわれ、健康状態に問題があったり、また冤罪の可能性があるなど執行に障害のある死刑囚が排除されていくため、死刑案件については事実上の四審制であると表現[24] されることもある。

通常、死刑該当犯罪の場合、その裁判資料は膨大なものであるから審査には相当の時間がかかる。特に、刑の執行を停止しなければならない件、非常上告の有無の件、再審の件、恩赦に相当するかどうかの件は慎重に確認される。また、この間に死刑確定者が妊娠した場合や、精神に異常をきたした場合は、書類は刑事局に戻される。

審査の結果、死刑執行に問題がないと判断され、刑事局付検事によって作成された死刑執行起案書は刑事局、矯正局、保護局の決裁を受け、これらの決裁の確認の後「死刑執行命令書」として法務省大臣官房へ送られる。

死刑執行命令書は官房長の決裁を経て、法務大臣の下へ届く。本来であれば法務事務次官の決裁が必要だが、法務大臣と法務省の事務方代表である法務事務次官の決裁が食い違っては、政治的問題になるので、法務事務次官の決裁は、法務大臣の決裁を経た案件だけに行われる。

執行命令

[編集]

現在日本において、死刑執行を最終判断するのは法務大臣となっている。刑事訴訟法475条1項は「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」と定める。この命令は、判決確定の日から6ヶ月以内にしなければならないが(刑事訴訟法475条1項)[注釈 9]、上訴権回復、再審の請求、非常上告、恩赦の出願・申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は算入されないこととなっている(刑事訴訟法475条2項但書)。何十年と長期に渡って執行されないこともあり、結果的に病気や老衰で生涯を終えることも時々起きている。

なお、時事通信(2012年8月19日)によると、「死刑執行命令書」に大臣の署名はなく、印字された大臣の名前の横に公印が押されているだけで、関連文書として法務省幹部(大臣以下計13人)の決裁印が押された下記の書類2様がある。

- 「死刑事件審査結果(執行相当)」:大臣、副大臣の自筆署名のほか、事務次官、刑事局長、刑事局総務課長ら5人が押印。

- 「死刑執行について」(起案書:刑事局総務課):拘置所を管轄する矯正局、保護局の幹部3人ずつの押印。

2013年1月11日、朝日新聞が法務省に対し、2007年12月から2012年9月に執行された34人の死刑囚に執行された死刑について情報公開請求した結果、「死刑執行命令書」など10種類の文書計1137枚が開示された。これらの開示文書によると、法務大臣や法務省幹部ら合計13人が署名・押印して決裁し、大臣の命令から2 - 4日後に執行されていたことが判明した。また、死刑判決の確定から1 - 6ヶ月程度で、検察庁が法務大臣あてに死刑執行を求める「死刑執行上申書」を提出していた。

なお、決裁文書の一部に記載ミスが存在したことが判明しており、2009年(平成21年)1月に4人が執行された際、当時の法務大臣森英介が署名した「死刑事件審査結果」の決裁日は、「平成20年1月26日」と年度が誤って記載されていた。署名・押印した法務省幹部や法務大臣ら7人は年度の記載ミスに気付かず、そのまま決裁されて死刑が執行された。他にも、2008年2月の執行分では矯正局長らが押印した文書の決裁日の記載漏れが存在した。これに対し、法務省刑事局は「単純ミスで、文書の効力は変わらないと考えているが、誤りがあったことは申し訳ない」と述べている[26]。

執行準備

[編集]

法務大臣が署名、押印して執行命令書が作成されると、刑事施設の長に届けられ、5日以内に死刑が執行される(刑事訴訟法476条)。法律(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律178条2項)の規定により、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、12月29日から1月3日までの間は原則死刑の執行は行われないが、かつては大晦日の12月31日に死刑が執行されることがあった。

また、1日にひとつの刑事施設で死刑が執行されるのは1人が基本であるが、2人ないし3人が時間をおいて執行された例も多数ある。また、共犯関係にある死刑囚の場合、同じ日に死刑を執行するという慣例がある[27](北九州市病院長殺害事件や夕張保険金殺人事件、オウム真理教事件など)。また、後述の田中伊三次が同時に23人に執行命令を出した際は、全員の死刑執行に1ヶ月以上かかっており「5日以内に死刑」は刑事施設の準備により遅れる場合がある。

過去においては当該死刑確定者に前日または前々日に執行の予定を告げ、死刑確定者の希望する食事をできる限りの範囲で与え、特別の入浴や親族との面会を許可し、同囚や宗教教誨師や担当刑務官らを交え「お別れ会」を行うこともあった。「お別れ会」の開催は、当時の大阪拘置所所長玉井策郎が1956年に読売新聞の紙面で公開した秘密録音で明らかになった。

現在では死刑確定者には当日の朝に執行を告げられ、午前中に執行される傾向にある。1975年10月3日に福岡拘置所で死刑執行当日の朝に、前日死刑執行を通知されていた死刑囚が左手首を剃刀(カミソリ)で切り付け自殺する事件が発生したため、それ以降は死刑囚への執行を前日に通知しなくなったとされる。

また、執行を担当する刑務官についても執行当日に職務命令が通知されるという[28]。これは刑務官に事前に知らせると、情報漏洩の危険があるためである。また当日に年次有給休暇を取られ、欠勤されてしまうからという話もあるが真偽不明である。担当する刑務官は①通院加療中の者や新婚の者②配偶者あるいは婚約者が妊娠中である男性刑務官および自身が妊娠中の女性刑務官③親族に加療中の患者がいる者④喪中・忌中にある者などは除外され、残りの者から選抜されるという。

死刑執行の日、死刑確定者の独房には死刑確定者の抵抗に備え、特別警備隊と呼ばれる頑強な刑務官で構成された一隊が送られる。ここでは死刑執行について何も伝えられないが、通常の巡視とは異なる多数で来るため、この段階で死刑執行がわかるという。時間は特に法律で定めていないが、午前9時から11時の間が通常であるといわれている(旧刑法附則1条では「午前10時前」とされていた)。ここでは遺書を書く時間や、室や荷物を整理する時間は全く与えられず、即座に特別警備隊により刑場へ連行される。連行後、刑場の教誨室で、首席矯正処遇官(処遇担当)より死刑確定者にこれから死刑を執行する旨が伝えられる。

執行施設

[編集]死刑を執行するための装置の概要は、絞罪器械図式(明治6年太政官布告第65号)に定められており、この布告については死刑の執行方法の基本的事項を定めたものとして法律と同一の効力を有することが最高裁の昭和36年7月19日の大法廷判決によって確認されている[29]。

ただし、現行の執行施設は絞架踏板式のうち地下絞架式と呼ばれるもので、絞罪器械図式の別紙図式である「絞架全図」に定められた地上に設けるものと若干異なるが、上の最高裁判決で奥野健一裁判官は「現に行われている地下絞架式の執行方法は前記布告六五号の図解するところに比し、むしろ被執行者の精神的苦痛を軽減し、執行の公開主義から密行主義への推移に沿う合理性を備えているものであって、右布告六五号に準拠していないとは言えない」と補足意見として述べている[29]。

この判決に対しては、「この判例が太政官布告を蘇生させたことは、そうしなければ絞首刑の合憲性を結論づけることが難しいため、窮余の弁であったと見られても仕方がない」[30]「この判決は辻褄合わせの奇弁との誹を免れたいであろう」 などの批判がある他[31]、判例解説を書いた最高裁調査官でさえ「それにしても死刑という重大な刑罰の執行方法に関する基本的事項が今日なお約1世紀前の古色蒼然たる太政官布告に準拠しているとは誠に奇異の感がしてならない。現代に即応した立法が速やかになされることを切望してやまない」 と述べられている[32]。しかし、当時から現在に至るまで、新たな立法はなされていない。

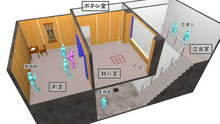

2010年8月27日に報道公開された東京拘置所の刑場で説明する。刑場は教誨師と面会を行う教誨室、拘置所長から執行を正式に告知され目隠しと手錠がかけられる前室、死刑が執行される執行室(前室と執行室は青いカーテンで仕切られている)、死刑囚が立たされる踏み板(床板)を開けるボタンがあるボタン室、拘置所長らが執行を見届ける立会室などから構成される。

刑事訴訟法上、死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない(刑事訴訟法477条1項)。また、検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない(刑事訴訟法477条2項)。

死刑には拘置所長、立会検事、検察事務官、首席矯正処遇官(処遇担当)、首席矯正処遇官(教育担当)、医官2名、刑務官5名以上、宗教教誨師が立ち会う。検事の立会いは刑事訴訟法に規定されているが、推理小説家の佐賀潜は著書[33] の中で検事時代の1944年に長崎刑務所浦上支所で執行された場に、担当でもないのに興味本位で立ち会った体験を述べている。

祭壇は教誨室と前室の2ヶ所にあり、死刑確定者の信仰する宗教に応じて、仏教、キリスト教、神道の祭壇を選ぶことができるほか、無宗教も選択できる。

教誨室では宗教教誨師が最後の説教・説法を行う。その後前室に連行され、ここで拘置所長が死刑執行指揮書を読み上げる(執行の正式な告知)。その後、死刑確定者は拘置所長や刑務官らと別れの挨拶を行うのが一般的である。死刑確定者を落ち着かせるために拘置所長・首席矯正処遇官(教育担当)・宗教教誨師が講話を行う。

祭壇には供え物の生菓子や果物が置いており、首席矯正処遇官(教育担当)から最後の飲食を勧められる。また、拘置所によっては喫煙が認められる。拘置所長が死刑確定者に最後に言い残したいことはないか尋ねる。遺言があれば教誨室で遺言を残すことができ、希望があれば遺書を書くこともできるが、時間は限られており、実際は前もって用意しておくことが多い。

一通り終わると死刑確定者は執行室へ連行される。宗教教誨師が仏教系の場合、執行までの間、読経が行われるという。死刑執行の基本的事項については絞罪器械図式(明治6年太政官布告第65号)による。刑務官らは目隠しと、腕の拘束(手錠、後ろ手にする)、足の拘束(踏み板の上に立たされた後)を迅速に行い、執行室に連行されると、踏み板(踏み板にはビニールテープと思われる大小2つの赤い枠が囲ってある)の上に立たされ、首にロープがかけられ(ロープの頚に当たる部分は革で覆われている)、長さを調節する。

執行責任者の合図により、ボタン室で待機する3人(大阪拘置所など5人体制の拘置所もある)の刑務官により同時に3つ(5人体制の場合は5つ)のボタンが一斉に押されると床板が開き、死刑確定者は執行室の下へ落下する。ボタンの一斉の操作は、誰のボタンにより操作が行われたか分からないようにする目的で行われるものである。なお、ボタンの故障あるいは配線不良等で操作できなかった場合に備え、別途、床板を操作できる非常用のハンドルがある[34]。2018年に執行された麻原彰晃こと松本智津夫の場合で、出房から執行までは20分程度だったという。

死刑執行

[編集]この節には暴力的または猟奇的な記述・表現が含まれています。 |

名古屋高等検察庁時代に死刑執行に立ち会った元検察官の三井環が語ったところ[35] によれば、死刑囚の表情は顔も白布に覆われており確認できなかったといい、最後の肉声も立会人のいる部屋にある防音ガラスのためか読経以外は聞こえなかったが、合図もなく首が吊られたため抵抗はなかったという。またその様子は、「不謹慎であるが、奇妙な『美しさ』を感じた」という。なお、その時執行された死刑囚の身体は30分間ぶら下げられていたが、「法的根拠はない」と言われたという。

死刑は絞首により行われると定められている(刑法11条1項)[36]。

絞罪器械図式に定められている装置は、1871年に囚獄司権正・小原重哉が、当時大英帝国植民地であった香港やマレー(現・マレーシア)に出張したさいに実見した絞首台を模倣したものである。宗主国であるイギリスの絞首台とほぼ同一のものである[37]。痛みを感じないとする説の説明も酷似している。しかしながら、ロングドロップによる絞首刑は無痛であるとの説は、オーストリア法医学会会長ヴァルテル・ラブル博士によると、全く誤りである。絞首された者は、ごく例外的な場合を除いて、最低でも5~8秒、長ければ2~3分間は意識があり、その間に苦痛を感じるという[38]。

立ち会った法務技官(医務官)により死刑確定者の死亡が確認された後、法律(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律179条)の規定により死亡が確認されてから5分間遺体はそのままの状態で置かれる。刑事訴訟法第478条により死刑の執行に立ち会った検察事務官は執行始末書を作成し、検察官と執行施設の長又はその代理者とともにこれに押印・署名し、事件に関することそのものが全て終結する。死亡診断書の死因欄には「刑死」と記載される。この際、ボタン室に入った刑務官は、執行終了後数日間の特別休暇を与えられ実家に帰省するケースもある。

執行後、午前11時頃に法務大臣が記者会見を行い、死刑を執行した旨と執行された死刑囚の名前を公表する。

なお、マスコミでの報道における呼称は、受刑者は刑務所を出所した時点で大概は「さん」に変わるのに対し、処刑された死刑囚の場合は「さん」ではなく「元死刑囚」になることが多い[注釈 10]。ただし、再審請求中に病死した場合など呼称の変更が速やかに行われない場合もある。

死刑確定者の遺体は、あらかじめ決めてあった引き受け先と24時間以内に連絡が取れれば遺体は納棺された上、引き取って葬儀をすることが可能であるが、実際に引き取られた死刑確定者の遺体は少ない。遺族が遺体を引き取っても死刑囚の葬儀を拒否される場合もあり、たとえば附属池田小事件の死刑囚である宅間守は獄中結婚した妻が引き取ったが、最終的には信者ではなかった大阪市内のキリスト教の教会で行われた。家族から縁を切られたり、連絡が取れなかったり引き取りを拒否されるなどして引き受け先がない場合は、刑事施設の長が葬儀・火葬・埋葬を行うことになっている(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律177条および刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則94条)[注釈 11] また、死刑確定者の遺言により献体とされる遺体もあった(献体者数が少なかった1980年代までは受け入れ大学もあったが、それ以降は頚部に破損のある執行遺体の引き取りは極めて減少している)。なお、例外として永山則夫連続射殺事件の永山則夫は、遺族が遺体の引き取りを希望していたが刑事施設で火葬されて渡された。これは永山が刑場で激しく抵抗した為、損傷がひどかった為と推測されている。

なお、刑事施設の長は、同所在地の基礎自治体首長に対し死亡を報告する(戸籍法90条1項)。これを受けて戸籍には「(刑事施設の所在地市町村)で年月日何時何分死亡。年月日。何某(拘置所長の個人名)報告」と記載され、同一戸籍内の子などのプライバシーに配慮して拘置所長による報告が一目では分からないように配慮されている。

1907年、京都監獄の現役看守が、刑法に関する雑誌に絞首刑執行の現場の様子を投稿しており、この中には、絞首刑の執行にあたってロープが切れたために釣り上げて死刑を執行した例と、死刑執行命令が出ているのを知らず再審請求した死刑囚を「強制を以って」処刑した例が挙げられている。この看守は、これらの事例に関して、「如斯(かくのごとき)事例を当然職務の行動なりと言う者あらば、余輩何をか語らんや」と述べている[39]。

なお、刑事収容規定法により、原則として12月29日から翌年1月3日、要するに年末年始は死刑執行は執り行われない[40]。

死刑制度に関する統計

[編集]科刑状況

[編集]執行までの期間

[編集]刑事訴訟法第475条2項では、死刑判決確定後から6か月以内に法務大臣が執行を命令しなければならないと規定されているが、死刑判決確定から死刑執行までの平均期間は、1957年(昭和32年)から1961年(昭和36年)までの5年間で死刑を執行された121人の場合は約2年11か月[41]、1997年(平成9年)から2006年(平成18年)までの10年間に死刑を執行された者30人の場合は約7年11か月(このうち、死刑執行までに再審請求や恩赦出願などをしなかった者たちに限ると約4年3か月)[42]、1998年(平成10年)から2007年(平成19年)までの10年間に死刑を執行された者35人の場合は約8年、2008年の1年間で死刑を執行された者15人の場合は約4年1か月[43]、2003年(平成15年)9月12日から2015年(平成27年)7月27日までに死刑を執行された者たちの場合は5年4か月[44]、2012年(平成24年)から2021年(令和3年)までの10年間に死刑を執行された者たちの場合は約7年9か月[45]、2014年(平成26年)から2023年(令和5年)までの10年間で死刑を執行された者たちの場合は約9年である[46]。

東京地方裁判所1998年3月20日判決によれば、同条2項は、死刑という重大な刑罰の執行に必要とされる慎重さと確定判決に必要とされる執行の迅速性という相反する要請を調和するために一応の期限を定めたものであって、法的拘束力のない訓示規定であり、(同条の定める期間を徒過したとしても)特に違法ではない、とする。このため、六か月以内に死刑の執行の命令がなされなくても違法ではないと政府は考えている[44]。しかし刑事訴訟法に明記されている事を「法的拘束力のない訓示規定」と主張するのは刑事訴訟法そのものを法的拘束力のない訓示規定にしてしまうという批判もある。

異例の早さで死刑が執行されたといわれる附属池田小事件の宅間守でさえ、確定してから約1年の時間を要している。そのため、刑を執行されないまま拘置所の中で一生を終える死刑確定者もいる。

警察庁広域重要指定118号事件では、主犯3人に死刑判決が確定したが死刑が迅速に執行されず、死刑確定後10年間で3人全員が病死する結末となった。

また犯人が複数存在し、なおかつ共犯者が逮捕されていないか公判中の場合は、死刑確定者が証人として出廷する可能性があるため執行が行われない。

性別

[編集]1945年以降、日本において約900人に死刑判決が出されたが、女性死刑囚は2021年7月時点でわずか17人である。戦後、1987年末までに第一審で死刑判決を宣告された被告人の総人数は全893人(うち、死刑確定は628人)だが、女性の被告人は10人(893人中1.12%)で、死刑が確定していたのは3人(「女性死刑囚」記事中の表1 - 3番)[注釈 12]だった[47]。

死刑執行数

[編集]1980年7月以後に就任した現職以外の歴代法務大臣39人中で死刑を執行しなかった法務大臣は12人存在し、1949年に現行の刑事訴訟法が施行されて以後で死刑の執行がなかった年度は7年存在する。鳩山邦夫は13人の死刑執行を許可したが、21世紀に入って死刑判決が確定したものが10人含まれており、判決確定から執行までの平均年数を押し下げている。その一方で確定10年以上が経過し、冤罪として再審請願をしていない死刑囚も残されている。2002年9月には当時の死刑囚56人のうち、確定順位36番目と37番目(いずれも1998年確定)の者に死刑が執行されたほか、2004年には確定1年未満の宅間守が処刑された。

これについて、別冊宝島『死刑囚最後の一時間』[要ページ番号]では、2004年から2012年の間に起こった厳罰化に伴う死刑判決が2桁へと激増した時期があり、その影響により死刑囚の増大に執行が追いつけなくなっている。そのため2007年以降、死刑囚が100人を超える状況が続いている。再審や恩赦を求めている死刑囚を避ける傾向にあるため、確定から年数がたっていなくても「やりやすいところからどんどん執行する」方針だとしている。

2010年7月に千葉景子は、2009年9月の法務大臣就任以来初めて2名の死刑執行を指示し立ち会った[48]。千葉は2010年7月28日に2名の死刑執行の指示を出し自ら死刑執行に立ち会ったことを報告し、死刑制度のありかたについての国民的議論のための勉強会を立ち上げる考えを示した[49]。それまで死刑執行命令について慎重な立場を示していた千葉が情報公開の推進等に積極的な進展をもたらさないまま死刑を行ったことについて日本弁護士連合会は批判した[48]。

2018年7月には、オウム真理教事件における死刑囚13名の死刑執行が2度に分けて行われた。6日の7名死刑執行を受けて龍谷大学犯罪学研究センター長の石塚伸一は、「日本国憲法下で、ひとつの事件で、ここまでの人数が死刑になったのは初めて」と述べ[50]、26日の6名死刑執行を受けて上川陽子は、同月内に2度死刑を執行するのは、執行状況を公表するようになった1998年11月以降初めてであると明らかにした[51]。

死刑囚収容施設毎の年別死刑執行の一覧(1993年以降)

[編集]| 年 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1993年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |

| 1994年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| 1995年 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |

| 1996年 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |

| 1997年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

| 1998年 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |

| 1999年 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |

| 2000年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |

| 2001年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| 2002年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

| 2003年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 2004年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 2005年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 2006年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |

| 2007年 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |

| 2008年 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 |

| 2009年 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |

| 2010年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2012年 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |

| 2013年 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |

| 2014年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |

| 2015年 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |

| 2017年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |

| 2018年 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 |

| 2019年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |

| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2021年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |

| 2022年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1993年以降計 | 3 | 8 | 53 | 15 | 29 | 5 | 21 | 134 |

日本における未執行死刑囚の一覧

[編集]- 日本における収監中の死刑囚の一覧に記す。

日本における被死刑執行者一覧

[編集]- 日本における被死刑執行者の一覧に記す。

死刑制度の問題と議論

[編集]死刑制度存続の是非

[編集]冤罪の可能性

[編集]死刑廃止を主張する重要な論拠の一つとして誤判の可能性、冤罪による死刑執行の可能性が日本を含む世界各国において指摘されている。

元最高裁判事の団藤重光はこう述べている。冤罪で刑を執行された場合、その損失が回復不能であることは死刑に限ったものではない。しかし、死刑以外の刑罰によって失われる利益は、その人間がその持ち物として持っている利益であるが、死刑によって失われる生命は、その人間そのものであってそれらすべての利益の帰属する主体であるところに本質的な違いがある。その区別がわからない人は、主体的な人間としてのセンスを持ち合わせない人だというほかない[52]。

- 再審で無罪判決になった事例。

- 免田事件 1948年12月30日に事件発生、1949年1月13日に逮捕、1951年12月25日に死刑確定、逮捕から34年6か月後、確定から31年7か月後の、1983年7月15日に再審で無罪確定(57歳)。

- 財田川事件 1950年2月28日に事件発生、1950年4月3日に逮捕、1957年1月22日に死刑確定、逮捕から33年11か月後、確定から27年2か月後の、1984年3月12日に再審で無罪確定(53歳)。

- 島田事件 1954年3月10日に事件発生、1954年5月24日に逮捕、1960年12月5日に死刑確定、逮捕から35年3か月後、確定から29年8か月後の、1989年2月10日に再審で無罪確定(60歳)。

- 松山事件 1955年10月18日に事件発生、1955年12月8日に逮捕、1960年11月1日に死刑確定、逮捕から28年7か月後、確定から23年8か月後の、1984年7月11日に再審で無罪確定(53歳)。

秘密主義

[編集]日本弁護士連合会は、死刑の執行予定や執行状況の一般社会や死刑確定者の家族への情報提供が不足しているとして、施設や刑罰の方法の公開を求めている[53]。

法務省は、情報公開しない理由として、死刑確定者と家族のプライバシーを挙げている[53]。法務省は以前は『死刑囚の家族の心情に配慮する』ためとして、死刑執行の事実を公式に認めなかったため、白書による総数のみの発表であり、かつては報道機関が情報を把握していなかったために、死刑囚の命日すら不明のケースもあった。

昭和初期までは死刑が執行されるたびに、官報に公示されていたといわれているが[54]、死刑の執行予定は公表されないことに加え、従来は執行後も死刑確定者の氏名や罪状など、多くの情報が公表されなかった特に死刑執行に関しては、日本弁護士連合会が行刑密行主義を非難する声明を出し続けている。

日本では、2007年まで法務当局が処刑の事実(執行者の氏名など)を公式に発表することがなく、死刑囚に対し処刑の日の朝まで告知しない秘密主義を貫いていたため、2006年末の執行では、欧州連合から強く批判された。

この方針に対し法務省は、事前に死刑執行日が判ると、本人の心情の安定が害されるほか、死刑執行反対の抗議行動[注釈 13] が起きる問題があるからだという[55]。

また反対派は、日本における最近の死刑執行は、ほぼ例外なく、国会閉会直後、年末など国民の関心が分散しやすい時期に、執行していると主張する。ただし近年は国会の開催中であっても、法務省が『国民の死刑存置支持率』が高いとして、死刑執行が行われるようになっている[56]。

この行刑密行主義を改善するとして、1998年には当時の法務大臣中村正三郎が『死刑の執行は裁判所の判決に基づいて法務省が行う行政行為だ。行政の情報公開を進めるためにも、また、死刑制度を正しく議論するためにも、死刑の執行の有無については国民に知らせるべきだ』と述べ、同年11月以降はマスメディアに対し「本日、死刑確定者に対し死刑を執行した」と事実が公開(実名は公表されないが報道機関の取材で判明する)され、以後死刑執行の部分公表が慣例化された。

死刑執行は国会閉会中に行われる傾向があったが、2007年4月27日(金曜日)には通常国会開会中でありながら3人の死刑が執行された。さらに、鳩山邦夫の命令により、臨時国会開会中の2007年12月7日に死刑が執行され、ここで日本国憲法下の法務大臣の命令によるものとしては、初めて死刑被執行者の名前、犯罪事実、執行場所が公表された。執行された者の名前の公表に踏み切った理由について、法務省は「死刑が適正に執行されていることについて国民の理解を得るために、情報公開が必要と考えたことなどから、慎重な検討を踏まえ、法務大臣が氏名、犯罪事実、執行場所を公表するとの判断をした」としている。

2009年3月13日、法務省は東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤らに対する死刑執行命令書の開示請求に応じ、命令書を全面開示した。公開された命令書によると、2008年6月13日付で、法務大臣鳩山邦夫が東京高等検察庁検事長だった樋渡利秋に対して「裁判言渡しのとおり執行せよ」と命じ、6月17日に東京拘置所で死刑を執行された。法務省は「死刑執行命令書の開示請求では、死刑囚のプライバシーに配慮し、一部を黒塗りにしてきたが、鳩山以来は全面的に開示している」と述べている[57]。後に鳩山は「宮崎の凶悪性が際立っていたから命令を出した」と明かしている。

国外逃亡犯と死刑

[編集]日本で犯罪を犯した外国人が死刑廃止国へ逃亡した場合、「日本が死刑存置国である」ことを理由に、犯罪者の引渡しが拒否される場合もある[58]。

東京で日本人女性を殺害し国外逃亡したイラン人が死刑廃止国のスウェーデンで拘束された事例[59] では、両国間で犯罪人引渡し条約がないため、スウェーデンの国内法を根拠に日本側が任意の引渡しを要請した。しかし1994年にスウェーデン政府は「死刑にしない保証をしない限り応じない」とされた。この事件は判例に準拠すれば死刑になる可能性が少ないケースであったが、裁判を行う前に死刑にならないことを100%確実に保証することは日本国政府として不可能であったため、結局引き渡されず、スウェーデンにおいて代理処罰され、1995年に禁錮10年の判決を受けたという。

日本人の殺人犯が犯罪人引渡し条約を締結していない南アフリカ共和国に逃亡した事例では、死刑制度を理由に引き渡しが拒否されること見越し、日本の検察が死刑を求刑しないという確約をすることで引き渡しを進めようとしたが、南アフリカ側が裁判官の誓約書が必要と回答し一時頓挫した[58]。

死刑存置国によって死刑の適用について差異があることも少なくないが、福岡一家4人殺害事件(2003年)では犯人の中国人3人のうち2人が母国の中国に逃亡し1人が日本で逮捕され、日本では1審で死刑を宣告され控訴棄却後、上告したが、2011年10月20日に最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は上告を棄却して死刑判決を言い渡した。中国で拘束された2人については死刑と無期懲役に別れ、死刑は執行されている。

裁判員制度と死刑

[編集]2009年に開始した裁判員制度により、死刑判決の可能性のある事案を有権者が裁判官とともに審理することになる。そのため、死刑廃止に向けた活動を行っている団体などから、国民の間で死刑制度の存廃について議論がより深く広がることが期待されている。ただ、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)18条の規定[注釈 14]にもとづき、死刑の適用が問題となる事件においては死刑を前提とした量刑の判断について質問(具体的には死刑に対する考え方などにも)を行い、不公平な裁判をするおそれの有無を判断すると規定されたこと[60] から、一方的な裁判員選定が行われる可能性がある。実際にアメリカでは陪審員の選考に際し検察・弁護側双方が恣意的な選定を行っていることが問題になっている。

日本の裁判員制度では、裁判員として参加する有権者が有罪か無罪かとともに量刑を多数決(9人中5人以上)で決定[注釈 15]。そのため、場合によっては国民が同じ国民に対して死刑を宣告する形式となる(ただし、被疑者が日本国民とは限らない)。そのため、日本のように有権者が裁判官として参加する参審制(陪審制は無罪か有罪かを判断するもので、通常は量刑までを決定しない)を採用する国で死刑を宣告できるのは世界唯一(ほかの参審制導入国は欧州諸国の死刑廃止国のみ、死刑制度存置国では韓国で2008年に裁判員制度が始まったが、1998年以降死刑執行が行われておらず国際人権団体が「事実上の死刑廃止国」に分類している[61])である。2審では従来どおりの職業裁判官による公判が行われるが、裁判が1審で確定した場合、一般国民が死刑を宣告したことになる。そのため有権者が場合によっては「人殺し」になる危険性があり、死刑制度を廃止した上でなければ裁判員制度を導入すべきではないとの指摘が死刑廃止論者側[62] から提示されている。

仮釈放のない無期懲役(重無期刑)の導入

[編集]死刑の代替として仮釈放制度のない無期懲役刑の導入の是非が議論されている[53]。

仮釈放のない無期懲役をめぐっては、前述の効果を重視する立場の者から支持する意見が表明されている一方、死刑廃止派の一部から死刑と同様に人道上問題が大きいという意見が表明されているほか、死刑存置派の一部からも、「人を一生牢獄につなぐ刑は死刑よりも残虐な刑である」といった意見や[注釈 16]、刑務所の秩序維持や収容費用といった面から、その現実性を疑問視する意見が表明されている[注釈 17]。

無期懲役とは

[編集]元来「無期刑」とは、刑期に「期」限が「無」いこと[注釈 18]、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたること(受刑者が死亡するまでその刑を科すということ)を意味し[63][64][65]、有期懲役より重い刑罰であり、死刑に次ぐものとされており、日本の刑法を英語で表現する場合も「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁) with work」との語が充てられている[66]。刑期の上限をあらかじめ定めない絶対的不定期刑では刑がいつかは終了することが想定されているのに対し、無期懲役では刑が終了することは想定されていない。

ただし、現在の刑法28条では無期懲役の受刑者にも仮釈放(一生という刑期の途中において一定の条件下で釈放する制度)によって社会に復帰できる可能性を認めており[注釈 19]、同法の規定上10年を経過すればその可能性が認められる点で、現行法制度に存在する無期懲役は相対的無期刑であり、絶対的無期刑(重無期刑)とは異なる。仮釈放による社会復帰の可能性が全くない無期懲役は日本の法制度には存在しない。

刑法学、国語学上の観点では、「無期刑」と「終身刑」は定義的に同等の刑罰であり[63][64][65][67][68]、その中には仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(絶対的無期刑、絶対的終身刑)がある。刑法や刑事訴訟法は冒頭で一般則を定め、その後に個別の条項を定めているが、刑罰の種類と、裁判で宣告された刑の執行に対する減免措置は、別個の独立した概念であり、特定の減免手段が特定の刑に所属するわけではない。つまり、仮釈放という減免手段が無期刑という固有の刑罰に所属しているわけではない。すなわち、日本において無期刑を定める規定は刑法12条、13条であり[69]、仮釈放の可能性を規定する同法28条を削除すると、無期懲役の場合、釈放の余地がなくなるものと解釈される。

諸外国における法制

[編集]「終身刑」を英語にすれば「Life imprisonment without parole」が充てがわれるべきであるが、日本の報道では、これまで「Life imprisonment」を直訳的に「終身刑」と翻訳してきたため[注釈 20]、それが伝え広げられ、海外(特にヨーロッパ語圏)では「仮釈放の可能性のない無期刑」が一般的に採用されているとの風説が広まることにつながった[注釈 21]。また、そのような中で、「Life imprisonment without parole」を直訳的に「仮釈放のない終身刑」と翻訳することと、海外の仮釈放などの情報を容易に取得できるようになった情報網の発達が相まって、海外には「仮釈放のある終身刑」という日本の無期刑とは「別概念」のものが存在するといった言説も拡大し、概念的な混乱は一段と広がることになった。

しかし、現実に海外の刑法典や仮釈放法典を見れば、「仮釈放の資格が認められる、最低の期間」は日本より長い場合が多いものの、比較的多数の国において、すべての無期刑の受刑者において仮釈放の可能性が認められており、たとえば、大韓民国刑法72条1項[70] は10年、ドイツ刑法57条a[71]、オーストリア刑法46条5項[72] は15年、フランス刑法132-23条[73] は18年[注釈 22]、ルーマニア刑法55条1項[74] は20年、ポーランド刑法78条3項[75]、ロシア刑法79条5項[76]、カナダ刑法745条1項[77][注釈 23]、台湾刑法77条[78] は25年、イタリア刑法176条[79] は26年の経過によってそれぞれ仮釈放の可能性を認めている。一方で、中国やアメリカ合衆国、オランダなどにおいては仮釈放のない無期刑制度が現に存在している。イギリスにおいても、量刑ガイドライン附則21章により、「極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができる」と規定されている。これら諸外国の状況について、法務省は国会答弁や比較法資料において、「諸外国を見ると仮釈放のない無期刑を採用している国は比較的少数にとどまっている」とかねてからしばし説明してきた[80]。

無期刑の仮釈放の現状

[編集]2022年末現在、無期刑が確定し刑事施設に拘禁されている者の総数は1,688人である[81]。

日本では、仮釈放中の者は残りの刑の期間について保護観察に付される残刑期間主義が採られており、無期懲役の受刑者は、残りの刑期も無期であるため、仮釈放が認められた場合でも、恩赦などの措置がない限り、一生涯観察処分となり、定められた遵守事項[注釈 24]を守らなかったり、犯罪を犯したりした場合には、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されることとなる[注釈 25]。ただし、少年のときに無期懲役の言渡しを受けた者[注釈 26] については、仮釈放を許された後、それが取り消されることなく無事に10年を経過すれば、少年法59条の規定により刑は終了したものとされる考試期間主義が採られている。

運用

[編集]無期刑仮釈放者[82]における刑事施設在所期間についての年次別内訳は、法務省「令和5年版犯罪白書」「昭和48年版犯罪白書」[83]「昭和45年版犯罪白書」[84]より、以下の表のようになっている。

| 年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 18年を 超える | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1967年 | 88 | 10 | 24 | 37 | 9 | 8 | ||||

| 1968年 | 82 | 8 | 28 | 34 | 9 | 3 | ||||

| 1969年 | 94 | 11 | 36 | 22 | 19 | 6 | ||||

| 年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 20年以内 | 20年を 超える | |||

| 1970年 | 88 | 4 | 32 | 37 | 4 | 9 | 2 | |||

| 1971年 | 84 | 11 | 25 | 25 | 17 | 5 | 1 | |||

| 1972年 | 49 | 7 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | |||

| 1973年 | 63 | - | 16 | 35 | 10 | 1 | 1 | |||

| 1974年 | 65 | - | 13 | 34 | 13 | 5 | - | |||

| 1975年 | 105 | 1 | 24 | 50 | 17 | 8 | 5 | |||

| 1976年 | 54 | 2 | 12 | 25 | 11 | - | 4 | |||

| 1977年 | 55 | 1 | 10 | 24 | 11 | 5 | 4 | |||

| 1978年 | 43 | 1 | 3 | 17 | 11 | 8 | 3 | |||

| 1979年 | 57 | - | 5 | 33 | 11 | 5 | 3 | |||

| 1980年 | 46 | - | 8 | 22 | 11 | 3 | 2 | |||

| 1981年 | 57 | - | 8 | 30 | 14 | 4 | 1 | |||

| 1982年 | 54 | - | 12 | 24 | 13 | 3 | 2 | |||

| 1983年 | 45 | 3 | 7 | 16 | 10 | 5 | 4 | |||

| 1984年 | 50 | 3 | 11 | 16 | 12 | 3 | 5 | |||

| 1985年 | 26 | - | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||

| 1986年 | 28 | - | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | |||

| 1987年 | 25 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | - | |||

| 1988年 | 11 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||

| 1989年 | 13 | - | - | 5 | 1 | 3 | 4 | |||

| 1990年 | 17 | - | - | 5 | 3 | 4 | 5 | |||

| 1991年 | 33 | - | 1 | 12 | 8 | 6 | 6 | |||

| 1992年 | 21 | - | - | 6 | 1 | 6 | 8 | |||

| 1993年 | 16 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | |||

| 1994年 | 15 | - | - | - | 8 | 3 | 4 | |||

| 1995年 | 15 | - | - | 1 | 5 | 4 | 5 | |||

| 1996年 | 9 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | |||

| 1997年 | 13 | - | 1 | - | - | 4 | 8 | |||

| 年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 20年以内 | 25年以内 | 30年以内 | 35年以内 | 35年を 超える |

| 1998年 | 14 | - | - | - | - | 5 | 8 | 1 | - | - |

| 1999年 | 9 | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | - |

| 2000年 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |

| 2001年 | 14 | - | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 1 | - |

| 2002年 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |

| 2003年 | 13 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - |

| 2004年 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 |

| 2005年 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |

| 2006年 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |

| 2007年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 2008年 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |

| 2009年 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |

| 2010年 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |

| 2011年 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |

| 2012年 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |

| 2013年 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |

| 2014年 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |

| 2015年 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |

| 2016年 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |

| 2017年 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |

| 2018年 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |

| 2019年 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |

| 2020年 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |

| 2021年 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |

| 2022年 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |

| 年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 20年以内 | 25年以内 | 30年以内 | 35年以内 | 35年を 超える |

従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず(特に1980年代までは相当数)存在しており、1967年~1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は1,136人おり、約89%を占め、早い者では在所期間12年以内に仮釈放された者が64人いた。更には、昭和48年版犯罪白書によれば、少なくとも1970年~1972年の間に13人が在所期間10年以内に仮釈放されていた。

しかし、1990年代に入ったころから次第に運用状況に変化が見られ、2003~2006年では仮釈放を許可された者の中で刑事施設に在所していた期間が最短の者で20年超え25年以内であった。そして、2008年~2010年は最短の者で25年超え30年以内となり、2011年以降は2014年を除いて、最短の者が30年超え35年以内となっている。それに伴って、仮釈放を許可された者における在所期間の平均も、1980年代までは15年-18年であったものの、1990年代から20年、23年と次第に伸長していき、2004年には25年を超えていった。そして2007年以降は2008年を除いて、現在までのところ一貫して30年を超え、2022年においては40年を超えている[85][86]。

そして、仮釈放された者の中に、50年を超えた者が2019年で2人、2020年で1人、2022年で3人いた。また、1880年(明治13年)2月27日に明治政府より赦免を受けるまで流罪の刑を八丈島で約53年間受刑した近藤富蔵より長く受けた者が2022年の判断時の在所年数が52年2月である者以外全員であった[87]。

更に、2019年に仮釈放された無期刑受刑者の内、仮釈放審査による判断時の在所年数が61年(1957年に起こした強盗致死傷の罪状で熊本刑務所で服役していた80歳代無期刑受刑者)になる者がいた。その当時では日本国内において最も長い在所期間であった。また、この受刑者は5度にわたって仮釈放申請をしていたが、受け入れ先がないという理由で却下されていたが、2009年に導入された「特別調整」(高齢者や障害のある受刑者を福祉施設で受け入れる制度)により、福祉施設で受け入れることで、仮釈放の許可が下りたという経緯がある。その後、出所から1年で亡くなっている[88][89]。

なお、2022年は61年を超えて仮釈放された者が3人おり、最長在所期間の記録を塗り替えた。最も長い期間は63年9月で2人(どちらも80代であり、それぞれ1人死者を出している。)であり、次いで63年7月(89歳で仮釈放。2度の殺人で死者を2人出している[90]。仮釈放と判断された時は、熊本刑務所に収監されていた[91][92][93][94]。)である。

許可基準

[編集]仮釈放が許可されるための条件については、刑法28条が「改悛の状があるとき」と規定しており、この「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指すわけではなく、法務省令である「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」28条の基準を満たす状態を指すものとされており、「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている[注釈 27]。

また、同規則18条では「仮釈放の審理にあたっては、犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情、共犯者の状況、被害者等の状況、審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係、矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度、帰住予定地の生活環境、審理対象者に係る引受人の状況、釈放後の生活の計画、その他審理のために必要な事項」をそれぞれ調査すべき旨が規定されている。

ここで審理における調査事項のひとつされている「被害者等の状況」については、従来は必ずしも十分な調査が行なわれておらず、被害者側に意見表明の権利もない状況にあった。しかし、被害者保護の社会的要請(国民世論)の高まりを受け、2005年の更生保護法の成立を契機に、被害者が希望すれば仮釈放の審理の際に被害者側が口頭や書面で意見を述べることが可能となり、2009年度からは被害者側が拒否しない限りにおいて必要的に調査を行なう方針が取られるようになった。

判断過程

[編集]仮釈放は法務省管轄の地方更生保護委員会の審理によってなされ、そこで「許可相当」と判断された場合に初めて実際の受刑者の仮釈放が行なわれるものであって、全ての受刑者に仮釈放の可能性はあっても、将来的な仮釈放が保証されているというわけではない。

このため、本人の諸状況から、仮釈放が認められず、30年を超える期間、刑事施設に在所し続けている受刑者や刑務所内で死を迎える受刑者も存在しており、2022年12月31日現在では刑事施設在所期間が30年以上となる者は298人(内、50年以上になる者が10人いる)、また2013年から2022年までの刑事施設内死亡者(いわゆる獄死者)は260人となっている[95]。1985年の時点では刑事施設在所期間が30年以上の者は7人であったため[96]、このことから、当時と比較して仮釈放可否の判断が慎重なものとなっている。

マル特無期

[編集]「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について(平成10年6月18日付の次長検事依命通達)」(通称「最高検マル特無期通達」)より、検察に死刑を求刑された無期刑受刑者が事実上の対象者となっている。また、死刑の求刑に対し無期懲役が確定した場合などで、指定事件の対象者は少なくとも380人に上る。この通達により、検察はマル特無期刑受刑者の仮釈放に対して、反対意見となり、仮釈放される可能性が低くなる。

但し、検察の意見は絶対ではなく、仮釈放の決定権は、地方更生保護委員会であること、法務大臣の一般的指揮権(検察庁法14条本文)に基づき、法務省限りでその運用を変えられる可能性がある為、マル特に指定されたからといって、仮釈放されないとは限らない[97]。

2013年~2022年、検察官意見が仮釈放に反対であったもの(222件)のうち、仮釈放を許されたものは38件(17.1%)であった[95]。しかしながら、検察官意見が反対でないと判断される(70.0%)のと比べて、仮釈放のハードルが約4.1倍高くなっている事実がある。

風説

[編集]この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

前述のように、現在の制度上、無期刑に処せられた者も、最短で10年を経過すれば仮釈放を許可することができる規定になっており、この規定と、過去において10数年で仮釈放を許可されたケースが前述にあるように実際に相当数存在していたこと(1967年~1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は、全体の約89%を占めていた)、また、仮釈放の運用状況が1990年代から次第に変化したものの最近になるまであまり公にされてこなかった[98]ことから、無期刑に処された者でも、10年や10数年、または20年程度の服役ののちに仮釈放されることが通常であるといった風説が、1990年代から2000年代において一部で形成された。

例として、光市母子殺害事件の加害者が、7年程度で出られると勘違いする程であったが、後に被害者の執念が実り、死刑判決が下された[99]。更に、2015年6月13日の「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」にて弁護士である大渕愛子が「無期懲役でも15年くらいで仮釈放になる」と発言、これは後述する法務省による情報公開があったにも関わらず放送当時の運用実態と異なるものであり、批判されている[88][100][101][102]。しかし、このとき既に仮釈放の判断状況や許可者の在所期間などの運用は変化を示しており、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について情報を公開するようになった[95]。

また、同時に運用・審理の透明性の観点から、検察官の意見照会を義務化[103]、刑執行開始後30年を経過した時点において必要的に仮釈放審理(刑事施設の長の申出によらない国の権限での仮釈放審理)の実施[104]、および前述の被害者意見聴取の義務化という4つの方針が採られることとなった[105][106]。

しかしその一方で、近年、無期刑受刑者における仮釈放について困難性を強調しすぎる意見も見受けられる。たとえば、「千数百人の無期刑受刑者が存在するにもかかわらず、近年における仮釈放は年間数人であるから、仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放は絶望的である」「2005年の刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者は仮釈放になるとしても30年以上の服役が必定である」といったものがそれである。

たしかに、2022年末時点において、1,688人の無期刑受刑者が刑事施設に在所しており、同年における新たに仮釈放された者は5人であったため、これらの数字を使えば仮釈放率が0%台は真実ではあるが、これらの数字を使うことに問題があるとの指摘もある。法務省の「無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等」[95]によれば、無期刑受刑者の内、約12.6%は仮釈放が可能となる10年を経過していない。また、仮釈放の対象になりにくい20年を経過していない者を加えると全体の約59%にあたる。そのため、これらの者を対象に加えるのは計算手法的に問題があるとの指摘である。また、ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者が生存する限りにおいて連続的に、仮釈放となる可能性は存し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならない。

また、参考までに2013年~2022年の間までに仮釈放の審査で仮釈放が許された無期刑受刑者は、審査された無期受刑者全体の約24.0%である。仮釈放に対する検察官の意見と懲罰回数により仮釈放になるかどうか左右されている。

前者は反対の場合、仮釈放になる確率が2割満たないのに対して、反対でない場合は7割が仮釈放される。また、後述の「マル特無期」(指定の対象は死刑求刑に対して無期判決が確定した場合や、特に悪質と判断した事件、再犯の可能性がある場合など)に指定された場合は、検察官意見は反対となる。そして、検察官の意見が「反対でない」と判断された仮釈放審査対象となった無期刑受刑者は全体で約17.1%(350人中60人)である。

後者は懲罰回数が無しの場合は、約45.3%が仮釈放となるが、懲罰回数が増えるにつれ低下していき、5回を超えた場合は2割に満たなくなる[95]。

更に、刑法改正によって有期刑の上限が30年に引き上げられたといえども、前述のように現制度における懲役30年も絶対的な懲役30年ではなく、許可基準に適合すれば、30年の刑期満了以前に釈放することが可能であり、刑法の規定上はその3分の1にあたる10年を経過すれば仮釈放の「可能性がある」ことを留意しなければならない。

仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってはならないという論法を採れば、30年の有期刑は、29年の有期刑より重い刑であるから、29年未満で仮釈放になってはならないということになり、その場合、仮釈放制度そのものの適用が否定されてしまうからである。無期懲役と懲役30年の受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ、前者は本人が死亡するまで、後者は30年刑事施設に収監されることになり、片方が矯正教育の結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ、片方は相当と判断された時点において仮釈放され、もう片方は刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育の成果を早期に示せば、理論的にはともに10年で仮釈放が許可されることもありうるのであり、矯正教育の成果や経緯において場合によっては刑事施設の在所期間が逆転しうることは仮釈放制度の本旨に照らしてやむをえない面もある。

もっとも、有期刑の受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期の6-8割あるいはそれ未満で仮釈放を許可された事例も相当数存在していたが、近年においては多くが刑期の8割以上の服役を経て仮釈放を許可されており、このことからも、当該状況の継続を前提とすれば、将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用は行い難いという間接的影響は認められるが、それ以上の影響を有期刑の引き上げに根拠づけることは理論的に不十分といえる。

執行方法の妥当性

[編集]現在、絞首刑は、首にロープをかけて死刑を執行される者(以下「受刑者」)を落下させ、空中に吊り下げる方式でほとんどが行われ、日本も1873年以来、この方法を採用している。ところが、この方式の絞首刑では、落下直後に受刑者の首が切断されたり、またはそれに近い状態まで切断される例が世界各国で報告されている(詳細は絞首刑に記す。)。

このように、首が切断あるいは切断に近い状態になるケースがあるということは、英国では1953年に提出された議会への報告書[107] の中で取り上げられた。最近でも、2007年1月15日にイラク・バクダードで処刑されたサッダーム・フセインの異父弟バルザーン・イブラーヒーム・ハサンの例があり、首がちぎれて血だまりができた様子を撮ったビデオが一部の報道関係者に公開されている[108]。

通常、絞首刑では、ロープが伸び切った瞬間に受刑者の首を作用点として頭と胴体とを上下に引っ張る力がかかる。体重が重く落下距離が長いほど、受刑者の首にかかる力は大きくなる。この力が弱ければすぐに死亡することはなく、受刑者は数分もしくはそれ以上の時間をかけて窒息死することになる。逆に、首への衝撃がある程度強ければ、頸椎の骨折、脊髄の切断、及び首の動脈の損傷などが原因でごく短時間のうちに意識を失うものと考えられている。ただし、この場合でも落下の瞬間から心停止まではやはり数分以上の時間を要する。受刑者を落下させる目的はここにある。この首にかかる力が、首全体が耐えうる限界を超えた場合に、引きちぎられて首の切断が起きる。(法医学者の研究によると、どのくらいの力が加わると首が切断されるかまで判明している[109]。)

このため、絞首刑を採用している国・軍隊では、執行方法を調整して首の切断を防止しようと努めてきている。その一例として、絞首刑を採用していた当時の英国や米陸軍では、首にかかる力を制限するために、受刑者の体重に応じた落下距離を定めて、落下表(drop table)公式ドロップテーブルを作成していた[110]。英国は死刑そのものを廃止し米陸軍も今では絞首刑を採用していないが、この落下表は現在でも絞首刑を採用している国などで採用されている[111]。

一方、日本の絞首刑では受刑者の首の切断を防止するための規程は存在せず、同趣旨の通達や命令の存在も明らかになっていない。落下表の使用はおろか存在すらも不明である。執行方法に各国間で特段の差はないのであるため、日本の絞首刑でも受刑者の首の切断は起こり得るといえる。

実際に死刑執行の際に首が切断されるようなことがあれば、憲法36条(残虐な刑罰の禁止)に違反した執行であると解釈される可能性が高いが、現在のところ最高裁判所の判例で死刑は合憲であるとされている。

また、憲法31条は、法律の定める手続によらなければ生命を奪われないこと(適正手続の保障)を定めている。まず首が切断されるような死刑は刑法11条の定める「絞首」ではありえない。つまり、法律の定めていない執行方法を用いた死刑と言える。次に首が切断されれば、法律の定める「絞首」ではありえないため、それを防ぐための規定は(それが本当に首の切断を防ぐことができるかどうかは別の話だが)、死刑の執行方法の種類を特定するために法律に明記されるべき内容(法律事項)である。ところが、日本の法律には規定されていない。最後に最高裁の判例[112] によって現在も有効であるとされている1873年(明治6年)太政官布告65号は、受刑者を「地ヲ離ル凡一尺」まで落下させるように定めている。現在の刑事施設は刑場の床が開いて受刑者が落下する構造になっており、例えば東京拘置所では刑場の床から下の階の床まで約4mあるとされている[113] ことから、受刑者は約3.7m落下することになる。前述のティクリティ(体重80kg足らず)の例などでは、2.4m程度の落下で首の切断が起こることからすると、日本の死刑に関する規定をそのまま実行すると絞首刑のさいに受刑者の首が切断されてしまいかねない。つまり定められた手続の中に適正でない内容があるのがわかる。

実際に日本でも、太政官布告65号が施行された1873年以降に、首がほとんど切断された事故が発生していたことが報道されている。1883年(明治16年)7月6日の小野澤おとわという人物の絞首刑執行の際、「刑台の踏板を外すと均(ひと)しくおとわの体は首を縊(くく)りて一丈(いちじょう)余(よ)の高き処(ところ)よりズドンと釣り下りし処、同人の肥満にて身体(からだ)の重かりし故か釣り下る機会(はずみ)に首が半分ほど引き切れたれば血潮が四方あたりへ迸(ほとばし)り、五分間ほどにて全く絶命した」[114]、「とわが肥満質にて重量(おもみ)のありし故にや絞縄がふかく咽喉に喰込みしと見え鼻口咽喉より鮮血迸(ほとば)しり忽地(たちまち)にして死に就たるにいとあさましき姿なりし。稍(やや)あって死体を解下(ときおろ)されたれど絞縄のくい入りてとれざる故、刃物を以て切断し直に棺におさめられ」た[115] と、当時の新聞にその様子が描かれている。

法務大臣による死刑執行命令

[編集]法務大臣によっては、死刑執行に対する思想の相違によって、対応が異なってくる。苦悶しながら署名する法務大臣も少なくなく、例えば犬養健は死刑執行命令書への署名を嫌い、できるだけ回避したうえどうしても決裁しなければならなくなっても、即決せず3、4日は待たせたという[116]。一方で、積極的な法務大臣も多く、犬養の後任の加藤鐐五郎と小原直は半年弱の間に死刑執行命令書の決裁を積極的に行ったため、1954年当時未執行だった1948年と1949年ごろの死刑確定囚32人の死刑が執行された[116]。また、田中伊三次は記者の前で一度に23名の死刑執行命令書に署名し記事化することを要求している。中垣國男は在任中33名の死刑執行命令を出したが、死刑囚個人に支援団体が組織されていた藤本事件や小松川事件の死刑囚を早急に処刑したほか、反対派に阻止されたが平沢貞通の処刑準備をした。

宮澤内閣で法務大臣を務めた田原隆のように「国民の多数が死刑を支持している」と述べ、自身は死刑執行命令を下すこともあり得るという考えを示したにもかかわらず、1年の在任期間の間に死刑執行しなかった(本人は法務官僚から死刑執行命令書の署名を求められなかったと弁明)大臣もいる。内閣総理大臣であった吉田茂も第2次吉田内閣発足時に1ヶ月法務総裁(後の法務大臣)を兼務していたが、1947年10月に官房長が死刑執行命令書に決裁を求めたところ、チラッと目を通しただけで「これは専任大臣ができてからにしてくれ」と署名を拒否している[117]。

また自己の信念で、死刑執行を拒否した法務大臣もいる。たとえば戦後の1964年と1968年および1990年から1992年までは死刑執行が行われなかった。そのうち1964年は、賀屋興宣(在任1963年7月 - 1964年7月)が元A級戦犯であり、収容されていた巣鴨プリズンにおいて元首相の東條英機らA級戦犯7名が絞首刑に処されるのを見送ったうえに、最期の叫びも聞いたため心情的にできなかった。後者の1968年は、赤間文三が「勘弁してくれ。今度、俺にお迎えがきたらどうする」などと発言して署名を拒否した。

1990年代初期のモラトリアム(死刑執行一時停止)は、長谷川信から梶山静六、左藤恵、田原隆と、歴代の法務大臣に引き継がれていた。長谷川は病気で倒れるなど(辞任直後に死去)の事務方の混乱や、1991年に明仁の即位の礼が執り行われる(大正天皇と昭和天皇の大礼の際には、死刑囚の大量恩赦が行われたが、行われなかった)事情もあったが、特に自分が浄土真宗の住職であるという信仰上の信念から、死刑執行命令書に署名しなかった左藤恵(在任1990年12月-1991年11月)の例がある。

しかし1993年3月26日に3人の死刑が執行され、このモラトリアムは終わった。後藤田正晴(警察官僚出身)が「法秩序、国家の基本がゆらぐ」(国会答弁)として再開させた。これは死刑執行が途絶えることで、事実上死刑制度が廃止になることを危惧した、法務官僚の意向があったともいわれている。

弁護士出身で真宗大谷派の信徒である杉浦正健(在任2005年10月-2006年9月)が、就任直後の記者会見で「私の心や宗教観や哲学の問題として、死刑執行書にはサインしない」と発言したものの、1時間後には記者会見を開いて撤回した。結局、杉浦は死刑執行することなく任期を終えたが、「職務を執行しないのであれば、法務大臣を受けるべきでない」との強い批判があり、以後の法務大臣任命に影響を与えた[注釈 28]。

杉浦の後任である長勢甚遠は、2006年12月25日に広島タクシー運転手連続殺人事件の犯人(広島拘置所在監)、今市4人殺傷事件の犯人・藤波芳夫(東京拘置所在監)ら死刑確定者4人の執行書にサインした。「執行を1年でも途絶えさせてはならない」という法務省の強い意向が、異例の年末の執行になったとされる[118]。

執行の遅れに関する議論

[編集]死刑執行には法務大臣の署名が必須であり、署名には赤鉛筆が使われる[119]。在任中に信条、宗教上の理由などで執行命令書の署名を行わなかった法務大臣もいる(賀屋興宣、左藤恵など)。2005年に法務大臣に就任した杉浦正健が就任記者会見で「(死刑執行命令書に)私はサインしない」と法相としては異例の発言をした(ただし1時間後に発言を撤回している。なお、杉浦は在任期間中、一度も執行命令書にサインをしていない)。一方で、1992年に法相に就任した後藤田正晴は「法相が責任を回避したら国の秩序が揺らぐ」と語っており、また、2001年に法相に就任した森山眞弓は「執行しないと決めている人は法相を引き受けるべきではない」と述べており[120]、法相という立場にある以上、刑法および刑事訴訟法で規定された責務を果たすべきという主張も少なくない。

死刑の執行に積極的な大臣も存在した。田中伊三次は1967年の法務大臣就任後、知り合いの記者に「死刑が執行されるところを見に行こう」と誘って相談した刑事局総務課長伊藤栄樹から叱責されたり、死刑場を新聞記者に公開した後、「これから死刑執行命令書のサインを行うので写真を撮ってくれ」と、数珠を片手にポーズを構えて1度に23人分の死刑執行命令書に署名したが、どの新聞社も記事にしなかった[注釈 29]。反対に裁判資料を持ち込み悩みながら熟読し判断を下した大臣もいた。

旧刑事訴訟法下でも執行にかなりの時間を要していたが、現在の刑事訴訟法が制定された際、判決確定から6か月という規定が作られた。しかし結果的には、この規定をもってしても判決確定から執行までの期間が6か月以内になることはなかった。

判決の確定から6ヶ月が経過しても執行されない点については昭和20年代後半にすでに問題になっており、1953年6月19日に朝日新聞に掲載された「たまった死刑囚84人、部内に執行促進論 再審や恩赦請求を乱用」の記事によれば、死刑囚が死刑執行阻止を狙い、再審請求や恩赦出願を濫発するので法務当局内部に再審請求を行える回数を制限すべきだとする議論があることを伝えているが、そのなかで「昭和24年に最高裁で確定した死刑囚が残されている」と指摘しており、当時は「4年」も長い拘置期間とされていた。

その後1950年代以降は精神の異常を疑われたまま死刑判決を受けた者や、冤罪が疑われながら死刑判決を受けた者については、さらに執行が避けられる傾向が顕著になり(著名なものに帝銀事件があるが、藤本事件のように執行された例もある)、外部交通が制限されるなか、長年にわたり何度も再審請求を繰り返して、最終的に無罪となった元死刑確定者も存在している。もっとも、1960年代から1980年代にかけて新規の死刑確定囚が多くなかった事実もある。

また、死刑が確定したのちに、何らかの理由により刑が執行されなかった場合、以前は確定後30年をもって刑そのものが免除となる規定が刑法32条にあったが、2010年に人を死亡させた罪の公訴時効の廃止・延長がされた際、死刑の時効も廃止された。ただし死刑確定者が刑法11条2項に基づき刑事施設に継続して拘置されることによって、免除までの期間は中断されることとされていた(最高裁昭和60年7月19日決定)(帝銀事件#死刑確定後参照)。30年以上拘置されていた例として名張毒ぶどう酒事件(2015年に八王子医療刑務所で病死)がある。

主義主張に無関係もしくは不明ながら任期が短いなどの経緯により、結果として在任中死刑執行を1人も行わなかった法務大臣も、第二次世界大戦後に複数存在する。

鳩山邦夫の死刑執行増大方針

[編集]鳩山邦夫は法務大臣在任期間中13人もの死刑を執行したが、これに対し朝日新聞は2008年6月18日付夕刊「素粒子」欄で「永世死刑執行人 鳩山法相」「2カ月間隔でゴーサイン出して新記録達成。またの名、死に神」と揶揄した。これに対し鳩山は「人の命を絶つという極刑を実施するのだから、心境は穏やかではない。しかしどんなにつらくても社会正義のためにやらざるを得ない。宮崎勤死刑囚らにも人権も人格もある。司法の慎重な判断、法律の規定があり、苦しんだ揚げ句に執行した。死に神に連れていかれたというのは違うと思う。(記事は)執行された方に対する侮辱だ」と朝日新聞に強く抗議し、「私を死に神と表現することがどれだけ悪影響を与えるか。そういう軽率な文章を平気で載せる態度自身が世の中を悪くしていると思う」と朝日新聞の報道姿勢を批判した。これに関して朝日新聞には「法相は職務を全うしているだけ」「死に神とはふざけすぎ」など、多くの抗議が寄せられ、朝日新聞は「法相の名誉を中傷する意図はなかった」「表現の方法や技量をもっと磨かねば」と弁明[123][124] している。

また全国犯罪被害者の会も「一日も早い死刑執行を待ち望んできた被害者遺族も死に神ということになり、(報道によって)今回ほど侮辱的で、感情を逆なでされる苦痛を受けたのは初めて」とする抗議文と公開質問を朝日新聞社に送った[125] という。なお1ヶ月後に全国犯罪被害者の会は不適切な表現であり死刑執行数が多いことを批判したものではなかったとの朝日側の謝罪を受け入れた[126] が、鳩山は退任前の会見で「サイバンインコ[注釈 30]は留任、死に神は辞任」という発言をしており、なおも不快感をしめしていたという[127]。

歴代法務大臣の死刑執行命令数

[編集]- 注釈

日本における死刑の歴史

[編集]平安時代以前

[編集]律令体制下では死刑として「絞」と「斬」の2種類があった[49]。

「古事記」の仁徳天皇記によれば、反乱を企てた弟夫婦を山部大楯連に命じて討たせたが、その時山部がその妻女鳥がしていた玉釧を死体から奪い、妻に与えていたのを咎められ、処刑されたとの記述がある(方法は不明)。日本の史書で「死刑」の単語が使われた最も古い事例である。また最初に刑罰として明らかに斬首にされたのは、采女と関係を持ったとして雄略天皇に処断された凡河内香賜である。その後中国の影響を受けた律令法が整備され、刑罰の一つとして死刑制度が形成された。

平安時代

[編集]平安時代には、嵯峨天皇が818年(弘仁9年)に盗犯に対する死刑を停止する宣旨(弘仁格)を公布した。死刑を全面的に停止あるいは廃止する法令が出されたことはないものの、死刑の範囲が縮小するとともに実際に執行されることがなくなり、やがて全面的な死刑の停止が先例(慣習法)として確立されたと考えられている。死刑が復活した際についての逸話の記す『保元物語』(巻之二「忠正・家弘等誅せらるる事」より)には、嵯峨天皇の時代に死刑が停止され、一条天皇の時代に起きた長徳の変で明法家が藤原伊周の死刑を検申した際にも遠流(実際は大宰権帥への左遷)とされたことで久しく絶えたと記されており、平安時代には2段階を経て死刑が途絶えたと認識されていたことがうかがえる(戸川点「軍記物語に見る死刑・梟首 (特集 物語と歴史学)」『歴史評論』第637号、校倉書房、2003年5月、54-64頁、ISSN 03868907、NAID 40005770818。)。嵯峨天皇の宣旨から保元の乱の起こった1156年(保元元年)まで、338年の間、全国的に平時死刑は廃止され、京においては平時・戦時例外なく死刑執行は停止されていた。

死刑相当の罪に対しては一旦太政官や刑部省において死罪の判決が出されても、執行の権限を持つ天皇の名において流罪への減刑が適用され、災害や朝廷内のできごとに恩赦が出されたために、判決が下された後に釈放されるケースも多かった(また、八虐のように連坐・除名・没官などが付随する場合には、これらの処分は厳格に適用されていた。また、流罪に減刑されて現地に送られた後は非常赦と呼ばれる特別な恩赦が出ない限りは赦免されなかったから、交通が未発達な当時においては死刑に匹敵する威嚇効果があった)。また薬子の変以降、中央での政争が武力によって解決されることはなくなった。

平安時代は、中国の唐令や不殺生を説く仏教が特に重んぜられた時代であり、特に穢れ思想は貴族階級に浸透していた。また怨霊信仰によって、天変地異や疫病などの災いの原因を怨念や祟りと考えた時代でもあり、流罪が最高刑であったので、政争においても血が流されることはなかった[139]。

戸川点は、平安時代に死刑が行われなくなった理由として、以下の説に整理している[140]。

- 日本人の穏和な国民性に由来するとする説

- 仏教の影響をみる説(穢れ・因果応報・怨霊信仰を含む)

- 日本においては流刑が実質的に死刑と同等の意味を持っていたからだとする説

- 唐の玄宗の治世に死刑が停止されたのを模倣したとする説

- 儒教の徳治主義の影響とする説

但し、天皇の裁可による死刑が無かっただけで、当時大きな権限を持っていた国司による死刑執行が行われたことや検非違使が「肉刑」という形で犯罪人を死に至らしめたりというのが実態であった[141]。そのため、906年にはあらかじめ過状(反省文)を出してから鈴鹿山の群盗を処刑した例(『日本紀略』延喜6年9月20日条)、985年には盗賊の藤原斉明が検非違使によって近江で撃ち殺され、さらし首にされた記録がある。他方、死刑とは異なるものの、承平天慶の乱などの地方における戦乱においては、追討対象者は殺害されることが普通であった。承平天慶の乱では、討ち取られた平将門と藤原純友の首が京で晒し首となっている。

平安末期には武士が台頭し、自力救済の思想が一般的となる。武士の時代の到来を告げた保元の乱の戦後処理として死刑が復活した。後白河天皇に源為義らを斬罪に処すよう提言した信西の言葉には「おほくの凶徒を諸国へわけつかはされば、定而猶兵乱の基なるべし。(中略)若重てひがごと出来りなば、後悔なんぞ益あらん」(『保元物語』巻之二「為義最後の事」より)とあり、兵乱の防止を目的として死刑を復活させたことが記録されている。また、院政の進展によって穢れからの隔離が求められた天皇の代わりに治天の君である上皇が刑政に関与することが可能になったため(上皇の方が穢れに関する制約が少ない)死刑の判断がし易くなった、とする推測もある(「平安期の死刑停止について」『法制史研究』66号(梅田康夫))。

保元の乱で処刑されたのは武士だけで、武家における私刑(源為義が源義朝に、平忠正が平清盛にそれぞれ預けられた)という形式がとられたが、平治の乱では貴族である藤原信頼が斬首となり、ついに中央政界における死刑が復活するのである。ただし、この信頼の処刑についても、「公卿」に対する処刑の復活という点では画期的だが、あくまでも武装しての「戦闘員」としての役割に対する死罪とする考え方もある(『保元・平治の乱を読みなおす』(元木泰雄))。また、公家社会でも公卿への死刑に対する反発が強く、『平治物語』(下巻「経宗・惟方遠流に処せらるる事」より)には、藤原忠通が平治の乱で信西が殺されたのは死刑を復活させた報いとする考えを示して死刑を批判している。また、以後の公家法においても死刑に関する規定はみられず、建永の法難の際に後鳥羽上皇が法然の弟子を処刑した際も、側近武士による私刑の体裁を取った(「『建永の法難』について」『鎌倉時代の権力と制度』(上横手雅敬))。後の平家一門や、承久の乱に連座したものたちについても同様のことが言え、戦乱時における「武士だけ」の処刑という伝統はその後も続いていた。

中世

[編集]鎌倉時代、鎌倉幕府は死刑の種類について、絞と斬の2種類に定めていたが、地方においては鋸挽、磔、獄門なども行われていた。

また鎌倉・室町時代には全国的に統一された絶対的な司法権が確立せず、各荘園・公領が独立した司法権・刑罰権を有するようになった。そのため、弱小な荘園・公領に所属する者が強大な荘園・公領に所属する者から害を与えられた時には泣き寝入りになることが多く、小荘園・公領はそれに対抗するために小荘園・公領同士で同盟を結んで大荘園・公領に対抗し、人的被害が生じた場合は再犯の防止を目的として同じ程度の被害が生じるように相手の荘園・公領に生贄を要求した。同じ荘園からの再犯を防止するためには相手の荘園に同じ程度の被害が生じればこと足りるため犠牲は犯人である必要はなく、荘園・公領の中の下層階級の者や被差別民を遺族の上位身分への引き立てを引き換えとし、犯人の代わりに差し出すことが多かった。一つの事件を「死んで解決した人」であることから「解死人」(げしにん)と呼ばれるようになり、後の「下手人」との呼び方につながっていった。また、中世末期に惣村の自治的結合(一揆)が強まると、惣村もまたこうした主体を担うようになっていく。

鎌倉・室町から戦国時代にかけて世の中が戦乱に巻き込まれるようになるにつれ、社会の過酷さを反映して磔、串刺、牛裂・車裂、釜茹で(盗賊石川五右衛門の処刑が有名)などのように刑罰も苛烈になっていった。室町幕府の権威が強い近畿においては死刑の適用自体は少なかったものの、流刑になった人間は法の保護の対象から外れてしまうために流刑先に到達する前に落ち武者狩りの対象となって命を落とすケースが多く、当時の人間は流刑を事実上の死刑と考えていたようである[142]。

1232年制定の御成敗式目では死罪が定められており、1241年の追加には殺人罪に対して「斬」が科されるとある[49]。

経済犯に対して死刑が適用されたり、謀反などの重罪に対して連座制が適用されたり、領主の世俗的権威とは独立した権威を説くキリシタンや一向宗徒等の宗教勢力に対して、根絶と見せしめのために残虐刑が多用されたり、というように、領国の治安強化や粛清のために死刑を多用する戦国大名たちが現れた。一方では、自力救済による私的刑罰権を制限するため、喧嘩両成敗の原則が分国法などで制度化されるようになった。豊臣秀吉は喧嘩停止令で私戦を禁止したほか、刀狩令により百姓身分の武器使用を規制し、惣村における自力救済を否定する一方、1596年の伴天連追放令によってはキリシタンを死刑にした(日本二十六聖人にはカトリック信仰を理由として磔刑が行われた)。

江戸時代

[編集]朱印状が偽造された岡本大八事件で、1612年3月21日にキリシタンの岡本大八が火刑となり、同日幕府が幕府直轄地に対して発布した禁教令は全国に拡大したが(伴天連追放之文)、これにより高山右近などの修道会士や宣教師など主なキリスト教徒や内藤如安などのキリシタン大名が国外追放された。そして第2代将軍徳川秀忠が二港制限令(1616年)及び禁教令(1619年)により本格的な宗教弾圧を開始して、1619年10月には京都で52名が火刑に処され(京都の大殉教)、1622年の長崎の元和の大殉教では55名が火刑と斬首刑、同年島原の今村刑場ではペドロ・パウロ・ナヴァルロ神父ら118名が火刑となった[143]。1637年の島原の乱では幕府軍の攻撃とその後の処刑により籠城していた37,000人が死亡した(このうち13,000人は非戦闘員だったと推定されている)。また『平戸オランダ商館日記』によれば1640年、長崎に渡来したポルトガル使節団74名のうち61名が火刑となった[143]。

酷刑の傾向は江戸時代初期まで続いたが、あまりに残虐な刑罰はやがて廃止された。武士に対しては切腹または斬首、武士でない階級には磔、鋸挽、火罪、下手人、死罪、獄門が適用された。切腹は武士としての名誉を尊重する形式であり、斬首は不名誉刑として不名誉な罪に対し行われた。例えば、島原藩主だった松倉勝家は、島原の乱が発生した責任を問われ、大名への戒めとして斬首刑が適用された。

江戸時代の刑罰も軽罪犯に対して死刑を適用し、重罪に連座制を採用するというように治安目的の傾向を強く読み取ることができるが、密通に生命刑が予告されていたり、同じ生命刑の中でも親殺し(尊属殺人)や主殺しは一段重く罰せられていたことなどから、死刑が当時の文化や身分秩序の維持を目的として行われていた面があることも読みとれる。

8代将軍徳川吉宗のときに定められた公事方御定書(1742年)によって死刑の種類は火刑、獄門、死罪、切腹などに限定され、残虐なやり方による死刑を制限する方向へとつながった。ただし公事方御定書は江戸町奉行のみが閲覧を許される秘法であったため、罪刑法定主義による死刑が行われていたわけではない。

なお、尾張藩主徳川宗春は統治期間中に領内において死刑を廃止している。彼の思想を記した「温知政要」では、死刑について「取り返しの付かない刑罰」であるとし、その運用は慎重の上に慎重を重ねるべきと述べている。

また江戸期になって法制化された敵討(仇討ち)は、肉親を殺害された遺族が相手に復讐するために行われる私刑であったが、これを許されたのは武士階級のみであり、対象も尊属を殺害した者であり子弟の場合には許されなかったほか敵討は決闘であるため、敵とされる側であっても「返討ち」が許されていた。

江戸時代は刑事裁判の記録の一部は、御仕置裁許帳として保管され[注釈 31]、さらに元禄期にはこれを箇条書きの198条に再構成し法典化した元禄御法式が作成された。1771年からは判例集として御仕置例類集が編纂されていた。

1868年の王政復古の大号令及び鳥羽・伏見の戦いでは、欧米諸国の公使らは2月18日(旧暦1月25日)に局外中立宣言をしたが、宣言は5月に至っても解除されずにおり、江戸開市事務総督を兼ねていた横浜裁判所総督の東久世通禧は5月5日(旧暦4月13日)、各国公使に書簡を送り徳川慶喜征討軍を引き上げることを条件に局外中立の令を廃止するよう求めている[144]。しかし戊辰戦争終了後の1869年5月には、明治新政府は反逆首謀者として仙台藩の但木成行、坂時秀、会津藩の萱野長修他21名、盛岡藩の楢山佐渡を藩主の代わりに刎首刑に処した[注釈 32]。

明治初期

[編集]明治政府は成立当初、五榜の掲示の立札などを立て江戸時代の立法を準用していたおり、引き続き江戸時代の刑罰が実施されていた[49]。キリシタン禁制は解除されず、浦上四番崩れなどの検挙活動により死刑に比しうる流刑や拷問が行われた[注釈 33]。しかし、欧米の近代法の影響を受けて各法典が整備されていくと、刑罰の簡略化と残酷な刑の廃止、罪刑法定主義の担保がなされていった。

1868年10月29日に仮刑律が制定され、死刑は、刎(身首処ヲ異ニス)と斬(袈裟斬)とがあり、その他の磔、火罪(放火犯に対するもの)も用いられたが、翌月11月に至って、磔刑は君父に対する大逆罪に対してのみ用いられることになり、火罪は梟首に代えられた[146]。一家に死罪を犯した者があれば一家の約3名が死罪となる規定があり、戊辰戦争が拡大した[147][注釈 34][注釈 35]。

1870年には暫定刑法である新律綱領を定め、死刑を梟首(獄門に相当)・斬首刑(死罪に相当)・絞首刑の3種類に限定され、磔刑は廃止された。これらの刑とは別に、士族に対しては自裁(切腹)を引き続き設け、僧侶・官吏らにも準用した[149][150]。そのため、同年に庚午事変により主謀者ら10名に斬首が言い渡されたが、嘆願陳情により切腹に変更された。10名は武士であるため名誉ある死として切腹が許されたことから実質的には減刑とされる。なお作法に則り介錯も行われた。また、新たに設けられた絞首刑の絞首方法は、ケヤキの柱(絞柱)の前に受刑者を立たせた上で、その首に巻いた縄を柱の穴から柱の背後に回し、それに20貫(約75キログラム)の分銅をつるした後、足の下の踏板を外して刑の執行を終わるというものであった[37]。この綱領では刑法典の出版と頒布が初めて認められ、罪刑法定主義が担保された。

1873年2月7日に司法卿江藤新平により、江戸期になって法制化された敵討(仇討ち)を「復讐禁止令」(太政官布告)の布告により、法として明確に禁止することとなった[注釈 36]。また同年7月には欧米と対等の人権基準を設ける必要に迫られた政府が小塚原刑場を廃止し火葬禁止令も公布された。しかしながら1874年4月、江藤新平は見せかけの裁判により獄門に処せられた[注釈 37]。

復習禁止令により、刑罰としての切腹も同様に廃止されたが、その前年に当たる1872年には、以下の3つの事件により、自裁(切腹)が行われている。

- 鞠山騒動により敦賀県の裁判で自裁が下され4月3日に4人が自裁する[152]。

- 京都市伏見区淀納所にある水茶屋で口論となり、一旦収まったものの、相手が挨拶せずに立ち去ったため激高し松原貞芳(京都府士族)を斬殺し自首した服部盛能(京都府士族)が9月15日に切腹した(本来であれば斬罪であるが、加害者が士族であり自首したため、自裁[切腹刑]となった。)[153][154][155]。

- 11月4日には本多政均暗殺事件に対する加賀本多家旧臣の敵討(明治の忠臣蔵と言われている)により石川県刑獄寮の裁判で自裁の判決が下され旧臣12人が自裁しており、日本法制史上最後の切腹刑と共に、復讐禁止令布告以前の最後の仇討ちとなっている[156][157]。

そして、1873年6月13日の改定律例により、死刑になる罪種は制限される形となり、祖父母父母謀殺・官吏謀殺・妻妾故殺・尊長故殺などに限定された[156]。更に終身懲役を導入したことで、死刑を回避された者が、少なくともこの年で228人いた[153]。これとは別に、切腹を含めた閏刑(生刑に代えて課せられる寛大な刑。士族は、切腹の他に、新律綱領発布時点で軽い順に謹慎・閉門・禁錮・辺戍[辺境の守備]が科せられることとなっていた。)が、禁錮刑へと統一する形で廃止された。

また、1874年には「太政官布告65号」により、絞刑の執行方法が絞柱式から絞架式に改められた。

1876年2月14日布達の司法省布達20号より、地方の裁判官に、死刑及び終身懲役を科される可能性がある者に対する酌量軽減の裁量を認めた[158]。

更に、窃盗においては同年5月19日に布告された明治9年太政官第74号の改正雇人盗家長財物律及び窃盗条例と7月18日に布告された明治9年太政官第101号による常人盗条例(改正律令126条)削除と監守盗常人盗条例、監守盗条例、常人盗条例の新設(後者2つの条例は再犯した場合)[159][160]により、窃盗は一番重くとも懲役終身となる[161][162])により一般刑法犯に対して死刑を廃止した。

しかし軍事裁判においては廃止されなかったため、法律上は1881年の陸軍刑法・海軍刑法制定まで続き、実際に最後に執行されたのが1879年12月4日であり、執行された者は東京鎮台騎兵第1大隊1等卒兵の宇留根利吉(罪状:工兵第1大隊営下副官室に侵入し、2,572円37銭8厘[163][164]の窃盗。1879年12月3日に軍事裁判所に死刑判決。)であり、日本国内で軍事裁判を含めて最後に窃盗で死刑になった人物となる[165][166]。

そして、強盗の面では翌年の3月2日に布告に布告された明治10年太政官第25号による強盗律改正[167]により、1876年に死傷を伴わない凶器を用いた強盗犯に対する死刑執行が235人だったのに対し、翌年の1877年には全くいなくなった[168][169]。しかしその代わり、終身懲役を科された者が、8割近く(791人中623人)生じることとなった[170]。

1879年1月4日の太政官布告第1号により、梟首が廃止された[171]。廃止された背景には、欧米列強に対抗する為に中央集権国家を形成していく過程で刑罰の公開刑を廃止する必要に迫られたこと、為政者・知識人の間で大量の鮮血を伴う斬首刑に対する嫌悪感と公開刑の一般予防効果に対する疑問が生じていたことである[172]。また、梟首廃止前に1878年10月14日に稲イシ(罪状:不倫を疑い、このままでは自分を殺害し不倫相手と結ばれてしまうと思い込み、夫婦喧嘩をきっかけに就寝中の夫を鉈と包丁と山刀で13カ所の傷を負わせ刺殺)が静岡市内で執行され、静岡市内の安倍川湖畔で斬首された首を晒され、日本国内で最後に梟首(獄門)された女性死刑囚となった[173][174][175]。なお、最後に梟首された者は不明である。

1880年にはフランス刑法典を基本に日本社会の特性を加味して刑法及び治罪法(刑事訴訟法)が制定され、2年後の1882年に施行された。ここで、死刑執行方法は法律によって絞首のみに限定され、斬首刑は完全に廃止された。この刑法によって江戸時代と比較して死刑が適用される犯罪は大きく限定されることになった。

斬首刑廃止前年の1881年には、93人(男86人、女7人)が斬首刑によって執行されている[176]。また同年7月27日に市ヶ谷監獄にて強盗目的で一家4人を殺害した岩尾竹次郎、川口国蔵の2人の死刑執行が山田浅右衛門による最後の斬首刑である[177]。これとは別に、府県史料で確認出来る限り、日本法制史上最後の斬首刑の判決が下されたのは、鳥取県で1881年12月30日に下された徳田徹夫(罪状:徳田含めた6人組で武装し、強盗殺人[殺害人数:1人])である[178]。刑法施行後の1886年12月に「青森の亭主殺し」事件の加害者である小山内スミと小野長之助の公開斬首刑が青森県弘前市の青森監獄前で行われたのが、最後であるとも言われている。このことが事実である場合、この2人の死刑執行は事実上の斬首刑の最後であると共に、官憲による日本国内における一般刑法犯に対する最後の非合法(当時の刑法では、非公開絞首刑のみ)の死刑執行かつ公開処刑であると言わざるを得なくなる[179]。

死刑執行方法の例外として、陸軍と海軍の軍人に対して適用された陸海軍軍法(陸軍刑法および海軍刑法)は、最高刑として銃殺刑による死刑を定めていた[注釈 38]

1886年の司法省文庫には、プロイセン王国の法律家ハインリヒ・フォン・フリートベルクが1885年に起草したとする『処刑命令書手続法草案』が、略式裁判手続法案などとともに残されている[185]。司法省は御雇外国人として同国の上等地方裁判所判事シュルツェンシュタイン(Schulzenstein)及び上級裁判所判事グスタフ・フォン・ウィルモウスキー、ルドルフ・オットーを裁判法などの法制顧問として雇用していたが、シュルツェンシュタインの講義録と思われるものも、本多康直と三好退蔵が翻訳して刊行した。

大日本帝国憲法時代

[編集]1890年には裁判所構成法に基づき大審院が設置され、1891年には法曹会が結成されて裁判での法解釈を法源として記録するようになる。1880年の治罪法が廃止され、あらたに刑事訴訟法が設置された。予審制度が導入された。

近代日本において死刑制度廃止法案が帝国議会に提出されたのは1900年のことで、安藤亀太郎、高須賀穣、根本正らが共同提出した。これは当時欧州の死刑廃止論の影響を受けた小河滋二郎ら実務派が主張していたことが背景にあるが、大きな社会的潮流になることはなかった[186]。

1908年には、1880年の明治13年刑法が廃止され、現行刑法が施行された[注釈 39]。基本的には死刑が適用される犯罪は現在と変わらなかったが、死刑適用犯罪として皇室に関する罪のうち、天皇及び皇族を殺害もしくは危害を加えようとする大逆罪は、生命を奪うまで至らず未遂(予備も含む)であっても死刑のみが適用されていた。

1910年から1945年までの朝鮮半島併合期、朝鮮及び清国の間島においては裁判所構成法や弁護士法は施行されず、間島の朝鮮人については1909年の日清協約により、いったんは清国の法律に従い、訴訟事件では日本側領事館員の立会いや覆審請求権が認められるとされたものの(第4条)、1911年には、死刑を含め1年以上の懲役または禁錮にかかる罪は、日本帝国領事官の予審を経て朝鮮総督府裁判所が裁判を行うとする規定が置かれ[187][注釈 40]、大日本帝国は裁判管轄を拡大した。

天皇暗殺未遂の幸徳事件では、検察官平沼騏一郎が訴追を行い、1911年1月18日に幸徳秋水を含む24名が死刑を言い渡されたが、これは「暗黒裁判」として今でも批判がある。1913年4月には、検事総長平沼騏一郎と司法大臣松室致が大審院関連法を改正し、計229人の判事・検事を一挙に休退職とし、443人にのぼる異動を発令するという司法人事事件もあった。

当時の刑事裁判には全面的に予審制度が導入され、起訴・不起訴を決定するのは裁判所であったが、1922年の刑法改正では、ドイツで導入されていた起訴法定主義は何も議論されず、起訴便宜主義が明文化され、検察官の裁量のみにより起訴内容や不起訴が決定されるようになった。その後、1923年の虎ノ門事件では難波大助が死刑となり[注釈 41]、朴烈事件の朴烈は死刑判決を受けたが恩赦された。

日本政府は1929年の俘虜の待遇に関する条約は、軍部と枢密院の反対により批准せずにいたが、真珠湾攻撃に始まる第二次世界大戦の当初、陸軍刑法には日本の諸都市に空襲を行った連合軍兵士を死刑にしうる法律はなかった。

1932年、桜田門事件では李奉昌が死刑となったが、5月15日に犬養毅首相を暗殺した海軍将校らは1人も死刑になっていない。1936年の二・二六事件については、翌年にかけての裁判で、北一輝を含む18名に死刑が言い渡された。

1942年4月18日のドゥリトル空襲により本土空襲が現実となったことから、参謀総長杉山元が空爆が行われた時点まで遡及して死刑を科しうる効力を持つ規則の発布を要求し、総理大臣東条英機がこれを認めた。8月13日に公布された規則は「日本、満州国、日本の作戦区域において空襲し、支那派遣軍の管内に入りたる敵航空機搭乗員」に「死刑または10年もしくはそれ以上の禁錮」を科しうるものであった。ドゥリトル飛行隊の飛行士8名は中国に不時着したのちに畑俊六が指揮する軍の捕虜になり、拷問を受けたり東京の憲兵隊本部で読めない日本語の陳述書に署名をさせられたりしたのち、東条の命令で8月20日に開かれた裁判では、自分自身を弁護する機会も与えられず、出廷できなかった飛行士も含め全員が死刑の判決を受け、10月10日に3名の死刑が執行された[注釈 42]。このように構築された捕虜殺害方法は、日本が敗戦するまで内地、外地の双方で行われ、時には裁判が省略されることもあった[188]。

占領期

[編集]1945年、日本は第二次世界大戦に敗北したため、GHQの占領政策のもと従来の法制度を民主的に改革することが求められた。刑事政策関係では従来の刑事訴訟法が比較的厳格な法手続きを尊重する英米法に倣ったものに改正されたが、死刑制度自体は存続していた。この時期には戦後の混乱期の凶悪犯罪の増加という背景もあり、死刑の宣告及び執行は多かったが、従来の自白偏重主義の捜査方法が行われていたため、後年問題となった冤罪事件が数多く生じていた。

大逆罪はGHQより国民主権の理念に反するとの判断から廃止され、死刑の適用事件は日本においても米国と同様に大幅に限定された。

日本国憲法時代

[編集]1946年に公布された日本国憲法施行後の1948年3月12日に、最高裁判所は死刑制度の存在と憲法の規定は矛盾したものではなく是認しているとの判決を出し、死刑は合憲であるとした(死刑合憲判決 [注釈 43])。そのため、現在でも日本においては死刑制度存置の根拠のひとつとされている。なお、現在ではほとんどふれられることはないが「大野意見」という死刑制度に否定的な少数意見も付けられている。同年11月11日に日本国憲法下で初めて死刑が執行された。

また、戦後アメリカ軍によって日本から分離統治(1945 - 1972年)されていた沖縄県では、日本の刑法が適用されていたために死刑制度(ただし東京の最高裁判所に上告できないため事実上二審制)があり、実際に死刑判決も出されているが、琉球列島高等弁務官に死刑の執行や恩赦の権限が与えられていたため、無期懲役に減刑した場合(泊母子殺人事件)もある。

1952年の対日講和条約発効による恩赦では、殺人犯のみで死刑が確定していた者のうち13人が無期懲役に減刑されている。また個別恩赦で戦後11人が恩赦されているが、この中には戦時中に樺太で発生した強盗殺人事件の死刑囚のように、ソ連軍が樺太に侵攻したため裁判記録が事実上消滅し死刑起案書が作成できないために減刑されたもの、少年法の改正で死刑を執行できる年齢の下限が18歳以上に引き上げられたのを機に、犯行時17歳であった死刑囚が無期減刑になった例がある。さらに、尊属殺人の法定刑を違憲とする大法廷判決に伴う恩赦の例がある。

戦後日本の国会で死刑廃止法案が提出されたのは1956年と1965年の2度あるが、いずれも成立することはなく現在に至っている。これは、この時期イギリスの議会で死刑制度の是非が議論されていた影響もある。1956年の際には「刑法の一部を改正する法案」として参議院議員羽仁五郎らが中心となって提出されたもので、現職の刑務官や所長らの現場から死刑廃止が根強く主張された。それによれば、自ら犯した犯罪に対する贖罪への感情が生じている死刑囚を業務のためとはいえ殺したくないというものであった。

読売新聞1956年4月13日付けの紙面には、当時の大阪拘置所所長で、後に死刑廃止論者として有名になった玉井策郎によって、死刑の実態を告発するため、強盗の際に警察官を射殺した死刑囚の執行までの53時間を秘密録音した実況が一面で掲載された。それによれば、死刑囚の肉親との最期の面会、同囚との別れの茶会、そして死刑囚最期の言葉と辞世の句を残した後、死刑執行が行われた場面で終わるというものであった。なおこの時の録音はテレビ朝日の『ザ・スクープ』のなかで1996年に放送されたほか、文化放送も2008年に特番『死刑執行』で放送している。

朝日新聞1965年1月16日の社説[189] では、「殺人が国家の名において許され、そして残されている場合がたった二つある。戦争と死刑である。(中略)極刑がなくなれば、だれでも容易に殺人のような罪を犯すであろうと見るのが普通の見解である。しかし、一段と深く考えたなら、いかなる権力も、いかなる理由も、人を殺してはならぬという制度が確立してはじめて、人の生命に手を触れてはならぬという信念が、全ての人の心に芽生えるのである」として、死刑制度廃止に賛成する主張を行っている。これに対し死刑存置論[190] からは、おせんころがし殺人事件などで8人を殺害して、別々の裁判で2度の死刑判決が確定した栗田源蔵を引き合いに出し『世の中には特殊な極悪人がおり、淘汰する以外にない犯罪者がいるのだ』[191] として、社会防衛上必要であるとする死刑制度存置の理由として矛先に挙げられた。結局、この法案は廃案になった。

1965年3月の死刑廃止法案は、日本社会党の参議院議員ら39名が提出した[192]。この時期に提出されたのは西側欧州諸国で立法府による死刑廃止が検討されていたこともあるが、帝銀事件といった死刑囚の冤罪が疑われる事件が続出していたことが背景にある。また1968年4月に連合国による占領時代に死刑判決を受けた未執行死刑囚を対象にした再審特例法案が提出された。この法案の主旨は冤罪の疑われた死刑囚に再審の機会を与えるものであったが、この法案が成立することはなかった。何人かの死刑囚に対しては恩赦で無期懲役に減刑されたが、これは死刑廃止論の象徴となっていた戦後初めて死刑判決を受けていた女性死刑囚(子供を養うために僅かな金銭を強盗し放火殺人した事件、精神異常と結核が亢進し廃人状態だった)を恩赦する政治判断があったとの指摘もある[193]。なお、死刑囚が無期懲役に減刑されたのは1975年6月(福岡事件の死刑囚1人)を最後に行われていない。

これら死刑制度廃止の動きに対して、法務省は総理府が行った世論調査の結果、日本の国民世論が死刑制度存置論が多数であるとして、死刑制度を維持すべしであるとして現在に至るまで死刑制度を廃止すべきではないとの立場を取り続けている。2020年1月に公表された世論調査では、死刑はやむを得ないと回答した者の割合は、約80.8%であった。一方で、終身刑(仮釈放のない無期刑)を導入した場合、それでもなお死刑を支持すると答えた人は、従来の調査を30ポイント近く下回り、52.0%となっている[194]。

なお、1946年から2007年3月までの死刑確定者(自殺・獄死・恩赦減刑を除く)は728人で、それまでに死刑に処せられた者は627人、この時点での未執行者は101人であった[195]。2023年1月15日現在、女性被告人で死刑が確定したものは17人(恩赦減刑1人、獄死5人、執行5人)であり、日本において死刑が適用される犯罪者の大部分は男性(殺人犯も大部分は男性)である。

2024年2月29日、国会議員や犯罪被害者・遺族、学識経験者らが死刑制度のあり方を考える検討会が発足する。事務局は日本弁護士連合会が務める[196]。

執行失敗と都市伝説

[編集]日本の死刑執行に関しては、「10分経っても絶命しなければ新しい名前と戸籍が与えられて裏口からこっそり釈放される」という都市伝説があるが、まったくの虚偽である。ただし海外の死刑失敗事例として、過去にイギリスでは恩赦で懲役刑に減刑されたケースがある[注釈 44]。

死刑確定者の中にはこの話を信じて必死に10分間息を止める練習をする者もいたという[197] が、後述のとおり絶命前に絞縄を解かれることはなく、法令上もありえない。なおアメリカ合衆国では不備で死刑の執行が失敗した場合、時期を置いて再度執行されるという[注釈 45]。

日本においては、1893年に、執行の猶予を求めて号泣しその場を動かない死刑囚を、看守らが引き立てて絞首刑を執行したものの、一度ならず二度までもロープが外れ、その場でやり直しの執行がされたケースが当時の新聞に報道されている[198]。また、この執行とは別に、1882年にロープが切断し、執行者が地面に叩きつけられ苦しみながらも、引き揚げて新しいロープに交換しやり直しの執行を行ったケースもある[199]。

1872年に石鐵県(現・愛媛県)で発生した久万山・久米騒動の死刑囚が、絞首刑後に棺桶から蘇生する事案が発生(石鐵県死刑囚蘇生事件)。報告を受けた政府は「スデニ絞罪処刑後蘇生ス、マタ論ズベキナシ」として、蘇生後に改めての死刑執行はされず、彼の戸籍が回復されてその後26年間生きたとされている。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ただし、身代金目的の誘拐殺人でも司ちゃん誘拐殺人事件・甲府信金OL誘拐殺人事件のように、無期懲役になった事件も複数ある。

- ^ たとえば、1949年5月20日付の毎日新聞によれば、生活苦から子供3人を殺害し、死にきれずに自首した母親に対し、裁判所が「懲役3年、執行猶予5年」という最も軽い判決を出したことに対し、子供を親の私有物視する封建思想として参議院法務委員会で追及され、裁判について国政調査権による調査の是非について司法府と立法府が争った事実が記録されている。

- ^ 台湾や韓国で導入された児童虐待致死傷罪は、日本と中国には存在しない。

- ^ 従来、10年未満の量系が多かったものの、近年の相次いだ児童虐待事件の重大性から、主犯に対する量刑を引き上げる傾向にあり、例として千葉県野田市で起きた長女への虐待死事件の裁判で加害者の実父に懲役18年の刑を宣告した。

- ^ 尊属殺違憲判決後に起きた市原両親殺害事件で死刑判決が下されている。

- ^ 滋賀医科大学生母親殺害事件の刑事裁判で、加害者の女性が被害者である母親から教育虐待を受けていた事を理由に懲役10年の判決が下されている。

- ^ 青森県八戸市で起きた母子殺害事件の元少年(犯行時19歳)に無期刑が下されている。また、犯行時18歳未満の者の場合は、児童の権利に関する条約に定められた『死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科さないこと』の規定に基づき無期刑を適用しない傾向にある。例として2007年に福島県と京都府で相次いで起きた少年・少女による親殺し事件は、残忍性があるにも関わらず、少年院送りの処分となった。なおこれら事件の裁判記録は後に廃棄されている。

- ^ 2022年4月の少年法改正後、特定少年が起訴・実名報道された上で、裁判員判決で死刑判決が言い渡された初の事例。

- ^ 法務省はこれについて、訓示規定であると解している[25]。

- ^ アムネスティ・インターナショナルなどといった死刑廃止を求めている団体では、処刑された死刑囚についても「さん」との敬称を使用している。

- ^ 実際には死刑囚専用の埋葬所に埋められ、後日他の死刑執行囚と纏めて葬儀が行われるといわれている。

- ^ この「10人」の中には、1987年までに死刑が確定していた3事件(菅野村強盗殺人・放火事件、女性連続毒殺魔事件、ホテル日本閣殺人事件)それぞれの女性死刑囚3人のほか、夕張保険金殺人事件のH、自殺偽装夫殺害事件のM、連合赤軍事件の永田洋子の3人(表4 - 6番、いずれも1988年2月当時は上級審で審理中)が含まれている[47]。

- ^ アメリカ合衆国では、死刑が執行される刑務所前で死刑存置派、廃止派双方の集会が行われることが少なくない

- ^ 裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。

- ^ 量刑決定は多数決によって行うが、職業裁判官1人の賛成が必ずなければならないとされる。そのため、有権者の裁判官全員が賛成しても職業裁判官1人が賛同しなければ、決定できないとされている

- ^ 朝日新聞2008年6月5日掲載された、元法務大臣保岡興治の発言。他にも、たとえば、朝日新聞2008年6月8日の『耕論』の中で元刑務官で作家の坂本敏夫が「(仮釈放のない無期刑の受刑者は)仮釈放の希望もなく死を待つだけの存在であり、彼らの処遇は死刑囚並に難しく、刑務官の増員がなければ対応は困難」と主張し、精神面からも対応困難な受刑者を増やすだけとしている。

- ^ 前述の坂本の記事によれば、国家が負担する受刑者一人当たりの年間予算は50万円であり、高齢化すれば嵩んでくる仮釈放のない無期懲役受刑者の医療費も、また死後の埋葬料も全額国家負担の必要が生じるなどに関して、具体的な議論が必要であるとしている。また、元検察官の河上和雄は 毎日新聞の論説 において「(死刑廃止に伴う)絶対的無期刑は、脱獄のために人を殺しても死刑にならないから、刑務官を殺す可能性もある」と主張している。

- ^ 「無期」「無期限」という言葉には「期限が不確定である」という意味と、「期限が無く永続的に続く」との2つの意味がある。一般的に、無期謹慎・無期限活動中止といった言葉では期限が不確定なさまを表すが、無期懲役・無期公債・無期限在留カードといった言葉においては永続的に続くさまを表す。「大言海」を参照。

- ^ 同条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定しており、この文面が示すとおり、仮釈放は義務的なものではなく、あくまでも「可能性」にとどまるものでしかなく、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。また「10年」「3分の1」とは最短の場合を表すものである。

- ^ 法務省刑事局「法律用語対訳集-英語編」p.179、ベルンド・ゲッツェ「和独法律用語辞典」成文堂(2007年10月)p.379。ISBN 978-4-7923-9166-9、直野敦「ルーマニア語分類単語集」大学書林 (1986年08月) p.144、山口俊夫編「フランス法辞典」東京大学出版会(2002年3月)p.715。ISBN 978-4-13-031172-4、法務省刑事局外国法令研究会「法律用語対訳集-フランス語編」p.190、稲子恒夫「政治法律ロシア語辞典」ナウカ出版(1992年2月20日)p.302。ISBN 9784888460279、などにおいてはいずれも「無期懲役」「無期刑」「無期拘禁」「無期自由刑」と訳されている。最高裁判所発行の「法廷通訳ハンドブック」でも同様であり、たとえば米国人が日本の裁判所で無期懲役の判決を受ける場合、通訳から「Life imprisonment」と告げられる。

- ^ ヨーロッパ語圏では、英語の「Life」にあたる語が用いられている。

- ^ ただし、特別の判決により22年まで延長することができる。また、15歳未満の児童を殺害し、その前後または最中に強姦などの野蛮行為を行った者に限っては特別の判決をもってこれを最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨も決定できる特例がある。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取消すことができる。

- ^ ただし第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。

- ^ 仮釈放の際の遵守事項には、対象者全員に共通する「一般遵守事項」と個別に定められる「特別遵守事項」とがある。

- ^ 無期刑の仮釈放が取り消されるのであるから、もちろん無期刑受刑者として刑務所に戻されることとなる。なお、刑法28条所定の期間は初度の仮釈放の条件と解されており、仮釈放の取り消しによって収監されている無期刑受刑者は、再収監の時点で刑事施設の通算在所期間が既に10年以上となっているため、(仮釈放の取り消しに加えて新たな刑を受けている場合を除いて)法務省令所定の仮釈放の許可基準に適合すれば、理論上はいつでも再度の仮釈放が可能である(これは有期刑の仮釈放取り消しに伴う再収監においても同様)。

- ^ 同条の規定は判決時を基準としており、判決時に成人に達している場合は対象外となる。

- ^ 更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこでは、悔悟の情及び改善更生の意欲、再び犯罪をするおそれ、相当性、社会の感情の4つを「総合的に判断」するものとされていた。

- ^ 後藤田以降、死刑執行命令書に署名しなかった法務大臣として高村正彦がいたが、杉浦以降就任した法務大臣が例外なく署名しているため。また同様に死刑制度廃止を主張している連立与党の公明党から、法務大臣の起用はありえないとの指摘もある。

- ^ 勢藤修三は「(記事にしたのは)サンケイ一社と記憶している」と[121]、俵孝太郎は「私は記事にした」と記しているが[122]、実際にはそのような事実は無い。

- ^ 福岡高等検察庁が作成した裁判員制度の広報キャラクター。鳩山はこのキャラクターの着ぐるみを着用し検察庁の統一広報キャラクターに抜擢した

- ^ 異本としては「嚴牆集」「刑罰集抜萃」などがある。

- ^ 萱野長修について明治新政府『朝報掲要』の旧暦6月19日の項は「陸羽越等諸藩反逆首謀臣、菅野長修以下二十一名を斬に処す。既に死する者は其後を絶つ」としている[145]。菅野の上官の3名が既に戦死していた。

- ^ 1873年に禁制が廃止され信徒が釈放されるまで、配流になった3394名のうち662名が命を落とした(浦上四番崩れ、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産)。お雇い外国人のキリスト教信仰が国内で問題になった記録はないので、外国人あるいはプロテスタント信仰は禁制対象外であった可能性がある。

- ^ 東京裁判所は1869年5月、戊辰戦争の首謀者として仙台藩の但木成行と坂時秀を、盛岡藩藩主の代わりとして楢山佐渡を刎首刑に処した。会津藩については「萱野長修以下二十一名を斬に処す。既に死する者は其後を絶つ」とされた[148]。

- ^ フランツ・フォン・リストによる刑事法政策利用論が現れたのは、假刑律よりも後である。明治新政府は紙幣製造事業等のため、普仏戦争の前後にはドイツ帝国に投資した。

- ^ なお、復讐禁止令布告から7年後に、最後の敵討となる臼井六郎による一瀬直久殺害では、終身禁獄の判決が下されている。後に大日本帝国憲法発布の特赦により、終身禁獄から一等を減ぜられ、禁獄10年に減刑となり、1891年9月22日に釈放)。

- ^ この一件は、大久保利通による「私刑」として捉えられている[151]。

- ^ 但し、銃殺刑として定められたのは、1872年3月25日であり[180]、それ以前は斬首刑及び梟首で執行されていた。更に、銃殺を鎮台兵によって行われることが同年4月5日に定められている[181]。また、唯一の例外であるが、銃殺刑が定められた後の1875年[明治8年]に大阪鎮台の徒刑人[終身刑]の岡田政吉が脱獄により絞首刑によって執行されている・[終身刑になる前は、伍長の時計を盗み逃走した罪と2度の脱獄を経て、終身刑となっている。][182][183]。絞首刑となった理由は、当時の陸海軍軍法の前身に当たる陸海軍軍律には、脱獄に関する刑罰が定められておらず、改定律例第302条[184]より、終身刑囚の脱獄の場合、絞首刑と定められていたからである。)

- ^ 現在まで幾度かの改正による厳罰化が行われている。

- ^ 清国は、1911年に初めて設置された内閣の構成員半数が皇族を含む満州人だったことから、孫文などの漢人が辛亥革命を起こし、皇帝溥儀が退位して滅亡し、1912年に中華民国が誕生した。

- ^ 未遂事件の直後に弁護士の小川平吉と北昤吉(北一輝の弟)が結成した国粋主義団体である青天会が勢力を増した。国本社会長兼法曹会会長平沼騏一郎は法曹界雑誌を発行しはじめ、判例に準ずる「法曹会決議」の発表を開始して様々な規定を作った。

- ^ 当時大審院長であった元横浜正金銀行の長島毅は、1943年7月の法律新報に「人と心と力の結集は法律を戦争の目的へと追い込みつつある。人と心と物の動きに立ち遅れた法律はただ屑籠に捨てられて顧みられない反古紙でしかありえない」と述べており、戦後は公職追放の処分を受けた。

- ^ 判決の要旨は以下の通り(最(大)判昭和23年(1948年)3月12日刑集2巻3号191頁)

- 事件

- 判決

- 上告を棄却(死刑確定)

- 「死刑は合憲である」

- 「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…日本国憲法第13条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している」で始まる。

- 「死刑は残虐でない」としているが「ただ、死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有すると認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり・はりつけ・さらし首・釜茹でごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されるとするならば、その法律こそは、まさに日本国憲法第36条に違反するものというべきである」に違反するものというべきである」として、残虐な執行方法については違憲としている。

- ^ 「河合修治訳『殺人紳士録』中央アート出版」に、イギリスで1884年に死刑囚が、絞首台の落とし戸が湿気のために膨張し、重量がかかると戸が開かなくなったため、3度も開かず停止されたという事例が紹介されている。結局、彼は減刑され22年後に出所し、結婚しアメリカに渡り1933年に病死したとされる。

- ^ ウィリー・フランシス(en:Willie Francis1929年生まれ)は電気椅子に1946年に座ったが、電気回路の設置に不備があり致死量の電流が流れず助かったが、減刑されず1947年に再度執行されている。

出典

[編集]- ^ 『岩手日報』1992年6月5日朝刊第4版1頁「種市の妻子5人殺し K被告に死刑判決 仙台高裁 無期懲役を破棄」(岩手日報社) - 岩手県種市町妻子5人殺害事件(1989年)の関連記事。

- ^ MSN産経ニュース (2009年9月10日). “「矯正の可能性ある」 江東バラバラ事件の被告、二審も無期懲役判決”. 2009年9月10日閲覧。

- ^ 朝日新聞2009年2月19日朝刊。

- ^ “北九州監禁連続殺人、Y被告の無期懲役確定へ”. 読売新聞. (2011年12月14日) 2011年12月14日閲覧。

- ^ 警察庁刑事局捜査支援分析管理官 (2023年2月7日). “令和4年1~12月犯罪統計【確定値】”. 2023年5月3日閲覧。

- ^ 法務省>犯罪白書

- ^ 法務省>令和4年版>犯罪白書

- ^ “裁判員裁判:死刑は被害者数を重視、司法研修所が報告”. 毎日新聞. (2012年7月23日) 2012年7月25日閲覧。

- ^ 『中日新聞』2009年3月18日夕刊第二社会面14頁「千種拉致殺害判決 被害者1人 死刑複数確定は1件」(中日新聞社) - 闇サイト殺人事件の関連記事。

- ^ 子どもの権利条約 日本政府第2回報告 人権・人道 B.国内法における最低法定年齢 平成13年11月

- ^ 藤波芳夫「遺書 旅立ちを前に」(『インパクション』2007年2月号、インパクト出版会)

- ^ 向井武子「藤波芳夫さんの処刑 いま初めて明かす 二〇〇六年クリスマスの日に起きたこと」(年報・死刑廃止編集委員会編『年報・死刑廃止 2020』)(インパクト出版会、2020年)

- ^ 以下の文献において、記事名に被疑者等の実名が使われている場合、その箇所をイニシャルとする。2人の死刑執行 女性5人殺害のK死刑囚ら、15年12月以来 日本経済新聞 2016年3月25日

- ^ 養鶏場殺人、死刑を破棄/「首謀者と均衡失する」

- ^ 村野薫『死刑はこうして執行される』講談社 2006年 206頁

- ^ 朝日新聞1978年7月6日

- ^ K死刑囚が死亡 広島・岡山で2人殺害 日本経済新聞 2016年2月15日

- ^ 警察庁 (2023年8月). “令和4年の 刑法犯に関する統計資料 第2 罪種・手口別の認知・検挙状況 (1) 殺人” (PDF). pp. 18-19. 2023年11月12日閲覧。

- ^ ハートネットTV 「母を殺した父へ ―親族間殺人・残された家族の苦悩―」 NHK 2013

- ^ 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の第一審は例外で主文が先に朗読された。

- ^ 「主文後回し」裁判所の狙いとは…死刑に限らず「無期懲役」の場合も ORICON NEWS 2017年11月14日

- ^ “重大事件の判決の法廷で「主文を後回し」にする意味とは? - 弁護士ドットコムニュース”. 弁護士ドットコム. 2022年6月14日閲覧。

- ^ 『逃走容疑で受刑者再逮捕=「20年も入りたくなかった」―山形県警』時事通信2013年4月17日21時12分配信

- ^ 別冊宝島1525号『日本タブー事件史3』26頁

- ^ “法務大臣臨時記者会見の概要”. 法務省 (2021年12月22日). 2021年12月23日閲覧。

- ^ 『朝日新聞デジタル』(2013年1月11日)「死刑、法相ら13人が決裁 執行、命令の2~4日後 34人の手続き一部開示」

- ^ TBS『News i』(2012年10月6日)「オウム死刑囚、全国7か所に“移送計画”」

- ^ 別冊宝島「死刑囚最後の1時間」10頁

- ^ a b 最高裁昭和36年07月19日大法廷判決刑集第15巻7号1106頁

- ^ 正木亮「蘇った太政官布告」『法学セミナー』第116巻、日本評論社、1961年、54-56頁。

- ^ 平川宗信「死刑存廃論の法的理論枠組みについて-憲法的死刑論の展開」『現代刑事法』、立花書房。

- ^ 栗田正「死刑(絞首刑)の宣告は憲法31条に違反するか」『ジュリスト』第232号、有斐閣、1961年、50-55頁。

- ^ 佐賀潜「刑法入門」

- ^ 「何十年も経ちましたが、全て鮮明に覚えています」元刑務官が語った死刑執行の瞬間 Abema TIMES(2017年7月15日)2017年7月16日閲覧

- ^ 別冊宝島「死刑囚最後の1時間」74頁

- ^ 「死刑の在り方についての勉強会」の取りまとめ報告について 資料18 我が国における死刑の歴史について 平成24年3月9日

- ^ a b 手塚豊、1956、『明治初期刑法史の研究』、慶應義塾大学法学研究会

- ^ 2011年10月11日 大阪地方裁判所、ヴァルテル・ラブル博士証言

- ^ 『監獄協会雑誌』第20号2号(明治40年)127~135頁木名瀬礼助氏「刑法改正案に就ての所感」 全文のテキスト

- ^ 今年の死刑執行「ゼロ」、20年以来3年ぶり…収容中の確定死刑囚は106人読売新聞

- ^ “昭和37年版 犯罪白書 第一編/第七章/三/2 死刑の執行”. 法務省 (1962年4月1日). 2024年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月29日閲覧。

- ^ 『死刑制度に関する資料』(PDF)衆議院調査局法務調査室、2008年6月、74-75頁。2024年7月29日閲覧。

- ^ 『読売新聞』2008年12月30日東京朝刊第三社会面23頁「死刑確定から執行まで 今年の平均4年1か月 過去10年の半分に」(読売新聞東京本社)

- ^ a b 安倍晋三 参議院議員水野賢一君提出死刑の執行に関する質問に対する答弁書 答弁書第二一二号内閣参質一八九第二一二号 平成二十七年七月三十一日

- ^ 『トップページ > 会見・報道・お知らせ > 大臣会見等 > 記者会見要旨 > 令和4年 記者会見要旨 > 法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2022年7月26日。オリジナルの2024年3月15日時点におけるアーカイブ。2024年7月29日閲覧。

- ^ 「国内の死刑執行なし、異例2年超 法相失言、袴田さん再審影響か」『東京新聞』中日新聞東京本社(共同通信社)、2024年7月28日。オリジナルの2024年7月29日時点におけるアーカイブ。2024年7月29日閲覧。

- ^ a b 『読売新聞』1988年2月11日東京朝刊第12版富山版20頁「<生と死>判決の波紋 連続誘拐殺人事件 2 死刑宣告 戦後、女性は11人目 確定は(ホテル日本閣殺人事件の死刑囚K)ら3人」(読売新聞北陸支社) - 富山・長野連続女性誘拐殺人事件の加害者M(1998年に死刑確定)に死刑判決(戦後、女性としては11人目)が宣告された際の記事。

- ^ a b 死刑執行に関する会長声明 日本弁護士連合会 2010年7月28日

- ^ a b c d 「死刑の在り方についての勉強会」取りまとめ報告書 法務省 平成24年3月

- ^ “なぜ7人同日の死刑執行は「異例」なのか。オウム事件、専門家が危惧すること”. BuzzFeedNews. (2018年7月6日) 2018年7月12日閲覧。

- ^ “上川法相「1カ月2度の死刑執行初めて」 24日に署名”. 朝日新聞デジタル. (2018年7月26日) 2018年7月26日閲覧。

- ^ 団藤重光『死刑廃止論 第三版』有斐閣、1991年。ISBN 4-641-04128-8。54頁

- ^ a b c 死刑制度問題に関する提言 日本弁護士連合会 2002年11月22日

- ^ 第141回国会参議院法務委員会平成9年11月13日議事録 中の原田政府委員発言を参照。

- ^ 佐久間哲『現代死刑囚ファイル』自由国民社 26頁

- ^ 中国新聞 2008年2月2日朝刊

- ^ ユーザーの質問に専門記者が答えるウェブサイト「回答する記者団」の運営者である佐藤裕一の請求に応じ、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤らに対する死刑執行命令書を全面開示した(出典:「死刑命令書を全面開示 宮崎元死刑囚「執行せよ」」2009年3月13日付産経ニュース)。

- ^ a b “衝撃の結末…!17年間逃亡を続けた猟奇殺人犯がコロナ禍に劇的逮捕された「全真相」(原 雄一) @gendai_biz”. 現代ビジネス. 2021年7月4日閲覧。

- ^ 佐久間哲『死刑に処す 現代死刑囚ファイル』191 - 192頁

- ^ 参考資料5 不公平な裁判をするおそれに関する質問の具体的イメージ - 「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」の公布について(最高裁判所)

- ^ ひと:朴秉植さん 「死刑を止めた国」韓国の事情を紹介 毎日新聞2013年1月15日配信、2013年12月12日確認。なお朴秉植は「死刑を止めた国・韓国」インパクト出版会を出版している

- ^ 週刊朝日 2007年12月26日号 団藤重光のインタビュー記事より

- ^ a b 「無期刑及び仮釈放制度の概要について」

- ^ a b 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。

- ^ a b 大辞泉「無期懲役」

- ^ 「平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282

- ^ 大辞泉・大辞林「[1] 無期刑」

- ^ 大辞泉「終身刑」

- ^ 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。

- ^ 「大韓民国刑法典」(韓国語)

- ^ 「ドイツ刑法典」(ドイツ語)

- ^ 「オーストリア刑法典」(ドイツ語)

- ^ 法務大臣官房司法法制調査部 「フランス新刑法典」法曹会(1995年)

- ^ 「ルーマニア刑法典」(英語)

- ^ A・Jシュヴァルツ著/西原春夫監訳「ポーランドの刑法とスポーツ法」成文堂(2000年5月)。ISBN 978-4-7923-1525-2。

- ^ 「ロシア刑法典」(英語)

- ^ 「カナダ刑法典」(フランス語)

- ^ 「台湾刑法典」(台湾語)

- ^ 「イタリア刑法典」(イタリア語)

- ^ たとえば、第165回国会法務委員会第3号、第154回国会 参議院 法務委員会 第9号 平成14年4月11日、2008年6月5日付朝日新聞「あしたを考える」掲載の法務省資料。

- ^ 法務省保護局の資料 による。

- ^ 再度の仮釈放者を除く。

- ^ 法務省『昭和48年版犯罪白書 第二編 犯罪者の処遇 第3章 仮釈放及び更生保護 第1節 仮釈放 2 仮出獄 II-85表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和45年~47年)』(JPG)(レポート)1973年10月。2020年4月12日閲覧。

- ^ 法務省『昭和45年版犯罪白書 第二編 犯罪者の処遇 第三章 仮釈放および更生保護 一 仮釈放 3 仮釈放決定の状況 (二) 仮出獄決定の状況 II-91表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和42~44年)』(JPG)(レポート)1970年10月。2020年4月12日閲覧。

- ^ 令和5年版犯罪白書と矯正統計年報および法務省保護局の資料による。

- ^ 日本弁護士連合会 (2018年5月). “裁判員の皆さまへ 知ってほしい刑罰のこと” (PDF). pp. 6-7. 2020年4月18日閲覧。

- ^ 太政官, 流罪囚近藤冨蔵特典放免ノ件, 公文録・明治十三年, 第四十八巻・明治十三年二月・司法省(二), 国立公文書館

- ^ a b “NHKが追った『日本一長く服役した男』61年ものあいだ刑務所にいた囚人の最期” (日本語). 日刊サイゾー. (2020年10月14日) 2021年1月11日閲覧。

- ^ “日本一長く服役した男” (日本語). NHK 2021年12月25日閲覧。

- ^ 1度目の殺人は1958年5月19日午前8時過ぎに、埼玉県内の工場で刃渡り26cmの刺身包丁で突き刺すなどして殺害。動機は、当時上司であった工場次長(当時46歳)から3ヵ月の試用期間後に本採用する話があったため、臨時工として働いたが、一向に本採用されず不満を募らせたもことによるもの。

2度目の殺人は、浦和地方裁判所(現・さいたま地方裁判所)により無期懲役が確定(確定日:1958年10月2日)して千葉刑務所収監後の1959年7月8日に別の受刑者と共謀して、当時28歳の受刑者を革切り包丁で刺して殺害。動機は、被害者が、加害者に対して普段からバカにする態度を取ったり無視をしていたこと。ある受刑者に親族の個人情報を書いた紙を渡したことに対して強く非難したことから犯行に及んだ。その後、検察から死刑を求刑されたものの、被害者が普段から加害者2人を誘発するような言動をしていたことなどから、同年10月24日に千葉地方裁判所により2度目の無期懲役の判決が下される(共謀した別の受刑者は懲役15年)。 - ^ 判断時在所期間が64年7月と判断した理由は、1回目の殺人で無期懲役が確定したのが1958年10月2日で、仮釈放日が2022年6月29日であり、その日を起点とし1か月未満を切り捨てた場合、64年8月であり、64年9月を満たしていないため。

確定日を起点としたのは刑法第二十三条の条文より。また、未決勾留の日数は無期懲役でも算入されるが、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれないため、含めていない。 - ^ 一宮俊介 (2024年7月18日). “64年ぶりの社会、91歳の無期懲役囚が送る日常 出所時の報奨金は130万円、一人で買い物も” (日本語). 弁護士ドットコム 2024年7月20日閲覧。

- ^ 一宮俊介 (2024年7月18日). “「殺すつもりはなかった」 無期懲役囚が語った”殺人犯の心理” 仮釈放の通知は「意外だった」と吐露” (日本語). 弁護士ドットコム 2024年7月20日閲覧。

- ^ 一宮俊介 (2024年7月18日). “「生まれてくるべきじゃなかった」 64年ぶりに外の世界に出た無期懲役囚、不意に流した涙” (日本語). 弁護士ドットコム 2024年7月20日閲覧。

- ^ a b c d e 法務省保護局『無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について』(PDF)(レポート)2022年11月。2023年5月14日閲覧。

- ^ 1985年5月31日付中日新聞社会面による。

- ^ 山中理司 (2020年3月22日). “マル特無期事件”. 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ. 2020年5月14日閲覧。

- ^ 法務省 保護局 無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会. “「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」の報告書の概要”. 2023年10月9日閲覧。

- ^ ちなみに、光市母子殺害事件が発生した1999年で仮釈放された無期懲役者は、短くとも18年超え20年以下で服役しており、7年程度で出た者はいない。仮に、加害者が死刑にならず無期懲役になったとしても、最低30年は刑務所で服役していた可能性は極めて高い。更には、検察に死刑求刑された場合は、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にするための方策について(平成10年6月18日付の通達)」(通称「最高検マル特無期通達」)より、マル特無期となるため、事実上釈放されず獄死していたか、仮釈放されたとしても少なくとも50年服役しなければならならない可能性が絶対ではないが、高くなる。そのため、加害者の手紙に書かれた「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」(後に死刑になるが)ではなく「無期はほぼキマリ、土の中で死んでいくか、30~50年もの長い歳月をかけて地上に芽を出す」というのが本当の実態である。

- ^ “「無期懲役でも15年くらいで仮釈放」テレビでの大渕愛子弁護士の発言は正しいか?” (日本語). 弁護士ドットコムニュース. (2015年6月22日) 2021年1月12日閲覧。

- ^ 因みに、大島愛子が代表として経営しているアムール法律事務所では、刑事事件についての取り扱いについてホームページ上明記されていない。大島愛子自体、刑事事件ではなく日中間の取引などを対象とした中国企業法務を中心とした業務を専門に行っていた

- ^ アムール法律事務所. “アムール法律事務所について”. 2021年1月12日閲覧。

- ^ 前掲法務省資料によると、2012年から2021年までの無期刑受刑者の仮釈放審理件数329件に対し、検察官の意見照会がなされた事例は272件であり、必ずしもすべてのケースにおいて検察官の意見照会がなされていたわけではなかった。

- ^ 従前から、仮釈放の申出は刑事施設の長の申出のほかに、申出によらない地方更生保護委員会の独自権限の行使によっても行なえるものとなっていたが、実際は刑事施設の長の申出のみによって審理が行なわれていた。それゆえ、申請が刑事施設側の恣意に委ねられていた面があり、審理の機会の保証という面に欠けていたとされる[要出典]。

- ^ 「無期刑受刑者の仮釈放審理に関する事務の運用について(法務省保護観第134号)」

- ^ なお、これは無期刑受刑者の仮釈放審理のみに適用される措置であり、有期刑の受刑者の仮釈放審理にあたっては、このような措置は採られていないため、たとえば懲役30年の受刑者の仮釈放審理にあたっては、単独の委員による面接で仮釈放を許可することもできるし、被害者や検察官への意見照会を行なわず仮釈放を許可することもできる。

- ^ 「死刑に関する英国審議会(1948~1953)報告書」(HER MAJESTY’S STATIONARY OFFICE「ROYAL COMMISSION ON Capital Punishment 1949-1953 REPORT」1953年

- ^ The New York Times, 2007.1.16

- ^ ヴァルテル・ラブル医学博士ら(オーストリア・インスブルック大学)「Erhangen mit Dekapitation Kasuistik - Biomechankik(頭部離断を伴った縊死 事例報告、生体工学)」1995年

- ^ 「Procedure for Military Execution」1959年 米陸軍省

- ^ The "Long drop" or measured drop method

- ^ 昭和36年7月19日大法廷判決(刑集15-7-1106)

- ^ [死刑]執行の現実(2)絞首、130年続く『読売新聞』2008年10月5日

- ^ 『読売東京新聞』1883年7月7日

- ^ 『東京絵入新聞』1883年7月7日

- ^ a b 朝日新聞1955年12月29日

- ^ 朝日新聞1953年6月19日

- ^ 「<死刑執行>4人に 安倍政権で初 1年3カ月ぶり」 毎日新聞、2006年12月26日。

- ^ 勢藤1983, p. 78.

- ^ 読売新聞社会部『死刑』(中央公論新社、2009年、p.72)

- ^ 勢藤1983, p. 89-91.

- ^ 俵孝太郎『政治家の風景』学習研究社、1994年、95頁。。

- ^ 朝日新聞2008年6月21日朝刊

- ^ 2008年6月22日 毎日新聞

- ^ YOMIURI ONLINE「犯罪被害者の会、朝日新聞の「死に神」表現に抗議文」 2008年6月25日、2008年6月30日閲覧

- ^ 朝日新聞2008年8月2日

- ^ 『内閣改造へ「サイバンインコは留任、死に神は辞任」鳩山法相』産経新聞2008年7月25日12時10分配信

- ^ 保坂展人 (2007年8月23日). “「長勢法相・11カ月で10人の死刑執行」に抗議する”. 2013年4月26日閲覧。

- ^ 社会民主党OfficialWeb/福島みずほ (2008年9月11日). “死刑執行に強く抗議する”. 2013年4月26日閲覧。

- ^ 日本国民救援会 (2009年7月29日). “森英介法相による三度の死刑執行に抗議する”. 2013年4月26日閲覧。

- ^ 衆議院 (2010年7月30日). “千葉景子法務大臣による死刑執行に関する質問主意書/質問本文情報/提出者:鈴木宗男”. 2013年4月26日閲覧。

- ^ 神奈川新聞 (2011年7月28日). “死刑執行1年、千葉景子元法相決断の背景”. 2021年12月21日閲覧。

- ^ 日本国民救援会 (2012年3月30日). “小川敏夫法相による死刑執行に抗議する”. 2013年4月26日閲覧。

- ^ 東京弁護士会 (2012年9月28日). “死刑執行に関する会長声明”. 2013年4月26日閲覧。

- ^ “元組長ら2人の死刑を執行 谷垣法相で2回目”. 日テレNEWS24. (2013年4月26日) 2013年4月26日閲覧。

- ^ “2人の死刑執行 安倍政権に交代後4度目、計8人”. 日本経済新聞. (2013年12月12日) 2013年12月12日閲覧。

- ^ “1人の死刑を執行 平成19年の香川3人殺害の川崎死刑囚”. 産経新聞. (2014年6月26日) 2014年6月26日閲覧。

- ^ “岡崎一明死刑囚ら残る6人の刑執行 四半世紀経て事件終結”. 産経新聞. (2018年7月26日) 2018年8月11日閲覧。

- ^ 「怨霊の思想」『日本思想史講座1古代』(山田雄司)

- ^ 戸川点「軍記物語に見る死刑・梟首」(初出:『歴史評論』637号(2003年)/所収:戸川『平安時代の政治秩序』(同成社、2018年)) 2018年、P94-96.

- ^ “死刑廃止論で見かける「日本に死刑執行のない時代が350年もあった」ってホント?” (日本語). 弁護士ドットコムニュース. (2018年8月19日) 2021年7月24日閲覧。

- ^ 清水克行著「喧嘩両成敗の誕生」講談社選書メチエ 第四章参照

- ^ a b 松竹秀雄「寛永17年 (1640) ポルトガル使節団長崎受難事件 (2)」『経営と経済』第68巻第4号、長崎大学経済学会、1989年3月、45-91頁、ISSN 02869101、NAID 120006969255。

- ^ 朝報掲要 1968, p. 14.

- ^ 朝報掲要 1868.

- ^ 衆議院調査局法務調査室『死刑制度に関する資料』(レポート)2008年6月、8頁。2020年10月27日閲覧。

- ^ 『各国刑法比照』 五、1883年、72頁。

- ^ 『朝報掲要 巻三』《維新日誌》静岡郷土研究会・橋本博、1935年、36頁。「旧暦6月19日」

- ^ 法務省『昭和43年版犯罪白書 第三編 犯罪と犯罪者処遇の一〇〇年 第一章 刑事関係基本法令の変遷 一 刑法』(レポート)1968年11月。2020年9月26日閲覧。

- ^ 明治政府 (1870年). “新律綱領 一巻 名例律上 五刑”. 国立国会図書館デジタルコレクション. doi:10.11501/794317. 2020年10月27日閲覧。

- ^ 毛利敏彦『江藤新平』]、209頁。1987年。

- ^ 福井県敦賀郡「敦賀郡誌 第五編 人物」1915年、doi:10.11501/950917、2021年4月22日閲覧。

- ^ a b “明治六年政表>司法処刑ノ部>明治六年司法省及ヒ各府県処刑人員(コマ番号12)”. 正院第五科 (1876年). 2019年3月7日閲覧。

- ^ 京都府. 京都府史料 一三 政治部 刑賞類2(明治元‐7年)(164-168コマ) (JPEG,PDF) (Report). 2021年7月17日閲覧。

- ^ 児玉圭司「明治前期の監獄における規律の導入と展開」『法制史研究』第64巻、法制史学会、2015年、1-57,en3、doi:10.5955/jalha.64.1、ISSN 0441-2508、NAID 130008000861、2021年7月20日閲覧。

- ^ a b 谷正之「弁護士の誕生とその背景(3) : 明治時代前期の刑事法制と刑事裁判」『松山大学論集』第21巻第1号、松山大学総合研究所、2009年4月、279-361頁、ISSN 09163298、NAID 110007579200、2021年7月20日閲覧。

- ^ 石川県立図書館 (2015年12月1日). “「明治忠臣蔵」「明治最後の仇討ち」と言われた、本多政均(ほんだまさちか)暗殺について載っている簡単な資料はないか。”. レファレンス協同データベース. 国立国会図書館. 2021年4月21日閲覧。

- ^ 司法省「明治9年版司法省達全書」1877年10月、doi:10.11501/794539、2021年7月24日閲覧。

- ^ 内閣官報局 (1890-03-15), 法令全書. 明治9年 太政官 布告 第百一条, pp. 73, doi:10.11501/787956

- ^ 太政官 (1876年7月). “監守常人二盗ノ死刑ヲ止ル意見書上奏” (JPEG,PDF). 国立公文書館. 2022年12月18日閲覧。

- ^ 内閣官報局 (1890-03-15), 法令全書. 明治9年 太政官 布告 第七十四条, pp. 52, doi:10.11501/787956

- ^ 藤田正「明治前期における「雇人」の盗罪ー旧刑法制定までー」『早稲田法学』第57巻第3号、早稲田大学法学会、1982年7月、409-447頁、ISSN 0389-0546、NAID 120000788251、2022年2月28日閲覧。

- ^ 1円を2万円で換算した場合、約5,140万円

- ^ “明治時代の「1円」の価値ってどれぐらい?”. man@bow(まなぼう). 野村ホールディングス. 2021年9月26日閲覧。

- ^ 太政官 (1879年11月20日). “東京鎮台騎兵卒宇留根利吉官金盗奪ニ付死刑” (JPEG,PDF). 国立公文書館. 2021年11月28日閲覧。

- ^ “東京鎮台騎兵第一大隊・・・” (日本語). 読売新聞朝刊: pp. 3. (1879年12月4日)

- ^ 内閣官報局 (1890-08-25), 法令全書. 明治10年 太政官 布告 第二十五条, pp. 28, doi:10.11501/787957

- ^ 司法省 (1876年). “司法省第五刑事統計年報 第一部 處斷(コマ番号11)”. 2020年11月6日閲覧。

- ^ 司法省 (1876年). “司法省第五刑事統計年報 第一部 死罪ヲ犯セシ被告人員(コマ番号23)”. 2020年11月6日閲覧。

- ^ 司法省 (1876年). “司法省第五刑事統計年報 第一部 第一號 常事犯者ノ罪名及處斷(コマ番号45)”. 2020年11月6日閲覧。

- ^ 太政官 (1879). “第一号 名例律五刑条例ニ関スル件(86コマ)” (日本語). 太政官布告 自明治十一年至明治十二年 (第七). doi:10.11501/2938268 2021年7月25日閲覧。.

- ^ 松永寛明「公開刑廃止の社会的要因」『犯罪社会学研究』第25巻、日本犯罪社会学会、2000年、86-102頁、doi:10.20621/jjscrim.25.0_86、ISSN 0386-460X、NAID 110002779960、2021年7月20日閲覧。

- ^ 静岡県史料刊行会 (1969), 所刑書類, 明治初期静岡県史料, 3, 静岡県立中央図書館葵文庫, pp. 630-635, doi:10.11501/3016891, NCID BN01798314

- ^ 静岡県, 駿河国史 第3輯 材料 処刑書類(明治11‐14年)(118-124コマ目), 国立公文書館

- ^ “駿州駿東群竹ノ下村の・・・” (日本語). 読売新聞朝刊: pp. 2. (1878年10月17日)

- ^ 司法省 (1881年). “司法省第七刑事統計年報 第一部第一號 常事犯者ノ罪状及處斷(コマ番号57)”. 2020年10月18日閲覧。

- ^ 山下 恒夫『明治東京犯罪暦 明治元年~明治23年』東京法経学院出版、1988年4月1日、148 - 155頁。ISBN 4-8089-4438-3。 NCID BN02158260。

- ^ 鳥取県 (1881). 鳥取県史(鳥取県歴史) 政治部(明治14年)(27-32コマ) (JPEG,PDF) (Report). 国立公文書館. 2021年10月17日閲覧。

- ^ 手塚 豊『刑罰と国家権力 国家的刑罰権と非国家的刑罰権――明治前期の場合に関する一未定稿』法制史学会、1960年4月、182 - 185頁。doi:10.11501/2527269。 NCID BN0366777X。

- ^ 太政官 (1872年3月25日). “銃丸打殺ノ方法并銃手ヲ定ム” (JPEG,PDF). 国立公文書館. 2021年10月10日閲覧。

- ^ 太政官 (1872年4月5日). “軍属犯罪死刑ノ銃手ハ鎮台ヲ用ユ” (JPEG,PDF). 国立公文書館. 2021年10月4日閲覧。

- ^ 太政官 (1875年2月4日). “陸軍省十四等出仕植田命敬外二人官金ヲ盗取ルニ付死刑” (JPEG,PDF). 国立公文書館. 2021年10月7日閲覧。

- ^ 陸軍省 (1876年). “第一回陸軍省年報. 第一二 軍法 軍人軍属行刑表(コマ番号98)”. 2020年10月18日閲覧。

- ^ 太政官 (1873-06-13), 捕亡律 第三〇二条, 改定律例, 二巻, pp. 41, doi:10.11501/794279

- ^ 司法省文書課 1886.

- ^ 「明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大事典」、東京法経学院出版、2002年、312頁

- ^ 『現行法令輯覧』( 追録明治44年)、1912年。内閣書記官室記録課。

- ^ 法務省大臣官房司法法制調査部 1948, p. 186.

- ^ 別冊宝島「いのいよは何か?」2008年、31頁より引用

- ^ 第024回国会 法務委員会公聴会 第2号

- ^ 村野薫『戦後死刑囚列伝』宝島社125頁

- ^ 「明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大事典」、東京法経学院出版、2002年、311頁

- ^ 佐久間哲、「死刑に処す-現代死刑囚ファイル-」、自由国民社、2005年