日本髪

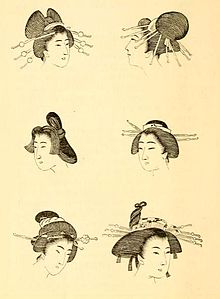

日本髪(にほんがみ)は、広義では古墳時代から昭和戦前までの日本固有の髪形、狭義では安土桃山時代後期から幕末までの女性の結髪を指す。 本項目では日本の髪型の変遷や男性の風俗を分かりやすく示すため、広義の「日本で過去に存在した髪型」の一覧を示す。

変遷

[編集]

江戸時代前期

[編集]男性の髪型はひっつめで、後の銀杏髷に近い形が主流。女性の髪型は立兵庫、元禄島田、元禄勝山等、細長い髪型が主流で、髱も鴎髱、鶺鴒髱等、後ろに突き出す形が流行した。

江戸時代中期

[編集]男性の髪型は本多髷が主流。女性の髪型は灯籠鬢という、横に張り出し、透けた感じの鬢が主流になり、髷も島田髷や勝山など横に広くて大きい髷になる一方、髱の方は鬢の張り出しと反比例して概ね小さい膨らみか、全くないものとなるかあるいは後ではなく下の方に膨らむようになり、この頃から抜き衣紋が行われるようになった。

江戸時代後期

[編集]男性の髪型は再び銀杏髷が主流で、女性同様に鬢を膨らませた厚鬢になり、町人の場合は袋付という下に膨らませた髱が主流になった(但し男性は抜き衣紋をしない)。女性の髪型は灯籠鬢の流行が下火になったが、高島田、つぶし島田、結綿、桃割れ、丸髷、先笄等、ほぼ現行の髪型がこの時期に定着した。髱は公家・大名家では椎茸髱が主流となり、一般武家・町人は関東では下に膨らませる、関西では少しだけ丸く膨らませるのが主流になった。

明治~昭和戦前

[編集]洋風化の影響で、男性は殆どが洋髪となったが、女性の場合は洋風の髪型が登場し始めた一方で、折衷ともいえる束髪、夜会巻き、耳隠し、行方不明髷等の洋服・和服双方に合う髪型も考案された。

二百三高地髷(にひゃくさんこうちまげ)は、日露戦争後に日本で流行した髪形で、前髪を張り出すとともに頭頂部に束ねた髪を高くまとめていた。当時普及し始めていた洋装にも合う髪型として生み出され、流行した。

ラヂオ巻きなどモダンな名称の洋髪も生み出され、戦時体制に入るまでは和服の場合に限り従来の日本髪(と、白塗りの厚化粧)も依然として結われた。

戦後

[編集]日本髪文化は、歌舞伎、時代劇、花柳界、結婚産業以外では殆ど衰退したが、現在では正月等の晴れ着の場合に新日本髪を結う場合が多い。

江戸時代と上方

[編集]- 江戸時代風

- 前髪と鬢は前の方に突き出す。髱は下の方に突き出す。かもじを多く使うので重くなる傾向がある。全体的に大ぶりになる。

- 上方風

- 前髪と鬢は前の方に突き出さずに後ろの方に自然に流す。髱は丸く納める。かもじを最小限に使うので軽くなる傾向がある。前から見ると小振りで丸っこい感じなので可憐な感じになる。

系統別

[編集]※少女:第二次性徴前、妙齢:第二次性徴後の未婚、既婚:18歳以上の未婚を含む場合有り

垂髪系

[編集]- 垂髪(平安時代中期~室町時代、公家、武家→現代花嫁)

- 下げ髪(江戸時代中期~後期、大名家既婚)

- 切り髪(江戸時代中期~後期、大名家未亡人)

- 茶筅髷(江戸時代前期~後期、大名家未亡人)

- おすべらかし(江戸時代中期~現代、皇族、公家→現代花嫁)

兵庫系

[編集]島田系

[編集]- 古墳島田(古墳時代、巫女)

- 元禄島田(江戸時代前期、遊女→町人妙齢)

- 春信風島田(江戸時代前期、遊女→町人妙齢)

- 灯籠鬢島田髷(江戸時代中期、遊女→町人妙齢)

- つぶいち(江戸時代後期、公家少女~妙齢)

- 高島田(江戸時代後期、武家少女~妙齢→現代花嫁)

- つぶし島田(江戸時代後期、町人妙齢~既婚→現代江戸時代芸者)

- 結綿(江戸時代後期、町人少女~妙齢→現代晴れ着)

- 水車髷(江戸時代後期、町人少女~妙齢→現代舞妓)

- 銀杏崩し(江戸時代後期、町人少女→町人年配)

勝山系

[編集]笄髷系

[編集]- 笄髷(江戸時代前期、遊女→町人既婚)

- 灯籠鬢笄髷(江戸時代中期、遊女→町人既婚)

- 下げ下(江戸時代後期、大名家来既婚)

- 片外し(江戸時代後期、大名家来既婚)

- 先笄(江戸時代後期、町人既婚→現代舞妓)

- 両輪(江戸時代後期、町人既婚)

- 粋書(江戸時代後期、町人既婚(京都のみ))

- 島田崩し(江戸時代後期、町人既婚)

束髪系

[編集]- 稚児髷(江戸時代後期、武家少女→町人少女→現代祭り)

- 銀杏髷(江戸時代後期、町人少女→現代祭り)

- 銀杏返し(江戸時代後期、町人妙齢~既婚)

- 桃割れ(江戸時代後期、町人少女→現代晴れ着)

- 割れしのぶ(江戸時代後期、町人少女→現代舞妓)

- 割り鹿の子(江戸時代後期、町人既婚)

- 灯籠鬢貝髷(江戸時代中期、遊女)

- 貝髷(江戸時代後期、町人既婚)

男性の髪型

[編集]

- 角髪(古墳時代~平安時代、皇族、公家(奈良以降は少年))

- 冠下の髻(奈良時代~江戸時代後期、皇族、公家、大名家)

- 稚児髷(平安時代中期~江戸時代後期、稚児@大規模寺院)

- 茶筅髷(安土桃山時代、武将)

- 銀杏髷(江戸時代前期、武家、町人)

- 本多髷(江戸時代中期、町人)

- 若衆髷(江戸時代前期、町人少年)

- 角前髪(江戸時代後期、武家少年)

- 総髪(江戸時代後期、医者、学者、等)

- 大銀杏(江戸時代後期、町人、力士)

階層・職業別

[編集]公家・貴族・皇族

[編集]

- 尼削ぎ(あまそぎ):平安時代の尼僧か童女の髪形。

- 大垂髪(おおすべらかし):平安から近世にかけての貴族や大名家などの女性の髪形。

- おすべらかし:近代から現代の皇族女性の髪型。

- つぶいち:島田髷の一種。幕末から明治にかけて流行。公家の妙齢の娘に結われた。

- 稚児髷(ちごまげ):幕末から明治にかけて流行。公家や武家の幼い娘に結われた。

- 一髻(ひとつもとどり):奈良時代から近世まで続いた男性貴族の髪型。冠下の髻、とも呼ばれた。

- 一髻(いっけい):奈良時代の女性貴族の髪型。中国風のまとめ髪。詳細は高髻に。

- 双髻:奈良時代の女性貴族の髪形。髻を2つ作るもの。詳細は高髻に。

- 高髻:一髻の中でも入れ毛を入れるなどして髷を高く結うもの。

- 角髪(みづら):古墳時代(年齢問わず)から結われた。奈良時代以降は貴族の子弟に結われた。

- 玉結び:安土桃山時代の中流婦人などに結われた。下げ髪の端を輪にして纏めたもの。

武家

[編集]- 長船(おさふね):江戸時代後期の武家の側室の髪形。

- 片外し(かたはずし):江戸時代後期の大名の家来の女性の髪型。

- 丸髷(まるまげ):江戸時代前期から近代までの代表的な女髷。勝山髷とも。武家の奥方に多く結われた。明治以降一般化した。

- 島田髷:江戸時代から現在まで残る。もと若衆髷であったが武家の女性を中心に広く結われた。

- 吹輪(ふきわ):江戸時代前期から登場した大名家の姫君の髪型。

- 茶筅髷(女性):主に大名、武家の未亡人の髪型。

- 茶筅髷(男性):安土桃山時代に流行。

- 大銀杏:田舎の高位の武士風の銀杏髷。現在は関取の髷として有名。武家の髷としての詳細は銀杏髷に。

- 細刷毛:小ぶりの銀杏髷で武家とも町人ともつかない粋な印象。与力などが好んで結った。詳細は銀杏髷に。

- 角前髪:元服を間近に控えた少年の髪形。

- 若衆髷:若衆の結う髷のこと。また、元服前の若者のこと。

- 丁髷:「時代劇の男性の髪型」と言えば、先ず思い浮かぶ髪型。

豪商・商人

[編集]- 唐人髷(とうじんまげ):幕末から明治に掛けて流行。多く裕福な家庭の娘に結われた。

- 割り鹿の子(わりかのこ):稚児髷を後に寝かせた感じの粋と可憐を兼ね備えた髪型。豪商夫人が結う場合が多かった。

- 三輪髷(みつわまげ):幕末以降、豪商の囲う妾に結われた髪型。丸髷と銀杏返しを合成したもの。武家の長船と同様。

- 本多髷(ほんだまげ):江戸時代中期に流行。若旦那などが良く結った優美な髷。

- 小銀杏:商人風の銀杏髷。詳細は銀杏髷に。

町人

[編集]- 芥子坊主:幼い少年少女の髪型。頭(少女は眉も)を剃り上げて脳天か前髪のみ毛を残したもの。

- 銀杏髷(少女):髪が伸びるまでの間の少女の髪型。この髷の間は眉を剃る。

- おたばこぼん:幕末から明治にかけて流行。髷を2つ作り、その間に鹿の子を掛けた簡単な髪型。町人の幼い少女に結われた。

- 桃割れ(ももわれ):幕末から大正にかけて流行。多く町人の娘に結われた。現代では成人式等の晴れ着に合わせる場合が多い。

- 結綿(ゆいわた):島田の変形。幕末頃、京阪を中心に町人の娘に結われた。現代では成人式等の晴れ着に合わせる場合が多い。

- おしどり:上の結綿に油付けの橋を架けたもの。幕末以後に京阪の少女に結われた。

- 両輪:出産後の婦人の髪型。

- 夜会巻き:明治から定期的に流行。婦人の髪型として好まれた。

- 束髪:明治から定期的に流行。婦人の髪型として好まれた。

- 耳隠し:大正に大流行。竹久夢二の絵にもよく見られる。

- 銀杏髷:髷先を広げた江戸時代町人の一般的な髷。

- じれった結び:江戸時代の娘の髪形。湯上りなどに髪を纏めただけのもの。

僧家・社家・儒家

[編集]- 古墳島田(こふんしまだ):古墳時代の巫女の髪型。

- 禿頭(とくとう):出家や老人などが頭を剃り上げたもの。

- 稚児髷(ちごまげ):寺に預けられた貴族や武家の子弟などが結った。後に一般化。

- 総髪(そうはつ):古くから存在したが、幕末期に一般に流行。前髪を後ろに撫で付けた長髪で尊皇派の若者が好んだ。

遊女

[編集]

- 禿(かむろ):おかっぱ頭。江戸時代前期から遊里の少女「かぶろ」の髪形として知られる。

- 禿島田(かむろしまだ):細長い高島田。江戸時代後期から遊里の少女「かぶろ」の髪形として知られる。

- 唐輪(からわ):江戸時代前期京阪で流行。

- 立兵庫(たてひょうご):江戸時代前期京阪を中心に流行。

- 横兵庫(よこひょうご):立兵庫から派生。花魁(太夫級の遊女)の髪形として有名。

- 勝山髷:遊女勝山が流行させた武家風の髷。

- くるわつぶし:つぶし島田の一種。中級の遊女が結った。髷の横幅が広い。

芸者・芸妓

[編集]- 銀杏返し(いちょうがえし):幕末から明治にかけて流行。芸者がよく結った。

- 櫛巻き(くしまき):江戸時代中期から昭和まで残る簡単な髷。主に粋筋の女性が結った。

- 芸者島田(げいしゃしまだ):江戸時代芸者の髪形。つぶし島田の一種で髪飾りは最低限。

- 中高島田(ちゅうだかしまだ):関西の芸妓の髪形。やや低め、小さ目の高島田となる。

- 京風島田(きょうふうしまだ):本来の京都の芸妓の髪型。現代では茶席の時に限られる。

- 刷毛先(はけさき):手古舞の髪型。非常に太い銀杏髷。

- 割れしのぶ(われしのぶ):現代年少舞妓の一般的な髪型。前髪、鬢(横)、髷(頭頂部を左右に割る)、髱(つと、後部)の四部分からなる。

- おふく:割れしのぶより年上の姉さん舞妓の髪型。

- 中島田(ちゅうしまだ):奴島田と京風島田の中間。都をどり期間中の祇園甲部の舞妓の髪型。

- 勝山髷(かつやま):祇園祭期間中の姉さん舞妓の髪型。

- 奴島田(やっこしまだ):黒紋付を着る時の姉さん舞妓の髪型。

- 先笄(さっこう):舞妓が襟変え(半衿参照)前の1~4週間結う髷。この髪型の時は必ずお歯黒を付ける。

役者、大道芸人等

[編集]- 楽屋銀杏(がくやいちょう):はわせ、前割れともよばれる、前髪を立てずに中央で分けた髪型。髷は銀杏返しと同じ。元々は歌舞伎の女形の日常の髪型。現代では舞踊の素踊りで女性が男役を踊るときの髪型。

- 貝髷(ばいまげ):巻貝に似せた縦長の髷。女太夫(鳥追い)等、大道芸人の髪型。

- 貝蝶々(ばいちょうちょう):貝髷と銀杏返しを合成した髪型。天神髷とも呼ばれる。上記と同様の大道芸人の髪型。

- 千日鬘:実際の髪形ではなく芝居の髪形で盗賊役などが結う。浪人などが月代を伸ばしっぱなしにしているもの。

関連項目

[編集]- 髷(まげ):後頭部の髪を束ねて折り返したもの。後にはただ束ねたものも言う。

- 鬢(びん):女性なら側頭部の髪を張り出した部分。男性なら後ろに引きつめるが、生え際の処理に武家と町人で違いがあった。

- 髱(たぼ):後頭部の髪を後ろに張り出したもの。「つと」ともいう。以上の3つに前髪を合わせて5つのパーツが女性の髪形を構成する。

- 簪:髪に挿す装身具。

- 櫛:髪を梳いたり、装身具としても使う。

- 笄:髪を掻き揚げる道具・兼・装身具。

- 元結:髪を結ぶ紐のこと。かつては麻紐が多かったが、江戸時代に奉書紙、丈長紙などの和紙の紙縒りになる。

- 丈長:髷の、背を高くする部分に巻きつける紙。金銀が多い。

- 手絡:女性が髷に巻きつける布。未婚女性なら紅い鹿の子絞り、既婚なら浅葱や藤色の縮緬を良く用いる。

- 髪油:椿油などの整髪料、

- 油付け:鬢付け油で平たく細長く固めたヘアピース。髷の上にこれを付けると、髷の名前が変わる。

- 髪結い(かみゆい):江戸時代の理容師。基本的に男性は理髪店に通い、女性は女髪結いに巡回してもらっていた。

- 床山:演劇や映像製作現場、または大相撲において、日本髪や髷、かつらを結うスタッフ。

- 時代劇:各種の日本髪を見ることが出来る。

- 時代行列:祭りの中で各種の日本髪を観察、撮影出来る。

- 大衆演劇:各種の日本髪を観察出来、撮影許可が下りる場合が多い。

- 素人歌舞伎:各種の日本髪を観察、撮影出来る。

- 歌舞伎舞踊:各種の日本髪を観察、発表会では撮影出来る場合が多い。

参考文献

[編集]- 稲葉小千『日本結髪史』春陽堂、1918年。NDLJP:980937。

- 南ちゑ『日本の髪型』紫紅社、1981年12月。ISBN 4879400025。

- 石原哲男『歴代の髪型』京都書院、1989年1月。ISBN 4763631098。

- 石原哲男『京・嶋原太夫―太夫・髪型の世界』京都書院、1991年2月。ISBN 4763631691。

- 石原哲男『舞妓の髪型―京・先斗町』同朋舎出版、1993年5月。ISBN 4810412946。

- 京都美容文化クラブ 編『日本伝統の髪型 : 櫛まつり作品集』京都書院〈京都書院アーツコレクション 176〉、1998年。ISBN 4763616765。

- 石原哲男『日本髪の世界―髪型と髪飾り』メディア設計、2000年11月。ISBN 490133901X。

- 村田孝子『結うこころ―日本髪の美しさとその型』ポーラ文化研究所、2000年11月。ISBN 4938547570。

- 河上繁樹『江戸時代のダンディズム 男の美学』青幻舎〈大江戸カルチャーブックス〉、2007年4月。ISBN 4861521106。

- 村田孝子『江戸時代三〇〇年の女性美 化粧と髪形』青幻舎〈大江戸カルチャーブックス〉、2007年10月。ISBN 4861521262。