朝日町 (三重県)

| あさひちょう 朝日町 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 東海地方、近畿地方 | ||||

| 都道府県 | 三重県 | ||||

| 郡 | 三重郡 | ||||

| 市町村コード | 24343-4 | ||||

| 法人番号 | 4000020243434 | ||||

| 面積 |

5.99km2 | ||||

| 総人口 |

11,148人 [編集] (推計人口、2025年1月1日) | ||||

| 人口密度 | 1,861人/km2 | ||||

| 隣接自治体 | 四日市市、桑名市、三重郡川越町 | ||||

| 町の木 | 白梅 | ||||

| 町の花 | ヒマワリ | ||||

| 町の鳥 | ウグイス | ||||

| 朝日町役場 | |||||

| 町長 | 矢野純男 | ||||

| 所在地 |

〒510-8522 三重県三重郡朝日町大字小向893番地 北緯35度02分03秒 東経136度39分52秒 / 北緯35.03425度 東経136.66442度座標: 北緯35度02分03秒 東経136度39分52秒 / 北緯35.03425度 東経136.66442度  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

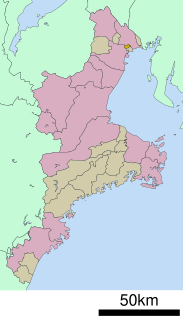

朝日町(あさひちょう)は、三重県三重郡に属している町。三重県で最も面積が小さい市町村である[2]。三重県内での区分では北勢地域に含まれる。

地理

[編集]

位置

[編集]三重県の北部に位置する[3]。南東側で川越町に、南西側で四日市市に、北側で桑名市に接する。

地勢

[編集]北西部を丘陵が占め、南東部には低地が広がる。丘陵を挟んで北に員弁川(町屋川)、南に朝明川が流れ、それぞれ桑名市、四日市市との境界の一部を成している。

丘陵は鮮新世後期から更新世前期にかけて形成されたものである[4]。

土地利用

[編集]丘陵の南東縁に並行して低地に東海道が通り、これに沿って縄生・小向・柿の各集落が形成されている。その他の低地は主に水田として利用されていたが、昭和以降一部が工場用地となっている。

丘陵の南縁に埋縄の集落が立地する。太平洋戦争後、丘陵には住宅地が造成されている。

| 地目 | 面積(km2) |

|---|---|

| 宅地 | 1.951 |

| 田 | 1.125 |

| 畑 | 0.424 |

| 山林 | 0.600 |

| 雑種地 | 0.341 |

| その他 | 1.549 |

気候

[編集]- 年間降水量:1,687mm(2006年度の観測結果)

人口

[編集]朝日町の人口は2005年(平成17年)以前は伸び悩んでいたが、2006年(平成18年)から2010年(平成22年)にかけて北西部の丘陵地に白梅の丘、向陽台といった宅地が開発され人口が急増し、2010年(平成22年)の国勢調査の結果では2005年(平成17年)から2010年(平成22年)にかけての人口増加率が全国の市町村で第1位の35.3%となっている[6]。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 朝日町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 朝日町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 朝日町

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

朝日町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

歴史

[編集]戦国時代には縄生城主は栗田監物で小向城主が飯田庄乃助で柿城主が沢木宗喜で埋縄城主が疋田左京であった。[8]埋縄(埋縄城が立地)、柿(柿城が立地)、小向(小向城が立地)、縄生(縄生城が立地)にそれぞれ城があり、小領主が分治していた。

朝日村の成立

[編集]町村制の施行に伴い、朝明郡のうち縄生村・小向村・柿村・埋縄村の4ヶ村で合併することとなった[9]。村名について、三重朝明郡長は「山添村」としたが、村用掛らが「朝明村」とするよう申請した[9]。しかし、郡と同名であるとして退けられ、館通因に相談したところ、天武天皇が縄生・小向の辺りで朝日を拝まれたという故事があると聞いた[9]。これに因んで「朝日村」として申請し、許可されるに至ったとされる[9]。この故事は『日本書紀』巻第二十八に「於朝明郡迹太川邊、望拜天照太神。」とあらわれるものであり、またこれを現在の朝日町内であるとするのは「迹太川」が現在の朝明川のことを指すという前提によるものであるが、迹太川の比定については異説もありはっきりしない[10][11][12]。なお、合併時に至って縄生村のうち字源治甚六新田は朝明郡川越村、字町作は桑名郡城南村の一部となっている[9]。

単独町政

[編集]1953年(昭和28年)に町村合併促進法が施行されたが、朝日村は合併を行わなかった[9]。一方で当時の人口は5,012人に至っており、1954年10月に「朝日町」となった[9]。1956年には次いで新市町村建設促進法が施行され、翌1957年3月に三重県から川越村と合併するよう勧告を受けた[9]。川越村内では大字北福崎などが賛成した一方で、大字南福崎などの賛成を得るまでに至らず、やはり合併は行われなかった[9]。

平成には四日市市の合併構想に合流し、2002年(平成14年)6月に鈴鹿市・楠町を含めた2市2町の「四日市・鈴鹿地区広域合併研究会」に参加した[13]。しかし、2003年の町長選挙で合併の見直しを掲げた田代兼二朗が当選し、研究会を退会した[14]。選挙の公約であった住民投票を2004年1月に実施し、「合併しない」が「四日市市・楠町と合併する」を上回ったため、単独での町政を続けることとなった[15]。

行政区画の変遷

[編集]- 1889年(明治22年)4月1日 - 町村制の施行により、朝明郡小向村、柿村、埋縄村、当新田の区域の一部及び縄生村の区域の一部をもって、朝日村が発足する。

- 1896年(明治29年)4月1日 - 三重郡及び朝明郡の区域をもって、三重郡が発足することにより[16]、朝日村の所属が三重郡となる[9]。

- 1954年(昭和29年)10月17日 - 朝日村が町制施行して、朝日町となる[9]。

行政

[編集]町村長

[編集]歴代の町村長と在職期間は以下の通り。

- 伊藤伝八郎:1889年(明治22年)4月1日 - 1897年(明治30年)8月25日[17]

- 森佐太郎:1897年(明治30年)9月13日 - 1913年(大正2年)9月14日[17]

- 山下岩松:1913年(大正2年)9月15日 - 1937年(昭和12年)2月10日[17]

- 荒木智憧:1937年(昭和12年)2月20日 - 1944年(昭和19年)5月26日[17]

- 安達松治郎:1944年(昭和19年)5月27日 - 1946年(昭和21年)11月13日[17]

- 稲垣庄一郎:1947年(昭和22年)4月10日 - 1948年(昭和23年)8月10日[17]

- 安達誠三:1948年(昭和23年)9月17日 - 1968年(昭和43年)9月14日[17]

- 太田清:1968年(昭和43年)9月15日 - 1976年(昭和51年)9月

- 佐藤金衛:1976年(昭和51年)9月 - 1983年(昭和58年)6月

- 山本久雄:1983年(昭和58年)6月 - 1991年(平成3年)6月

- 安達誠六郎:1991年(平成3年)6月 - 2003年(平成15年)6月

- 田代兼二朗:2003年(平成15年)6月 - 2015年(平成27年)6月

- 栗田康昭:2015年(平成27年)6月 - 2019年(令和1年)6月

- 矢野純男:2019年(令和元年)6月5日[18] -

町村議会

[編集]- 町議会:議員定数11名

町村役場

[編集]1889年(明治22年)の合併当初は村長宅を役場に充てた後、大字小向873番地に役場を新築した[19]。1916年(大正5年)に建て替えて8月19日から使用を開始した[19]。工事中は朝日尋常高等小学校の教室を臨時に使用した[19]。1964年(昭和39年)に朝日町立朝日小学校跡地に新築して10月19日に移転した[19]。

1916年完成の庁舎は1974年時点で朝日町公民館として使用されていた[19]。2000年(平成12年)に「朝日町資料館(旧朝日村役場)」として国の登録有形文化財に登録された[20]。

対外関係

[編集]- 全国朝日交流会(全国朝日首長サミット) - 全国の「朝日」を名称とする9町村の首長の集まり。1996年に第1回開催、平成の大合併を機に2004年の開催を最後とする[21]。

消防

[編集]- 四日市市消防本部

- 北消防署

- 朝日川越分署(所在地:小向)

- 北消防署

警察

[編集]1891年(明治24年)2月27日、大字小向に駐在所を落成[22]。1911年(明治44年)に移転[23]。1974年(昭和49年)3月5日、大字柿618番地の1に移転新築[23]。2005年(平成17年)、川越町の駐在所と統合して川越町大字豊田一色に朝日川越交番を設置[24]。2022年(令和4年)9月5日、朝日町大字柿に朝日交番を新設[25]。

- 四日市北警察署(旧:富田警察署) - 四日市市北部と三重郡朝日町・川越町を管轄。

- 朝日交番(所在地:柿) - 三重郡朝日町全域を管轄。

衆議院と県議会の選挙区

[編集]衆議院議員選挙の選挙区は三重県第3区[26]、三重県議会議員選挙の選挙区は三重郡選挙区(定数:2)[27]となっている。

経済

[編集]工業

[編集]以下の企業の工場が立地する。

- 東芝インフラシステムズ - 芝浦製作所三重工場として1938年工場設立。住民の半数が東芝関係者である『東芝の町』である。東芝産業機器システム三重事業所および東芝シュネデール・インバータ(シュナイダーエレクトリックとの合弁会社)三重事業所を併設する。

- キオクシア - 四日市工場朝日テストセンターが所在する。

- プロテリアルファインテック - プロテリアルの子会社。旧:日立バルブ本社所在地。

- カネソウ - 本社および朝日工場が所在する。

小売業

[編集]朝日町を発祥とする企業に以下のものがある。

- ギガス - 現在はケーズホールディングスの子会社で、本社は名古屋市名東区に置く。町内ではケーズデンキみえ朝日店を運営する。

教育

[編集]

通信

[編集]郵便

[編集]朝日町内の郵便番号は「510-81xx」[注 1]で、集配業務は四日市郵便局(四日市市沖の島町)が担当している。

- 朝日郵便局(所在地:小向) - 1910年(明治43年)6月1日、無集配三等郵便局として大字柿に設置[29][30]。富田郵便局集配区内であった[29]。1923年(大正10年)10月、改築[30]。1963年(昭和38年)10月23日、新築[31]。2002年(平成14年)2月25日、小向神社近くに移転新築[32]。

電信電話

[編集]- 朝日電話交換所 - 1929年(昭和4年)12月16日、朝日郵便局にて電話通話事務を開始[33]、翌1930年2月26日、電話交換業務を開始[34]、1934年11月1日、電信事務を開始[35]。1968年(昭和43年)9月21日、無人の朝日電話局を設置し、自動ダイヤル式とする[30]。電報配達事務は富田郵便局に移管[30]。

- 本町のNTT市外局番は059(四日市MA。市内局番は300番台)が用いられる。

- 同じMAに属する四日市市・鈴鹿市・三重郡の自治体と市内料金で通話が可能である。

交通

[編集]鉄道

[編集]

バス

[編集]道路

[編集]名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

[編集]

主な史跡・旧跡等

[編集]- 縄生廃寺(金光寺跡・三重県指定史跡) - 出土した舎利具などの遺物は国から重要文化財に指定されている。

- 縄生城跡

- 正治寺跡

- 柿城跡

- 埋縄城跡

- 国学者の橘守部の出生地跡(三重県指定史跡)

- 朝日町歴史博物館 - 1997年(平成9年)に開館。

祭事・催事

[編集]- 八王子祭(8月13日)

衛生

[編集]ごみ処理

[編集]高度経済成長期以来、隣接する川越町と共同でごみ処理を行ってきた[36][37]。

1957年(昭和32年)4月に朝日町川越村共立明和塵芥焼却場組合を設立して、朝明川左岸堤敷(川越村大字豊田1657番地)に1日あたり4トンの処理能力を持つ焼却炉を設けた[36]。ごみの量の増加に対応して1963年に焼却炉(処理能力4 t/日)を増設した[36]。

1972年(昭和47年)7月、四日市市川北町字墨縄868番地に機械化バッチ式の焼却場(処理能力30 t/日)を新設した[38]。公害防止装置を備えたほか、1979年に水質汚濁防止のため排水処理施設を改良した[38]。またこの頃、ごみの不法投棄対策として、指定のごみ収集袋を導入した[38]。

プラスチックが普及すると、高い燃焼温度によって焼却炉が損傷したり、煤煙による苦情が増加したりした[38]。対策として1984年(昭和59年)から分別収集を始めつつ、新たなごみ処理施設の検討を始めた[38]。煙を出さないごみ処理施設として高速堆肥化施設(処理能力:27 t/日)を建設し、1988年の竣工を機に名称を朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターに改めた[38]。

伊勢湾岸自動車道の用地となったため1999年度末に焼却場を廃止し、上野市の民間業者への委託に切り替えた[37]。しかし、受け入れ先の地元自治会の反対を受け、2003年度からは四日市市に焼却処理を委託している[37][39]。

屎尿処理

[編集]四日市市、菰野町、川越町、朝日町の1市3町共同で屎尿処理を行っている[40][41]。

太平洋戦争後、化学肥料の普及や非農家の増加を受けて需要の減少した屎尿の処理が問題となった[40][41]。1965年(昭和40年)に四日市、菰野、川越、朝日地区衛生組合を設立して川越町大字高松に朝明衛生処理場(処理能力:140 kL/日)を建設、1968年3月に竣工した[41]。1981年に汚泥焼却設備の使用を開始、1984年3月に三次処理施設を増設した[41]。

1996年(平成8年)から同敷地内で建て替えを進め、1998年10月に朝明衛生センター(処理能力:300 kL/日)として稼働開始、翌1999年8月の管理棟完成を以て竣工とした[42][39]。なお、稼働開始と同時に一部事務組合の名称を朝明広域衛生組合に改めている[39]。

地区

[編集]小向地区(おぶけ)

[編集]江戸時代の東海道五十三次沿いの地区で四日市市富田地区の富田の焼き蛤の小向茶屋があった地区。昭和時代に近鉄伊勢朝日駅や国道1号線や東芝が立地した朝日町の交通・経済の中心地である。

埋縄地区(うずなわ)

[編集]桑名街道沿いの農業地区。埋縄城跡など遺跡が複数存在する。付近には、伊勢湾岸自動車道みえ朝日インターチェンジが立地する。

柿地区(かき)

[編集]明治時代は農業地区。大正時代末期から良質な水でタオル製造が盛んになった。

以下の行政施設があり、朝日町の教育機能や文化の中心地である。

縄生地区(なお)

[編集]員弁川(町屋川)西側の地区。川越町当新田地区とは、複雑な境界線を持つ関係である。

白梅の丘東西地区(しらうめのおか)

[編集]平成19年度土地区画整理事業で開発された新興住宅地。西地区・東地区の2地区で構成されている。

向陽台地区(こうようだい)

[編集]平成20年度土地区画整理事業で開発された新興住宅地。大型スーパーやサクラ公園などが整備された。

ゆかりの著名人

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 朝日町"町の概要"(2013年3月24日閲覧。)

- ^ “町制施行60周年特集 No.2”. 朝日町. 2024年12月17日閲覧。

- ^ 栗田秀夫 1974, p. 1.

- ^ 吉田史郎, 栗本史雄 & 宮村学 1991.

- ^ 朝日町役場総務課"自然|三重県朝日町"(2013年10月27日閲覧。)

- ^ “人口増加率トップは35%増の三重県朝日町、その成長の理由は? 人口増減詳細解説・10年国勢調査速報”. 東洋経済オンライン (2011年2月28日). 2023年10月25日閲覧。

- ^ 栗田秀夫 1974, p. 3.

- ^ 昭和42年川越町史の15頁

- ^ a b c d e f g h i j k 栗田秀夫 1974, p. 95.

- ^ 『日本書紀 下』岩波書店〈日本古典文学大系 68〉、1965年7月5日、390–391頁。全国書誌番号:56011796。

- ^ 栗田秀夫 1974, pp. 11–12.

- ^ 久志本鉄也「壬申紀「迹太川」小考」『研究紀要』第22号、三重県埋蔵文化財センター、2013年3月、49–60頁、ISSN 0918-9904。

- ^ 「四日市、鈴鹿市と楠、朝日町の2市2町 合併研究会 3日発足」『中日新聞』2002年5月29日、朝刊 三重版、18面。

- ^ 「朝日町、合併研退会へ 「民意反対」で安達町長 規模縮小1市1町に」『中日新聞』2003年5月21日、朝刊 三重版、14面。

- ^ 「地域の選択 市町村合併 朝日町住民投票 単独路線 町民が支持 財政再建待ったなし 合併反対派『今後の町づくり期待』」『中日新聞』2004年1月19日、朝刊 三重版、20面。

- ^ 「法律第四十六号 三重縣下郡廢置」『官報』第3822号、内閣官報局、453頁、1896年3月30日。

- ^ a b c d e f g 栗田秀夫 1974, p. 96.

- ^ 磯部愛「朝日町長選 矢野さんへ当選証書 「活気あふれる町に」」『中日新聞』2019年4月23日、朝刊 北勢版、16面。

- ^ a b c d e 栗田秀夫 1974, pp. 115–116.

- ^ 朝日町資料館(旧朝日村役場) - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 中沢穣「解散後も住民交流を 最後の全国朝日首長サミット」『中日新聞』2004年10月15日、朝刊 三重総合、29面。

- ^ 栗田秀夫 1974, p. 158.

- ^ a b 栗田秀夫 1974, p. 159.

- ^ 瀬戸佑太「朝日、川越駐在所統廃合 新交番が開所」『中日新聞』2005年4月5日、朝刊 北勢版、20面。

- ^ 軍司歩人「朝日交番が誕生 町長ら式典で開所を祝う」『中日新聞』2022年9月6日、朝刊 北勢版、14面。

- ^ “衆議院小選挙区の区割りについて”. 三重県選挙管理委員会. 2023年10月25日閲覧。

- ^ “県議会議員の選挙区と定数の改正について”. 三重県選挙管理委員会. 2023年10月25日閲覧。

- ^ 「朝日中の“長髪”見送り 方針転換論議呼びそう 朝日町教委」『中日新聞』1990年1月20日、朝刊 三重版、16面。

- ^ a b 「遞信省吿示第六百三十號 新設郵便局名」『官報』第8074号、印刷局、449頁、1910年5月24日。NDLJP:2951426/2。

- ^ a b c d 栗田秀夫 1974, p. 177.

- ^ 栗田秀夫 1974, p. 178.

- ^ 「朝日郵便局が移転新築 25日から業務開始」『中日新聞』2002年2月23日、朝刊 北勢版、26面。

- ^ 「遞信省吿示第三千二百八十九號 朝日郵便局電話通話開始」『官報』第890号、内閣印刷局、426頁、1910年5月24日。NDLJP:2957357/10。

- ^ 「遞信省吿示第四百八十一號 朝日郵便局電話交換開始」『官報』第942号、内閣印刷局、509頁、1929年12月16日。NDLJP:2957409/3。

- ^ 「遞信省吿示第二千七百八號 平井外三十三郵便局電信開始」『官報』第2349号、内閣印刷局、711頁、1934年10月29日。NDLJP:2957409/3。

- ^ a b c 三重県三重郡川越町 1998, p. 480.

- ^ a b c 「可燃ごみ処理 『合併断った町の頼み聞けぬ』 四日市市議会 川越町の要請に一部反対」『中日新聞』2003年2月8日、朝刊 三重版、22面。

- ^ a b c d e f 三重県三重郡川越町 1998, p. 481.

- ^ a b c 四日市市環境部 2013, p. 5.

- ^ a b 栗田秀夫 1974, pp. 156–157.

- ^ a b c d 三重県三重郡川越町 1998, p. 479.

- ^ 「能力2倍になった衛生センター完成 朝明広域組合」『中日新聞』1999年8月28日、朝刊 北勢版、20面。

参考文献

[編集]- 栗田秀夫 編『朝日町史』朝日町、1974年10月17日。全国書誌番号:88024258。

- 吉田史郎、栗本史雄、宮村学『5万分の1地質図幅「桑名」』地質調査所、1991年。2023年10月27日閲覧。

- 三重県三重郡川越町 編『川越町史』三重県三重郡川越町、1998年12月25日。全国書誌番号:99053551。

- 『四日市市清掃事業の概要』(PDF) 平成25年度、四日市市環境部。オリジナルの2014年2月5日時点におけるアーカイブ。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 公式ウェブサイト

朝日町 (三重県)に関連する地理データ - オープンストリートマップ

朝日町 (三重県)に関連する地理データ - オープンストリートマップ