森の精 (管弦楽のためのバラード)

管弦楽のためのバラード『森の精』(スウェーデン語: Skogsrået) 作品15[注 1]は、ジャン・シベリウスが1894年から1895年にかけて作曲した管弦楽のための表題付音詩。1895年4月17日にフィンランドのヘルシンキにおいて、作曲者自身の指揮により初演された。曲はスウェーデンの詩人ヴィクトル・リュードベリが1882年に著した同名の詩の内容に基づいており、その内容はビョルンという名前の若い男が森に迷い込み、森の精であるskogsråに誘惑されて絶望に追い込まれるというものである。構造的には本作はおおまかに4つの部分から構成されており、それぞれが詩の4つの節に対応し、特定のエピソードに関する情景を想起させている。1つ目が勇壮な活力、2つ目が熱狂的な行動、3つ目が官能的な愛、4つ目が癒すことのできない嘆きである。

本作は1890年代のうちに3回にわたり再演されており、その後作曲者の要望により1936年にもう1度演奏された。未出版のままとなっていた本作はシベリウス自身がしまい込んだ若書きの重要性の低い作品であると考えられてきたが、フィンランドの音楽学者であるカリ・キルペライネンがヘルシンキ大学の文書庫で草稿を「再発見」し、「フィンランド、そして音楽界に驚きが広がる[ような]」作品であることが判明した[2]。オスモ・ヴァンスカとラハティ交響楽団により1996年2月9日に蘇演されている。総譜は事実上60年間「散逸」状態にあったことになるが、曲の主題は語り、ピアノ、2つのホルンと弦楽合奏のためのメロドラマという短縮版の形で知られていた。シベリウスは反対の主張をしているが、彼はおそらく本作を編曲してメロドラマとしたものと思われる。一部の批評家は音楽的着想の美しさを肯定しつつも、シベリウスが原作となった物語の筋書きに過度に依存していること、そして彼の後年の作品を特徴づける緊密に統一された構成が見られないことを非難している。一方でフィンランドの音楽学者のヴェイヨ・ムルトマキをはじめとして本作を「名作」と認めるものは[3]、この作品がシベリウスの管弦楽作品の中でも屈指の傑作に位置付けられるべき価値を有していると考えている。

作曲の経緯

[編集]シベリウスはリュードベリを賛美し、しばしば彼の詩文に曲を付けていた。メロドラマ『スネフリード』 作品29や『テュルタイオスの戦の歌』などがそれにあたる[4][5][6]。『森の精』と題された詩ははじめ1882年に出版され、1883年には後にシベリウスと親交を築くことになる画家のアクセリ・ガッレン=カッレラが挿絵を描いている。おおむね2人が出会った頃にあたる1888年もしくは1889年に、シベリウスはまず『森の精』にピアノ伴奏歌曲として曲を付けた。この楽曲には1894年-1895年の作品との音楽的関連はない[1][7][注 2]。

1894年、その名前をフィンランド中にとどろかせ、既に『クレルヴォ交響曲』や『カレリア組曲』といった主要作品を完成させていたシベリウスであったが、ワーグナーの方法論を打破して真に独自の様式を作り上げるべくもがいていた[1]。本作の由来は明らかではないものの、シベリウスが構想しながらも実現することのなかったヴェリズモ・オペラのための音楽から次第に発展して出てきたのではないかと思われる。彼が1894年7月28日に送った手紙と関連付けると、オペラのリブレットに描かれていたのは、若く婚約者のいる学生が外国を旅する間にひとりの異国風の踊り子に出会い、心惹かれる物語である。帰国後した学生がその踊りと踊り子についてあまりにありありと語ったため、婚約者は彼が不実をはたらいたのだと断定する。オペラは学生の婚約者の葬送行進で幕を閉じる[注 3]。加えて、1894年8月10日にシベリウスは妻のアイノへ宛てた手紙の中で「行進曲の様式による」新作について伝えている。ムルトマキは次のように論じている。シベリウスはかつての音楽的着想を易々と『森の精』の筋書きに合わせて作り変えて見せた。オペラにあった行進曲は第1部のビョルンの主題に、「(国外へ)去っていく」主人公は第2部の熱狂的な追跡に、踊り子との不貞は第3部の邪悪な「森の精」の誘惑に、葬送行進はフィナーレにおけるビョルンの悲嘆になったというのである[9]。

音詩とメロドラマがこの題材から生まれることになるが、シベリウスがリュードベリの詩に取り組むにあたりはじめにどちらの形式を用いたのかは定かではない。作曲者自身はメロドラマの方を先に作曲し[注 4]、後になって交響詩として「この素材がより大きな扱いも可能にする」ことに気づいたのだと1930年代に主張している。しかし学者たちはこの時系列に異議を唱えている。なぜなら音詩の初演がメロドラマのわずか1か月後に行われていることから、シベリウスがメロドラマをこれほどまでに迅速に拡大させたということは「不可能ではないにしても考えにくい」というのである[9][10][11]。彼はおそらく先に出来上がっていた音詩を「圧縮」し、経過部や反復を取り除いて流れの良いメロドラマを制作したのではないか。メロドラマの草稿に施された修正が音詩のそれに比べて遥かに少ないことも、この見方を裏付けている[1]。シベリウスはさらに結尾部をピアノ独奏用に編曲している[7][注 5]。

演奏史

[編集]

音詩の初演は1895年4月17日、ヘルシンキ大学の大ホールでシベリウス自身がヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して行われた。他には交響詩『春の歌』、『カレリア組曲』がプログラムに上っていた。本作は2日後に再演されている。評価が前向きなものであったにもかかわらず、この作品はシベリウスの生前にはその後5回の演奏機会しか得られなかった。1897年11月29日と30日にトゥルクで2回、1899年4月26日と30日にヘルシンキで交響曲第1番の初演に合わせて2回[注 6]、そして37年間の空白を経て1936年10月27日に1回である[注 7]。70歳を過ぎてアイノラで隠居生活を営んでいたシベリウスはこの最後の演奏に立ち会いこそしなかったものの、彼自らが『森の精』をプログラムに選んだらしい[2]。ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団を指揮したイェオリ・シュネーヴォイクトは、ラジオの放送時間に合わせるために大幅なカットを行った。演奏会には大統領のペール・スヴィンヒュー、首相のキュオスティ・カッリオ、並びに軍の最高司令官カール・グスタフ・エミール・マンネルヘイムが臨席した[10]。

1936年以降、本作は再びレパートリーから抜け落ちることになる。キャリアを通じてシベリウスは創作の「閉塞」と鬱の発作に苦しめられた。このため、彼は求められるレベルにまで遂行できないと感じた際には楽譜を火にくべたのである。中でも最も知られるのが交響曲第8番であるが、1880年代と1890年代の多くの作品もまたこの悪しき運命を辿った[13][14]。しかし彼は『森の精』を破棄しなかった。このバラードはシベリウスの遺族が1982年にヘルシンキ図書館の文書保管庫に収めた10,000ページを超える書類の中で見過ごされていたのである[3]。本作は草稿を専門とするカリ・カリペライネンによって「再発見」される。続くファビアン・ダールストレムの調査により「フィンランド、そして音楽界に驚きが広がった」のである。フルオーケストラを駆使し22分を要する音詩は、既存のシベリウス学者の多くが想定していたような、メロドラマから「朗誦を除いた仕立て直し」を遥かに超えたものだった[2]。再発見後の世界で初めてとなる演奏は1996年2月9日、オスモ・ヴァンスカの指揮、ラハティ交響楽団によって行われた。ヴァンスカがシベリウスの遺族から本作の演奏許可を得てのことだった[15]。草稿はおびただしい数の修正により読み解くことが「非常に困難」となっており、ヴァンスカは必要に迫られて1936年の演奏から音を補っている[16]。2006年、ブライトコプフ・ウント・ヘルテルから初版楽譜が世に出された[17]。

楽器編成

[編集]ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、弦五部。

楽曲構成

[編集]1893年、シベリウスは詩人のユハナ・ヘイッキ・エルッコに宛てた書簡の中で、音楽における詩的な動機付けの必要性に関する信念を明かしている。「私には音楽のみ、すなわち絶対音楽では満足するものにならないと思われます。感情や心の状態を惹起するものではありますが、私たちの魂にはいつも何か満たされないものが残されるのです。(略)[1]」また1894年8月にアイノへ送られた手紙には、リストの交響詩の型の枠内で「真の交響画家、詩人」になると主張している[18]。本作におけるシベリウスはリュードベリの詩に由来する物語の構成を非常に厳密になぞっており、そのために1895年の初演では演奏にあたってリュードベリの筋書きの重要性を示すべく、聴衆に原作のコピーが配布された[10][19]。楽曲は1楽章構成であるものの、その物語性から音楽学者の間では本作を簡易的な4つの部分、「劇的絵画」から構成されると看做すことが一般的となっている。各部分が詩の4つの節のいずれかと対応している[10][20]。

- Alla marcia

- Vivace assai—Molto vivace

- Moderato

- Molto lento

第1部

[編集]「長身でハンサムな若者」であるビョルンが英雄的な金管のファンファーレで提示される。彼の力強さと整った容貌が「狡猾な魂」を生み出しており、ある夏に祝祭へ向かう途上で彼は「歌う」森に恍惚となる。開始部の音楽はハ長調の「陽気」で意気揚々としたもので、1893年に作曲された『カレリア序曲』 作品10を連想させる[19][注 8]。ここにはビョルンに迫る運命をにおわせる要素はない。ビョルンの主題は第2部の最後に再現される。

| スウェーデン語原文 | 英語訳[21] |

|---|---|

Han Björn var en stor och fager sven |

Björn was a tall and handsome lad |

第2部

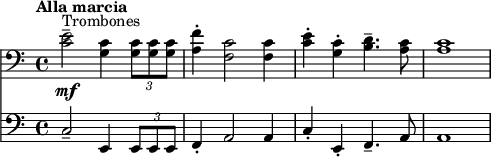

[編集]ビョルンは「拘束されながらも自ら望んで」北欧の魔法の森深くに分け入り悪魔に魅了される。このいたずら好きの小人たちは「月の光で織物を編」んで「捉えた人間をしわがれ声で笑う」。この部分が全曲中最も印象的な部分であると考える評論家もおり[7][22]、イ短調の「ミニマリストの先駆け」の音楽が催眠的であると同時に明るく推進力をもって進む。シベリウスははじめクラリネットに出される同じ短いモチーフを反復して木管楽器の織り成す豊かな綾に作り変えており、テンポを上げて弱拍に置かれるホルンと律動を与えるトロンボーンを追加している。ムルトマキはこうして生まれる効果を「全音階の音場」と表現している[23]。

| スウェーデン語原文 | 英語訳[21] |

|---|---|

Han går, han lyder det mörka bud, |

He walks on, obeys the dark command, |

第3部

[編集]

ビョルンは美しい森の精(skogsrå)に出会い誘惑される。嬰ハ長調の官能的な盛夏の夜の音楽は「エロティックな名残に満ちている[22]」。チェロの独奏によるカンティレーナにホルンとピッツィカートの弦楽器が加わり、森の精による煽情的な接近が表現される。抵抗が失敗に終わったことにつき、グレンダ・ドーン・ゴスは次のように書いている。「彼女[森の精]のかすれたチェロ独奏の声、その官能的に揺れる動き、垣間見える色白の肢体、蜜のように滑らかに、月光のように白いガウンの下で甘美に膨らんだ乳房に誰が抗えようか[25]。」

| スウェーデン語原文 | 英語訳[21] |

|---|---|

Nu tystnar brått den susande vind, |

Now the sighing wind abates, |

第4部

[編集]この世の希望を全て喪失し[7][注 9]、ビョルンは絶望する。音楽は情欲の嬰ハ長調から嬰ハ短調の沈痛な「葬送行進」へと静まる[26]。波打ちつつ「痛む」ヴァイオリンの主題が金管にぶつかり、ビョルンは「skogsrå」の記憶に取りつかれて「癒しえぬ嘆き」とともに取り残される。1899年の演奏後に『Uusi Suometar』紙の音楽評論家はこのように評している。「自責の念をこれ以上に明瞭に表現した音楽は、かつてほとんど書かれたことはなかった[27]。」

| スウェーデン語原文 | 英語訳[21] |

|---|---|

| Men den, vars hjärta ett skogsrå stjäl, får aldrig det mer tillbaka: till drömmar i månljus trår hans själ, kan han ej älska en maka. De ögon blå i nattlig skog ha dragit hans håg från harv och plog, han kan ej le och fröjdas som förr, och åren de se inom hans dörr, men finna ej barn och blomma; han vesäll åldras i öde bo, kring härden stå sätena tomma, och väntar han något av åren, så väntar han döden och båren, Han lyss, han lyss med oläkeligt ve till suset i furumo. |

But he whose heart a wood nymph stole, |

評価

[編集]初演は好評を博したが本作の価値に関する評論家の意見は様々であった。1895年の初演後、オスカル・メリカントは『Päivälehti』にて、シベリウスがリュードベリの筋書きを「比類のない魅惑的な色彩」を用いて「見事に」再創造したとして称賛している[10]。一方でカール・フロディンは『Nya Pressen』で曲が「長すぎたことは疑いの余地がな」かったとして不満を述べている[10]。今日における意見も同様にどちらとも言えないものとなっている。エーリク・タヴァッシェルナは本作には「いくつかの見事な旋律の発想」や「華麗な楽器法」が認められると譲歩しつつも、作品を「いまだ音詩人として一人前になろうと挑戦する」作曲者の「実験作」に位置付け、シベリウスが素材となった物語の構成に過度に依存していると唱えている[28][注 10]。ムルトマキは本作の「描かてれいる無理なく新鮮な情景、大胆な調性の扱い」並びに「よく練られた、他にない独創的な人物たち」を称賛しつつも、構成が物語的過ぎるというタヴァッシェルナの意見に同意して次のように述べている。

全体として『森の精』は後のシベリウスの大規模管弦楽作品のような高次元に統一された有機体ではない。4つの『レンミンカイネン』の伝説や最初の2つの交響曲のように(中略)形式上の問題点は多くの部分で繋がりがなくなっていることである。シベリウスは連結を滑らかにする結合素材なしに、形式上の異なる部分を単純に横に並べたのである。後年の彼が「推移の芸術」を極めたという視点からは、異なるテクスチャやテンポがわずかに重なって作られる『森の精』では、シベリウスはいまだ進化の出発点にいるといえるのである[29]。

ガイ・リッカーズ(Guy Rickards)も本作が「節依存から完全には抜け出せていない」ことに同意し、シベリウスが本作作曲時に『エン・サガ』で見せたような成熟度に立ち返っていたならばどうなっていただろうか、というタヴァッシェルナの意見を繰り返している[30]。フィンランドの作曲家カレヴィ・アホの反応も同様で、彼は「さらなる推敲」が必要な「興味深い作品」であると述べている[23]。しかし、フィンランドの指揮者であるオスモ・ヴァンスカはこの作品を擁護する。「これは途方もない作品です」と彼はインタビューに答えている。「彼[シベリウス]は作品を1度も改訂できませんでしたが、この音楽には間違ったところはひとつもありません。シベリウスは『森の精』の演奏を全く禁じていないのですよ[16]。」様式上、学者たちは本作にリヒャルト・ワーグナーの影響を見出している[19][23][31]。一例として、ムルトマキは第3部に『トリスタンとイゾルデ』の「官能的な和声語法」、フィナーレの葬送行進に『ローエングリン』の「禁じられた問のモチーフ」を認めている[32]。ワーグナーの楽劇に対するシベリウスの「ニーチェ思想的な反応[19]」に照らすと[注 11]、こうした観察結果は『森の精』作曲時にはシベリウスがまだこのドイツの巨匠を打ち破るのに成功していなかった度合いを描き出しているという意味においてとりわけ興味深い[33]。

分析

[編集]

自伝的側面

[編集]少数の音楽学者は『森の精』が自伝的作品である可能性について推測している。中でも最も著名なムルトマキは、音詩が描くビョルンと「skogsrå」の間の「致死的な性的繋がり」は作曲者自身の若き日の無分別を暗に示している可能性があると論じている。「『森の精』中の強い自伝的要素は見過ごせない」と書いたうえで、ムルトマキは本作において「シベリウスはおそらくアイノへ情事を告白しているのだろう」と付け加える[34]。ムルトマキにとってはこの作品のバラードという性質が鍵となっており、なぜならこのジャンルの場合「歌手、語り手、作曲家が自身を曝け出さねばならないことが想定される」からだという。当時、シベリウスのような社会階層の男性が初めて性的体験を共にする相手は娼婦であることが一般的だった。「彼らは隠された、つまり『非公式の』性生活の中で、妻たちが容易に敵うことのないようなある種の女性の性的冒険を経験したのだ」とムルトマキは述べ、こう仮説を立てる。『森の精』及び同時期に書かれた作品は、ここから生じる感情的帰結に加えて妻であるアイノに対する罪の意識を扱うためにシベリウスが取った方法論だったのではないか、というのである[35]。

性的幻想への焦点の当て方では、『森の精』はシベリウスが1900年に同じくリュードベリの詩に作曲した『スネフリード』と著しく異なっている。『スネフリード』では、愛国的な主人公のグンナルが水の精の官能的な「抱擁」に抵抗し、その代わりに祖国のために「勝ち目のない戦いに挑み」そして「人知れず死んでいく」。ビョルンとグンナルの対比についてムルトマキが論じるのは、これがシベリウス自身の個人的な変化を反映しているということである。1899年の交響曲第1番の初演以後「国民的英雄」の地位を得たシベリウスは、自身が「以前の冒険心を超えた成長」を遂げたこと示し、過度な「放蕩」の前に国家を位置付けることを学んだと示そうとした、というのである[36]。しかしながら、ムルトマキの結論に誰もが賛同しているというわけではない。デイヴィッド・ファニングはムルトマキの小論が掲載された巻の書評において、自伝的要素に関する推測を「疑わしい」「偏向している」などとして厳しく非難した。ファニングによると「ムルトマキには全てのハーフ・ディミニッシュ・コードが、あらゆる象徴的意味合いを帯びたトリスタン和音に見えている(中略)このような生焼けの解釈学は人を困惑させ遠ざける(中略)熱狂というものは時に狼藉をはたらいてしまうものだ[37]。」

未出版

[編集]シベリウスが本作の出版の手はずを整えられなかった理由は、研究者を悩ませる問題となっている。シベリウスは1895年にフェルッチョ・ブゾーニの助言に従い、本作をロシアの出版者であったミトロファン・ベリャーエフに提示しているが出版されることはなかった[17]。ムルトマキの主張によればシベリウスは『森の精』を気に入っていたものの1890年代の自作の「真の価値に確信が持てなった」[38]。曖昧さが最もよく表れているのが、4つの『レンミンカイネン』の伝説を何度も手直しし、ひとつずつ出版させたことだろう[10][注 12]。学者たちは何故シベリウスが初期の作品に「背を向ける」ことになったのかを様々に説明しようとしてきた。おそらく成熟したシベリウスは自らの若書きの作品を振り返って、円熟期の作品に比べて技術的に「劣っている」と看做したのではなかろうか。もしくは進化する芸術家として、彼は自らの独自の音楽様式として発展させてきた情熱、国民的叫びから距離を置き、「地元の英雄」から「国際的作曲家」への移行を目指したのか。または年長の国の名士として、『エン・サガ』や『レンミンカイネン』、『塔の乙女』そして『森の精』のような若き頃の「告白的」作品、によって「自分自身を明かし過ぎる」ことを恐れたのかもしれない[39]。しかしながら、シベリウスの書類から新たな情報が出てこないことから、本作が最終的に未出版に終わった理由は「推測の対象のままとなってしまったようである[10]。」

出版状況

[編集]蘇演に続くリリースの波があったものの、それ以降『森の精』の録音頻度は他のシベリウス作品と比較して低い状態にとどまっている。世界初録音は1996年にオスモ・ヴァンスカがラハティ交響楽団を率いてBISレコードに行われた。2006年にブライトコプフ・ウント・ヘルテルからJSWクリティカル・エディションが出されるまで音楽的材料の一部に入手できないものがあり、それらはそれ以前の録音には含まれていない。1888年のピアノ伴奏歌曲の版はアンネ・ゾフィー・フォン・オッターが録音を行っている。エーリク・タヴァッシェルナもその他のシベリウスのピアノ編曲作品と共に本作のピアノ独奏版を録音した。ヴァンスカの1996年の録音はメロドラマの世界初録音でもあり、ラッセ・ポユスティがナレーションを務めた。

脚注

[編集]注釈

- ^ 長期間にわたり行方不明となっていたため、シベリウスの作品リストでは本作を無視して劇的モノローグが作品15とされている[1]。

- ^ この時の楽曲には作品集編纂に際してJS 171というカタログ番号が与えられている[8]。

- ^ 手紙からは彼女の死因に関する明確な答えは得られない。

- ^ 1895年3月9日、フィンランド劇場の資金集めのための宝くじ会場で初演され、アクセル・アールバリが朗読を務めた。

- ^ 『「森の精」より』(Ur "Skogsrået")という題名が付けられた[8]。

- ^ これはシベリウスのキャリアにとって重要性の高いイベントであり、彼が『森の精』を交響曲に並置するに足る作品であると看做していたことが窺える[12]。

- ^ メロドラマは1898年にタンペレで、1911年にヨエンスーで演奏されている[10]。

- ^ 『カレリア組曲』 作品11ではないことに注意。

- ^ スウェーデンの民間伝承では、「skogsrå」に屈した男は魂を失うとされている。

- ^ 偶然にも、タヴァッシェルナが長く埋もれていた時代に管弦楽版の草稿を研究した数少ない人物の1人となったことは間違いない。

- ^ 当初は惹かれながらも、シベリウスは1894年7月までにはワーグナーの思考を「計算づく」や「大量生産」であるなどとして拒絶していた。

- ^ 作曲者の1911年の日記にある書き直しの必要な作品一覧に表れているように、『森の精』にもシベリウスによる再検討が予定されていた。にもかかわらずそれは行われなかったのである。

出典

- ^ a b c d e Wicklund 2015, p. vi.

- ^ a b c Anderson 1996, pp. 51–52.

- ^ a b Murtomäki 2001, p. 95.

- ^ Barnett 2007, p. 139.

- ^ Mäkelä 2007, p. 311.

- ^ Tawaststjerna 1976, p. 200.

- ^ a b c d Goss 2009, p. 202.

- ^ a b Goss 2009, p. 543.

- ^ a b Murtomäki 2001, p. 102–103.

- ^ a b c d e f g h i Kurki 1999.

- ^ Barnett 2007, p. 97.

- ^ Wicklund 2015, p. vii.

- ^ Barnett 2007, p. 345.

- ^ Howell, 2006 & 32.

- ^ Tumelty 1996, p. 13.

- ^ a b Grimley 2004, p. 240.

- ^ a b Wicklund 2015, p. viii.

- ^ Murtomäki 2001, p. 102.

- ^ a b c d Grimley 2004, p. 100.

- ^ Goss 2009, p. 204-206.

- ^ a b c d Rydberg 1882.

- ^ a b Grimley 2004, p. 101.

- ^ a b c Sirén 2005.

- ^ Kilinski 2013, p. 91-3.

- ^ Goss 2009, p. 204.

- ^ Murtomäki 2001, p. 119.

- ^ Murtomäki 2001, p. 126.

- ^ Tawaststjerna 1976, p. 163.

- ^ Murtomäki 2001, p. 123.

- ^ Rickards 1996, pp. 43–45.

- ^ Barnett 2007, p. 98.

- ^ Murtomäki 2001, pp. 101–102, 119.

- ^ Murtomäki 2001, pp. 101–102.

- ^ Murtomäki 2001, p. 127.

- ^ Murtomäki 2001, pp. 129–130.

- ^ Murtomäki 2001, pp. 99, 137–138.

- ^ Fanning 2001, pp. 663–666.

- ^ Murtomäki 2001, pp. 96–97.

- ^ Murtomäki 2001, pp. 97, 99.

参考文献

[編集]- Anderson, Martin (1996). “Sibelius's 'The Wood Nymph'”. Tempo (Cambridge University Press) 196: 51–52. JSTOR 944466.

- Barnett, Andrew (2007) (英語). Sibelius. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300111592

- Fanning, David (2001). “Review of Sibelius Studies”. Music & Letters (Oxford University Press) 82 (4): 663–666. doi:10.1093/ml/82.4.663. JSTOR 3526300.

- Goss, Glenda Dawn (2009) (英語). Sibelius: A Composer's Life and the Awakening of Finland. London: University of Chicago Press. ISBN 9780226304793

- Grimley, Daniel (2004). "The Tone Poems: Genre, Landscape and Structural Perspective". In Grimley, Daniel M. (ed.) (英語). The Cambridge Companion to Sibelius. London: Cambridge University Press. ISBN 9780521894609

- Howell, Tim (2006) (英語). After Sibelius: Studies in Finnish Music. Ashgate Publishing, Ltd.. p. 32. ISBN 9780754651772

- Kilinski, Karl (2013) (英語). Greek Myth and Western Art: The Presence of the Past. London: Cambridge University Press. ISBN 9781107013322

- Kurki, Eija (1999年). “The Continuing Adventures of Sibelius's Wood-Nymphs: The Story So Far”. Music Finland. 2015年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。October 24, 2014閲覧。

- Mäkelä, Tomi (2007) (英語). Jean Sibelius. Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd. ISBN 9781843836889

- Murtomäki, Veijo (2001). “Sibelius's symphonic ballad Skogsrået”. In Jackson, Timothy; Murtomäki, Veijo. Sibelius Studies. London: Cambridge University Press. ISBN 9780521624169

- Rickards, Guy (1996). “Review”. Tempo (Cambridge University Press) 197: 43–45. JSTOR 944443.

- Rydberg, Viktor (1882年). “Skogsrået”. Naxos Music Library. pp. 114–115. October 24, 2014閲覧。

- Sirén, Vesa (2005年). “Other Orchestral Works: Skogsrået (The Wood Nymph)”. Sibelius.fi. October 24, 2014閲覧。

- Tawaststjerna, Erik (1976) (英語). Sibelius: 1865-1905. (Robert Layton, English translation). Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 9780520030145

- Tumelty, Michael (February 3, 1996). “The Key to Settling an Old Score”. The Herald (Glasgow): p. 13

- Wicklund, Tuija (ed.) (2015). Sibelius: Skogsraet - The Wood Nymph Op. 15. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel

![\relative c'{ \set Staff.midiInstrument = #"clarinet" \tempo "Vivace assai" \clef treble a8[^"Clarinet" a8 c8. b16] a8[ a8 r8 a8]~ a8[ a8 c8. d16] e8[ a,8 r8 a8]~ a8[ a8 c8. b16] a8[ a8 r8 a8]( fis8[) fis8 gis8 a8] b8[ a8] r8}](http://upload.wikimedia.org/score/h/m/hmr2uqgcck612xctv6yqdkw983b9aii/hmr2uqgc.png)