氷貿易

氷貿易 (こおりぼうえき、英語: ice trade) は19世紀から20世紀はじめにかけて存在していた産業で、アメリカ合衆国の東海岸とノルウェーがその中心的な役割を果たした。氷の貿易とはすなわち天然の氷を収穫して販売することであり、時代が下ると人工的な氷の製造と販売も始まった。

販売された氷は、食用になるだけでなく多彩な用途に使われた。氷貿易は、それまでの冷蔵保存が難しかった時代に、アメリカの食肉、野菜、果物の生産・流通に革命的な影響をもたらし、水産業においても著しい漁獲高の拡大を可能にしただけでなく、さまざまな新しい飲料や菓子が生まれる契機ともなった。

凍った湖沼や河川の表面を削って収穫された氷は、貯氷庫に保管された後、船便や鉄道網によって世界中に輸送された。最終的な消費者や顧客のもとまで氷を届けるためにもっぱら利用されたのが荷馬車によるアイスマンの輸送網であった。

概要

[編集]氷貿易の歴史は1806年にニューイングランドの実業家であったフレデリック・チューダーによって始まる。チューダーは、はじめカリブ海にあるフランス領マルティニークに氷の輸出を行った。この島に住む裕福なヨーロッパの上流階級に氷を売ることを目指し、そのために自前の貯氷庫も建設した。しばらくすると、販路はキューバとアメリカ南部にも拡大し、ニューイングランドで氷の収穫と輸出をおこなう競合者も現れはじめた。1830年代から1840年代にかけて氷貿易はさらに拡大し、彼らの積荷はイギリス、インド、南アメリカ、中国、オーストラリアにまで達した。チューダーは特にインドとの貿易を通じて一財産を築き、ロンドンではマサチューセッツ州ウェナム湖産の氷がウェナム・アイスとして有名なブランドになった。

しかしその後、氷貿易は急速にその性格を変え、アメリカの東海岸で成長著しかった都市の需要を満たすとともに、アメリカの中西部における市場開拓の実現を目指す産業になっていった。この頃には長く暑い夏が続くニューヨークとフィラデルフィアは氷の一大消費地になっており、需要を満たすためにハドソン川やメイン州から新たに氷が収穫されるようになった。鉄道産業が氷を利用した冷蔵車を導入したことで、シカゴやシンシナティ周辺の食肉加工業は、現地で屠畜した肉牛を精肉までして、アメリカ国内だけでなく海外の市場に輸出することが可能になった。低温保存の可能な鉄道車両や船舶も登場し、それまでは地場で野菜や果物を消費していただけのアメリカの農業は国を代表する産業となった。収獲した魚を氷によって保存できるようになったイギリスの漁師は、さらに航路を伸ばして漁獲高を増やすことができるようになった。醸造業にも、通年の営業が可能になるという大きな変化がもたらされた。アメリカによる氷の輸出は1870年以降は減少していくが、代わりに国際市場で台頭したのはノルウェーだった。ノルウェーは、船便によってイギリスやドイツに大量の氷を輸出した。

19世紀末の最盛期には、アメリカにおける氷貿易は9万人の雇用を生み出し、資産規模にして2,800万ドル(2010年時点での6億6600万ドル相当)に及んだ[注釈 1]。この頃になると、貯氷庫は25万ショートトンの氷を収蔵できる巨大なものが使われていた。ノルウェーは人工の湖を並列的に利用して、年間100万ショートトンの氷を輸出した。一方で自然氷は、徐々に人工的に製造される氷や機械による冷却装置などとの競争に晒されるようになった。はじめは信用もなく、高価であった製氷機による氷は、オーストラリアでは1850年代から、インドでは1870年代から自然氷を駆逐するようになり、1914年に第一次世界大戦が勃発する頃には、アメリカで製氷機による生産量が天然氷の収穫量を下回る年はなくなった。戦争中、一時的にアメリカでは氷の生産量が増加したが、戦間期になると世界中で氷貿易は壊滅的な状況を迎えた。今日では、氷像をつくったり雪まつりを開催するために氷が収穫されることはあっても、19世紀に存在した産業としての氷の保存や輸送の連携はほぼ消滅してしまった[2]。

歴史

[編集]19世紀以前

[編集]

19世紀に氷の貿易が出現する以前にも、雪や氷を収集して、夏の間に使うために保存する習慣は世界中でみられたが、決してその規模は大きくなかった。例えば地中海沿岸や南アメリカでは、アルプス山脈やアンデス山脈の頂上付近から氷を収集することにかけて長い歴史を持っていて、商人がその氷を低地の都市まで輸送していた[3]。同じような氷の売買は植民地時代のメキシコでも発達した[4]。青銅器時代後期(紀元前1750年ごろ)のアッカド人の粘土板からは、彼らがユーフラテス川に貯氷庫を建てて、冬に雪深い山々から氷を集め、夏の飲料に用いていたことがわかる[5]。ロシア人も長年にわたり、冬にネヴァ川流域から収集した氷をサンクトペテルブルクで使用していた[6]。裕福なヨーロッパ人は、16世紀以降、冬に地方の領地から氷を集めさせる貯氷庫を持っていた。そうした上流階級では、飲料や食事を冷やすために氷が用いられていた[7]。

より人工的な方法で氷を生産したり、飲み物を冷やしたりするための技術も考え出された。インドでは、17世紀にはヒマラヤ山脈から氷が町に持ち込まれたが、それがあまりに高価であったため、19世紀頃になるとより南の地域でも冬になると少量の氷を製造するようになった[8]。そのために多孔質の土鉢に沸騰させてから冷ました水が注がれ、狭い堀に敷いた藁の上にその土鉢を並べる方法がとられた。冬に好条件が重なると、夜のあいだにその表面に薄い氷の膜ができたので、それを集めれば売り物になった[9]。フーグリー県やイーラハーバードがこの氷の生産地であったが、わずかな量しか採れず、硬い結晶というよりはシャーベット状の軟氷〔スラッシュ〕ともいうべき状態がほとんどで品質は決して良いものではなかったとされている[10]。インドでは飲料を冷やすために水と硝石を混ぜる習慣があった[11]。これは地元で採れる化学物質を利用した例であるが、ヨーロッパでも19世紀まで飲料を冷やす様々な化学製品が使われていた。典型的なのは硫酸であるが、実際に氷そのものを作りだす方法は存在しなかった[12]。

貿易の始まり、1800年–1830年

[編集]

氷の貿易は、ニューイングランドの実業家であったフレデリック・チューダーの奔走の結果として1806年に始まった。彼は初めて商業的な規模で氷を輸出した人物である[13]。ニューイングランドでも氷は高価な品であり、自前の貯氷庫を持っているような裕福な人間だけのものだった[14]。とはいえ、1800年頃には上流階級のあいだでは貯氷庫を持つことがそれほど珍しいことではなくなり、彼らが有する土地で冬の間に凍った湖沼や河川の表面から切り出されて収穫された氷が集まり、貯氷庫はいっぱいになった[15]。18世紀の終わりにかけて、ニューイングランドと隣接するニューヨーク周辺の地域では、夏の暑さもあり、急速に経済が発展するにしたがって、氷の需要も高まった。農民たちは地元の水辺から集めた氷を公共機関や家庭に販売し、小規模ながらそのための市場が形成されるほどであった[16]。時にはニューヨークやフィラデルフィアからアメリカ南部(サウスカロライナ州のチャールストン行きが多かった)に氷を販売するための貨物船が出ることがあり、航行中には氷が船のバラストとして積み込まれていた[17]。

チューダーの狙いは、彼が輸出した氷が、西インド諸島やアメリカ南部諸州の富裕層たちにとって、うだるような夏に手をのばす贅沢品となることであった。自分以外の人間が追随してくるリスクもあったため、チューダーは氷の価格を維持するために、自分が目をつけた新たな市場の独占を目論んでいた[18]。その潜在的な市場としてカリブ海に目を向けたチューダーは、ボストン周辺の農民から仕入れた氷を輸送するための帆船として一艘のブリガンティンへ出資を行った[19]。チューダーは当時の実業界からよくても変わり者、一部では愚か者とみなされていた[20]。

1806年に最初の積荷が出航した。チューダーはおそらくロックウッドにある一族の地所から収穫した氷を、試験的な意味も込めてカリブ海のマルティニーク島に出荷した。しかし現地に貯蔵施設が不足していたために売り上げはふるわなかった。チューダーの在庫分もこの地の客が購入した分も貯蔵することができず、結果として氷はすぐに溶けてなくなってしまったのである[21]。この経験に学んだチューダーは、ハバナに氷の倉庫を建造して運用した。1807年、英仏を含む諸外国との通商を禁止する法律がアメリカで制定されたが、1810年には再び貿易が可能になった。チューダーはキューバに氷を輸出する排他的権利こそ得られなかったが、現地に貯氷庫を押さえていたため独占状態を維持した[21]。1812年には短期間だけ貿易が中断したが、しばらくして再開し、ハバナから本土への帰路に果物を輸入する事業も始めた。この果物は、売れ残りの氷を利用して新鮮な状態を維持することができた[22]。その後、出荷先はチャールストンやジョージア州のサバンナにも広がったが、チューダーの商売敵も現れ、ニューヨークからの船便やケンタッキー州から流れを下る荷船を使ってサウスカロライナ州やジョージア州へも氷の供給が行われるようになった[22]。

輸入された氷の価格は、競争の程度によって変動した。ハバナでは、チューダーの氷は1ポンドあたり25セント(2010年の3.7ドルに相当)で販売されたが、ジョージア州では高くても6セントから8セントで売られていた(2010年の0.9ドルから1.2ドル相当)[23]。チューダーは高いシェアを握る商圏では、時々の競争相手に価格を大幅に下げることで対抗していた。そういう場合には、1ポンドあたりの価格は1セント(0.2ドル)という利益度外視の価格で氷が売られたため、ほとんどの場合、競争相手は採算のとれる価格では在庫を処分することすらできなかった。そうなれば彼らは負債を負うか、あるいは安値で売ることを拒否しているうちに氷が熱で溶けて消えてしまうのであった[24]。そうなればチューダーは現地に保存のための倉庫を持っているため、再び値上げをすることができたのだった[25]。1820年代の半ばには、ボストンから一年あたりおよそ3,000トンもの氷が出荷されており、実にその3分の2がチューダーの荷であった[26]。

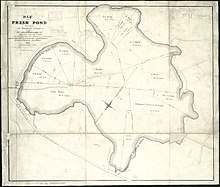

価格がここまで下がったことで、氷は相応に大規模な取引がされるようになった。富裕層だけでなくさまざまな階級の消費者に氷の市場は開かれるようになり、ついには供給がおいつかなくなることすらあった[27]。氷は直接消費されるよりも、商売人が傷みやすい品物を保存するために使われるようになった[28]。チューダーはメイン州にまで仕入れ先を拡大したり、洋上の氷山から氷を収穫したりすることまで考えていたが、どちらも氷の供給源としては実用的ではないと判明した[26]。代わりに、チューダーはナサニエル・ワイエスと組むことで、ボストンにおける氷の供給をより大規模なスケールで工業化しようとした[29]。ワイエスは、1825年にこれまでよりも効率的に氷を正方形のブロックに切り出すことができるよう、馬に氷の裁断機を引かせる手法を編み出した[30]。さらにマサチューセッツ州のフレッシュ湖から氷を納入するようにして、1ショートトン(901キログラム)あたり30セント(7.3ドル)だった収穫のコストをわずか10セント(2.4ドル)にまで低減させた[31]。一方で氷の断熱材となるおがくずの仕入れは、年間に16,000ドル(390,000ドル)にものぼった[32]。

国際化、1830年–1850年

[編集]ニューイングランドに始まった氷の貿易は、1830年代から1840年代にかけてアメリカ東海岸一帯に事業が拡大したが、一方で世界をまたにかける新しい交易路も生まれた。最初のそして最も利益の出た新航路は、インドであった。1833年、チューダーは実業家のサミュエル・オースティンとウィリアム・ロジャースと組んで、帆船タスカニー (Tuscany)号でカルカッタ向けに氷を輸出しようとした[33]。同年9月に氷を積んだタスカニー号がベンガル湾に入ると、これに沸いたインド在住イギリス人のエリート層は夏の暑さで氷が溶けてしまうのを少しでも減らし、一刻も早く陸揚げができるよう、通常は東インド会社の規則で禁止されていた夜間の荷下ろしをタスカニー号に許したうえ、関税の非適用まで認めた。こうして正味でおよそ100ショートトンあった氷は1ポンド(0.5キログラム)あたり3ペンスの小売価格で無事に売りさばかれ[34]、タスカニー号の初の積荷は9,900ドル(2010年の253,000ドル相当)もの利益を生むことになった。1835年にはチューダーは、カルカッタ、マドラス、ボンベイへの定期便を事業化させるまでになった[35][注釈 2]。

この時もまたチューダーの競争相手がすぐにインド市場に現れ、カルカッタやボンベイに海路で氷を輸出した。この地での需要はさらに高まったが、元々この地にいた氷の商売人はほとんどが駆逐された[37]。カルカッタには現地のイギリス人コミュニティによって石造りの巨大な貯氷庫が建造され、輸入された氷が貯蔵された[11]。この氷を使って冷やされた果物や乳製品は少量ずつ船便で出荷され、そのたびに高値がついた[38]。イタリア人の貿易商がアルプス山脈の氷をカルカッタに輸入する取り組みをはじめたが、チューダーはカリブ海で駆使した独占手法をここでも実行し、あらゆる商売敵を市場からはじき出した[39]。カルカッタは長いあいだ、氷の取引によって指折りの利益を生み出す市場であった。チューダー一人で1833年から1850年の間に220,000ドル(2010年の470万ドル)以上の利益を積み上げたとされる[40]。

ほかにも新しい市場が生まれつつあった。1834年には、チューダーはブラジルに氷と冷やした果物を出荷し、リオ・デ・ジャネイロに船を寄港して取引を行った[9]。この販路では、砂糖や果物、後には綿花を積んで北アメリカに帰港することがもっぱらであった[41]。ニューイングランド発の氷の貿易船は、1839年にはオーストラリアのシドニーに到達し、はじめは1ポンドあたり3ペンスで氷を販売していたが、後に6ペンスに値上げされた[42]。この取引は定期化されるに至らず、この次の出荷は1840年代だった[42]。冷やした野菜や魚、バター、卵のカリブ海や太平洋への輸出は1840年代に拡大し、これらの品物は氷を積んだ一艘の船におよそ35樽も載せて輸送された[43]。氷を積んだ船は、ニューイングランドから香港、フィリピン、ペルシャ湾、ニュージーランド、アルゼンチン、ペルーにも到着した[44]。

ニューイングランドの実業家たちの中には1840年代にイギリスで氷の市場を開こうとした者もいた。最初にそれに挑戦し、そして失敗したのがウィリアム・レフトウイッチであった。彼は1822年にノルウェーから氷を輸入してイギリスに輸出しようとしたのだが、彼の積荷はロンドンに届く前に溶けてしまったのである[45]。成功例としては、フレッシュ湖に自前の供給ルートを持っていたジェイコブ・ヒッティンガーとウェナム湖に土地を持っていたエリック・ランドールのそれぞれ1842年と1844年の挑戦が挙げられる[46]。どちらかといえば上手くいったのはランドールのほうだった。彼はイギリスに氷を輸出するための会社、ウェナム・レイク・アイス・カンパニーを設立し、ロンドンのストランドに氷を貯蔵する倉庫を建設した[47]。ウェナム湖の氷は純度が高く冷却効果に優れているという触れ込みで、イギリスの消費者に地元の氷ではなくこの氷を舶来品として売り込むことに成功した。イギリスの水は汚染されており、健康によくないと避けられていた[48]。当初こそ一定の成功をおさめたものの、事業は次第に縮小していった。一部にはイギリス人は北アメリカほど一般的に飲料を冷やすために氷を使わなかったということもあるが、それよりもこの貿易は長距離輸送により氷が溶ける分を計算にいれると、どうしてもコスト高になってしまうことのほうが大きかった[49]。それでもなお、この貿易によって1840年代にアメリカからイギリスに輸送される品物は氷の積荷と一緒に運ばれるため冷蔵保存されて価値が高まるという副産物はあった[50][注釈 3]。

アメリカの東海岸でも氷の消費量は増え始めていた。とりわけ、業務用、家庭用を問わず冷蔵保存という用途そのものに光が当てられたのである[52]。氷は乳製品や新鮮な果物を保存するという目的からアメリカ北東部でも需要が高まった。氷によって冷蔵された品物は拡大しつつあった鉄道網によって各地に輸送された[53]。1840年ごろには、氷はより少量の商品を大陸を横断してさらに西部へ輸送するためにも使われるようになった[53]。アメリカ東部の漁師たちは氷を使って自分たちがとった魚の冷蔵を始めた[54]。東部では企業でも家庭でも、もはや冬にかけて独自に氷を収穫することは少なくなり、商品として流通したものを利用することがほとんどであった[55]。

事業向けの消費が伸びたことで、かつてのチューダーの独占状態は崩れたものの、取引量そのものが増大していたために彼の得る利益はいまだ莫大なものがあった[56]。需要を満せるだけの氷を供給することこそが求められていた。1842年以降、チューダーたちはニューイングランドのウォールデン池に投資して、さらなる供給源にしようとした[57]。フィラデルフィア・アイス・カンパニーのような新しい会社もでき始め、新たに敷設された鉄道を利用して収穫した氷が輸送されたほか、カーショー家はより優れた氷の収穫法をとりいれてニューヨーク一帯に供給した[58]。

西進、1850年–1860年

[編集]1850年代は氷貿易の過渡期であった。産業としてはすでに巨大な規模になっていた。1855年にはアメリカ国内で600万から700万ドル(2010年の1億1,800万ドルから1億3,800万ドルに相当)の投資が行われ、全米の倉庫には常に200万ショートトンの氷が収蔵されていたと推計されている[59]。しかしその後の10年間で、産業としての氷貿易は国際的な輸出市場への依存からの脱却が進み、成長するアメリカ東部の諸都市、次いで急速に拡大する西部地域への氷の供給がその成長の柱となった[60]。

1850年、カリフォルニアはゴールドラッシュの最盛期であった。これによって生じた贅沢品への需要に支えられて、ニューイングランドの各社は帆船によりカリフォルニア州のサンフランシスコとサクラメントへ初めて氷と冷蔵されたリンゴの出荷を行った[61]。市場の存在は確認できたものの、ホーン岬を経由するルートの出荷は経費がかさむうえに、需要を満たすほどの供給も難しかった[62]。そのため1851年には、ロシア領だったアラスカに1ショートトンあたり75ドルで氷が発注されるようになった[62]。その後1853年にはサンフランシスコでアメリカン-ロシアン・コマーシャル・カンパニーが設立され、ロシアン-アメリカン・カンパニー・オブ・アラスカとパートナーシップを結んで、アメリカ西海岸に氷の供給を行った[63]。ロシア人の会社はアラスカで氷の収穫を行うためにアレウト族住民を組織し、断熱材となるおがくずを生産するための製材所を建設するとともに、氷とそれで冷蔵した魚とを南に向けて出荷した[6]。事業コストは依然として高かったが、M・トールマンという男性がネヴァダ・アイス・カンパニーを設立して新規参入し、パイロット川から収穫した氷をサクラメントに輸送したため、西海岸での氷の価格は1ポンドあたり7セント(2010年の2ドル)にまで下落した[64][注釈 4]。

アメリカは西部に拡大を続け、オハイオ州ではハイラム・ジョイという男がシカゴに近いクリスタルレイクを開拓した。クリスタルレイクからシカゴまではシカゴ・セントポール・アンド・フォンデュラク鉄道によって結ばれた[66]。氷は、市場まで商品を運搬するために利用された[66]。シンシナティとシカゴでは、氷が夏季に豚肉を加工する作業を容易にするために使われ始めた。ジョン・L・スクーリーが最初に冷蔵の加工室を開発したとされている[67]。果物もイリノイ州の中心部の氷室で保存されるようになり、収穫とは別の季節に消費することが可能になった[68]。1860年代には、氷のおかげで、当時急速に人気になりつつあったラガービールの醸造が一年を通じて行われていた[68]。鉄道網がより優れたものになるにつれて、氷の取引は地域をまたぎ、さらには東部へと拡大することになった[68]。

一方で、1748年には機械設備によって水を人工的に冷却することが可能だったことが知られており、1850年代の後半から人工氷を商業的な規模で生産する実験も行われていた[69]。そのために様々な手法が開発されたが、1834年に発明されたジェイコブ・パーキンスのエチルエーテルを用いた蒸気圧縮型の冷却機関などが有名である。ほかにもジョン・ゴリーによる空気を冷媒として循環させる機関や、フェルディナン・カレーとシャルル・テリエの名が筆頭に挙がる、アンモニアを冷媒に利用したアプローチなどが知られている[70]。これらの装置によって作り出された製品は、機械製氷や人工氷など様々に呼ばれたが、いずれにせよそれを商業的な規模で製造するためには多くの困難が残っていた。人工氷を生産するためには燃料として大量の石炭が必要であり、機械への投資も必要だった。そのため市場で受け入れられるだけの価格で氷を製造することは容易ではなかった[71]。始めは技術的にも信用が薄く、何十年もの間、製氷機は爆発の危険とも隣り合わせであり、ひいては周辺の建物にも被害が及ぶ可能性があった[71]。アンモニアを利用した製氷機は機械のジョイント部分から漏出したアンモニアが、そのまま氷に残存する危険性も残っていた[72]。19世紀のほぼ全体を通じて、人工氷は天然氷ほど透明にはならず、溶けると白いかすが出ることもあったため、天然の氷とは違って人間が体内に取り入れるのは避けるべきだと考えられていた[73]。

それでも1850年代にはアレクサンダー・トワイニングとジェームス・ハリソンはそれぞれオハイオとメルボルンにパーキンスのエンジンを利用して製氷機をつくりあげた[74]。トワイニングは自分の機械では天然氷に対抗できないことを悟ったが、メルボルンのハリソンが作り出した製氷機はやがて市場から圧倒的な支持を得るようになった[75]。オーストラリアからニューイングランドまでの距離は、旅路に換算して115日はかかるため、400ショートトンの氷を積んで出発した船がシドニーに着くころには氷は150ショートトンにまで溶けて減ってしまうこともあった。この歩留まりの悪さゆえに、オーストラリアでは人工氷が天然氷に勝つのは比較的容易だったのである[76]。とはいえこの時代は世界全体で見た場合、市場において支配的なのは天然氷であった[77]。

拡大と競争、1860年–1880年

[編集]19世紀の半ば以降も氷の国際取引は盛んであったが、かつてのニューイングランドを起点とする交易ではなくなりつつあった。アメリカからの氷の輸出がピークに達したのは1870年であり、当時港から出荷される氷は65,802ショートトン、金額にして267,702ドル(2010年の461万ドルに相当)にのぼった[78]。こうした変化の要因のひとつとして、少しずつではあったが、インドで人工氷が普及し始めた点が挙げられる。ニューイングランドからインドへの氷の輸出のピークは1856年であり、14万6千ショートトンが出荷された。天然氷の市場としてのインドの地位は1857年のインド大反乱で大きく揺らぎ、アメリカで南北戦争が勃発すると、さらにその地位が下落した。インドの氷の輸入は1860年代以降、次第に衰退していった[79]。イギリスの王立海軍により世界中に製氷機が持ち込まれたことに誘発されるように、1874年にはマドラスにインターナショナル・アイス・カンパニーが、1878年にベンガル・アイス・カンパニーが設立された。これらの会社はカルカッタ・アイス・アソシエーションとして協同し、現地の市場から瞬く間に天然氷を駆逐した[80]。

氷貿易はヨーロッパでも発達した。1870年ごろには、スイスのグリンデルワルトに近い氷河から雪を切り出す仕事に数百人もの人間が雇用されていた。フランスのパリは、1869年にはヨーロッパ諸国からの氷の輸入を始めている[81]。一方で国際的な氷の市場にはノルウェーが参入し、とくにイギリス向けに特化して取り組みはじめた。ノルウェーからイギリスへの最初の氷の出荷は1822年だが、より大規模に輸出が行われるのは1850年代になってからである[82]。氷の収穫場所は、はじめ西海岸のフィヨルドが中心であったが、輸送機関が未発達であったため、ノルウェー国内で林業と海運業が盛んな南部および南東部の沿岸地域が貿易の中心地になった。どちらの産業も氷の貿易には欠かすことができなかったのである[83]。1860年代のはじめには、外国人実業家がノルウェーのオッペゴール湖を購入し、ニューイングランドの有名な産地と同じ名前の「ウェナム湖」に改名したうえで、氷を「ウェナム湖氷」と称してイギリスへ輸出した[84]。はじめこれらの交易はイギリス産業界によって行われていたが、次第にノルウェーの会社が主導するようになった[84]。ノルウェー産の氷は、鉄道網の発達にも助けられてイギリス全土に流通した。一方で漁港であるグリムズビーとロンドン間で1853年に鉄道が開通したことで、首都に新鮮な魚を輸送するための氷の需要が高まった[85]。

アメリカ東部における氷の市場もまた変化していた。ニューヨーク、ボルチモア、フィラデルフィアなどの諸都市は19世紀後半に人口が急増しており、例えばニューヨークは1850年から1890年の間に人口が3倍になっていた[86]。そのため、この地域一帯では氷に対する需要が一気に高まった[86]。1879年には、東部の都市の家庭が一年に消費する氷の量は3分の2ショートトンに達しており、100ポンド(45キログラム)あたり40セント(9.3ドル)を支払っていた。ニューヨーク市内の消費者に氷を配達するため1,500台もの荷馬車が必要だった[87]。

こうした需要をみたすため、氷貿易の中心地がマサチューセッツ州からさらに北のメイン州に移るまで時間はかからなかった[88]。これにはさまざまな要因があった。ニューイングランドの冬は19世紀に温暖化が進んだうえに、工業化によって天然の池や河川の汚染が生じたからである[89]。アメリカ西部と取引をするための選択肢も広がり、ボストン産の氷を輸出しても事業としては儲からなくなっていったことから、ニューイングランドを経由する取引は衰退していった。さらにこの地では森林伐採も進んでいたため、船舶の建造費も上昇していた[90]。最後に1860年にはハドソン川流域の暖冬により最初の氷飢饉が起こり、ニューイングランド産の氷はその在庫が払底したことで値上げを余儀なくされた[86]。

1861年にはアメリカで南北戦争が勃発し、この流れに拍車がかかった。内戦によって北部から南部に氷を売ることは難しくなり、メイン州の貿易商はかわりに北軍に氷を供給した。北軍の兵士は南へと行軍する際に氷を携行し消費したのである[91]。ジェームズ・L・チーズマンは1860年に氷飢饉が起こった際に、自分の事業拠点をハドソンから北のメイン州に移し、同時に最新の技術や手法をこの地に持ち込んだ。チーズマンは内戦のあいだ北軍とは有利な契約を交わし続けた[92]。カレーの製氷機はニューオーリンズにも運び込まれ、南部のとりわけ病院における氷不足への対応が進んだ[93]。戦後には、こうした製氷機がいくつもつくられたが、北部産の氷との競争が再開すると、このころはまだ天然氷のほうが安く、人工氷を生産しても利益を出すことは難しかった[94]。しかし生産効率が向上したことで、1870年代後半には天然氷は南部の市場から締め出されてしまった[95]。

1870年にはまた氷飢饉が発生し、ボストンとハドソン川流域の産業に影響を与えたが、1880年にも同じ事態が続いた。結果として事業者たちは、代替となる水源をメイン州のケネベック川に求めた[96]。それ以降19世紀を通して、特に暖冬の際に、ケネベック川とペンボスコット川、シープスコット川は広く氷産業のために利用され、重要な水源となった[97]。

1860年代には、天然氷がシカゴで冷凍加工された肉をはじめとしてアメリカ西部から東部へと商品を輸送するために使われることが非常に多くなった[98]。はじめは家畜運搬車両の所有者や東部の食肉処理業者からいくらか反対の声があがったものの、彼らは敗者として業界から去っていった。結局1870年代には、東部行の貨物列車が一日に何便もでるようになった[99]。低温で保存したバターはアメリカ中西部からニューヨークに入り、ヨーロッパまで輸出された。1870年代にはイギリスで消費されるバターの15パーセントがこのルートで輸入されたものだった[100]。シカゴ、オマハ、ユタ[要曖昧さ回避]、シエラネバダ山脈では氷を補給する駅が中継点として整備され、冷蔵車が鉄道網を介して大陸を横断できるようになった[101]。さらに、サザン・パシフィック鉄道が開通し、氷業者がシエラネバダ山脈からカリフォルニアに氷を運べるようになると、これがアラスカの氷貿易にとって命取りとなった。アラスカにおける氷産業は、1870年代から1880年代にかけて競争に晒された結果、壊滅状態に陥ってしまい、またその過程で地場の製材業まで破壊されてしまった[102]。

1870年代には、ベル・ブラザーズ社のティモシー・イーストマンによって、アメリカの食肉をイギリスに輸送するために氷が活用され始めた。最初の積荷が無事1875年に届けられたことで、翌年までに9,888ショートトンの肉が輸送された[103]。冷蔵された肉は、そのための施設をそなえた倉庫や店舗で小売りされた[104]。イギリスでは、アメリカの肉があちこちに出回ることで、国内農家が打撃を受けるという懸念もあったが、それでも輸出が止まることはなかった[105]。シカゴを拠点にする食肉会社であるアーマーとスウィフト(現JBS USA)も1870年の後半に、この冷蔵肉の輸送事業に参入した。両者は自社の冷蔵車を保有し、氷の補給ネットワークなどのインフラを整備することで、アメリカ東海岸でのシカゴの冷蔵肉の売り上げを伸ばした。1880年には年間15,680ショートトンだったものが、1884年には年間173,067ショートトンにも達した[106]。

天然氷の流通は、19世紀半ばに開国した日本にも及んだ。当時の日本に氷を生産・輸送する能力はまたなかったため、アメリカのボストンから天然氷を輸入しており、ボストン氷と呼ばれていた。これに対して日本での天然氷採集・販売業に乗り出したのが中川嘉兵衛で、各地で氷の採集を試み、最終的に函館の五稜郭から切り出した氷を輸送して販売に成功した。この氷を函館氷と称して販売し、ボストン氷に対して販売競争で打ち勝つことになった[107]。一方関西を中心に販売したのが山田啓助で、後に中川嘉兵衛の事業も継承して発展していくことになった[108]。

貿易の最盛期、1880年–1900年

[編集]人工氷の製造は1880年になっても未だ大規模に行われているとはいいがたかったが、19世紀の終わりにかけて技術的な向上があり、天然氷と競争できる価格で生産できるようになったため生産量が拡大し始めた。とくに始めは、天然氷が輸送費などでコスト的に不利になる遠隔地で製氷機が定着しだした[109]。オーストラリアおよびインドではこの頃すでに人工氷のほうがシェアが高く、1880年代から90年代にはブラジルでも製氷機がつくられはじめて徐々に輸入より国内生産のほうが増え始めた[110]。アメリカでも南部でさらに多くの製氷機が導入されていった[111]。長距離の輸送を行う会社は、冷蔵に必要な氷を大量に仕入れて使っていたが、需要が急に高まったときにも対応できたりストックの必要がないという利点から、重要な中継地点では現地で製造した氷を使うようになっていた[112]。1898年以降、イギリスの水産会社も釣った魚を冷やす氷には人工氷を使うようになった[113]。

そして技術革新は、氷を運ぶ手間が省けるよう、直接冷蔵のできる部屋ないし倉庫をつくるという方向に向かい始めた。1870年代には大西洋を横断する航路をとる船がわざわざわ氷を積まなくても済むようにしたいという意識が高まった[114]。テリエは、蒸気船ル・フリゴリフィックのために冷蔵の可能な船倉を手がけたが、この最初の冷蔵船は無事アルゼンチンからフランスへ牛肉を輸出することができた。グラスゴーを拠点にするベルたちの会社は、ゴーリエの空気圧縮方式による船舶用の冷蔵室(ベル-コールマン式デザインと呼ばれた)の製作に資金提供を行った[115]。このときうまれた技術はすぐにオーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチンとの貿易に利用されはじめた[116]。他の業界でもそれにならいはじめる。カール・フォン・リンデは醸造業者が機械によってビールを冷却する手段を開発し、天然氷への依存から脱却した。冷蔵倉庫や食肉加工の分野でも冷却装置に頼ることのほうが多くなった[113]。

人工氷との競争が始まったにもかかわらず、天然氷はなおも北アメリカとヨーロッパの経済にとって不可欠であった。これらの国では生活水準が向上し、需要そのものが拡大していたのである[117]。1880年代は氷の需要がかつてないほど高まり、天然氷の貿易は拡大を続けていた[118]。ハドソン川流域とメイン州だけで400万トン近い氷が常時ストックされており、ハドソン川では岸辺に沿って135前後の巨大な貯氷庫が並び、2万人の従業員が働いていた[119]。メイン州から南方へ氷を輸送する船舶は1,735艘にのぼり、ケネベック川に沿って36社もの業者が事業を展開し、需要に応えた[120]。ウィスコンシン州の湖でも、中西部に氷を供給するために生産体制がつくられはじめた[121]。1890年には、再び氷飢饉が東部を襲った。ハドソン川ではまったく氷がとれなかったため、実業家たちは氷が無事できていたメイン州に殺到した[122]。投資家たちにとっては不幸なことに、翌年の夏は非常に寒く、需要も冷え込んだことから、多くの経営者が大損をだした[122]。この時期にアメリカ全土では9万人と25,000頭の馬がこの貿易に携わっており、2,800万ドル(2010年の6億6000万ドル)の資本が氷事業に投入された[123]。

ノルウェーにおける貿易は1890年代にピークを迎え、1900年までに年間100万ショートトンの氷が輸出されていた。イギリスで大企業となっていたレフトウイッチの会社は大量にこれを輸入して、1000ショートトンの氷を倉庫に常時ストックしていた[124]。オーストリアもノルウェーに続いてヨーロッパ市場に参入した。ウイーン・アイス・カンパニーは19世紀の終わりには天然の氷をドイツに輸出していた[125]。

アメリカでは世紀末にかけて氷業者の合併が相次ぎ、ノルウェーなどの競合業者はこうしたカルテルじみた動きを非難した[126]。メイン州出身の実業家チャールズ・W・モースは、不透明な金銭の流れを介してニューヨーク・アイス・カンパニーとニューヨークのコンシューマーズ・アイス・カンパニーなどの経営権を握り、1890年には二社をコンソリデイテド・アイス・カンパニーとして統合した[127]。さらにモースは強力なライバルであったニューヨークのニッカボッカー・アイス・カンパニーを1896年に買収し、この地方から毎年収穫されるおよそ400万トンもの氷を自由に動かせるようになった[128]。1899年にモースはわずかとなったライバル企業をアメリカン・アイス・カンパニーに合併し、アメリカ北東部における天然氷・人工氷の供給と流通を完全に掌握した[129]。西海岸では、エドワード・ホプキンスがサンフランシスコにユニオン・アイス・カンパニーを設立すると、周辺のさまざまな関連企業を統合して、新たな巨大アイス・カンパニーをつくりあげた[130]。それとは対照的に、イギリス市場では競争が苛烈なままであり、価格も比較的抑えられていた[131]。

日本においては、1884年(明治17年)から東京製氷が人工氷の販売を開始した。天然氷と人工氷は激しい販売競争を繰り広げ、品質に関するネガティブキャンペーンを行った。人工氷は薬品を使用した有害なものである、という噂が広まって人工氷は苦戦を強いられたが、価格が天然氷より1割ほど安かったことに加え、品質を証明する努力によって次第にシェアを広げていった。1887年(明治20年)に皇太子(後の大正天皇)が東京製氷の工場を見学し、氷の中に花を入れた観賞用の花氷を持ち帰ったことから、宮内省への献上が行われるようになった。そして宮内省の御用指定工場となり、宮中への納入は機械製氷に限ると布告されたことから、東京製氷は大宣伝を行って、1897年(明治30年)には人工氷が天然氷を追い抜くことになった[132]。

貿易の消滅、20世紀

[編集]天然氷の貿易は20世紀初頭には、圧倒的な勢いで機械による冷却システムと人工氷にシェアを奪われていった[133]。ニューヨークにおける人工氷の生産量は1900年から1910年にかけて二倍になり、1914年にはアメリカで毎年2,600万ショートトンの氷が生産されていた。一方で天然に収獲される氷は2400万ショートトンに過ぎなかった[134]。これは世界的な傾向で、例えばイギリスでは1900年までに103台の製氷機が稼働していたため、アメリカから氷を輸入しても全く儲からなくなっていった。毎年の氷の輸入量は1910年には15,000ショートトン以下にまで落ち込んでいた[135]。氷貿易に関する雑誌が名前を変更したことも象徴的だった。例えば、アイス・トレード・ジャーナル誌はリフリジュレーティング・ワールドに雑誌名を変更していた[136]。

人工氷の普及は、この時代に氷飢饉が頻発したことにもその要因があった。例えば1898年のイギリスでも氷飢饉が起きたが、そうなるとたいてい天然氷の価格が跳ね上がったため、人工氷に対する需要と新しいテクノロジーに対する投資期待が高まった[137]。天然の氷の安全性についても懸念が広がっていた。汚染されたり不潔な湖や川から採れた氷の安全性を心配する声は、すでに1870年頃のアメリカにはあった[138]。1904年にロンドン市の依頼を受けて実施された調査の報告書には、輸入氷は入港直後にきれいでも流通の過程で汚染にさらされるリスクがあり、人工氷の方が衛生的であると記された[138]。1907年にはニューヨークの専門家がハドソン川の氷は安全性が低く、腸チフスの細菌を含んでいる可能性があることを指摘した。これに対しアメリカン・アイス・カンパニーが反論を行い、結局天然氷はそこそこ安全だとされたが、公衆は安全性の見地から天然氷を避けるようになった[139]。こうした汚染に対する不安感を利用し、人工氷メーカーは自分たちの広告にそれに関する文言を取り入れることが多かった[140]。1910年にメイン州アイスボロにあったアメリカン・アイス・カンパニーの施設が火災に見舞われるなど、火事が続いたことも業界に打撃を与えた。このアイスボロの火事では、建物だけでなくそばに停泊していたスクーナー〔帆船の一種〕まで燃えてしまい、130,000ドル(2010年の230万ドル)の損害が発生してメイン州の氷産業は窮地に陥った[141]。

人工氷との競争が新たな段階に入ったことで、天然氷を取り扱う会社の経営者はいくつかの選択肢を試した。例えば天然氷の会社自身が人工氷に投資をすることもあった。あるいは氷を収獲する速度を上げるために新しい道具を使いはじめたりしたが、効率化という意味では人工氷製造の技術革新とは比べるべくもなかった[142]。天然氷のよさを広報していくためにアメリカ天然氷協会が設立され、また消費者に広まっている、天然氷は人工氷よりも溶けるのが遅いという誤解に付け込もうとした[143]。経営的に切迫した各社は、地元では流通網を独占している強みを生かし、都市部に供給する氷の価格をあえて上げた[133]。最も有名な例の1つが、チャールズ・モースと彼が経営するアメリカン・アイス・カンパニーで、彼らは1900年の熱波のさなかにいきなりニューヨークにおける卸売価格をほぼ3倍に上げ、小売価格を2倍に押し上げた。これはさすがにスキャンダルに発展し、モースは訴追を避ける目的もあって氷貿易に関する自身の資産を手放さざるをえなくなったが、彼はこの結果1200万ドル(2010年の3億2000万ドル)もの利益を手にした[144]。

1917年にアメリカが第一次世界大戦に参戦すると、アメリカの氷貿易は一時的に盛り上がりをみせた[145]。戦争中にはヨーロッパへの冷蔵肉の輸出量が大きく伸び、既存の冷却設備に需要が殺到した。さらに戦争に向けて弾薬の製造にも力が入れられたため、冷却設備に必要なアンモニアと石炭の供給が乱れるようになった[146]。アメリカ政府は、人工氷業者と天然氷業者の双方と協力して、負担軽減のため天然氷を使うよう広報に努めるとともに、適切な供給量の維持を図った[147]。しかしイギリスとノルウェーにとっては、この戦争は天然氷の貿易に悪影響しかなかった。ドイツが北海をUボートで封鎖しようとしたことで輸出入が妨害され、イギリスは希少な国内の製氷機への依存が高まっていった[148]。

戦後になると、天然氷産業はほとんど存在感がなくなるほど衰退してしまった[149]。この産業は完全に人工氷と機械による冷却システムにシフトするとともに、家庭用に安価な電力によるモーター方式の冷蔵庫が普及した。1930年代にはアメリカで現代的な冷蔵庫が一般的になり1950年代にはヨーロッパ各国にも普及したため、家庭で氷がつくれるようになった[150]。天然の氷の収穫量は劇的に減少し、それまで氷を貯蓄していた倉庫は放棄されたり、他の用途に転用された[149]。本当の遠隔地では小規模な天然氷の利用はしばらく続いたし、コンテストやイベントなどで氷像をつくるために氷が収穫されることはあった。しかし20世紀の終わりになると、氷産業はその物質的な意味での名残をほとんど留めなくなってしまった[151]。

供給

[編集]天然氷は湖や川から収穫の後、輸送を経て各地で保存され、ようやく家庭や施設などで使用される。この過程における根本的な問題が、氷は溶けるものだという事である。業者にとって溶けた氷はごみに等しく、遺失利益にほかならない。1820年代から30年代には、収穫した氷の実に10パーセントしか消費者に販売できず、残りは販路の途中で目減りしてしまっていた[152]。19世紀の終わり頃には、氷貿易における消失量は大幅に減少したが、企業の効率によって20パーセントから50パーセントまでの幅があった[153]。

収穫

[編集]氷貿易は冬の間に湖や川から氷を収穫して、夏にそなえて保存することから始まる。水は、温度が5 ℃まで下がり、周囲の空気が0℃以下になると凍りはじめる[12]。アメリカ北部では、人や馬が乗っても割れず、一定の大きさのブロックに切り出すことができる氷の厚さは少なくとも18インチ(50センチメートル弱)程度とされた[154]。ニューイングランドでは、1月から3月にかけて湖や川の氷が十分な厚さにまで育ち、ノルウェーでは12月から2月にかけて収穫を行った[155]。天然の氷は質も一定ではない。食卓で最も喜ばれるのは、硬く透明なクリスタル状の氷で、穴があいていたり白っぽい氷は価値が低く、産業用にまわされる[156]。十分な厚みをもった氷は、水の表面積1エーカーあたり1,000ショートトン前後が収穫可能である[157]。

自然にできた氷だけでは不十分な場合、収穫量を増やすために様々な対策が施された。ニューイングランドでは、川や湖の氷の表面に穴を開け、厚みを増す方法がとられた[12]。あるいは人工的な湖をつくってしまう場合もあった。その場合に肝心であるダムによって水をせき止める方法について、手引きが出版されるほどであった[158]。19世紀末にかけた需要の拡大にあわせて、メイン州では低いところにある沼地で水をせきとめて、あふれさせ、いくつもの湖が生まれた。ウィスコンシン州における既存の水車用貯水池などは氷の収穫場所としては最良であった[159]。アラスカ州では、広さおよそ40エーカーにもおよぶ巨大で浅い湖がつくられ、氷の生産と収穫の量が引き上げられた。同じようなやり方はアリューシャン列島でも使われた。ノルウェーではさらに徹底していて、供給量を増やすために農地に幅800メートル(0.5マイル)にもなるような湖が大量につくられ、中には氷をつくるための新鮮な水を引きいれるために海に面してつくられた湖もあった[160]。

氷の切り出しにはさまざまな工程があったが、たいてい氷が最も厚くなる夜に行われた[154]。まず表面をこすって雪を落とす。それから氷の厚さが適切か確かめ、表面に刃物でブロックとして切り出す線を刻んでしるしをつける[161]。ブロックの大きさは氷の仕向け先によって異なり。遠いところに送るのであれば大きく、アメリカ東海岸の中で消費するのであればごく小さく、後者の場合であればたったの0.56メートル(22インチ)角のブロックで切り出された[154]。その後に氷は水面に浮かべて岸まで流された[154]。温度によっては氷が溶けてしまうため、作業スピードは天候次第であった[162]。ニューイングランドでもノルウェーでも、この時期は氷の収穫がなければ閑散期であり、地方には貴重な雇用を生み出した[163]。

作業の過程ではさまざまな道具や装備が必要になる。氷上で作業する労働者や馬の安全を守るコルク製の靴やスパイクのついた馬蹄などはその例である[154]。19世紀のはじめ頃に作業で使われたその他の道具は、間に合わせの工夫が施されたつるはしやのみなどだけであったが、1820年代後半には、ナサニエル・ワイエスが大規模な商業的収穫に適したさまざまな道具を新たに考案した[164]。例えば刃を2枚平行に並べた、プラウのような馬に引かせる切氷機によって素早くかつ均一に切り出し線を引いたり、後になるとさらに省人化が進み、手びきのこに代わってプラウの刃で直接切り出しを行うようになった[165]。1850年代には専門的な道具のカタログまで生まれ、東海岸ではよく売れた[166]。19世紀の大部分を通して、いわゆる丸のこを導入する価値について議論が行われていたが、馬の力で動かすことは現実的ではないと分かり、ガソリン・エンジンが利用可能になる20世紀初頭まで氷の収穫に丸のこは導入されなかった[142]。

暖冬は氷の収穫にとっては致命的で、氷がまったくできなかったり、小さなブロックだけがとれる量だったり安全に作業できないような薄い氷になってしまう[167]。こういう冬のことを北アメリカでは「凍らない冬」(オープン・ウィンター)と呼んだが、この冬が来るといわゆる氷飢饉ともいわれた氷の欠乏が起こった[167]。アメリカで氷飢饉が起こった年は1880年と1890年が有名で、ノルウェーでも1898年は温暖な冬だったために、イギリスは新たな氷の輸入元をフィンランドに求めなければならなかった[168]。時代を通じて、氷飢饉のたびに製氷機による氷の生産への投資が進み、究極には氷貿易そのものの土台を崩してしまった[137]。

法制度

[編集]

アメリカにおける氷貿易の黎明期には、氷を収穫することに対してほとんど規制が存在しなかった。氷にはたいした価値がないと思われていた時代が長く、また自由財とみなされていたからである[169]。しかし貿易の規模が大きくなると、氷の価値は高まり、氷を切り出す権利もまた重要になった。法的には、船で航行が可能な水路とごく小さな川や湖のような「公共の」水辺に対しては規則が異なった。前者については、最初に権利を主張した者に氷を収穫する権利が与えられたが、後者では隣接する土地の所有者が氷についても所有権を持つものと考えられていた[170]。

しかし湖には複数の所有権者がいることも多く、フレッシュ湖をめぐる争いが起こったときには、法律家であったサイモン・グリーンリーフが1841年にその法的知見による解決を命じられた。そこでグリーンリーフは、氷を収穫する権利は各人が所有する土地が湖に接する距離の比率によって分割されることとした。それ以降、氷を収穫する権利は売買が可能になり、フレッシュ湖などに隣接する土地の価値は急上昇した。1820年代に1エーカーの土地を130ドル(2010年の2,500ドル)で購入した地主が、1850年代には2,000ドル(44,000ドル)を積まれても断ったほどである[171]。

この裁定は将来的な争いの芽を完全に摘むものではなかった。川にできた氷は下流に流されるものであり、結局は氷が移動した土地でその所有権が争われた[157]。州によっては他者が所有する原形のままの氷を傷つけるのを禁止する法律が定められたが、それでも所有権の争いが始末の負えない事態に至る場合もあった[172]。例えば1900年から1901年の冬には、パイク&ノースレイク・カンパニーとライバル会社であるウィスコンシンレイク・アイス&カーティジ・カンパニーの従業員が氷の収穫権をめぐって争い、しまいには前者が砕氷船を繰り出して後者の収穫地を破壊して荒らす騒動に発展した[173]。

輸送

[編集]天然氷は、ふつう収穫してからエンドユーザーが消費するまでに何度も移動を繰り返した。その手段はさまざまで、帆船や平船、鉄道、ワゴンなどが使われた[174]。帆船は特に初期の氷貿易において重要な輸送手段であり、アメリカから世界中に輸出するときだけでなく、アメリカ国内にまだ鉄道網が存在しない時代には重宝された[175]。

氷業者は氷を積荷として出荷するときには船を賃借りしたものだが、フレデリック・チューダーははじめ自前の船を1艘購入し、その後の1877年にチューダー・カンパニーは3艘の高速な貨物船を買いそろえた[176][注釈 5]。18世紀の終わりごろに氷は初めて船で出荷されたが、積荷というよりバラスト代わりであることもあった[17]。しかしバラストとして氷を運搬するためには、氷が溶けて位置が不安定にならないために正確に切り出す必要があり、1825年にワイエスが切氷器具を発明するまではなかなか容易なことではなかった[177]。ワイエスのやり方でできる均一な氷のブロックであれば、限られた船の容積に対して多くの量を積み込めるし、溶けにくくロスも減らすことができた。ふつう氷はおがくずと一緒に隙間なく積み込まれ、空気がはいって温度が上がらないように船倉は閉じきりにされた[178]。そのほかにも、氷を保護するためにわらやマツの木材が荷敷きに使われた[179]。おがくずは断熱材として大量に必要であり、ニューイングランドでは1830年代に製材業も同時に発展した。当時おがくずはほかに使い道がなく、むしろそれが問題になっていたが、氷貿易で使えることがわかり地元の製材業は大いに助けられた[180]。

氷を運ぶ船はとりわけ頑丈でなければならず、氷が溶ける前に積荷を所定の位置に運べる優秀な人材を集めるため、作業員は厚遇された[181]。船体の素材には、溶けた氷で錆が発生しないよう木が好んで使用され、19世紀の終わりには船底に溜まった水をくみ出す風車式の動力を備えたビルジポンプが据え付けられた[84]。氷は常に溶け出すため、水と蒸気が発生して乾燥腐敗が起こり、氷を積荷とする船の寿命は短くなる傾向にあった[182]。積荷の量は一定でなく、港と航路によってさまざまだった。19世紀後半のアメリカでよく使われたのはスクーナーで、約600ショートトンの氷を運ぶことができた。ノルウェーからイギリスに渡る船には、大きいものでは900ショートトンもの氷を運べるものもあった[183]。

船に積み込んだ氷の量を把握することは、商売のうえでも安全のために重要であったので、氷のブロックは船に載せられる前に一つ一つ目方が量られて、最終的な総重量が記録された[184]。ばらばらの氷を船に下ろして積むために、はじめは氷はさみや引き上げ滑車による原始的な方法がとられていたが、1870年代には梃子を利用したプラットフォームや、1890年代にはカウンターウエイトを利用したプラットフォームが台頭するなど技術革新が進んだ[184]。船への積み込みは氷が溶けるのをふせぐため手早く行われた。アメリカの港では、平均的な貨物量であればぴったり2日で積み込むことができた[184]。輸送費は積み込み時の積荷重量(出発重量)で決められ、航海中の氷の扱い方の条件が定められた[184]。

ハドソン川流域が特にそうだが、運搬だけでなく保管もできる、平船もよく使われた[185]。こうした船は400トンから800トンの氷を運ぶことができ、帆船のように、ビルジポンプの動力として風車がついていた[186]。平船は、甲板の下に氷を貯蔵するため川が断熱材の効果を持ち、氷が溶けにくいと考えられていた[187]。チャーリー・モースは1890年代に氷をニューヨークに供給するためにより大型で、海も航行できる平船を導入した。牽引はスクーナーが行い、1艘あたり3,000トンの氷を運ぶことができた[188]。

19世紀のほぼ全期間、ニューイングランドなどの主要な氷の生産地からは非常に安価に輸送が可能であり、それがこの産業の発達を促した[189]。これらの地域はアメリカ内陸部への貿易の玄関としての役割を担っており、すなわち、交易船が多くの貨物を輸送してくる一方で、帰路のために積み込む貨物は乏しかった。貨物が見つからなければ、船はバラスト代わりに岩塊を運ぶほかなかった[189]。氷は、岩を積まずに利益を生むただ一つの積荷だったため、ニューイングランドから出航する氷の積荷は、他のどの土地から出る場合よりも輸送費を安くするよう交渉できた[189]。19世紀の末には、メイン州とニューヨーク州間の氷貿易に都合の良いことに、メイン州でフィラデルフィアの石炭に対する需要が急増した。メイン州の氷を運ぶ船は、帰りには燃料を積んでくることができたため、「氷と石炭」産業とまで呼ばれる活況を呈した[190]。

1841年以降は鉄道による輸送も行われた。氷輸送に使われた記録が残る初めての鉄道路線は、チャールズ・ブランチ鉄道によってフレッシュ湖とチャールストン間に敷かれた[191]。断熱性を高めるために特別な車両が製造され、氷を積み込みやすくするために専用の設備も設計された[192]。1842年にはフィッチバーグまで新しい鉄道が敷設され、ウォールデン池の氷を運ぶために利用された[57]。氷は溶けないように急いで移動させる必要があったので、鉄道会社の従業員にとっては人気のない積荷で、一般に輸送には注意を要した[193]。1880年代には鉄道を利用して北アメリカ大陸を縦横に氷が出荷された[194]。

産地から一般家庭や小規模な事業者までのサプライチェーンのうち最後を担ったのが、いわゆるアイス・ワゴンを用いた氷の宅配である。アメリカでは、氷は25ポンド、50ポンド、100ポンド単位(それぞれ11、23、45キログラム)に切り分けられ、アイス・ワゴンが馬にひかれて各家庭に氷を配達した[195]。この荷馬車に乗っていたアイスマンは、キューブ状の氷をトングでつかんで扱った[196]。配達は1日に1回から2回行われた[197]。1870年代には、大きな町であれば様々な専門の配達業者が存在し、それより小規模な自治体であれば燃料店などの事業者が氷の販売と配達を担った[198]。イギリスでは、19世紀の間には氷が各家庭まで専門業者によって配達されることはまれであった。そのかわり魚屋、肉屋、薬種屋など、まず自分たちの商品を冷やす必要がある店を通じて氷が販売された[156]。

貯蔵

[編集]氷は、収穫されてから最終的に消費されるまで、その過程のさまざまな段階で貯蔵が行われる。そのための1つの方法が、貯氷庫(アイスハウス)である。とくに、最初に収穫した直後や船から積み荷として降ろされた後の物流拠点には必ず倉庫があって氷が貯蔵された。初期の貯氷庫は比較的小さかったが、時代が下ると貯蔵施設として巨大化していき、はるかに多くの量の氷を置けるようになっていった[199]。

19世紀初頭の時点では、熱力学への理解はとぼしく、氷を上手に貯蔵するためには貯氷庫を地下につくることが大切だと考えられていた。これは誤りなのだが、地下であれば常に涼しく、氷が溶けにくいと思われていた[200]。ヨーロッパの貯氷庫もこの理論を踏襲し、収穫した氷を貯蔵するために、時としてたいへんな費用をかけて地下に空洞をつくっていた[201]。一方で、ヴァージニア州の農民の間では、木と断熱材のわらだけを使い、地上より高いところに貯氷庫がつくられることもあった。これは工夫がこらされ、費用もかなり安かった[202]。氷の貯蔵には、氷そのものの温度に気をつかうだけでなく、溶けた水を効率よく排出することが必要である。氷から溶け出た水は、温かい空気以上にもとの氷を溶かしてしまうものだからである[203]。

チューダーは1805年にさまざまな貯氷庫を調査し、地上に建てても構わないという結論に至った[200]。彼が最初のころにキューバにつくった貯氷庫は木製の二重壁を備え、ピートとおがくずで断熱しており、通気の仕組みも備えていた。19世紀末まで、これが基本的な貯氷庫の構造になった[12]。しかし1819年には200トン以上の氷を貯蔵できるように煉瓦づくりの貯氷庫も完成させている。このときは断熱材として壁の中に木炭が使われていた[199]。1840年代にはフレッシュ湖近辺の倉庫は〔総面積が〕3,300平方メートルになるほど大きくなっており、新たに敷かれた鉄道からの出火がもとで火災になるリスクをさけるため煉瓦でつくられていた[192]。しかし貯氷庫は極端なまでに燃えやすいことには変わらず、幾多の火事を起こしていた。シドニーで最初の貯氷庫も1862年の火事により完全な廃墟になってしまった[204]。

貯氷庫が巨大化したことで、氷を運び込むことは逆に困難になった。1827年にワイエスはてこと滑車を用い、馬に引かせて倉庫の屋根から氷を運び込む仕組みを導入した[205]。後には技術が進み、リフトと馬の力で建物の一番上まで氷のブロックを持ち上げて運び込む仕組みが生まれた。その後、馬ではなく蒸気機関を動力とする仕組みも登場した。とくに大規模な倉庫であれば、氷を運び込むのにベルトコンベアシステムまで取り入れるところがあった[206]。そのための動力となる設備は貯氷庫のそばにつくられたため、機械から出火して倉庫が燃えないように気を遣う必要があった[207]。これらの倉庫は夏の日の光を反射するために白か黄色で塗られることが多かった[208]。ハドソン川の倉庫はたいてい三階建てで大きさは長さ120メートル、奥行30メートル程度にもなり、50,000ショートトンもの氷を貯蔵することができた[209]。後代の鉄道に直結した貯氷庫は単体で250,000ショートトンもの氷を備蓄できた[210]。

それとは対照的に、ノルウェーにおける氷産業はもともと貯氷庫とは無縁であった。冬から春になるまで湖から収穫された氷はそのまま出荷された。しかし1850年代から1870年代には、無数の貯氷庫が建設され、通年氷を出荷することができるようになった[82]。

貯氷庫は氷を消費する側の都市にもつくられた。最終的に小売りされたり消費されるまで輸入した氷を貯蔵するためで、デポ(貯蔵所)とも呼ばれた。ロンドンでは、初期の氷デポは円形であることが多く、「井戸」〔ウェール〕とか、「かさ」〔シェード〕と呼ばれていた。スミスフィールドのデポは1871年に建設されたもので、幅13メートル、奥行き22メートル、3,000ショートトン弱の氷を保管できた[81]。ロンドンのシャドウェルとキングズクロスにある後年の氷デポはさらに大きく、ロンドンに到着した平船とともに、ノルウェーの氷の保管に使われた[211]。ニューヨークという町はその意味で変わっていて、港の近くに倉庫はつくられなかった。代わりに平船が倉庫代わりにされ、時には帆船であっても氷が必要になるまでは水に浮かんだ倉庫のような扱われ方をしていた[212]。

家庭や事業所において氷が消費されるためには、ふつうは貯氷庫から離れたところでしばらく保管しておくことが必要になる。そのため、貯蔵から消費までの間に、アイスボックス〔氷で冷やす冷蔵庫〕や家庭用の冷蔵庫という最後の大事なステップがある。それがなくては、氷を使うことも食用にすることもできない家庭がほとんどであった[213]。1816年にチューダーは「リトル・アイス・ハウス」という名前でボストン式の冷蔵庫をチャールストンの各家庭に発売している。この冷蔵庫は木でできていて、内側が鉄の箱になっており、3ポンド(1.4キログラム)の氷を入れられるような設計になっていた[214]。家庭用の冷蔵庫は東海岸では1840年代に製造がはじまった。最も有名なのはマサチューセッツのダリウス・エディー(D・エディー&サンズ)と、ボストンのウィンシップによるものだった。製品の多くは西部に出荷された[215]。天然氷が19世紀にどこまで地方の社会に浸透していたかは、このアイスボックスの利用度や認知度が大きく関係している[216]。

利用

[編集]食用

[編集]氷の流通が盛んになったことで19世紀にはさまざまな新しい商品が生み出された。シンプルなのは飲み物を冷やすという使い方で、直接グラスや樽に入れたり、ワインクーラーのような容器に入れて間接的に冷やすために氷が使われた。氷で冷やした飲み物は物珍しく、はじめは健康に問題ないかと不安になる消費者もいたが、米国ではすぐに懸念は捨て去られた[217]。19世紀の半ばには、アメリカでは水は可能であれば必ず冷やしてあるものになった[218]。アイス・ミルクも人気が出たほか、ドイツ風のラガービールのような伝統的に冷やして飲まれてきた飲料にも氷が使われた[219]。シェリー・コブラーやミント・ジュレップといったカクテルも、クラッシュした氷がなければ作られなかっただろう[218]。19世紀のアメリカとヨーロッパでは直接飲み物を氷で冷やすことについて、まったく捉え方が違った。ヨーロッパ人にとっては不愉快な習慣であり、インドを訪れたイギリス人も現地に在住する同郷人が氷水に慣れているのを目の当たりにしてたいへん驚いている[220]。インドのヒンドゥー教徒にも宗教的な理由から氷が不衛生〔不浄〕なものとみなされることがあり、食用にはふさわしくないと考えられている[221]。

アイスクリームが大規模に製造されるようになったのも氷の貿易が拡大した結果である。アイスクリームは遅くとも17世紀には少量作られるようになっていたが、製造には多量の氷と、多大な労力を要した[222]。氷でアイスクリームを作るには、温度を下げるために氷に塩を合わせた混合物を用意し、そこへ材料を注いだ金属容器を沈めて内容物を冷やし固め、さらにアイスクリームらしい軽い舌触りとなるよう材料を休みなくかき混ぜなければならないからである[223]。1820年代から1830年代には、アメリカ東海岸の都市で氷が身近になったことで、アイスクリームは急速に普及したが、それでもまだまだ贅沢な食べ物であった[224]。しかし、1843年にはナンシー・ジョンソンがもっと簡単かつ短時間にアイスクリームをつくれる新しい道具で特許を取得し、イギリスやフランスでも同じような器具がつくられていった[225]。氷貿易の成長とともに、アイスクリームはそれまでよりはるかに身近になり、大量に消費されるようになった[226]。イギリスでは、1850年代以降にノルウェーの氷がロンドンのイタリア人コミュニティで使われだし、アイスクリームの国民的人気につながっていった[227]。

商業用途

[編集]氷貿易は食品の保存と輸送の手段に革命を起こした。19世紀以前は、食品の保存技術といえば塩漬けか燻製しか存在しないも同然だったが、天然氷が大量に供給可能になったことで、食料は新たに冷蔵や冷凍で保存することができるようになった[228]。食料を氷で冷やすというのは比較的シンプルな仕組みだが、容器や輸送システムがいろいろあるなかで冷気や暖気の流れを効率的かつ安定的にコントロールする方法を確立するためには大量の実験が必要であった。氷貿易の初期段階では、空気の流れを抑えて貴重な氷を節約しなければいけない中で、食料も良好な状態で保存しなければいけないという葛藤があった。そのため重要なのは、温度を下げるため氷の上でいかに空気を循環させるかであった[229]。

初期には食料の保存といっても少量の農産物を近くの市場まで運ぶというだけの問題であって、伝統的な保冷器の延長によって対処されていた。メリーランド州出身の技師であったトーマス・ムーアは初期の冷蔵庫を発明し、1803年に特許を取得した。これは断熱性のある大きな木の箱で、上に氷を入れる錫製の容器が埋め込んであった[230]。この冷蔵庫は主として単純な断熱効果に依存するもので、冷気の循環は行われなかったが、この構造は農民や小規模な商店に広く受け入れられ、違法な模造品が横行した[231]。1830年代には、氷が豊かになったことを生かし、さらに効率よく食料を保存するために換気を利用した携帯可能な冷蔵箱が食肉の取引で使われ始めた[229]。1840年代には、空気を循環させることの重要性について理解が高まり、氷の供給量が増えたこともあって、アメリカにおける冷凍環境は著しく向上した[232]。

アメリカで鉄道網が発達してくるにつれ、天然氷は冷蔵車という発明品に積載されて、貨物をこれまでよりはるかに長距離で大量に輸送するために使われるようになった。最初の冷蔵車は1850年代から1860年代初期に登場した。はじめはかなり素朴なつくりで、3,000ポンド(1,360キログラム)の氷を積み、その上に食料を置くという構造だった[233]。しかしすぐに肉を直接氷のブロックの上に置くと肉が傷みやすくなるということがわかり、その後はフックに肉を吊るす仕組みに変わった。こうすると肉には柔らかな風があたり、また揺れ動くことで車内に風が循環した[234]。南北戦争の後で、J・B・サザーランド、ジョン・ベイト、ウィリアム・デイヴィスの3人はそれぞれ冷蔵車を改良して特許を取得した。車両の両端に氷を積み上げ、空気の循環を高めることで内部を低温に保つというものであった[235]。空気の循環の改善こそが、車内に暖かな空気が滞留するのをふせぎ、積荷が傷むことを防ぐために大事なことだった[236]。氷を利用する冷蔵車では冷却効果を高めるために、氷に塩が加えられることもあった[236]。19世紀のほとんどの期間で、線路の規格が異なる路線間で冷蔵の荷物を移すことは難しく、また時間がかかった。氷が常に溶け続けている状況でこれは問題であった。1860年代までに、調整可能な車軸〔adjustable axles〕をそなえた冷蔵車がつくられ、線路を乗り換える過程が高速化された[68]。

傷みやすい食品を鉄道で輸送するために天然氷は欠かせないものになった。屠畜して下ごしらえした肉をそのまま輸送することは、輸送費の面ではるかに効率がよく、中西部における産業は新たな市場を開拓することができた。実業家のジョナサン・アーマーが語ったように、氷と冷蔵車は「フルーツとベリーの生産をギャンブルから国家的な産業に変えた」のだった[237]。

冷蔵船も氷貿易の歴史の中で生まれた輸送手段で、傷みやすいものでも海を渡って外国に輸出することが可能になった。初めはアメリカから、次いでアルゼンチンやオーストラリアなどの国でも輸出に使われた。初期の冷蔵船は氷を積荷にするついでに冷蔵食品を積むものだった。冷蔵肉を初めてイギリスに輸出した船は、鉄道における冷蔵車を翻案してジョン・ベイトが設計したもので、船倉の両端に氷を置き、換気扇を使って肉を低温に保った[104]。ジェームズ・クレイヴンがさらにこれを改良し、氷と船倉の間にブライン液を流す配管をすることで、肉の温度を低く保ち、かつ船倉内の湿度を上げずに済む仕組みをつくった[104]。アメリカ東部をさきがけに、天然氷は漁獲した魚を保存するために水産業でも活用された[238]。1858年にはグリムズビーの漁船団が海に氷を持っていき、取った魚をその場で保存することで、それまで以上の長距離航海と漁獲高の向上を可能にした。イギリスにおいては水産業が氷の消費量では単独の1位にまでなった[239]。

天然氷の用途は多彩であった。氷の貿易により、医療現場では病気の治療や症状の緩和に試されたり、熱帯の病院で快適性を高めるために氷を使うことが可能になった[123]。例えばカルカッタでは、現地の病院で使用するため積荷として氷が到着するたびに町の貯氷庫にその一部が特別に取り置きされた[240]。19世紀の半ばにはイギリスの王立海軍では輸入した氷を使って艦船に搭載した砲塔の内部を冷却していた[90]。1864年には、試行錯誤の末に、イギリスからオーストラリアまでイクラを輸出することに成功した。これは天然氷を使い航行中にイクラを低温に保ったことがその成功の要因であり、これによってタスマニア島の水産業に新たな商品が誕生することになった[241]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 歴史上の値段や費用を比較することは簡単ではない。この記事では氷とおがくずの費用、収入に対する生活手段の歴史価格、資本や同様のプロジェクトに関する歴史的機会費用について、実質価格比較を使っている。数値は原典と同程度の精度に丸め、2010年現在の用語で表記している[1]。

- ^ テューダーはコーヒーの先物取引に投資して巨大な損失を出して破産の危機に直面し、債務返済のために自身の取引を継続できるように彼の債権者を説得して、収入を生み出す新たな市場に取り組もうとし、インドとの氷貿易に向かうことになった[36]。

- ^ 19世紀の小説家ウィリアム・サッカレーは、1856年の小説A Little Dinner at Timminsにおいて、ロンドンのディナーパーティーを独占するようになったつまらない一時的な流行であるとして、ウェナム・アイスを風刺的に用いている[51]。

- ^ この契約は、クリミア戦争に際してアラスカがイギリスの手に落ちてしまうことを阻止しようとする試みに関連付けることもできる[65]。

- ^ これら3隻は「アイス・キング」「アイスバーグ」「アイスランド」と名付けられた[176]。

出典

[編集]- ^ Measures of Worth, MeasuringWorth, Officer, H. Lawrence and Samuel H. Williamson, accessed 10 May 2012.

- ^ “‘It’s like going back in time.’ At New Hampshire family camp, iceboxes preserve, among other things, tradition”. The Boston Globe (2018年6月28日). 2019年1月3日閲覧。

- ^ Weightman, p. xv.

- ^ Cummings, p. 1.

- ^ H., Cline, Eric. 1177 B.C. : the year civilization collapsed. Princeton. pp. 26. ISBN 9780691140896. OCLC 861542115

- ^ a b Cummings, pp. 56–57.

- ^ Cummings, p. 1; Weightman, p. 3.

- ^ Dickason, p. 66.

- ^ a b Herold, p. 163.

- ^ Herold, p. 163; Cummings, p. 1; Weightman, p. 105.

- ^ a b Weightman, p. 104.

- ^ a b c d Weightman, p. 45.

- ^ Cummings, pp. 7–8.

- ^ Weightman, pp. xv, 3.

- ^ Cummings, pp. 1–2.

- ^ Cummings, pp. 2–3; Blain, p. 6.

- ^ a b Cummings, p. 6.

- ^ Weightman, pp. 3, 17.

- ^ Cummings, pp. 8, 15.

- ^ Weightman, pp. 11–12.

- ^ a b Cummings, pp. 8–9; Weightman, pp. 19–21.

- ^ a b Cummings, p. 12.

- ^ Cummings, p. 14.

- ^ Cummings, pp. 14–15.

- ^ Cummings, p. 17.

- ^ a b Cummings, p. 15.

- ^ Cummings, p. 15 Weightman, p. 52.

- ^ Weightman, p. 66.

- ^ Cummings, p. 16.

- ^ Cummings, pp. 19–20.

- ^ Cummings, pp. 21–22.

- ^ Weightman, p. 121.

- ^ Weightman, pp. 89–91.

- ^ Dickason, pp. 56, 66–67; Cummings, pp. 31, 37; Weightman, p. 102.

- ^ Dickason, pp. 56, 66–67; Cummings, pp. 31, 37; Herold, p. 166; Weightman, pp. 102, 107.

- ^ Dickason, p. 5.

- ^ Cummings, pp. 31, 37; Weightman, p. 102.

- ^ Cumming, p. 37.

- ^ Dickason, p. 77; Weightman, p. 149.

- ^ Dickason, p. 78.

- ^ Herold, p. 164.

- ^ a b Isaacs, p. 26.

- ^ Cummings, p. 40.

- ^ Weightman, pp. 121–122; Dickason, p. 57; Smith, p. 44.

- ^ Blain, p. 2.

- ^ Weightman, pp. 136–139.

- ^ Cummings, p. 47.

- ^ Cummings, p. 48; Blain, pp. 14–15.

- ^ Cummings, p. 48; Blain, p. 7; Weightman, pp. 142–143.

- ^ Cummings, p. 48.

- ^ Smith, p. 46; Weightman, pp. 142–143.

- ^ Cummings, p. 24.

- ^ a b Cummings, p. 33.

- ^ Weightman, p. 164.

- ^ Weightman, pp. 158–159.

- ^ Cummings, p. 29.

- ^ a b Cummings, p. 46.

- ^ Cummings, p. 35.

- ^ Hiles, p. 8.

- ^ Weightman, p. 160.

- ^ Cummings, pp. 55–56; Keithahn, p. 121.

- ^ a b Keithahn, p. 121.

- ^ Cummings, p. 56.

- ^ Cummings, p. 57.

- ^ Keithahn, p. 122.

- ^ a b Cummings, p. 58.

- ^ Cummings, p. 60.

- ^ a b c d Cummings, p. 61.

- ^ Cummings, p. 54; Shachtman, p. 57.

- ^ Cummings, p. 55; Blain, p. 26.

- ^ a b Weightman, p. 177.

- ^ Blain, p. 40, Weightman, p. 177.

- ^ Blain, p. 40; Weightman, p. 173.

- ^ Cummings, pp. 53–54.

- ^ Cummings, p. 55; Isaac, p. 30.

- ^ Isaacs, pp. 26–28.

- ^ Weightman, pp. 172–173.

- ^ Cummings, p. 174.

- ^ Herold, p. 169; Dickason, pp. 57, 75–76.

- ^ Herold, p. 169; Dickason, pp. 80–81.

- ^ a b Maw and Dredge, p. 76.

- ^ a b Ouren, p. 31.

- ^ Blain, pp. 7–8.

- ^ a b c Blain, p. 9.

- ^ Blain, pp. 16, 21.

- ^ a b c Parker, p. 2.

- ^ Cummings, pp. 75, 86.

- ^ Weightman, p. 172.

- ^ Dickason, p. 79.

- ^ a b Dickason, p. 80.

- ^ Cummings, p. 69.

- ^ Parker, p. 2; Weightman, pp. 171–172.

- ^ Cummings, p. 69; Weightman, p. 173.

- ^ Cummings, pp. 70–71.

- ^ Herold, p. 169.

- ^ Weightman, p. 170; Parker, p. 3.

- ^ Weightman, pp. 170, 175; Parker, p. 3.

- ^ Cummings, p. 65.

- ^ Cummings, pp. 66–67.

- ^ Cummings, p. 68.

- ^ Cummings, p. 73.

- ^ Keithahn, pp. 130–131.

- ^ Cummings, pp. 76–77.

- ^ a b c Cummings, p. 77.

- ^ Cummings, pp. 77–78.

- ^ Cummings, p. 79.

- ^ “氷と暮らしの物語 <第1回> 中川嘉兵衛と氷業のはじまり”. ニチレイ (2014年7月1日). 2019年2月27日閲覧。

- ^ “氷と暮らしの物語 <第2回> 西の氷王・山田啓介の龍紋氷室”. ニチレイ (2014年7月1日). 2019年2月27日閲覧。

- ^ Weightman, pp. 176, 178.

- ^ Herold, pp. 170–171.

- ^ Cummings, p. 171.

- ^ Cummings, p. 91.

- ^ a b Cummings, pp. 83, 90; Blain, p. 27.

- ^ Cummings, p. 80.

- ^ Cummings, p. 80; Herold, p. 164.

- ^ Cummings, pp. 79–82.

- ^ Blain, pp. 4, 11.

- ^ Cummings, p. 85.

- ^ Cummings, p. 85; Calandro, pp. 4, 18.

- ^ Cummings, p. 86; Weightman, p. 176.

- ^ Weightman, p. 179.

- ^ a b Parker, p. 3.

- ^ a b Hiles, p. 9.

- ^ Blain, pp. 2, 11, 17.

- ^ Blain, p. 12.

- ^ Blain, p. 12.

- ^ Cummings, p. 87; Woods, p. 27.

- ^ Cummings, p. 87.

- ^ Cummings, p. 88.

- ^ Cummings, p. 89.

- ^ Blain, pp. 17–18.

- ^ “氷と暮らしの物語 <第4回> 天然氷と人工氷の販売合戦”. ニチレイ (2014年11月11日). 2019年2月27日閲覧。

- ^ a b Cummings, p. 95.

- ^ Cummings, pp. 96, 102.

- ^ Cummings, p. 101; Blain, p. 28.

- ^ Cummings, p. 102.

- ^ a b Blain, p. 28.

- ^ a b Blain, p. 29.

- ^ Weightman, pp. 186–187.

- ^ Rodengen, pp. 17-19.

- ^ Parker, p. 8, Weightman, p. 188.

- ^ a b Cummings, p. 97.

- ^ Cummings, p. 97; Blain, p. 40.

- ^ Cummings, p. 96; Woods, pp. 27–28; Weightman, p. 184.

- ^ Cummings, pp. 107–108.

- ^ Cummings, p. 108.

- ^ Cummings, pp. 108–109.

- ^ Blain, p. 31.

- ^ a b Cummings, p. 112.

- ^ Weightman, p. 188.

- ^ Weightman, pp. 191–192.

- ^ Weightman, pp. 83–84.

- ^ Calandro, pp. 15–16.

- ^ a b c d e Weightman, p. xvi.

- ^ Weightman, p. xv; Ouren, p. 31.

- ^ a b Blain, p. 17.

- ^ a b Weightman, p. 118.

- ^ Hiles, p. 13.

- ^ Parker, p. 3; Weightman, p. 179.

- ^ Keithahn, pp. 125–126; Blain, pp. 9–10; Stevens, p. 290; Ouren, p. 32.

- ^ Weightman, p. xvi; Hiles, pp. 21–22.

- ^ Hiles, p. 20.

- ^ Ouren, p. 31; Weightman, pp. 82–83.

- ^ Weightman, p. 74.

- ^ Cummings, p. 42.

- ^ Cummings, p. 59.

- ^ a b Calandro, p. 10.

- ^ Blain, p. 11.

- ^ Dickason, p. 60.

- ^ Hiles, p. 12.

- ^ Cummings, pp. 42–43, 53–54.

- ^ Hiles, p. 11.

- ^ Weightman, pp. 180–181.

- ^ Bunting, p. 26; Calandro, p. 19; Cummings, pp. 44–45.

- ^ Parker, p. 1; Weightman, p. 169.

- ^ a b Bunting, p. 26.

- ^ Cummings, p. 22; Blain, p. 8.

- ^ Dickason, p. 62.

- ^ Stevens, pp. 289–290.

- ^ Weightman, p. 129; Cummings, p. 38.

- ^ Blain, p. 8.

- ^ Parker, p. 6.

- ^ Parker, p. 5; Blain, p. 17.

- ^ a b c d Parker, p. 5.

- ^ Calandro, p. 19.

- ^ Calandro, p. 20.

- ^ Calandro, pp. 19–20.

- ^ Woods, p. 25.

- ^ a b c Dickason, p. 64.

- ^ Weightman, p. 174.

- ^ Cummings, pp. 44–45.

- ^ a b Cummings, p. 45.

- ^ Smith, p. 45.

- ^ Cummings, pp. 75, 89, 91.

- ^ Calandro, p. 21.

- ^ Calandro, p. 22.

- ^ Weightman, pp. 139–140.

- ^ Cummings, p. 76.

- ^ a b Weightman, p. 59.

- ^ a b Weightman, p. 10.

- ^ Weightman, pp. 43–44.

- ^ Weightman, p. 44.

- ^ Hiles, p. 56.

- ^ Isaacs, p. 29.

- ^ Weightman, p. 78.

- ^ Calandro, p. 13; Weightman, p. 122.

- ^ Calandro, p. 17.

- ^ Calandro, p. 14.

- ^ Calandro, pp. 2, 14.

- ^ Weightman, p. 170.

- ^ Blain, pp. 16–17.

- ^ Parker, pp. 6–7.

- ^ Blain, pp. 15–16.

- ^ Weightman, pp. 53–54.

- ^ Cummings, pp. 59–60.

- ^ Bain, p. 16.

- ^ Weightman, p. 65.

- ^ a b Weightman, p. 133.

- ^ Weightman, pp. 134, 171.

- ^ Weightman, p. xvii; Dickason, p. 72.

- ^ Dickason, p. 73.

- ^ McWilliams, p. 97.

- ^ Weightman, p. xvii.

- ^ McWilliams, pp. 97–98.

- ^ McWilliams, p. 98.

- ^ McWilliams, pp. 98–99.

- ^ Blain, p. 21.

- ^ Blain, p. 6.

- ^ a b Cummings, p. 34.

- ^ Cummings, pp. 4–5.

- ^ Cummings, p. 5.

- ^ Cummings, pp. 34–35.

- ^ Weld, pp. 11–12.

- ^ Armour, p. 20.

- ^ Cummings, pp. 65–66.

- ^ a b Hiles, p. 93.

- ^ Armour, pp. 17–18, 29; Weld, pp. 15–16; Hiles, p. 94.

- ^ Blain, p. 16.

- ^ Blain, pp. 18, 21; Weightman, p. 164.

- ^ Dickason, pp. 71–72.

- ^ Isaacs, p. 31.

参考文献

[編集]- Armour, Jonathan Ogden (1906). The Packers, the Private Car Lines, and the People. Philadelphia, U.S.: H. Altemus. OCLC 566166885

- Blain, Bodil Bjerkvik (February 2006). Melting markets: the rise and decline of the Anglo-Norwegian ice trade, 1850-1920. Working Papers of the Global Economic History Network. 20/06. London: London School of Economics.

- Bunting, W. W. (1982). “The East India Ice Trade”. In Proctor, D. V.. Ice Carrying Trade at Sea. London: National Maritime Museum. ISBN 978-0-905555-48-5

- Calandro, Daniel (September 2005). Hudson River Valley Icehouses and Ice Industry. New York, US: Hudson River Valley Institute, Marist College.

- Cummings, Richard O. (1949). The American Ice Harvests: A Historical Study in Technology, 1800–1918. Berkeley and Los Angeles: California University Press. OCLC 574420883

- Dickason, David G. (1991). “The Nineteenth-Century Indo-American Ice Trade: An Hyperborean Epic”. Modern Asian Studies 25 (1): 55–89. doi:10.1017/s0026749x00015845. JSTOR 312669.

- Herold, Marc W. (2011). “Ice in the Tropics: The Export of 'Crystal Blocks of Yankee Coldness' to India and Brazil”. Revista Espaço Acadêmico (126): 162–177.

- Hiles, Theron (1893). The Ice Crop: How to Harvest, Store, Ship and Use Ice. New York, US: Orange Judd Company. ISBN 978-1-4290-1045-0. OCLC 1828565

- Keithahn, E. L. (1945). “Alaska Ice, Inc”. The Pacific Northwest Quarterly 36 (2): 121–131. JSTOR 40486705.

- Isaacs, Nigel (2011). “Sydney's First Ice”. Sydney Journal 3 (2): 26–35.

- Maw, W. H.; Dredge, J. (August 4, 1871). “Ice”. Engineering: an Illustrated Weekly Journal (London) 12: 76–77.

- McWilliams, Mark (2012). The Story Behind the Dish: Classic American Foods. Santa Barbara, US: ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-38510-0

- Ouren, Tore (1982). “The Norwegian Ice Trade”. In Proctor, D. V.. Ice Carrying Trade at Sea. London: National Maritime Museum. ISBN 978-0-905555-48-5

- Parker, W. J. Lewis (1982). “The East Coast Ice Trade of the United States”. In Proctor, D. V.. Ice Carrying Trade at Sea. London: National Maritime Museum. ISBN 978-0-905555-48-5

- Rodengen, Jeffrey L. (1997). The Legend of York International. Fort Lauderdale: Write Stuff Syndicate Inc. ISBN 978-0-945903-17-8

- Shachtman, Tom (2000). Absolute Zero and the Conquest of Cold. Boston: Mariner. ISBN 978-0-618-08239-1

- Smith, Philip Chadwick Foster (1982). “Concentrated Wenham: New England Ice in Albion”. In Proctor, D. V.. Ice Carrying Trade at Sea. London: National Maritime Museum. ISBN 978-0-905555-48-5

- Stevens, Robert White (1871). On the Stowage of Ships and Their Cargoes (5th ed.). London: Longmans, Green, Reader, & Dyer. OCLC 25773877

- Weightman, Gavin (2003). The Frozen Water Trade: How Ice From New England Lakes Kept the World Cool. London: Harper Collins. ISBN 978-0-00-710286-0

- Weld, L. D. H. (1908). Private Freight Cars and American Railways. New York, U.S.: Columbia University. OCLC 1981145

- Woods, Philip H (2011). Bath, Maine's Charlie Morse: Ice King and Wall Street Scoundrel. Charleston, US: The History Press. ISBN 978-1-60949-274-8

関連項目

[編集]