粛慎 (中国)

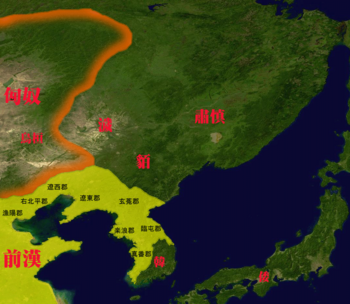

粛慎(しゅくしん、拼音:Sùshèn)は、満州(中国東北地方及び外満洲)に住んでいたとされる狩猟民族。また、後にこの民族が住んでいた地域の名称ともなった。粛慎という呼び名は中国の周代・春秋戦国時代の華北を中心とする東アジア都市文化圏の人々(後に漢民族として統合されていく前身となった人々)が粛慎人の自称を音訳したもので、息慎(そくしん、Xīshèn)・稷慎(しょくしん、Jìshèn)とも表記される。

中国の周代の文献の中にしばしば見られ、後代の挹婁・勿吉・靺鞨・女真(満州族)と同系の民族と考えられることがしばしばある。

日本の歴史書に現れる粛慎(みしはせ)とは字が同じだが、年代に大きな開きがあり、両者の関係性は不明である。

中国の文献における記述

[編集]| 満洲の歴史 | |||||||||||||

| 箕子朝鮮 | 東胡 | 濊貊 沃沮 |

粛慎 | ||||||||||

| 燕 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 秦 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 前漢 | 遼西郡 | 遼東郡 | 衛氏朝鮮 | 匈奴 | |||||||||

| 漢四郡 | 夫余 | ||||||||||||

| 後漢 | 遼西郡 | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | |||||||||

| 遼東郡 | 高句麗 | ||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 魏 | 昌黎郡 | 公孫度 | |||||||||||

| 遼東郡 | |||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 西晋 | 平州 | ||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | ||||||||||||

| 前燕 | 平州 | ||||||||||||

| 前秦 | 平州 | ||||||||||||

| 後燕 | 平州 | ||||||||||||

| 北燕 | |||||||||||||

| 北魏 | 営州 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | |||||||||

| 東魏 | 営州 | 勿吉 | |||||||||||

| 北斉 | 営州 | ||||||||||||

| 北周 | 営州 | ||||||||||||

| 隋 | 柳城郡 | 靺鞨 | |||||||||||

| 燕郡 | |||||||||||||

| 遼西郡 | |||||||||||||

| 唐 | 営州 | 松漠都督府 | 饒楽都督府 | 室韋都督府 | 安東都護府 | 渤海国 | 黒水都督府 | 靺鞨 | |||||

| 五代十国 | 営州 | 契丹 | 渤海国 | 靺鞨 | |||||||||

| 遼 | 上京道 | 東丹 | 女真 | ||||||||||

| 中京道 | 定安 | ||||||||||||

| 東京道 | |||||||||||||

| 金 | 東京路 | ||||||||||||

| 上京路 | |||||||||||||

| 東遼 | 大真国 | ||||||||||||

| 元 | 遼陽行省 | ||||||||||||

| 明 | 遼東都司 | 奴児干都指揮使司 | |||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | |||||||||||

| 清 | 満洲 | ||||||||||||

東三省 |

ロマノフ朝 (沿海州/緑ウクライナ/江東六十四屯) | ||||||||||||

| 中華民国 (東三省) |

極東共和国 ソ連 (極東) | ||||||||||||

| 満洲国 | |||||||||||||

| ソ連占領下の満洲 | |||||||||||||

| 中華人民共和国 (中国東北部) |

ロシア連邦 (極東連邦管区/極東ロシア) |

北朝鮮 (薪島郡) | |||||||||||

| 中国朝鮮関係史 | |||||||||||||

| Portal:中国 | |||||||||||||

中国の文献では、粛慎は弓矢作りの得意な東北方の異民族として描写されている。その中国史上への最初の登場は舜に遡り[1]、以降、聖天子が中国に現れるとその徳に引かれて貢物を奉りにくるという描かれ方をしている。中国最古の書物の一つである『書経』にも粛慎の記述はある。また、『国語』など複数の書物で、春秋時代の諸侯国の一つである陳において、孔子が粛慎の弓矢について説明する逸話がある。

前漢以降は、途上に扶余国が勃興したため音信が途絶えたと見られ、粛慎はほとんど文献に見られなくなった。代わって文献中には扶余人が彼等を呼ぶ際の呼称である挹婁が多々出現するようになり、挹婁は粛慎の後裔として捉えられた。ただし、全く粛慎が出現しないわけではなく、例えば、前漢の司馬相如の「子虚賦」には、粛慎が登場してくるし、唐に編纂された『晋書』には四夷伝のなかに倭人の条とともに粛慎氏の条が収録されている。「子虚賦」について言えば、周について扱った作品であるから粛慎という名を使ったのである。また、『晋書』について言えば、実質的には挹婁を扱っているが、古典の中で用いられている由緒ある粛慎という言葉を使ったほうが雅であるとして、粛慎という表題をつけたのである。

『書経』

[編集]成王既伐東夷、肅慎來賀。王俾榮伯作『賄肅慎之命』。

- 成王は既に東夷を討伐し、粛慎がお祝いを申し上げにきた。王の家来の榮伯は『賄粛慎之命』を作った。

『春秋左氏伝』

[編集]肅慎・燕・亳、吾北土也。(昭公9年)

- (周の武王が殷に勝ってから)粛慎・燕・亳は我が国(周)の北の土地である。

『国語』

[編集]仲尼曰「隼之來也遠矣。此肅慎氏之矢也。昔武王克商、通道于九夷、百蠻、使各以其方賄來貢、使無忘職業。於是肅慎氏貢楛矢・石砮、其長尺有咫。先王欲昭其令德之致遠也、以示後人、使永監焉、故銘其栝曰『肅慎氏之貢矢』、以分大姫、配虞胡公而封諸陳。古者、分同姓以珍玉、展親也;分異姓以遠方之職貢、使無忘服也。故分陳以肅慎氏之貢。……」(魯語)

- (陳国の宮廷で隼が矢に刺されて死んでいるのが見つかり、陳の君主はこのことについて孔子に問うた。)仲尼(孔子)は、「隼は遠くからきたのです。これ(隼に刺さっている矢)は粛慎氏の矢です。昔、(周の)武王が商に勝ったとき、周辺の異民族に道が開け、各々(の民族)に自分の得意なものを貢物として持ってこさせることで、職能を忘れさせないようにしました。この時、粛慎氏は(楛という木)でできた矢と石弓を持ってきました。(矢の)長さは1尺1咫(およそ36cm)ありました。先王(武王のこと)はその威令と人徳が遠方まで至っているということを明らかにしようと欲し、後の人に示すため、長くこれを見定めさせました。だからその矢の端の弓の弦にかけるところに『粛慎氏の貢物である矢』と記しました。そして大姫(武王の娘)に(弓矢を)分けて、虞胡公と結婚させ、(虞胡公を)ここ陳に封じました(土地を与えたということ)。古くは、(王と)姓が同じ者には、珍しい宝物を分け与えました。親戚を重視したからです。(王と)姓が異なる者には遠くからの(それぞれの民族の)生業に応じた貢物を分け与えました。服従することを忘れさせないためです。(すなわち、遠方の異民族ですら服従するのであるから、姓が異なるからといっても、服従しなくてはならないと思わせようとした)だから陳(という周の王室とは姓が異なる諸侯)には粛慎氏の貢物を分け与えたのです。……」と言った。

『山海経』

[編集]肅慎之國在白民北。有樹名曰雄常。先入伐帝、於此取之。(海外西経)

- 粛慎の国は白民の北にある。雄常という名前の木がある。

- 晋の郭璞の注によると、粛慎の習慣として、衣服は着ないが、中国で、聖帝が即位すると、雄常の木の皮を剥いで、衣服にするとされている。

大荒之中有山、名曰不咸。有肅慎氏之國。(大荒北経)

- 大荒の中に不咸をいう名の山がある。粛慎氏の国がある。

『史記』周本紀

[編集]成王既伐東夷,息慎來賀,王賜榮伯作賄息慎之命。

『後漢書』東夷伝

[編集]及武王滅紂,肅慎來獻石砮、楛矢。管、蔡畔周,乃招誘夷狄,周公征之,遂定東夷。康王之時,肅慎復至。

『晋書』四夷伝

[編集]肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫餘可六十日行.東濱大海,西接寇漫汗國,北極弱水.其土界廣袤數千里,居深山窮谷,其路險阻,車馬不通.夏則巣居,冬則穴處.父子世為君長.無文墨,以言語為約.有馬不乘,但以為財産而已.無牛羊,多畜豬,食其肉,衣其皮,績毛以為布.有樹名雒常,若中國有聖帝代立,則其木生皮可衣.無井竈,作瓦鬲,受四五升以食.坐則箕踞,以足挾肉而啖之,得凍肉,坐其上令暖.土無鹽鐵,燒木作灰,灌取汁而食之.俗皆編髮,以布作襜,徑尺餘,以蔽前後.將嫁娶,男以毛羽插女頭,女和則持歸,然後致禮娉之.婦貞而女淫,貴壯而賤老,死者其日即葬之於野,交木作小槨,殺豬積其上,以為死者之糧.性凶悍,以無憂哀相尚.父母死,男子不哭泣,哭者謂之不壯.相盜竊,無多少皆殺之,故雖野處而不相犯.有石砮,皮骨之甲,檀弓三尺五寸,楛矢長尺有咫.其國東北有山出石,其利入鐵,將取之,必先祈神.

周武王時,獻其楛矢、石砮.逮於周公輔成王,復遣使入賀.爾後千餘年,雖秦漢之盛,莫之致也.及文帝作相,魏景元末,來貢楛矢、石砮、弓甲、貂皮之屬.魏帝詔歸於相府,賜其王傉雞、錦罽、綿帛.至武帝元康初,復來貢獻.元帝中興,又詣江左貢其石砮.至成帝時,通貢於石季龍,四年方達.季龍問之,答曰「毎候牛馬向西南眠者三年矣,是知有大國所在,故來」云.

- 粛慎氏は一名を挹婁(ゆうろう)といい、不咸山(白頭山)の北に在り、夫余から60日ばかりの行程である。東は大海(日本海)に沿い、西は寇漫汗国に接し、北は弱水(アムール川)にまで達している。その領域は東西・南北ともに数千里におよび、人々は奥深い山や谷に住んでいる。その路は険阻であり、車馬は通わない。夏の間は樹の上に住み、冬の間は地下の穴の中で生活する。父子が代々君長となる。文字はなく、口頭でもって約束ごとをおこなった。馬がいるが乗らず、ただ財産とするだけである。牛や羊はいないが、多くの豬(ブタ)を飼っており、その肉を食べ、その皮を衣とする。毛を紡いで布とする。樹の名前に雒常(らくじょう)というものがあり、中国の聖帝が新たに帝位につく時には、その木は皮を生じるので衣とすることができた。井戸や竈(かまど)はなく、瓦鬲(がれき:土釜)を作り、それに4・5升を盛って食べる。座り方は両足を伸ばして座り、足をもって肉をつかんで食べ、凍った肉を得れば、その上に座って暖める。その地には塩や鉄がなく、木を焼いて灰を作り、水を注いで汁を取り、それを食した。人々はみな髪を編み、布で襜(せん:まえだれ)を作った。その大きさは径一尺あまりであり、それで身体の前後を蔽った。結婚しようとする時には、男が女の頭に毛羽を挿し、女が結婚を承諾すれば毛羽を家に持ち帰り、然る後に礼をつくして女を娶る。婦人は貞淑であるが、女はほしいままにふるまう。人々は壮者を貴び、老人を賤しむ。死者はその日のうちに野に葬られ、木を組み合わせて小さな槨(かく:ひつぎ)をつくり、豬を殺してその上に積み、死者の糧とする。性格はあらあらしく、憂い哀しまないことをもって互いに尚んだ。父母が死んでも男子は泣き叫んだりしない。泣き叫ぶような者は壮者とは言わない。盗竊した者はその多少にかかわらず皆これを殺すので、あたりに放り出していても盗む者はいない。武器は石砮・皮骨の甲、3尺5寸の檀弓、長さ1尺数咫の楛矢[2]がある。その国の東北には石を産出する山があり、その石の鋭利さは鉄をも凌ぐほどである。これを採取するときには必ずその前に神に祈るのである。

- 周の武王の時、その楛矢,石砮を献上した。周公旦が成王を補佐すると、ふたたび使者を遣わして入賀した。それから千余年、秦・漢が盛んになると、使者を送って朝貢することはなかった。文帝(司馬昭)が魏の丞相となった頃、魏の景元(260年 - 264年)の末に粛慎氏が来貢して楛矢・石砮・弓甲・貂皮などを献上した。魏帝(曹奐)は詔して献上物を相府[3]に贈り、粛慎氏の王には傉鶏(じょくけい)・錦罽(きんけい)・綿帛(めんばく)を与えた。晋の武帝(在位:265年 - 289年)の太康(280年 - 289年)[4]の初めに至り、ふたたび来朝して献上した。元帝(在位:317年 - 322年)が晋朝を中興すると、また江左(江東すなわち建康)に詣でてその石砮を献上した。成帝(在位:325年 - 342年)の時に至り、後趙の石季龍に朝貢するようになり、4年で到達できた。季龍はこれを問い、粛慎の使者が答えて言った「たえず牛馬の様子を見ていましたところ、西南に向かって眠ることが3年続きました。これによって大国(後趙)の所在を知ることができましたので、やって参りました」と。

発掘調査でも史書の記述を裏付ける竪穴建物が確認されているが、これは防寒と保温を目的として地中に坑を掘る形態になったと考えられる。また石鏃や鉄鏃も発掘されているが、これも鋭利に加工され血抜きの溝が刻まれるなど史書の記述とよく合致する。

脚注

[編集]参考文献

[編集]- 『書経』

- 『春秋左氏伝』昭公九年

- 『国語』魯語

- 『山海経』海外西経

- 『史記』周本紀

- 『後漢書』東夷伝

- 『晋書』四夷伝

- 訳注:井上秀雄他『東アジア民族史1 正史東夷伝』(1976年、平凡社)

- 孟森『満州開国史』上海古籍出版社、1992 ISBN 7532512983