組曲第1番 (チャイコフスキー)

組曲第1番作品43 ニ短調は、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーが1878年から1879年にかけて作曲した管弦楽のための組曲。初演は1879年12月20日、ニコライ・ルビンシテインの指揮によりモスクワにおいてロシア音楽協会のコンサートで行われた。曲はチャイコフスキーのパトロンであったナジェジダ・フォン・メックに献呈された[注 1]。

概要

[編集]古い形式による新しい音楽

[編集]交響曲第4番の仕事に疲れ果てていたチャイコフスキーは、翌1878年の夏までに交響的音楽から離れる必要があると決意を固めていた。しかしながら、心理的負担の大きい音楽の作曲を見合わせるにあたって『ロココの主題による変奏曲』を書いていた時のようには自らの個性を否定したくないと考えた。その代わりとして、『ロココ変奏曲』で示したような優美さと均衡を自分自身の作曲語法の内に再現しようと思い立つ[2]。組曲という形式は、彼自身が後に『くるみ割り人形組曲』で行ったように規模の大きな楽曲からの抜粋としても成立するが、歴史的にはそれ自身で独立した楽曲形式であった。それはとりわけヨハン・ゼバスティアン・バッハが管弦楽、鍵盤楽器、その他の楽器のために作曲したバロック時代の組曲に当てはまる。こうした組曲はアルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグなど主に当時の舞曲によって構成されていた[3]。

チャイコフスキーの作品の中で音楽によって告白する作曲者という構図から遠く離れた楽曲は、管弦楽組曲の他にはわずかしか存在しないが、組曲は彼が呼び起こしたいと願ったロマン派以前の理想にそっくり忠実なものとなった。それらはバッハの管弦楽組曲の再発見に続いてドイツで起こった潮流の派生物であり、作曲者はこの様式の形式的な自由さ、そして縛られることない音楽的幻想に価値を見出していた[4]。この形であれば彼は小品や管弦楽法に関する強い拘りを思うがままにすることができたのである。ヨハネス・ブラームスが幸福にも同様のはけ口として見出すことになったのはセレナードであった。それはかつてポスト・ベートーヴェンの交響曲に許された以上にリラックスしながら純管弦楽曲を書ける手段であった[5]。

組曲第1番はバレエのディヴェルティメントに根差している。聞こえ方があからさまに軽く、つまらないものという印象を与えないよう、チャイコフスキーは開始部の序奏とフーガにいくらかの高尚さを与えた。以前にも規模の大きなフガートを書いてはいたものの、サンクトペテルブルク音楽院を離れて以来本格的なフーガは作品21のピアノ曲で用いたのみであった[2]。さらに曲から幅広い様式や雰囲気が感じられるようにする一方、全体としては確実に一貫した満足感のある体験となるようにせねばならなかった。これによって曲の長さが第4交響曲と同程度となってしまうという困難が持ち上がり、曲を1年以内に仕上げることができなくなってしまったのであった[6]。

作曲の経緯

[編集]1878年8月にフォン・メックへ宛てた書簡によると、チャイコフスキーは当初次のような全5曲の構想を練っていたらしい。

- Introduzione e fuga

- Scherzo

- Andante melanconico

- Intermezzo: March of the Liliputians

- Rondo: Dance of the Giants

スケルツォは全曲作曲のきっかけとなった曲であった。スケルツォの作曲に無我夢中で没頭した後になってから「ラハナーの様式で組曲を形作る一群の管弦楽曲が私の頭に浮かんできたのです[7][注 2]。」チャイコフスキーがイタリアのフィレンツェへ赴いた際、厄介な問題が生じ組曲作曲の継続も危ぶまれた。彼は既に完成した3曲の原稿をまだ到着していない鞄にしまったのだと考え、荷物の到着を待つ間に計画していた最後の2曲を作曲しようと考えていた。しかし、原稿は荷物には積まれておらず2度と見つかることはなかったのである。全曲が完成したのは1879年の4月であった[10]。

ユルゲンソン社が組曲の印刷のために製版を開始した後の1879年8月、再び悩ましい問題が生じた。チャイコフスキーは全ての曲が2拍子系になっていることに気が付いたのである。彼はこの拍子の単調さを打破すべく急遽3拍子のディヴェルティメントを書く。作曲家自身はこれをメヌエットと呼んだが、実質的にはワルツであった。チャイコフスキーが行進曲をディヴェルティメントと入れ替える案を提示したのに対し、行進曲を気に入っていたユルゲンソンは全6曲に拡大してはどうかと提案した。チャイコフスキーにとって6曲では1曲余分であったため、セルゲイ・タネーエフに行進曲へ対する意見を問うという案を持ちかける。タネーエフが行進曲に価値を見出すのであればチャイコフスキーはアンダンテを削除し、曲順を序奏とフーガ、ディヴェルティメント、スケルツォ、行進曲、ガヴォットに再編成したいと考えたのである。そうしてアンダンテの件はタネーエフへと託された。ルビンシテインが初演を振る時点では、全6曲の順番は最終的に固まっていた[11]。

評価

[編集]ユルゲンソンがローマに居て初演に立ち会えなかったチャイコフスキー宛てて初演の成功を伝えた書簡を見るに、ユルゲンソンが自分の好んだ行進曲を残したのは実際のところ賢明な判断であったかもしれない。書簡には次のようにある。「第1曲は喜ばしい感情を燃え上がらせることなく終わりました。第2曲はどうやら気に入られたようです。アンダンテは大変喜ばれましたが、行進曲で沸き起こった拍手は曲をアンコールするまで鳴りやみませんでした。スケルツォは非常に好評でした。ガヴォットの頃には観客は疲れ果て、帰りたくて仕方がない様子でした[12]。」サンクトペテルブルク初演も1880年4月6日に続いた。熱狂的に迎えられ、ここでも行進曲が最も好評であった。事実、行進曲は有名なため単独でも頻繁に取り上げられるようになるのである[13]。

ドビュッシーがフォン・メックの子どもたちの家庭教師として雇われた際、2人はチャイコフスキーの第4交響曲と組曲第1番をピアノ4手編曲で演奏している。彼女はチャイコフスキーに宛てて「彼はあなたの音楽に歓喜しています」と書き送っており、さらに特に組曲第1番を指してこう記している。「彼はフーガにすっかり我を忘れてこう言うのです。現代のフーガにこれほど美しいものをかつて見たことがない。マスネにもこのようなことはできなかった、と[14]。」

楽器編成

[編集]ピッコロ、フルート3、オーボエ2、クラリネット2(B♭とA)、ファゴット2、ホルン4(F)、トランペット2(DとF)、ティンパニ、トライアングル、グロッケンシュピール、弦五部

演奏時間

[編集]楽曲構成

[編集]チャイコフスキーが両端の曲(序奏とフーガ及びガヴォット)に古典派以前に特徴的な種類の音楽を用いているため、本作のモデルとなったのは作曲家自身がフォン・メックに手紙で伝えたようなフランツ・ラハナーの管弦楽組曲ではなく、バロック時代の組曲であるとする評論家もいる[16]。4作品ある組曲の成立時期はチャイコフスキーが西ヨーロッパで過ごす時間が長くなった年代と重なっており、西欧派と言われるような特色が色濃く出ている[8]。

第1曲

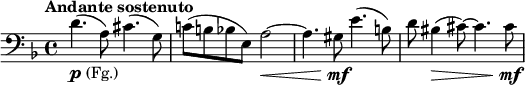

[編集]ファゴットによる雄大で暗示的な序奏により開始する(譜例1)。

譜例1

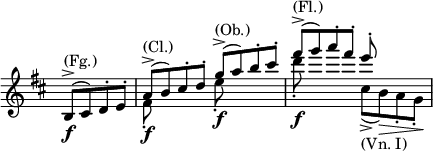

続いて第1ヴァイオリンが先導するカノンが挿入される(譜例2)。

譜例2

譜例1の素材の展開の後に序奏を静かに閉じると譜例3に基づくフーガとなる[1]。

譜例3

主題に基づき情熱的に進行し、最後は次第に落ち着いて静かに終わりを迎える。

第2曲

[編集]- Divertimento, Allegro moderato 3/4拍子 変ロ長調

複合三部形式[1]。ワルツ調のこの曲のみが作品中唯一3拍子で書かれている[1]。クラリネットのみの導入に続いて優美な主題が奏でられる(譜例4)。

譜例4

![\relative c' \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } {

\key bes \major \time 3/4

d8^\markup (Cl.) _\markup { \dynamic p \italic grazioso }

( [ es] f) r f4-> f8([ g] f) r bes,4-> ( c8) r c2-> ( d8) r d2->

}](http://upload.wikimedia.org/score/t/s/ts5wcbucyhajg3nshu1855s40rtg9vs/ts5wcbuc.png)

弦楽器によるシンコペーション、3連符を組み合わせた中間エピソードを挟み[1]、譜例4が再び奏される。中間部はオーボエが奏するレントラー風の譜例5による[17]。

譜例5

途中に主部の結尾で出された動機が現れた後に譜例5へと戻り、譜例4から主部に回帰して最後はピッツィカートでさっぱりと終結する。

第3曲

[編集]- Intermezzo, Andantino semplice 2/4拍子 ニ短調

展開部のないソナタ形式[18]。冒頭から弱音の伴奏に乗り、第1主題が落ち着いた調子で提示される(譜例6)。

譜例6

![\relative c' \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } {

\key d \minor \time 2/4

r8^\markup { (Vn. I) } \acciaccatura { d16\p ([ e] } d16 cis d8.) e16(

f8._\markup \italic { poco cresc. }) e16( d4) ~ d8 d16( e f8.) g16( a8. bes16) a4~ a8

}](http://upload.wikimedia.org/score/e/s/esypance6i5jwdx9xxg83ewnzpb2mf6/esypance.png)

第2主題はピッツィカートで伴奏で行われる中、変ロ長調でファゴットとチェロに伸びやかに歌われる(譜例7)。

譜例7

![\relative c' \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } {

\key d \minor \time 2/4 \clef bass

d4.^\markup { (Fg. Vc.) } _\markup { \dynamic mf \italic { molto espr. } }

( c8) bes2 es4. ( d8) c2 d8([ c g' f]) f4( bes,8 c) d4( a8 bes) b4( c)

}](http://upload.wikimedia.org/score/l/5/l5gmysbtoi7dkp5riqebon1od4qwy8h/l5gmysbt.png)

第2主題が発展して大きく盛り上がると、勢いをしずめて直ちに第1主題の再現となる。第2主題はニ長調で続く[18]。ピウ・モッソとなってクライマックスを築いた後、第1主題を扱ったコーダを経てピアニッシッシモで曲を終える。

第4曲

[編集]チャイコフスキーらしい軽やかな行進曲で、初演以来全曲中で最も人気の高い曲[18]。木管楽器によって譜例8が軽快に出される。

譜例8

譜例8に挟まれるように2つの愛らしいエピソードが置かれ、最後に譜例8をもう一度奏して終了する。全体で2分程度である。

第5曲

[編集]- Scherzo, Allegro con moto 4/4拍子 変ロ長調

開始から奏でられる主題(譜例9)が発展させられていくことにより主部が形成されていく[18]。

譜例9

![\relative c' \new Staff {

\key bes \major \time 4/4 \tempo "Allegro con moto"

\acciaccatura { f32_\markup { (Vn. I) } [ g a] } bes8-.\mf [ d-.] f->( g) d->[( f)] bes,->( d)

g,->[( bes)] f->( g) d-.[ es-.] f-. r

\times 2/3 { c-.[ c-. d-.] } \times 2/3 { es-.[ d-. c-.] } \times 2/3 { bes-.[ bes-. c-.] } \times 2/3 { d-.[ c-. bes-.] }

\times 2/3 { a-.\<[ cis-. d-.] } \times 2/3 { g,-.[ a-. bes-.\!] }

}](http://upload.wikimedia.org/score/9/j/9jl509ouskxmam0emdsd64o1978lkpj/9jl509ou.png)

中間部ではなだらかな旋律が提示され、16分音符の急速な伴奏と合わさって頂点を迎える。譜例9へと戻っていき最後は弱音に終始する。全曲中で最初に作曲されたこの曲が組曲が編まれるきっかけとなった[19]。

第6曲

[編集]- Gavotte, Allegro 4/4拍子 ニ長調

まず弦楽器がピッツィカートの伴奏を奏し、その上で木管楽器が受け渡しながら主題を奏でる[18](譜例10)。

譜例10

主題を用いて進められ、譜例10が強奏されると中間部へと移行する。中間部はバロック時代の音楽を想起させる譜例11による[18]。

譜例11

![\relative c' \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } {

\key bes \major \time 4/4

\acciaccatura { d'16\p ^\markup { (Vn. II) } ([ es] } d8 c) d-. es-. c4( f) d( bes g a)

\acciaccatura { bes16^\markup { (Vn. I) } ([ c] } bes8 a) bes-. g-. a4( f)

\acciaccatura { bes16([ c] } bes8 a) bes-. g-. a4( f)

}](http://upload.wikimedia.org/score/j/c/jcrbxcyq8qpyh4pmn8t7uxbu3tihw2u/jcrbxcyq.png)

簡潔に中間部を終了し、主部が回帰する。その後、16分音符の急速な動きが支配する華やかなコーダを置いて全曲に幕を下ろす。

脚注

[編集]脚注

出典

- ^ a b c d e f 井上 1980, p. 203.

- ^ a b Brown, Wandering, 22.

- ^ Brown, Man and Music, 191.

- ^ Maes, 155.

- ^ Warrack, 161.

- ^ Brown, Man and Music, 190-191.

- ^ Quoted in Yoffe, 4.

- ^ a b 井上 1980, p. 202.

- ^ 井上, 1980 & p203.

- ^ Yoffe, 4.

- ^ Brown, Wandering, 20-21.

- ^ Quoted in Brown, Wandering, 21.

- ^ Brown, Wandering, 21.

- ^ Poznansky, p. 374

- ^ 組曲第1番 - オールミュージック. 2017年5月6日閲覧。

- ^ Brown, Wandering, 226.

- ^ 井上 1980, p. 203-204.

- ^ a b c d e f 井上 1980, p. 204.

- ^ Brown, Man and Music, 192.

参考文献

[編集]- Brown, David, Tchaikovsky: The Years of Wandering (New York: W.W. Norton & Company, 1986). ISBN 0-393-02311-7.

- Brown, David, Tchaikovsky: The Man and His Music (New York: Pegasus Books, 2007). ISBN 978-1-933648-30-9.

- Maes, Francis, tr. Arnold J. Pomerans and Erica Pomerans, A History of Russian Music: From Kamarinskaya to Babi Yar (Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2002). ISBN 0-520-21815-9.

- Poznansky, Alexander, Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man (London, 1993, Lime Tree)

- Warrack, John, Tchaikovsky (New York: Charles Scribner's Sons, 1973). ISBN 0-684-13558-2.

- Yoffe, Elkhonon, Notes for Chandos 9587, Tchaikovsky: Suite No. 1; The Storm; Fatum; the Detroit Symphony Orchestra conducted by Neeme Järvi.

- 井上, 和男『最新名曲解説全集 第5巻 管弦楽曲 II』音楽之友社、1980年。ISBN 9784276010055。

- 楽譜 Tchaikovsky, Suite No.1, Muzgiz, Moscow, 1948