能勢電鉄

| |

能勢電鉄本社 | |

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 略称 | のせでん、能勢電、能勢電車 |

| 本社所在地 |

〒666-0121 兵庫県川西市平野一丁目35番2号 |

| 設立 |

1908年(明治41年)5月23日 (能勢電気軌道株式会社) |

| 業種 | 陸運業 |

| 法人番号 | 3140001079570 |

| 事業内容 |

旅客鉄道事業 鋼索鉄道事業 索道事業 賃貸事業 レジャー事業 ベーカリー事業 |

| 代表者 | 中野雅文(代表取締役社長)[1] |

| 資本金 |

1億円 (2024年3月31日現在)[2] |

| 発行済株式総数 |

2億560万株 (2024年3月31日現在)[2] |

| 売上高 |

35億2012万6000円 (2024年3月期)[2] |

| 営業利益 |

2億9467万9000円 (2024年3月期)[2] |

| 純利益 |

1億5729万8000円 (2024年3月期)[2] |

| 純資産 |

46億0098万3000円 (2024年3月31日現在)[2] |

| 総資産 |

280億7053万4000円 (2024年3月31日現在)[2] |

| 従業員数 |

125人 (2018年3月31日現在[3]) |

| 決算期 | 3月31日 |

| 主要株主 |

阪急電鉄 98.51% (2019年3月31日現在[4]) |

| 関係する人物 | 城南雅一(元社長) |

| 外部リンク | https://noseden.hankyu.co.jp/ |

能勢電鉄株式会社(のせでんてつ、英: Nosé Electric Railway Co., Ltd.)は、兵庫県川西市の川西能勢口駅と、妙見山および阪急日生ニュータウンを始めとするニュータウン群とを結ぶ鉄道を運営する会社である。本社は兵庫県川西市平野一丁目35番2号。愛称は「のせでん」。

概要

[編集]社名は会社が能勢妙見山への参拝客輸送を目的として設立されたことに由来する。鉄道路線2路線を運営し、それらを含めた総営業キロは14.8 km。阪急電鉄の子会社で、阪急阪神ホールディングスの連結子会社でもあり、阪急阪神東宝グループ所属企業の一つとなっている。2023年までは鋼索線(ケーブルカー)、索道(リフト)も営業し、2000年代前半まで不動産事業を行っていたほか、戦前の一時期には乗合自動車事業も行っていた。

現在の社章は1995年に制定されたもので、デザインは「愛・伸・爽・楽」をモチーフに妙見線、日生線を表し、さらには沿線の人々と沿線地域を表している。変更前のものは能勢妙見山とつながりの深い能勢氏の家紋である矢筈十字の周囲を菱形に組んだ稲妻で囲ったものであった。

歴史

[編集]

能勢電鉄の直接の前身である能勢電気軌道(能勢電軌)は、能勢妙見の参詣客輸送と、沿線で産出される三白(酒、米、寒天)・三黒(黒牛、栗、炭)などの特産物の輸送を目的として1908年5月に設立され、1910年12月には着工届けを提出した。しかし経営は混迷を窮め、着工と同じ月には発起人の中里喜代吉が詐欺横領事件により検挙される始末だった。建設工事どころか、会社の存続さえ危うくなった能勢電軌を立て直したのは、1912年に専務取締役となった太田雪松だった。太田は負債を整理し、一部着工されて放置されていた敷設工事を一からやり直し、1913年に妙見線の能勢口駅(現・川西能勢口駅)- 一の鳥居駅間の開業にこぎ着けた。しかし、太田による独断専行な経営もまた会社を疲弊させ、電力料金の未払いにより電力会社から送電を止められるという珍事まで発生した。1914年、能勢電軌はついに破産宣告を受け、協諧契約(現在の強制和議に相当)により管財人のもとで運営されることになった。

再起を図る能勢電軌は、能勢口駅 - 池田駅前駅(後の川西国鉄前駅)間の延長などの経営再建策を実行する一方で、吉川(現妙見口駅)までの路線延長に先駆けて一の鳥居 - 吉川間で乗合自動車事業を開始、奈良県にも路線を展開したが、経営不振により3年ほどで同事業から撤退した。このため、吉川までの路線延長は急務となり、会社の増資を図り1923年に一の鳥居駅 - 妙見口駅間を開通させた。また、この過程で阪神急行電鉄(後の京阪神急行電鉄、阪急電鉄)の資本参加を仰ぎ、現在まで続く阪急との関係が成立した。また、直営のバス事業からは撤退したものの、交通網の拡充や競合の回避などを目的として、相次いでバス会社を傘下に収めていった。これらの会社は戦中から戦後にかけ他社に統合され消滅している。

戦前に一定の増加傾向を見せた妙見線の輸送人員は、戦後に入ると再び低迷した。様々な旅客誘致策が考案され、その一環として戦前に妙見鋼索鉄道によって設置された妙見ケーブル(後の妙見の森ケーブル)を自社線として1960年に再開業させるが(ただし上部線は妙見リフト〈後の妙見の森リフト〉に変更)、増収には結びつかなかった。またこの頃から沿線の宅地開発が進められるようになるが、多田グリーンハイツを開発した西武グループにより能勢電軌の株の買い占めが行われ、これに対抗して当時の京阪神急行電鉄の出資による増資を行った結果、西武グループの買収防止に成功するとともに、名実ともに阪急東宝グループ(現・阪急阪神東宝グループ)の一員になった。

1964年には、専務取締役となった村上実のもとで土地経営部門が新設され、ときわ台などの住宅地を開発して大きな利益を上げた。路線も沿線人口の増加に対応して改良を進めていき、一連の路線規格の向上により、鉄道線は軌道法から地方鉄道法に適用法規が変更された。これにより1978年には社名を能勢電鉄株式会社に改めた。

1980年代には安定した経営状態を示すが、1990年代以降は川西能勢口駅の連続立体化工事による資本費の増加に加えて、バブル崩壊以後の不況による不動産部門の不振や鉄道部門の乗客数の減少により収支が悪化する。2003年には不動産事業から撤退するとともに、同事業による多額の負債を軽減させるため経営の合理化が行われ、その一環として阪急との運営の一体化が進められた。こうした経営努力により、2012年3月期決算では長年続いていた債務超過状態をようやく脱した。ただし、2021年度や2023年度は赤字[5][6][7]であり、経営が厳しくなっている。

年表

[編集]- 1905年(明治38年)3月 - 中里喜代吉を発起人として能勢電気鉄道株式会社設立申請[8]。

- 1908年(明治41年)

- 1913年(大正2年)4月13日 - 能勢口(現在の川西能勢口) - 一の鳥居間が開業[8]。

- 1914年(大正3年)8月5日 - 神戸地裁により破産宣告が下される[8]。

- 1918年(大正7年)

- 1921年(大正10年)9月30日 - 奈良県内における乗合自動車事業を譲渡。これにより、すべての乗合自動車事業から撤退。

- 1922年(大正11年)10月4日 - 増資に伴い、阪神急行電鉄(現・阪急電鉄)が資本参加[8]。

- 1923年(大正12年)6月27日 - 鉄道省が能勢電気軌道に対して、兵庫県川辺郡川西村栄根 - 伊丹町間に電気動力の軌道延長線敷設特許状を下附[10][11][12]。

- 1923年(大正12年)11月3日 - 池田駅前(後の川西国鉄前駅) - 妙見(現在の妙見口)間が全通[8]。

- 1926年(大正15年)1月17日 - 妙見鋼索鉄道と共同で能勢妙見自動車株式会社を買収。

- 1930年(昭和5年)4月10日 - 池田能勢妙見自動車株式会社を買収。

- 1936年(昭和11年)5月4日 - 兵庫県川辺郡川西町 - 伊丹町間の軌道敷設特許失効[13]。

- 1960年(昭和35年)

- 1961年(昭和36年)8月10日 - 資本金を9,600万円に増資[8]。京阪神急行電鉄(現・阪急電鉄)の子会社となる(出資比率57%)。

- 1964年(昭和39年)7月1日 - 土地経営部門を新設。

- 1967年(昭和42年)

- 1976年(昭和51年)5月30日 - 東ときわ台住宅地分譲開始。

- 1977年(昭和52年)12月27日 - 鉄道線の準拠対象を軌道法から地方鉄道法に変更[8]。

- 1978年(昭和53年)

- 1990年(平成2年)

- 1991年(平成3年)4月1日 - 駅務機器遠隔操作システム稼動開始[8]。同年10月までにほとんどの駅を無人化[8]。

- 1992年(平成4年)10月31日 - つつじヶ丘住宅地分譲開始[14]。

- 1994年(平成6年)4月1日 - ストアードフェアシステム「パストラルスルー」開始、阪急の「ラガールスルー」と共通運用となる[8]。この複数社間相互決済可能型ストアードフェアシステムがほぼそのまま「スルッとKANSAI」に発展した[8]。

- 1995年(平成7年)1月1日 - 現社章を制定。

- 1996年(平成8年)3月20日 - 阪急電鉄ほか3社局と共通乗車カードシステム「スルッとKANSAI」開始。

- 1997年(平成9年)

- 2001年(平成11年)

- 2003年(平成15年)4月1日 - 都市開発部(不動産事業)を廃止[16]。阪急電鉄との運営一体化がスタート。

- 2004年(平成16年)8月1日 - PiTaPa導入[8]。

- 2006年(平成18年)1月21日 - PiTaPaとICOCAの相互利用開始により、ICOCAも利用可能となる[17]。

- 2010年(平成22年)6月1日 - 遠隔操作システム及び遠隔制御を山下駅に一元化。

- 2013年(平成25年)

- 2014年(平成26年)12月 - 妙見線・日生線全駅の駅名標が刷新。各駅沿線にちなむイラストが描かれている。

- 2016年(平成28年)6月10日 - 交通系ICカード全国相互利用サービスへの対応を開始し、Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、nimoca、はやかけん、SUGOCAが利用可能となる[19]。

- 2017年(平成29年)3月18日 - 鉄道線の急行(妙見急行・日生急行)を廃止[20]。

- 2019年(平成31年)3月1日 - 能勢電鉄においてプリペイド式ICカード「ICOCA」、および「ICOCA定期券」を発売開始[21]。

- 2021年(令和3年)11月27日 - ミニトロッコ「シグナス森林鉄道」がこの年度の冬期休業に入る。同施設はその後設備の老朽化などにより2022年2月に廃止となったため、この日が事実上のラストランとなった[15]。

- 2022年(令和4年)12月17日 - 運行形態を大幅に見直し。川西能勢口駅 - 日生中央駅間の直通運転を基本とし、妙見口駅側は、早朝・深夜の一部を除いて川西能勢口駅への直通運転が廃止され、山下駅 - 妙見口駅間の折り返し運転が基本となった。土曜ダイヤを土曜・休日ダイヤに統合[22]。

- 2023年(令和5年)

- 2025年(令和7年)

- 3月 - 全線でクレジットカードなどによるタッチ決済乗車サービスを開始(予定)[25]。

路線

[編集]

駅務機器は交通系ICカードに対応している。現状では川西能勢口駅・山下駅を除いて無人駅であるため、これらの駅の機器は平野駅と山下駅にある駅務機器遠距離操作センターから制御・管理しているが、これは能勢電鉄が1991年にいち早く導入したシステムである。

運行形態などについては以下の各項目を参照。

妙見線・日生線を「鉄道線」と総称することもある。

廃止路線

[編集]このほか、「妙見の森ふれあい広場」で、遊具扱いながらミニトロッコ「シグナス森林鉄道」を運行していたが、2022年2月1日に廃止された[26]。

未成路線

[編集]以下は能勢電の関連会社が取得した免許線

- 妙見鋼索鉄道:妙見口駅 - 黒川駅 (2.1km) (1937年2月5日免許失効。能勢電気軌道線と自社の鋼索線を結ぶ鉄道線)[27]

- 妙見鉄道:豊能郡東郷村 - 亀岡駅 (19.3km) (1919年4月7日免許失効)[28]

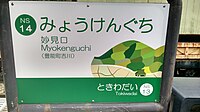

駅名標

[編集]以前の駅名標は、長らく親会社の阪急電鉄の駅名標を黄色の背景色で黒文字に変えたものが使われていた。2000年代からはデザインは変わらないものの、白の背景色に緑文字で下部の赤線が緑と黄色の帯に変わったタイプも登場したが、すべての駅で更新せず、黄色タイプも併用していた。2014年に大幅に刷新され、白の背景色で緑文字となり各駅沿線にちなむイラストが描かれ、下部が緑一色のものに交換された。なお、2000年代以降、関西私鉄では駅名標を更新する際、従来はひらがな表示が大きいタイプだったものを漢字表示が大きいタイプに刷新した例が多いが、能勢電鉄の場合は書体などは一新したものの、ひらがな表示を大きく表記する意匠は踏襲されている。これは親会社の阪急電鉄同様に「子供に分かりやすくするため」である。

車両

[編集]鉄道線

[編集]2022年現在在籍する全車両が阪急電鉄から譲渡された車両である。(能勢電気軌道→)能勢電鉄は1953年・1954年に登場した車体更新車である50形・60形を最後に自社で車両を製造しておらず、完全な新製車となれば1926年に製造された31形まで遡らなければならない。1995年の昇圧に際しては、60形以来の自社発注車となる阪急直通対応の新型車両(仮称2000系)を計画していたが、これも中止している[29]。

高架化前の川西能勢口駅には出発してすぐに時速15キロ制限の急カーブ(半径47m)があったため、阪急からの移籍車両のほとんどに連結器などの改造が施されており、連結器間の距離が長い車両はその名残となっている。ただし川西能勢口駅の高架化に伴って曲線が半径100mに緩和され、同時にワンマン運転対応に改造された車両は連結器の位置を阪急時代に戻したりもしている[30]。

1997年11月17日から特急「日生エクスプレス」として阪急の車両が日生中央まで乗り入れている。6000系を除き、能勢電鉄の車両は通常阪急線内には乗り入れないが、全般検査・重要部検査は阪急の正雀工場で行われるため、その際には阪急京都線の正雀駅まで回送される。

列車には阪急と同様に携帯電話電源OFF車両が設定されていた(4両編成の場合川西能勢口側の1両、2両編成には設定なし)。また、同じく「全席優先座席」を実施し、特定の優先座席を設けていなかったが、阪急での変更に合わせて2007年10月29日に「全席優先座席」を廃止し「優先座席」を設定している。なお、2014年7月15日に携帯電話電源OFF車両は廃止され、「優先座席付近では混雑時は電源OFF」となった[31][32]。

また、阪急6000系のうち6002Fが能勢電鉄に移籍し、2014年8月から特急「日生エクスプレス」で運行されている[33]ほか、阪急5100系5136Fを購入した上でグループの阪神車両メンテナンス(阪神電気鉄道尼崎工場内)にて2014年7月より能勢電鉄転用に向けた改造が行われ[34]、2015年3月16日より能勢電鉄妙見線・日生線にて運用が開始されている[35]。2018年3月19日には能勢電鉄保有車両で初のVVVF制御車両となる7200系も営業運転を開始した[36][37]。

車体塗装

[編集]能勢電鉄の車両は阪急線に準じてマルーンで塗られているが、以前は独自の塗装が施されていたことがある。開業時の1形は青色で塗られており[38]、2013年には1500系に施されたリバイバル塗装によって再現されている[39]。

戦後の1953年に登場した50形・60形はブルーとクリーム色のツートンカラーで登場し(下の画像1参照)、鋼体化改造された31形もこれに倣ったが、それ以外の車両に波及することはなく、その後しばらくは阪急からの譲渡された車両もマルーンのまま使用された。この塗装は2016年6月から5100系5124Fでリバイバル塗装されていたが[40]、2023年9月8日にマルーン塗装化のため正雀に回送された。

1983年に入線した1500系は、窓周りをクリーム色に塗り分けて登場し(下の画像2参照)、その後に導入された1000系もこれを踏襲した。1990年に投入された1700系は希望と躍動をイメージしたオレンジに沿線の森林をイメージしたグリーンの帯を巻き、先頭部に能勢電鉄の「N」をイメージした稲妻型のデザインを入れた姿となり[41]、その後すべての車両がこの塗装(下の画像3参照)に統一された。

1993年には社員から新塗装を募集し、クリーム色を基調にした様々な塗装が試行されたが、それらのいずれにも統一されることはなく、最終的には1994年に導入された宝塚造形芸術大学(現在の宝塚大学)の逆井宏教授によるデザイン(下の画像4参照)に統一されることになった。塗装のコンセプトは「能勢電鉄の基本理念「あなたのそばに・のせでん」に沿った親しまれやすいカラーリング」「沿線各地の背景との調和」「街の風景あるいは野山の風景の添景としての車両色の責任、公共物としての責任を持てる色彩」「オリジナルなカラーリングイメージ」とし、車体の地色には「クリーミー・オーカー」、側扉は年を経た木製ドアをイメージした黄味がかった茶色「バーント・オーカー」に乗客を迎え入れる駅員・乗務員の白い手袋をイメージした白い帯を配しており[42]、「フルーツ牛乳」の通称が付けられた[43]。

その後、2003年に合理化により車体の塗装を阪急正雀工場で行うことになったため、能勢電のオリジナルカラーは姿を消した。

1500系登場時の塗装は、2008年から2009年まで創立100周年記念で1500系1550Fに[44]、2016年6月[45]から2023年7月まで5100系5142Fに施された[46]。

-

(画像1)

50形。晩年は川西能勢口 - 川西国鉄前間専用として使用。(1981年12月19日 川西国鉄前駅) -

(画像2)

導入当初のツートンカラーに彩られた1500系。写真は創立100周年記念のリバイバル塗装によるもの。(2008年7月20日 山下駅) -

(画像3)

オレンジにグリーンの帯カラー (1991年5月 平野駅付近) -

(画像4)

2003年までのカラーで塗られた1000系。(2001年4月29日 日生中央駅)

現有車両

[編集]- 1700系(元阪急2000系)

- 5100系(元阪急5100系)

- 6000系(元阪急6000系) - 阪急所属車両と共通運用であるため、特急「日生エクスプレス」以外では自社線には入らずに阪急宝塚本線で運用されている[33]。

- 7200系(元阪急7000系電動車 + 6000系または7000系付随車) - VVVF制御車両[47]

-

1700系(2020年11月 妙見口駅 - ときわ台駅)

-

5100系(2020年11月 妙見口駅 - ときわ台駅)

-

6000系(2021年3月24日 服部天神駅)

-

7200系(2021年3月24日 一の鳥居駅)

過去の車両

[編集]- 1形

- 11形 (11-15) - 元東京市電気局1形 (207-211) で、能勢口 - 池田(川西国鉄前)間の新線の開通に際して1920年に東京市より購入、1921年より使用開始した。1903年東京車輌製造所製の木造2軸単車で定員43人[48]。1933年に救援車に転用された1両を除いて廃車された。

- 21形 (21-30) - 元伊予鉄道松山市内線1形 (1-10) で、1435mmから1067mmへの改軌に伴い不要になった物を1923年に購入。木造2軸単車で1形や11形よりモーター出力が高く、急勾配が多い能勢電軌の線形に向いていた。1933年から1937年にかけて廃車された。

- 31形 (31-36) - 1926年に、能勢電軌における初のボギー車として日本車輛で製造(台車・住友KS-50-L、主電動機・37.3kW×2)された。シングルルーフで前面非貫通3枚窓・2扉の落ち着いたスタイルの木造車で、ブレーキ装置も空気ブレーキが採用され、トロリーポールは屋根の前後両端に取りつけられた。車体構造もこれまでの単車とは異なり、デッキはなくプラットホームから直接乗車するものであった。1956年には31と32が瑞穂工業で鋼体化改造[49]されている。10形の登場により、1966年までに廃車された。このうち35は廃車後に無蓋電動貨車106に改造されており、1991年に廃車されている。

- 37形 (37-38) - 元九州鉄道三井線20形 (21-22) で、レイルロードルーフで前面非貫通3枚窓・3扉(これは能勢電軌の車両としては初めてである)の木造ボギー車。老朽化が進んだ11形と21形の置き換え用として1934年に購入されたが、搭載されたモーターの界磁コイルの接続ミスが原因で故障が多く、1954年にこのミスを修正してようやくまともに運用できるようになった。しかし運用期間は短く、1958年に廃車された。

- 70形

- 40形

- 50形

- 60形

- 10形

- 20形

- 320形

- 380形

- 500形

- 610系

- 1000系(元阪急1010系・1100系)

- 1500系(元阪急2100系)

- 3100系(元阪急3100系) - 2021年4月引退[50]。

-

宝塚ファミリーランドに保存されていた能勢電気軌道2のカットボディ。

現在は正雀車庫に保存。 -

1500系(2006年9月26日)

-

3100系(2007年7月31日 絹延橋駅)

- 電動貨車

- 101-103 - 開業時に梅鉢鉄工所で製造された2軸の無蓋電動貨車。初期は車体中央にポールの土台となる支柱が立てられていたが、後に前後の運転台後部に支柱を立ててその間に梁を渡しポールの土台とする形に改造された。1966年までに廃車された。

- 105 - 21形と共に伊予鉄道松山市内線から購入した2軸の電動貨車で、元々は大阪市電の二階建て電車だった。伊予鉄道時代は無蓋車だったが、能勢電軌入線後に有蓋化されている。1957年に廃車された後は車体は絹延橋車庫で倉庫として用いられ、台車は大阪市電創業当時の現存唯一の台車として宝塚ファミリーランド内の「のりもの館」で保存展示を経て、現在は大阪市高速電気軌道の緑木検車場に併設された大阪市電保存館で保存されている。

- 106 - 31形35を改造したボギー車の無蓋電動貨車。1966年に集電装置をポールからZパンタに変更しており、1991年に廃車された。

未成車両

[編集]車両数の変遷

[編集]| 年 | 320形 | 380形 | 500形 | 610形 | 1500系 | 1000系 | 1700系 | 3100系 | 5100系 | 6000系 | 7200系 | 計(冷房車計) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1982 | 12 | 1 | 23 | 28 | 64 | |||||||

| 1983 | 12 | 1 | 23 | 32 | 68 | |||||||

| 1984 | 10 | 1 | 15 | 35 | 8 | 69(8) | ||||||

| 1985 | 4 | 1 | 11 | 35 | 16 | 67(16) | ||||||

| 1986 | 4 | 2 | 35 | 24 | 65(24) | |||||||

| 1987 | 35 | 24 | 4 | 63(28) | ||||||||

| 1988 | 35 | 24 | 4 | 63(28) | ||||||||

| 1989 | 35 | 24 | 8 | 67(32) | ||||||||

| 1990 | 35 | 24 | 8 | 4 | 71(36) | |||||||

| 1991 | 15 | 24 | 8 | 16 | 63(48) | |||||||

| 1992 | 5 | 24 | 8 | 28 | 65(60) | |||||||

| 1993- 1997 |

24 | 8 | 36 | 68(68) | ||||||||

| 1998- 2001 |

24 | 6 | 36 | 4 | 70(70) | |||||||

| 2002- 2004 |

24 | 36 | 4 | 64(64) | ||||||||

| 2005- 2014 |

24 | 32 | 4 | 60(60) | ||||||||

| 2015 | 16 | 32 | 4 | 8 | 8 | 68(68) | ||||||

| 2016 | 8 | 32 | 4 | 16 | 8 | 68(68) | ||||||

| 2017 | 24 | 4 | 24 | 8 | 60(60) | |||||||

| 2018 | 24 | 4 | 24 | 8 | 4 | 64(64) | ||||||

| 2019 | 20 | 4 | 24 | 8 | 4 | 60(60) | ||||||

| 2020 | 16 | 4 | 24 | 8 | 8 | 60(60) |

- 50形・60形除く

- 1982・83年は1月1日現在、84年以降は4月1日現在

- 『私鉄車両編成表』各年版、ジェー・アール・アール

乗り入れ車両

[編集]- 全形式とも特急「日生エクスプレス」に使用される。

鋼索線・索道線

[編集]すべて開業時に新造した。ケーブルカーについては、1990年代初頭に現在の色に塗り替えた後、1号車については「ほほえみ」、2号車については「ときめき」と愛称が付けられた。

運賃

[編集]鉄道線

[編集]大人普通旅客運賃(小児半額・10円未満切り上げ)。2025年1月19日改定[51]。

| キロ程 | 運賃(円) |

|---|---|

| 初乗り2km | 180 |

| 2.1 - 4.0 | 220 |

| 4.1 - 6.0 | 260 |

| 6.1 - 8.0 | 300 |

| 8.1 - 10.0 | 320 |

| 10.1 - 12.0 | 350 |

| 12.1 - 12.2 | 360 |

2017年3月31日までは乗車カードとして、スルッとKANSAI対応の磁気プリペイドカード「パストラルカード」を各駅券売機で販売していた[52]。2017年4月1日以降は関西のほどんどの鉄軌道事業者が西日本旅客鉄道(JR西日本)主導のICカード「ICOCA」を導入する中、阪急・阪神・能勢電鉄・北大阪急行電鉄のみで利用可能な磁気プリペイドカード「阪急 阪神 能勢 北急レールウェイカード」を発売していたが[53]、2019年2月28日で発売を終了し、同年9月30日をもって「レールウェイカード」のほか、スルッとKANSAI時代から続いていた全ての磁気プリペイドカードの自動改札機での利用も終了した[54]。なお、発行元は阪急電鉄であった。

ICカードは、全駅にてPiTaPaやICOCAなどの交通系ICカード全国相互利用対応カード(PiTaPa・ICOCAのほか、Kitaca・Suica・PASMO・manaca・TOICA・nimoca・はやかけん・SUGOCA)が利用できる。さらに2019年3月1日より能勢電鉄においてもプリペイド式IC乗車カードの「ICOCA」、および「ICOCA定期券」の発売を開始した[21]。但し現状発売されているのは阪急電鉄管理の川西能勢口駅のみで、能勢電鉄単独の駅では発売されていない。

鋼索線・索道線

[編集]- 鋼索線(妙見の森ケーブル)・索道線(妙見の森リフト) - 2021年3月20日改定[55]。2023年12月4日廃止。

- 大人 片道400円、往復800円

- 小児 片道200円、往復400円

脚注

[編集]- ^ 役員・組織構成 - 能勢電鉄、2021年10月6日閲覧

- ^ a b c d e f g 第171期貸借対照表及び損益計算書 - 能勢電鉄

- ^ 鉄道統計年報平成29年度版 - 国土交通省

- ^ 国土交通省鉄道局監修『鉄道要覧』令和元年度版、電気車研究会・鉄道図書刊行会

- ^ “第169期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び損益計算書”. 能勢電鉄. 2025年3月8日閲覧。

- ^ “第171期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び損益計算書”. 能勢電鉄. 2025年3月8日閲覧。

- ^ “能勢電鉄、30年ぶり値上げへ 25年1月、普通運賃20〜30円引き上げ 輸送人員減で23年度は赤字”. 神戸新聞NEXT (2024年9月20日). 2024年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月31日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 曽根悟(監修) 著、朝日新聞出版分冊百科編集部 編『週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 公営鉄道・私鉄』 14号 神戸電鉄・能勢電鉄・北条鉄道・北近畿タンゴ鉄道、朝日新聞出版〈週刊朝日百科〉、2011年6月19日、16-17頁。

- ^ 『現代之電機』 4巻、5号、工業教育会、1918年5月。

- ^ 『工業評論』 9巻、(7)号、工業評論社、1923年7月。

- ^ 『帝國鉄道協會會報』 25巻、(1)号、帝國鉄道協會、1924年2月。

- ^ 「軌道特許状下付」『官報』1923年7月2日(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 「軌道特許失効」『官報』1936年5月4日(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 能勢電鉄株式会社編 『能勢電鉄100年史』、2008年、168頁。

- ^ a b “20年の歴史にひっそりと幕 トロッコ列車「シグナス森林鉄道」が営業終了 愛くるしい車体が人気”. 神戸新聞 (神戸新聞社). (2022年2月10日) 2022年2月11日閲覧。

- ^ 『能勢電鉄100年史』、172頁。

- ^ 「ICOCA」「PiTaPa」の相互利用を実施します (PDF) - 西日本旅客鉄道、スルッとKANSAI協議会、東日本旅客鉄道、2005年11月10日

- ^ 妙見山の各施設が生まれ変わります! (PDF) - 能勢電鉄、2013年2月28日

- ^ 交通系ICカードの全国相互利用サービスを開始します (PDF) - 能勢電鉄、2016年5月10日

- ^ 鉄道線のダイヤ改正について (PDF) - 能勢電鉄、2017年1月20日

- ^ a b 阪急、阪神、能勢、北急におけるICOCAおよびICOCA定期券の発売開始日について (PDF) - 能勢電鉄、2019年1月24日

- ^ “能勢電鉄 ダイヤ改正(2022年12月17日)”. 鉄道コム (2022年10月12日). 2022年12月3日閲覧。

- ^ a b 『ICOCAによる「能勢電車ポイント還元サービス」の開始と回数券の発売終了について』(PDF)(プレスリリース)能勢電鉄、2022年8月8日。2023年5月1日閲覧。

- ^ 『妙見山で展開する「妙見の森関連事業」の営業終了の繰上げ および 鋼索線(ケーブル)の廃止繰上届の提出について』(PDF)(プレスリリース)能勢電鉄、2023年9月22日。2023年9月23日閲覧。

- ^ “能勢電鉄、クレジットカードなどのタッチ決済乗車サービスを導入 2025年3月から”. 鉄道コム (2024年11月24日). 2025年1月2日閲覧。

- ^ “能勢電鉄のもう一つの路線「シグナス森林鉄道」、廃止に”. 鉄道コム

- ^ a b 森口誠之『鉄道未成線を歩く 〈私鉄編〉』JTB、2001年、p.178

- ^ 森口誠之『鉄道未成線を歩く 〈私鉄編〉』JTB、2001年、p.180

- ^ a b 【能勢電鉄公式】7.16 のせでんYouTube Live - YouTube「【公式】のせでんチャンネル」、2022年07月16日

- ^ 鉄道ジャーナル 1998年5月号(鉄道ジャーナル社)

- ^ 列車内における携帯電話の取り扱いを変更します (PDF) - 能勢電鉄、2014年6月25日

- ^ 優先座席付近での携帯電話使用マナーを「混雑時には電源をお切りください」に変更します (PDF) - 関西鉄道協会共同プレスリリース、2014年6月25日

- ^ a b 阪急6000系6002編成が能勢電鉄に移籍 鉄道ファン、2014年8月12日

- ^ もと阪急5100系5136編成が能勢電鉄転用改造を終え出場 鉄道ファン、2015年1月12日

- ^ 能勢電鉄5100系車両 営業運転の開始日及び導入記念イベントについて (PDF) - 能勢電鉄、2015年2月18日

- ^ 能勢電鉄7200系車両の導入について (PDF) - 能勢電鉄、2018年2月20日

- ^ 能勢電鉄7200系デビュー! 阪急電鉄から譲渡、車体に金色のライン - マイナビニュース、2018年3月19日

- ^ 岡本弥・高間恒雄 『能勢電むかしばなし』 ネコ・パブリッシング、2008、13頁。ISBN 978-4-7770-5233-2

- ^ 能勢電鉄1500系に復刻塗装車 - railf.jp、2013年3月17日

- ^ 能勢電鉄5100系5124編成が営業運転を開始 - railf.jp、2016年6月24日

- ^ RAILWAY TOPICS 能勢電に1700系が登場 - 鉄道ジャーナル1990年8月号

- ^ RAILWAY TOPICS 能勢電鉄の新しい車両カラーリングが決定 - 鉄道ジャーナル1994年9月号(鉄道ジャーナル社)

- ^ 鉄道コレクション 能勢電鉄1000系4両セットA(引退時カラー)/能勢電鉄1000系4両セットB(登場時カラー) - トミーテック

- ^ 【能勢電鉄】100周年記年号運転開始 - 鉄道ホビダス鉄道投稿情報局、2008年5月12日

- ^ 能勢電鉄5100系5142編成が営業運転を開始 - railf.jp、2016年6月17日

- ^ 【マルーンへと塗色変更】能勢電鉄5142編成が運用復帰 - 鉄道ホビダス鉄道投稿情報局、2023年8月20日

- ^ 能勢電鉄7200系が阪急京都線で試運転 - railf.jp、2018年2月1日

- ^ 岡本弥・高間恒雄『能勢電むかしばなし』ネコパブリッシング、2008年、14-15頁

- ^ 瑞穂工業は小企業だったため、作業員を絹延橋の工場に派遣する形で改造工事を行った。また32の鋼体化は前年の踏切事故からの復旧も兼ねていた。

- ^ 当該ツイート のせでん【公式】Twitter 2022年4月26日

- ^ 鉄道旅客運賃の改定申請が認可されました (PDF) - 能勢電鉄、2024年12月18日。

- ^ 4社(阪急・阪神・北急・能勢)におけるスルッとKANSAI対応カードの取扱いについて (PDF) - 能勢電鉄、2016年7月1日

- ^ 4社共通磁気カードを2017年4月1日より発売します (PDF) - 能勢電鉄、2016年12月27日

- ^ 「阪急 阪神 能勢 北急レールウェイカード」の発売終了、改札機での利用終了と払い戻しについて (PDF) - 能勢電鉄、2019年1月24日

- ^ 鋼索鉄道事業の旅客運賃上限変更認可ならびに運賃改定の実施について (PDF) - 能勢電鉄、2021年3月4日

参考文献

[編集]- 川西市史編集専門委員会編 『かわにし 川西市史第三巻』、1980年、274 - 284頁。

- 能勢電鉄株式会社編 『能勢電鉄80年史』、1991年。

- 佐藤信之 「能勢電鉄の現状と輸送力増強の軌跡」『鉄道ジャーナル』2006年1月号、2006年、146 - 149頁。

- 藤井信夫 「能勢電のカラーリング」『関西の鉄道』No. 51 2006年盛夏号〔阪急電鉄特集〕、2006年、86 - 88頁。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 能勢電鉄ホームページ

- のせでん【公式】 (@Noseden_PR) - X(旧Twitter)

- 能勢電鉄株式会社のせでん - YouTubeチャンネル