阪神間モダニズム

|

地域文化 | |

|

| |

| 国 |

|

| 都道府県 | |

| 主な地域 | |

| 年代 | 明治後期 - 昭和前期 |

阪神間モダニズム(はんしんかんモダニズム)とは、日本で明治後期から昭和初期[1][2]にかけて「大阪市と神戸市の間」を指す「阪神間」[1]を中心とする地域において育まれた、近代的な芸術・文化・生活様式とその時代状況を指す。なお「阪神間」という地域概念は曖昧であり、その範囲には諸説がある[1]。

概要

[編集]1990年代以降、阪急沿線都市研究会編『ライフスタイルと都市文化 阪神間モダニズムの光と影』(1994年)や、『「阪神間モダニズム」展』(1997年、兵庫県立近代美術館・西宮市大谷記念美術館・芦屋市立美術博物館・芦屋市谷崎潤一郎記念館の同時開催)などを機に提唱された、郷土史・地域文化史の概念である。

戦前の近代化過程で起こった黎明期の文化現象を対象とする。その後の戦後復興期や高度経済成長期、バブル期など戦後の時代については含めないが、戦後から現代に至るまでの時代にも阪神間モダニズムの影響を色濃く見ることができる。

関西大手私鉄系グループ(鉄道・不動産)などの企業による観光マーケティングや地域ブランディング、地元自治体によるまちおこしの観点からも注目され、2017年2月からは阪神電気鉄道と沿線の神戸市・芦屋市・西宮市の合同企画事業として「阪神K・A・Nモダニズム」が行われている[注釈 1][2][3][4][5]。

『阪神間モダニズム』の定義

[編集]モダニズム(modernism)は一般に「近代主義」と訳され、伝統からの脱却をめざす傾向の総称とされている。モダニズムという語に特定の意味を与える用法は、20世紀ヨーロッパにおいて盛んになったといわれる[注釈 2][6]。時期的には、ルネッサンス以降をさす場合と、18世紀後期の産業革命以降、資本主義社会の形成以降をさす場合とがあり、日本においては、明治維新以後をさす場合が一般的である。いずれの場合においても、都市化を含むものであり、「今日的」、「当世風」であることを強調し、伝統や因習からの脱却を図ろうとする立場をmodernism、あるいは「近代主義」と呼んでいる。

日本においては「西洋風」であることを示す語として、明治中期頃から、“high collar”(=高い襟)を語源とする「ハイカラ」という語が流行し、第二次世界大戦後まで広く用いられた。しかし、1920年代には、「ハイカラ」とは異なる意味で、「モダン」という言葉が使われ始めるようになる。その最も分かりやすい例は、昭和初期の流行となった「モダン・ガール」、「モダン・ボーイ」(モボ・モガ)である。この呼称は当時、時代性や流行を意識し、常に新しさを求める進歩主義[要曖昧さ回避]的傾向をもつ男女を総称するものであったが、特に「モダン・ガール」は、関東大震災以後、昭和戦前期にかけて、タイピスト、電話交換手、バスの車掌など、新しい職業につく女性が目立ち始めた社会の動きに呼応するように広まっていったと考えられる[7]。1943年(昭和18年)に発表された谷崎潤一郎の小説、『細雪』に登場する末娘の妙子は、その奔放な性格や伝統にとらわれない自由な生き方から、モダン・ガールの典型として描かれている。また、大阪を本拠地として働く夫たちの留守宅を守る一方で、複数の使用人に家事を任せて、観劇やお稽古ごとに興じる妙子の姉たちの優雅な暮らしぶりからは、戦前の豊かで華やかな「モダン・ライフ」を垣間見ることができる。

「モダン」という語が、伝統からの脱却、あるいは否定という文脈のなかで成立していることはすでに述べた。しかし、ヨーロッパ芸術におけるモダニズムに目をやれば、日本の伝統的な様式美、芸術が色濃く反映されていることは明らかであり、ジャポニスムを取り込んだ西洋文化を「輸入」することで、われわれは再び、自らの伝統と向き合うことになる。そうであるならば、モダニズムを一概に、伝統からの脱却という概念で捉えることはできず、伝統を包含した「近代」を更に超えようとする新たな捉え方が必要となる。

近代主義(modernism)は、それ以前の状態を変革する志向を意味し、それゆえ絶えず新たな「近代主義」を準備する。そして、いつも、今こそ新しい時代に入ったことを言いたがる人々がいる。その意味では、「ポスト・モダニズム」も一種のモダニズムだ。実際、「ポスト・モダニズム」を名のり、また、そのように見なされる今日の主張の妥当範囲は、実は第二次大戦前に起源を見いだせるものが珍しくない。1920年代の動きに、あるいは世紀転換期からの動きにも、同じ傾向を指摘することができる場合も多い。

(中略)逆に、「近代」に、ある特定の内容を与え、それを志向する意志、「近代主義」は、つぎの「近代主義」からは、停滞を志向する反「近代主義」と非難を浴びるだろう。他方、「近代」の状態を克服し、変革する志向を「近代の超克」と呼ぶとするなら、「近代主義」の内には、すなわち、「近代の超克」の意志をはらんで展開しているものもあるだろう[8]。

つまり、このような意味からいえば、モダニズムとは、伝統を否定し、脱却するというよりも寧ろ、伝統との絡み合いであり、せめぎ合いであるともいえる。

所謂、「阪神間」とは、大阪と神戸に挟まれた、六甲山を背景とする地域をさし、行政区域としては、西宮市、芦屋市、そして神戸市東部までを含めた地域と考えられる。これらの地域は、明治後期、政府が推進した近代化政策を背景に、次々に鉄道が開通し、主として大阪の企業家たちが競って住宅や別荘を建築したことから、著しい都市発展を遂げてきた。近代資本主義の発展とともに、大阪は、産業化が進展し、西日本における経済活動の中心地となっていった。また、神戸では、明治期、外国人居留地を拠点に貿易が始まり、西洋文化が早くから浸透したことによって、国際都市として独自の発展をみた。したがって、居留地を窓口に西洋文化を受容し、発展させてきた港湾都市・神戸と、上方の伝統文化を継承しつつ発展してきた商都・大阪との間に位置する阪神間は、革新と伝統、西洋と日本が交錯しつつ都市発展を遂げ、新しいライフスタイルが築き上げられた地域であるということができる。とくに、1920年代から1930年代にかけては、阪神間において新たに住宅地が開発されるとともに、西洋料理を中心とした食文化の浸透、和装から洋装への変化、ゴルフやテニスなど近代スポーツの広まりなどがみられ、人々のライフスタイルが大きな変化を遂げていった時期でもあった。

住居、衣服、生活様式など、ここに「近畿における近代文化の発祥地」を見るのも故なきことではない[9]。この地を訪れた作家や文人たちも異例なく、そのような「阪神間」を見ている。1920年(大正9年)に早くも徳田秋声がつぎのような芦屋の風景を描く。

そこは大阪と神戸のあひだにある美しい海岸の別荘地で、白砂青松と言つた明るい新開の別荘地であつた。(略)街路は整頓され、洋風の建築は起され、郊外は四方に発展して、至るところの山裾と海辺に、瀟洒な別荘や住宅が新緑の木立のなかに見出された。—徳田秋声『蒼白い月』大正九年

東京郊外の黒つぽい土を見馴れた眼には、洗い出したやうな綺麗な土の色が珍しかつた—『赤い屋根』大正十四年

阪神沿道の暖国的風景、――濃い青い空、翠緑の松林、白い土の反射—『私の見た大阪及び大阪人』昭和七年

と描写しており、「青」や「緑」、また文化住宅の屋根瓦の「赤」といった初夏の色を、阪神間の白い大地は鮮やかに輝かせる。路面が一様にアスファルトで舗装された現代と違い、当時はその白さが鮮烈に体験されたと思われる[10]。

また、

白いのは地面ばかりでなく、川床の沙や、護岸の石崖も白く、ところどころにチラホラ建つてゐる文化住宅の壁も白い。その単調を破るものは、それらの住宅の屋根瓦の《赤》と、林の松の幹の《赤》と、濃い、新鮮な葉の《緑》とがあるばかり。—谷崎潤一郎『赤い屋根』大正十四年

と描いている。

この《白》と《赤》と《緑》こそがこの地の風景の基調であり、この色が示すハイカラこそが「阪神間」なのである。そしてここに描かれる住宅は「洋館」であり、当時の日本人の憧れであった。しかもそれは「豊かさ」の象徴でもあったのである[11]

以上のことから、「阪神間モダニズム」とは、明治後期から大正期を経て、太平洋戦争直前の1940年(昭和15年)頃までの期間において、阪神間の人々のライフスタイルを形成し、地域の発展に影響を与えてきた、ある一つの文化的傾向である、と捉えることができる[12]。

経緯

[編集]

19世紀末の大阪は、東京を上回る日本最大の商業都市であった(いわゆる大大阪時代)[13]。また、神戸も東洋最大の港湾都市へと拡大していた。

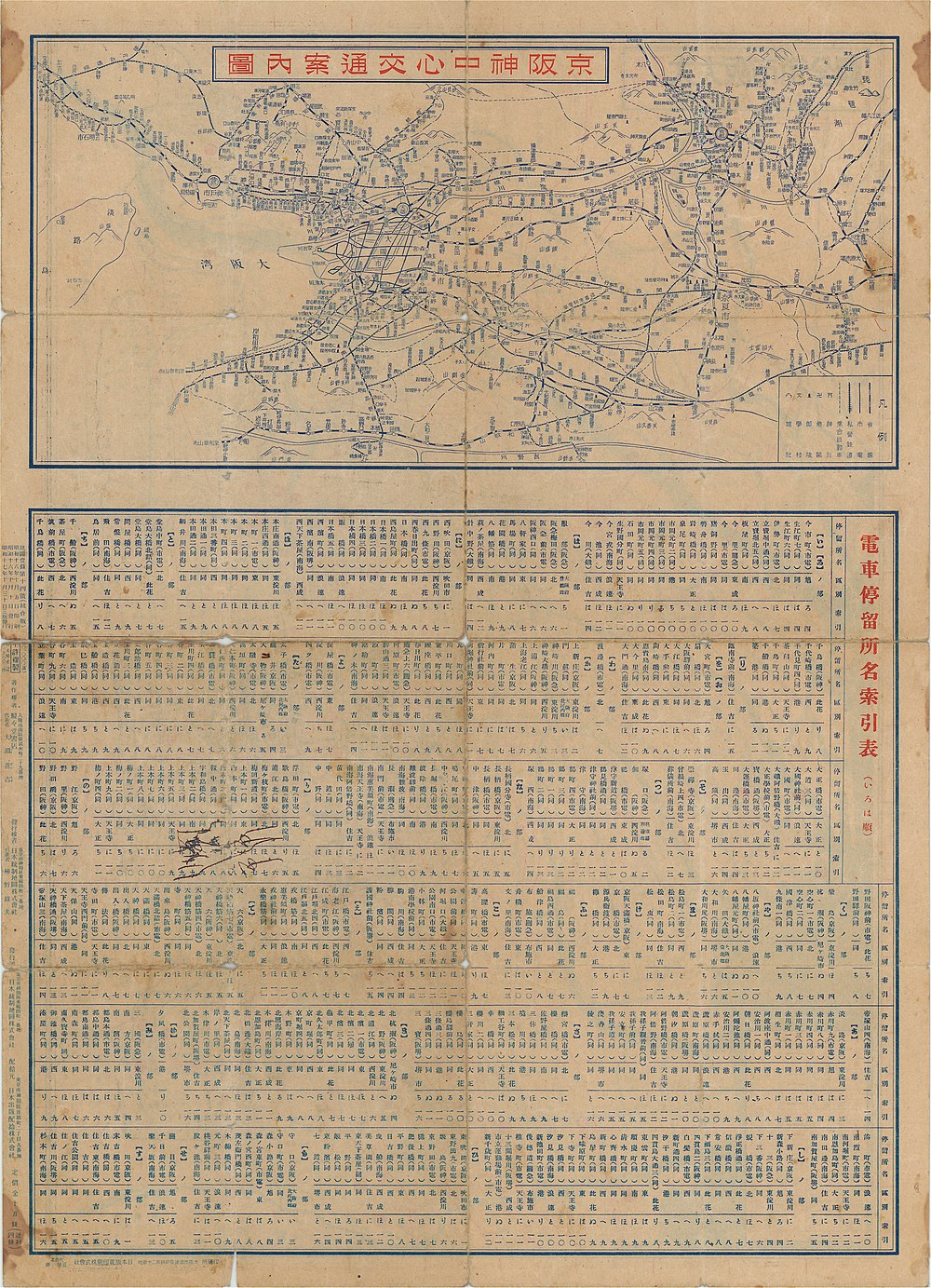

当時の近畿地方では、アメリカ合衆国の例にならったインターアーバン(都市間電車)路線の建設が相次ぐ。阪神電気鉄道本線(1905年開業)を嚆矢とし、続く箕面有馬電気軌道(後の阪急宝塚本線、1910年開業)、阪神急行電鉄神戸本線(1920年開業)といった各線の開通によって、未開拓な後背地であった神戸近郊・北摂近郊の農村地帯が注目される。こうして、風光明媚な六甲山南斜面の鉄道沿線である阪神間で、快適な住環境創造を目的に郊外住宅地の開発が進められた。したがってこの地区の都市的・文化的な発展と、関西私鉄資本の導入は不可分の関係にあったといえる。

まず明治期に、阪神の豪商等の豪壮な邸宅が、旧住吉村[注釈 3]に陸続と建築され、このエリアに居住する富豪数が日本最多となった[14][15]。

大正期には、実業家に加え当時の新興階級であった大卒のインテリサラリーマン層、すなわち無産中流階級の住宅地として発展し、文化的・経済的な環境が整ったことから芸術家や文化人などが多く移り住んだ。この流れと併行して、19世紀末から六甲山上および緑豊かな市街地となった山麓に、ブルジョワと呼ばれる富裕層を対象とする様々な文化・教育・社交場としての別荘・ホテル・娯楽施設が造られ、西洋式の大リゾート地が形成された。

このようにして、西洋文化の影響を受けた生活を楽しむ生活様式が育まれていった。なおこれらの地域は、現代でも高級住宅地やブランド住宅地として全国屈指のエリアとなっている。

また首都圏においても、田園都市株式会社(東急の前身)によって建設された田園調布などの東京近郊の高級住宅地などに、阪神間モダニズムの影響を見ることができる。

初期の大阪の郊外住宅地

[編集]大阪周辺の郊外住宅地は、元々、別荘地の開発から始まった。

「明治の半ば頃、船場・島之内の旦那衆の間に上町の桃山あたりに別荘をつくり、客を招待したり閑日にのんびりすることが流行した[16]」

というように、富裕層によって比較的環境の良い手近な所で始まったそれらが鉄道の開通とともに、さらに環境の良い天下茶屋・浜寺など大阪南部、あるいは阪神間へと広がっていった。 特に阪神問では、1907年に大谷光瑞が現在の神戸市東灘区に「二楽荘」と名付けた別荘や、当時の大阪府立高等医学校校長の佐多愛彦が芦屋山手に結核予防に良い保養地として別荘(松風山荘住宅地の前身)の建設を行い、人々に注目されるようになった。

こうした富裕層の別荘地から多くの人々が居住する郊外住宅地になったのは鉄道敷設による都心へのアクセスの改善によるところがおおきく、中でも阪神間は山側の阪急電鉄からJR西日本、浜側の阪神電鉄と3本の鉄道路線があり、大阪郊外の他の地域に較べ、極めて交通条件の恵まれた地域であった[17]。

阪神間における沿線開発

[編集]阪神電鉄の住宅地開発

[編集]阪神電鉄は、1909年(明治42年)、住宅地経営を開始し、鳴尾で貸家経営(西宮市、1910年)、御影(神戸市、1911年)及び、甲子園(西宮市)で分譲住宅販売(1928-30年)というように、住宅販売事業を拡大していく。その一方で、沿線にスポーツ・アミューズメント施設を建設する構想も立て、多角的な土地利用計画を推進していった。その代表は、阪神甲子園球場である。その他にも、甲子園ホテル、阪神パークなど、沿線にホテルや遊園地を建設しリゾート関連事業を手がけていった。

リゾート開発の一環として、阪神電鉄は六甲山の開発にも力を注いだ。緑が濃く、豊かな自然が残された六甲山は格好の避暑地であり、別荘地としての要件を充分に満たすものであった。リゾート地としての六甲山に最初に注目したのは、イギリス人貿易商、A.H.グルーム(Arthur Hesketh Groom)をはじめとする神戸在住の外国人たちである。彼らはまず六甲山に別荘を造り、ゴルフ場を建設し、六甲山の豊かな自然のなかでゴルフや登山、クリケットなどの近代スポーツに興じた。また同時に、機関誌『INAKA』を発行し、それらのスポーツの紹介や登山記録、旅行記などを掲載した。その後も、多くの外国人が六甲山に別荘を建て、六甲山は日本におけるゴルフ発祥の地、近代スポーツと娯楽の地として広く知られるようになる。

阪神電鉄は、このようなリゾート地・六甲山に早くから注目し、電鉄の集客増員 をねらって開発を計画していた。そのためにはまず、交通手段の整備が必要であると考え、1925年(大正14年)に摩耶ケーブルを、1927年(昭和2年)に表六甲ドライブウェーを、さらには、1932年(昭和7年)に六甲ケーブルを完成させ、大都市に近接した別荘地・六甲山の販売を開始した[18]。

このように、阪神電鉄では、電鉄の集客増員を図るため、沿線の住宅地開発に力が注がれると同時に、その沿線の付加価値を高める装置として、球場、ホテル、遊園地などのスポーツ・アミューズメント施設が建設され、沿線地域を総合的に開発するという経営戦略がとられた。

阪急電鉄の住宅地開発

[編集]

私鉄による住宅経営には、箕面有馬電気軌道(1918年より阪神急行電鉄、現・阪急電鉄。以下呼称は便宜的に「阪急電鉄」で統一する)も名乗りをあげた。小林一三の経営方針によって、阪急電鉄による活発な沿線住宅地の開発が行われた。住宅販売にあたっては、「郊外に居住し、日々市内に出でゝ終日の勤務に脳漿を絞り、疲労したる身体を其家庭に慰安せんとせらるゝ諸君・・・[19]」すなわち、中堅サラリーマンを対象とした販売戦略をとっていた。

阪急電鉄が最初の住宅開発を始めたのは、1910年(明治43年)、宝塚線池田駅周辺の池田室町住宅地(現・池田市室町)であった[20]。33,000坪の土地を碁盤の目に区切って221区画とし、1区画120坪程度を標準とし、木造二階建てもしくは平屋建ての和風住宅(建坪約20坪)を建設した。またその後、1920年(大正9年)7月16日に神戸線が開通、大阪-神戸間が約42分で結ばれることになったが、この神戸線の開通によって始まったのが、岡本住宅地(現・神戸市東灘区)の分譲であった。神戸線開通の翌年、1921年(大正10年)、阪急岡本駅周辺を含む17,557坪の土地の分譲が開始された。

阪急電鉄の住宅経営で注目されるのは、和風建築が多い点である。小林一三は、「阪神間高級住宅においてすらも、純洋式の売家には買手がない。いつも売れ残って結局貸家にする。(中略)寝台的設計よりも畳敷が愛されて、純洋式は不評である[21]」と自叙伝のなかで述べ、一般大衆が好む和風建築を中心に住宅販売を展開した。また、阪急沿線の開発ポテンシャルをさらに高めたのは、当時、珍しかった住宅の「割賦販売方式」であったことも特筆すべきである。

これ以後、池田・岡本に次いで、甲東園(西宮市、1923年)、稲野(伊丹市、1925年)、塚口(尼崎市、1934年)、武庫之荘(尼崎市、1937年)が次々に開発され、本格的な住宅販売事業が展開された[22]。

三つの鉄道路線が敷かれ、交通アクセスが整備されたことは、阪神間への人口集中を促した。その背景には、隣接する商業都市・大阪の住環境悪化があった。大阪は企業が集中し、西日本の経済・産業の中心地として発展を遂げていた。それに伴い人口も次第に増加し、大阪は「東洋のマンチェスター」と称されるほどの勢いで工業都市に変貌していった。しかし、そのことは同時に、大気汚染や騒音、水質汚濁などの公害を生む要因となり、急速な産業の発展に伴う生活環境の悪化は、大阪市民の生活に脅威を与える深刻なものとなり、水都・大阪は「煙の都」とまで呼ばれるようになる。このような大阪市を中心とした生活環境の悪化を社会的背景にして、電鉄会社を中心に、阪神間の住宅地開発が本格的に展開する。

郊外生活のすすめ

[編集]阪急・阪神の両電鉄会社は、「健康に恵まれた郊外生活」、あるいは「市外居住のすすめ」というキャッチコピーを掲げ、住宅地開発を展開する。その開発戦略のキーワードは、「緑」、「郊外」、「健康」であった。両電鉄会社が謳った田園生活の要素の一つである「緑」とは、六甲山の緑を指す。阪神間の西部に位置する六甲山は、標高932メートルの山で、六甲山麓の南斜面を形成する台地は起伏に富み、北から南に向かって広がる雛壇型の台地は、住宅造成地に適していた。緑が深く、眺望に優れ、瀬戸内海に面した温暖な気候とともに、自然環境にも恵まれたこの地域は、住環境の要件を充分に満たしていたということがいえる[注釈 4] 。加えて、六甲山から流れ出る中小の河川は、阪神間における町の景観にさまざまな変化を与え、親水空間を創出している。阪急・阪神の沿線を流れる夙川、住吉川、芦屋川、武庫川は、緑豊かな六甲山系を背景に、美しい河川景観を形成し、人々に安らぎを与えてきた。しかし、沿線の田園地帯は美しい自然こそあれ、都心からは離れ、居住者もまだまばらで、決して認知度が高いとはいえなかった。そこで、電鉄各社は、田園生活の素晴しさをPRするため、数々の情報誌を発行する。

まず、阪神電鉄は、1908年(明治41年)、『市外居住のすすめ』を刊行した。この『市外居住のすすめ』の刊行後、1914年(大正3年)、月刊誌『郊外生活』(1914年1月 - 1915年11月)を発行している。これには、郊外生活の利点はもちろnのこと、花の育て方や栽培など、今でいう、ガーデニング関連の記事を中心に、随筆や評論などが掲載された。

大正後期の1923年(大正12年)、大阪市社会部調査課が行った 『余暇生活の研究』では、「大阪市が近年その経済的勢力に依って年々人口の集注を来しつつあると同時に一方に於いては亦都市生活の不健康と精神的不安とを脱却すべく放射的に郊外へ郊外へと居を移すものが加速度的に増加して来た」とし一方「居を移す能はざるものも熱闘の都市生活に疲れきった心身を医すべく休日には郊外に出でて自然の天地に抱擁さるる必要がある」として郊外電車の様子を記している。

阪神電車については「郊外電車中古き沿革を有し自然的にも最も交通の要衝に当り 」、「沿線は風光極めて明嫡にして理想的住宅地を形成せるが故、阪神二市より移り住むもの最も多く随って郊外住宅地として早くより発達したるの観がある」と述べている。また、梅田から大グラウンドのある鳴尾駅と海水浴場を抱える香櫨園駅に至る月別乗客数が示されており、1921年には梅田 - 鳴尾・香櫨園間で年間70万人もの乗客があったことが紹介されている[23]。

阪急電鉄は、1909年(明治42年)、住宅案内パンフレット『住宅御案内 如何なる土地を選ぶべきか・如何なる家屋に住むべきか』を発行、この冒頭で、「美しき水の都は夢と消えて、空暗き煙の都に住む不幸なる我が 大阪市民諸君よ!」と呼びかけている。公害によって生活環境が悪化した大阪を離れ、田園での優雅で健康的な生活ができる郊外居住をアピールし、沿線の新興住宅地「池田新市街」の住宅案内を行ったのである。また、1913年(大正2年)には、月刊誌『山容水態』が発行された。これは、池田新市街、豊中新市街など、阪急電鉄が開発した住宅地の様子を詳しく紹介した住宅情報誌であると同時に、沿線の名所旧跡の紹介、イベント案内なども掲載され、現在のタウン情報誌としての役割も兼ね備えたものであった。また、阪神電鉄の『市外居住のすすめ』と同様、郊外生活への不安を解消して快適な生活が期待できるよう、飲料水や医療など、健康に関する記事も掲載された[24]。

「健康な田園生活」をキャッチフレーズに展開された、これらの郊外住宅地開発は、国内で早い段階に進められたものであり、澄んだ空気と清らかな水に恵まれた良好な住環境を創出・維持することが「山容水態」の地-すなわち、阪神間のイメージアップに大きく貢献したといえる。また、阪神間における郊外住宅の形成が、その後、東京の田園調布等の高級住宅地開発にも少なからず影響を及ぼしたといわれる[25]。

阪神間の娯楽

[編集]都市の文化装置としての娯楽は、1920年代、つまり、大正から昭和初期にかけて都市の内外を問わず集中的に現れはじめ、かつ急速に浸透していった。阪神間では、阪急と阪神の両私鉄により、路線の延伸に伴う営業戦略の一環として、すなわち輸送客の恒常的な確保のための娯楽施設がつくられ、様々なイベントが実施された。

ダンスホール

[編集]1937年(昭和12年)当時、兵庫県内に12ヶ所のダンスホールが存在していた。尼崎の4ホール(杭瀬のダンス・タイガー、阪神会館ダンスパレス、キング・ダンスホール、尼崎ダンスホール)西宮の2ホール(西宮ダンスホール、今津のガーデン・ダンスホール)東洋一の偉容を誇った宝塚会館、神戸の4ホール(ダイヤ・クラブ、花隈ダンスホール、神戸社交クラブ、キャピトル)及び鈴蘭ダンスホールである。

阪神間にダンスホールが集中していたのにはいくつかの理由がある。1923年頃、大阪の難波から道頓堀にかけてダンスホールが開業し、社交ダンスブームがおとずれていたのだが、1927年(昭和2年)の末、風紀問題に厳しい大阪の警察が「男女が公然と抱き合うところを不特定多数の人々に見せてはならない」ことを理由に、大阪市内のダンスホールを営業禁止にしたのである。その結果、経営者側に移転の問題が浮上し、大阪近郊で交通の便がよかった尼崎、西宮につぎつぎとダンスホールが開業したのである。その背景には、モータリゼーションの影響が早くも現れている。大正半ば頃から自動車の普及にともなった阪神国道の改修事業が同年5月に完了していた。同時に、道路中央に阪神国道電軌が施設されたために、公共輸送が格段に進歩している。また、当時田畑の広がっていたその沿道は、土地の値段が安かったこともダンスホール進出の決め手となったのであろう。大阪で踊る場所を失ったモボ・モガたちが、毎夜毎夜、郊外のダンスホールをめざしたのである。

昭和初期には阪神国道沿いのダンスホールは隆盛をきわめ、とくに「阪神会館ダンス・パレス」は、内容の豪華さ、ジャズバンドのよさ、多くの優秀なダンサーなどによって人気を集めていた。しかしながら、いずれのダンスホールも「宝塚会館」の規模や華麗さには遠く及ばなかった、といわれている。宝塚会館は武庫川と逆瀬川の合流する砂上の埋立地に建てられ、1930年(昭和5年)8月にオープンした。100坪のフロアの床下にスプリングを埋め込むなどの新技術が採用され、ダンサーのための寄宿舎や客のための食堂なども併設されていた。また、阪急電鉄は舞踏券付き割引乗車券を発行し、宝塚駅からバス・タクシーを走らせたりしている。しかし、宝塚会館には、庶民的な阪神国道沿いのホールとはちがい、大阪・神戸からタクシーで乗り付ける裕福な人々の「上品な社交場」という位置づけが自然となされるようになる。

このように隆盛をきわめたダンスホールであったが、1938年(昭和13年)に入ると、兵庫県でも風紀問題をめぐって取り締まりが強化され、一般婦人客の入場が禁止され、営業時間が午後3時から11時までの8時間に制限される。さらに、ホールの増改築禁止など拘束が多くなる。戦時体制下、敵性の娯楽場であるダンスホールの存在は認められず、1940年(昭和15年)10月31日、内務省は国内のダンスホールをすべて営業禁止とし「十年にわたって阪神国道を彩ってきた一群のネオンサインは消える[26]」こととなった。また、宝塚会館も取り締まり強化の影響を受けてか、1939年(昭和14年)には営業不振のため閉鎖している[27]。

レヴューのはじまり

[編集]

1924年(大正13年)8月、定員4000人を収容できる「宝塚大劇場」が完成した。当時、東京で第一級の大劇場といえば歌舞伎座であったが、収容人員1600人にすぎなかった。宝塚大劇場の画期的ともいえるこの規模は、良い芝居を安い料金で大衆に見せるという大劇場主義があったからである。

1927年(昭和2年)5月に1年あまりの欧米劇場視察から帰った岸田辰彌(岸田吟香の五男で、画家岸田劉生の弟)は、1924年末に帰国していた高木和夫の作曲、白井鐵造の振り付けで、同年9月『モン・パリ』を上演した。これは日本における最初のレヴューであり、挿入歌の「うるわしの思い出、モン・パリ我が巴里」は大衆に愛唱され、日本中を駈けめぐったのであった。外国が遠かった時代であり。まだ見ぬ世界に思いをはせて観客はゴージャスな夢に酔いしれたのだった。また、長期続演の記録をつくった最初の作品でもあった。従来の演劇や舞踏の形式の殻を破った自由奔放な企画であるうえ、レヴューは進行の停滞を嫌うために、裏方の活躍は大変なものだった。軽快なテンポ、登場人員200人以上の幕間なし16場の耽美的な舞台づくり、モダンな衣装やダンスなどもすべてが観る者にとって目新しく、企業性に富んでいたのである。そしてラインダンスとフィナーレで登場する大階段はその後も繰り返され、レヴューのシンボルとなったのである。

1928年(昭和3年)10月、岸田辰彌の弟子、白井鐵造がアメリカ、ヨーロッパへ旅立った。アメリカではミュージカルの名作を観る機会に恵まれた。また、当時のパリはレヴュー全盛時代で、フランス語の勉強をしながら劇場に通った。一年ほどの滞在を終えて、1930年(昭和5年)5月に帰路についた。

帰朝第1作は『パリゼット』であった。それはタップダンス、ラインダンス、シャンソン、そして絢爛豪華な衣装や舞台装置、照明、音楽とが相まって本場のレヴューに劣らない海外視察の成果が結集された作品であった。主題歌の「すみれの花咲く頃」「おお宝塚」は外国の曲に白井鐵造が歌詞をつけたものだが、観客の心に残り、今でも宝塚を代表とする歌となっている。その後『セニョリータ』『ローズ・パリ』『サルタンバンク』『ブーケ・ダムール』『巴里ニューヨーク』とつづき、白井レヴューの頂点ともいうべき『花詩集』にいたるのである。以後、つぎつぎとレヴューが上演され、レヴュー黄金時代が築かれたのであった。岸田辰彌によって日本に紹介されたレヴューは、白井鐵造によって完成をみたのである。

宝塚新温泉の客寄せとして発足した宝塚少女歌劇であったが、小林一三の「新しい国民劇の創造」の理想のもとに、日本劇壇のひとつの分野が開拓されたのであった。そして、多くの作家、演者たちによって宝塚ならではの舞台芸術が完成されていき、戦前における関西文化の新しい情報発信基地となった。また、日本のショービジネスの最先端を歩みつづけ日本演劇の特異な存在として認められたのである[28]。

海水浴と「園」の楽しみ

[編集]

阪神間の地理について尋ねてみたり、教えたりするとき「道路の浜側」「道路の山側」という表現がよく使われる。海と山が近接する地形は手軽にスポーツとレジャーが楽しめる格好の舞台となり、阪神間ではまず、尼崎と境を接する武庫川河口の砂州から西宮、芦屋へと続く海岸には海水浴場が開かれた。8キロにも及ぶ遠浅で白砂青松の波静かな海岸線は、明治初期よりイワシの地曳き網漁に最適な漁場であったが、1905年(明治38年)の精道村打出を皮切りに、香櫨園、甲子園浜などに海水浴場が次々と開設される。なかでも打出海水浴場は、南海沿線・堺の浜寺海水浴場とともに「北の打出、南の浜側」として未曾有のにぎわいをみせていた。

香櫨園、甲子園、苦楽園、甲陽園、と阪神間には「園」と呼ばれる地名が現在もいくつか残っている。海水浴場・遊園地としての香櫨園、ラジウム温泉・ホテルが立ち並ぶ苦楽園、温泉・歌舞演劇場・東亜キネマ映画撮影所が併設された甲陽園など、その発端はいずれも郊外の余暇・保養施設として出発したものである。

鳴尾百花園・武庫川遊園

[編集]阪神間沿線に開設されたアミューズメント施設のさきがけとなったのは、1905年、辰馬半右衛門が武庫川鉄橋の西南に経営した「鳴尾百花園」である。のちに阪神電鉄が買収し、都会の児童に自然と親しむ機会を提供する郊外学舎「武庫川学園」に改める。さらに川筋に面して千本もの桜を植樹「武庫川遊園」を開設した。春には花見を楽しむ家族連れや団体客で賑わった。また、当時、鳴尾名物であったイチゴ狩り、潮干狩り、蛍狩り、月見など、季節ごとの行楽を広く宣伝、多くの遊客を集めた。

香櫨園

[編集]

六甲山の麓では「香櫨園」の例が早い。夙川の西に広がる一万坪ほどの丘陵地を、大阪の砂糖商、香野蔵治と株仲買人、櫨山慶次郎が借り受け、動物舎や奏楽堂、グラウンドや博物館などを建設、内澱池に落ちるウォーターシュート、曙池に面するように宿泊施設「エビス・ホテル」を建設した。乗客の増加をねらう阪神電鉄から、資金提供と新駅(香櫨園駅)設置という援助を受けて、1907年(明治40年)4月に開園した。名称は二人の創業者の姓から一文字ずつとったものと伝える。

名物は、当時、民営としては国内最大規模の動物園である。「千匹猿」と呼ばれた猿舎、オランウータンや大蛇、白熊や駝鳥、象やライオンといった珍しい鳥獣を集めていた。博物館では、台湾の山地に住む少数民族の展覧会、浅草で評判をとった「珍世界」と題する「ゲテモノ」を並べた展示など、興味本位の企画が用意された。催し物もあり、運動場では自転車競走、運動会、凧揚げ、模型飛行機大会などがおこなわれた。また、1910年(明治43年)には、早稲田とシカゴのチームを招聘し、関西で最初の日米野球が開催されている。しかし、香櫨園の寿命は短く、1913年(大正2年)、外国人向けの住宅地を開発しようとした英国系の企業が土地を買収した。継続を要望する声も強かったが、やむを得ず廃園にいたった。動物たちは箕面公園内の動物園に、奏楽堂など主だった施設は「香櫨園海水浴場」に移されている。

ホテル・パインクレスト

[編集]

甲子園と六麓荘の中間、阪急夙川駅北西に1931年に開業したパインクレストは、一ヶ月単位で部屋を貸しながら、一部でホテル業も行うレジデンシャルホテルであった。一部コンクリート造、一部木造の三階建てで、バス・トイレ・電話・給湯設備をもつ六十室の客室と、ホール、食堂、社交室、売店などを備えていた。

当時、レジデンシャルホテルは非常に珍しく、利用者の多くは外国人の他、商社や金融機関の転勤族、公務員、軍人などである。また、阪神間に新しい住まいを定めるまでの仮住まいにしていた人も多かった。最盛期には空室待ちの客もいた。ホテル部門も人気があり、二、三日から一週間程度の利用が多かった。なかでも、食堂は評判が良く、宴会や会合以外にも、家族での外食によく使われていた。料理には自信をもっていたようで、フランス料理の単行本まで発行している。結婚披露宴などの宴会利用も多かったが、比較的小規模なホテルであったために、同窓会や謝恩会に人気が高かった。特に同窓会については取り扱いサービスをおこなっており、積極的に受け入れる姿勢がみられた。また、様々なお稽古ごとの教室も開かれていた。藤間流の日本舞踊、書道教室、洋風料理教室、ゴルフ教室のほか、松丘句会という俳句の会があった。ダンスパーティーも1934年からはじまり、舞踏会、月例ダンス会などの記録がある。クリスマス晩餐会は開業年の1931年からはじまり、クリスマス晩餐舞踏会も行われていた。また、食堂を使ったピアノ演奏会もあった。このように、モダンな洋風文化と伝統的な日本文化とが同じ重みで取り扱われており、当時の阪神間住民の文化活動の特徴を知ることができる。

こうした活動の紹介のために、開業以来『パインクレスト』という月刊誌をホテルが発行していた。本誌では、お稽古ごと教室やイベント情報のほか、フランス料理のレシピと松丘句会の作品を掲載していた。本誌は単なる顧客サービスのPR誌というより、共同体の情報誌としての性格が強く、毎月の入退居者が実名で紹介されていたほか、ホテル・アパート部門と食堂部門に分けて月々の利用状況についても詳しく説明している。これによると営業成績は悪くなかった。パインクレストは、ごく一部の階層にしか使われなかった一流シティホテルと、当時の先進的な生活の場であったアパートメントとの中間的施設として、比較的気軽に利用できたと想定される[31]。

苦楽園と甲陽園

[編集]

苦楽園は、1906年(明治39年)、鉱泉が湧出したのを契機に注目された温泉リゾートである。しかし交通の便があまりに悪く、周辺の開発は遅れた。1911年(明治44年)、この地に惚れ込んだ中村伊三郎が土地を買収、道路の拡幅や上水道をひいて開発に着手する。1913年(大正2年)にはラジウム温泉も発見され、湯治客や遊客は阪神の香櫨園駅や打出駅から人力車や馬車で往還した。

一方、甲山の南に位置する甲陽園は、1918年(大正7年)、本庄京三郎が中心となって設立した甲陽土地株式会社の手によって開発がはじまる。御手洗川に沿って、幅員三間、延長12キロメートルの道路を計画するとともに、上水道、電灯の設備を確保する。またクラブハウスや温泉、旅館などを設置、各種の設備を整えたことで、大阪や神戸の有力者たちが相次いで別荘を構え、大いに発展をみた。遊園には、高速回転する遊具「サークリングウェーブ」や滑り台などが置かれた。このグラウンドに面して甲陽劇場というシアターがあった。その用地は、後に東亜キネマの撮影所に転じている。また「つる家」や「はり半」といった一流料亭も営業をはじめた。

もっとも甲陽園・苦楽園ともにレクリエーションの場としては、長続きはせず、阪急の箕面・宝塚、阪神の甲子園・鳴尾など、より交通の便の良い場所に出現した近代的な遊園地に客を奪われる。阪急電鉄が山手に向けて支線(阪急甲陽線)を伸ばし、交通の便が幾分改善されてからは、ともに緑豊かな住宅地として再評価されるようになった。

阪神パークと水族館

[編集]1922年(大正11年)、武庫川の治水、堤防改修工事に際して、阪神電鉄は事業費を負担する代わりに、埋め立てられた支流の枝川、申川の廃河川跡を入手する。阪神電鉄は、以前、鳴尾浜で進めていた運動施設整備などの事業を、この新しく取得した用地で展開、かねて念願であったアメリカ流のリゾート都市の建設に着手する。新経営地は、その年暦にちなんで「甲子園」と名付けられた。

まず、手はじめに銀傘を備える本格的な野球場が開設された。野球というスポーツが大衆にまで普及していなかった当時、これほど大型の観客席を有するスタジアムの建設を実現させたのは大英断であった。やがて、テニスコート、陸上競技場、プールなど数多くのスポーツ施設群、海水浴場、遊園地、ホテルなどが順次、整備され、一大アミューズメントセンターが出現する。

遊園地の事業は、やや遅れて、昭和に入ってから着手された。1928年(昭和3年)9月、甲子園経営地をひろく宣伝する目的から、阪神電鉄は、旧枝川の流路跡一帯で「御大典記念国産振興阪神大博覧会」を開催、細長い会場内に地方芸能館、展示館、物産館などが特設された。この時、設けられたパビリオンのうち「大演芸館」「汐温」を会期が終了した後も保存、模様替えをして、翌年「甲子園娯楽場」の名で恒常的な営業をはじめる。これが甲子園における遊園地事業の嚆矢である。

「甲子園娯楽場」は、飛行塔や子供用の汽車など遊具の充実を重ね、敷地も三万坪にまで拡張される。1932年(昭和7年)に「阪神パーク」と改称、動物園と遊園地「汐温」と演芸場からなる総合レジャーランドとなる。なかでも人気を集めたのが動物園である。ここでは柵の代用に堀で動物舎を囲む、ドイツのハーゲンベックが創案した新しい展示手法を全面的に採択した。島の中央に猿を放し飼いとする「お猿島」の趣向、遊泳する姿を見せる「ペンギンの海」、坂を登る習性を利用した「山羊の峰」など、一種の生態展示が試みられていた。当時としては、大胆かつ画期的な展示として、全国的に注目された。また、芸を教え込んだ動物を中心に「動物サーカス団」と称する移動動物園を編成、開園の年から全国を巡業した。

1935年(昭和10年)、隣接する海水浴場の用地内に「水族館」が建設される。従前の薄暗く洞窟のような水族館の姿を払拭すべく「明るく愉快な水族館」を目標に、工夫が凝らされた。頭の上に泳ぐ鯉を見せる展示、ベルギーから板硝子を取り寄せて建設した日本一の巨大水槽など、話題性のある試みが展開された。日本で初めて鯨の飼育展示を試みたことでも知られている。教育目的よりも楽しさを提供することに重きを置く、レジャーランド型の水族館であった。

甲子園球場

[編集]

甲子園球場は、阪神電鉄によって1924年に西宮市の南部、武庫川支流の廃川敷に建設された。すでに阪神は、阪急豊中球場でおこなわれていた全国中等学校優勝野球大会を自社運営の鳴尾運動場に誘致することに成功していた。さらに盛り上がりをみせる野球大会のために、本格的球場の建設が急がれた。同社が収集しつつあったアメリカのポロ・グラウンズや建設途上のヤンキー・スタジアムの資料を参考に設計がまとめられた。同年8月の野球大会開催はすでに決定していたから、着工から四ヶ月半の突貫工事だったという。そのために開場後も内外に未仕上げ部分が残った。外壁の打ち放しもそのためだった。これにツタを這わせるという方針は完成直後に決まったようで、造園業者により施工された。このツタは昭和に入る頃には、建物のかなりを覆うまでになっていたという[32]。

甲子園ホテル

[編集]

甲子園ホテルは阪神電鉄の主導で計画が進められ、当時帝国ホテルの支配人であった林愛作を迎えて設計、運営計画がまとめられた。設計は、帝国ホテルの設計者フランク・ロイド・ライトの弟子の遠藤新で1930年に建てられた。帝国ホテルと類似の材料と表現を用いてまとめられている。煉瓦には滴を模した装飾が付き、この滴が屋根を伝い落ちるさまが、庇を支える腕や、窓の装飾ガラス、バンケットホールの天井装飾などに繰り返し形象化される。武庫川沿いのなだらかにくだる広大な敷地に建ち、南には大きな池を隔ててゴルフコースとテニスコートがつづいていたという。

当時、大阪には顔となるようなシティホテルがなかった。その結果、1936年に新大阪ホテルが開業するまで甲子園ホテルはリゾートホテルとしての顔と同時に、大阪の迎賓館としての顔も兼ね備えることになり、関西を訪れる国内外からの要人が軒並みここに滞在した。その一方で、阪神間に住む中産階級の会合や会食、結婚式やダンスパーティーの会場ともなっていた[33][34]。

六甲山を巡るスポーツと娯楽

[編集]

阪神間の背後に連なる六甲山系の山々は、江戸時代には近在の村々の、下草を刈ったり薪や山草を採ったりする入会地域で、長い間農民の生産や生活を支えてきた。しかし、明治初期にはかなり荒廃が進み、後の植物学者、牧野富太郎の回想では「はじめは雪が積もっているのかと思った」ほどのはげ山だったという。ところが、慶応3年(1868年)の開港以後来神した外国人たちには、狩猟や登山など格好のスポーツと娯楽の場であった。また、アメリカ人宣教師の名を記念してギューリキマイマイ(六甲山系に生息する大型のカタツムリ)が発表されたように、自然科学などの研究対象でもあった。神戸在留の欧米人ではイギリス人が最も多かったため、阪神間の経済・技術をはじめ、スポーツや娯楽に大きな影響を与えたのもイギリス人であった。

ゴルフの話

[編集]

市街地に近く夏場の気温が低い六甲山が、避暑地にふさわしいと考えたイギリス人A・Hグルームは1895年(明治28年)、山上の西端の三国池のほとりに和洋折衷の別荘を建て、友人たちにも盛んに宣伝したことから、六甲山がまず外国人の別荘地として開かれるようになる。グルームが残したアルバムからは、外国人たちが、夏はゴルフや三国池での水泳、秋には「マッシュルーム・ピクニック」と呼ぶ松茸狩りや、冬には登山やスケートなど、六甲山の四季折々を楽しんだ様子がうかがえる。また、彼は山全体を自分の庭のように愛し、道路の整備や砂防植林などにも努めた。

1903年(明治36年)に日本最初のゴルフ場「神戸ゴルフ倶楽部」が創設された。しかし、日本人が実際にプレーを楽しむ姿が増えるのは大正期に入ってからである。六甲山上の同クラブは、毎年冬期にコースを閉じるため、冬場もゴルフを楽しみたいW・J・ロビンソンらは、グルームが長男名義で所有していた横屋の土地(現在の東灘区内)に1905年(明治38年)頃に横屋ゴルフ・アソシエーションを開いた。ここが閉鎖された翌年の1914年(大正3年)には、競馬場の跡地に鳴尾ゴルフ・アソシエーション(現在の西宮市内)を創立する。

当時日本人で、日常的にゴルフを楽しむことができたのは、神戸や大阪などに住む裕福な人々とその家族がほとんどで、庶民の生活とはかけ離れたものだった。しかし、一方ではキャディをしていた子供たちのなかから、神戸ゴルフ倶楽部出身の宮本留吉や中上数一、横屋のクラブからは福井覚次郎といった、のちの日本人プロゴルファーの草分けが誕生している。宮本留吉の回想では「誰に聞くともなく、一番偉い人がグルームさん、ゴルフのいちばん上手な人がドーントさん、それからワレンさん」と認めていたという。神戸ゴルフ倶楽部の会長を務めたH・E・ドーントやJ・P・ワレンは、登山愛好家でもあった[35]。

テニスと甲子園

[編集]テニスはゴルフとともにモダンなスポーツのひとつとして阪神間の人々に人気があった。1926年(大正15年)、甲子園庭球場として、30面を備えたコートが完成し、甲子園ローンテニス倶楽部が発足した。4千人を収容できる木造スタンドを備えたセンターコートをもち、そこでは、数々の国際試合が開かれた。年々増加するテニス人口に応えるため、1937年(昭和12年)には甲子園浜に移転し、100面のコートと庭球会館をもつ「甲子園国際庭球倶楽部」が誕生した。会館は、食堂、喫茶室、図書室、医務室、社交室などはもとより、シャワー、浴室、ロッカールームなどを完備するという本格的なもので、海外派遣選手や海外からの招聘選手のための宿泊施設も整っていた。これら倶楽部の運営は、当時大阪瓦斯社長であった片岡直方が会長となって指導し、経営にあたった。日独伊の三国による庭球大会の開催をはじめ、早朝の出勤時間前にコートを開放し「早起きテニス」を開催、社会人のテニスの普及に貢献した[36]。

登山の発展

[編集]わが国へ「近代スポーツとしての登山」を伝えたのも、開港後、神戸へやってきた外国人たちだった。なかでも、1888年(明治21年)に神戸の英国教会の牧師として来日したW・ウェストンは、当時日本人自身にすら広く知られていなかった中部山岳地帯の山々を登り、その著書で「日本アルプス」を世界に紹介するなど、近代登山の普及に努めた。1905年(明治38年)には、ウェストンのすすめで日本山岳会が結成され、神戸でも日本山岳会員の塚本永尭らによって、1910年(明治43年)、神戸草鞋会が創立された。同会は、1913年に神戸徒歩会と改称し、機関紙『ペデスツリヤン』を発行するなど活発な活動を展開した。1921年(大正10年)の『神戸又新日報』に、ワレンの15年にわたる再度山への毎日早朝登山が紹介されていることからも明らかなように、六甲山系への登山もまた、外国人から大きな影響を受けたものだった。大正期にはすでに100以上の登山団体が結成され、1923年(大正12年)に発足した神戸愛山協会によって、背山登山団体相互の連携もはかられ、背山愛護の社会的な活動も盛んに行われる。一部の人々の娯楽だったゴルフに比べ、毎日早朝登山などの山歩き(山登り)は、健康と修養のために広く受け入れられ、大正から昭和初期にかけて全盛期を迎えた(日本アルカウ会も参照)。1934年(昭和9年)に、関西徒歩会(神戸徒歩会を改称)の直木重一郎が編纂した『六甲―摩耶―再度山路図』には、六甲の山々を踏破し、知り尽くした者でなければ書くことのできないさまざまな情報が盛り込まれている。

これらの山歩きを中心とする活動の一方で、神戸徒歩会の藤木九三らは、1924年(大正13年)にロック・クライミング・クラブを創設。翌年わが国で初めての岩登りの指導書『岩登り術』を発行し、ロックガーデン(現在の芦屋市内)などを開拓した[37]。

『INAKA』について

[編集]『INAKA』は、1915年(大正4年)6月から1924年(大正13年)6月にかけて、H・E・ドーントが編集した登山とゴルフの機関誌で、全18巻。旧外国人居留地内の神戸ヘラルド新聞社や東洋広告株式会社などから発行された。ゴルフの名手だったドーントは、当時「The Kobe Mountain Goats」という登山クラブのリーダーも兼ねていた。『INAKA』とは外国人居留地以外の地域を指し、副題が「REMINIS-CENCES OF ROKKOSAN AND OTHER ROCKS」であるように、六甲山系の山々を中心に日本アルプスなどへの登山記録や旅行記、1903年(明治36年)創立の神戸ゴルフ倶楽部の活動記録などが記されており、開港によって多くの外国人が来神し、市街地背後に六甲山系の山々が連なる地理的な条件に恵まれた神戸から、ゴルフや登山などの近代スポーツが芽生え、発達していく様子を知ることができる。

しかし、発行部数が少なかったことや、定価が5円から7円50銭と非常に高価だったことから、わが国にはほとんど残っていなかった(販売の収益はイギリスの慈善団体などに寄付された)。1994年(平成6年)に神戸市が、クラブのメンバーだったイギリス人の遺族から13巻分の寄贈を受け、以前に所蔵していた巻と合わせ、全18巻がようやく揃った。

ドーントは1894年(明治27年)に、機械油の輸入などを手がけるアメリカ系のバキューム・オイル会社の神戸居留地への進出にともない、来神したと思われる。その後神戸を離れ、1924年(大正13年)に日本を去った。『INAKA』発行当時は、山本通(現在の中央区)二丁目十八の三に住居を構え、旧居留地内の明石町三十八番(1922年(大正11年)頃から京町七十二番のクレセントビル内へ)のオフィスに通った。自宅は登山のための集合場所として、また、六甲山上のゴルフコース近くの二百二十二番の別荘は、登山やゴルフの会員らの休憩・宿泊に提供したという。現在も、再度山北東の尾根ドーント・リッジにその名を残している[38]。

昭和初期の六甲山

[編集]グルームら外国人によって開かれた六甲山は、昭和期に入り本格的に開発されるようになる。1928年(昭和3年)に裏六甲ドライブウェイが、翌年に表六甲ドライブウェイが完成して、六甲山をこえて南側の市街地と北側の有馬温泉や宝塚方面が結ばれた。市街地からバスが通いはじめると、六甲山上への唯一の交通機関だったカゴが姿を消す。1931年(昭和6年)に六甲ロープウェー、翌年には六甲ケーブルが開通。山上には宿泊施設や遊覧施設が設けられ、ロープウェーやケーブルなどを利用する登山者も増えて、戦前における六甲山の最盛期を迎えた。かつて外国人らがスケートをしたグルームの別荘そばの三国池は、多くの人々が楽しむスケート場となり、やはり外国人からはじまり、神戸徒歩会などが広めたスキーも盛んにおこなわれた。

グルームの功績を讃えて1912年(明治45年)に建てられた「六甲開祖之碑」は『INAKA』や当時の観光パンフレットに掲載されたように、六甲山への登山者のひとときの憩いの場所でもあった。しかし、排英思想の高まった1940年(昭和15年)11月に撤去される。六甲山系でのスポーツと娯楽の展開は、日本の近代のあゆみを如実に反映している[39]。

レクリエーションの大衆化

[編集]新しいスポーツや娯楽は、集客増員を狙った電鉄の営業戦略ばかりでなく、神戸に在住していた外国人たちからもこの地域にもたらされた。彼らは神戸周辺の山河を「イナカ」と呼び、クラブハウスを設立、同名の機関誌「INAKA」を出しながら、阪神間の背後に屏風のように立つ六甲山系でゴルフやスケートやクリケットなどに興じ、競技の紹介、新たな登山ルートの開拓や岩登り、最短時間での踏破記録への挑戦を試みていた。そこには、季節ごとの花見や行楽、山菜採り、霊峰をめざす講中登山や修験道の山伏らによる修行登山のような信仰登山にとどまらない、山岳を庭園的視点で捉える、自然への新しい触れ合い方や考え方があった。そして出入りする日本人は外国人との交流のなかで、近代スポーツの楽しみ方や技術、マナーなども学ぶことができた。西洋流の登山は、六甲山系では日本の近代化を担う青年たちの体力振興と冒険精神を鼓舞するには最適のスポーツであり、更にケーブルカー、ロープウェーの発達とともに軽装備のリュック、水筒で気楽に登る家族総出のレクリエーションへと大衆化していった。

郊外としての阪神間は「精神の慰安所」であり、子弟の教育のみならず家族の健康な生活を保証する場として澄明な空気、土地、水に恵まれた「山容水態」の地であった。家族総出の遊園地での遊びや海水浴、博覧会見物といった休日を過ごす家族像の創出、スポーツの健康的なイメージ、レヴューの観賞やダンスホールでの社交といった新しいモードなど、明治末期から昭和初期に展開されたさまざまな娯楽施設は「中産階級の楽園」(小林一三)と提唱された。この地域のグランドデザインの形成過程においてきわめて重要な役割を果たしていたのである[40]。

阪神間における芸術

[編集]参照:[41]

阪神間に芸術家が居住するようになるのは、大正中期以降のことである。この大正中期は、大阪や神戸の急激な都市化が人口の過度の集中や公害問題を招き、それを嫌う人々がよりよい住環境を郊外に求めはじめるようになった時代である。阪神間に居住した芸術家たちもまた、当初は芸術的な関心からというよりは、もっぱら静かな創作環境が欲しいとか転地療養のためといった現実的な理由で移り住んできたものがほとんどであった。

阪神間は近代化と並行して開かれた新開地であったから、そこには旧弊な価値観や美意識にとらわれない「モダン」な美術表現が生まれる風土が早くから用意されていた。だが、実際には、阪神間独自の文化が生まれるにはそれなりの時間も必要であった。

阪神間で最も早く「近代」を意識した美術活動をおこなった例として、東京でヨーロッパの新しい美術表現──キュビズムや未来派、構成主義など──の洗礼を受け、関東大震災により1923年(大正12年)に神戸市外原田村(現・神戸市灘区)に移り住んできた、浅野孟府と岡本唐貴を挙げることができる。当時「新興美術」と呼ばれた浅野や岡本の前衛的な作品は、その頃原田村にあった関西学院の文学生や神戸在住の新進の写真家、劇作家ら賛同者を得、やがて総合的な芸術運動へと発展していったが、興味深いことにそこに彼ら以外の阪神間の美術家が参加した形跡は見当たらない。それは、阪神間において「近代」という時代に真っ先に反応したのが、敏感な感覚をもった若者やインテリであったこと、言い換えればそうした一部の進んだ人々を除けば、大正末期の阪神間においては、いまだ「近代」を美術によって表現しようという機運が十分には育っていなかったことの現れといえる。だが一方で、彼らの活動が既成の美意識や概念、ひいては保守的、封建的な社会への攻撃的な姿勢を露にしたものであったことも看過できない。阪神間の中心をなしていた中流以上の階層の人々にとって、彼らの活動は思想的にあまりにもアナーキーであり、そもそも受け入れられるものではなかったのである。

洋画家たちの台頭

[編集]

小出楢重の芦屋への移住はまた、阪神間における若手洋画家の育成という点でも重要な意味をもつものであった。昭和に入り、洋風のモダンな生活様式が一般大衆にも浸透していくにつれ、美術においてもそれにふさわしい洋画が好まれるようになった。そうしたなかから、単に洋画を所有したり鑑賞するだけでなく、自ら洋画を描いてみたいという人々が男女を超えて現れるようになったのもまた当然のことであった。小出は、まだ大阪に居住していた1924年に、二科会の同志であった鍋井克之、国枝金三、黒田重太郎と「信濃橋洋画研究所」(現・西区靱本町一丁目、後に大阪中之島に移転し「中之島洋画研究所」と改称)を開設し、こうした時代の要請に応えていたが、芦屋に移住後は近隣から指導を請う若者たちがアトリエに集うようになり、一種のエコールを形作った。

これと同様の観点から、1930年に2年間の渡欧を終えて帰国した後、武庫郡住吉村(現・神戸市東灘区住吉)に居を構えた、林重義の存在も忘れてはならない。林は小出と同じく二科会に所属していた洋画家であるが、住吉村への移住後に方向性の違いから会と袂を分かち、同志と「独立美術協会」を創立して話題を呼んだ。林は小出とは異なり、滞欧時に直面したヨーロッパの洋画と日本のそれとのギャップを伝統との融合によって解決しようとし、独立美術協会の第一回展に、それまでもっぱら日本画のモチーフであった舞妓を洒落な筆づかいで描いた作品を出品して評価を受けた。二科会と並ぶ有力在野美術団体の中心的なメンバーであったこの林のもとにも、阪神間から多くの若者たちが集い、1931年には林が指導する曜日を名前にとった画塾的組織「月曜会」が結成されている。このほか、1928年に芦屋に「阪神婦人洋画研究所」が、翌年には「アシヤ洋画研究所」が開設されていることも注目される。

このような昭和初期の洋画への関心の高まりと洋画家の急増は、阪神間のモダンな文化の発展をおおいに促した。新勢力の台頭は兵庫県の画檀全体を大きく揺さぶり、1930年には、知事の肝入りで日本画家が中心となり1922年に結成された「兵庫県美術協会」に対抗するべく、阪神間に居住する洋画家が中心になって「兵庫県美術家連盟」が結成された。また、それにともない阪神間の洋画界を支える構造も急速に整備されていった。阪神間の資産家のなかからは、従来のいわゆる書画骨董だけでなく洋画を収集するコレクターや、洋画家の生活を援助するパトロンが現れるようになり、1930年には、大塚銀次郎が神戸の鯉川筋に「画廊」を開設し、神戸や阪神間の洋画家たちの作品発表と交流の場として機能するようになった。こうして、阪神間の美術の担い手は、徐々に小出や林の弟子たちへと引き継がれながら、「昭和ベル・エポック」ともいうべきモダニズムの爛熟期を迎えることになる。

吉原治良の登場

[編集]

「ベル・エポック」とは、ヨーロッパで華麗な都市文化が開花した世紀末から第一次世界大戦前夜にかけての古き良き時代を指す言葉であるが、小出が43歳の若さで没した1931年前後から戦争の影が世相を暗くおおうようになる1940年前後までの1930年代は、阪神間の、ひいては日本のモダニズムにとっての「ベル・エポック」であったといえる。

かつて小出が生活様式を洋風に一変することで洋画家たらんとしたのは、その内面で伝統的世界と近代的世界とが激しく葛藤していたことの裏返しであったが、この時代の主役たちにとって「近代」はもはや伝統と対立するものではなくなっていた。大正時代の自由な気風のなかで思春期を過ごし、すでに日常となった洋風のモダンな生活にどっぷり浸かっていた彼らは「近代」を感覚としてとらえ、表現することに専心するようになった。なかでも、信濃橋洋画研究所や小出に学んだ二科会系の洋画家たちは再現的描写を基本としながら構図や色彩を大胆に駆使することで、個性あふれる世界を創り出した。こうした感覚主義はやがてこの時代を象徴するもので、その代表となるのが吉原治良である。

吉原は、大阪の裕福な商家に生まれた。そこから原田村の関西学院に通学したというから、当時、浅野や岡本が学生たちと繰り返し広げていた活動も知っていたと思われる。だが、吉原を魅了したのは芦屋に移り住んでいた上山二郎の、斬新でありながらも上品な都会的センスを感じさせる作品であった。この上山の作品に大きな影響を受け、モダンな絵画表現に目覚めた吉原は、1934年の二科展にジョルジョ・デ・キリコ風の作品を出品して、中央画壇に鮮烈なデビューを飾る。1937年にはさらに抽象絵画へと転向し、関西における抽象美術のパイオニアとして活躍した。

吉原の特徴は、当時のヨーロッパの新しい美術の様式を積極的に導入したところにある。それは独学で洋画を学び、関西の洋画壇とも交渉をもたなかったため、師弟関係や会派の傾向にとらわれることなく作品に取り組むことができた吉原ならではのアプローチであったといえるだろう。そこに、生来の鋭敏な感性と良家の子息特有のある種の高潔さが加味されることで、吉原の作品は、芦屋を中心とした阪神間の良質のモダニズムを最も感覚的に、また最も純粋に表現したものになり得たのであった。この吉原の登場に刺激されたかのように、1930年代後半(昭和10年代)に入ると明らかにヨーロッパの新しい美術の影響を受けた洋画家たちが現れるようになる。

中山岩太と新興写真

[編集]

「昭和ベル・エポック」を彩ったのは、洋画家だけではなかった。昭和に入ると、写真家が活発な活動を展開するようになる。

写真を単なる記録から美術作品へと押し上げようとする動きは早くからあり、大正時代には特殊な処理により画像をぼかし絵画風に仕上げた作品が「芸術写真」として好まれたが、モダニズムの隆盛とともに、海外、とりわけドイツの写真運動に刺激され、写真そのものの明晰でシャープな表現性にもとづいた新しい作風を追及する若い写真家たちが現れるようになった。当時、カメラは先端機器のひとつであり、今日では考えられないほど高価なものであった。カメラを持つことはそのまま豊かさの証明であり、ステータスでもあった。それゆえ、阪神間では写真が特権的な人々にのみ許されたモダンな趣味として流行し、多くのアマチュア・カメラマンが存在していたが、そこに「新興写真」といわれたドイツ風の前衛的な表現様式を持ち込んだのが、中山岩太であった。

福岡県に生まれた中山は、東京美術学校(現・東京芸術大学)に新設された写真科で学んだのち渡米し、9年間にわたりニューヨークやパリで写真家として活躍した。その間華やかな社交界にも出入りし、多くの芸術家と交流をもったといわれる。帰国後、1934年(昭和9年)に武庫郡精道村(現・芦屋市)に移り住んだ中山は、翌年ハナヤ勘兵衛らと「芦屋カメラクラブ」を創立し、神戸で展覧会を開催する。「芦屋カメラクラブ」が大阪や神戸の写真グループよりも抜きんでていたのは、その作風だけではなかった。1931年には、東京で初めて展覧会を開催して中央のジャーナリズムの注目を集めたのをはじめ、東京展にあわせて『芦屋カメラクラブ年鑑』を刊行したり、1935年からは全国公募展「アシヤ写真サロン」を開催するなど、印刷物や展覧会を通じて、阪神間という地域性を超えた広範な活動を意欲的に展開した。その結果「芦屋カメラクラブ」の名は、阪神間のモダンなイメージとともに全国的に印象づけられ、芦屋は「新興写真」運動の拠点とみなされるようになった。

モダニズムの最盛期に、近代的な表現メディアである写真によって時代を表現しようとした中山やハナヤら阪神間の写真家たちは、ある意味で、都市と都市とが共通の近代的感覚によって結ばれるというモダニズムの究極のユートピア的思想を、洋画家たちよりもはるかに本能的に自覚し、実践しようとした人々であったといえるだろう。中山はまた、1932年に写真雑誌『光画』の同人となり、フォトグラムやフォトコラージュの手法を取り入れた作品を数多く発表したほか、1939年頃からは、神戸市の依頼で観光用写真もてがけ、商業写真家としても優れた仕事を残している。

大石輝一とパボーニ

[編集]

大正末期に大阪で画家として活動していた大石輝一は、大阪の高麗橋にあった喫茶店「パ・ボーニ」に通い、経営者中村善太郎の手伝いをしていた益山邦子と出会い結婚する[42]。やがて1934年(昭和9年)に屋号を受け継いで夙川(西宮市千歳町)に「ルウヂ・ラ・パボーニ」(以下「パボーニ」と略)を開店した[42]。「パボーニ」は戦前から戦後にかけて、多くの芸術家などが集い、絵画を中心とする芸術活動を支援する場となった(詳しくは大石の項目を参照)。

阪神間にみられる建築

[編集]花崗岩と松の住宅地デザイン

[編集]

阪神間・六甲山麓は花崗岩(御影石)と松に特徴づけられる郊外住宅地の原風景といえるものであった。この山麓の開発にあたり、花崗岩と松は住宅地のデザインにも大きな影響を与えた。郊外住宅地開発の嚆矢となった住吉・観音林の開発では、道路をつけ整地をしては、自然の松林を邸内に取り入れたとされている。この方法は後に山麓で展開されていった開発にもみられ、同時代には広く行われていたと想定される。谷崎潤一郎は『細雪』のなかで芦屋の家の様子を「此の家の庭など、そんなに広くないのだけれども、昔の面影を伝へてゐる大木の松など二三本取り入れてあり、西北側は隣家の植込みを隔てて六甲一帯の山や丘陵が望まれる」と書いている。西川一草亭が手掛けた御影の大林邸では自生の赤松が庭木として、その樹間越しに大阪湾と六甲山を望むようにつくられ、夙川沿いの邸宅では「夙川堤防の巨松を控えてゐるお陰で、目立つやうな巨木はほとんど一本も入れずに済んだ」というように宅地周辺の松も借景的に庭の風景に取り込まれている。

住宅地デザインのもう一つの特徴が、花崗岩の石垣や庭石である。御影石の採掘場は、最初の住宅開発地である観音林と至近の距離にあった。観音林住宅地開発者の一人、阿部元太郎は、開発で出土する石材を大阪築港に搬出すると同時に、それを石垣、庭石、擁壁などの住宅地造成に使った。この手法はまた後の苦楽園、甲陽園、六麓荘の開発でもみられ、松林の活用と共に阪神間の開発手法として定着していったものと考えられる[43]。

スパニッシュ・スタイル

[編集]

「スパニッシュ・スタイル」は当時、北日本を除く全国で流行したが、とりわけ阪神間で好まれ、多くの作品が生まれた。その最大の特徴は外壁と屋根にあって、外壁は白や淡いクリーム色などの明るい色に塗られ、屋根は赤やオレンジ色で、スパニッシュ瓦やS型瓦といった独特の丸みを帯びた瓦が葺かれる。その他スパニッシュ建築によく用いられる要素には、シュロやソテツ、噴水や壁泉、アーチ型開口の玄関ポーチや窓、鉄製の小バルコニーや窓の格子、小さな孔が並んだ開口部、星形の装飾などが挙げられるが、日本では屋根と外壁の二つの条件がそろっていれば、ほぼスパニッシュと考えてよい。

この様式が日本に入ってきたのは大正時代で、名前はスパニッシュだが、スペインではなくアメリカの影響によるものであった。当時、アメリカではスペイン系移民の伝統的な様式として「(スパニッシュ・)ミッション」や「スパニッシュ・コロニアル」といった様式が、かつてスペイン植民地だったフロリダやアメリカ南西部を中心にリバイバルしていた。特に後者は1925年に流行のピークに達し、アメリカ全土で建てられたという。つまりスペインの民家をルーツとし、長い年月を経てアメリカで様式としてリバイバルしたものが日本に伝わったのである。ただし、日本に取り入れられた時、スパニッシュは日本のスパニッシュになる。例えば、日本にスパニッシュ瓦が普及する以前には、日本瓦やフランス瓦が使われることがあり、スパニッシュ瓦やS型瓦が普及すると、日本人の好みに合わせて赤やオレンジ色だけではなく、黒、銀、青、緑といった寒色系の色もつくられるようになった。つまり、アメリカのスパニッシュに忠実に凝れば凝るほど、エキゾティックなものになるし、逆にスパニッシュらしい装飾を抑えて、日本の風土や日本人の好みに合わせれば、落ち着いた作品となる。それが日本のスパニッシュ・スタイルの特徴である。

建築家の武田五一はスパニッシュを和洋折衷に最も適したスタイルと考えていた。武田は1915年のパナマ万国博覧会の会場でミッション様式の建築に接し、ラテンと東洋の両方を感じさせる様式として強く感銘を受けていた。そして1926年に「理想の新住宅は」という質問に対し「ミッション式かライト式の如き新日本式とでも云ふべきもの」(当時、ミッションとスパニッシュはほぼ同義とされていた)と答えている。当時の和洋折衷の建築というと、木に竹を接いだようなチグハグなものが多かった。そこで和風と屋根が似ているスパニッシュが選ばれたのである。スパニッシュの屋根は寄棟か切妻で、和風と同程度の緩やかな傾斜をもち、スパニッシュ瓦は日本の本瓦と、葺き方は日本の行基葺きと似ていたので、当時、スパニッシュを日本の土蔵造りと理解する人もいたほどであった。土壁を白く塗り、日本瓦をスパニッシュ瓦に変えれば土蔵がスパニッシュ建築に早変わりするということもあった。更にスパニッシュはモダニズムとも通じるものをもっていた。建築用語の「モダニズム」は、白い四角い箱を組み合わせた造形の建築を指すが、スパニッシュとモダニズムは白い壁という共通点があった。スパニッシュはアメリカでは歴史的なスタイルであり、モダニズムとは全く反対側に位置づけられるが、日本では和風をモダンに改良するために取り入れられた新しいスタイルであった。

1922年、スパニッシュ作品第一号が桜ヶ丘住宅改造博覧会(箕面市)に出品された。その後大林賢四郎邸、大林義雄東京別邸、同本邸洋館のいずれもがスパニッシュで建てられている。特に大林義雄本邸洋館(1932年、神戸市東灘区、設計=安井武雄、木村得三郎)は日本のスパニッシュ建築を代表する作品となっている。

外国人建築家の存在で特に重要なのはウィリアム・メレル・ヴォーリズである。彼の作品には日本人建築家には出せない本場の雰囲気と力強さがある。住宅では、小寺敬一邸(1930年、神戸市東灘区)が最も優れている。ヴォーリズは多くの学校建築にもスパニッシュを採用しており、代表作に関西学院上ヶ原キャンパス(1929年、西宮市)と神戸女学院(1933年、西宮市)がある。特に前者では、かつてなかったスケールでスパニッシュ建築群が計画され、日本離れした雰囲気を作り出している。その後の阪神間におけるスパニッシュ・スタイルの流行にもたらした影響は計り知れない。

当時のスパニッシュ建築は、東京・横浜周辺に三割強、京阪神周辺に五割強、特に阪神間に約三割が集中している。密度からいうと関東より関西、とりわけ阪神間が多い。そのせいか関東のスパニッシュ建築は、和風や他の洋風住宅と一緒くたになってバラバラに分布しているのに、阪神間ではよりまとまってスパニッシュの住宅が存在しており、落ち着いた雰囲気が感じられる。そして、阪神間では、住む側にもスパニッシュに対してこだわりがあったようである。小説家の菊池幽芳は、自邸(昭和2年、芦屋市、設計=大林組住宅部)について、つぎのように述べている。

私が南仏、或は伊太利などを旅行して、いつも心を惹かされるのは、丘の上やスロープに立つた、そして恵まれた囲繞された住宅の美くしさである。あゝいふ家に住んだらと、どんなにそれに憧憬を持つたかも知れない。ところが今度私の家の立つた辺は、どうやら南仏のモナコ、伊太利につゞくリビエラ沿岸を思はせるやうな趣があり、私方の敷地は奥行六十間ほどのスロープで、道路面から最高地点まで約百尺高く、そのスロープの半以上には木振の面白い松が叢生して居るのである。そしてそれが御誂向に南東に面して武庫湾を俯瞰しながら、終日太陽を浴びて居るといふ地位にあるので、衛生的であると同時に、道路からの見た眼、また敷地からの眺望、共に云分がない。晴れた日には大阪築港から河内平野を隔て、葛城金剛の諸山が指顧の間に見え、また西の方には淡路島が甚だ近くに見えている—『新建築』昭和二年五月号

スパニッシュ建築は、阪神間の風景に調和すると真剣に考えられていたのである。事実、阪神間に最も受け入れられ、多くの作品が建てられた。日本のスパニッシュ建築を代表する作品もこの地に多く生まれた。スパニッシュ・スタイルは当時の阪神間の文化を象徴しているといえる[44]。

近代和風邸宅の展開と茶室

[編集]

明治、大正、昭和戦前は、和風の邸宅や山荘建築の黄金期であった。富豪、文化人、数奇者たちが景勝の地を求めて建築と造園による普請に精魂をかたむけ造形美を競ったのであり、阪神地域もまた京都とならぶ檜舞台となった。近代和風邸宅の美を高め質を深めえたのは、まず豊かな文化的教養、趣味、感性を備えた施主と、優れた大工技術および作庭技能を保持する棟梁との協力によるものであり、この時期、大工技術も頂点をきわめていた。

建築家の村野藤吾は、東の富豪に対して関西は、控え目な佇まいを好むことを指摘された。露な自己顕示を好まないのが関西の風土であり、そういう風土がおのずから数奇屋風の建築を発展させる土壌を助成したという。

これらの代表的な建築は山口吉郎兵衛邸、村山龍平邸、勝田銀次郎邸、小林一三の雅俗山荘、村野藤吾邸などがあげられる。

また、阪神間では富裕な趣味人たちが、自分の好みを反映した茶席を構え、茶の湯に親しんでいた。『阪急美術』誌に「新茶室めぐり」がはじまったのは、1938年の第六号のことだった。本誌は、小林一三の肝入りで1937年に創刊された蒐集家向けの雑誌で、当時の阪神間の人々が古美術に寄せる関心や、数奇者の有様などをうかがう貴重な史料となっている[45]。

池田

[編集]室町住宅地

[編集]阪急電鉄は、宝塚線に沿う池田室町の住宅地経営を1910年に開始した。この住宅地は、呉服神社の境内を囲む約33,000坪の土地を碁盤目状として221区画に分割し、1区画は120坪程度を標準とした。ここに木造二階建てあるいは平屋建て、建て坪20坪、延べ坪30坪前後の主として和風住宅が建築された。

宝塚

[編集]日高胖邸

[編集]1921年に建てられた建築家、日高胖の遺邸が、現在小山邸として伝えられている。宝塚市雲雀丘の山手、樹木の緑深いかなりの傾斜地にあり、南東方向には大阪北郊の町が遠望されるところである。

玄関には小壁のセセッション式のレリーフや印象深い玄関扉がみられる。内部は、各室の構成とその独自な表現が隈なく行き渡っている。客室を中心として広がる主要部は巧みな空間構成がなされ、南面には床棚を備えた三畳の小間が高床に接続され、東には床を数段下げて書斎へと展開している。それらが壁で分断されることなく、一つに融合した空間となっており、自在でありながら完結した空間をなし、総じて近代数寄屋の造形と語られてきたものである。つまり自然界味を求める和の建築表現を基調として、加えて個性ある暖炉の構え、照明燈具、ステンドグラスの装飾など豊かな趣味を内包した近代建築であったのである。

建築主の日高は昭和初期、鎌倉に居を移してここを去る。その後、居住者が変わるなかで一部に増築されているものの良く維持されており、しなやかな個性を備えた本邸は雲雀丘の原風景を今に伝えているものでもある[46]。

長谷部鋭吉邸

[編集]1923年、住友建築部における意匠の名手とさして知られた長谷部鋭吉の自邸が清荒神に建てられている。田圃が広がり雑木林に囲まれた宅地に設けた自邸は萱葺きの田舎造りの住宅であった。荒い木造白壁で、居室部は吹き抜け天井として松の丸太組の屋根裏を表す豪快で野趣ある空間で、厚い楢材の床板は釘で打ち付けられ田舎家風につくられていた。竣工三年後の訪問記(『新建築』大正十五年八月号)をみると、その空間は洋行中に購入してきたというモダンデザインの敷物やカーテンの類で装われ、自作の油絵や東洋の古陶磁工芸品が所狭しと配置され、独自の美的空間をなしているのであった。それらは単なる装飾として飾られたものではなく、人を招き入れる趣味のある生活空間なのであり、その自然な構えに不思議な魅力を感じさせるものでもあった[47]。

旧諏訪・高碕邸

[編集]この住宅は当初、1923年に医師、諏訪栄一郎博士の住宅として雲雀丘にヴォーリズの設計によって建てられた。昭和初期には高碕達之助邸として活用され、現在は高碕記念館として伝えられている。竣工は『新建築』で次のように報じられていた。

焼過ぎ煉瓦の門柱、ペンキ塗の内扉、藤棚を架した玄関ポーチ、灰色のスタッコ壁、ストレート葺きの屋根、蔦をからませたコロニアル風な建物、よく世間で言ふ文化住宅なるものの様式は、諏訪邸の建物にまじまじ出て居る—『新建築』第二巻六号

諏訪博士は、1918年に開設された近江サナトリウム(現・ヴォーリズ記念病院)に勤める医師であったことから、ヴォーリズの建築と思想に触れていたと思われ、この洋風住宅の計画に際して「衛生、設備、能率」の諸点と「子供等に潑刺たる元気と規則正しき生活を与える」ことを考えて、設計をヴォーリズに託したものであった。更に山手の郊外住宅について「清澄なる空気、閑雅の境地、それと自然に行われる身体の運動、この三つの利益の代償として市中と異なる不便を忍ぶことは予期しなければならぬ。郊外生活を享楽本位に解するは誤りである」と言い、ピューリタン的信仰をもつヴォーリズの生活思想に共鳴する考えであったことがわかる[48]。

御影・住吉

[編集]

御影、岡本、芦屋川では阪神間における、最もモダンな色彩を乗せる。この地域に建った規模の大きな邸宅として、大阪茶臼山から移転してきた住友邸(住吉村反高林、1925年)、東洋紡績社長、小寺源吾邸(住吉村牛神前、1912年)、鐘淵紡績社長、武藤山治邸(住吉村観音林、1920年前後ごろ)、日本生命社長、弘世助三郎邸(住吉村牛神、1908年)などの和風邸宅があり、さらに洋風を加えると、野村財閥をつくった野村徳七邸(住吉村小林、1921年 設計=竹中工務店)、大林組社長、大林義雄邸(御影町上ノ山、1932年、設計=大林組)、野村銀行社長、野村元五郎邸(住吉村観音林、昭和7年、設計=安井武雄)、尼崎紡績の監査役で、小寺源吾郎の養父であった小寺敬一邸(住吉村手崎、1930年、設計=W・M・ヴォーリズ)、広海商店主、広海二三郎邸(住吉村川向、1939年、設計=ヴォーリズ)、乾汽船社長、乾豊彦邸(住吉村井手口、1936年、設計=渡辺節)、大阪の大地主の和田久左衛門邸(住吉村小坂山、1932年、設計=長谷部鋭吉)、武田薬品工業社長、武田長兵衛邸(住吉村手崎、1932年、設計=松室重光)、住友義輝邸(住吉村手神東、1932年、設計=住友合資工作部)などいずれも密度の高い規模の大きい邸宅群で、これらが御影・住吉の緑の多い六甲山麓の恵まれた環境のなかに点在していた。加えて住吉川の東岸で行政区画としては本山村になるが、住吉川をはさんで隣接する野寄に、久原御殿とも呼ばれる久原房之助の大邸宅があった。これは敷地が一万坪を超え、六甲山系から水を引き、庭内に池を配し、和洋の建物を併立させた豪邸で、1904年に建てられたといわれる。その立地場所からして、御影・住吉の大邸宅地帯の一翼をになっていたといってよい。

これらの邸宅は建物にそれぞれ風格をもつものが多いが、建物のみでなく、門構えや地元で採れる大きな花崗岩(通称、御影石)を用いた石積みの塀が、生け垣と組み合わさって独特の風趣を形成していた。

これらの邸宅以外に、それほど規模が大きいものでなくても著名な建築家たちの設計になる住宅も多数存在していた。渡辺節は、住吉村新堂に住んでいた。彼の設計に市川誠次邸(御影町郡家、1926年)、奥村邸(御影町篠原、1930年)があり、宗兵蔵は、住吉村小原田に住み、松岡道治邸(住吉村小原田、1921年)、千浦友七郎邸(住吉村宮守堂、1920年前後ごろ)などを設計している。いずれも様式建築の味わい深いものであるが、宗兵蔵の作品にはウィーンで花咲いたセセッションの影響が見受けられた。平生釟三郎邸(住吉村雨ノ神、1924年)は、分離派の驍将として活躍した石本喜久治の作品であった。小川安一郎は、川田順の御影の自邸を設計し、ついで阪急御影駅に近い御影町城の前の木水栄太郎邸(1926年)を設計している。置塩章は、同じ御影駅前の木水邸とならんで小川瑳五郎邸(1930年)を設計した。これらはいずれも簫洒な西洋館であった。灘の銘酒「白鶴」の醸造元である嘉納治兵衛の私邸も阪急御影駅の山手に和風の大邸宅として建てられていた。

1925年に設置された大林組住宅部では、副社長であった大林賢史郎が建築業界における住宅建築の重要性を主張して住宅部を設け、松本儀八を部長に据え、阪神間で活発な住宅の設計施工をおこなった。その傾向はスパニッシュ・スタイルのものが多く、流行に拍車をかけ、阪神間でも少なからぬ作品を生んでいる。1909年、橋口信助によって東京に創立された「あめりか屋」は、アメリカ式の組立住宅を売り出し、1917年大阪に進出するが、この地域でも同様の住宅を手がけていく。1921年頃御影町に建った福本邸はその一例である。

先に述べた住友の田辺貞吉邸は、イギリスのハーフティンバーを用いた西洋館であり、これは住友本店臨時建設部の技師長であった野口孫市の設計である。野口孫市は自らも住吉村に土地を買い求めて自邸を建てている。ただし彼の自邸は和風であった。また村山龍平は御影の山手に広い土地を取得したのち、建築家、河合幾次の手になる西洋館を建てた。大正期に入ってその北側に唐破風の車寄せをもつ和館棟を建て、長い渡廊下を経て書院棟と結んでいる。さらに北へ延びる渡廊下の先には茶室棟があり、藪内家「燕庵」の写しといわれる茶室「玄庵」と「香雪」を建てている。また、1973年(昭和48年)に邸宅の敷地内に香雪美術館が開館した。

この御影・住吉の大邸宅では必ずといってよいくらい茶室が置かれていた。茶道は当時この地では社交上も欠かせない存在であった[49]。

観音林倶楽部

[編集]甲南学園設立に尽力した阿部元太郎、田辺貞吉、野口孫市らは1912年(明治45年)に『観音林倶楽部』を設立した。クラブ・ハウスの建物の設計は野口孫市、発起人には野村元五郎、芝川栄助、静藤治郎らがおり、座談会、講演会のほか、囲碁、ビリヤード、謡曲、いけ花、散髪も行われたといわれる。会員には久原房之助や安宅弥吉、野村徳七らがおり、毎年正月には新年の名刺交換会も開かれており、御影・住吉地域のコミュニティーの中心であった。[50]。

水木栄太郎邸

[編集]

建築家の小川安一郎は、友人の木水栄太郎の依頼をうけて1924年、神戸市東灘区に別荘の設計を行っている。翌年竣工した住宅は、二階建てのコテージ風住宅で、勾配の強い瓦葺き切妻屋根を架けた外観には、英国のグラスゴーで活躍したマッキントッシュの代表的な住宅、ヒルハウス(1902年)の影響を強く滲ませ、コンパクトかつ巧妙に計画されたインテリアには、同じ窓は二つと用いない自由さと、要所に卓抜な空間デザインが組み入れられ、石とタイルによる暖炉、ステンドグラス、特注された家具、照明燈具、敷物、カーテンの類までがそれぞれに個性的でありながら調和を保ち、総じて美術工芸的な質と空間をもつ住宅作品であった。玉石を積み上げた門塀から伸びる曲線、特有の表情をもつモルタル塗壁、3角屋根が重なる立体的な構成などに新しい造形感覚を表しており、居間はナグリ仕上げの根太天井、大振で工芸的な家具、色鮮やかなボーダータイル張りのマントルピースなど自由で多彩な意匠が溢れていた。[51]。

旧乾邸

[編集]旧乾邸は、渡辺節による設計で1936年の竣工である。住吉の山手に位置する鉄筋コンクリート造と木造が併用された邸宅である。南側の立面は、上背のある建物にもかかわらず威圧感のないのびやかで明るい印象を与える。一方、北側のオーダーと緩やかなヴォールトによる回廊風の空間からは、濃密な様式主義の内部空間に導かれる。特に吹き抜けをもつ玄関ホールは、その空間構成に加えて、様式建築の名手渡辺の面目が躍如とした重厚な装飾空間である[52]。

高嶋平介邸

[編集]

高嶋邸は、灘五郷のひとつ魚崎郷で奈良漬けを商う高嶋平介商店の二代目、高嶋平介の自邸兼帳場として武庫郡御影町(現、神戸市東灘区)に1930年竣工した。設計は清水栄二で、商店敷地には木造平屋の製造番や店舗、木造洋館の郵便局などがあり、これらと併存して鉄筋コンクリート造二階建てのこの住宅が建設された。

この住宅の外観で最も目を惹くのは、建物より南西隅の塔である。その頂部は、パラボラ・アーチによる大、中、小三つ(或いは四つ)のトンネル・ヴォールトが組み合わせられている。その組み合わせ方は、並列であったり、大きさが極端に異なったり、平側に開口が設けられていたりと、ヴォールトの一般的な構成原理から外れており、それが不可思議な印象を与える。この塔の内部は中央に小さな吹き抜けをもつ階段室で、外形が内部空間に規定されているようにも思えない。このように建物の隅部に特徴ある造形を施す手法は、清水による西尻池村公会堂や御影公会堂に共通で、とくに複数階にわたる三角断面図の連続窓は、いずれにも登場する。

一方、こうした造形感覚は、日本における表現主義の影響をうかがわせる分離派建築会の初期作品や1920年代前半の逓信省営繕課による局舎のいくつかと類似のものである。事実、清水は分離派建築会メンバーと同世代であり、神戸にはそうした局舎のひとつである兵庫電話局もあり、表現主義的造形に共鳴する空気のなかにまた生きていたということになる。神戸市営繕課時代の清水は、この造形感覚で比較的大規模な建築をまとめてきたのである。しかし、高嶋邸では、そうした感覚がこじんまりとした親密な空間を生み出す方向で生かされている[53]。

御影公会堂

[編集]

御影公会堂は、千人収容のホールに、貸し室、食堂、浴場、娯楽室、屋上露台などを備えた武庫郡御影町立の施設である。建設費の八割以上が、同町の酒造家の七代目嘉納治兵衛の寄付による。その意匠は竣工時の記録によれば「近世式」とされるが、一言では形容しがたい。前面の窓を覆う大きなガラス面、船楼の意匠を思わせる丸窓、表現主義的なパラボラ・アーチや出窓。水平線を強調する軒。エントランスを象徴する簡略化されたゴシック風装飾。要するに20世紀初頭の西欧の流行様式が、独自の構成感覚で組み合わせられている。その要素ごとの造形といい組み合わせ方といい、そこには一種の稚拙さがあるが、この建築家の作品が共通してたたえている親しみやすさは、まさにそこに由来しているように思われる。

設計者の清水は、昭和初期に神戸市土木課初の東京帝大出の技師として、多くの特徴ある小学校を設計した建築家である。1933年、清水は住宅の設計について、つぎのように書いている。

阪神間の山手が如何に住宅様式の展覧会を実現しても日本が世界の楽土である事を揚言出来ない。それよりも都市の近郊に存する芝居の書割か、ペンキ屋の看板然たる存在こそ我等建築家全部が責を負ふべき国辱ではなからうか—『建築と社会』昭和十三年四月号

つまり、美しい邸宅ではなく、書割か看板のような存在にこそ建築家は取り組むべきだというのである。そして「民衆愛に生きる若き建築家の多数出現を期待したい」とつけ加える。

清水によれば書割か看板のような存在とは「中産階級以下」の住宅のことであるが、この中産階級以下が家をもとうとする際の注意として、火災保険、修繕費、女中の給料などの支出を考慮せよと述べている。どうやら清水のいう「中産階級以下」とは、いまの私たちが思うところの中流に近いようだ。この一文を書いた頃の清水は「中産階級以下によき住宅を提供」するための「小住宅月賦提供の小会社」の経営をはじめている。すでに1926年、彼は神戸市役所を辞め事務所を自営していた。1929年には魚崎小学校を、1933年には御影公会堂を設計している。しかし、1930年以前の活動の華々しさに比べてそれ以降の活動の停滞感は否めない。この中流住宅をめぐる清水の計画がどれほどの成果を上げたかははっきりしない。このようにみてくるなら、代表作といわれる御影公会堂は、むしろ彼の作品の最後の華であった[54][55]。

神戸市中央区

[編集]池長孟邸『紅塵荘』

[編集]

紅塵荘は、南蛮美術品の蒐集家で知られた池長孟の自邸であり蒐集品を飾るサロンとして、建築家小川安一郎により1927年に建てられた。野崎通に位置する敷地は六甲山の麓へとつづく段丘状の傾斜地にあり、鉄筋コンクリー ト造三階建て、延210坪余りの建物は城郭の如く讐えていた。その力感に満ちた構えは玄関に達するために築かれた石積みの屈曲する階段によって劇的な効果をあげている。

玄関ポーチの前に立つと複雑に立ち上がる壁飾り窓、木の化粧梁、鈍く光るタイル壁などスパニッシュの様々な装飾的モチーフとディテールが用いられた。実際この住宅は装飾性の豊溢する装置 によって特色づけられるもので、室内では一階がインド風、二階ホールは中国風、食堂は英国風、居間はアラビア風を思わせるインテリアが凝らされていた。その意匠は必ずしも様式的な規範に準じたものではなく、設計者の創意に満ちた表現と不可解な演出性が凝らされている。

この空間に南蛮美術の数々、古陶磁器、仏像さらに欧州の様式家具が配され、往時においては友人知人を迎えて集い、会食の後には三階のボウルルームにてダンスパーティーに興じる日々がつづいたという。紅麈荘は美術品の蒐集に生涯をかけた施主の夢の館として着想されたもので、住宅作品としては異色のものであるが、設計者小川の様式意匠の表現力、奔放なまでの独創性を垣間見させる建築であった[56]。

芦屋

[編集]六麓荘経営地の住宅

[編集]六麓荘経営地は現在の芦屋市の山麓海抜100 - 200メートルの高地に設けられた住宅地で、1929年頃大阪の富商、内藤為三郎が同じ大阪人の森本喜太郎と共同で、現在地に197区画、数万坪にのぼる宅地造成を行ったものである。

大都市近郊の海抜100メートルをこえる高地の住宅地が昭和初期の段階で進行したことは、まさに先進的な試みであった。当地には住友にいた建築家、小川安一郎の設計になる平野邸洋館、野田六郎邸などが建てられた[57]。

船戸町・松之内町

[編集]芦屋駅山側に位置する現在の船戸町、松ノ内町は大正末頃から分譲が始められ、品格のある整然とした町並みが形成された。これらの地所の購入者には、会社の重役クラス、地主、酒造会社、大阪の資産家などが含まれていて、和風、洋風の都市住宅が建ち並ぶ、いわゆる私鉄の経営地とは若干趣を異にする住宅地景観をみせていた[58]。

ヨドコウ迎賓館

[編集]

芦屋川左岸の丘上に、屹立する壁のような建築のヨドコウ迎賓館があり、この地のランドマークのように知られている。米国人建築家フランク・ロイド・ライトの設計による。本邸の設計は1918年頃、帝国ホテル建築のため来日していたライトが灘の酒造家、山邑太左衛門の以来をうけておこなわれた。しかしすぐに着工されることはなく、帝国ホテルの部分的完成によるライトの帰国後、彼に師事していた建築家、遠藤新と南信が実施設計をまとめ1924年に完成したものである。

尾根状の地形に沿って南北に長く計画され、1階玄関から4階食堂まで、段丘を昇るような間取りの住宅で、大谷石の粗面を生かした装飾的なブロックを積み上げたような壁柱と、大小の窓を巧妙に配したコンクリートの壁、長くシャープな軒が外観を特色づけている。1階ピロティー上部の応接室や4階食堂は、コーナーの低い天井から中央部の高い天井へとつづく上昇感や、荒い大谷石の肌と柔らかな白い塗壁の対比が生むライトの空間デザインの特色をよく物語っているところである。一方、3階和室部の意匠も特色あるところだが、建築主の依頼にそって遠藤らが手を加えた部分のように考えられている。つまり当初のライトによる設計原案が判然とはしていないのである。しかしながら帝国ホテルの意匠と類似した部分も多く、また自然の地形をみごとにとらえたライトの建築として著名なものである[59]。

滴翠美術館

[編集]

芦屋川に沿う山芦屋町の高台に1933年に竣工した山口吉郎兵衛邸、今の滴翠美術館がある。設計者は安井武雄で、中央に三階の塔屋をもつ鉄筋コンクリート造の相当規模の住宅であり、東より遠望すると交錯する瓦葺き寄棟屋根の下に白いコンクリートの壁面がリズミカルに浮き立ち、広いポーチやバルコニーが穏やかな律動感を与えている。近づくと白い壁の一部には黒い海鼠壁の張り瓦やこば積み瓦など和風表現が目に入る建物である。

山口吉郎兵衛は当時、山口銀行を有した著名な実業家であり、かつ茶の湯古美術界で知られた名流人であった。そのためこの邸宅はおもに社交の場として計画されたもので、一階には洋間の客室、食堂。二階には畳の大広間。地階には茶室と陳列室などが設けられ、加えて日常的居住部を収めた木造和館を有していた。すなわち建築主の要望と趣味に応える高い水準の和の空間を組み入れつつ、モダンな造形へと展開させた近代邸宅なのであった[60]。

西宮

[編集]芝川又右衛門別荘

[編集]

芝川家は幕末より大阪船場伏見町にあった有数の商家で、明治中期の又右衛門(百々翁)の時代には自邸の一角に洋館を建てるなど近代的事業家へと脱皮をはかっていた。その頃にはいまだに田圃の広がる寒村であった甲東村(現、西宮市甲東園)一帯の土地を取得し、1896年には、甲東園と称する果樹園を拓いていた。その園内の一角に1912年、武田五一の設計による和洋折衷の異色の別荘が建てられた。

傾斜地に荒い野石積みとレンガのアーチを架けた基壇上に建つ木造二階建ての住宅で、勾配の強い日本瓦葺き屋根と、1階まわりに広く張り出した軽快なベランダが印象的であり、その特色は武田の説明によると「茶道建築の精神を椅子式生活に応用された点がその重大な特徴であり、セセッション風に日本風が加味されてなれるもの……洋室内の家具も亦同時に新手法を施され、曲げ木を盛んに利用した独特の意匠が施された」建築であった。武田がここで述べている「セセッション風」「新手法」は、意匠よりみると、英国のマッキントッシュを思わせるアール・ヌーヴォー式のものであり、加えて和風の網代天井や繊細な木肌を生かした和の感覚も備えている。つまり近代的洋風のなかに数寄屋造りの手法が応用された別荘建築であった[61]。

関西学院の建築

[編集]

1927年に計画され1929年3月に竣工した関西学院キャンパスは七万坪あまりの校地に大学、高等部、中学部を配したもので、その規模と整然と計画された環境はわが国有数のもので、ヴォーリズの建築を代表するものである。西に甲山を望む主要部は南北350メートル、東西450メートルのゾーンに十数棟の校舎と住宅地区が設けられている。その特色の第一は、中央に長円形の芝生が設けられ、正門より望むと両側に総務館と宗教館が対峙し、はるか前方の正面に図書館がシンボリックに配置され、芝生に沿って馬蹄形に校舎が囲んでいる。つまり甲山を望む軸線の設定と劇的な計画性である。そしてスパニッシュ・ミッション・スタイルといわれた建築様式で統一されていることも大きな特色である。

この様式の源は、アメリカのカリフォルニアで20世紀初頭にこの地域の伝統を表すものとして復興した、スパニッシュ・コロニアル・スタイルとミッション・スタイルにある。カリフォルニアは1850年に統合されるまで長くスペインの支配下にあり、スパニッシュはカリフォルニアの地域的な建築様式として根付いたもので、赤瓦と白いスタッコ壁、そして玄関まわりなどの要所に際立ったレリーフ装飾を付し、装飾タイルやロートアイアンの手摺飾りなどを備えるものである。一方ミッション・スタイルは19世紀初期スペインのフランシスコ派の宣教師によるカリフォルニア伝道によって生まれた教会建築様式が基になるもので、半円アーチ、曲線状の妻飾りが特色であるが、装飾要素は少なく正面は概ね対称形の穏やかな表現を有するものである。

ヴォーリズのいうスパニッシュ・ミッション・スタイルとは、このミッションスタイルを基にしてスパニッシュの装飾を種々活用したものである。こうした建築的特色に加えて、キャンパスには三つの溜め池が取り込まれ、植樹された多くの木々と芝が里のような緑の環境を整えていった。つまり、教学の杜のごとく自然に融和した解放性が第三の特色だったといえる[62]。

夙川香櫨園経営地の住宅

[編集]

建築家、安井武雄は、1921年帰国し片岡安の事務所に迎えられるが、同13年独立して関西を中心に設計活動を開始した。その安井武雄の自邸が1931年西宮市雲井町(香櫨園)に建てられる。本邸宅は機能主義的モダニズムデザインを試みており、水平垂直からなる抽象形態をもち、室内にはパイプ椅子が導入された白い住宅であった。これは当時としては数少ないモダニズムの建物であった。

京都の建築家、池田総一郎の設計した殿山町の前田邸(1933年)もインターナショナル・スタイルであった。住友の建築家だった笹川慎一の設計した宮崎弥七郎邸(1926年)、大林組住宅部の泉勤一邸(1934年)があり、さらに外国人用の住宅にヴォーリズの作品がみられる。いずれにしてもこの経営地は大正から昭和戦前期において、阪神間が最も充実していた時代に形成された民間土地会社の手になる住宅地であった[63]。

アメリカン・ボード・ミッション住宅とナショナル・シティ銀行の住宅

[編集]西宮市雲井町、殿山町の一帯(香櫨園)は、大正後半期より拓かれた環境のよい住宅地であり、大正末より昭和初期にかけて十棟近いヴォーリズの建築が建てられ、当時、赤松林の残る新しい住宅地に明るいアメリカ風のエステートが所々に生まれていた。

その早い例が1922年に設けられたアメリカン・ボード・ミッションの住宅で、雲井町八の高台に三棟の宣教師館が建った。二棟は切妻の腰折屋根、一棟は寄棟の腰折屋根でドーマー窓がのぞくコロニアル・スタイル、赤レンガの煙突が高く屋根から立ち上がっていた。それぞれ小住宅の類の西洋館で、宣教師館らしく明るく簡素な意匠の住宅だった。赤レンガのポーチや暖炉を囲む居室にはヴォーリズ初期の特色を備えたものだった。

ここに居住したのはH・W・ハケット、F・ケリー、M・A・ケリー、S・F・モランらの教育宣教師で、ここから神戸女学院、頌栄保育学院、梅花学園に通い、さらに京都の同志社にも足を伸ばしていたと思われる。つまりこの住宅群はアメリカン・ボード・ミッションの阪神間におけるステーションだったのである。

つづいて1929年、殿山町六の周辺にナショナル・シティ銀行大阪支店の住宅群が建てられた。テニスコートを中心に配置された支店長住宅、副支店長住宅、経理課住宅、単身者用住宅の四棟で赤瓦と白壁のスパニッシュ・スタイルの典型的なヴォーリズの住宅作品であった。

玄関ポーチを中心におく正面外観は関西学院のスパニッシュ・ミッション式に通じるものだが、こちらは寄棟屋根で軒の出を割合深くして居住性が重視され、加えて鉄筋コンクリート造の地階の設備も備えていた。実際この竣工の時には、わが国の住宅近代化のモデルとして地元の新聞(神戸新聞5月14日)に報じられ、見学者は均整のとれた形と居住性の良さ、キッチンや収納設備の充実ぶりに感心させられたという[64]。

当時建設された主な施設・建築物等

[編集]この節に雑多な内容が羅列されています。 |

公園・庭園

[編集]大阪府

[編集]- 大阪市北区

- 中之島公園 - 1891年(明治24年)

- 大阪市天王寺区

- 堺市

- 浜寺公園 - 1873年(明治6年)

- 岸和田市

- 五風荘 - 1939年(昭和14年)

- 吹田市

- 千里山遊園 - 1921年(大正10年)

兵庫県

[編集]- 西宮市

- 夙川河川敷緑地- 1937年(昭和12年)

- 神戸市中央区

- 旧外国人居留遊園(現・東遊園地→東遊園地 KOBE EAST PARK)-1868年(明治元年)

- 旧小寺泰次郎邸『蘇鉄園』(元・相楽園) - 1911年(明治44年)

- 旧小寺家厩舎 - 1910年(明治43年)

- 再度公園 - 1937年(昭和12年)

- 神戸市須磨区

-

天王寺公園

-

中之島公園

-

千里山第一噴水

-

夙川河川敷緑地

-

東遊園地

-

武庫離宮

(現・須磨離宮公園) -

再度公園

-

相楽園

-

旧小寺家厩舎(相楽園内、国の重要文化財)

旧邸・私邸

[編集]大阪府

[編集]- 大阪市中央区

- 旧三ツ山家住宅旧主屋(三ツ山・石井歯科) - 設計:立島幸助、1926年(大正15年)

- 旧木子七郎邸 - 大正期

- 旧野田家住宅(現・青山ビル)大正期

- 旧岸本瓦町邸 - 設計:笹川慎一、1931年(昭和6年)

- 大阪市西区

- 木村邸 - 1919年(大正8年)

- 旧児玉竹次郎邸(現・江戸堀コダマビル) - 設計:岡本工務店(山中茂一)、1935年(昭和10年)

- 大阪市住吉区

- 旧プレスビテリアン宣教師館(帝塚山) - 設計:ヴォーリズ建築事務所、1922年(大正11年)

- 高谷家住宅(帝塚山) - 1924年(大正13年)頃

- 市川家住宅(帝塚山スタジオ)

- 堺市

- 坂之上家住宅洋館 - 1921年(大正10年)

- 旧是枝近有邸邸 - 設計:是枝近有・村田元蔵、1931年(昭和6年)

- 近江岸家住宅 - 設計:ヴォーリズ建築事務所・岡本工務店、1935年(昭和10年)

- 貝塚市

- 谷口房蔵吉見別邸(現・田尻町歴史館)住宅 - 1922年(大正11年)

- 吹田市

- 旧仙洞御料庄屋西尾家住宅(現・吹田文化創造交流館) - 1893年(明治26年)

- 岡田家住宅(千里山) - 1938年(昭和13年)

- 旧辰巳経世邸(千里山)

- 豊中市

- 笹川慎一自邸 - 設計:笹川慎一、1932年(昭和7年)

- 小川安一郎自邸 - 設計:小川安一郎、昭和期

- 池田市

- 旧小林一三邸『雅俗山荘』(阪急東宝グループ(現・阪急阪神東宝グループ)創業者、小林一三の邸宅、現・小林一三記念館) - 設計:小林利助、1937年(昭和12年)

兵庫県

[編集]- 川西市

- 宝塚市

- 旧徳田邸(雲雀丘、現・正司家住宅)1918年(大正7年)

- 河野家住宅 - (1922年)大正11年

- 旧諏訪塋一邸(雲雀丘、現・高碕記念館) - 設計:ウィリアム・メレル・ヴォーリズ、1923年(大正12年)

- 日下家住宅 - 1927年(昭和2年)

- 高添家住宅 - 1930年(昭和5年)

- 栗原家住宅 - 1931年(昭和6年)

- 旧松本邸(桜ガ丘、現・桜ガ丘資料室) - 設計:川崎忍、1937年(昭和12年)

- 旧八馬駒雄邸『寳梅園』 - 昭和期

- 三田市

- 尼崎市

- 田中家住宅 - 1887年(明治20年)

- 旧上村盛治邸 - 1929年(昭和4年)

- 田近家住宅

- 森松家住宅

- 芦田家住宅

- 坂野家住宅

- 西宮市

- 旧辰馬喜十郎住宅 - 設計:不詳(山下某)、1888年(明治21年)

- 旧芝川邸(芝川又右衛門の邸宅、西宮市上甲東園2丁目から明治村に移築) - 設計:武田五一、1911年(明治44年)

- 宣教師館(雲井町) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1922(大正11年)

- グリンネル邸(雲井町) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1924年(大正13年)

- 旧新田邸(新田長次郎の孫、新田利国の邸宅、現・松山大学温山記念会館) - 設計:木子七郎、1928年(昭和3年)

- 村上邸(仁川) - 設計:古塚正治、1929年(昭和4年)

- 旧阿部邸(大阪船場の阿部市商店、阿部市太郎の邸宅、夙川) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1929年(昭和4年)

- 旧ナショナルシティバンク社宅群(殿山町) - 設計:W.M.ヴォーリズ

- 大阪支店長住宅 - 1931年(昭和6年)

- 大阪副支店長住宅

- 経理課住宅

- 単身者住宅

- 安井武雄邸(雲井町) - 設計:安井武雄、1931年(昭和6年)

- 旧三井銀行『三泉寮』 - 1936年(昭和11年)

- 旧松下邸『光雲荘』『名次庵』(松下幸之助の邸宅、光雲荘は枚方市パナソニック研修施設に移築) - 1937年(昭和12年)

- 間島邸 - 設計:岡田孝男、1937年(昭和12年)

- 旧山本清家住宅・旧近藤寿一朗邸(現・山本清記念財団会館) - 設計:岡田孝男、1938年(昭和13年)

- 一楽荘(田村駒太郎・二代目田村駒治郎の邸宅、西宮市甲子園) - 1937年(昭和14年)

- 芦屋市

- 田中岩吉邸(平田町) - 設立:松井貴太郎、1923年(大正12年)

- 旧山邑邸(現・ヨドコウ迎賓館) - 設計:フランク・ロイド・ライト、1924年(大正13年)

- 旧八馬邸(八馬財閥当主・八馬兼介の邸宅) - 設計:古塚正治、1926年(大正15年)

- 松井貴太郎自邸(西芦屋町)、設立:松井貴太郎、大正期

- 旧安部邸(現・サンアール不動産芦屋寮) - 設計:松井貴太郎、大正期

- 小出楢重アトリエ(画家、小出楢重のアトリエ) - 設計:笹川慎一、1927年(昭和2年)

- 旧中山家住宅『明花荘』 - 設計:武田五一・大林組、1930年(昭和5年)

- 平井邸 - 設計:渡辺節、1930年(昭和5年)

- 旧山口邸(山口財閥当主、山口吉郎兵衛の邸宅、現・滴翠美術館) - 設計:安井武雄、1932年(昭和7年)

- 中山悦治邸(中山製鋼所設立者、中山悦治の邸宅、山芦屋) - 設計:村野藤吾、1934年(昭和9年)

- 星野直太郎邸 - 設計:岡田孝男、1934年(昭和9年)

- 旧藤井邸『松風山荘』(現・芦屋市山手町、東芦屋町) - 設計:小川安一郎、1937年(昭和12年)

- 山本発次郎邸(山発商店主、山本発次郎の邸宅、東山手) - 設計:竹腰健造

- 旧富田砕花・谷崎潤一郎邸(現・富田砕花旧居・芦屋市谷崎潤一郎記念館)

- 神戸市東灘区

- 旧ヴィクトル・ヘルマン邸(現・ヘルマンハイツ) - 設計:ゲオルグ・デ・ラランデ、1908年(明治41年)

- 旧久原邸(久原財閥当主、久原房之助の邸宅、JR神戸線付近 - 山手幹線の住吉川東岸、現・オーキッドコート) - 1908年(明治41年)

- 旧田辺邸(住友銀行初代支配人、田辺貞吉の邸宅→住友家住吉本邸の洋館) - 設計:野口孫市、1908年(明治41年)

- 旧弘世助三郎邸『蘇州園』 - 1908年(明治41年)

- 二楽荘(西本願寺・浄土真宗本願寺派二十二世門主、大谷光瑞伯爵の邸宅) - 設計:鵜飼長三郎、1909年(明治42年)

- 旧村山家住宅(朝日新聞社創業者、村山龍平の邸宅、現・香雪美術館) - 設計:藤井厚二、1909年(明治42年)

- 旧岩井邸(岩井財閥当主・岩井勝次郎の邸宅) - 1916年(大正5年)

- 松岡道治邸(住吉) - 設計:宗兵蔵、1921年(大正10年)

- 旧伊藤邸(実業家、伊藤長蔵の邸宅[注釈 9]) - 1922年(大正11年)

- 旧野村家住吉本邸(野村財閥当主・野村徳七の邸宅) - 設計:竹中工務店、1923年(大正12年)

- 旧平生邸(川崎造船所社長、国務大臣平生釟三郎の邸宅、現・甲南大学平生記念セミナーハウスの地) - 設計:石本喜久治、1924年(大正13年)

- 旧鍵野家住宅(鈴木商店社員、鍵野常治の邸宅) - 1924年(大正13年)

- 木水栄太郎邸(十合百貨店社長、木水栄太郎の邸宅) - 設計:小川安一郎、1924年(大正13年)

- 旧住友家住吉本邸(住友財閥当主、第15代吉左衛門・住友友純男爵の邸宅) - 1925年(大正14年)

- 小倉捨次郎邸(実業家、小倉捨次郎の邸宅、御影) - 設計:笹川慎一、1925年(大正14年)

- 古澤家住宅 - 設計:ラディンスキー、1925年(大正14年)

- 阿部藤造邸(東洋紡関連会社社長、阿部藤造の邸宅、岡本) - 設計:笹川慎一、1927年(昭和2年)

- 旧小寺敬一邸(小寺敬一の邸宅、現・神戸市住吉山手4丁目9) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1929年(昭和4年)

- 谷崎潤一郎旧居『倚松庵』 - 1929年(昭和4年)

- 冨永家住宅 - 設計:ベイリー、1920年代

- 市川邸洋館 - 設計:渡辺節、1930年(昭和5年)

- 旧高嶋平介邸(現・甲南漬資料館) - 設計:清水栄二、1930年(昭和5年)

- 旧住友分家邸(住友義輝の邸宅、現・住吉中学校) - 設計:住友合資工作部、1932年(昭和7年)

- 旧野村分家邸(野村元五郎の邸宅、住吉村観音林) - 設計:安井武雄、1932年(昭和7年)

- 旧大林邸(大林組社長大林義雄の邸宅、御影上ノ山。現・大林組迎賓館) - 設計:安井武雄・大林組、1932年(昭和7年)

- 旧武田邸『銜艸居』(武田長兵衛の邸宅、現・武田薬品工業武田資料館) - 1932年(昭和7年)

- 旧和田邸(和田久左衛門の邸宅、住吉村小坂山) - 設計:長谷部鋭吉、1932年(昭和7年)

- 旧嘉納治兵衛邸(白鶴酒造、嘉納財閥、嘉納治兵衛の邸宅、現・白鶴美術館) - 設計:鷲尾九郎、1934年(昭和9年)

- 旧小寺源吾別邸(現・太田酒造貴賓館) - 設計:W.M.ヴォーリズ(※推定)、1935年(昭和10年 ※推定)

- 旧乾邸(四代目乾新兵衛の邸宅) - 設計:渡辺節、1936年(昭和11年)

- 旧小寺敬三邸(神戸市住吉山手4丁目9) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1938年(昭和13年)

- 旧広海邸(広海二三郎の邸宅、住吉村川向) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1939年(昭和14年)

- 旧辰馬邸(辰馬財閥当主・辰馬吉左衛門の邸宅)

- 旧伊藤邸(伊藤忠財閥当主、二代伊藤忠兵衛の邸宅)

- 旧阿部邸(阿部房次郎の邸宅)

- 旧鈴木邸(鈴木馬左也の邸宅)

- 旧兼松邸(兼松房治郎の邸宅)

- 旧田代邸(田代重右衛門の邸宅)

- 旧山下邸『熊内御殿』(山下亀三郎の邸宅・後に神戸観光ホテル、現・神戸市中央区熊内町8丁目)

- 旧川崎邸(神戸川崎財閥川崎正蔵男爵邸)

- ベーカー邸 - 1920年代

- 神戸市灘区

- 旧勝田邸(勝田銀次郎の邸宅、現・天理教兵庫教務支庁) - 1922年(大正11年)

- 旧小寺家山荘・小寺敬一山荘(現・六甲山荘)- 設計:W.M.ヴォーリズ、1934年(昭和9年)

- 旧大谷茂邸(現・神戸大学ロイ・スミス館) - 設計:清水栄二、1935年(昭和10年)

- 旧赤尾邸(花莚貿易商・赤尾善治郎の邸宅、神戸市灘区原田通3丁目3、私邸非公開) -設計:玉川儀久 、1936年(昭和11年)

- 神戸市中央区

- 旧ハンター住宅 - 設計:アレクサンダー・ネルソン・ハンセル (※推定)、1889年(明治22年)

- 旧ハッサム住宅(J.K.ハッサムの邸宅) - 設計:A.N.ハンセル、1902年(明治35年)

- 旧シャープ住宅(小林家住宅、ハンター・シャープ→神戸電鉄社長、小林秀雄の邸宅、現・萌黄の館) - 設計:A.N.ハンセル、1903年(明治36年)

- 旧トーマス邸(現・神戸市風見鶏の館) - 設計:ゲオルク・デ・ラランデ、1904年(明治37年)

- 旧ハリヤー邸(現・うろこの家) - 1905年(明治38年)頃

- 旧ヘイガー邸(現・みなと異人館) - 1906年(明治39年)

- 旧M.J.シェー邸(現・北野物語館) - 1907年(明治40年)

- 旧湯浅邸(湯浅竹之助の邸宅、現・神戸市中央区山本通5丁目3) - 1916年(大正5年)

- 旧池長邸『紅塵荘』(南蛮美術収集家、池長孟の邸宅) - 設計:小川安一郎、1928年(昭和3年)

- 旧ナショナル・シティ銀行神戸支店住宅 - 設計:W.M.ヴォーリズ、1930年(昭和5年)

- 旧ハムウェイ邸(現・アメリカンハウス) - 昭和初期

- 旧松方邸(松方幸次郎の邸宅、現・神戸市中央区山本通4丁目19-8 - 15)

- 神戸市須磨区

- 旧内田邸(内田信也→小曽根財閥当主・小曽根喜一郎の邸宅、洋館と須磨御殿。現・須磨区桜木町3丁目2)-1917年(大正6年)

- 旧岡崎邸(岡崎財閥当主、岡崎忠雄の邸宅、現・須磨離宮公園の植物園) - 1918年(大正7年)

- 旧西尾家住宅(西尾類蔵の邸宅、現・神戸迎賓館) - 1919年(大正8年)

- 旧鈴木邸(鈴木商店、鈴木よねの邸宅、現・須磨区若木町2丁目) - 1919年(大正8年)

- 亀高五市邸 - 設計:南信、1929年(昭和4年)

- 旧室谷家住宅(室谷藤七の邸宅、現・離宮前町2丁目9) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1934年(昭和9年)

- 沢田邸 - 設計:武田五一、1934年(昭和9年)

- 旧デラカンプ邸(デラカンプ商会のチャレス・ランゲ・デラカンプの邸宅、現・海浜公園テニスコート)

- 旧住友家須磨別邸(住友財閥当主、第15代吉左衛門・男爵住友友純[春翠]の別邸、市に寄贈、現・須磨海浜公園内に址)

- 旧大谷光瑞・西本願寺月見山別邸(現・須磨離宮公園)

旧川崎家別邸(川崎正蔵の別邸、現・須磨区奥山畑町2)

- 神戸市東須磨区

- 旧村野邸(村野山人の邸宅)

- 神戸市垂水区

- 旧有栖川宮熾仁親王別邸(現・舞子ビラ) - 1894年(明治27年)

- 旧呉錦堂別邸『松海別荘』 - 1890年代

- 『移情閣』(現・孫文記念館、通称六角堂) - 設計:横山栄吉、1915年(大正4年)

- 旧武藤家別邸洋館(武藤山治の邸宅→旧鐘紡舞子倶楽部) - 設計:大熊喜邦、1907年(明治40年)

- 旧牛場邸(牛場卓蔵の邸宅、現・三菱電機塩屋寮) - 設計:設楽貞雄、1907年(明治40年)

- 旧グッゲンハイム邸 - 設計:A.N.ハンセル(※推定)、1912年(大正元年)

- 旧四本邸(四本萬二の邸宅→三菱電機神戸製作所病棟→垂水警察署、お菓子の里丹波に移築、現・垂水区宮本町) - 設計:宗兵蔵、1917年(大正6年)

- 旧日下部久太郎別邸(舞子ホテル) - 1919年(大正8年)

- 旧後藤邸(武田常次郎、最後は兵庫日野自動車創業者後藤末二の邸宅) - 設計:設楽貞雄、1920年代

- 旧ジョネス邸(塩屋・国道2号線沿い浜側) - 1919年(大正8年)

- 旧箙(エビラ)邸(ジョーイ・エイブラハム、帰化後は箙(えびら)譲衛の邸宅→塩屋異人館倶楽部、塩屋・国道2号線沿い浜側) - 1927年(昭和2年)頃

- 旧ジェームス邸(アーネスト・ウイリアムス・ジェームス→三洋電機創業者 井植歳男の邸宅) - 設計:早良俊夫、1934年(昭和9年)

- 岸本家別邸(泉吉株式会社所有)

- 旧牛尾邸(牛尾健治の邸宅、現・苔谷公園付近)

-

二楽荘

-

雅俗山荘

-

旧平賀邸

-

白鶴美術館

-

旧辰馬喜十郎邸

-

旧新田邸(松山大温山記念会館)

-

富田砕花旧居

-

六甲山荘(旧小寺家山荘)

-

旧ハンター住宅

-

旧トーマス邸(現・神戸市風見鶏の館)

-

旧シャープ住宅(現・萌黄の館)

-

旧ハリヤー邸(現・うろこの家)

-

旧アボイ邸(現・イタリア館・プラトン装飾美術館)

-

旧ドレウェル邸(現・ラインの館)

-

旧ジェームス邸望淡閣

-

旧武藤家別邸洋館

-

孫文記念館(旧・松海別荘)

住宅地

[編集]大阪府

[編集]- 大阪市西区

- 旧川口居留地 - 1868年(明治元年)

- 池田市

- 池田室町住宅地 - 箕面有馬電気軌道、1910年(明治43年)

- 満寿美住宅地 - 1918年(大正7年)

- 石橋経営地 - 1925年(大正14年)

- 石橋荘園 - 1926年(大正15年)

- 石橋住宅地 - 1934年(昭和9年)

- 吹田市

- 千里山住宅地 - 大阪住宅経営株式会社、1920年(大正9年)

- 吹田町住宅地 - 1933年(昭和8年)

- 豊中市

- 岡町住宅地 - 1915年(大正4年)

- 新屋敷住宅地 - 岡町住宅会社、1920年(大正9年)

- 新豊中住宅地 - 1920年(大正9年)

- 豊中 - 1926年(大正15年)

- 新屋敷住宅地 - 1928年(昭和3年)

- 千里園 - 1929年(昭和4年)

- 清風荘 - 1930年(昭和5年)

- 曽根 - 1931年(昭和6年)

- 永楽荘 - 1932年(昭和7年)

- 豊中第二住宅地 - 1933年(昭和8年)

- 東豊中住宅地 - 1933年(昭和8年)

- 松頼園 - 1934年(昭和9年)

- 蛍池 - 1934年(昭和9年)

- 箕面市

- 桜井住宅地 - 箕面有馬電気軌道、1911年(明治44年)

- 池田くれはの里 - 箕面有馬電気軌道、1911年(明治44年)

- 服部住宅地 - 箕面有馬電気軌道、1911年(明治44年)

- 豊中第一住宅地 - 箕面有馬電気軌道、1914年(大正3年)

- 箕面住宅地 - 1915年(大正4年)

- 桜ケ丘住宅地 - 田村地所部、1919年(大正8年)

- 桜ケ丘住宅改造博覧会 - 1922年(大正11年)

- 牧落百楽荘/新櫻井住宅地 - 関西土地株式会社、1924年(大正13年)

- 東箕面田園住宅地 - 小谷工務店株式会社、1929年(昭和4年)

- 桜井南天荘 - 清光社、1934年(昭和9年)頃

- 西京極桜ケ丘住宅地 - 1935-36年(昭和10-11年)

- 箕面住宅地 - 1937年(昭和12年)

兵庫県

[編集]- 川西市

- 多田 - 能勢電鉄、1931年(昭和6年)

- 山下豊国村 - 1934年(昭和9年)

- 鶴之荘住宅地 - 1914年(大正3年)

- 宝塚市

- 鶴之荘 - 1914年(大正3年)

- 雲雀丘住宅地 - 1917年(大正6年)

- 仁川住宅地清風荘 - 1924年(大正13年)

- 宝来園 - 1924年(大正13年)

- 花屋敷住宅地 - 1927年(昭和2年)

- 精常園 - 1928年(昭和3年)

- 中州荘園 - 1929年(昭和4年)

- 宝塚高台 - 1931年(昭和6年)

- 御殿山 - 1931年(昭和6年)

- 清荒神 - 1934年(昭和9年)

- 仁川 - 1934年(昭和9年)

- 仁川高台 - 1935年(昭和10年)

- 雲雀ヶ丘 - 1935-36年(昭和10-11年)

- 仁川池の端 - 1937年(昭和12年)

- 仁川駅前宅地 - 1939年(昭和14年)

- 緑ヶ丘 - 1939年(昭和14年)

- 仁川山手 - 1940年(昭和15年)

- 門戸厄神駅前 - 1944年(昭和19年)

- 伊丹市

- 稲野住宅地 - 1925年(大正14年)

- 緑ヶ丘住宅地 - 1931年(昭和6年)

- 石橋温室村 - 1932年(昭和7年)

- 伊丹高台 - 1932年(昭和7年)

- 養鶏村住宅地 - 1933-34年(昭和8-9年)

- 伊丹温室住宅地 - 1934年(昭和9年)

- 新伊丹住宅地 - 1935年(昭和10年)

- 伊丹高台 - 1936年(昭和11年)

- 尼崎市

- 西宮市

- 西宮貸家経営 - 1909年(明治42年)

- 文化住宅経営 - 1910年(明治43年)

- 御影山手 - 1910年(明治43年)

- 仁川百合野荘 - 1930年(昭和5年)

- 西宮南郷山住宅地 - 1933年(昭和8年)

- 西宮北口 - 1934年(昭和9年)

- 西宮七園

- 芦屋市

- 六麓荘(現・芦屋市六麓荘町) - 1928年(昭和3年)

- 芦屋文化村 - 大正期

- 三宜壮

- 神戸市東灘区

- 住吉・御影山手地域

- 住吉川経営地

- 岡本住宅地

- 深江文化村 - 大正期

- 神戸市中央区

- 神戸市垂水区

- ジェームス山 - 昭和期

公共施設・学校

[編集]大阪府

[編集]- 大阪市中央区

- 大阪市立愛珠幼稚園 - 1901年(明治34年)

- 大阪府庁舎本館 - 設計:大阪府営繕課、1926年(大正15年)

- 大阪市立精華小学校(現・エディオンなんば本店) - 設計:増田清、1929年(昭和4年)

- 旧帝国陸軍第四師団司令部庁舎 - 設計:第四師団経理部、1931年(昭和6年)

- 旧帝国陸軍大阪砲兵工廠化学分析所 - 設計:砲兵工廠建築課、1919年(大正8年)

- 大阪市消防局中央消防署今橋出張所(現・今橋ビルヂング) - 1925年(大正14年)

- 大阪市大手前配水場・高地区ポンプ場 - 1931年(昭和6年)

- 大阪市北区

- 大阪府立中之島図書館 - 設計:野口孫市、1904年(明治37年)

- 難波橋(新橋) - 設計:宗兵蔵、1915年(大正4年)

- 大阪市中央公会堂 - 設計:岡田信一郎・辰野金吾・片岡安、1918年(大正7年)

- 大阪市庁舎(3代目) - 設計:片岡安、牛村喜勇、今林彦太郎、1921年(大正10年)

- 大阪市西区

- 旧大阪府庁舎(2代目) - 1874年(明治7年)

- 菅澤眼科クリニック - 1928年(昭和3年)

- 旧東條病院 - 設計:木子七郎、1929年(昭和4年)

- 大阪市天王寺区

- 旧夕陽丘高等女学校清香会館(現・大阪府立夕陽丘高等学校) - 設計:木子七郎、1934年(昭和9年)

- 大阪市阿倍野区

- 大阪市立工芸高等学校本館 - 設計:大阪市建築課、1923年(大正12年)

- 大阪市住吉区

- 旧大阪府女子専門学校(大阪府立貿易専門学校→大阪府公文書館) - 1924年(大正13年)

- 大阪市立大学『杉本キャンパス』 - 1934年(昭和9年)

- 大阪市西成区

- 南海電鉄玉出変電所 - 1911年(明治44年)

- 堺市

- 旧堺燈台 - 1877年(明治10年)

- 旧丹治商会・旧丹治煉瓦製造所事務所・倉庫・煉瓦塀 - 1900年(明治33年)

- 旧天王貯水池 - 1910年(明治43年)

- 浅香山病院西病棟・白塔 - 設計:W.M.ヴォーリズ・清水組、1922年(大正11年)

- 旧堺湊郵便局 - 1933年(昭和8年)

- 大阪府立三国丘高等学校『三丘会館』(現・同窓会館) - 設計:久野節・大林組、1934年(昭和9年)

- 岸和田市

- 西出書店 - 1916年(大正5年)

- 近畿大阪銀行岸和田支店(旧交野無尽支店)- 昭和初期

- 東大阪市

- 豊中市

- 旧制浪速高等学校(現・大阪大学共通教育本館) - 設計:大阪府営繕課、1929年(昭和4年)

- 旧大阪大学待兼山修学館・旧大阪帝国大学医学部附属病院石橋分院本館(現・大阪大学総合学術博物館) - 1931年(昭和6年)

- 池田市

- 池田市立呉服小学校 - 1939年(昭和14年)

兵庫県

[編集]- 宝塚市

- 小林聖心女子学院中学校・高等学校校舎本館 - 設計:アントニン・レーモンド、1927年(昭和2年)

- 三田市

- 旧制三田中学校(現・三田学園中学校・高等学校、本館・記念図書館) - 1912年(大正元年)

- 尼崎市

- 旧向井眼科院(大津表具店) - 1917年(大正6年)

- 旧尼崎警察署 - 設計:置塩章、1926年(大正15年)

- 武庫大橋 - 1926年(大正15年)

- 米澤医院 - 1932年(昭和7年)

- 尼崎市立大庄小学校南棟 - 1933年(昭和8年)

- 旧開明小学校(現・開明庁舎) - 設計:尼崎市営繕課、1937年(昭和12年)

- 旧尼崎尋常高等小学校(現・城内高校)- 1937年(昭和12年)

- 旧大庄村役場(現・大庄南生涯学習プラザ) - 設計:村野藤吾、1937年(昭和12年)

- 西宮市

- 今津六角堂(西宮市立今津小学校旧校舎) - 1882年(明治15年)

- 西宮回生病院 - 1907年(明治40年)

- 旧制甲陽中学校(現・甲陽学院中学校・高等学校) - 1917年(大正6年)

- 旧西宮市立図書館 - 設計:古塚正治、1928年(昭和3年)

- 関西学院上ケ原キャンパス - 設計:W.M.ヴォーリズ

- ランバス記念礼拝堂 - 1889年(明治22年)

- 宣教師住宅 - 大正初期

- ハミル館 (元気・心理科学研究室) - 1918年

- 講堂・時計台・図書館 - 1929年(昭和4年)

- 神学部・文学部・商学部・経済学部校舎 - 1929年(昭和4年)

- 旧大学予科校舎(現・高中部本部棟)-1933年

- 西宮市立大社小学校 - 設計:古塚正治、1933年(昭和8年)

- 神戸女学院岡田山キャンパス - 設計:W.M.ヴォーリズ

- 正門及び門衛舎・汽罐室 - 1933年(昭和8年)

- ケンウッド館・エッジウッド館 - 1933年(昭和8年)

- 総務館・講堂・礼拝堂 - 1933年(昭和8年)

- 理学館・文学館・音楽館・図書館・体育館 - 1933年(昭和8年)

- 葆光館 - 1933年(昭和8年)

- 社交館 - 1935年(昭和10年)

- 武庫川浄水場 - 1936年(昭和11)

- ニテコ池貯水池 中取水塔 - 1936年(昭和11年)

- 聖和女子学院(現・関学聖和キャンパス) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1932年(昭和7年)

- クリスト・ロア病院(現・上ヶ原病院)

- 芦屋市

- 芦屋警察署旧庁舎玄関

- 山田歯科医院 - 1924年(大正13年)

- 六麓荘浄水場 - 1932年(昭和7年)

- 旧日本メソジスト芦屋教会(現・甲陽幼稚園) - 設計:住友工作部・藤木工務店、1936年(昭和11年)

- 旧山芦屋会館 - 1937年(昭和12年)

- 神戸市東灘区

- 旧制甲南中学校(現・甲南大学岡本キャンパス) - 1919年(大正8年)

- 旧制灘中学校(現・灘中学校・高等学校) - 設計:設計:宋兵蔵建築事務所、1927年(昭和2年)

- 神戸市立魚崎小学校 - 設計:清水栄二、1929年(昭和4年)

- 旧魚崎町役場(現・東灘区民センター分館) - 設計:清水栄二、1937年(昭和12年)

- 神戸市灘区

- 神戸万国病院(現・神戸海星病院) - 1871年(明治4年)

- 兵庫県立神戸高等学校校舎(旧制兵庫県立第一神戸中学校校舎) - 1896年(明治29年)

- 旧制神戸商業大学(現・神戸大学)

- 六甲台本館 - 1932年(昭和7年)

- 社会科学系図書館 - 1933年(昭和8年)

- 兼松記念館 - 1934年(昭和9年)

- 出光佐三記念六甲台講堂 - 1935年(昭和10年)

- 武道場 - 1935年(昭和10年)

- 御影公会堂 - 設計:清水栄二、1933年(昭和8年)

- 旧甲南病院本館 - 設計:木下益次郎、1934年(昭和9年)

- 旧制六甲中学校(現・六甲学院中学校・高等学校) - 1937年(昭和12年)

- 神戸市北区

- 神戸市中央区

- 旧居留地下水渠(現・ノザワ本社(旧居留地十五番館)に併設) - 設計:J.W.ハート、1872年(明治5年)

- 布引五本松堰堤・布引水路橋(砂子橋) - 設計:吉村長策・佐野藤次郎、1900年(明治33年)

- 布引水路橋(砂子橋)1900年(明治33年)

- 神戸中華同文学校(初代校舎) - 1900年(明治33年)

- 旧兵庫県庁舎(現・兵庫県公館) - 設計:山口半六、1902年(明治35年)

- 神戸愛隣舎 - 1906年(明治39年)

- 旧神戸港信号所 - 1921年(大正10年)

- 昭生病院附属診療所 - 1927年(昭和2年)

- 旧国立神戸移民収容所(神戸移住センター→神戸市立海外移住と文化の交流センター) - 1928年(昭和3年)

- 神戸市立二葉小学校(現・神戸市立地域人材支援センター) - 1929年(昭和4年)

- 旧神戸市立北野小学校(北野工房のまち→神戸北野ノスタ) - 設計:神戸市営繕課、1931年(昭和6年)

- 神戸市立春日野小学校 - 1932年(昭和7年)

- 神戸市兵庫区

- 烏原立ケ畑堰堤 - 1905年(明治38年)

- 新川運河 - 1899年(明治32年)

- 旧奥平野浄水場・旧急速濾過場上屋(神戸市水の科学博物館) - 設計:河合浩蔵、1917年(大正6年)

- 旧神戸市森高等女学校校舎(神戸学院大学付属高等学校) - 設計:清水栄二、1936年(昭和11年)

- 神戸市長田区

- 旧兵庫県立第三神戸中学校図書館(現・兵庫県立長田高等学校神撫会館) - 1923年(大正12年)

- 旧駒ケ林町公会堂(現・駒ヶ林保育所) - 設計:清水栄二、1924年(大正13年)

- 旧西尻池公会堂(現・鷲尾外科) - 設計:清水栄二、1926年(大正15)

- 神戸市須磨区

- 和田岬燈台 - 1871年(明治4年)

- 加古川市

- 旧加古川町公会堂 - 設計:置塩章、1935年(昭和10年)

-

大阪市中央公会堂

-

大阪府立中之島図書館

-

兵庫県公館

-

旧魚崎町役場

-

旧大庄村役場

-

芦屋警察署旧庁舎玄関

-

旧尼崎警察署

-

神戸女学院大学理学館

-

神戸大学六甲台本館(国登録有形文化財)

-

兵庫県立神戸高等学校

-

兵庫県立長田高等学校神撫会館

-

灘中学校・高等学校

-

奥平野浄水場・旧急速濾過場上屋(神戸市水の科学博物館)

-

武庫大橋

-

新川運河

宗教施設・寺院

[編集]大阪府

[編集]- 大阪市中央区

- 大阪東教会 - 1882年(明治15年)

- 大阪日本橋キリスト教会 - 1903年 (明治36年)

- 旧大谷仏教会館(現・又一ビルディング) - 1919年(大正8年)

- 旧日本フリーメソジスト教団大阪日本橋教会 - 設計:ヴォーリズ建築事務所、1925年(大正14年)

- 日本基督教団浪花教会 - 設計:竹中工務店、1930年(昭和5年)

- 大阪市北区

- 日本基督教団天満教会 - 設計:中村鎮、1930年(昭和5年)

- 大阪市西区

- 日本聖公会川口基督教会 - 設計:ウィリアム・ウィルソン、1920年(大正9年)

- 日本基督教団大阪教会 - 設計:ヴォーリズ建築事務所、1922年(大正11年)

- 大阪市福島区

- 日本基督教団福島教会 - 設計:ヴォーリズ建築事務所、1922年(大正11年)

- 大阪市阿倍野区

- 日本基督教団南大阪教会 - 設計:村野藤吾、1928年(昭和3年)

- 大阪市天王寺区

- 護念山心光寺本堂 -1929年(昭和4年)

- 大阪市西成区

- 日本キリスト教団玉出教会 - 1914年(大正3年)

- 岸和田市

- 日本聖公会岸和田復活教会 - 1921年(大正10年)

- 吹田市

- 旧佛教会館(昭和21年に千里山へ移転、現・千里寺) - 1929年(昭和4年)

- 豊中市

- カトリック豊中教会 - 設計:ヤン・ヨセフ・スワガー、1939年(昭和14年)

兵庫県

[編集]- 西宮市

- カトリック夙川教会聖テレジア大聖堂 - 設計:梅木省三、1932年(昭和7年)

- 芦屋市

- 芦屋仏教会館 - 設計:片岡安、1927年(昭和2年)

- 神戸市灘区

- 旧関西学院ブランチ・メモリアル・チャペル(現・神戸文学館) - 1904年(明治37年)

- 神戸市中央区

- 慈眼山長楽寺(関帝廟) - 1892年(明治25年)

- 旧神戸ユニオン教会(現・フロインドリーブ本店) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1929年(昭和4年)

- 本願寺神戸別院 - 1930年(昭和5年)

- 日本基督教団神戸教会 - 1932年(昭和7年)

- 神戸モスク(神戸回教寺院) - 設計:ヤン・ヨセフ・スワガー、1935年(昭和10年)

- 関西ユダヤ教会

-

神戸モスク(神戸回教寺院)

-

日本基督教団神戸教会

-

旧神戸ユニオン教会

-

旧関西学院ブランチ・メモリアル・チャペル

-

本願寺神戸別院

-

芦屋仏教会館

-

カトリック夙川教会

本社・商業施設

[編集]大阪府

[編集]- 大阪市中央区

- 旧西田三郎商店(現・北浜レトロビルヂング) - 1912年(明治45年)

- 旧大阪教育生命保険(現・オペラ・ドメーヌ 高麗橋) - 設計:辰野片岡建築事務所、1912年(明治45年)

- 旧大丸百貨店大阪店(現・大丸心斎橋店) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1922年(大正11年)

- 旧報徳銀行大阪支店(現・新井ビル) - 設計:河合浩蔵、1922年(大正11年)

- 明治屋ビル(現・風蘭ビルディング) - 設計:曾禰中條建築事務所、1924年(大正13年)

- 清水猛商店 - 設計:住友合資会社工作部(小川安一郎)、1924年(大正13年)

- 旧大阪開成館三木佐助商店(現・三木楽器本店) - 設計:増田清、1924年(大正13年)

- 船場ビルディング - 設計:村上徹一、1925年(大正14年)

- 旧大林組本店 - 設計:大林組、1926年(昭和元年)

- 高麗橋野村ビル - 設計:安井武雄、1927年(昭和2年)

- 旧武田長兵衛本店(現・武田薬品工業道修町ビル) - 設計:松室重光、1927年(昭和2年)

- 原田産業大阪本社ビル - 設計:小笠原鈅、1928年(昭和3年)

- 旧大阪府農工銀行(八木通商本社ビル→グランサンクタス淀屋橋) - 設計:辰野片岡建築事務所、1929年(昭和4年)

- 旧住友ビルディング(現・三井住友銀行大阪本店ビル) - 設計:長谷部鋭吉、竹腰健造、1930年(昭和5年)

- 旧三菱商事大阪支店『安堂寺橋ビル』(現・大阪農林会館) - 設計:三菱合資地所部営繕課、1930年(昭和5年)

- 旧生駒時計店(現・生駒ビルヂング) - 設計:宗建築事務所、1930年(昭和5年)

- 小川香料大阪支店 - 1930年(昭和5年)

- 久野産業本社ビル - 1930年(昭和5年)

- トキワビル - 1930年(昭和5年)頃

- 旧川崎貯蓄銀行大阪支店(現・堺筋倶楽部) - 設計:川崎貯蓄銀行建築課、1931年(昭和6年)

- 旧国光生命保険大阪支店(現・福原ビルディング) - 設計:久野節、1932年(昭和7年)

- 旧大阪瓦斯ビルヂング(現・大阪ガスビルディング) - 設計:安井武雄、1933年(昭和8年)

- 宇野薬局 - 長岡栄吉、1933年(昭和8年)

- 大阪証券取引所ビル - 設計:長谷部竹腰建築事務所、三菱地所設計、日建設計、1935年(昭和10年)

- 山本幸商店 - 1935年(昭和10年)

- 旧三井銀行大阪支店(現・三井住友銀行大阪中央支店) - 設計:曾禰中條建築事務所、1936年(昭和11年)

- 旧大阪信用金庫日本橋支店(現・大阪信用金庫日本橋ビル) - 設計:片岡安、1936年(昭和11年)

- 旧小原化工株式会社支店 - 設計:小川安一郎、1936年(昭和11年)

- 日本生命保険本店ビル本館(旧懐徳堂跡地)- 設計:長谷部竹腰建築事務所・日建設計、1938年(昭和13年)

- 石原ビルディング - 1939年(昭和14年)

- 大阪市北区

- 旧天満紡績会社(現・中西金属工業株式会社) - 明治期

- 大江ビルヂング - 設計:葛野壮一郎、1921年(大正10年)

- フジハラビル - 1922年(大正11年)

- 旧大阪ビルヂング本館(現・ダイビル本館) - 渡辺建築事務所、1925年(大正14年)

- 阪急百貨店うめだ本店 - 1929年(昭和4年)

- 大阪市西区

- 三井倉庫株式会社豊島倉庫 - 1905年(明治38年)

- 旧岸本産業株式会社(現・KISCO株式会社大阪倉庫) - 1921年(大正10年)

- 大同生命肥後橋ビル - 設計:ヴォーリズ建築事務所、1925年(大正14年)

- ダコタハウス - 大正期

- 長瀬産業大阪本社ビル - 1928年(昭和3年)

- 旧新大阪新聞社(現・川口アパート) - 1928年(昭和3年)

- 住友倉庫 - 設計:住友合資会社工作部・大林組、1929年(昭和4年)

- 旧山内香法律特許事務所(現・山内ビル) - 設計:今北乙吉、1930年(昭和5年)

- 川西湊町ビル - 1935年(昭和10年)

- 細野ビルヂング - 設計:細野組建築部、1936年(昭和11年)

- 安田ビル - 1936年(昭和11年)

- 船町ビル - 1937年(昭和12年)

- 山根商店 - 昭和期

- 大阪市港区

- 旧大阪商船ビル(現・商船三井築港ビル) - 1933年(昭和8年)

- 旧住友倉庫(現・築港赤レンガ倉庫) - 1924年(大正13年)

- 大阪市浪速区

- 髙島屋東別館(現・髙島屋グループ事務所・史料館・シタディーンなんば大阪・コミュニティーフードホール大阪・日本橋) - 設計:鈴木禎次、1928年(昭和3年)

- 南海ビルディング(現・高島屋大阪店) - 設計:久野節、1932年(昭和7年)

- 大阪市阿倍野区

- 旧近鉄百貨店阿倍野本店(現・阿部野橋ターミナルビル→あべのハルカス) - 設計:久野節、1937年(昭和12)

- 堺市

- 旧大阪織物跡(アーチ門・レンガ塀) - 1896年(明治29年)

- 旧堺セルロイド(現・ダイセル化学工業本社工場)- 1910年(明治43年)

- 大和川染工所 - 1916年(大正5年)

- 協和発酵工業堺工場 - 大正期

- 岸和田市

- 旧郡立泉南高等女学校(現・岸和田総合福祉センター) - 1911年(明治44年)

- 旧寺田銀行([現・きしわだ自然資料館) - 大正期

- 旧四十三銀行岸和田支店(現・成協信用組合岸和田支店) - 1919年(大正8年)

- 旧岸和田貯蓄銀行(現・岸和田中央会館) - 1921年(大正10年)

- 旧和泉銀行本店(現・C.T.L.BANK) - 設計:渡辺節建築事務所、1933年(昭和8年)

- 門真市

- 池田市

- 旧加島銀行池田支店(現・河村商店) - 1918年(大正7年)

- 旧池田実業銀行本店(現・いけだピアまるセンター) - 1925年(大正14年)

- 旧いとや百貨店・旧池田電報電話局(現・池田さわやかビル北館) - 1925年(大正14年)頃

- 旧池田信用組合(現・池田落語ミュージアム) - 昭和初期

兵庫県

[編集]- 川西市

- 伊丹市

- 尼崎市

- 旧尼崎紡績本館事務所(現・ユニチカ記念館) - 1900年(明治33年)

- 旧阪神電鉄尼崎発電所(現・阪神電鉄資材部西倉庫) - 設計:茂庄五郎(※推定)、1904年(明治37年)

- 三菱電線工業伊丹製作所尼崎事業所群 - 1910年(明治43年)

- 日本油脂尼崎工場群 - 1910年(明治43年)

- クボタ阪神工場尼崎事業所 - 1920年(大正9年)

- 尼崎信用組合初代本店事務所(現・尼崎信用金庫記念館) - 1921年(大正10年)

- 森永製菓塚口工場ビスケット工場 - 1921年(大正10年)

- 旧尼崎共立銀行本店・旧椿本ビル(現・本町ビル) - 1923年(大正12年)

- 旧金井重工業トラレバレー製造所熱処理工場(現・朝日オートセンターオークション会場) - 1928年(昭和3年)

- ヤンマー尼崎工場(元・山岡発動機、陳列館の収蔵物(内燃機関等)) - 1928年(昭和3年)

- 尼崎信用組合2代目本店(現・世界の貯金箱博物館) - 設計:古塚正治、1930年(昭和5年)

- 大阪曹達尼崎工場事務所 - 1931年(昭和6年)

- 日本スピンドル製造本社事務所 - 1936年(昭和11年)

- 関西電力旧尼崎第2発電所3号タービン - 1939年(昭和14年)

- ヤンマーディーゼル塚口工場倉庫 - 1940年(昭和15年)頃

- 昭和精機工業食堂・工場 - 1940年(昭和15年)頃

- 旧東洋鑪伸銅(東洋精機本館事務所) - 1941年(昭和16年)

- 住友金属工業・鋼管カンパニー特殊管事業所本館

- 王子製紙旧工場煉瓦塀

- 宝塚市

- 西宮市

- 旧クリフォード・ウヰルキンソン・タンサン鉱泉株式会社宝塚工場(西宮市塩瀬町) - 設計:下田菊太郎、1904年(明治37年)

- 旧八馬汽船本社・多聞ビル - 設計:古塚正治、1928年(昭和3年)

- 辰馬本家酒造『白鹿館』 - 設計:設計石川純一郎、1930年(昭和5年)

- 辰馬酒造本社ビル

- 芦屋市

- 神戸市灘区

- 旧神戸市電気局灘営業所(現・関西電気保安協会神戸支店) - 1938年(昭和13年)頃

- 神戸市中央区

- 旧ノザワ本社・旧アメリカ領事館(現・旧居留地十五番館) - 1880年(明治13年)

- 旧三菱銀行神戸支店 - 設計:曽禰達蔵、1900年(明治33年)

- 旧第一銀行神戸支店外壁(現・みなと元町駅) - 設計:辰野金吾、1908年(明治41年)

- 旧兼松商店本社屋(現・海岸ビルヂング) - 設計:河合浩蔵、1910年(明治43年)

- 旧内田汽船本社ビル - 設計:設楽建設事務所、1917年(大正6年)

- 旧三井物産神戸支店・旧居留地3番地(海岸ビル) - 設計:河合浩蔵、1918年(大正7年)

- 旧日本郵船神戸支店(神戸郵船ビル→神戸メリケンビル) - 設計:曽禰達蔵・中條精一郎、1918年(大正7年)

- 旧帝国生命保険神戸出張所(現・フットテクノビル) - 設計:清水組、1921年(大正10年)

- 旧岸本産業本社(現・KISCO神戸営業所) - 1921年(大正10年)頃

- 旧大阪商船神戸支店・旧居留地5番地(現・商船三井ビルディング) - 設計:渡辺節、1922年(大正11年)

- 旧元町デパート・旧三越神戸支店 - 設計:横河工務所、1925年(大正14年)

- 三菱倉庫神戸支店新港営業所 - 1925年(大正14年)

- 三井倉庫関西支社神戸支店新港事務所 - 1926年(大正15年)

- 神戸税関二代目本関庁舎(現・神戸税関) - 設計:森田組(森田福市)、1927年(昭和2年)

- 旧神戸市立生糸検査所(現・デザイン・クリエイティブセンター神戸) - 設計:神戸市営繕課(清水栄二)、1927年(昭和2年)

- 旧ナショナルシティバンク神戸支店・旧居留地38番地(現・大丸神戸店南館第一別館) - 設計:W.M.ヴォーリズ、1929年(昭和4年)

- 旧新港相互館(現・新港貿易会館) - 1930年(昭和5年)

- 大丸百貨店神戸支店・旧居留地39・40・41・42・43番地(現・大丸神戸店) - 1932年(昭和7年)

- そごう神戸店(現・神戸阪急) - 1933年(昭和8年)

- 旧住友銀行神戸支店 - 設計:長谷部鋭吉、1934年(昭和9年)

- 旧神戸証券取引所・旧居留地51・52・59・60番地(現・神戸朝日ビル) - 設計:渡辺節、1934年(昭和9年)

- 旧横浜正金銀行神戸支店・旧居留地13・14・23・24番地(現・神戸市立博物館) - 設計:桜井小太郎、1935年(昭和10年)

- 旧神戸海上火災保険ビル・旧居留地19番地(現・ニッセイ同和損害保険・常磐ビル) - 設計:長谷部竹腰建築事務所、1935年(昭和10年)

- 昭和ビル(現・港島産業、三宅商会) - 1935年(昭和10年)

- 旧加藤海運本社ビル(現・加藤海運島上事務所) - 1937年(昭和12年)

- 旧チャータード銀行神戸支店・旧居留地9番地(現・チャータードビル) - 設計:ジェイ・ヒル・モーガン、1938年(昭和13年)

- 旧川崎汽船本社ビル・旧居留地8番地(現・神港ビル) - 設計:木下益次郎、1939年(昭和14年)

- 旧オール商会ビル(現・丸亀ビル) - 昭和初期頃

- 帝国信栄ビル - 設計:清水栄二、昭和初期頃

- 神戸市兵庫区

-

大阪取引所

-

三井住友銀行大阪中央支店(旧:三井銀行大阪支店)

-

三井住友銀行大阪本店ビル(旧:住友ビルディング)

-

高麗橋野村ビル

-

大林組旧本店ビル

-

ダイビル本館

-

大丸心斎橋店本館

-

船場ビルディング

-

大阪瓦斯ビルヂング

-

生駒ビルヂング

-

神戸旧居留地38番館

-

大丸神戸店本館、東側コリドール

-

神戸住友ビル

-

大阪商船神戸支店

-

神戸郵船ビル

-

神戸税関

-

海岸通り

-

旧逸身銀行

娯楽施設・文化施設

[編集]大阪府

[編集]- 大阪市中央区

- 帝国座 - 1910年(明治43年) - 施工:大林組

- 丼池繊維会館 - 1922年(大正11年)

- 旧澤野ビルヂング(現・伏見ビル) - 設計:長田岩次郎、1923年(大正12年)

- 大阪松竹座 - 設計:大林組、1923年(大正12年)

- 大阪倶楽部 - 設計:安井武雄、1924年(大正13年)

- 旧芝川ビル・芝蘭社家政学園(現・芝川ビルディング) - 設計:澁谷五郎、本間乙彦、1927年(昭和2年)

- 旧山本観鵆社舞台(現・山本能楽堂) - 1927年(昭和2年)

- 綿業会館 - 設計:渡辺節・村野藤吾、1931年(昭和6年)

- 大阪市北区

- 中央電気倶楽部 - 設計:葛野建築事務所、1930年(昭和5年)

- 大阪市西区

- カッフェー・キサラギ - 明治-大正期

- 新町演舞場 - 設計:片岡建築事務所、1922年(大正11年)

- 旧大阪府工業奨励館附属工業会館(現・大阪府立江之子島文化芸術創造センター) - 1938年(昭和13年)

- 大阪市浪速区

- 大阪市天王寺区

- 旧内国勧業博覧会小奏楽堂(四天王寺八角亭) - 1903年(明治36年)

- 大阪市阿倍野区

- 旧阿倍野ホテル - 1931年(昭和6年)

鈴木太吉

- 岸和田市

- 旧自泉館(現・岸和田市立自泉会館) - 設計:渡辺節、1932年(昭和7年)

- 吹田市

- 千里山倶楽部 - 1924年(大正13年)

- 箕面市

- 旧カフエーパウリスタ(後に豊中市へ移転、現・豊中クラブ自治会館) - 1911年(明治44年)

兵庫県

[編集]- 宝塚市

- 宝塚新温泉パラダイス劇場 - 明治44(1911)年

- 宝塚球場 - 1922年(大正11年)

- 宝塚大劇場(初代) - 1924年(大正13年)

- 宝塚ルナパーク - 1924年(大正13年)

- 宝塚ゴルフ倶楽部 - 1926年(昭和元年)

- 宝塚ホテル - 1926年(昭和元年)

- 宝塚会館ダンスホール - 設計:古塚正治、1930年(昭和5年)

- 旧宝塚文芸図書館(宝塚歌劇記念館→宝塚ガーデンフィールズ、現・宝塚市立文化芸術センター) - 1931年(昭和6年)

- 宝塚女子青年会館 - 1932年(昭和7年)

- 宝塚音楽学校旧校舎(現・宝塚文化創造館) - 1935年(昭和10)

- 宝塚映画製作所(現・宝塚映像) - 1938年(昭和13)

- 三木市

- 広野ゴルフ倶楽部 - 1932年(昭和7年)

- 西宮市

- 香櫨園浜海水浴場 - 1907年(明治40年)

- 鳴尾運動場 - 1907年(明治40年)

- 鳴尾百花園 - 1905年(明治38年)

- 旧・阪神競馬倶楽部(現・関西競馬倶楽部競馬場) - 1910年(明治43年)

- 鳴尾球場 - 1914年(大正3年)

- 鳴尾ゴルフクラブ - 1920年(大正9年)

- 阪神甲子園球場 - 設計:大林組、1924年(大正13年)

- 甲子園浜海水浴場 - 1925年(大正14年)

- 甲子園阪神パーク - 1929年(昭和4年)

- 阪神水族館

- 旧甲子園ホテル(現・甲子園会館) - 設計:遠藤新、1930年(昭和5年)

- 濱甲子園倶楽部会館 - 1932年(昭和7年)頃

- 旧鳴尾競馬場スタンド・貴賓室(現・武庫川女子大学附属中学校・高等学校芸術館) - 1935年(昭和10年)

- 阪急西宮球場 - 設計:阿部美樹志、1936年(昭和11年)

- ホテル・パインクレスト(夙川香櫨園) - 1931年(昭和6年)

- 芦屋市

- 打出海水浴場 - 1905年(明治38年)

- 帝国キネマ蘆屋撮影所(帝国キネマ演芸株式会社の撮影所、芦屋市) - 1923年(大正12年)

- 芦屋国際ホテル - 1937年(昭和12年)

- 芦屋国際ローンテニス倶楽部

- 神戸市東灘区

- 観音林倶楽部 - 1923年(大正12年)

- 神戸市灘区

- 六甲山ホテル - 1929年(昭和4年)

- 六甲登山架空索道(ロープウェイ) - 1931年(昭和6年)

- 摩耶ケーブル(現・神戸すまいまちづくり公社摩耶ケーブル線) - 1925年

- 六甲ケーブル(現・六甲摩耶鉄道六甲ケーブル線) - 1932年

- 六甲オリエンタルホテル - 1934年(昭和9年)

- ホテル六甲ハウス - 1938年(昭和13年)

- 神戸市北区

- 神戸市中央区

- 神戸阿利襪園(現・神戸北野ホテル) - 1884年(明治17年)

- 旧川崎邸・川崎美術館(川崎正蔵男爵の邸宅、日本初の私立美術館、現・神戸市中央区葺合町字布引山・新神戸駅北側 - ANAクラウンプラザホテル神戸駐車場近辺) - 1890年(明治23年)

- 神戸ゴルフ倶楽部 - 1903年(明治36年)

- ミカドホテル(新館、後に鈴木商店) - 1906年(明治39年)

- 神戸オリエンタルホテル(3代目) - 設計:ゲオルグ・デ・ラランデ・ヤン・レッツェル、1907年(明治40年)

- トアホテル(東亜ホテル)(現・神戸外国倶楽部) - 1908年(明治41年)

- 神戸ローンテニス倶楽部 - 1925年(大正14年)

- 旧神戸市立南蛮美術館(池長孟設立の南蛮美術館、現・神戸市文書館) - 設計:小川安一郎、1937年(昭和12年)

- 神戸市兵庫区

- 神戸市須磨区

- 須磨寺遊園地 - 昭和初期頃

- 神戸市垂水区

- オリエンタル ホテルズ シーサイド ビラ(ビーチ ハウス ホテルを建替、塩屋) - 1905-1906年(明治38-39年)頃

- 稲美町

- 播州葡萄園 - 設計:片寄俊、川島梅吉、吉岡常吉、1880年(明治13年)

-

大阪倶楽部

-

綿業会館

-

自泉会館

-

宝塚ホテル

-

旧宝塚歌劇記念館(現・宝塚ガーデンフィールズ)

-

六甲山ホテル

-

舞子ホテル

-

旧オリエンタルホテル

-

旧トアホテル

-

旧鳴尾競馬場スタンド

阪神間の主な居住者

[編集]この節に雑多な内容が羅列されています。 |

阪神間では、当地に居を移した阪神の富裕層を中心に、多くの芸術家が誕生した。1923年の関東大震災を逃れた東京の芸術家らが移住したこともあり、活況を呈することになった。

芸術家

[編集]- 貴志康一(作曲家、ヴァイオリニスト)

- 辻久子(ヴァイオリニスト)

- 片岡仁左衛門 (12代目)(歌舞伎役者)

- 今竹七郎(グラフィックデザイナー)

- 設楽貞雄(建築家)

- 宗兵蔵(建築家)

- 野口孫市(建築家)

- 古塚正治(建築家)

- 安井武雄(建築家)

- 渡辺節(建築家)

- 谷崎潤一郎(作家)

- 朝比奈隆(指揮者)

- 薄田泣菫(詩人)

- 富田砕花(詩人)

- 竹中郁 (詩人)

- 中山岩太(写真家)

- ハナヤ勘兵衛(写真家)

- 小磯良平(洋画家)

- 小出楢重(洋画家)

- 津高和一(洋画家)

- 吉原治良(洋画家)

- 橋本関雪(日本画家)

- 村上華岳(日本画家)

- 花柳芳次郎(日本舞踊)

- 阿波野青畝(俳人)

- 山口誓子(俳人)

- 長谷川一夫(俳優)

- 阪東妻三郎(俳優)

- 野澤吉兵衛(文楽三味線)

財界人

[編集]- 安宅弥吉(安宅産業創業者)

- 阿部元太郎(日本住宅社長)

- 阿部藤造(東洋紡関連会社社長)

- 阿部房次郎(東洋紡績社長)

- 井植歳男(三洋電機創業者)

- 岩本栄之助(株式仲買人・相場師、大阪市中央公会堂の寄付者)

- 鋳谷正輔(川崎造船所社長)

- 伊藤忠兵衛(伊藤忠財閥総帥、2代目社長)

- 泉仙介(泉酒造社長)

- 乾新兵衛(乾新治)(日本鉄線・乾倉庫社長)

- 乾豊彦(乾汽船社長)

- 岩井勝次郎(岩井商店店主)

- 内田信也(内田汽船創業者)

- 上野理一(朝日新聞社創業者の内の1人)

- 牛尾健治(姫路銀行頭取・中国合同電気社長・牛尾財閥)

- エドワード・ハズレット・ハンター(範多財閥創設者)

- 榎並充造(阪東調帯護謨(現バンドー化学)創業者・神戸商工会議所会頭)

- 岡崎藤吉(岡崎財閥創業者)

- 岡崎忠雄(神戸岡崎銀行頭取)

- 岡崎真一(同和火災海上社長・現あいおいニッセイ同和損害保険)

- 岡崎忠(神戸銀行頭取)

- 大谷竹次郎(昭和電極社長)

- 大谷哲平(満州大谷重工業社長)

- 大原孫三郎(倉敷紡績社長・大原財閥)

- 大原総一郎(大原財閥総帥)

- 大林義雄(大林組2代目社長)

- 小倉捨次郎(小倉商事社長・川鉄商事)

- 小曽根喜一郎(小曽根財閥創設者)

- 小曽根貞松(小曽根財閥2代目当主)

- 勝田銀次郎(勝田汽船創業者)

- 金子直吉(鈴木商店専務)

- 兼松房治郎(兼松房治郎商店創業者・現兼松)

- 嘉納治兵衛(白嘉納家・白鶴社長・嘉納財閥)

- 嘉納治郎右衛門(本嘉納家・菊正宗酒造社長・嘉納財閥)

- 神社柳吉(倉敷紡績社長)

- 川崎正蔵(神戸川崎財閥創設者・男爵)

- 川崎芳太郎(神戸川崎財閥2代目当主)

- 川田順(住友本社理事)

- 川西清兵衛(川西航空機・日本毛織・兵庫電気軌道社長)

- 岸本豊太郎(岸本銀行頭取・神戸商業会議所会頭)

- 北風正造(七十三銀行頭取)

- 北川与平(北川商店創業者・現兼松)

- 木水栄太郎(十合百貨店社長)

- 日下部久太郎(日下部合資会社創業者・十六銀行頭取)

- 久原房之助(久原財閥創設者)

- 神田兵右衛門(神田銀行頭取・初代神戸市会議長・初代神戸商業会議所会頭)

- 小泉新助(小泉製麻創業者)

- 小泉良介(小泉製麻社長)

- 小寺源吾(大日本紡績社長)

- 小寺謙吉(三田学園設立者・衆議院議員・神戸市長)

- 小寺壮吉(小寺洋行社長)

- 後藤勝造(後藤回漕店社長)

- 小林秀雄(神戸電鉄社長)

- 才賀藤吉(才賀電機商会社長)

- 笹岡茂七(又新紡績代表)

- 佐藤国一(佐藤国汽船創業者)

- 芝川又右衛門(実業家、大地主)

- 柴田音吉(柴田音吉洋服店創業者)

- 白井松次郎(松竹創業者)

- 白洲退蔵(三田県大参事、横浜正金銀行頭取)

- 白洲文平(白洲商店創業者)

- 白洲次郎(実業家)

- 杉道助(八木商店社長・元大阪商工会議所会頭)

- 鈴木馬左也(住友本社第三代総理事)

- 鈴木岩治郎(鈴木財閥当主)

- 住友友純(住友財閥15代目当主・男爵)

- 高嶋平介(高嶋平介商店・二代目)

- 瀧川辨三(東洋燐寸社長・神戸商業会議所会頭)

- 滝川儀作(帝国燐寸社長・神戸商業会議所会頭)

- 武田長兵衛(武田薬品工業6代目社長)

- 武田二郎(武田薬品工業副社長)

- 竹田義蔵(武田薬品工業副社長、吉富製薬社長)

- 田代重右衛門(大日本紡創業者)

- 辰馬喜十郎(南辰馬家初代当主)

- 辰馬吉左衛門(辰馬商会・辰馬財閥当主)

- 田中三郎(キネマ旬報創立者)

- 田中正之輔(大同海運創業者)

- 田辺貞吉(住友銀行初代支配人)

- 寺田甚吉(南海鉄道・岸和田紡社長・寺田財閥)

- 田路舜哉(住友商事創業者)

- 豊田善右衛門(豊田産業社長・衆議院議員)

- 中村準策(太平洋海上火災保険会社社長)

- 中山悦治(中山製鋼所創立者)

- 中山半(中山鋼業社長)

- 永田良介(永田良介商店創業者)

- 西尾類蔵(貿易会社社長)

- 野村元五郎(野村銀行社長)

- 野村徳七(野村財閥当主)

- 長谷川佳平(日華製紙社長)

- 八馬兼介(八馬財閥当主)

- 肥田昌三(虎屋・三和信託代表)

- 平生釟三郎(川崎造船所社長、国務大臣)

- 弘世助三郎(日本生命創業者の1人)

- 弘世助太郎(日本生命社長)

- 広海二三郎(広海商店主)

- 広岡恵三(加島屋・広岡財閥、神戸市東灘区 現 甲南女子大学)

- 藤澤友吉(藤澤友吉商店社長・藤澤薬品工業)

- 前田又吉(料亭常盤花壇、常盤ホテル(現・京都ホテル)創業者)

- 松方幸次郎(川崎造船所社長・神戸川崎財閥総帥)

- 松下幸之助(パナソニック創業者)

- 三木瀧蔵(三共生興創業者)

- 宮地民之助(宮地汽船社長)

- 武藤山治(鐘淵紡績社長)

- 村野山人(関西の鉄道の経営に参画、衆議院議員・学校創設)

- 村山龍平(朝日新聞社創業者)

- 室谷藤七(室谷商店社長)

- 山内顯(倉敷レイヨン社長)

- 山口吉郎兵衛(山口財閥当主)

- 山下亀三郎(山下汽船創業者・山下財閥)

- 山本唯三郎(松昌洋行社長)

- 山邑太左衛門(山邑酒造)

- 湯浅竹之助(湯浅商店創業者)

- カール・ユーハイム(ユーハイム創業者)

- エリーゼ・ユーハイム(夫カールと共にユーハイム創業者・社長)

- クリフォード・ウヰルキンソン(クリフォード・ウヰルキンソン・タンサン鉱泉創業者)

芸能人

[編集]その他

[編集]- 淀川長治(映画評論家)

- 小寺敬一 (教授、小寺源吾は養兄)

- 笹部新太郎(研究者)

- 井上靖(作家)

- 田辺聖子(作家)

- 稲垣足穂(小説家)

- 湯川秀樹(物理学者)

- 大谷光瑞(法主・門主)

- 手塚治虫(漫画家)

- 賀川豊彦(社会運動家、牧師)

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 名称はそれぞれの頭文字を取ったもの。

- ^ その用法は、宗教と芸術という二つの領域で分かれる。まず、宗教においては、カトリックなどのキリスト教において、科学・歴史に矛盾しない教義を求めようとする運動をいう場合がある。いわゆる、ヨーロッパにおける「近代」は、キリスト教会が強大な権力をもち、支配していた中世封建社会からの解放から始まる。それゆえ、伝統宗教の世俗化やプロテスタンティズムの台頭を意味する場合に、modernismが用いられる。一方、芸術においては、印象派、象徴主義、アール・ヌーボーの流れにおいて呼ぶ場合、未来派、構成主義、表現主義などから抽象絵画が生み出される過程において呼ぶ場合、第一次世界大戦中のダダから戦後のシュールレアリスムへの流れを呼ぶ場合などがあり、総じて伝統的な価値観や様式を拒絶し、否定するところから始まる運動を、modernismと呼ぶ。

- ^ 現在の神戸市東灘区住吉各町および灘区六甲山町東部。

- ^ 阪神間の後背部にある六甲山は、この地域の最も魅力ある自然環境の残されたところであり、今日のように冷房機器のなかった当時においては、都会に近い絶好の避暑地であった。

- ^ 『光画』第2号に掲載された作品。芦屋カメラクラブのメンバーの作品が多数掲載されたが、彼らは題名を一切つけず、《無題》という表記さえも否定した

- ^ 八馬邸は日本のスパニッシュ建築のなかでは極めて早い時期に建築専門誌に発表された。この邸宅は日本にスパニッシュ・スタイルが本格的に流行する前の作品で、古川にとっても独立して間もない頃の作品であるためか、スパニッシュの基本的な条件は満たしながら、全体的にどことなく日本の蔵造りに似た趣をもっていた。一方、八馬邸の後に建てられた村上邸は八馬邸と比べ、よりスパニッシュ・スタイルとしてまとまりのある作品となっていた。

- ^ 1937年頃、小林の考案に基づいて京都の数寄屋師、笛吹嘉一郎が手がけた。3畳台目席の2面に土間席を付した新しい発想で、障子をはずせば客座と土間とはひとつづきになり土間に椅子を置けばそこも客席となった。座礼と立礼の折衷形式をいち早く茶室に試みていた点に、小林の進歩的な茶の姿勢がよく示されている。

- ^ ピロティーやコーナー窓など近代建築デザインの手法を駆使してみせた自邸で、関西のモダニズム建築のマイルストーンとして知られる。

- ^ 本邸宅は洋風に徹しかつ合理的な生活を求めた住まいで、切妻のギャンブレル・ルーフの平屋建てにみえる愛らしい住宅は、設計者のヴォーリズによって「ミニマムの文化生活のできる小さな家」と説明された。また本邸宅は、大正12年刊行の『吾家の設計』において「二十坪の住宅設計」のモデルとして収められている。

出典

[編集]- ^ a b c 阪神間モダニズム 公益財団法人 西宮市大谷記念美術館

- ^ a b 「阪神K・A・Nモダニズム」~インスタグラム投稿キャンペーンを開催~ 神戸市、2018年11月9日、2021年2月14日閲覧。

- ^ 阪神K・A・Nモダニズム 知る・見る・巡る 阪神KANお散歩マップ 阪神電気鉄道、2021年2月14日閲覧。

- ^ 阪神K・A・Nモダニズム 芦屋市、2021年2月14日閲覧。

- ^ 阪神K・A・Nモダニズム 神戸、芦屋、西宮と阪神電鉄が地域の魅力を共同発信 20日からスイーツスタンプラリー/兵庫 毎日新聞阪神版、2018年2月11日、2021年2月14日閲覧。

- ^ 鈴木貞美「モダニズムと伝統、もしくは『近代の超克』とは何か」、竹村民郎・鈴木貞美編『関西モダニズム再考』思文閣出版 2008年 所収 386-399頁)

- ^ 鈴木貞美「モダニズムと伝統、もしくは『近代の超克』とは何か」 394-395頁

- ^ 鈴木貞美「モダニズムと伝統、もしくは『近代の超克』とは何か」 552頁

- ^ 北尾鐐之助『近畿景観』昭和四年

- ^ 藤原学「阪神間の住居・粗描」、阪神間モダニズム実行委員会編『阪神間モダニズム 六甲山麓に花開いた文化、明治末期‐昭和15年の軌跡』淡交社、1997年、所収、160頁

- ^ 槌賀七代「文学表現にみる「阪神間」、その光と影」、阪神間モダニズム実行委員会編『阪神間モダニズム 六甲山麓に花開いた文化、明治末期‐昭和15年の軌跡』淡交社、1997年、所収、166-168頁

- ^ 戸田清子「阪神間モダニズムの形成と地域文化の創造」『奈良県立大学研究季報』第19巻第4号、2009年3月、49-77頁、ISSN 1346-5775、CRID 1050001338809378048、2023年6月6日閲覧。

- ^ [1][リンク切れ] 大阪市経済局

- ^ 山本ゆかり, 萬谷治子, 加藤拓郎「旧住吉村の住宅地開発とその特徴」『住宅総合研究財団研究論文集』第31巻、住総研、2005年、91-102頁、doi:10.20803/jusokenold.31.0_91、ISSN 1880-2702、CRID 1390001205297186560、2023年6月6日閲覧。

- ^ 日本一の富豪村

- ^ 大阪市都市住宅史編集委員会編「まちに住まう大阪都市住宅史」平凡社 pp.328. 1989年.

- ^ 土井勉, 河内厚郎「鉄道沿線における郊外住宅地の開発と地域イメージの形成」『土木史研究』第15巻、土木学会、1995年、1-13頁、doi:10.2208/journalhs1990.15.1、ISSN 0916-7293、CRID 1390282679305557760、2023年6月6日閲覧。

- ^ 坂本勝比古 「郊外住宅地の形成」 『阪神間モダニズム 六甲山麓に花開いた文化、明治末期ー昭和15年の軌跡』1997年、所収、36頁

- ^ 坂本勝比古 「郊外住宅地の形成」30頁

- ^ 阪急阪神の住まいづくりの歴史 阪急阪神不動産、2024年4月1日閲覧

- ^ 坂本勝比古 「郊外住宅地の形成」31頁

- ^ 猿渡彬順「むらからまちへ~阪神間の住宅開発」、阪急沿線都市研究会編『阪神間モダニズムの光と影―ライフスタイルと都市文化』、1994年、所収、131頁

- ^ 『阪神電気鉄道の発達と阪神地域における郊外生活の形成』、甲子園短期大学紀要 No.26、永藤青子、2007年

- ^ 坂本勝比古 「郊外住宅地の形成」30-31頁

- ^ 坂田清三・土井勉「阪神間の都市構造」、阪急沿線都市研究会編『阪神間モダニズムの光と影―ライフスタイルと都市文化』、1994年、所収、145頁

- ^ 永井良和『〈川向こう〉のモダニズム』

- ^ 中井康之「ダンスホール」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、216頁

- ^ 川辺雅美「宝塚歌劇レヴューのはじまり」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、216頁

- ^ 篠雅廣「新時代の娯楽」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、210頁

- ^ 橋爪紳也「沿線開発とアミューズメント施設」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、222-225頁

- ^ 角野幸博「ホテル文化のさきがけ」『阪神間モダニズム』、淡交社、1997年、117-118頁

- ^ 梅宮弘光「阪神間の公共施設◆ポピュラリティーの表象 ─ Column・甲子園球場」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、99頁

- ^ 梅宮弘光「阪神間の公共施設◆ポピュラリティーの表象 ─ Column・甲子園ホテルと国際ホテル」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、100頁

- ^ 角野幸博「ホテル文化のさきがけ」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、116-117頁

- ^ 田井玲子「六甲山をめぐるスポーツと娯楽」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、227-228頁

- ^ 河崎晃一「六甲山をめぐるスポーツと娯楽 ─ Column・テニスと甲子園」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、229頁

- ^ 田井玲子「六甲山をめぐるスポーツと娯楽」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、228頁

- ^ 田井玲子「六甲山をめぐるスポーツと娯楽」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、228-229頁

- ^ 田井玲子「六甲山をめぐるスポーツと娯楽」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、229頁

- ^ 篠雅廣「新時代の娯楽」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、212頁

- ^ 平井章一「阪神間の美術家たち」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、185-186頁

- ^ a b 「夙川に文化の薫香を放った幻のカフェ パボーニ物語」『月刊神戸っ子』2018年3月号

- ^ 三宅正弘「花崗岩と松が織りなすランドスケープ◆白砂青松・赤松・御影石の石垣」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、101-103頁

- ^ 丸山もとこ「スパニッシュ・スタイルの邸宅」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、80-85頁

- ^ 中村昌生「近代和風邸宅の展開と茶室」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、56-62頁

- ^ 山形政昭「美術工芸的住宅の開花 ─ Column・日高胖と長谷部鋭吉の住宅」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、70頁

- ^ 山形政昭「美術工芸的住宅の開花 ─ Column・日高胖と長谷部鋭吉の住宅」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、71頁

- ^ 山形政昭「ミッション建築家ヴォーリズの住宅とその遺産」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、72-74頁

- ^ 坂本勝比古「郊外住宅地の形成」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、42-46頁

- ^ 坂本勝比古 「郊外住宅地の形成」 『阪神間モダニズム』1997年、46頁

- ^ 山形政昭「美術工芸的住宅の開花 ─ Column・木水栄太郎邸」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、69-70頁

- ^ 梅宮弘光「阪神間に生きた建築家とその作品 ─ Column・様式価値の追及 渡辺節──乾新治邸」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、88頁

- ^ 梅宮弘光「阪神間に生きた建築家とその作品 ─ Column・表現主義の親密な空間 清水栄二──高嶋平介邸」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、91頁

- ^ 梅宮弘光「阪神間の公共施設◆ポピュラリティーの表象」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、94頁

- ^ 梅宮弘光「阪神間の公共施設◆ポピュラリティーの表象 ─ Column・清水栄二の一九三〇年代──御影公会堂前後」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、97-98頁

- ^ 山形政昭「建築家小川安一郎について」『デザイン理論』1994年 33号、p.53

- ^ 坂本勝比古「郊外住宅地の形成」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、38-39頁

- ^ 坂本勝比古「郊外住宅地の形成」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、40頁

- ^ 山形政昭「阪神間に生きた建築家とその作品 ─ Column・ライトの遺産──ヨドコウ迎賓館」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、86-87頁

- ^ 山形政昭「阪神間に生きた建築家とその作品 ─ Column・「自由様式」のなかの和の意匠 安井武雄──滴翠美術館とその周辺」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、88頁

- ^ 山形政昭「美術工芸的住宅の開花 ─ Column・芝川又右衛門別荘」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、69頁

- ^ 山形政昭「ミッション建築家ヴォーリズの住宅とその遺産 ─ Column・関西学院の建築」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、78頁

- ^ 山形政昭「阪神間に生きた建築家とその作品 ─ Column・「自由様式」のなかの和の意匠 安井武雄──滴翠美術館とその周辺」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、89頁

- ^ 山形政昭「ミッション建築家ヴォーリズの住宅とその遺産 ─ Column・アメリカン・ボード・ミッション住宅とナショナル・シティ銀行の住宅」『阪神間モダニズム』淡交社、1997年、79頁

- ^ 長沢伸一 (2019年6月25日). “幻の社交場、藤田ガーデン 神戸・須磨にあったその面影探る”. 神戸新聞NEXT. 神戸新聞. 2021年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月15日閲覧。

参考文献

[編集]- 阪急沿線都市研究会編『ライフスタイルと都市文化 阪神間モダニズムの光と影』東方出版、1994年。ISBN 4-88591410-8

- 阪神間モダニズム実行委員会編『阪神間モダニズム 六甲山麓に花開いた文化、明治末期‐昭和15年の軌跡』淡交社、1997年。4-47301575-0

- 竹村民郎・鈴木貞美編『関西モダニズム再考』思文閣出版、2008年。ISBN 4-78421379-1

- 『竹村民郎著作集 III 阪神間モダニズム再考』三元社、2012年。ISBN 978-4-883033164

- 藤村郁雄著・松尾稔写真『阪神間モダニズム 近代建築さんぽ』神戸新聞総合出版センター、2011年。ISBN 978-4-343006233

- 戸田清子. “「阪神間モダニズムの形成と地域文化の創造」” (PDF). 奈良県立大学. 2014年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月19日閲覧。

関連項目

[編集]関連項目が多すぎます。 |

- 阪神間

- 阪神言葉

- 近代建築

- 近郊 / 郊外 / 郊外化

- 高級住宅街

- 西宮七園

- 阪神財閥

- 大正デモクラシー / 大正ロマン / 昭和モダン / モボ・モガ

- 五代友厚:大阪市の本邸跡は大阪科学技術館、日本銀行大阪支店になっている。

- 岩崎弥太郎:三菱財閥初代総帥。大阪市の本邸跡は石碑が建てられている。

- 住友家:住友財閥。大阪市の本邸跡は大阪市立美術館などになっている。

- 鴻池家:鴻池財閥。大阪市の本邸跡は大阪美術倶楽部になっている。

- 淀屋:大阪市の本邸跡は石碑が建てられている。

- 小林一三:阪急東宝グループ(現阪急阪神東宝グループ)創始者。池田市の本邸跡は逸翁美術館になっている。

- 阪急電鉄(阪急電車)

- 阪神電気鉄道(阪神電車)

- 設楽貞雄:明治時代から昭和初期にかけて関西で活躍した建築家。

- 田園都市:エベネザー・ハワードの都市思想。上記の阪急の小林一三、渋沢栄一・五島慶太(東急田園調布・東急田園都市線・多摩田園都市ニュータウン)へ影響を与えた。

- ユートピア思想(1910年代 - 1930年代)

- 大屋霊城:甲子園花苑都市構想。

外部リンク

[編集]- 阪神間モダニズム - 公益財団法人西宮市大谷記念美術館

- 阪神K・A・Nモダニズム - 芦屋市