非自発的失業

非自発的失業(ひじはつてきしつぎょう、英: Involuntary unemployment)とは、人々が現行の賃金水準で働くことを望んでいるにもかかわらずに、就業の機会を得られず、失業状態にある状態を指す。非自発的失業は留保賃金が現行の賃金水準よりも高いために自ら働かないことを選択する自発的失業とは区別される。

非自発的失業の発見とケインズ以前・以後について

[編集]ケインズ以前の考え方

[編集]

非自発的失業はジョン・メイナード・ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』において提唱された概念である[1]。ケインズの発見以前は、新古典派経済学による「自発的失業」と「摩擦的失業」以外は存在しないという見方が主流であった[2]。なお、自発的失業とは現行の賃金水準では低いと考え、現行の賃金水準で働くことを拒否することによる失業であり、摩擦的失業は情報の非対称性などにより、労働市場の需要と供給が調整される過程で生じる失業である。これは、「市場における賃金(価格)が十分に伸縮的であれば」、失業(超過供給)が発生したとしても現行の賃金水準が相応の水準まで下がるはずであるから、この市場の価格調整により自動的に失業が解消され、常に完全雇用が達成されると新古典派が考えたためである(セイの法則)。また、古典派の公準という考え方が背景にあった[2]。しかし、この見方に疑問が呈されるのが1929年に始まる世界恐慌である。世界的な恐慌により世界中で失業者が溢れかえったが、これらの失業者の存在を新古典派経済学は説明することができなかった[2]。世界恐慌期の大量の失業は、労働者が賃金の引き下げ反対や賃上げの交渉をするなどした結果として、市場の価格調整機能がうまく機能しなくなり、企業の労働需要量が増大せず、大量の失業が生まれているというのが新古典派経済学の説明であった[2]。この新古典派経済学の考え方からすれば、世界恐慌期の大量の失業は労働者が自発的に失業を選択した結果ということになる。

ケインズによる非自発的失業

[編集]

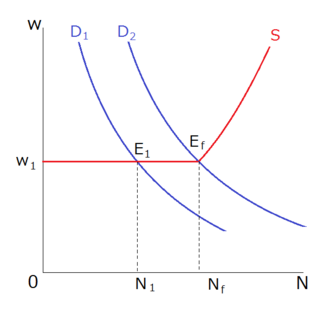

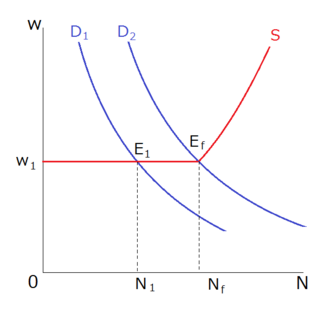

これに対して、世界恐慌期の失業者を説明するものとしてケインズが提唱したのが「非自発的失業」である。ケインズは1936年の『雇用・利子および貨幣の一般理論』において有効需要という概念を定義し、さらに非自発的失業という存在を定義した[3]。ケインズは世界恐慌期の失業者の存在をこの有効需要から説明した。このとき、ケインズは古典派の公準のうち、第二公準を否定した[4]。新古典派の考えでは、労働者が反応するのは実質賃金水準であったが、これに対してケインズは労働者が反応するのは実質賃金水準ではなく名目賃金水準であるとした。これは労働者は名目賃金の引き下げには抵抗するが、物価上昇による実質賃金の引き下げには抵抗しない(貨幣錯覚)ためである。第二公準では労働者と企業との間の賃金契約が実質賃金水準によって決まると仮定しているが、実質賃金水準は名目賃金水準と物価水準の双方から成り立つ。労働者と企業とが決定し得るのはこのうち名目賃金水準のみであり、物価水準は他の経済要因に依存するため、実際の雇用に際しては実質賃金率を決定できない。それにもかかわらず、第二公準は実質賃金の決定を前提としている[5]。現実では企業と労働者は名目賃金の契約を結んでいる。名目賃金水準は、新古典派経済学のいうような伸縮性を(短期的には)持っておらず、硬直的である。例えば、労働需要が少ないからといって、すぐさま名目賃金の切り下げが行われるわけではない。仮に労働需要が不足していても、現実には例えば労働組合の抵抗があったり、法律的に最低賃金の切り下げが難しかったりするなど名目賃金の切り下げには時間がかかることが多い。これを(名目)賃金の下方硬直性という(なお賃金(価格)が硬直的な市場では価格調整ではなく数量調整が行われる)。

ケインズによれば、労働市場は完全雇用点において労働の供給量は実質賃金率の関数となり、非自発的失業が存在しない状態だとされる[6]。短期・長期という観点でも、完全雇用に達する以前は労働供給量は名目賃金率の関数であり、完全雇用に達した後に労働供給量は実質賃金率の関数となる[7]ため、新古典派の理論は長期的にしか成立しない。短期的にはケインズ的な考え方が重要となる。

上記のように、ケインズは失業を減らす機能を労働市場には認めず、労働市場が価格調整を通じて自動的に失業を減らすという新古典派の説明を採用しなかった。かわりに、ケインズは有効需要論によって失業の説明を行った。

有効需要の理論

[編集]有効需要論において、世界恐慌期に発生した大量の失業者は有効需要の不足による非自発的失業であるとした。有効需要とは、ケインズ自身によれば総需要曲線と総供給曲線の交点における需要である[8]。この交点において需要は「有効な」需要になるのであり[8](つまり購買力の裏付けがある需要になるのであり)、世界恐慌期の大量の失業者の問題もこの有効需要によって説明される。

有効需要の理論では労働市場ではなく、消費と投資からなる需要の大きさが雇用量を決定する[9]。国民所得をY、消費をC、投資をIとし、需要分の国民所得が生まれるなら

消費Cが国民所得Yの関数なら

つまり

このとき貯蓄Sを国民所得Yのうち消費されなかった分とすると

よって

つまり投資Iと貯蓄Sが等しくなるように国民所得Yが決定される。また、このときの国民所得Yの水準で雇用量も決定される[9](なお、投資の増加がどれくらい所得を増加させるかを乗数効果という)。ケインズはこのうち特に投資Iの不足が非自発的失業の大きな理由であるとした。

この投資Iは投資の限界効率と利子率によって決定される。この利子率の決定を説明するのが流動性選好説である。利子率によって投資Iの値が決まり、投資は投資乗数によって国民所得Yおよび雇用量に影響を与える。(なお、新古典派経済学は貨幣数量説を採用しているので貨幣の量の増大は実物経済に影響を与えない。)

もし国民所得Yを増大させようと思ったら貨幣供給を増やし利子率を下げることで民間投資を増大させればよい(なお、利子率が一定以下に下がらないことを流動性の罠という)。または公共投資を増大させればよい。すると乗数倍だけ国民所得Yを増やすであろう。

このため、世界恐慌期のような失業問題(非自発的失業)には政府による総需要管理政策が必要とされるのであり、拡張的財政政策・拡張的金融政策によって政府が失業者の救済を図るべきであるとした。

長期と短期

[編集]マクロ経済学において、長期と短期というのは、(例えば1カ月、1年といったような)時間的な違いで区別されているわけではない。マクロ経済学でいう「長期」とは、(期待)物価水準が経済に対して完全に調整されている状態と定義されている[10]。マクロ経済学でいう「長期」的な世界では、物価水準は完全に柔軟であり、総需要曲線・総供給曲線のシフトで超過需要・超過供給が生じた際には完全に柔軟な物価水準によって超過需要・超過供給が調整され、常に完全雇用が達成される。労働力や資本の分配も完全に調整が終了している。それゆえに失業も基本的に自発的失業と摩擦的失業しか考慮されない。長期分析における均衡GDPは潜在GDPと呼ばれ、この時の失業率は(マネタリスト的な立場から)自然失業率と呼ばれる[10]。

一方で、ケインズの指摘した「短期」では、このような調整が成り立たない。短期の前提のもとでは、超過需要・超過供給が生じても、それは瞬時には調整されず、非自発的失業のような不均衡状態を生み出す。新古典派の理論は価格調整が瞬時に行われる長期(言い換えれば完全雇用の達成後)にしか成立せず、長期的には新古典派のいうような価格調整は働くものの、短期的には物価水準は粘着的もしくは硬直的であるため、ケインズは短期的には価格調整よりも数量調整をより重視するべきであるとしたのである。

But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead.

しかし、この長期というものが現在の事象に対するミスリーディングなのだ。長期的には我々は皆死んでいる。 — ジョン・M・ケインズ A Tract on Monetary Reform (1923) Ch. 3

この言葉は新古典派を批判する言葉として非常に有名なものである。

非自発的失業の存在について

[編集]非自発的失業はケインズによって発見されたものであり、ケインズ経済学では、総需要刺激政策によって非自発的失業を減らすことが可能であるとされる。一方で新古典派経済学は「非自発的」失業は存在しないと仮定しており、新古典派の考え方に立てば、総需要刺激政策をおこなっても(少なくとも長期的な観点では)失業を減らすことができない[11]。ただし、新古典派の考え方においては失業において「非自発的」要素が含まれているとも言えよう[11]。このようにケインズ経済学と新古典派経済学では失業に関する考え方が異なっており、新古典派経済学が非自発的失業が存在しないと考えるのは、彼らが労働市場において賃金が伸縮的に変化すると仮定しているからである。一方でケインズは賃金の下方硬直性の仮定などを用いて賃金の伸縮性を否定し、非自発的失業の存在を指摘した。このように考えると仮に賃金が伸縮的であれば非自発的失業が発生しないとも考えられるが、賃金が伸縮的であっても非自発的失業が発生するという指摘も存在する[12]。

その後の発展について

[編集]ケインズによって指摘された市場における価格の硬直性と非自発的失業であるが、現在ではこれらを認める立場と認めない立場がある。ミルトン・フリードマンを始めとするマネタリスト(シカゴ学派)は1960年代に登場した貨幣数量説を肯定する学派であり、新古典派のように自由な市場に経済を委ねるべきだとする学派であるが、ケインズ的政策は短期的には失業率を改善するのに有効であるが、長期的にはインフレ率を上昇させるだけで無効であるとした[13][14]。ケインズ経済学の立場では名目賃金率が重視されているが、これには労働者に貨幣錯覚があるか、あるいは物価が不変であるか、あるいはその両方が含意されている[15]。しかし、マネタリストは名目賃金率ではなく実質賃金率が労働供給を決定するとし、フィリップス曲線に物価の予想上昇率を加えた[16]。

また、マネタリストはクラウディングアウトという問題を指摘した。これは公債支出が増加することで利子率が上昇し、民間投資が抑制されてしまう効果のことである[14]。極端な言い方をすれば、もしクラウディングアウト効果で完全に民間投資が抑制されてしまうなら公債支出を増加させても経済政策として無効になってしまう。

マネタリストによれば、経済における価格と賃金は(長期的には)伸縮的であり、経済は放置しても常に完全雇用に向かう[17](なお、ケインズ経済学が物価の変動しない短期を前提に政策を考えるのに対し、マネタリストは物価の変動する長期を前提に政策を考える[18][19])。よって、ケインズ的な裁量的政策ではなくkパーセントルールのような非裁量的政策による物価安定が重要であるとした。極端なマネタリスト的立場は新しい古典派と呼ばれる[17]。

一方で、ケインズ的な「価格が硬直的である」という立場はニュー・ケインジアンなどに受け継がれている。代表的理論にはグレゴリー・マンキューやジョージ・アカロフ、ジャネット・イエレンによるメニューコスト理論やジョセフ・スティグリッツによる効率賃金仮説がある。

日本における非自発的失業

[編集]日本において非自発的失業が急拡大した時期としては1990年代のバブル崩壊によるものが挙げられるだろう[20]。完全失業者数は1990年の134万人から、1999年には約2.4倍の317万人となり、調査開始の1953年以来の最高水準を記録するに至った[21][注釈 1]。この失業者の内訳においても「非自発的失業者」[注釈 2]は1991年には31万人だったのに対し、1999年には102万人と急増している[22]。

このように1990年代のバブル崩壊を契機として非自発的失業が急激に増えるという状況であった日本の労働市場であるが、日本の労働市場について高木 2001はをUV(雇用失業率と欠員率)分析をもとに1970年代の半ばを挟んで構造的・摩擦的失業率が上昇したと同時に需要不足失業率が著しく上昇したとしており[23][24][25]、これは日本の労働市場の硬直性の増大を意味するとしている。更に、高木 2001は若年層に対する(年齢階級別)有効求人倍率は相対的に高いものの45歳以上では年齢が上がるにつれて有効求人倍率が大きく下がるという年齢間ミスマッチの存在も指摘しており、少子高齢化社会に直面する日本にとっての課題であると述べた[26]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ Keynes, J. M. (1936)"Chapter 2 THE POSTULATES OF THE CLASSICAL ECONOMICS," The General Theory of Employment, Interest and Money.(PDF version) University of Missouri-Kansas city.

- ^ a b c d 柳沢 2010, p. 46.

- ^ 小沼宗一「ケインズの経済思想」『東北学院大学経済学論集』第181巻、2013年、7頁、NAID 40019925224。

- ^ 三崎 1990, p. 132.

- ^ 柳沢 2010, p. 47.

- ^ 三崎 1990, p. 133.

- ^ 三崎 1990, p. 134.

- ^ a b Geoffrey Harcourt, Peter Riach (2006). The General Theory. 1. Routledge. p. 94

- ^ a b 柳沢哲哉, 講義ノート, 埼玉大学, 2018年10月30日閲覧。

- ^ a b Thomas R. Michl (2015). The AS-AD model. Routledge. p. 42

- ^ a b John Cornwall (1994). Economic Breakdown and Recovery: Theory and Policy. M.E. Sharpe. p. 49

- ^ 馬田 1997.

- ^ 花輪 1978, p. 16.

- ^ a b 『コトバンク』 - コトバンク

- ^ 花輪 1978, p. 15.

- ^ 花輪 1978, p. 15-16.

- ^ a b Andrew Gillespie (2001). Advanced Economics Through Diagrams. Oxford University Press. p. 87

- ^ 小笠原誠治『ポケット図解マクロ経済学がよーくわかる本』秀和システム、2006年、111頁。ISBN 4798015113。

- ^ 新保生二、小西和彦、大平純彦『マネタリスト・モデルによるスタグフレーションの分析』 72巻、経済企画庁経済研究所、1978年、7頁。

- ^ 高木 2001.

- ^ 高木 2001, p. 1.

- ^ 高木 2001, p. 3.

- ^ 高木 2001, p. 4.

- ^ ユースフル労働統計2015 ―労働統計加工指標集―|労働政策研究・研修機構(JILPT)

- ^ 均衡失業率、需要不足失業率(2016年7月4日掲載)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

- ^ 高木 2001, p. 5.

参考文献

[編集]- 馬田哲次「非自発的失業の存在について」『山口経済学雑誌』第45巻第5号、山口大学経済学会、1997年、NAID 110004811854。

- 高木信行「我が国における非自発的失業と分断労働市場―労働市場の硬直性―」『日本消費経済学会年報』第22巻、2001年、85-93頁。

- 花輪俊哉「マネタリストとケインジアン」『生命保険文化研究所所報』第42巻、1978年。

- 三崎一明「ケインズの労働供給曲線」『追手門経済論集』第25巻第1号、追手門学院大学、1990年、132-137頁、NAID 110008793694。

- 柳沢哲也「第5章 ケインズの経済学」『埼玉大学 2010年度経済学史特講 講義済みプリント』(PDF)2010年。