국제천문연맹의 행성의 정의

국제천문연맹은 2006년 8월에, 태양계의 행성은 다음의 조건을 만족하는 천체라고 정의하였다.

- 태양 궤도를 돌 것.

- 정역학적 평형을 이루기에 충분한 질량을 가질 것.

- 자신 인근의 다른 천체를 일소할 것.

이 정의에 따라 다수 행성으로 간주하던 명왕성은 더 이상 행성으로 분류되지 않게 되었다.

위성이 아닌 천체 중 명왕성처럼 위 2개의 조건만을 만족하는 천체는 왜행성으로 분류하며, 국제천문연맹에 따르면 "행성과 왜행성은 뚜렷히 두 종류로 나누어지는 천체"이다. 첫 번째 조건만을 만족하는 경우는 태양계 소천체로 분류한다. 왜행성을 행성의 하위 분류로 하자는 제안도 있었으나 국제천문연맹 구성원들은 반대표를 던졌다. 현재 정의는 논란의 여지가 있었으며, 천문학자들로부터 지지와 비판을 동시에 받고 있으나, 현재까지 사용 중이다.

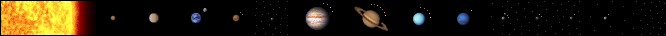

이 정의에 따라 태양계에는 행성 8개가 존재한다. 이 정의는 태양계만 적용할 수 있으며, 현재까지 외계 행성에 대한 일반적으로 인정된 정의는 존재하지 않는다. 2007년 IAU 실무단에서 외계 행성과 갈색왜성을 질량을 기준으로 구분하자는 제안은 있었으나,[1] 이 주장에 대한 결의나 공식 표결은 없다. 정의를 외계 행성으로 확장하자는 제안[2] 또한 국제천문연맹의 공식 검토를 거치지 못했다.

배경

[편집]

명왕성의 분류에 대한 논쟁은 1801년 1월 1일 세레스의 발견으로 시작됐던 논쟁이 되풀이되는 셈이었다.[3] 세레스의 발견 이후 천문학계는 즉시 화성과 목성 사이의 "잃어버린 행성"으로 발표했으나, 4년이 흐른 후 비슷한 크기와 궤도를 가진 천체 2개가 더 발견되면서 이러한 생각에 의문을 불러일으켰고, 1851년에는 행성의 수가 23개까지 불어났으며(현재의 8개와 소행성 15개), 수백 개 이상이 더 발견될 것이라고 예측하고 있었기 때문에, 이러한 천체를 따로 분류하여 행성 대신 소행성으로 칭하기 시작했다.[4] 1930년 클라이드 톰보의 명왕성 발견으로 태양계는 9개의 행성과 수천 개의 소행성 및 혜성으로 이루어진 것으로 여겼다. 당시 명왕성의 크기는 수성보다 클 것이라고 추정되었다.

클라이드 톰보는 행성 X의 존재를 믿었던 퍼시벌 로웰이 세웠던 로웰 천문대에서 행성 X를 찾던 중 명왕성을 발견했다. 하지만 발견 직후부터 천문학계에서는 계산을 통해 산출되는 행성 X의 성질과의 차이를 들어, 명왕성이 정말 행성 X가 맞는지 의문을 제기했다.[5]

1978년 명왕성의 위성 카론이 발견되었고, 카론의 공전 주기를 측정함으로서 명왕성의 질량을 계산할 수 있었다. 계산 결과는 예상보다 작았는데,[6] 가장 큰 소행성인 세레스보다는 10배 이상 크긴 했지만, 수성의 25분의 1밖에 되지 않아서 가장 작은 행성이었을 뿐만 아니라, 달보다도 작았다.

1990년대 들어 명왕성 정도로 먼 거리에 있는 천체, 카이퍼대 천체가 발견되기 시작했다.[7] 대부분은 명왕성과 궤도가 비슷해 명왕성족으로 불렸으며, 이 중 명왕성이 제일 컸다. 명왕성의 찌그러지고 기울어진 궤도는 행성치고는 상당히 이상했지만 카이퍼대 천체의 특성과는 잘 부합했다. 이 시점에서 천문학자 일부는 명왕성을 행성으로 칭하지 않기 시작했다.[3][8]

2000년을 시작으로 명왕성과 크기와 궤도가 비슷한 천체 3개(콰오아, 세드나, 에리스)가 발견되었고, 비슷한 천체가 다수 발견될 것도 확실했기 때문에, 전부 행성으로 부르거나 명왕성을 재분류해야 함이 명확해졌다. 2006년 에리스의 부피를 최초로 측정한 결과 명왕성보다 약간 큰 것으로 나타났고,[참조 1] 동등히 "행성"의 지위를 받을 자격이 된다고 간주되었다.[3]

새 행성은 자주 발견되지 않기 때문에, 국제천문연맹에는 행성의 정의와 명명에 대한 아무런 장치가 없었다. 세드나의 발견 이후, 2005년 행성의 정의를 논의하기 위해 이완 윌리엄스를 의장으로 하여 19명이 포함된 위원회가 조직되었으며, 행성에 대한 기준 세 가지를 제시했다.[9]

- 문화적

- 많은 사람이 행성이라고 칭함.

- 구조적

- 대기를 형성할 수 있을 정도로 큼.

- 역학적

- 충분히 커 주변의 다른 천체가 궤도를 떠나도록 유도할 수 있음.

제안

[편집]첫 번째 초안

[편집]

국제천문연맹에서는 2006년 8월 16일 정의 제안 원본을 발표했다.[10] 내용은 위원회에서 제안했던 조건 3개 중 2개를 느슨히 따랐다.[10]

행성은 (a) 충분한 질량을 가져 자신의 중력으로 강체력을 이겨 정역학적 평형(거의 완벽한 구형 또는 타면체형)을 이루고, (b) 항성 그 자체나 행성의 위성이 아닌, 항성을 공전하는, 천체이다.

A planet is a celestial body that (a) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, and (b) is in orbit around a star, and is neither a star nor a satellite of a planet.

이 정의에 따르면, 기존의 9개 이외에도 추가로 3개가 더 인정되었을 가능성이 있다.

물리적 특성이 자세히 밝혀짐에 따라 위의 12개 이외에 다른 행성이 추가로 추가되었을 수도 있다. 매체에서는 태양계 행성이 12개가 되었다고 일종의 "발표"를 하였지만,[11] 세드나의 발견자인 마이클 E. 브라운은 이 조건을 만족하는 천체가 53개는 있으며, 철저히 조사하면 200개 이상이 나올 것이라고 밝혔다.[12] 이 정의로 영향을 받을 가능성이 있었던 천체는 해왕성 바깥 천체 하우메아, 마케마케, 세드나, 오르쿠스, 콰오아, 바루나, 2002 TX300, 익시온, 2002 AW197과 소행성 베스타, 팔라스, 히기에이아 등이 있었다. 이중 행성 또한 질량중심이 천체 바깥에 있었다면 이 정의를 만족했을 가능성이 있으며, 이 경우의 실제 사례는 명왕성과 카론밖에 없다.[13]

용어 "소행성체"(Minor planet)을 "태양계 소천체"(Small Solar System body)로 대체하고, 새 분류인 명왕성형 천체(Pluton)를 도입하였다.[참조 2] 태양계 소천체는 구형이 아닌 천체를 칭하고, 명왕성형 천체는 공전 주기 200년 이상이고 궤도 경사와 이심률이 큰 행성을 가리키는 용어로 명왕성이 이 분류의 첫 천체였다. 왜행성이라는 용어도 여덞 개의 "고전적 행성"보다 작은 행성을 표현하는 데 사용되기 시작했으나, 아직 국제천문연맹의 공식 사항은 아니었다.[14] 이 정의 제안에 대한 표결은 2006년 8월 24일로 예정되었다.[11] 국제천문연맹은 행성과 갈색왜성을 구분하는 기준에 대해서는 권고안을 제시하지 않았다.[15]

8월 18일 미국 천문학 협회의 행성과학 부문 위원회(Committee of the Division of Planetary Sciences)는 제안 초안을 승인했다.[16]

국제천문연맹에서 채택되지 않은 결의안 중에서는 정역학적 평형이 이루어지는 시점을 질량 5×1020 kg 이상이나 지름 800 km 이상으로 보자는 내용도 있는데,[14] 이는 암석질인 소행성대 소행성에만 적용되는 사항이며 얼음으로 이루어진 카이퍼대 지역은 이보다 작은 크기에서도 정역학적 평형이 이루어진다는 반론에 부딪혔다.[17]

장점

[편집]물리적 성질(구형)을 정의에 포함했다는 점은 천문학계에서 지지를 받았으며, 다른 정의안에서는 인위적인 수치적 제한(궤도 경사, 궤도 이심률의 값 등)을 둔 데 비해, 이 방법은 상대적으로 "자연적"인 기준을 통해 행성을 정의했다는 점 또한 장점이라는 평가를 받았다.[18]

또한 이 정의안에 따르면 명왕성은 행성의 지위를 유지했는데, 이는 명왕성의 발견자 클라이드 톰보가 미국인이라는 사실로부터 미국 지역에서 특히 지지를 받았다. 실제 1999년 해왕성 바깥 천체의 목록화 당시 명왕성의 행성 지위 탈락이라는 오보가 나갔을 때 상당한 논란이 된 적이 있었다.[19]

반론

[편집]이 정의는 엄밀해야 할 정의가 모호성을 띄고 있다는 점에서 비판을 많이 받았다. 천문학자 필 플래이트와 NCSE 작가 닉 마츠케는 이 정의에 따르면 행성이 항성 궤도 바깥으로 밀려나거나 떠돌이 행성처럼 항성 궤도상에서 형성되지 않았다면 행성이라고 부르지 못한다는 점을 비판했다.[20][21] 하지만 같은 맥락에서 위성은 행성 궤도 바깥으로 나가면 행성으로 여긴다는 점에서, 이 의견은 논란이 있다.

또한 이중행성의 정의도 반론이 있었다. 현재 지구와 달의 질량중심은 지구 내부에 있지만 조석 가속을 통해 결과적으로 지구 바깥으로 밀려나게 되는데,[22] 만약 그렇다면 달 또한 행성으로 분류될 수 있었다. 하지만 실질적으로 이 과정은 시간이 아주 오래 걸려, 태양이 적색거성이 되어 지구와 달 모두 소멸되기까지 일어나지는 않을 것으로 예측된다.[23]

마이클 브라운은 2006년 8월 18일 라디오 프로그램 "Science Friday"에서 이 문제는 "대륙"이라는 단어와 비슷하며, "대륙이라는 단어 자체는 과학적 의미가 없는 문화적인 단어일 뿐이고, 자신은 지질학계에서 대륙이라는 단어의 엄밀한 정의를 부여하려고 하지 않은 것이 잘 한 일"이라고 생각한다고 언급하였다.[24]

8월 18일 오언 깅거리치는 자신이 받은 서신에서 찬반이 고르게 갈렸다고 말했다.[25]

대안

[편집]2006년 8월 18일 국제천문연맹의 소집단이 모여 비공식적인 투표를 진행했는데, 정의 초안에는 18명만이 찬성했으며 반대는 50명이었다. 반대한 참석자 대부분은 곤살로 탕크레디와 리오 앙헬 페르난데스가 제시한 대안을 선호했다.[25]

| “ | (1) 행성이란 (a) 주변 천체 중 가장 큰 천체이고[1], (b) 충분한 질량을 가져 자신의 중력으로 강체력을 이겨 정역학적 평형(거의 완벽한 구형)을 이루고[2], 핵융합을 통해 에너지를 생산하지 않는 천체이다[3].

(2) 요점 (1)에 따라, 1900년 이전에 발견되어 황도면에 가까운 원 궤도를 도는 8개의 고전적 행성만이 태양계의 행성이다. 태양을 도는 다른 천체 모두는 수성보다 작다. 조건 (b)와 (c)를 만족하나 조건 (a)를 만족하지 못하는 천체도 존재하며, 이 천체들을 "왜"행성으로 분류한다. 세레스, 명왕성, 기타 해왕성 바깥 천체 몇몇이 이 분류에 속한다. 행성에 반해 이 천체들은 보통 궤도 경사와 이심률이 크다. (3) 태양을 도는 다른 천체 중 세 조건을 모두 만족하지 못하는 천체는 "태양계 소천체"로 묶어 칭한다[4].

|

” |

이 제안에 따르면 명왕성은 왜행성으로 격하되게 된다.

수정 초안

[편집]2006년 8월 22일 초안에는 두 가지 변경점이 생겼다.[27][28] 첫 번째는 명왕성과 유사한 천체의 이름을 Pluton[참조 2]으로 한다는 결정을 연기한 것으로, 이미 심성암(Pluton)에 해당 이름이 사용되고 있으며,[29][30] 행성지질학과 지질학이 유사한 학문으로 겹칠 가능성이 높기 때문에[31] 지질학자 다수가 염려를 표한 데 따른 것이다.[32] 또한 프랑스어와 스페인어 등 언어에서는 명왕성의 이름 자체가 이미 Pluton이기 때문에, 혼란을 더할 가능성이 있었다.

두 번째 변경점은 이중행성을 고려한 것으로, 이론적으로 이중행성계에서 위성에 해당하는 천체의 궤도 이심률이 클 경우, 궤도 위치에 따라 질량중심의 위치가 행성 안과 밖을 넘나들 수 있기 때문에, 위치에 따라 행성 지위가 달라지는 문제가 생긴다.[33] 따라서 정의를 공전 주기 대부분의 기간 동안 질량중심이 바깥에 위치하면 행성으로 분류하기로 수정했다.

8월 22일 오후에 공개 모임이 2번 열렸으며 갑작스런 정의에 대한 태도 변화가 생겼다. 행성은 8개로 제한하고, 명왕성은 "왜행성"으로 격하하자는 리오 앙헬 페르난데스의 제안이 참석자 다수의 지지를 받았고 8월 24일의 표결에서 결과가 뒤집힐 것으로 보이진 않았다.[34] 첫째 모임은 아주 활발하게 진행되었으며, 정역학 및 동역학적 정의의 상대적인 장점, 정의에 궤도 성질을 포함할 것인지 등 쟁점에 대해 이견이 격렬하게 충돌하였다. 의향 투표를 통해 명왕성 및 이중 행성에 대한 제안은 패배하였으며 정역학적 평형에 대해서는 의견이 반반으로 갈렸다. 표결 전날인 다음날까지 비공식적인 모임을 통해 내용은 계속해서 조정되었다.[35] 두 번째 모임에서는 비밀리에 진행된 회의를 통해, 정의에서 외계 행성을 제외하고 주변 천체에 대한 조항을 넣자는 타협안이 등장했다.

최종 초안

[편집]2006년 8월 24일 제안된 최종 초안은 다음과 같다.

| “ | 국제천문연맹은...위성을 제외한 태양계의 행성 및 다른 천체를 다음과 같은 세 가지 방식으로 구별하기로 의결한다.

(1) 행성이란 [1] (a) 태양 궤도를 돌고, (b) 충분한 질량을 가져 자신의 중력으로 강체력을 이겨 정역학적 평형(거의 완벽한 구형)을 이루고, (c) 자신 궤도 인근의 다른 천체를 일소한 천체이다. (2) "왜행성"이란 (a) 태양 궤도를 돌고, (b) 충분한 질량을 가져 자신의 중력으로 강체력을 이겨 정역학적 평형(거의 완벽한 구형)을 이루고,[2] (c) 궤도 인근의 다른 천체를 일소하지 못했으며, (d) 위성이 아닌 천체이다. (3) 나머지 태양을 공전하는 천체들은 [3] "태양계 소천체"로 묶어 칭한다. 주석: [1] 8개 행성은 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이다. |

” |

본회의 토론

[편집]정의에 대한 표결은 오후에 진행한 본회의에서 진행되었다. 행성의 정의는 주로 과학에 대한 문제였던 만큼, 총회에 참석한 학회 회원 모두에게 투표권이 주어졌다. 본회의의 의장은 천문학자 조셀린 벨 버넬이 맡았다.[36] 본회의에서 결의안에 대한 표결은 노란 카드를 들어올리는 방식으로 진행되었으며, 계표는 구역을 나눠 센 다음 합산하는 방법이었다.[37]

IAU 집행 위원회는 정의에 대한 논의의 각 면을 반영한 결의안 4개를 회의에 제시했다.[38] 설명을 위해 장내에서 일부 자잘한 수정이 이루어졌다.

- 결의안 5A는 위에 실린 정의 자체로, 기존의 방법인 "지배 천체" 대신 "인근의 다른 천체를 일소"라는 표현의 적절성과 위성의 정의 적용에 대해 많은 논의가 있었다. 결과적으로 결의안은 거의 만장일치로 통과되었다.

- 결의안 5B는 단락 (1) 및 주석 [1]의 "행성" 앞에 "고전적"(classical)이라는 단어를 추가하여 정의를 부분 수정하자는 내용으로, 행성과 왜행성을 "행성"이라는 공통 범주로 묶자는 뜻이었다. 찬성표는 91표밖에 나오지 않아, 채택되지 않았다.[39]

- 결의안 6A는 명왕성에 대한 내용으로, "명왕성은 위 정의에 따라 "왜행성"이며 해왕성 바깥 천체의 새 분류의 원형이다"에서 정확히 무엇이 "해왕성 바깥 천체"인지에 대한 질문과 문장의 문법에 대한 논란 이후, 결과적으로 찬성 237표에 반대 157표로 통과되었다.[40] 결의안에서 언급한 "새 분류"의 이름은 2008년 6월 11일 IAU 집행위원회에서 명왕성형 천체(plutoid)[참조 2]로 결정되었다.

- 결의안 6B는 결의안 6A의 끝 부분에 "이 분류의 명칭을 명왕성형 천체(plutonian objects)[참조 2]로 한다"라는 문장을 추가하는 것이었다. 결의안 자체에 대한 토론은 없었으며, 찬성 183표에 반대 186표로 부결되었으며 재투표 요청은 거부되었다.[39]

최종 정의

[편집]2006년 8월 24일 제 26회 IAU 총회에서 결의안 5A로 의결된 행성의 정의는 다음과 같다.[41][42]

| “ | 국제천문연맹은...위성을 제외한 태양계의 행성 및 다른 천체를 다음과 같은 세 가지 방식으로 구별하기로 의결한다. The IAU...resolves that planets and other bodies, except satellites, in our Solar System be defined into three distinct categories in the following way: (1) 행성이란 [1] (a) 태양 궤도를 돌고, (b) 충분한 질량을 가져 자신의 중력으로 강체력을 이겨 정역학적 평형(거의 완벽한 구형)을 이루고, (c) 자신 궤도 인근의 다른 천체를 일소한 천체이다. (2) "왜행성"이란 (a) 태양 궤도를 돌고, (b) 충분한 질량을 가져 자신의 중력으로 강체력을 이겨 정역학적 평형(거의 완벽한 구형)을 이루고,[2] (c) 궤도 인근의 다른 천체를 일소하지 못했으며, (d) 위성이 아닌 천체이다. (3) 위성을 제외한 나머지 태양을 공전하는 천체들은 [3] "태양계 소천체"로 묶어 칭한다. 주석: [1] 8개 행성은 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이다. |

” |

국제천문연맹에서는 추가로 결의안 6A로서 다음 사항을 의결하였다.

| “ | 명왕성은 위 정의에 따라 "왜행성"이며 해왕성 바깥 천체의 새 분류의 원형이다[1]. Pluto is a "dwarf planet" by the above definition and is recognized as the prototype of a new category of Trans-Neptunian Objects[1]. 주석: [1] 이 분류의 이름을 정하기 위한 국제천문연맹의 절차를 확립하기로 한다. |

” |

또한 "행성"과 "왜행성"은 서로 다른 두 분류로, 왜행성은 이름에 행성이 있음에도 행성으로 고려하지 않는다는 사항 또한 의결하였다.[39]

최종안의 논란

[편집]내용

[편집]NASA의 명왕성 탐사선의 대표인 앨런 스턴은 지구, 화성, 목성, 해왕성도 명왕성처럼 궤도 주변의 천체를 일소하지 못했다고 비판하였다. 지구 주변에는 만 개가 넘는 근지구 소행성이 있으며, 목성은 궤도에 10만 개 정도의 트로이군이 있다. 또한 스턴은 "만약 해왕성이 궤도 인근의 천체를 일소했다면, 명왕성은 존재하지 않을 것"이라고 하였다.[43] 이 의견에 대한 주 반론은 행성은 자신 궤도 주변 천체의 궤도를 실질적으로 장악한다는 것으로, 지구는 몇억 년에 걸쳐 근지구 소행성을 궤도 바깥으로 밀어내고, 목성 트로이군은 안정한 상태로 존재하나 이는 목성의 중력으로 인해 소행성이 해당 위치에 멈춰 있는 것이며, 명왕성은 해왕성의 궤도를 넘나들긴 하지만 해왕성과 3:2 궤도 공명을 이루고 있으며 이 공명은 전적으로 해왕성으로 인한 것이므로, 해왕성이 중력적으로 명왕성을 지배하고 있다.[44]

2008년 6월 11일 국제천문연맹은 해왕성 바깥의 왜행성을 명왕성형 천체(plutoid)[참조 2]로 한다고 발표했다.[45]

| “ | 명왕성형 천체는 해왕성보다 먼 거리에서 태양을 공전하고 충분한 질량을 가져 자신의 중력으로 강체력을 이겨 정역학적 평형(거의 완벽한 구형)을 이루며, 궤도 인근의 다른 천체를 일소하지 못한 천체이다. | ” |

이 하위 분류에는 명왕성, 하우메아, 마케마케, 에리스가 포함된다.

이 정의에는 태양계 바깥으로 확장해 적용시키기 어려운 면이 있는데, 대표적으로 현재까지도 외계 행성이 인근의 다른 천체를 일소하였는지는 판별할 수 없다. 2006년 정의에서는 단어 태양을 사용함으로서 태양계 바깥의 천체를 포함하지 않았다. 2003년 국제천문연맹에서 외계 행성의 정의에 대한 권고가 있었지만,[46][47] 정식 정의로 채택되지는 않았다.

절차

[편집]최종 표결은 국제천문연맹 회원 9000명 중 상대적으로 적은 수가 참가했다는 점에서 비판받았다. 표결이 10일간의 행사 중 마지막 날에 진행되었기 때문에 많은 참가자가 이미 떠났거나 떠날 준비를 하는 중이었으며, 프라하로 갈 수 없었던 대다수 회원은 표결에 참여조차 하지 못했다. 최종적으로 표결에 참석한 인원은 424명으로, 전체의 5%에도 미치지 못한다.[43] 하지만 9000명 중 400명을 추출하는 것은 통계학적으로 신뢰구간 5% 내로 정확도가 높은 편이라는 점이 반론으로 제기되었다.[48]

천문학자 말라 게하는 행성과학 연구에 종사하는 사람만이 투표에 참여해야 했다고 주장했다.[49]

영향

[편집]이 행성 정의를 통해 "천문학 관련 산업"에 영향이 가해졌다.[50] 2006년 이후 출판된 교육 서적 대부분은 정의를 포함했으며, 월드북백과사전의 2007년 판은 결정이 내려지기 전까지 인쇄를 보류했다.[50] 점성술에서도 이 정의에 의한 변경점을 반영할지에 대한 혼란이 있었다.[51]

Plutoed

[편집]영어 사용 문화권에서는 동사 "명왕성하다"(pluto, 과거형 및 과거 분사형: plutoed)가 2006년 국제천문연맹의 결정 이후 새로운 단어로 등장하였다. 2007년 1월 미국 방언학회는 2006년 올해의 단어로 plutoed를 선택하였으며, pluto의 정의를 "2006년 국제천문연맹 총회에서 행성의 정의를 충족하지 않는다고 결정할 때 명왕성에게 일어난 일처럼, 누군가 또는 무엇인가를 강등 또는 평가절하하는 행위"로 정의하였다.[52][53]

학회 대표인 클리블랜드 에반스는 plutoed의 선택 이유에 대해, "우리 학회 회원들은 명왕성의 좌천에 대해 대중이 보여준 반응이 명왕성이라는 이름의 중요성을 보여준다고 생각하며, 우리는 그리스 로마 신화의 플루톤은 더 이상 믿지 않지만 과거 행성 플루토와는 감정적으로 연결되어 있"기 때문이라고 밝혔다.[54]

같이 보기

[편집]각주

[편집]- 내용주

- 출처주

- ↑ Boss, Alan P.; Butler, R. Paul; Hubbard, William B.; Ianna, Philip A.; Kürster, Martin; Lissauer, Jack J.; Mayor, Michel; Meech, Karen J.; Mignard, Francois; Penny, Alan J.; Quirrenbach, Andreas; Tarter, Jill C.; Vidal-Madjar, Alfred (2007). “Working Group on Extrasolar Planets”. 《Transactions of the International Astronomical Union》 26A: 183–186. Bibcode:2007IAUTA..26..183B. doi:10.1017/S1743921306004509.

- ↑ Margot, Jean-Luc (2015년 10월 15일). “A Quantitative Criterion for Defining Planets”. 《The Astronomical Journal》 150 (6): 185. arXiv:1507.06300. Bibcode:2015AJ....150..185M. doi:10.1088/0004-6256/150/6/185.

- ↑ 가 나 다 Gibor Basri; Michael E. Brown (2006). “Planetesimals to Brown Dwarfs: What is a Planet?” (PDF). 《Annual Review of Earth and Planetary Sciences》 34: 193–216. arXiv:astro-ph/0608417. Bibcode:2006AREPS..34..193B. doi:10.1146/annurev.earth.34.031405.125058. 2008년 8월 4일에 확인함.

- ↑ Soter, Steven (2007). “What Is a Planet?”. 《Scientific American》 296 (1): 34–41. arXiv:astro-ph/0608359. Bibcode:2007SciAm.296a..34S. doi:10.1038/scientificamerican0107-34. PMID 17186831. 2007년 10월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2007년 1월 11일에 확인함.

- ↑ Ley, Willy (August 1956). “The Demotion of Pluto”. For Your Information. 《Galaxy Science Fiction》. 79–91쪽.

- ↑ Buie, Marc W.; Grundy, William M.; Young, Eliot F.; Young, Leslie A.; Stern, S. Alan (2006). “Orbits and Photometry of Pluto's Satellites: Charon, S/2005 P1, and S/2005 P2”. 《The Astronomical Journal》 132: 290–298. arXiv:astro-ph/0512491. doi:10.1086/504422.

- ↑ Much Ado about Pluto 보관됨 2008-01-25 - 웨이백 머신 plutopetition.com

- ↑ Pluto at 75: Still Crazy After All These Years Space.com

- ↑ Stephen Eales, Prospect, p.p.31-34 (May 2007)

- ↑ 가 나 “The IAU draft definition of "planet" and "plutons"” (보도 자료). International Astronomical Union. 2006년 8월 16일. 2008년 8월 16일에 확인함.

- ↑ 가 나 Gareth Cook (2006년 8월 16일). “Nine no longer: Panel declares 12 planets”. 《Boston Globe》. 2006년 8월 16일에 확인함.

- ↑ Mike Brown (2006). “How Many Planets Are There?”. 《Caltech》. 2006년 8월 16일에 확인함.

- ↑ Robert Roy Britt (2006). “Nine Planets Become 12 with Controversial New Definition”. 《Space.com》. 2006년 8월 16일에 확인함.

- ↑ 가 나 “Draft Resolution 5 for GA-XXVI: Definition of a Planet”. 《International Astronomical Union》. 2006. 2006년 8월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 16일에 확인함.

- ↑ “Planet Definition" Questions & Answers Sheet”. 《International Astronomical Union》. 2006. 2006년 8월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 16일에 확인함.

- ↑ “Planetary Scientists Support Proposed Redefinition Of A Planet”. 《SpaceDaily》. 2006. 2006년 8월 19일에 확인함.

- ↑ Mike Brown (2006). “New Planets”. 2006년 8월 22일에 확인함.

- ↑ Robert Roy Britt (2006). “Nine Planets Become 12 with Controversial New Definition”. 《Space.com》. 2006년 8월 19일에 확인함.

- ↑ Pearson education (2006). “The Flap over Pluto”. 《infoplease.com》. 2006년 8월 19일에 확인함.

- ↑ Phil Plait (2006). “Congratulations! It's a planet!”. 《Bad Astronomy》. 2011년 10월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 18일에 확인함.

- ↑ Nick Matzke (2006). “Wherein I argue emotionally about the definition of "planet"”. 《The Panda's Thumb》. 2006년 9월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 18일에 확인함.

- ↑ Robert Roy Britt (2006). “Moon Mechanics: What Really Makes Our World Go 'Round”. 《Space.com》. 2010년 8월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 8월 24일에 확인함.

- ↑ Robert Roy Britt (2006). “Earth's moon could become a planet”. 《CNN》. 2010년 10월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 4월 9일에 확인함.

- ↑ Ira Flatow; Mike Brown (2006년 8월 18일). “Pluto's Planet Status / String Theory”. 《Science Friday》. National Public Radio. 2006년 8월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 22일에 확인함.

- ↑ 가 나 Britt, Robert Roy (2006년 8월 18일). “Pluto May Get Demoted After All”. Space.com. 2006년 8월 24일에 확인함.

- ↑ “Details Emerge on Plan to Demote Pluto”. 2006. 2006년 8월 18일에 확인함.

- ↑ Günther Wuchterl (2006년 8월 22일). “The IAU Committee Presents Today in Prague the new Proposals for the Definition of Planet”. 2008년 8월 4일에 확인함.

- ↑ Günther Wuchterl (2006년 8월 23일). “The IAU's Definition of Planet develops further - Draft c”. 2008년 8월 4일에 확인함.

- ↑ “Geologists Force Astronomers To Rethink Pluto Plan”. 2006. 2007년 5월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 18일에 확인함.

- ↑ Elise Kleeman (2006). “Planet, pluton or rock?”. 《Pasadena Star News》. 2007년 9월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 20일에 확인함.

- ↑ Geoff Brumfiel (2006년 8월 21일). “Plutons, planets and dwarves : Geologists and astronomers wrangle over words”. 《News@nature.com》. doi:10.1038/news060821-4.

- ↑ “Star-gazers puzzled by Pluto”. 《Independent Online》. 2006. 2006년 8월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 8월 18일에 확인함.

- ↑ Phil Plait (2006년 8월 15일). “Congratulations! It's a planet!”. 2011년 10월 3일에 원본 문서 (blog)에서 보존된 문서. 2008년 8월 4일에 확인함.

- ↑ Overbye, Dennis (2006년 8월 22일). “Pluto Seems Poised to Lose Its Planet Status”. 《New York Times》.

- ↑ “Astronomers divided over 'planet' definition”. Deutsche Presse-Agentur. 2006년 8월 22일. 2006년 8월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Hogan, Jenny (2008년 8월 24일). “Diary of a planet's demise”. Nature.

- ↑ “Pluto in perspective”. Orange County Register. 2006년 9월 1일.

- ↑ IAU General Assembly Newspaper, 24 August 2006

- ↑ 가 나 다 “IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes” (보도 자료). International Astronomical Union (News Release - IAU0603). 2006년 8월 24일. 2007년 12월 31일에 확인함. ( orig link 보관됨 2007-01-03 - 웨이백 머신)

- ↑ “IAU General Assembly Newspaper, 25 August 2006” (PDF). 《IAU》. 2014년 7월 3일에 확인함.

- ↑ “IAU 2006 General Assembly: Resolutions 5 and 6” (PDF). IAU. 2006년 8월 24일.

- ↑ “IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes” (보도 자료). Prague: IAU (News Release - IAU0603). 2006년 8월 24일. 2008년 8월 4일에 확인함.

- ↑ 가 나 Paul Rincon (2006년 8월 25일). “Pluto vote 'hijacked' in revolt”. BBC. 2008년 8월 1일에 확인함.

- ↑ Michael E. Brown (2006). “The Eight Planets”. 《Caltech》. 2007년 2월 21일에 확인함.

- ↑ “Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto” (보도 자료). Paris: International Astronomical Union (News Release - IAU0804). 2008년 6월 11일. 2008년 6월 11일에 확인함.

- ↑ Boss, Alan P; Butler, R. Paul; Hubbard, William B; Ianna, Philip A; Kürster, Martin; Lissauer, Jack J; Mayor, Michel; Meech, Karen J; Mignard, Francois; Penny, Alan J; Quirrenbach, Andreas; Tarter, Jill C; Vidal-Madjar, Alfred (2007). “Definition of a planet”. 《Proceedings of the International Astronomical Union》 1: 183–186. Bibcode:2007IAUTA..26..183B. doi:10.1017/S1743921306004509.

- ↑ “Position statement on the Definition of a "Planet"”. 《Working Group on Extrasolar Planets (IAU)》. 2003년 2월 28일. 2006년 9월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 8월 4일에 확인함.

- ↑ Margot, Jean-Luc (2006). “What makes a planet?”. 《UCLA》. 2013년 8월 28일에 확인함.

- ↑ “A Passion For Pluto”. thenation.com. 2006년 11월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 9월 13일에 확인함.

- ↑ 가 나 Dennis Overbye (2006년 8월 24일). “Pluto is demoted to 'dwarf planet'”. 《NYTimes》. 2006년 8월 27일에 확인함.

- ↑ Jane Spencer (2006년 8월 25일). “Pluto's demotion divides astrologers, troubles Scorpios”. 《Wall Street Journal》. 2006년 8월 27일에 확인함.

- ↑ “"Plutoed" Voted 2006 Word of the Year” (PDF). American Dialect Society. 2007년 1월 5일. 2007년 1월 7일에 확인함.

- ↑ “Pluto's revenge: 'Word of the Year' award”. CNN. 2007년 1월 7일. 2007년 1월 20일에 확인함.

- ↑ “'Plutoed' chosen as '06 Word of the Year”. Associated Press. 2007년 1월 8일. 2007년 1월 10일에 확인함.

외부 링크

[편집]- (영어) IAU 2006년 총회: IAU 결의안 표결 결과 - 국제천문연맹 공식 사이트

- (영어) IAU 2006년 총회: 행성 정의에 대한 논의 및 최종 표결의 영상 기록

- (영어) 행성 정의 질문 및 답변 표 - 국제천문연맹 공식 사이트

- (영어) Q&A: The IAU's Proposed Planet Definition Q&A article on the new definition from SPACE.com

- (영어) Dwarf planet discoverer Mike Brown explains the concept behind the new definition

- (스페인어) Cronología de los hechos relativos a la Definición de Planeta adoptada por la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional 보관됨 2020-07-25 - 웨이백 머신